ほん【本】

読み方:ほん

[音]ホン(呉)(漢) [訓]もと

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) 〈ホン〉

〈ホン〉

1 草木の根や茎。植物。「本草(ほんぞう)/草本・藤本(とうほん)・木本・禾本(かほん)科」

2 物事の根源。もと。「本源・本質・本性・本能・本末/元本・基本・根本・資本・大本・張本・抜本」

3 中心となる部分。主となる。「本業・本社・本州・本宅・本店・本部・本論」

4 当の。この。わが。「本案・本官・本件・本日・本書・本人・本邦」

5 正式の。本当の。「本意・本妻・本式・本名・本物(ほんもの)」

7 書物。文書。「異本・絵本・刊本・脚本・原本・古本(こほん・ふるほん)・写本・春本・正本(しょうほん・せいほん)・抄本・新本・製本・謄本・読本・配本・副本・返本・和本・単行本」

[名のり]なり・はじめ

ほん【本】

読み方:ほん

[名]

[名]

3 模範とすべきもの。手本。「手習いの—とする」「行儀作法の—になる」

4 もととなるもの。主となるもの。根本。また、本分。「学業を—とする」

[接頭]名詞に付く。

[接頭]名詞に付く。

1 今、現に問題にしているもの、当面のものであることを表す。この。「—議案」「—大会」

2 それがいま話している自分にかかわるものであることを表す。「—大臣としては」

[接尾]助数詞。漢語の数詞に付く。上に来る語によっては「ぼん」「ぽん」となる。

[接尾]助数詞。漢語の数詞に付く。上に来る語によっては「ぼん」「ぽん」となる。

1 長い物、細長い棒状のものなどを数えるのに用いる。「鉛筆五—」「二—の道路」

2 剣道や柔道などで、技(わざ)の数を数えるのに用いる。「二—を先取する」

ぼん【本】

ぽん【本】

もと【本/元】

読み方:もと

[名]

[名]

1 物事の起こり。始まり。「事件の—をさぐる」「うわさの—をただす」

2 (「基」とも書く)物事の根本をなすところ。基本。「生活の—を正す」「悪の—を断つ」

3 (「基」とも書く)基礎。根拠。土台。「何を—に私を疑うのか」「事実を—にして書かれた小説」

4 (「因」とも書く)原因。「酒が—でけんかする」「風邪は万病の—」

5 もとで。資金。また、原価。仕入れ値。「—がかからない商売」「—をとる」

6 (「素」とも書く)原料。材料。たね。「たれの—」「料理の—を仕込む」

7 それを出したところ。それが出てくるところ。「火の—」「製造—」「販売—」

9 箸(はし)や筆の、手に持つ部分。

[下接句] 孝は百行(ひゃっこう)の本・失敗は成功のもと・短気は未練の元・釣り合わぬは不縁の基・生兵法は大怪我(おおけが)の基・油断は怪我(けが)の基

本

本

本

本

本

本

本

| 姓 | 読み方 |

|---|---|

| 本 | はじめ |

| 本 | ほん |

| 本 | ほんざき |

| 本 | ほんやなぎ |

| 本 | ぽん |

| 本 | もと |

| 本 | もとはま |

| 本 | もとやなぎ |

| 本 | やなかもと |

本

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/17 23:24 UTC 版)

本(ほん)は、書籍(しょせき)または書物(しょもつ)とも呼ばれ、紙・木・竹・絹布などの軟質な素材に、文字・記号・図画などを筆写、印刷し、糸・糊などで装丁・製本したもの[1]:208。狭義では、複数枚の紙が一方の端を綴じられた状態になっているもの。このままの状態で紙の片面をページという。

本を読む場合は、ページをめくることによって次々と情報を得ることができる。つまり、狭義の本には巻物は含まれない。端から順を追ってしかみられない巻物を伸ばして蛇腹に折り、任意のページを開ける体裁としたものを折り本といい、折本の背面(文字の書かれていない側)で綴じたものが狭義の「本」といえる。本文が縦書きなら右綴、本文が横書きなら左綴じにする。また、1964年のユネスコ総会で採択された基準は、「本とは、表紙はページ数に入れず、本文が少なくとも49ページ以上から成る、印刷された非定期刊行物」と定義している。5ページ以上49ページ未満は小冊子として分類している[2]。

内容(コンテンツ)的にはほぼ従来の書籍のようなものでも、紙などに文字を書いたり印刷するのではなく、電磁的または光学的に記録・再生されるものやネットワークで流通させるものは、電子書籍という。

呼称の由来

漢字の「本」は、「木」という漢字の中心線の部分のやや下寄りのところに短い横線で印をつけることによって その部分を指し示した文字であり、樹木の根もとを意味している。これが日本では「ものごとのおおもと」という意味を表すようになった。

英語のbook、ドイツ語のBuchは古代ゲルマン民族のブナの木を指す言葉から出ており、フランス語のlivre、スペイン語のlibroはもともとラテン語の木の内皮 (liber) という言葉に由来する。こちらは大昔にそうした木の皮や木の薄板などに文字を書いたことに由来するとされる[3]:18[4]:58-59[5]。

本の歴史

|

この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2011年6月)

|

エム・イリーンが自著『書物の歴史』で人間の本と謡っている[4]:11通り、古代では人間という生きた本が部族の歴史などを口伝で伝えた[5]:43-44。しかし、人間社会が発達するにつれ、人の記憶だけでは済まされなくなり[6]:16、様々な記録媒体が登場するようになった。

世界

メソポタミアの粘土板上に記した楔形文字、古代エジプトのパピルスに書かれたヒエログリフ、古代中国の亀甲文字や獣骨文字や金石文字、インドなどの木の葉に記した文字、アメリカ・インディアン(イロコイの一部族)が使用した彩色した貝や棒の刻み目や組合せ、インカ帝国のキープ(結縄)など、世界各地の文明が発生した場所で様々な書写材料が試みられた[3]:18[6]:16[4]:23-24[5]:52-53。

なお、先に挙げたゲルマン系やラテン系の言葉で「本」に相当する言葉は「木」に関係する語彙が語源となっているため、現在のヨーロッパに当たる場所では古代、木の皮をはぎ、そこに文字を書き写す行為が本の祖形のひとつにもなったと推察される[5]:58-59。

粘土板

メソポタミアを流れるチグリス川とユーフラテス川の下流は粘土質であったため、メソポタミア文明ではその土を厚く板状にし、とがった棒や葦の先端で楔形文字を刻み、日に乾かしたり火で焼いたりして粘土板文書(clay tablet)を作った[4]:97-98[5]:60。ニネベ遺跡からは2万点を越す粘土板文書が出土し、その内容も天文暦数、神話伝説など多岐にわたり、当時の文明の高さを窺い知ることができる。

パピルス

古代エジプトではナイル川河畔に自生するパピルスという植物の髄から書写に適した薄く柔軟な材料を作り[3]:18、葦で作ったペンと、煤にアラビアゴムなどを加えて作ったインクで文字を書き写した[6]:40。アレクサンドリアの王室図書館ではパピルス本70万巻を超える蔵書を誇ったという。パピルスは英語、フランス語、ドイツ語などの紙の語源であり、また聖書(バイブル)などの言葉もギリシア語を経てパピルスにさかのぼる[5]:64-65。

羊皮紙

獣皮を書写の材料とすることは古くからあったが、これが本格的に本の資材になったのは、紀元前2世紀ごろである。小アジアのペルガモンでエウメネス2世がアレクサンドリアに劣らぬ図書館を作ろうとした[4]:127が、エジプトがパピルスの輸出を禁止したため、ペルガモンの主産物であった羊やヤギの皮を利用し、使いやすい羊皮紙を開発した[3]:21[5]:70。羊皮紙は薄く、両面に書くことができ、折ることもできたため[3]:22[4]:127-129、パピルスのような「巻く本」から「綴る本」へと本の体裁を根底から覆した[5]:70-71。これ以後、1,500年以上にわたって羊皮紙が使用されることになった。羊皮紙をパーチメントと呼ぶのはラテン語の「ペルガモンの紙」という意味からきている[6]:45。

冊子本

最初に冊子本を伝えたのは、6世紀初めにベネディクトゥスがイタリアに設けた修道院の修道士たちであった。修道士は斜面の写台の前に座り25cm×45cmの羊皮紙を半分に折り、鵞ペンで各種インクを用いて聖書の句を写した[3]:23-27。羊皮紙4枚ごとに咽に皮ひもを通し、それらを重ねて一冊にすると、紐で山になった背ぐるみに皮を被せて表紙とした。また、その表面から小口をかけて金具を打ったり、表紙に宝石を嵌めたりして装幀の美を競った。

紙本

羊皮紙よりも軽くて扱いやすい紙の発明は本の歴史にとって画期的であったが、実際に西洋で紙が羊皮紙に替わるようになるのは印刷術の発明以降であり、東西での紙の使用は10世紀以上の開きがある。15世紀半ばにドイツのヨハネス・グーテンベルクが金属による可動性の活字を使い、ブドウ絞り機を利用した印刷機を操作して印刷術を興して[3]:48から、本は全く面目を改めることになる。1455年以降、グーテンベルクによって印刷された『グーテンベルク聖書』などによって印刷技術の意義が示されたことで、印刷術は全欧州に広がり飛躍的な発展を遂げることとなった[3]:52-58。

中国

- 殷代(紀元前17世紀 - 紀元前11世紀)に2本の紐で括られた簡策を意味する「冊」や、机上に置かれた(尊い)冊を表す「典」(『康煕字典』128ページ[書影 1])の存在を記している(s:zh:維基文庫『尚書 : 多士』[注釈 1])。50cm前後に1行10 – 20字を記してなめし皮の紐で編み連ねたものが古くから使用された。この形を冊と呼び、今日、本を1冊、1篇と数えるのはこの当時の名残である[5]:54。

- 竹簡、木牘が廃れたのは4世紀ごろまでとしている[1]:101。

日本

日本で作られた本、いわゆる和書の歴史は、洋書の歴史とは異なって紙の本から始まる。日本にいつ紙が入り、製紙術が伝えられたのか定かではない。日本書紀には、610年に曇徴が来朝し、絵具・紙・墨を巧みに作ったと記されている。日本における碾磑(みずうす)の創製者であると推測されているものの、絵具・紙墨については言及がない。したがって、彼が来朝する以前には製紙術は伝わっていたと考えられる。現在残っている最古の本は7世紀初めの聖徳太子の自筆といわれる法華義疏であるとされる。また、奈良時代の本の遺品は数千点にのぼり、1,000年以上昔の紙の本がこれほど多数残されているのは世界に類例がない。また、日本では製紙法の改良により、楮、三椏などですいた優れた紙の本が生まれていることも特筆すべき点である。

印刷術に関しては、8世紀に現存するものでは世界最古の印刷物である百万塔陀羅尼が発行されたが、平安時代には経文や文学作品を上質の和紙の上に美しい筆遣いで書き写す手法がとられ、印刷に関しては長く後を絶つようになる。平安時代末から鎌倉時代には中国の影響で木版印刷が広く行われるようになり、主に仏教関連の書籍が寺院から刊行された。また、慶長年間には勅命により日本最初の木製活字本が現れ、「古文孝経」「日本書紀神代巻」などのいわゆる慶長勅版本が刊行された。一方、1590年にはアレッサンドロ・ヴァリニャーノによってグーテンベルクの活版印刷術がもたらされ、キリシタン版数種が誕生したが、キリスト教禁止などの影響により技術が途絶えた。また、活字という印刷形態自体が、繋げ書きが一般的であった当時の書物には馴染まなかったため徐々に廃れた。

現在の日本の活字印刷の基礎を築いたのは本木昌造で、幕末の1852年に鉛活字を用いて「蘭和通弁」を刷り、明治になって今日の号数活字の制定など活字印刷の緒をつけた。

書籍の将来

書籍の目録

- 書籍の目録は経典目録から始まる。757年の《天平勝寳五年五月七日類収小乗經納櫃目録》や、複数経典目録《天平勝寳八歳七月二日類従圖書寮經目録》(奈良国立博物館《絵因果経》解説[全文 4])。

- 漢籍目録は891年以前に藤原佐世が作成した『日本国見在書目録』[書影 4]が初見である。

- 和書の目録は1294年奥書の『本朝書籍目録』[書影 5]で、493種の書籍が記載されている[9]:529。

書籍の大量生産

- 徳川家康は1615年に『大蔵一覧』、元和2年(1616年)に『群書治要』[書影 6]を銅活字印本で開版し(解説文:百瀬宏『活字の世界』[全文 5])、文治政策により江戸時代は書籍出版が流行した。

- 1779年から1819年、塙保己一は『群書類従』正編1,270種530巻666冊、続編2,103種1,150巻1,185冊という日本最大の叢書を完成させた[10]。

洋装本の時代

図書、書籍の名を冠した館

- 718年の養老令の中務省所属に図書寮(現在の宮内庁書陵部の一部の役割)があり、書籍を扱っていた(『令義解』(天長10)[書影 7])。

- 1872年(明治5年)に書籍館(しょじゃくかん)が湯島聖堂に開館した(現在の図書館の前身で、東京国立博物館へ書籍が引き継がれた(解説文:東京国立博物館:館の歴史[全文 7]))。

分類

書物は様々な分類方法がある。

書字方式による分類

形態による分類

|

この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2013年11月)

|

- 粘土板(ねんどばん):粘土の板に文字を刻みつけて乾燥させた書物。

- リーフレット:1枚の印刷物(ユネスコの定義では、製本していない2ページないし4ページの刊行物)。

- 巻物(まきもの):製本せずに、紙をぐるぐると巻いた書物。古くはエジプトのパピルスの巻物など。

- 折り本(おりほん):仏教のお経など折り畳まれた書物。

- 本(ほん):製本された書物。紙に印刷されたもの。古くは中世の羊皮紙の写本など。

- 電子出版、電子書籍

- マイクロフィルム

流通による分類

|

この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2013年11月)

|

国により多少の差はあるが、単発的に小部数を発行する書籍と、定期的に大量部数を発行する雑誌とは、流通上分けられている。

日本は例外的に書籍流通と雑誌流通の差が少ない国であり、書籍も雑誌流通システムを利用する形となっている。そのため、書籍の流通が効率的になり、流通コストが抑えられ比較的安価である、書籍出版社の負担が少なく、資本規模が小さくてすむなどのメリットがある。その一方で、返本サイクルが短く、出版年次の古い書籍を書店で入手しにくいなどのデメリットがある。古本は古書店にて流通している。再販売価格維持が適用される国・地域もある。本が購入されると、著作権者に所定の印税が支払われる。

その他

日本では、1929年から紙の寸法はA判B判などの標準規格が定められている。文庫判、新書判などとも称する。

刊行形態

非定期刊行物と定期刊行物に大きく分かれる。定期刊行物はさらに週刊誌、月刊誌などに分かれる。

分類

図書館では図書分類法により分類されるが、実際の分類については各図書館の援用により違いが生じる。また、児童書と一般書の分類については各出版社(者)が定めた対象年齢によることが多い。

レーティング

日本では、全年齢向けと18禁(18歳未満は購入禁止)に分かれる。各出版社の判断による自己規制のため、明文化された基準はなく慣習的なものである。

内容

見出しをまとめて整理し書き並べた目次や、書誌事項を記述した奥付を設ける。

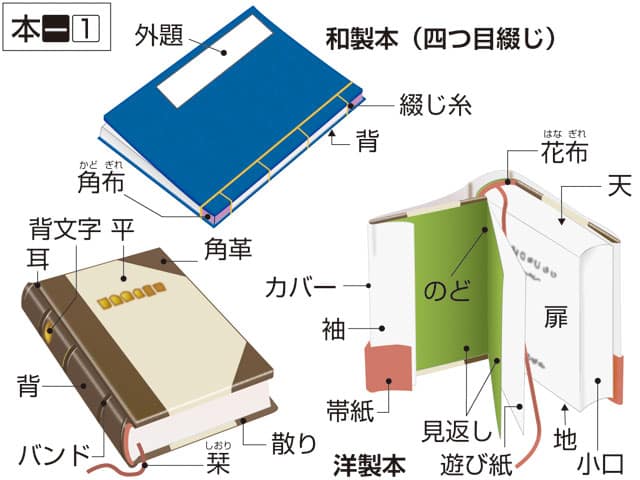

冊子本の構造

構成

本の内容・構成を分けると「前付け」「本文」「後付け」に大別される。「前付け」とは、図の扉(本扉)から図版目次までをいい、「後付け」は付録から奥付までを含める。「見返し」は内容順序に含めない。これらがすべて必要というわけではなく、本・発行物によって構成は異なる。また、「献辞」や「奥付裏広告」など、これら以外の要素も入れることもある[11]。

前付け

- 扉(とびら) - 標題紙、あるいは中扉と区別して「本扉」(ほんとびら)ともいう[11]。書籍の中身の最初のページ。主に書籍名、著者名、出版社名を記す。表紙絵に模倣する場合や、本文との区別のため、紙を厚くする場合が多い[12]。

- 口絵(くちえ) - 本文に関連する写真や挿絵をまとめたページ。カラーページの場合が多い。アート紙などの塗工紙を使用することも多く、本文の紙より厚くして本文と区別する[11][12]。

- 献辞(けんじ) - 著者の周囲の人に対する謝意や敬意が書かれるページ[12]。

- 序文(じょぶん) - 「前書き」(まえがき)ともいう。著者、訳者、編者が本文の理解を助けるために書く前口上[11]。書籍を書くにあたっての動機や主旨を記す。端書き[12]。

- 凡例(はんれい) - 学術書や辞書・事典などにある記述説明[11]。著者、編集者からの、本文中の約束事や配列、用語、略語、記号などの説明が示されたページ[12]。

- 目次(もくじ) - 篇、章、節などの見出しとその掲載ページをまとめてあるページ[12]。箇条書きで書かれる。

- 図版目次(ずばんもくじ) - 本文中の挿し絵・図版・写真などの検索目次。図版や写真が多い書籍や専門書籍などで使われる[11][12]。

本文

- 中扉(なかとびら) - 本文中の篇、章、部など、表題になる独立したページ。それぞれの表題名をつけ、本文を一端区切る目的で使用される[11][12]。

- 本文(ほんもん/ほんぶん) - 「本編」ともいう。見出し、文章、注釈などで構成される、書籍の本体部分。章(大きなテーマ)や節(小さなテーマ)といった見出しをつけて構成される。一般的に前付け、後付け部分は含まれず、本の構成ページとしては最多量となる[11][12]。

後付け

- 付録(ふろく) - 本文と関連がある資料(年譜・年表・地図など)や参考文献などをまとめたページ[11][12]。

- 索引(さくいん) - 本文中の重要な語句・述語・人名・地名などを抽出し、それぞれの所在ページを検索しやすくまとめて示したページ。割愛されることもある[11][12]。

- 後書き - 著者・訳者が脱稿したあとの感想を記したページ[11][12]、編集にたずさわった者が書いた「編集後記」も後書きに含まれる[13]。

- 奥付(おくづけ) - 書誌に関する書誌事項が記述されている部分で、主に書籍名、著者名、発行者名(出版会社)、印刷所名、製本社名、ISBN、発行年月日、版数、定価、著作権表記などを記載したページ[11][12]。

識別子

1981年1月以降に日本で発行された書籍には、ISBNに読者対象・発行形態・内容分類を表す「Cコード」と本体価格を加えた日本図書コードが振られている[14]:92。それ以前で1970年1月以降の書籍には、書籍コード[15]が振られている[14]:93。それ以前の書籍には、国立情報学研究所によるNII書誌ID(NCID)や国立国会図書館による日本全国書誌番号(NBN)などが振られている。なお、逐次刊行物にはISSNや雑誌コードが振られる。

統計

世界

|

この節には内容がありません。 (2015年2月)

|

日本

日本では年間7万7417点(2007年、以下同じ)の新刊が出版されており、出回り部数(取次出荷部数。新刊・重版・注文品の流通総量。返品の再出荷を含む)は13億1805万部、販売部数は7億5542万部である[全文 8]。

新刊点数は年々増加しているが、部数・販売額は減少している。日本では書籍の販売額は9,026億円で、書籍・雑誌計の43%である。この額は1996年の1兆0931億円をピークに減少し、ピーク時の8割強である(なお、雑誌のピークは1997年)。

| 年 | 書籍 | 対前年比 | 雑誌 | 対前年比 | 合計 | 対前年比 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1952 | 189 |  16.5% 16.5% |

241 |  22.8% 22.8% |

431 |  20.0% 20.0% |

|

| 1953 | 237 |  25.4% 25.4% |

300 |  24.3% 24.3% |

538 |  24.8% 24.8% |

|

| 1954 | 239 |  0.5% 0.5% |

348 |  16.1% 16.1% |

587 |  9.2% 9.2% |

|

| 1955 | 248 |  3.8% 3.8% |

409 |  17.5% 17.5% |

657 |  11.9% 11.9% |

|

| 1956 | 255 |  2.9% 2.9% |

426 |  4.2% 4.2% |

682 |  3.7% 3.7% |

|

| 1957 | 273 |  7.0% 7.0% |

470 |  10.4% 10.4% |

744 |  9.1% 9.1% |

|

| 1958 | 279 |  2.1% 2.1% |

523 |  11.2% 11.2% |

802 |  7.8% 7.8% |

|

| 1959 | 298 |  7.0% 7.0% |

556 |  6.4% 6.4% |

855 |  6.6% 6.6% |

|

| 1960 | 374 |  25.3% 25.3% |

571 |  2.6% 2.6% |

945 |  10.5% 10.5% |

|

| 1961 | 464 |  24.1% 24.1% |

614 |  7.6% 7.6% |

1,078 |  14.1% 14.1% |

|

| 1962 | 587 |  26.6% 26.6% |

713 |  16.1% 16.1% |

1,300 |  20.6% 20.6% |

|

| 1963 | 695 |  18.4% 18.4% |

750 |  5.2% 5.2% |

1,445 |  11.2% 11.2% |

|

| 1964 | 912 |  31.1% 31.1% |

882 |  17.6% 17.6% |

1,794 |  24.1% 24.1% |

|

| 1965 | 1,063 |  16.6% 16.6% |

992 |  12.5% 12.5% |

2,056 |  14.6% 14.6% |

|

| 1966 | 1,347 |  26.6% 26.6% |

1,130 |  13.9% 13.9% |

2,477 |  20.5% 20.5% |

|

| 1967 | 1,609 |  19.5% 19.5% |

1,355 |  19.9% 19.9% |

2,965 |  19.7% 19.7% |

|

| 1968 | 1,868 |  16.1% 16.1% |

1,567 |  15.6% 15.6% |

3,435 |  15.9% 15.9% |

|

| 1969 | 2,009 |  7.5% 7.5% |

1,781 |  13.7% 13.7% |

3,790 |  10.3% 10.3% |

|

| 1970 | 2,246 |  11.8% 11.8% |

2,101 |  18.0% 18.0% |

4,347 |  14.7% 14.7% |

|

| 1971 | 2,423 |  7.9% 7.9% |

2,393 |  13.9% 13.9% |

4,816 |  10.8% 10.8% |

|

| 1972 | 2,700 |  11.5% 11.5% |

2,792 |  16.7% 16.7% |

5,493 |  14.1% 14.1% |

|

| 1973 | 3,199 |  18.5% 18.5% |

3,281 |  17.5% 17.5% |

6,481 |  18.0% 18.0% |

|

| 1974 | 4,214 |  31.7% 31.7% |

4,231 |  28.9% 28.9% |

8,445 |  30.3% 30.3% |

|

| 1975 | 4,889 |  16.0% 16.0% |

4,876 |  15.2% 15.2% |

9,765 |  15.6% 15.6% |

|

| 1976 | 5,200 |  6.4% 6.4% |

5,435 |  11.5% 11.5% |

10,636 |  8.9% 8.9% |

|

| 1977 | 5,458 |  5.0% 5.0% |

5,896 |  8.5% 8.5% |

11,355 |  6.8% 6.8% |

|

| 1978 | 5,945 |  8.9% 8.9% |

6,339 |  7.5% 7.5% |

12,285 |  8.2% 8.2% |

|

| 1979 | 6,348 |  6.8% 6.8% |

6,937 |  9.4% 9.4% |

13,286 |  8.1% 8.1% |

|

| 1980 | 6,724 |  5.9% 5.9% |

7,799 |  12.4% 12.4% |

14,523 |  9.3% 9.3% |

|

| 1981 | 6,865 |  2.1% 2.1% |

7,940 |  1.8% 1.8% |

14,805 |  1.9% 1.9% |

|

| 1982 | 7,088 |  3.2% 3.2% |

8,351 |  5.2% 5.2% |

15,439 |  4.3% 4.3% |

|

| 1983 | 7,125 |  0.5% 0.5% |

8,835 |  5.8% 5.8% |

15,960 |  3.4% 3.4% |

|

| 1984 | 7,064 |  0.8% 0.8% |

9,304 |  5.3% 5.3% |

16,369 |  2.6% 2.6% |

|

| 1985 | 7,273 |  3.0% 3.0% |

10,125 |  8.8% 8.8% |

17,399 |  6.3% 6.3% |

|

| 1986 | 7,477 |  2.8% 2.8% |

10,491 |  3.6% 3.6% |

17,968 |  3.3% 3.3% |

|

| 1987 | 7,992 |  6.9% 6.9% |

10,811 |  3.0% 3.0% |

18,803 |  4.6% 4.6% |

|

| 1988 | 8,258 |  3.3% 3.3% |

11,430 |  5.7% 5.7% |

19,689 |  4.7% 4.7% |

|

| 1989 | 8,483 |  2.7% 2.7% |

11,915 |  4.2% 4.2% |

20,399 |  3.6% 3.6% |

|

| 1990 | 8,660 |  2.1% 2.1% |

12,638 |  6.1% 6.1% |

21,298 |  4.4% 4.4% |

|

| 1991 | 9,444 |  9.1% 9.1% |

13,340 |  5.6% 5.6% |

22,785 |  7.0% 7.0% |

|

| 1992 | 9,637 |  2.0% 2.0% |

13,340 |  4.4% 4.4% |

23,560 |  3.4% 3.4% |

|

| 1993 | 10,034 |  4.1% 4.1% |

14,865 |  6.8% 6.8% |

24,900 |  5.7% 5.7% |

|

| 1994 | 10,375 |  3.4% 3.4% |

15,050 |  1.2% 1.2% |

25,425 |  2.1% 2.1% |

|

| 1995 | 10,469 |  0.9% 0.9% |

15,426 |  2.5% 2.5% |

25,896 |  1.9% 1.9% |

|

| 1996 | 10,931 |  4.4% 4.4% |

15,632 |  1.3% 1.3% |

26,563 |  2.6% 2.6% |

|

| 1997 | 10,730 |  1.8% 1.8% |

15,644 |  0.1% 0.1% |

26,374 |  0.7% 0.7% |

|

| 1998 | 10,100 |  5.9% 5.9% |

15,314 |  2.1% 2.1% |

25,415 |  3.6% 3.6% |

|

| 1999 | 9,935 |  1.6% 1.6% |

14,671 |  4.2% 4.2% |

24,607 |  3.2% 3.2% |

|

| 2000 | 9,705 |  2.3% 2.3% |

14,260 |  2.8% 2.8% |

23,966 |  2.6% 2.6% |

|

| 2001 | 9,455 |  2.6% 2.6% |

13,793 |  3.3% 3.3% |

23,249 |  3.0% 3.0% |

|

| 2002 | 9,489 |  0.4% 0.4% |

13,615 |  1.3% 1.3% |

23,105 |  0.6% 0.6% |

|

| 2003 | 9,055 |  4.6% 4.6% |

13,222 |  2.9% 2.9% |

22,278 |  3.6% 3.6% |

|

| 2004 | 9,429 |  4.1% 4.1% |

12,998 |  1.7% 1.7% |

22,427 |  0.7% 0.7% |

|

| 2005 | 9,197 |  2.5% 2.5% |

12,767 |  1.8% 1.8% |

21,946 |  2.1% 2.1% |

|

| 2006 | 9,325 |  1.4% 1.4% |

12,199 |  4.4% 4.4% |

21,525 |  2.0% 2.0% |

|

| 2007 | 9,026 |  3.2% 3.2% |

11,827 |  3.1% 3.1% |

20,853 |  3.1% 3.1% |

|

| 2008 | 8,878 |  1.6% 1.6% |

11,299 |  4.5% 4.5% |

20,177 |  3.2% 3.2% |

|

| 2009 | 8,492 |  4.4% 4.4% |

10,864 |  3.9% 3.9% |

19,336 |  4.1% 4.1% |

|

| 2010 | 8,213 |  3.3% 3.3% |

10,535 |  3.0% 3.0% |

18,748 |  3.1% 3.1% |

|

|

|||||||

金額ベースで39.4%、部数ベースで42.6%が返品されている。

ギャラリー

-

パピルスにギリシャ語を手書きされたもの。ヘラクレスに関する記述。

-

15世紀のインキュナブラ。表紙は空押しされており、本を閉じるための角の突起と金具がある。

-

オックスフォード大学マートン校の古い蔵書

-

1866年出版の本

-

今でもヨーロッパでは多い、端が裁断されないまま販売されている本。読むにはペーパーナイフ類が必要。

-

縦書きの本(写真は中国の礼記集説)

-

中国製、竹でできた本『孫子兵法』(カリフォルニア大学リバーサイド校所蔵)

-

点字本

-

135年設立のケルススの図書館には12,000冊の本(巻物)が収められている。

-

現代の図書館の本。書架に並び、図書分類番号が背に貼られている。

-

現代の書店に並ぶ本

-

耐水性本

-

中国最古の書庫天一閣の本棚。平積みされラベルによりタイトルがわかるようになっている。

-

小口に描かれた絵(小口絵)

本の一覧

脚注

注釈

全文

- ^ 晏嬰. “晏子春秋巻七「景公稱桓公之封管仲益晏子邑辭不受」”. 維基文庫. 2012年11月19日閲覧。

- ^ “日本書紀卷第廿九:天武天皇下:天渟中原瀛真人天皇”. 2012年11月19日閲覧。

- ^ 海龍王寺. “歴史と由来”. 2012年11月19日閲覧。

- ^ 奈良国立博物館. “奈良国立博物館《絵因果経》解説:天平勝寳五年五月七日類収小乗經納櫃目録”. 2012年11月19日閲覧。

- ^ 百瀬宏 (1996年). “歴史の文字 記載・活字・活版.第二部.活字の世界”. 東京大学総合研究博物館. 2012年11月19日閲覧。

- ^ 府川充男. “本木昌造製金属活字”. 2012年11月19日閲覧。

- ^ 東京国立博物館. “書籍館と浅草文庫 博物館蔵書の基礎”. 東京国立博物館 館の歴史. 2012年11月19日閲覧。

- ^ この節全て:公正取引委員会 報道発表資料 http://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.july/080724tenpu01.pdf

書影

- ^ “康煕字典網上版”. p. 128. 2012年11月19日閲覧。

- ^ 伴信友: “本朝六国史.5,6 日本書紀”. p. 89 (1883年). 2012年11月19日閲覧。

- ^ “近代デジタルライブラリー 古事記巻中 応神天皇”. 2012年11月18日閲覧。

- ^ 国立国会図書館. “国立国会図書館デジタル化資料 日本国見在書目録”. 2012年11月19日閲覧。

- ^ “国立国会図書館デジタル化資料 本朝書籍目録”. 2012年11月19日閲覧。

- ^ 唐魏徴等 (1616年). “国立国会図書館デジタル化資料 群書治要”. 2012年11月19日閲覧。

- ^ “令義解”. 経済新聞社 (1897-1901). 2012年11月19日閲覧。(国史大系12)国立国会図書館デジタル化資料

出典

- ^ a b 銭存訓 著、宇都木章ほか 訳『中国古代書籍史 竹帛に書す』法政大学出版局、1980年9月。 NCID BN01440591。

- ^ 「図書、新聞及び定期刊行物の出版及び配布についての統計の国際的な標準化に関する改正勧告(仮訳)1985年11月1日 第21回ユネスコ総会採択」

- ^ a b c d e f g h ブリュノ・ブラセル 著、木村恵一 訳『本の歴史』創元社〈「知の再発見」双書80〉、1998年12月20日。 ISBN 4-422-21140-4。

- ^ a b c d e f エム・イリーン 著、八住利雄 訳『書物の歴史』東宝発行所、1943年2月10日。

- ^ a b c d e f g h i 寿岳文章『書物の世界』出版ニュース社、1973年8月31日。

- ^ a b c d e 庄司浅水『本の五千年史 人間とのかかわりの中で』東京書籍〈東書選書115〉、1989年4月21日。 ISBN 4-487-72215-2。

- ^ 太安万侶 著、本居豊穎・井上頼圀・上田万年 編『校訂古事記』皇典講究所、1910年。 NCID BA34072877。

- ^ 太安万侶『古事記巻中 応神天皇』古典保存会、1925年。 NCID BA32996321。

- ^ 井上宗雄ほか 編『日本古典籍書誌学辞典』岩波書店、1999年3月。 ISBN 4000800922。 NCID BA40352550。

- ^ 塙保己一 編『群書類従』1819年。 NCID BA76594391。

- ^ a b c d e f g h i j k l “本の構成要素と印刷・製本”. 豆知識. 共同精版印刷. 2023年11月3日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j k l m “本の構成”. 本のマメ知識. まつやま書房. 2023年11月3日閲覧。

- ^ 「編集後記」。

- ^ a b 『50年史』編集委員会 編『日本雑誌協会 日本書籍出版協会 50年史』日本雑誌協会、2007年11月21日。 ISBN 978-4-89003-120-7。

- ^ 書籍コードの構成、構造については、次の論文の別表に詳しい記述がある。田中実 (1969-01-15), “出版業界における統一書籍コードの設定”, ドクメンテーション研究 (情報科学技術協会) 19 (1): pp. 2-7, ISSN 00125180, NAID:110002729102 NCID:AN00172819

参考文献

- 田中薫『本と装幀』沖積舎、2003年11月28日。 ISBN 4-8060-4089-4。

関連項目

造本

出版

形態

学問分野

その他

- ビブリオフィリア

- 本の害虫

- フォクシング(変色)

- ディストレシング(摩耗などの経年劣化)

- 索引 〜の歴史

- カルチャーパス - 15歳‐18歳のフランス在住の若者に提供される情報提供・助成金アプリ。書籍(漫画)購入を含めた様々な芸術文化教育支援に使用される。

外部リンク

本(KNOWLEDGE)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/05 05:09 UTC 版)

「ハオ君の不思議な旅」の記事における「本(KNOWLEDGE)」の解説

※この「本(KNOWLEDGE)」の解説は、「ハオ君の不思議な旅」の解説の一部です。

「本(KNOWLEDGE)」を含む「ハオ君の不思議な旅」の記事については、「ハオ君の不思議な旅」の概要を参照ください。

本

出典:『Wiktionary』 (2021/06/12 12:44 UTC 版)

発音(?)

名詞

語源

- 「本来のもの」を指す本から、書写に使うもとの書物を本というようになり、転じて書物全般を指す言葉になった。『枕草子(wp)』(「ありがたきもの」)では、「書写に使うもとの書物」という意味での用法が見られる[1]。

翻訳

- アイスランド語: bók (is)

- アイマラ語: liwru (ay)

- アイルランド語: leabhar (ga) 男性

- アゼルバイジャン語: kitab (az)

- アフリカーンス語: boek (af)

- アラビア語: كتاب (ar)(kitāb)男性

- アルバニア語: libër (sq)

- アルメニア語: գիրք (hy) (girkʿ)

- イタリア語: libro (it) 男性; (小型の書籍) libretto (it) 男性

- イディッシュ語: בוך (yi) (bukh) 中性

- イド語: libro (io)

- イヌクティトゥット語: ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ(qimirruat)

- インターリングア: libro

- インドネシア語: buku (id), kitab (id)

- ヴィラモヴィアン語: bu̇h 中性

- ウェールズ語: llyfr (cy) 男性

- ウクライナ語: книжка (uk) (knýžka) 女性, книга (uk) (knýǥa) 女性

- ウズベク語: kitob (uz)

- ウルドゥー語: کتاب (kitāb), پستک (pustak)

- 英語: book (en)

- エストニア語: raamat (et)

- エスペラント: libro (eo)

- 沖縄語: すむち(sumuchi 書物)

- オセット語: чиныг

- オック語: libre (oc) 男性

- オランダ語: boek (nl) 中性

- カタルーニャ語: llibre (ca) 男性

- カビル語: adlis

- ガリシア語: libro (gl) 男性

- ギリシア語:

- クメール語: សៀវភៅ (sīəwpıw)

- クリミア・タタール語: kitap (crh)

- クルド語: pirtûk 女性, kitêb 女性, کتێب

- クロアチア語: knjiga (hr) 女性

- ケチュア語: liwru (qu); (エクアドルで): kamu (qu); (ペルーで): qillqa mayt'u (qu), qillqamaytu (qu); (ボリビアで): p'anqa (qu)

- コサ語: incwadi

- サモギティア語: kninga (bat-smg) 女性

- サンスクリット: पुस्तक (sa) (pustaka-) 中性

- ジャワ語: buku (jv)

- スウェーデン語: bok (sv) 通性

- スコットランド・ゲール語: leabhar

- スペイン語: libro (es) 男性

- スロヴァキア語: kniha (sk) 女性

- スロヴェニア語: knjiga (sl) 女性

- スワヒリ語: kitabu (sw)

- セルビア語: књига (sr) (knjiga) 女性

- タイ語: หนังสือ

- タガログ語: libro, aklat

- タミル語: நூல் (ta) (nool), புத்தகம் (ta) (puth-thagam)

- チェコ語: kniha (cs) 女性

- チェロキー語: ᎪᏪᎵ

- チャモロ語: lepblo

- チュヴァシュ語: кĕнеке

- 中国語: 書, 书 (shū)

- 朝鮮語: 책 (冊, chaek)

- 低地ドイツ語: boek

- テルグ語: పుస్తకం (pustakaM), పొత్తం (pottaM)

- デンマーク語: bog (da) 通性

- ドイツ語: Buch (de) 中性

- トク・ピシン: buk

- トルコ語: kitap (tr)

- ナポリ語: libbro

- ナワトル語: āmoxtli (nah)

- 西フリジア語: boek (fy) 中性

- ネパール語: पुस्तक (ne)

- ノルウェー語:

- バスク語: liburu (eu)

- ハンガリー語: könyv (hu)

- バンバラ語: gafɛ

- ヒンディー語: किताब (kitāb), पुस्तक (pustak)

- フィジー語: ivola (fj)

- フィンランド語: kirja (fi)

- フランス語: livre (fr) 男性

- ブルガリア語: книга (bg)(kníga)女性

- ブルトン語: levr (br)

- プロシア語: lāiskas 男性

- ベトナム語: (cuốn, quyển) sách; sổ (ノート); sách giáo khoa (教科書)

- ヘブライ語: ספר (séfer) 男性

- ベラルーシ語: кніга (be) (kniha) 女性

- ペルシア語: کِتاب (ketāb)

- ベンガル語: বই (bn)

- ペンシルヴァニア・ドイツ語: buch

- ポーランド語: książka (pl) 女性; (大型の書籍) księga (pl) 女性

- ボスニア語: knjiga (bs) 女性

- ポルトガル語: livro (pt) 男性

- マケドニア語: книга (mk) (kniga) 女性

- マダガスカル語: boky (mg)

- マラーティー語: पुस्तक (mr) (pustak)

- マラヤーラム語: പുസ്തകം (ml) (pusthakam)

- マルタ語: ktieb (mt)

- モンゴル語: ном (mn)(nom)

- ラテン語: liber (la) 男性, codex (la) 男性

- ラトヴィア語: grāmata (lv) 女性

- リトアニア語: knyga (lt) 女性

- リンブルフ語: book (li)

- ルーマニア語: carte (ro) 女性

- ルクセンブルク語: Buch (lb) 中性

- レズギ語: улуб, ктаб

- ロシア語: книга (ru) 女性 (kníga)

- ワロン語: live

助数詞

接頭辞

本

本 |

「本」の例文・使い方・用例・文例

- 駅近くの本屋で彼女と待ち合わせた

- 彼女は私に1本のフイルムをくれた

- いつか彼女は日本のマザーテレサになるだろう

- そのことについては本当に申し訳ないと思っている

- 彼はその本に夢中になっていた

- 君は彼が言ったことが本当だと認めたのですか

- この本では言語習得の過程について書かれている

- 本の山

- 君の話が本当だと認めます

- 彼女は自分の本の中で彼の助力に謝意を述べた

- これがごく最近私の蔵書に加わった本です

- 映画の本編は6時に始まります

- 経済は回復しつつあると私は本当に思っている

- 日本は産業が大きく発展した

- 彼は自分の仕事のことを本当に心配している

- こんなに長く住んだのに,この日本語のレベルでは恥ずかしいよ

- 日本はアメリカと同盟している

- その子は英語は言うまでもなく日本語もろくに読めない

- アレンは数千本も映画を見てるんだ.それにまた本の虫だからね

- 駐英日本大使

「本」に関係したコラム

-

株式分析のニックMネクストムーブとは、ボリンジャーバンドとケルトナーチャネルズの2つのテクニカル指標によってトレンドを探し出すためのテクニカル指標です。テクニカル指標のボリンジャーバンドの特徴として、...

FXのチャート分析ソフトMT4で高値と安値のラインを引くには

FX(外国為替証拠金取引)のチャート分析ソフトMT4(Meta Trader 4)で高値と安値のラインを引く方法を紹介します。高値のラインは、ローソクの高値の1本1本を線で結んだものになります。同じく...

-

FX(外国為替証拠金取引)のチャート分析ソフトMT4(Meta Trader 4)のフラクタルの見方について解説します。フラクタル(Fractals)は、為替レートの高値と安値からトレンドの転換点を探...

-

FXやCFDのシャンデクロールストップ(Chande Kroll Stop)とは、テクニカル指標のATR(アベレージ・トゥルー・レンジ)を元にしたテクニカル指標のことです。シャンデクロールストップは、...

-

株式分析の酒田五法は、江戸時代の相場師、本間宗久によって考案された投資術です。酒田五法には、「三山」、「三川」、「三空」、「三兵」、「三法」の5つの法則があります。▼三山三山は、チャートの高値圏に出現...

-

ゴールデンクロスとデッドクロスは、2本の移動平均線が交差することで、FX(外国為替証拠金取引)や株式取引などでは相場の流れを知る手掛かりの1つとして用いられています。移動平均線をチャート上に描画するに...

- >> 「本」を含む用語の索引

- 本のページへのリンク

![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif) 〈もと〉「

〈もと〉「