guitar

「guitar」とは

「guitar」は、弦楽器の一種である。通常、6本の弦が張られており、弦を指でつまむか、ピックで弾くことで音を出す。形状や素材、弦の数や調弦法により、様々な種類のギターが存在する。例えば、クラシックギター、アコースティックギター、エレキギターなどがある。「guitar」の発音・読み方

「guitar」の発音は、IPA表記では/gɪˈtɑːr/となる。IPAのカタカナ読みでは「ギター」となる。日本人が発音するカタカナ英語では「ギター」と読む。この単語は発音によって意味や品詞が変わるものではない。「guitar」の定義を英語で解説

A guitar is a stringed musical instrument with a long, fretted neck, flat wooden soundboard, ribs, and a flat back, most often with incurved sides. The instrument is typically played by strumming or plucking the strings with the fingers, thumb, or a pick made of bone, horn, plastic, metal, felt, leather, or paper, and the pitch is adjusted by pressing the strings at the appropriate fret.「guitar」の類語

「guitar」の類語としては、「axe」や「six-string」などがある。これらはいずれもギターを指すスラングや俗語である。「axe」は特にジャズやブルースの世界でよく使われる表現である。「guitar」に関連する用語・表現

「guitar」に関連する用語や表現には、「chord」(コード)、「riff」(リフ)、「solo」(ソロ)、などがある。これらはギター演奏における重要な要素である。「chord」は複数の音を同時に鳴らすこと、「riff」は繰り返し演奏されるフレーズ、「solo」は一人の楽器が主役となって演奏される部分を指す。「guitar」の例文

1. He bought a new guitar.(彼は新しいギターを買った。)2. She is learning to play the guitar.(彼女はギターの演奏を学んでいる。)

3. The guitar is a popular instrument.(ギターは人気の楽器である。)

4. He strummed a chord on his guitar.(彼はギターでコードを弾いた。)

5. The guitar solo was amazing.(ギターソロは素晴らしかった。)

6. He tuned his guitar before the performance.(彼は演奏前にギターを調律した。)

7. The guitar is an essential instrument in rock music.(ギターはロック音楽における不可欠な楽器である。)

8. She writes songs on her guitar.(彼女はギターで曲を作る。)

9. He is famous for his guitar skills.(彼はギターの技術で有名である。)

10. The sound of the guitar resonated in the room.(ギターの音が部屋に響いた。)

ギター[Guitor]

ギター

ギター

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/04/05 02:50 UTC 版)

|

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2015年7月)

|

| ギター | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 各言語での名称 | ||||||||||

|

||||||||||

クラシックギター |

||||||||||

| 分類 | ||||||||||

| 音域 | ||||||||||

開放弦のチューニング

|

||||||||||

| 関連楽器 | ||||||||||

| 演奏者 | ||||||||||

ギター(英: guitar)は、弦楽器の一種で、フレットのついた指板、基本的に6本の弦をそなえ、指やピックで弦を弾いたり掻き降ろすことで演奏するものである[1]。

(学問的には)弦楽器の中の「リュート属」に分類される。また弦を弾く(はじく)ことにより演奏する撥弦楽器に分類される[2]。

クラシック音楽、フラメンコ、フォルクローレ、ブルース、ジャズ、ロック、ポピュラー音楽などをはじめ、ピアノと並び幅広いジャンルで用いられる汎用性の高い楽器である。

ギターの演奏者をギタリスト(英: guitarist)という。

歴史

ギターはおそらくスペイン起源の楽器であり[3]、ヨーロッパ中世後期の楽器であるギターララティーナ(=くびれた胴と4本の弦をそなえた楽器)をもとにして、16世紀初期に派生したものである[3]。初期のギターは、現代のギターと比べてもっと細身で厚みがあり、くびれの程度も少なかった[3]。そしてギターはビウエラという、スペインでリュートの代わりに演奏されていた、ギターに似た形の楽器と緊密な関係がある[3]。

もともとはギターは4組の弦を持ち、そのうち3組が2本で、残りが1本の弦だった。そしてヴァイオリンのような糸巻き(ペグボックス)をそなえ、つまり直接ペグの棒に弦を巻きつけていた[3]。共鳴板(=ボディー表側の薄くて振動しやすく音を増幅する木板、soundboard)にはサウンドホールという丸い穴があけられ、しばしば周囲が木彫りで装飾された[3]。16世紀のギターは各弦がC-F-A-D'に調律された[3]。なおこれはリュートやビウエラの、真ん中の4弦の調律と同じである[3]。

16世紀から19世紀にかけてギターにいくつかの変化が生じた。1600年の前に5組目の弦が加えられ更に18世紀の終わりころには6組目の弦が加えられた[3]。この弦の増加は音域を広げることにつながった[4]。またこのころ、弦に巻き弦が採用されることで強度が上がり、これを受けて複弦から単弦への移行が起きた[4]。こうして1800年以前に2本組の弦が、シングルの(つまり1本だけの)弦へと置き換えられE-A-D-G-B-E'という調律がされるようになった(そしてこの調律が現在でも標準的な調律になっている)[3]。こうしてこの時期、おそらくフランスかイタリアにおいて、現在使われている6単弦のギターが誕生した[5]。これによりギターの出せる音域が拡大し、楽器として広く利用されるようになった[4]。

ヴァイオリンに似た糸巻き(ペグボックス)は1600年ころに、わずかに後ろに傾いたヘッドの後ろにペグが配置される形になった。19世紀に単純なペグの代わりに金属製のネジが用いられるようになった[3]。

初期のギターでは指板にガット(羊などの腸で作った細い紐)を巻いて結んだフレット(tied-on gut)であったが、18世紀に指板にあらかじめ象牙や金属を組み込んだフレットへと変更された[3]。指板は最初はボディーに接するところで終わり(つまり共鳴板の上へは伸びず)、象牙や金属のフレットは初期には共鳴板の表面にも直接配置された[3]。19世紀に指板が(共鳴板の表面から遠ざかる方向に)わずかに高くなるように変更され、そして指板は共鳴板の上へ伸び、サウンドホールの縁まで延長された[3]。19世紀後半に入ると、スペインの名工であるアントニオ・デ・トーレスによってボディや丸みの大型化や弦の65cmへの延長がなされ、音質と音量が大きく改善した。彼の改良により、クラシック・ギターの基本的な形状はほぼ完成した[6][7]。

一方、アメリカに伝わったギターは、19世紀中頃に在来のバンジョーの影響を受けて弦が従来のガットから金属弦へと変化した[8][9]。この変化により大音量の出せるようになったギターは、バンジョーに代わってアメリカで人気のある楽器となったが、さらなる大音量化が求められて種々の試行錯誤が行われ、1920年代にはボディに金属の共鳴器を取り付けたリゾネーター・ギターが開発された[10]。

上記のようにアコースティック・ギターは発展していったが、構造的に大音量化の限界に直面していた。この解決策としてアンプによって音量を増幅させることが考案され[11]、1930年代初頭にエレクトリック・ギターが発明され、普及していった[12]。当初のエレクトリック・ギターは通常のギターと同じく内部に空洞のあるものであったが、構造的にハウリングを起こしやすかった[13]ため、1950年には内部の空洞をなくしたソリッド・ギターが発売され[14]、以後エレクトリック・ギターの主流はこのタイプのものとなった。

種類

音の増幅方式による分類

大分類としては、弦の振動およびその音を空洞のある(箱状)ボディー(一種のヘルムホルツ共鳴器)で増幅させる「アコースティック・ギター」と、弦の振動をピックアップで微弱な電気信号として取り出し、それを増幅回路(アンプ)で電気的に増幅させる「エレクトリック・ギター」の2種に分類される[12]。

アコースティック・ギター

アコースティック・ギターは、音楽ジャンルごとにいくつかのタイプがあり、クラシックを中心にさまざまな音楽に使用されるクラシック・ギター、フラメンコの使用に特化したフラメンコギター、フォークソング・ロック・ポップスなどポピュラー音楽の演奏に主に用いられるスティール弦アコースティックギター(フォークギター)などに分類される。このほか、ボディに金属の共鳴器を取り付けたリゾネーター・ギターや、アコースティック・ギターにピックアップを追加して電気信号を取り出せるようにしたエレクトリックアコースティックギターなどもある。

アコースティック・ギターは略称で俗に「アコギ」とも呼ばれる[15]。

アコースティック・ギターという言葉は、エレクトリック・ギターの登場後に、電気的な増幅ではなくボディの共鳴によって音を増幅するギターを音響学的な(acoustic; アコースティック)ギターと呼んで区別した言葉(レトロニム)である。語義的には上記の通りクラシック・ギターなども含まれるが、日本においてはアコースティック・ギター/アコギと言った場合はスティール弦アコースティックギター、中でも特にフォークギターを指すことが多い。

エレクトリック・ギター

エレクトリック・ギターは、その構造によって、ボディ内部が完全に中空となっているフルアコースティックギター、フルアコースティックギターに比べるとボディが薄く空洞も小さくなっているセミアコースティックギター、ボディ内部に空洞がないソリッドギターの3種類に分類される。ソリッドギターの一部がセミソリッドギターに分類されることもある。

エレクトリック・ギターは「エレキギター」、さらにその略称として「エレキ」とも呼ばれる[16][17]。

弦の本数による分類

一般的なギターは6本の弦を持つが、以下のような弦の数を増やしたギターもある。

- ナルシソ・イエペスとギター製作者ホセ・ラミレス3世により開発された。通常の6弦に加えて低音側に4本の弦が追加されており、共鳴により豊かな響きを生み出す。

- 通常のギターの各弦をユニゾンまたはオクターブで調弦された2本の弦のペア(複弦)に置き換えて、より繊細で豊かな響きを狙ったものである。

音域による分類

一般的なギターより音域を高く、あるいは低くチューニングするギターもある。

ネックの本数による分類

現代の一般的な構造と機能

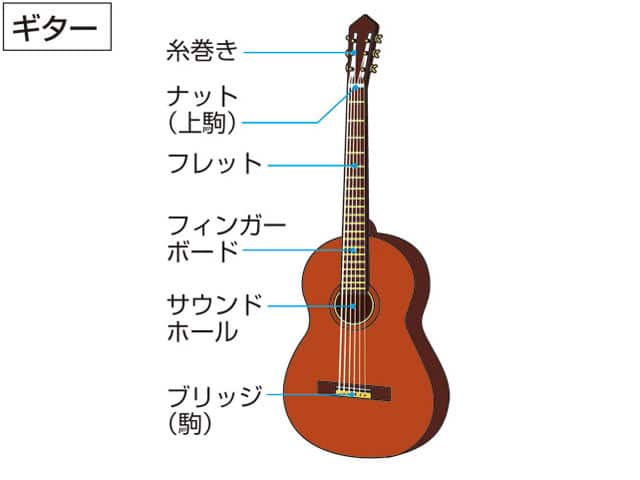

フレットのついた指板と6本(あるいは12本。2本1組で6組)の弦を備え、(典型的なものでは曲線的な形状の)胴(=ボディー)をそなえる。アコースティック・ギターのボディーは空洞になっており、共鳴した音を出すサウンドホールが開けられている。エレクトリック・ギターのボディーは空洞になっているものと空洞のないものの両方がある。弦の端はボディー側は駒(ブリッジ)が、ネック側にはナットが支え、演奏者によって弦が弾かれると、ブリッジとナットの間で弦が振動する。アコースティック・ギターでは、その振動がブリッジやナット経由でボディーに伝わり、ボディー全体が振動し、弦とボディーの振動で生まれた音を空洞で共鳴させることで音を出す。エレクトリック・ギターでは、鉄製の弦の振動による磁界の変動をピックアップによって電気信号として取り出す。

ヘッドには、各弦の張力を調整をし各弦から出る音のピッチ(=音の高さ)を調整(チューニング)するための糸巻き(ペグ)がある。6本の弦は太さが異なり、演奏時にギターを持った時の上側が一番太く(ピッチが低く)、下に向かって順に細く(ピッチが高く)なるように配置する。

アコースティック・ギターとエレクトリック・ギターのパーツ名

| アコースティック・ギター | エレクトリック・ギター | |

|---|---|---|

|

|

|

弦

ギターの弦の本数は6本のものが主流であるが、他に4–5弦、7–10弦のギター、12弦ギター、18弦ギターなどもある。また、ベースギターは4弦のものが主流であるが、5弦、6弦のものも広く使われ、1–3弦、7–10弦、12弦ベースなどもある。

弦の太さは「ゲージ」番号で呼び分け、通常は小数点以下3桁までのインチ数で、例えば「0.010インチ」のものであれば「010」あるいは「10」などと表現するが、商品によってはミリメートル数が記載されていることもある。基本的には6本セット、また比較的少ないが1弦のみのものも販売されており。セットの場合、一番細い弦と一番太い弦の数字を繋げて省略形で呼ぶ(例えば1弦が09で6弦が42なら「09-42」)。また、細い順から、エクストラライトゲージ、カスタムライトゲージ、ライトゲージ、ミディアムゲージ、ヘビーゲージなどと分類されることも一般的であるが、メーカーによって呼称や太さが若干異なったり、ギターへの負担が大きすぎるとしてミディアムゲージ以上の弦は製造されていないこともあるため、正確さを求めるならパッケージに記載されている数値を見るのが確実である[18]。

弦の種類、材質や太さはギターの音色に大きく影響し、それぞれ独特の響きを持ち、ギターの音色や奏法のバリエーションを豊かで美しいものにしている。

ナイロン弦

クラシック(ガット)ギターでは高音側(1–3弦)に「ナイロン弦」と呼ばれる柔らかい弦を用い、低音側(4–6弦)では細いナイロンの束を芯に金属線を巻き付けた弦を用いる[19][20]。

かつては羊の腸(ガット)などから作られたガット弦が用いられていたことから、クラシックギターは「ガットギター」と称された。第2次大戦後、戦災に疲弊したヨーロッパにおいてガット弦の製造が減少し、入手が困難となった。それを補うためにナイロン弦が開発され、アンドレス・セゴビアが使用したため、広く使用されるようになった。

現在ではナイロン、フロロカーボンなどの化学合成繊維が主流であるが、近年ではガット弦の魅力も再評価され始めている。

スティール弦

スティール弦アコースティックギターはその名の通り「スティール弦」と呼ばれる金属製の弦を使用する。また、エレクトリック・ギターもほとんどがスティール弦を使用し、鉄製の弦の振動による磁界の変化を信号として取り出している。

スティール弦の芯線には、弾性を備えた鋼鉄線(ピアノ線)が使用される[21][22]。高音側の細い弦は芯線のみの1本の針金状であるが、低音側の弦は芯線に金属線を巻き付けたもの(巻き弦)を使用する[23]。巻き付ける金属線(巻き線)には鉄、ニッケル、ステンレス、ブロンズ(実際の材質はブラス[24])、フォスファーブロンズなどが用いられる。

一般的には、スティール弦アコースティックギター用の弦セットでは3弦から6弦が巻き弦に、エレクトリック・ギター用の弦セットでは4弦から6弦が巻き弦になる。

弦は太いほど音も太く迫力があるものになるが、押弦に必要な力も大きくなり、チョーキングの難度も上がる。弦の太さの種類は、一般的にスティール弦アコースティックギターではライトゲージやミディアムゲージを使うプレイヤーが多い。エレクトリック・ギターではライトゲージ、カスタムライトゲージ、エクストラライトゲージが一般に多く使われるが、音の迫力を求めてより太い弦を使用するプレイヤーもいる。

コーティング弦

スティール弦の弦表面にエナメルやテフロンなどの薄い膜をコーティングした弦で、錆や腐食に強く、通常の弦よりも丈夫で長持ちする。手に汗をかきやすい演奏者や、頻繁に弦交換をしたくない演奏者に好まれる。価格は通常の弦よりも高額である[25]。

チューニング(調律)

ギターの調律は、ピアノなどとは異なり多くは演奏者自身で行われる。曲目に合わせて演奏中に行われることもある。弦を保持するフレームが木材であるため調律が狂いやすく、演奏前に準備されることが多い。プロの演奏家の場合はピアノと同様に「テクニシャン」と呼ばれる専門家が行う場合もある。

それそれの弦は独立しているので任意の周波数に調律可能であるが、フレットは製造時に打ち込まれているので間隔の変更は出来ない。ブリッジの距離を変更できるギターもある。

一般的なチューニング

各弦のチューニングも様々なものが使われている。通常は低音側の弦(6弦)から「E-A-D-G-B-E」(82.41Hz-110Hz-146.83Hz-195.99Hz-246.94Hz-329.63Hz)[注釈 1]とする「スタンダード・チューニング」が一般的である。このチューニング方法は「レギュラー・チューニング」とも呼ばれる[26]。

これは多くの曲や演奏メソッド(教則)に対応できて、数多くのコードや音階などを弾く場合のチューニングとして定着している。調律方法はこの方法に限定はされないが、ギター設計時の許容量から極端に逸脱した場合は強度やサウンドなどの問題が発生する。

特殊なチューニング

以下に挙げるような特殊なチューニングは、「変則チューニング」と呼ばれることが多い。

オープンチューニング系

全ての弦を開放弦で弾いたとき、あるコードの音が出るチューニングを「オープン・チューニング」と呼ぶ。例えば「オープンGチューニング」とは、全ての弦を開放弦で弾くとGのコードとなるチューニングである[27]。いずれもロック、ブルース、フォーク系で使われることが多い。特に、スライドギターでは使用例が多い。

- D-A-D-F♯-A-D

- オープンDチューニング。

- E-B-E-G♯-B-E

- オープンEチューニング。

- D-G-D-G-B-D

- オープンGチューニング。ローリング・ストーンズのキース・リチャーズは、このチューニングから6弦を外して5本弦でプレイし、多くの曲を生み出した。

ダウンチューニング系

全ての弦を通常のチューニングと同じ音程間隔で音を下げていくチューニングを「ダウンチューニング」と呼ぶ。通常よりも低音で構成されるため、音色に「重厚感」や「虚脱感」などを表現しやすい。また、張力が落ちることでギターへの負荷が減るという効果も期待される。

- E♭-A♭-D♭-G♭-B♭-E♭

- ハーフステップダウン・チューニング。ロックでは頻繁に用いられる、全ての弦を半音下げたチューニング。シャープやフラットが5個以上の調の曲で使われる場合が多い。

- D-G-C-F-A-D

- ホールステップダウン・チューニング。ヘヴィメタルとそのサブジャンルで頻繁に用いられる、全ての弦を一音下げたチューニング。

これらの他にも、全弦一音半下げ、二音下げ、二音半下げ……と続く[注釈 2]。

ドロップチューニング系

- D-A-D-G-B-E

- ドロップDチューニング。フォークでよく使われる。1–5弦はスタンダードチューニングで、6弦(最低音弦)のみ、1音下げてDとなっている[26]。クラシックギターにおいてはニ長調やニ短調の曲などでよく用いられ、このチューニングを前提とした作・編曲は枚挙に暇がないほど多い。その意味では「第2のレギュラー・チューニング」と呼んでも良いと思われるほどである。このチューニングは最低音を下げることによる低音の厚みや低音側の3弦でのパワーコードの押弦が容易になるなどの理由でハードロック、ヘヴィメタルでも用いられる。またこのチューニングを行った上での全弦半音下げ、全音下げ、一音半下げなどのチューニング法もある。

- D-A-D-G-B-D

- ダブルドロップDチューニング。

- D-G-D-G-B-E

- ドロップD&Gチューニング。クラシックギターのレパートリーでの曲数は多いとは言えないものの、このチューニングを前提とした作・編曲として、タレガ「タンゴ」、バリオス「郷愁のショーロ」、およびアルベニス「セビリア」やグラナドス「ゴヤの美女」のギター編曲版などがある。意外とポピュラーなチューニングである。

その他のチューニング

- D-A-D-G-A-D

- レギュラーチューニングの6弦、2弦、1弦を一音ずつ下げたもの。その弦の音程から「ダドガド(ダドガッド)・チューニング」と呼ばれる。長調とも短調とも区別できない特殊なチューニングながら、幅広く応用が利くため、一部では多用され愛好されている。特にアイリッシュ音楽などの民族系の楽曲に用いられることが多い。レッド・ツェッペリンの「カシミール」は、このチューニングの代表的な楽曲である。

- E-A-D-G-B-E

- ナッシュビル・チューニング。3弦から6弦がレギュラーチューニングより1オクターブ上にチューニングされている(12弦ギターの複弦のうち、高音側の弦のみを張った状態に相当する)。日本では石川鷹彦が22才の別れ(かぐや姫・風)のバッキングに使用してその名が知られるようになった。近年はナッシュビル・チューニング用の弦セットも販売されている。

その他、各コードに合わせたチューニングやそれらを組み合わせたバリエーションもあり、独自のチューニングを用いて演奏するミュージシャンも少なくない。スラックキーギターでは、ミュージシャンごとにチューニングが違うと言われるほどである。またスティール・ギターでは、長和音ではないAm、EmやC6などのオープン・チューニングも多い。

その他のギターのチューニング

レキントギター、は本来スペイン語のquintoから造語されたもの。つまり5度の意味で普通のギターより完全五度上のB-E-A-D-F#-Bに調弦される。ただし日本に伝わった頃このギターに張る弦がなく、太い弦では切れやすいため、完全四度上のA-D-G-C-E-Aに調弦された。主な演奏者はロス・インディオス・タバハラス、トリオ・ロス・パンチョスのアルフレード・ヒルである。

ギタレレは普通のギターの完全四度上のA-D-G-C-E-Aで調弦される。

テナーギターと呼ばれるものもあり、これは一般にC-G-D-Aで調弦される四弦のギターで、多様な変則チューニングに対応できることから1960年代のフォーク・シーンで愛用された。

一五一会・音来(ニライ)はG-D-G-Dが基本だが、和楽器の要素も持つためF-C-F-Cなど弦どうしの度数(一度・五度・オクターブ上の一度・その上の五度、が基本)さえ守られていれば多様なチューニングが可能。4度高いチューニングが基本となる奏生(かない)も同様。

19世紀末に考案され、コントラバスのチューニングと同一のキタローネ(同名の古楽器とは全くの別物)が、1920年代のマンドリンオーケストラで活躍したものの、音量の少なさ、楽器の調達難、奏者の確保難などの理由により、やがてコントラバスで代用されてゆく。

アルチキタルラは、マンドローネと同じくA-D-G-Cに調弦され、これもマンドリンオーケストラ用に開発された楽器だが現在では奏者がほとんど見つからない。

「鏡の国のギター」は完全五度を基本としたE-B-G-D-A-Eに調弦される。左利きギタリストが右利き用のギターを活用できる調弦。通常と左右逆向きに構えて演奏される[28][29]。

その他

制作における技術上・構造上の問題から、各音高について理想とするものから周波数がずれる場合があり、厳密な意味では最適なチューニングは難しい。通常は開放弦の音でチューニングされるが、弦を押さえることで弦に張力(テンション)がかかるためである。エレクトリック・ギターでは各弦の長さ、高さを容易に調整できるため、一般的に、アコースティックギターよりは若干細かいチューニングが可能である。フレットの項目も参照。なお、張力による音高の変化を逆手に取る演奏技術もある。詳しくは後述。

構え方や奏法

基本の構え方

まず演奏時の基本姿勢やギターの保持の方法は、音楽のジャンルやギターの種類などにより異なる。

クラシックギターでは椅子に座って左足を踏み台に乗せ、脚の位置を高くしてボディ側面のくぼみを左脚の太股に乗せ、ギターを体全体で抱えるような姿勢で演奏をする。クラシック以外では、座る場合でも、踏み台は使わず、右脚の太股に、脚を組みギター側面のくぼみ[注釈 3]を乗せて演奏をする場合と、脚を組まずにギターのくぼみを脚に載せる場合がある。(なおジャズギタリストは座って演奏することが多かった。また1970年代の日本のフォークシンガーも座って演奏することが多かった。)ハイスツール(座面の高い椅子)を用意し、そこに尻を載せて演奏する方法もある。

立って演奏する場合、フォークギターなどではギターストラップをギターのネック部分とギターのボトム(尻)のとめ金にかけ肩にかける方法があり、エレキギターではギターストラップの片方をギターのボトム(尻)の止め金にかけるのは同じだがもう片方はボディの止め金にかける(ギターのネックにかけない)。ラテン音楽のギターなどではギターのサウンドホールにひっかけるフックを利用し首から吊る方法などがある。

表板を上にして、膝や机の上に乗せて演奏する場合もある(スティール・ギターなど。)。

-

脚を組んでギターのくぼみを載せる構え

-

ストリートでアコギ類を座って演奏する場合

-

ハイスツールを使う方法

-

ラテンアメリカの音楽で立って演奏する場合のギターの構え方。

-

フォークミュージックやポピュラーミュージックを街頭で立って演奏する場合の構え方。《ギター ストラップ》を使い、ギターを肩にかける方法。ストラップの片端をネックに縛りつけているパターン。クラシック音楽のギターの構え方に比べると、ギターは水平に近い。

-

エレキギターを立って演奏する場合の一例。ストラップを使うが、ストラップの両端をボディの止め金にかける。エレキギターの位置は、近年では、フォークギターの場合と比べて低いことが一般的。

-

エリック・クラプトンがストラトキャスターを立って演奏する場合の構え

-

ロックミュージック系のエレキギターの奏者がステージで立ち姿勢で演奏していて、スポットライトを浴びて《速弾き》をしたり派手な演奏をする時の構え方

- 右利きの場合

右利き用のギターを使う。左手でネックを持って弦を押さえ、右手で弦を弾く。

- 左利きの場合

左利きのプレイヤーについては、右利き用のギターと左利き用のギター、どちらを使うのが望ましいかでしばしば議論がなされているが、特別これといった結論はなく、以下のように様々な方法で対処がなされている:

- 右利き用のギターを使い、右利きの人と同じように左手でネックを持ち右手で弦を弾く。

- 左利き用のギターを使い、右手でネックを持ち弦を押さえ、左手で弦を弾く。

-

- こちらは純粋な左利きフォームであるが、左利き用のギターというのはモデル数も個体数も非常に小さく、そのため店舗によっては販売されていないことがしばしばあるだけでなく、利益率が低いため少々割高であること、そして1つ目の方法と裏腹に、(世にあるギターのほとんどが右利き用であるため)他人のギターを弾ける機会がほとんどないことが難点である。また習得の際、右利き用教材を左右逆で認識するか、元から逆になっている教材を利用するなど、なんらかの工夫をしなければならないが、一方でレッスンにおいては、講師側が右利きであれば生徒側と鏡移しのような構図になるので見た目上わかりやすいという利点もある。

- この持ち方をするプレイヤーの例としては、トニー・アイオミ[33]、ポール・マッカートニー[30]などが挙げられる。

- 右利き用のギターを逆に構え、弦も左利き用に逆順に張り替えて演奏する。

-

- アコースティック・ギターの場合、弦を逆順に張るためには根本的な改造が必要で困難を極める[34]。調整が比較的容易なエレクトリック・ギターですら、ブリッジやナットの大幅な組み直しなど大がかりな作業が必要であり、手間も費用もかなりかさんでしまう。

- この持ち方をするプレイヤーの例としては、ジミ・ヘンドリックス[35]などが挙げられる。

- 右利き用のギターを逆に構え、弦を張り替えずそのまま演奏する。

これらのほか、左利きのプレイヤーのために考案されたチューニングとして、中野圭による「鏡の国のギター」がある(その他のギターのチューニングを参照)。

弦の押さえ方の基本

クラシック音楽やフラメンコ音楽などでは、弦を押さえる手は、ネックの下側をくぐるようにして親指をネックの裏側に当て、人差し指から小指までの4本の指で弦を押さえるのが基本姿勢となる(クラシックスタイル)。

一方、ブルースやロックの世界では、親指を表(指板)側に出してネックを握り込むような押さえ方も使われ、さらに親指で第6弦(通常一番上部に位置し、最も低い音を担当する)を押さえるという技法もある。

コードを弾く際、多くの場合は左手の指1本につき弦1本を押さえるが、その場合使う指の本数は、基本的には4本、親指も含めれば5本までとなり、合計6本ある弦の中で必然的に押さえられていない弦(開放弦という)の音が混じることで、比較的澄んだ伸びやかな響きとなる。この左手のコードのことをオープンコードあるいはローコードといい、その位置のことをローポジションという。オープンコードは開放弦が多いほど澄んだ伸びやかな音が鳴るが、反面音を細かくリズミカルに止めるのが困難で、楽曲のリズム感が損なわれることがある。

一方で、左手の人差し指を寝かせて使うことで1–6弦や1–5弦など複数の弦を一度に押さえる技術をセーハ (西: ceja) あるいはバレー (英: barre) と呼び、これによって作られたコードをバレーコードあるいはハイコード、その位置のことをハイポジションという。バレーコードはキレのある音が鳴り、それゆえリズム面で有利である。オープンコードと比べてどちらがいいというよりも、場面に応じてフレーズに合ったほうを選択するのが賢明であろう。

バレーコードは運指の性質上、初心者は大変な苦労をしたり、これが原因で挫折することも珍しくない。そのため、バレーコードをなるべく減らすためにカポタスト(通称:カポ)という道具が用いられることがある。これはアコースティックギターでもエレキギターでも同じである(両用もそれぞれ専用のものもある)が、ハードロックやヘヴィメタルなどの激しいジャンルの楽曲を弾く場合は、高レベルでテクニカルなプレイが要求されることが多い関係上、カポを付けたところで大して簡単にならなかったり、むしろカポのせいで残りフレットのスペースが圧迫されて弾きづらくなったり、また難しい演奏ができること自体に価値を見出すギタリストが多いことなどからあまり使用されない。

また、カポタストは上述の場合だけでなく、コードのボイシングや開放弦の独特の澄んだ伸びやかな音色を活かしたまま移調するための道具として使われることもある。特に歌謡曲の伴奏にギターを使う場合は、ボーカルの音域に合わせてカポを移動させるだけで、さながらカラオケ装置のキーを変更するかのように音高を手軽に上げ下げできる(ただし、下げる場合はあらかじめカポ前提の弾き方を準備しておく必要がある)。ただし、カポを曲の途中に変更することは困難であり、移調や転調に合わせて動かしたければ、その動作を完了できるだけの時間的余裕が必要であるため、万能の道具であるとはいえない。その点、バレーコードは人差し指がカポの役割を果たしているので、自由自在に使いこなせるようにしておくとカポに依存しなくてよくなり、演奏の幅が飛躍的に広がる。

なお、音が鳴ると困る弦については、左手の任意の部分で軽く触れておくことによって、音を抑えることができる。この技術をミュートという[注釈 5]。アルペジオやソロで本来弾かない弦であっても、誤って違う弦を弾いてしまう可能性だけでなく、弦の振動が空気を伝導して別の弦まで僅かながら鳴らしてしまうため、別の弦もミュートしておくべきとされる。バレーコードでも、1–5弦までをセーハし、残った6弦を人差し指の先端でミュートするものが数多く存在する(この場合、余った弦のミュートという意味から「余弦ミュート」と呼ぶ)。

奏法

クラシックギターでは、右手で複数の弦を別々に弾き複数の指で弾く必要があるため、普通ピックは用いない[38]。なお親指から薬指までを使い弾く[38](小指は使わない)。クラシックギターはもともと独奏用の楽器であり[38]、クラシックギター用の楽曲は(右手の指も一本一本、独立に用いて)伴奏と旋律を同時に奏でる独奏曲が多い。

クラシックギター以外のアコースティックギターは伴奏用に用いられることが多く、右手の方は指やピックで全ての弦を一気に掻き鳴らすストローク奏法が多い。ストローク奏法は、フラメンコ・ギターではダウンストロークの場合は小指から人差し指に向けて4本の指で指先をきっちりと詰めて振り下ろす[39]。アップストロークの場合は親指の爪で下から振り上げるように弾く[39](通常、他の4本は使わない[39])。

エレクトリック・ギターではピックを用いたソロ演奏もある。

ギターのメーカー・ブランド

- アレンビック (ALEMBIC)

- イーエスピー - (ESP)、(Navigator)

- ヴォックス (VOX)

- ゼマティス (Zemaitis)

- オベーション (Ovation)

- カール・ヘフナー (Höfner)

- キングギター (KING GUITAR・Gretsch系カスタム)

- Kid'sギター (kid's Guitar)

- ギブソン (Gibson) - レスポール、SG、ES-335

- エピフォン (Epiphone) - ギブソン傘下のブランド

- キラーギターズ (Killer)

- クレイマー (Kramer)

- グレコ (Greco)

- 小平ギター (KODAIRA)

- ゴダン (Godin)

- コールクラーク (Cole Clark)

- サー (Suhr)

- 齋藤楽器工房 (Saito Guitars)

- G-ライフ・ギターズ (G-Life Guitars) - DAITAを中心に設立された国内メーカー。

- シェクター (Schecter)

- 高峰楽器製作所 (タカミネ, Takamine)

- ダンエレクトロ (Danelectro)

- ディーン (Dean)

- ディバイザー - バッカス (Buccus)、ヘッドウェイ (Headway)

- デューゼンバーグ (Duesenberg)

- 寺田楽器 - (Gretsch)、(Terry's Casual)、(TSK)、(VG)、(Infie)

- てりーずカンパニー (Terry's Terry)

- テイラー・ギター(Taylor)

- 東海楽器製造 (TOKAI)

- トム・アンダーソン (Tom Anderson)

- ジェームス・タイラー (James Tyler)

- ニル (Nil)

- バレーアーツ (Valley Arts)

- B.C.リッチ (B.C.Rich)

- フェルナンデス (Fernandes)

- フェンダー (Fender) - テレキャスター、ストラトキャスター

- スクワイア (Squier) - フェンダー社の廉価版ブランド

- ギルド・ギター・カンパニー (Guild Guitar Company) - フェンダー傘下

- グレッチ (Gretsch) - フェンダー傘下

- ジャクソン (Jackson) - フェンダー傘下

- シャーベル (Charvel) - フェンダー傘下

- フォルヒ (Furch)

- フジゲン (Fujigen)

- ヘイマー (Hamer)

- ポール・リード・スミス (Paul Reed Smith)

- 星野楽器 - アイバニーズ (Ibanez)

- マーティン (Martin)

- アーニー・ボールミュージックマン (Musicman)

- ムーンギターズ (Moon Guitars)

- メイトン (Maton)

- メイヨネース (Mayones)

- メランコン (Melancon)

- モーリス (Morris)

- モズライト (Mosrite)

- K.ヤイリ (K.Yairi) - 矢入一男(矢入貞夫の甥)創業の国内メーカー。一五一会などが有名。

- S.ヤイリ (S.Yairi) - 矢入貞夫(矢入一男の叔父)創業の国内メーカー。

- ヤマハ (Yamaha)

- リッケンバッカー (Rickenbacker)

- ロバート・ベネデット (Robert Benedetto) - ベネデット・ギターのブランドおよびルシアー。

- ワッシュバーン (Washburn)

- ケーカントリー (K.Country)

- プレイテック (PLAYTECH)

- スミ (Sumi)

- グレーベン (Greven)

脚注

注釈

出典

- ^ Oxford Dictionary "guitar"

- ^ 「見て読む本 世界なるほど楽器百科」p30 株式会社ヤマハミュージックメディア編 ヤマハミュージックメディア 2008年11月10日初版発行

- ^ a b c d e f g h i j k l m n Britannica "guitar".

- ^ a b c 「図説 50の名器とアイテムで知る楽器の歴史」p22 フィリップ・ウィルキンソン 大江聡子訳 原書房 2015年2月15日第1刷

- ^ 「写真で分かる! 楽器の歴史 楽器学入門」p83 守重信郎 時事通信出版局 2015年9月30日発行 ISBN 978-4788714175

- ^ 「世界の楽器百科図鑑」p119 マックス・ウェイド=マシューズ 別宮貞徳監訳 東洋書林 2002年11月12日発行

- ^ 「図説 50の名器とアイテムで知る楽器の歴史」p22-23 フィリップ・ウィルキンソン 大江聡子訳 原書房 2015年2月15日第1刷

- ^ 「知ってるようで知らない ギターおもしろ雑学事典」p18-19 湯浅ジョウイチ ヤマハミュージックメディア 2007年11月20日初版発行

- ^ 「日用品の文化誌」p179-180 柏木博 岩波書店 1999年6月21日第1刷

- ^ 「日用品の文化誌」p180 柏木博 岩波書店 1999年6月21日第1刷

- ^ 「知ってるようで知らない ギターおもしろ雑学事典」p20 湯浅ジョウイチ ヤマハミュージックメディア 2007年11月20日初版発行

- ^ a b 「図説 50の名器とアイテムで知る楽器の歴史」p21 フィリップ・ウィルキンソン 大江聡子訳 原書房 2015年2月15日第1刷

- ^ 「知ってるようで知らない ギターおもしろ雑学事典」p22 湯浅ジョウイチ ヤマハミュージックメディア 2007年11月20日初版発行

- ^ 「知ってるようで知らない ギターおもしろ雑学事典」p26-27 湯浅ジョウイチ ヤマハミュージックメディア 2007年11月20日初版発行

- ^ “アコギとは”. コトバンク. デジタル大辞泉. 2021年9月26日閲覧。

- ^ “エレキギターとは”. コトバンク. 精選版 日本国語大辞典. 2021年9月26日閲覧。

- ^ “エレキとは”. コトバンク. 精選版 日本国語大辞典. 2021年9月26日閲覧。

- ^ “アコギ弦の太さ(ゲージ)で悩んだら見て欲しい!【太さ、サイズでどう変わるか完全解説】 | ギタラボ”. sojublog.com (2021年9月26日). 2025年1月7日閲覧。

- ^ 「知ってるようで知らない ギターおもしろ雑学事典」p217 湯浅ジョウイチ ヤマハミュージックメディア 2007年11月20日初版発行

- ^ “クラシックギターのしくみ:クラシックギターにはこんな特徴が - 楽器解体全書”. ヤマハ株式会社. 2021年11月5日閲覧。

- ^ “Wire World 〜知る・楽しむ〜”. 日鉄SGワイヤ株式会社. 2021年9月19日閲覧。

- ^ “次世代のギター弦 NYXL について”. D'Addario. 2021年9月19日閲覧。

- ^ 「知ってるようで知らない ギターおもしろ雑学事典」p217-218 湯浅ジョウイチ ヤマハミュージックメディア 2007年11月20日初版発行

- ^ “80/20 Bronze Acoustic Strings”. www.fender.com. 2025年1月7日閲覧。

- ^ 「知ってるようで知らない ギターおもしろ雑学事典」p219 湯浅ジョウイチ ヤマハミュージックメディア 2007年11月20日初版発行

- ^ a b 「知ってるようで知らない ギターおもしろ雑学事典」p212 湯浅ジョウイチ ヤマハミュージックメディア 2007年11月20日初版発行

- ^ “オープン・チューニング[open tuning]”. 音楽用語ダス. ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス. 2021年10月9日閲覧。

- ^ “11 ноября 2015: OKER (Норвегия) Kei Nakano (Япония) ТОПОТ аркестра (Россия)”. dom.com.ru. 2018年12月8日閲覧。

- ^ “日本特許第6709929号 【発明の名称】弦楽器 【特許権者】中野 圭”. patents.google.com. 2023年6月30日閲覧。

- ^ a b Martin, Jennifer (2022年11月16日). “29 Lefties that'll make you wish you were a member of the southpaw club”. CBS. 2023年1月29日閲覧。

- ^ a b UG Team (2015年7月31日). “10 Famous Left-Handed Guitarists Who Play Right-Handed”. Ultimate Guitar. 2023年1月29日閲覧。

- ^ Bacon, Tony (2021年8月13日). “Musical Implications of Being a Left-Hander”. Reverb.com. 2023年1月29日閲覧。

- ^ Starkey, Arun (2022年8月31日). “How Tony Iommi got his first left-handed guitar”. Far Out. 2023年1月29日閲覧。

- ^ “【アコースティックギター全般】左利きなのですが、弦を左右反対に張り替えれば「左利き用」として使えますか?”. ヤマハ. 2022年12月24日閲覧。

- ^ Hodgson, Peter (2022年11月27日). “The secrets of Jimi Hendrix's guitar setup: Roger Mayer reveals what made the guitar hero's Strat tone sing”. Guitar World. 2023年1月29日閲覧。

- ^ Thompson, Art (2022年7月1日). “Here’s How to Replicate the Magic of the Blues Greats”. Guitar Player. 2023年1月29日閲覧。

- ^ https://acousticguitarmagazine.jp/2024-0724-shigeru-matsuzaki/

- ^ a b c YAMAHA、クラシックギターの弾き方

- ^ a b c [1]

関連項目

- ギター関連用語一覧

- リードギター

- リズムギター(サイドギター)

- 特殊奏法

- タブラチュア(タブ譜)

- プリペアド・ギター

- アンプ (楽器用)

- ギターノイズ

- ギターララティーナ

- ギタリストの一覧

- 楽器ショー

- GUITARFREAKS - コナミが開発した音楽ゲームで、ギター型コントローラを使用して遊ぶ。

- エアギター

- エスコペターラ

外部リンク

- クラシックギターのフォーラム - クラシックギターの楽譜、タブラチュア、3.000 MP3、フォーラム、オンラインギター講座

- 『ギター』 - コトバンク

ギター(現在)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 16:56 UTC 版)

ヤマハ IN-DX 現在のメインギターで2016年から使用。ヤマハ現行の市販品にはないオリジナルデザインのモデルで、ボディ色はブルーサンバースト。基本的なスペックはIN-1を踏襲したものとなっているが、ボディシェイプは以前使用していたSG-Iに近似したデザイン(ボディ端部のホーンが丸みを帯びたダブルカッタウェイ)となっており、トップ材もIN-1のスプルースに対してキルトメイプルを採用している。ロック式トレモロユニットはヤマハ製オリジナルから後藤ガット製に変更されている。 ヤマハ SG-Mellow 2007年から使用。SGの市販モデルをベースとしながらも、その市販モデルにはない軽量なセミホロウ構造を持つ特注のシグネイチャーモデル。指版がフレッテッドのもの(ボディ色はブラウン・サンバースト)とフレットレスのもの(ボディの色はIN-1と同じプラネット・ブルー・サンバースト)がそれぞれある。外見上の特徴としては、ブリッジ部の構造がフレッテッドとフレットレスで異なっており、前者は市販SGと同じチューン・O・マチックブリッジに各弦独立式のテイルピースが、後者はギブソン・レスポールJr.やポール・リード・スミスなどで採用されているラップアラウンドタイプのストップテイルピースとなっている。フレッテッドの方はIN-1と使い分けられ、ISSEI NORO INSPIRITSとソロで参加するスムースジャズ系のライブやレコーディング等で使われている。フレットレスの方はCASIOPEA 3rdの活動でも使われている。どちらも市販はなされていない。 ヤマハ CPX15EA お気楽ギグなどで使うエレクトリック・アコースティック・ギターもヤマハ製のものを使用。CPXの市販モデルで、砂漠に眠る古代エジプトの神秘的な情景をモチーフにしたCPX15のイーストバージョンである(メーカーの公式WEB商品説明より)。既に生産完了となっている。

※この「ギター(現在)」の解説は、「野呂一生」の解説の一部です。

「ギター(現在)」を含む「野呂一生」の記事については、「野呂一生」の概要を参照ください。

ギター

「ギター」の例文・使い方・用例・文例

- ギターの伴奏で歌う

- 何年も練習をしているにもかかわらず,彼はいまだにギターをうまく弾けない

- ギターを弾く

- ギターで曲を弾く

- 私はギターを習っています

- 私にあなたのギターを貸してください

- 彼はギターをつま弾いた

- この古いギターは私にとってはとても大切なものです

- 値段を知ってそのギターを買えなくなってしまった

- 彼女はギターの伴奏で歌ったのですか

- 彼はたいへん上手にギターを弾く

- ギターの名手

- ギターの名人

- 彼は驚くほどギターが上手だ

- 彼が初めてビッグバンドでギターを弾く

- そのギター奏者は甘いファンダンゴの曲を弾いた。

- ギターの弦のポロンという音が聞こえた。

- 彼はギターでリフを演奏した。

- この曲はキャッチーナギターリフで始まる。

- ベストの音を得るためにギターの緒止め板を調整した。

ギターと同じ種類の言葉

- ギターのページへのリンク