聞くと聴くの意味の違い・使い方の解説

「聞く」と「聴く」の意味の違いは、音を認識する時の意識の仕方にあります。自然に音が耳に入ってくる場合は「聞く」を使用しますが、音や、音が持つ意味を認識しようと注意して耳を傾ける場合は 「聴く」を使用します。「聞く」「聴く」どちらも「きく」と読みます。

『類語国語辞典』(角川書店)では、「聞く」と「聴く」の違いを下記のように記しています。

“「聞く」は、音や声を耳に感じ認める意、「聴く」は、聞こえるものの内容を理解しようと思って進んできく意である。”

「聞く」「聴く」の他にも、「訊く(きく)」という言葉がありますが、これは、相手に何かを尋ね、答えを求める場合に使用します。

■ 字義から理解する「聞く」と「聴く」の意味の違い

「聞く」という言葉に含まれる「聞」という漢字は、「門」と「耳」が組み合わさった会意兼形声文字です。「両開きの扉」の象形と、「耳」の象形が組み合わさっていて、「音が自然と耳に入ってくる」ことを意味します。

一方、「聴く」という言葉に含まれる「聴」という漢字は、「耳」の象形と「階段」の象形、「まっすぐな心」を示す象形が組み合わさった会意兼形成文字です。「階段」の象形は「突き出る」という意味を指すことから、「耳を突き出して、まっすぐな心でよくきく」ことを意味します。

つまり「聴く」とは、音や、音が持つ意味を認識しようと注意して耳を傾けることを意味します。

■「聞く」と「聴く」の使い分け

「聞く」と「聴く」は、音を認識する時の意識の仕方によって使い分けましょう。

たとえば、意識せずに何か音楽が自然と耳に入ってきた場合は「聞く」を使用しますが、音や、音が持つ意味を認識しようと注意して耳を傾ける場合は「聴く」を使用することが適切です。

「ラジオをきく」「意見をきく」といったシーンでは、「聞く」「聴く」両方使用できますが、音を認識するときの意識の仕方によって使い分けていくことが適切です。

■「聞く」の使用例

・街を歩いていると、懐かしい音楽が聞こえてきた。

・年を取るにつれて、耳が悪くなって聞こえづらくなっている。

・聞きたくもない噂話を聞いてしまった。

・聞いた? 隣の部署の部長が会社を辞めるんだって。

■「聴く」の使用例

・人の話を、ちゃんと聴ける人はすごいと思う。

・音楽を、歌詞までちゃんと味わって聴くことは、とても素晴らしい。

・彼氏が私の話を聴いてきれないのは悲しいことだ。

・好きなアーティストの表現に対する思いを、明日のトークイベントでしっかりと聴くんだ。

・明日は苦手な英語のリスニングテストだから、何度も繰り返し例文を聴いておさらいをした。

■ビジネスで使用する場合

ビジネスシーンでの使用について、イントランスHRMソリューションズ代表取締役社長の竹村 孝宏さんは、下記のように述べています。

“傾聴とは、相手の話に耳を傾け、熱心に聴くことです。本来、カウンセリングなどに使われるテクニックで、相手が本当に話したいことを引き出して共感することが目的です。

相手の話した言葉の意味を理解するだけではなく、表情や声のトーンなどにも注意して、相手の気持ちに寄り添いながら聴くことです。ビジネスシーンでは、相手の気持ちに寄り添うことで、より適切な提案をしたり、効率的に問題解決に導いたりすることができます。”

(参考:https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/column/18/00703/00016/)

ビジネスシーンでは、チームメンバーや取引先などコミュニケーションする場面が多いので、より丁寧に相手と向き合うことを示す「聴く」姿勢の方が好ましいと言えます。

き・く【利く/効く】

読み方:きく

[動カ五(四)]

1 効果や働きなどが現れる。期待どおりのよい結果が実現する。効き目がある。「てきめんに—・く薬」「宣伝が—・いて大評判だ」「腹部へのパンチが—・く」

2 本来の機能を十分に発揮する。機敏に、また、さかんに活動する。「鼻が—・く」「麻痺(まひ)して手足が—・かない」

3 それをすることが可能である。できる。「洗濯の—・く生地」「無理の—・かないからだ」「学割が—・く」

㋐言葉を発する。物を言う。「生意気な口を—・く」「口も—・かない仲」

㋑間に入って、うまくいくように世話をしてやる。まとまるように話をつける。「取引先に口を—・いてやる」

「日頃—・いたる口三味線、太鼓持ちとなれり」〈浮・永代蔵・五〉

[補説] ふつう、1は「効く」、2・3は「利く」と書く。

[下接句] 大きな口を利く・押さえが利く・押しが利く・顔が利く・気が利く・小口を利く・潰(つぶ)しがきく・睨(にら)みが利く・鼻が利く・幅が利く・目が利く・目先が利く・目端(めはし)が利く・山葵(わさび)が利く

き‐く【危×懼】

き‐く【喜×懼】

き‐く【奇句】

き‐く【▽崎×嶇】

きく【×掬】

き・く【聞く/聴く】

読み方:きく

[動カ五(四)]

1 音・声を耳に受ける。耳に感じ取る。「物音を—・く」「見るもの—・くものすべてが珍しい」「鳥の声も—・かれない」

2 (聴く)注意して耳にとめる。耳を傾ける。「名曲を—・く」「有権者の声を—・く」

3 話を情報として受け入れる。「—・くところによると」「君の評判をあちこちで—・いた」

4 人の意見・要求などを了承し、受け入れる。「親の言いつけをよく—・く」「今度ばかりは彼の頼みを—・いてやってほしい」

5 (「訊く」とも書く)尋ねる。問う。「道を—・く」「自分の胸に—・け」「彼の都合を—・いてみる」

㋐(聞く)においのよしあしや種類を鼻で感じ取る。においをかぐ。「香(こう)を—・く」

㋑(「利く」とも書く)酒の味のよしあしや種類を舌で感じ取る。味わい試す。「酒を—・く」

8 釣りで、当たりの有無を確かめるために、仕掛けを引いたり軽く竿を上げたりしてようすをみる。

[可能] きける

[下接句] 音に聞く・香(こう)を聞く・言承(ことう)け良しの異見(いけん)聞かず・天は高きに居(お)って卑(ひく)きに聴く・仲人口(なこうどぐち)は半分に聞け・胸に聞く

きく【菊】

きく【菊】

読み方:きく

1

㋐キク科の多年草。日本の代表的な花の一。主に秋に咲き、花の色・形などにより、非常に多くの品種があり、大きさにより大菊・中菊・小菊と大別される。古く中国から渡来したとされ、江戸時代には改良が進んだ。観賞用に広く栽培され、食用にもなる。《季 秋》「わがいのち—にむかひてしづかなる/秋桜子」

㋑キク科キク属の多年草の総称。茎は硬く、葉は卵形で多くの切れ込みがある。秋、白または黄色の頭状花が咲く。ハマギク・リュウノウギク・イソギクなども含まれる。キク科植物は双子葉植物では最も進化・分化しており、世界に広く分布。約950属2万種が知られ、キク・タンポポ・ヨモギ・アザミなどの属が含まれる。多年草が多いが一年草や高木もある。花は頭状花序をつくり、合弁花で、管状花と舌状花との二形がある。萼(がく)は変形して冠毛となる。

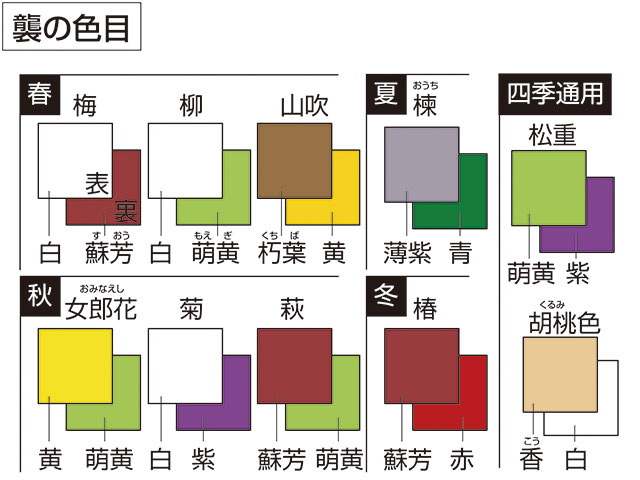

2 襲(かさね)の色目の名。表が白、裏が紫または蘇芳(すおう)のものをいう。陰暦9、10月に着用する。菊襲(きくがさね)。

きく【菊】

読み方:きく

《原題、(イタリア)I Crisantemi》プッチーニの弦楽四重奏曲。嬰ハ短調。全1楽章。1890年作曲。オペラ「マノンレスコー」の第4幕で歌われる二重唱の主題として転用された。菊の花。

き‐く【規×矩】

き‐く【起句】

きく【×鞠】

きく【×麹】

きく

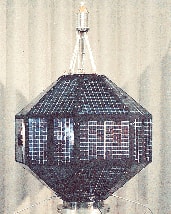

名称:技術試験衛星I型「きく」/Engineering Test Satellite-I(ETS-I)

小分類:技術開発・試験衛星

開発機関・会社:宇宙開発事業団(現 宇宙航空研究開発機構(JAXA))

運用機関・会社:宇宙開発事業団(現 宇宙航空研究開発機構(JAXA))

打ち上げ年月日:1975年9月9日

運用停止年月日:1982年4月28日

打ち上げ国名・機関:日本/宇宙開発事業団(現 宇宙航空研究開発機構(JAXA))

打ち上げロケット:N-I

打ち上げ場所:種子島宇宙センター(TNSC)

国際表記番号:1975082A

きくは、宇宙開発事業団(現 宇宙航空研究開発機構(JAXA))としての初めての人工衛星です。打ち上げロケットであるN-Iロケットにとっても、きくの打ち上げは初めてのミッションでした。また、技術開発・試験衛星とは、各種人工衛星の開発や宇宙活動に必要になる技術について、実際に宇宙へ打ち上げてその機能・性能を確認するための衛星です。きくも、衛星打ち上げ技術や軌道投入技術など、人工衛星打ち上げに必要な技術の習得を目的としています。

きくはスピン安定方式で姿勢を制御し、ミッション期間は3ヵ月でした。

1.どんな形をして、どんな性能を持っているの?

直径約80cmの26面体で、重量は約82.5kgです。伸展アンテナ実験装置(STEM)を搭載しています。

2.どんな目的に使用されるの?

技術試験衛星として、打ち上げ環境の測定や、定常時の衛星の動作特性および環境の測定、距離および距離変化率の測定、伸展アンテナの伸展実験をおこないました。

3.宇宙でどんなことをし、今はどうなっているの?

衛星軌道投入後、機能性能の確認をおこない、正常であることを確認しました。Nロケットの性能の確認、打ち上げおよび衛星の追跡管理技術の確立など、所期の成果が得られました。

1982年4月28日に運用を停止しました。

4.このほかに、同じシリーズでどんな機種があるの?

きく2号、きく3号、きく4号、きく5号、きく6号、きく7号(おりひめ・ひこぼし)、きく8号があります。

きく (菊)

●ふつうに「きく」といえばキク科キク属の植物ですが、世界で200種ほどあります。このうちわが国で自生する「のぎく(野菊)」は20種ほどで、観賞用に育てられているのは、ほとんどが「いえぎく(家菊)」と呼ばれるものです。わが国へは、古い時代に朝鮮を経由して渡来しましたが、もともとは薬用植物でした。また「菊」という漢字にほかの読み方がないのは、薬の専門用語として使われていたためだそうです。頭花の大きさによって、直径18センチ以上の大菊、9~18センチの中菊、それに9センチ未満の小菊に分類されます。写真はすべて小菊です。

●キク科キク属の多年草で、学名は Chrysanthemum grandiflorum。英名は Chrysanthemum。

きく

| 食品名(100g当たり) | 廃棄率(%) | エネルギー(kcal) | 水分(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 灰分(g) |

| 野菜類-野菜類/きく/菊のり |  |

|

|

|

|

|

|

| 野菜類-野菜類/きく/花びら、生 |   |

|

|

|

|

|

|

| 野菜類-野菜類/きく/花びら、ゆで |  |

|

|

|

|

|

|

きく

きく

きく

きく

キク

菊

菊

| 姓 | 読み方 |

|---|---|

| 菊 | きく |

きく

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/13 07:49 UTC 版)

きく

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 07:34 UTC 版)

柳生が放った、親しくなってから騙し討つという暗殺一族の一人。男の体と女の心を持つ。得意技はすり。当初はあずみを騙し討ちにするつもりで彼女の旅に同行していたが、一緒に旅を続けるうちに、あずみの優しさがきくを変えていった。あずみと旅を続けたいという思いと、あずみを殺すよう迫るお頭との間で苦悩し、ついにお頭を殺害して一族から逃亡。以降お頭の悪夢を見てうなされるようになる。

※この「きく」の解説は、「あずみ」の解説の一部です。

「きく」を含む「あずみ」の記事については、「あずみ」の概要を参照ください。

きく

出典:『Wiktionary』 (2021/12/20 15:36 UTC 版)

動詞:聞/聴/訊

- (聞く)音を知覚する。

- (聞く)話を耳に入れる。情報を受け取る。

- (聞く)話を何らかの意味に理解する。解釈する。受け止める。

- (聞く・聴く)理解や鑑賞の目的で、(よく注意を払いながら)話や音楽を聞く。傾聴する。

- (聞く・訊く)尋ねる、問い質す、質問する。

- (聞く)したがう。うけいれる。

- (聞く)感覚を研ぎ澄ませて識別する。

- 香を聞く。

活用

発音(?)

東京式アクセント

- き↗く

京阪式アクセント

- ↗きく

翻訳

- アイルランド語: clois

- アラビア語: سمع (sami‘a)

- アルバニア語: dëgjon

- イタリア語: udire, sentire

- イド語: audar

- インドネシア語: dengar

- 英語: hear

- オランダ語: horen

- カタルーニャ語: sentir, oir

- クルド語: bîstin, guh lê bûn

- 古ノルド語: East hǫra, West heyra

- サンスクリット: श्रु (sa) (√śru) (直説法三人称単数現在形): शृणोति (sa) (śr̥ṇoti)

- スウェーデン語: höra

- スペイン語: oír, sentir

- スロヴェニア語: slišati

- セルビア・クロアチア語:

- タガログ語: narinig

- チェコ語: slyšet

- 中国語: 听见/聽見、听到/聽到

- 朝鮮語: 듣다 (deutta)

- テルグ語: విను (vinu)

- デンマーク語: høre

- ドイツ語: hören (de)

- トルコ語: duymak, işitmek

- ノルウェー語: høre

- ハンガリー語: hall

- フィンランド語: kuulla

- フェロー語: hoyra

- フランス語: entendre

- ブルトン語: kleved

- ヘブライ語: שמע

- ペルシア語: شنیدن (šenīdan)

- ポーランド語: słyszeć (pl)/posłyszeć (pl), usłyszeć (pl)

- ポルトガル語: ouvir

- マン島語: clin

- ラテン語: audire

- リトアニア語: girdėti (lt)

- ロシア語: слышать

動詞:効/利

活用

発音(?)

東京式アクセント

- き↗く

京阪式アクセント

- ↗きく

熟語

翻訳

- 英語: work

同音異義語

きく

動詞:聞/聴

| カ行四段活用 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 語幹 | 未然形 | 連用形 | 終止形 | 連体形 | 已然形 | 命令形 |

| き | か | き | く | く | け | け |

発音

- ↗きく

派生語

- きこゆ

動詞:利

きく【利く】

| カ行四段活用 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 語幹 | 未然形 | 連用形 | 終止形 | 連体形 | 已然形 | 命令形 |

| き | か | き | く | く | け | け |

利

利

効

効 |

效

聆

聆

聞

聴

聴 |

聼

聽

聽 |

「きく」の例文・使い方・用例・文例

- 日本は産業が大きく発展した

- その船は他の船に大きく遅れた

- 見知らぬ人と話すときくつろいだ気分になれたためしがない

- 大きくなったら何になりたいの?

- 名前は大文字でお書きください

- 大尉の命令は兵隊たちに大きくはっきりと聞こえた

- 私の声が大きくはっきりきこえますか?

- 彼女の声は大きくはっきりと聞こえた

- 君がどちらを選ぶかで事情が大きく変わってくる

- 洗濯のきく服

- 大きくする

- エイズ問題が特別番組で大きく取り上げられた

- 大きく耳ざわりな声

- 運が大きく左右するゲーム

- 私の町はどんどん大きくなる

- テレビでの暴力に関する関心が大きくなっている

- 彼女はじきに大きくなって姉の服が着れるようになるだろう

- 彼女も大きくなり爪をかむ癖がやっと抜けた

- ごう慢な口をきく

- 彼女は大きくて黒い目をしている

きくと同じ種類の言葉

- >> 「きく」を含む用語の索引

- きくのページへのリンク

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) 〈

〈![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif) 〈まり〉「

〈まり〉「