尋

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/29 14:30 UTC 版)

| 尋(ひろ) | |

|---|---|

| 系 | 尺貫法 |

| 量 | 長さ |

| SI | 約 1.818 m |

| 定義 | 6尺(5尺とする場合あり)[1] |

| 由来 | 大人が両手を一杯に広げた長さ |

尋(ひろ)は、古代の中国や日本で使われた長さの単位。両手を左右に広げたときの幅を基準とする身体尺である[2]。

建築や造船、漁業など(水深の測定、網の製造や綱の製作)の分野で用いられた[1][2]。「尋」は単位事典や国語辞典で五尺ないし六尺と説明されるなど曖昧さがあるが、この点については使用する分野によって長さが異なるとの指摘がある[1](後述)。

中国

尋(じん、xún)は中国古代の長さの単位である。『大戴礼』や『説文』にみられる[2]。

元々は、大人が両腕を一杯に広げた長さ(アームスパン)として定義された身体尺である[3]。

一般には8尺(1尺あたり23cm程度の小尺)を指したとされる[4]。後世には使われることはなくなった。

尋(じん)の2倍の長さにあたる「常」(じょう)という単位も用いられていた。この二つを組み合わせてできたのが「尋常」という言葉であり、左伝において「わずかばかりの土地」の意味で使われている[5]。後世には「尋常」という語は並み、普通であることを意味する(尋常小学校・尋常高等小学校など)。

日本

日本語の尋(ひろ)も両手を広げた長さを指し、同じ由来の「尋」の字をあてている。なお、『古事記』に「八尋殿(やひろどの)」や「千尋縄(ちひろのなわ)」などの記述があるが、これらは実際の値というよりも、広い御殿あるいは長い距離という意味で用いられているとされる[2]。

文献やインターネットを利用した過去の使用例の調査によると、学術上や換算上など抽象的単位としては1尋を6尺(約1.8メートル)とすることが多いが、網の製造や綱の製作などの具体例では1尋を5尺(約1.5メートル)とする傾向がある[1]。千葉県立関宿城博物館や千葉県立中央博物館大利根分館が所蔵する利根川高瀬船の板図では1尋が5尺として描かれていることが確認されている[1]。

明治時代の明治五年壬申年(1872年)太政官布告第130号で「尋ハ曲尺六尺ヲ似テ一尋ト定ム」とされた[1]。この太政官布告はイギリスの技術指導を受けて海図が製作された際に、水深単位のファゾム(fathom)の訳語に「尋」を当てた(fathom = 6feet、1尋 = 6尺)もので水深の換算式として制定されたが、政府が制定したものとして慣用的な尋にまで適用が拡大された可能性が指摘されている[1]。

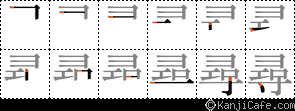

字源

- 甲骨文字には、両腕を広げて長さをはかるさまを象った「尋」の象形文字があった。この文字は後に「寸」(手に関する意味を持つ文字によく付加される)が加えられた。[6]

- 上記の文字は仮借によって「船が進む」を意味する単語(この単語は「䑣」とも書かれる)を表記するのにも使われており、そのため後に「舟」が加えられた。[7]

- その後、原字に描かれた両腕のうち下側の手が「工」の形に変化し、「舟」が「口」の形に変化した結果、楷書では「尋」の字体となった。[8]

したがって、「尋」の文字に含まれる「工」と「口」を、「左」「右」の文字に関連づけて説明されることがある[9]が、これは誤った分析である。漢代以前に書かれた文字資料を見ればわかるように、この文字は「左」「右」とは全く関係がなく、中央の「工」と「口」はそれぞれ「又」(最終的には甲骨文字の下側の手の部分に遡る)と「舟」に由来する。[10]

出典

- ^ a b c d e f g 松井 哲洋「利根川水系及び近隣水域にある船板図の解析 (2) —長さの単位「尋(ひろ)」 と板図の縮尺率について—」『千葉県立関宿城博物館研究報告』第10号、千葉県、2006年、82-97頁。

- ^ a b c d 坂井 希美子「身体尺"咫(あた)""尋(ひろ)"を扱う教材の研究 : 教科書等で取り上げられている算数的活動を通して」『教材学研究』第28巻、日本教材学会、2017年、159-166頁。

- ^ 『小爾雅』広度「四尺謂之仞。倍仞謂之尋。尋、舒両肱也。倍尋謂之常。」

- ^ 『詩経』魯頌・閟宮「是尋是尺」伝「八尺曰尋。」

- ^ 『左伝』成公十二年「争尋常、以尽其民。」

- ^ 唐蘭 『天壌閣甲骨文存考釈』 輔仁大学、1939年、42-43頁。

李孝定編述 『甲骨文字集釈』 中央研究院歴史語言研究所、1970年、1037-1038頁。

張世超、孫凌安、金国泰、馬如森 『金文形義通解』 中文出版社、1996年、705-706頁。

林志強等評注 『《文源》評注』 中国社会科学出版社、2017年、300頁。 - ^ 劉釗 「読秦簡字詞札記」 『簡帛研究』第2輯 1996年、113-114頁。

劉釗 『古文字構形学』 福建人民出版社、2006年、321-322頁。 - ^ 于淼、秦宗林 「漢代隷書対篆書的影響和改造——以漢篆疑字釈読為中心」 『出土文献』2023年第1期 86-87頁。

- ^ 白川静 『新訂 字統』 平凡社、2004年、498-499頁。

- ^ 于淼、秦宗林 「漢代隷書対篆書的影響和改造——以漢篆疑字釈読為中心」 『出土文献』2023年第1期 86-87頁。

関連項目

- ファゾム - 英語圏での同様の単位

尋

出典:『Wiktionary』 (2021/07/06 08:16 UTC 版)

発音(?)

接尾辞

- (ひろ)尺貫法の長さの単位。大人が手を広げた長さで、主に漁業の場で綱の長さや水深を測るときに用いた(目盛の付いた綱をおろして水深を測ったのである)。1尋は、江戸時代に5尺~6尺であったが、明治期に6尺(約1.8m 1間に等しい)に定められた。身体を基準とする単位としては、ヤード・ポンド法のfathomと同様の考え方である。

翻訳

熟語

尋

尋 |

「尋」の例文・使い方・用例・文例

- 彼はあなたの安否を尋ねていた

- 私は彼女に名前を尋ねた

- ガイドさんにその町の歴史について尋ねた

- 「お楽しみいただけましたか」と主催者は尋ねた

- 昔の先生の安否を尋ねたが,先生は亡くなっていた

- 彼女は私が日本に来てどのくらいになるのかと尋ねた

- その容疑者は尋問のために連行された

- 彼に市役所までの行き方を尋ねた

- 私が尋ねた人はみな太郎は会議に来ないだろうと言った

- 私は思いつくことすべてを先生に尋ねた

- 証人の尋問

- このあたりの海は水深50尋ある

- 警官は容疑者を尋問のために拘留している

- 彼のメールアドレスを尋ねた

- 彼にパーティーに来るかどうかを尋ねた

- 尋問を受けて

- 「お父さんはおうちにいますか」と彼は男の子に尋ねた

- お尋ねしてもよろしいですか

- 証人を尋問する

- 「質問してもよいですか」と生徒が尋ねると「言ってみなさい」と先生が答えた

- >> 「尋」を含む用語の索引

- 尋のページへのリンク