rope

「rope」とは・「rope」の意味

「rope」は、英語で「縄」や「ロープ」を意味する単語である。素材としては麻やシルク、ナイロンなどが用いられ、その形状は長くて細いものから太くて短いものまで様々である。また、その用途も広範で、登山や船舶、運搬作業など、人間の生活のあらゆる場面で使用されている。「rope」の発音・読み方

「rope」の発音は、IPA表記では/rəʊp/となる。カタカナ表記では「ロウプ」と読む。日本人が発音する際のカタカナ英語の読み方は「ロープ」である。この単語は発音によって意味や品詞が変わるものではない。「rope」の定義を英語で解説

「rope」は、"A long, thick line of material made from twisted threads, used for tying things together or as a support when climbing."と定義される。つまり、それは「長くて太い素材の線で、糸をねじって作られ、物を結びつけたり、登山時の支えとして使用される」という意味である。「rope」の類語

「rope」の類語としては、「cord」「line」「string」「cable」などがある。これらはすべて何らかの形で「縄」や「ロープ」を意味するが、それぞれの単語には微妙なニュアンスや用途の違いが存在する。「rope」に関連する用語・表現

「rope」に関連する用語や表現としては、「jump rope(ジャンプロープ)」「rope ladder(ロープラダー)」「rope bridge(ロープブリッジ)」などがある。これらはすべて「rope」を含む表現であり、それぞれ「縄跳び」「ロープのはしご」「ロープの橋」を意味する。「rope」の例文

1. He tied the packages together with a rope.(彼は荷物をロープで結びつけた)2. She climbed the mountain using a rope.(彼女はロープを使って山を登った)

3. The rope is made of nylon.(そのロープはナイロンでできている)

4. The dog was tied to a tree with a rope.(犬はロープで木に繋がれていた)

5. The rope snapped under the weight.(その重みでロープは切れた)

6. The boat was secured with a rope.(ボートはロープで固定されていた)

7. He skipped with a jump rope.(彼はジャンプロープで跳んだ)

8. The bridge was made of rope.(その橋はロープでできていた)

9. The rope ladder was used for the rescue.(そのロープのはしごは救助に使われた)

10. The rope was too short to reach the top.(そのロープは頂上に達するには短すぎた)

ロープ【rope】

ロープ

ロープ

ロープ

ロープ

ロープ

ロープ

ロープ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/26 01:30 UTC 版)

ロープ(英: rope)とは、索具(cordage)の一種[1]。一般には縄や綱などがロープにあたる。日本語では索と訳される[2]。

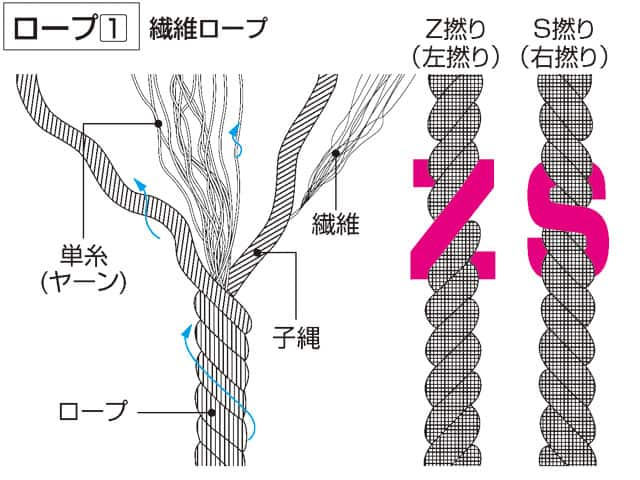

天然繊維や合成繊維をより合わせたファイバーロープ(繊維索、繊維ロープ)と、鋼線を用いたワイヤーロープ(鋼索)がある[3]。

名称

繊維をより合わせた紐、縄、綱にはそれぞれ定義や明確な区別があるわけでない[1]。一般には糸、紐、縄、綱の順に太くなる。

英語では索具(Cordage)の呼称として、ロープ(Rope)、コード(Cord)、トワイン(Twine)がある[1]。原糸を所定本数でまとめて片撚りをかけた糸をヤーン(yarn)という[1]。一般的にトワイン(Twine)は構成するヤーン(yarn)を太くすることで径を太くするものをいう[4]。一方、ロープ(Rope)やコード(Cord)の場合は構成するヤーン(yarn)の本数を増やすことで径を太くするものをいう[4]。ただし、ロープの場合は太さに応じて一定範囲でヤーンの太さも多少変化する[4]。ロープの製造工程はヤーン、ストランド、ロープの3段階に大別できる[1]。

なお、登山の用途に用いるものをザイルと呼ぶことが多いが、これはドイツ語で「綱」の意味であり、英語のロープと同義語である。

歴史

利用史

4万4千年前、インドネシア・スラウェシ島の洞窟(狩猟)壁画に、縄を持っていると見られる人が描かれている[5]。

紀元前2千年代(4千年以上前)には錨にロープが用いられていることが確認され、日本でも縄文時代には石を縄でくくりつけていた例が確認される。

紀元前1千年代(3千年前以上)になると、投げ縄の文化も彫刻にみられる。

縄の結び目による情報の記録・計数などの文化として、結縄がある。

アルキメデスがロープを用いた滑車を作ったとされ、労力軽減につながっている。

動物に縄を引かせる文化としては、犬ぞりがあり、日本では鵜飼いのように鳥類に縄をかけ、漁をする文化がある。

日本文化の中の縄

日本では、古くから道具として縄が使われた。古いものは、アジアで最も古い16000年前の縄の痕が縄文土器に遺されている。

縄を結うという行為は、材料の葛や藁、すなわち自然界の産物を治めて道具に変えるという神聖なものとして、自然界を治める行為の象徴とされた。日本では人間の力の及ばない「神(八百万の神)」を治め、その力を治める象徴として縄が用いられた。古くは『日本書紀』にもそのような記述があり、弘計天皇の項に「取結縄葛者」とある。

さらに、江戸時代には幕末まで、温故堂にて伝説の縄の発明者葛天氏が和学として、塙保己一・塙忠宝親子によって講談されていた。

大相撲の世界で横綱が誕生したときに相撲部屋の者全員で横綱の綱を結うのは、「神」とされる横綱の力を治めるためであり、日本の神社で神として祭られているものに縄が巻かれていたりするのは、そのためである。

素材による分類

ファイバーロープ

ファイバーロープ(繊維索)には天然繊維索と合成(化学)繊維索がある[2]。

天然繊維索

天然繊維でできたロープを天然繊維索という[6]。

- マニラロープ : マニラアサの繊維で作られるロープ[6]。ロープの色は黄色味のある銀色で、真珠のような光沢がある[6]。強度はヘンプロープより劣るが、軽量で水に浮かびやすく、良質のマニラロープは硬くて柔軟性に富む[6]。

- コットンロープ : 柔軟性があり吸水性が高い[2]。

- サイザルロープ : ユカタン半島やジャワ島などに生育するサイザルアサの繊維で作られたロープで、ヘンプロープやマニラロープと比較して色が白い[6]。マニラロープの生産量減少に伴い、代替品として流通量が増えた。強度はマニラロープの3分の2程度[6]。

- ヘンプロープ : 大麻(ヘンプ)で作られたロープで、白麻ロープとも呼ばれる[6]。強度は天然繊維索の中で最も高いが、水に弱いため、雨などの影響を受けない場所で使用する[6]。

- シュロ縄 : 天然繊維の中でもっとも劣化(腐敗)しにくいと言われ、造園の竹垣などによく使われる。黒または茶色に染めてあることが多い。

化学繊維索

- ナイロンロープ : 一般的には合成繊維中もっとも引張強度が高い[3]。摩擦や衝撃に強い[3]。

- ポリエステルロープ : ナイロンに次ぐクラスの強度を持ち、伸び率は高くないが、耐酸性や弾力回復性は他の合成繊維より高い[3]。水に浮かない。

- ポリエチレンロープ : 安価。水に浮く。熱や紫外線に弱い場合がある。

- ビニロンロープ : 安価。柔軟で扱いやすい。

- クレモナロープ : 「クレモナ」はクラレが生産するビニロンとポリエステルの混紡糸の商標。

- ポリプロピレンロープ(PPロープ) : 軽量で強度に優れており価格も安価[3]。紫外線にやや弱く保護のため着色されていることも多い[3]。

その他の化学繊維のロープとしてアラミド系、非晶ポリアリレート、超高分子量ポリエチレンといった素材のロープがある。

その他の繊維

- ガラス繊維 : ガラス繊維単体では耐久性に難があるので、化学繊維や合成樹脂と複合して用いられる。柔軟性は乏しいが伸びが小さく軽量、高強度、電気絶縁性に優れるので、放送局用大規模アンテナの補強や展張に多用されている。

ワイヤーロープ

- 炭素鋼 : いわゆるワイヤーロープ用として最も多く用いられている。

- ステンレス : 美観が求められる建築部材、酸や食品を扱う機械類用、接水部や原子力用など防食性・耐久性が求められるワイヤーロープに用いられている。

構造による分類

撚り索(Laid rope)

ファイバーロープ(繊維索)の場合、通常は原糸を所定本数でまとめて片撚り(より)をかけてヤーン(yarn)を作り、ヤーン数本を撚ってストランド(strand、子縄)とし、それを撚ってロープを作る[1][2]。ストランドを撚ってロープを作るのはワイヤーロープ(鋼索)でも同じである[7]。

ストランドの撚り方向とロープの撚り方向が反対のものを「普通撚り」、同じものを「ラング撚り」という[7]。

撚りの方向にはZ撚りとS撚りがある[7]。ファイバーロープ(繊維索)の場合、通常は左撚りにしたヤーン数本を右に撚ってストランド(子縄)とし、右撚りのストランドを左に撚ってロープを製造する(Z撚り)[2]。ワイヤーロープ(鋼索)も通常はZ撚りでありS撚りは吊り上げた荷が回転しないようにZ撚りとともに使用する場合のような特殊な場合にのみ用いられる[7]。なお、撚りの方向の表現は日本語と英語で反対になり、最終的に左撚り(Z撚り)になっているライトハンドレイ(right hand lay)と、右撚り(S撚り)になっているレフトハンドレイ(left hand lay)があるが、表現の違いにより間違いやすいためZ撚りやS撚りと呼ぶことが多い[2][7]。

編み索(Braided rope)

ヤーンの周囲に丸く編み合わせたものや数本のストランドをまとめて編み合わせたものを編索(Braided rope)という[2]。筒状に編み込んだ外皮(マントル)で複数のストランドを束ねて作った芯(カーン)を覆う丸編みと、S縒りストランド2本とZ縒りストランド2本を交互に編み上げた角編みに分類される。丸編みの代表的なものに「カーン・マントル構造」のロープがある[8]。

用途

登山

岩登りや沢登りでの、墜落・滑落防止のための確保、懸垂下降、荷揚げ、救助、固定(フィックス)ロープやチロリアンブリッジなどのルート作りに使われる。ロープ単体だけでなく、カラビナや下降器などの登攀具と組み合わせることで目的の機能を構築できる。

水泳

競泳でのコース作りに使われ、「コースロープ」と呼ばれている。ステンレス製のワイヤーに、消波効果を持つポリエチレン製やポリプロピレン製などのフロートを取り付け、水面に浮かせて伸ばす[9][10]。

船舶

船・船舶では古来、多種多様な用途にロープを用いてきた。現代では大荷重部に金属ワイヤーロープ、漁具のほか、弾性を要する用途や人手による取り扱いを要する用途には、ナイロンやポリエステルなどの化学繊維が多用されている。

古くは「纜」(ともづな)や「もやい綱」と呼ばれ、現代の船舶用語ではhawser(ホーサー)と呼ばれている船舶を係留する際に用いるロープは、その時代において最も強度の高い素材が採用されてきた。現代の大型船係留用途のものでは、ナイロン系素材でø120ミリメートル、引張強度300トン以上のロープが製造されている。

運送

運送時の荷物の荷造りなどに使われる。

格闘技

格闘技では、リングアウトなどを防ぐためにリングの外周をロープで囲んでいる。

プロレスにおいては、技をかけられている選手がロープを掴んだ場合、技から逃れることができるルールになっており、これを「ロープ・ブレイク」や「ロープ・エスケープ」、または単に「ロープ」と呼ぶ。ただし、特別ルールによりロープ・ブレイクが認められない場合もあり、これを「ノーロープ・ルール」と呼ぶ。ノーロープは、主にロープ自体が使われていないものや、ロープの代わりに金網や有刺鉄線などが使用されているケースが多い。UWFルールでは、ロープ・ブレイクで持ち点が1減点される。

総合格闘技ではロープ・ブレイクは認められておらず、逆に故意に掴んだ場合は反則を取られることもある。ただし、ロープ際での攻防が続く場合はブレイクになる場合がある。

ボクシングでは、相手の攻撃を受け続けてロープにもたれかかった場合にダウンを取ることがあり、これを「ロープダウン」と呼ぶ。

トレーニング

2本のロープ(綱)を持って波打たせることで体幹などの全身の筋肉を鍛えるトレーニングが存在し、これをバトルロープと呼んでいる。ダブルウェーブ、オルタネイトウェーブ、ロープ・スラムなど様々なトレーニング方法があり、短時間でのカロリー消費や基礎代謝を上げる効果がある。ロープを使用することでウエイトトレーニングよりも関節に負担がかからず、怪我のリスクも抑えられる[11]。

縛り・緊縛

|

この項目には性的な表現や記述が含まれます。

|

縄は人を縛るためにも使われる。これを緊縛という。罪人を捕まえる場合、その自由を奪う方法として縄で縛るのがよく行われた。逮捕されることを「お縄」というのは、これに起因する。古くは捕縄術が発達した。

また、日本のSMにおいて緊縛は必須プレイとなっており、亀甲縛りなどのさまざまな縛り方が考案されている[12]。

結び方

- 『アシュリーの結び方事典』

- 結び方の一覧

- 結び方の用語一覧 - ロープの末端処理、ロープ・スプライス

- ヒッチの一覧 - 棒などの物にロープを結ぶ方法(ヒッチ)の一覧。馬などのリードを結んで移動しないようにする時。樽・フックなどをロープで固定するなどに使用される。

- ベンドの一覧 - 二本のロープ同士を結ぶ方法(ベンド)の一覧。

プログラミング

プログラミングの世界では、文字列やデータ列をストリング(糸)と呼ぶ。ここから、単なる文字列よりも高機能なクラスなどをロープと呼ぶことがある。縄は糸の発展形だからという一種のジョーク。

脚注

出典

- ^ a b c d e f 向山鋭次「合繊ロープの設計と製綱機」『繊維工学』第20巻第1号、日本繊維機械学会、1967年、P39-P44、doi:10.4188/transjtmsj1965a.20.P39、2020年6月18日閲覧。

- ^ a b c d e f g “2.貨物の取扱い及び積付け”. 神戸大学大学院海事科学研究科附属国際海事研究センター. 2020年6月18日閲覧。

- ^ a b c d e f “第7章 ワイヤロープ等の概要・取扱方法・加工方法”. 林野庁. 2020年6月18日閲覧。

- ^ a b c 三浦鉄雄「漁網材料の研究:Ⅴ.マニラ麻糸の太さに関する二三の表示間の関係」『北海道大學水産學部研究彙報』第6巻第3号、北海道大学水産学部、1955年11月、212-215頁、ISSN 0018-3458、 NAID 120000971368、2020年6月19日閲覧。

- ^ 参考・朝日新聞2019年12月12日木曜付、記事・米山正寛

- ^ a b c d e f g h 小暮 2015, p. 13.

- ^ a b c d e 上村 巧. “おさらいワイヤロープ(3)”. 森林研究・整備機構. p. 212. 2020年6月18日閲覧。

- ^ 平成19年度救助技術の高度化等検討会報告書の公表

- ^ コースロープ|プール内備品|商品カテゴリ一覧|Pool&Fitness繁盛ネット

- ^ プール用品 コースロープ 通販/ショッピング 【Sportsman.jp】

- ^ “バトルロープでトレーニング! 全身を効果的に鍛えよう”. HB ハミングバーズ・ウェブ (株式会社メディアボーイ). (2021年3月16日) 2021年9月28日閲覧。

- ^ 下川(1995),p.54

参考文献

- 和田守健 『ロープの結び方』 舵社、2003年。

- 下川耿史、「変態の総合デパート『奇譚クラブ』から『SMセレクト』が産声を上げるまで」。『性メディアの50年 欲望の戦後史ここにご開帳!』(1995)。宝島社、別冊宝島240号

- 小暮幹雄『図と写真でよくわかる ひもとロープの結び方』新星出版社、2015年8月25日。 ISBN 978-4-405-07145-2。

関連項目

ロープ(MGS)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 14:59 UTC 版)

「メタルギアシリーズの装備一覧」の記事における「ロープ(MGS)」の解説

通信塔A棟から通信塔渡り廊下へとラペリングする際に使用する。ナイロン繊維が織り込まれている。使用する場所は屋上、入手場所が1階のため、取り逃がすと長い階段を戻る羽目になる。

※この「ロープ(MGS)」の解説は、「メタルギアシリーズの装備一覧」の解説の一部です。

「ロープ(MGS)」を含む「メタルギアシリーズの装備一覧」の記事については、「メタルギアシリーズの装備一覧」の概要を参照ください。

「ロープ」の例文・使い方・用例・文例

- ボートはロープで結び付けられていた

- 曲芸師は棒で慎重にバランスを取りながらぴんと張ったロープの上を進んだ

- ロープが切れた

- ロープ1巻き

- ロープをしっかり張れ

- ロープの両端に

- 彼はロープが足にからまってころんだ

- 彼はしっかりとロープをつかんだ

- そのロープに堅い結び目を作ってください

- ロープにしっかりつかまりさない

- 50フィートのロープ

- ロープの結わえていない方の端

- 彼はロープをしっかりつかんで引いた

- 彼はロープをしっかりとつかんだ

- ロープにつかまれば落ちないよ

- ロープにしっかりつかまって

- ロープをつかみなさい

- 2本のロープを結び合わせる

- 長いロープ

- ロープを輪にする

ロープと同じ種類の言葉

- ロープのページへのリンク