かい‐だん【階段】

階段(かいだん)

階段

階段

階段

階段

階段

階段

階段

階段

階段

階段

階段

階段

階段―ジゴクノオニワタシ

階段

階段

階段

階段

階段

作者古賀準二

収載図書ショートショートの広場 5

出版社講談社

刊行年月1994.3

シリーズ名講談社文庫

階段

階段

階段

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/08 09:58 UTC 版)

|

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2018年10月)

|

階段(かいだん)は、高低差のある場所への移動を行うための通路で、多数の水平な段を備えているものである。古語および雅語ではきざはし(階)という。

英語では建築物の階段はStairs、道路上の階段はStepsという。

概説

階段は高さの異なる場所を結ぶ通路であり、人間の脚で昇降可能な高さの蹴上げをもち、多数の水平な段(踏みづら)を備えている。

建物、斜面、乗り物、その他(岸壁など)に用いられる。

材質は屋外は石、コンクリート、鉄、木などがある。材質が石の場合、

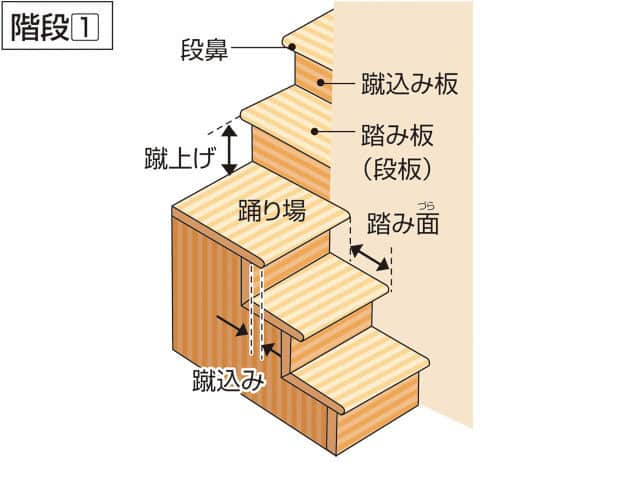

階段の各部の名称は次のとおり。

- 蹴上げ(けあげ) - 段と段の高低差[1]

- 踏み面(ふみづら) - 一つの段の正味の奥行[1]

- 幅員 - 階段の正味の内のり部分の寸法[1]

- 踊り場(おとりば) - 高い階段を設ける場合に途中に設ける広い段[1]

建築物の階段

建築物の階段は床に上下がある場合にこれらを安全に連絡するための段型の構造物である[1]。階段を設ける空間を階段室という。

建物の階段には外階段と内階段がある。外階段は建物の外壁面より外にある。内階段は外壁面より内にあるが、室内にある場合と、室外にあり廊下の延長として機能する場合とがある。

階段下は設計により、物入れ、通り抜け、広間、アルコーブなどに利用される[2]。日本では古くから階段の下に生じる空間を有効利用すべく側面を引き出しとして箪笥の役割を兼ねる箪笥階段(階段箪笥や箱階段とも)が用いられた。

階段の種類

(オデッサ、ウクライナ)

平面形状による分類

- 直進階段

- 一直線に昇降する階段[3]。距離が長い場合は滑り落ちた時に一気に下まで落ちないように途中に踊り場を設けるのが望ましい[3]。「てっぽう階段」とも呼ばれる[3]。

- かね折れ階段

- 踊り場で直角に折れ曲がる階段[4]。比較的面積を取るものの、吹き抜けなどを効果的に設置することで視線が開けて開放的になる特徴がある[4]。踊り場を低い位置に設置すると上りやすい階段に見えるようになる[5]。

- 中あき階段

- 平面で見ると「コ」の字をした階段[4]。2か所ある踊り場のそれぞれで折れ曲がりながら階段を昇降する[4]。かね折れ階段と同様に吹き抜けを効果的に設置することで視線の変化を生み出せる[4]。

- 折り返し階段

- 階段のほぼ中間部に踊り場を設け、その踊り場の部分で折り返す階段[3]。直線階段と比べ滑り落ちた時の安全性に優れる[3]。住宅では比較的多く使われる形状であるが、直線階段に比べて1.5倍程度の面積を必要とする[3]。「行ってこい階段」とも呼ばれる[3]。

- 回り階段

- 折り返し階段の踊り場部分が扇状の段板になった階段[6]。直線階段と同程度の面積で設置できるため住宅でよく使われる傾向がある[6]。ただし、直進部分と回り込み部分で踏み面の寸法が異なり(特に回り込み部分の中心部分は踏み面が狭くなる)、進行方向が途中で変わるため事故が起こりやすい欠点を持つ[6]。

- 螺旋階段

-

中心の柱を

螺旋 ()状に旋回しながら昇降する階段[6]。中心部と端部では踏み面が異なるため、昇降時には注意が必要[6]。吹き抜け空間との相性が良い[7]。

構造による分類

- 側桁階段

- 階段の両側の桁に段板と蹴上げ板を差し込む溝を設け、くさびを打ち込んで固定した階段[8]。

- 吊り階段

- 段板を天井部の構造材からワイヤーや鉄筋などで吊り下げた階段[8]。

- ささら桁階段

- じぐざぐした形状のささら桁に段板を載せた構造の階段[9]。

- 力桁階段

- 1本の大きな桁によって構造を支えた階段で、梁や段板は確実に固定しなければならない[9]。

- 片持ち階段

- 壁面から段板が独立して張り出した構造の階段で、片持ち梁の形式で階段を支えるため壁も十分な強度が必要[9]。

設計

基本的には階高を等分して蹴上寸法を算出し、蹴上げの数から1を引いたものが踏み面の数となる[2]。踏み面の数と踏み面の幅によって水平距離と階段室の広さが決まる[2]。

階段の蹴上げ1段あたりの高さ(蹴上寸法) H と、踏み面1段あたりの奥行(踏みづら寸法) D の間には、2H+D=歩幅 の関係が理想的とされる。歩幅は60cm以上とする。

なお、階段設計における蹴上と踏面との関係はさまざまであるが、平出隆は、60<D+0.135×Hの二乗<70 という式を与えている。ただし、歩幅を65cmとするならばこのように左右の数字を60と70にすればよく、蹴上がゼロすなわち平坦な道ならば見えない踏面と歩幅が一致し、急勾配の場合は歩幅が小さくなるから左右の数字を大きめにする(『図書』 2006年9月号)。

日本の場合、住宅用の階段については、安全を確保するため、踏上寸法は230mm以下、踏みづら寸法は150mm以上、内法(有効幅)750mm以上など、各部の寸法の最低基準が建築基準法に定められている。

階段の段差を斜面に見立てた場合の傾斜を勾配と呼ぶ。家庭用の階段では45度前後とされる。勾配については建築基準法に特に規定はないが、傾斜が急な場合には手摺りが設けられる。

バリアフリー

階段はその構造上、身体的障害を持っている人々に対して使用が不便であったり、危険を伴ったりすることがある。それらに対応するため、階段のバリアフリー化の例が見られる。 踊り場部に段差を設けないなどの決まりがある(以下は日本国内におけるもの)。

- 手摺り

- 階段の脇におおむね水平部は高さ1,100mm以上、段部は高さ850mm以上で、腰の高さに設置される補助手摺(子手摺)などもある。

- 脚力の弱い高齢者を始め、足元が滑りやすいときなどに手摺りは使われ、体を支える補助の役割を持つ。

- スロープ

- 階段に近接する場所に、十分長いスロープが設けられることがある。

- 駐輪場へ自転車を移動させる場合、階段両脇にスロープを付けた階段も見られる。

- 階段昇降機

- 階段は車椅子で使用することは不可能である。そのため、車椅子に乗ったまま、あるいは座席に座った状態で階段の昇降をするための昇降機が設けられることがある。十分に広い階段において、踏み板にレールが設けられており、椅子または昇降台がレールに取り付けられている。

- 視覚障害者への対応

- 視覚障害者が階段を安全に利用できるようにするため、公共施設などの階段では、階段の入り口と出口の位置が点字ブロックで示されていたり、踏み台に黒字に赤色と黄色の線が描かれたテープが取り付けられていたりする。また、誘導チャイムが設置されている所もある。長崎県長崎市周辺では、学校や自治会のボランティアによって踏み面の端にペンキなどで白線が引かれているが、これは視覚的に見やすくすることによって事故を防ぐ目的で行なわれており、主に高齢者を対象としている。

階段を用いた設備

階段の特別なものとしてはエスカレーターと梯子を含むことがある。また、河川の護岸用など、人が常時往来することのない場所に階段状の建造物が設けられることがある。後列ほど机・椅子が高くなっており、演壇が見やすくなっているような構造の教室は階段教室と呼ばれる。

- 階段に類する昇降設備

特筆すべき階段

記録

- 世界最長の階段

- ギネスブックに掲載されている世界最長の階段は、スイスはシュピーツの近郊にあるニーゼン鉄道のケーブルカー(英語名:Niesenbahn funicular railway)の線路に付属する石段 (de:Niesenbahn#Längste Treppe der Welt)であり、11,674段、1,669mの長さを持つ。

- 日本最長の階段

- 熊本県下益城郡美里町の釈迦院にある御坂遊歩道(みさかゆうほどう、釈迦院御坂遊歩道)は3,333段あり、日本最長の階段(石段)である。この石段が1988年(昭和63年)に完成するまでは、山形県の羽黒山にある2,446段が最長であった。

著名な階段

- スペイン階段

- オードリー・ヘプバーン主演の映画『ローマの休日』(1953年)でも登場し、「スペイン階段」「スペイン広場の大階段」の名で知られる、イタリアはローマの、トリニタ・デイ・モンティ教会の石段。

- ポチョムキンの階段

- ウクライナのオデッサにある巨大な階段。エイゼンシュテインの映画『戦艦ポチョムキン』(1925年)で兵士による民衆の虐殺の舞台として象徴的に使用されたことで知られる。

- 階段国道

- 青森県を通る国道339号の竜飛崎付近には362段の階段が国道として認定された区間があり、車両は通行ができない。

- 宝塚歌劇団大階段(おおかいだん)

- 1927年9月の日本最初のレビュー『モン・パリ』で、このときは16段の大階段が導入されたのがはじまりで、現在は舞台全体を使った26段、一段の幅24cmの舞台装置として用いられる。宝塚大劇場・東京宝塚劇場に同じ寸法のものが取りつけられていて、宝塚歌劇団の代名詞ともいえる。博多座劇場公演でも規模はやや小さいが階段を用意する。全国ツアーでも数段程度の階段を必ず用いる。改築・新築を経て、今日では文字・柄を電飾表示することもできる。公演の最後(フィナーレ)は出演者が大階段を降りながらパレードを行うのが通例で、ショーのプロローグなどでセットの一部として用いるケースもある。

階段での事故

階段で転ぶと大変危険である。狭い面がそれぞれ直角に折れ曲がった構造は手や膝で支えるには難しく、落下を止めるのが困難である。それ以外の部分から落ちた場合には、角張った部分があるため、当たる面積が狭くなり、必然的に荷重が大きくなり、けがを引き起こしやすい。頭部や頸などが当たった場合、命の危険すらあり、たとえば1989年には、日本国内で593人が階段からの転落により死亡している[10]。転落し死亡した人物としてはフマーユーン、ナッサウ=ヴァイルブルク侯フリードリヒ・ヴィルヘルム、岩佐寿弥、H・R・ギーガーなどがあげられる。

前述のとおり、一度転ぶと自力で止めることはほぼ不可能であるため、長大かつ直線的な階段になればなるほど落下すれば命の危険が増すこととなる。このため、落下を途中で食い止めやすくする目的で概ね十段~二十段に一カ所は踊り場を設けるのが通常である。

学校施設では階段で遊んだりふざけたりしないことが再三注意されるし、サスペンス作品では事故死の定番となっている。映画『蒲田行進曲』では命がけの演技として「階段落ち」が描かれている。

ギャラリー

階段と文化

- 永井荷風が小説の中で男女の出会いの場面に用いた。

- 『学校の階段』 - 階段を走り回る『階段部』の活動を描いたライトノベル作品。

- 『上昇と下降』 - 画家マウリッツ・エッシャーが描いたトリックアート作品(1960年)。終わりの無い階段。

- 無用階段 - 超芸術トマソンにおける用語の一つ。階段の先に何もなく、ただ上って下りることしかできない階段。

- 宝塚歌劇の大階段 - 舞台全体を使って設置された26段の階段。

- JR京都駅ビル大階段駆け上がり大会 - 京都駅にある大階段を用いた競走イベント。

脚注

出典

- ^ a b c d e 十代田三郎ほか『建築構法一般』産業図書、1964年、282頁。

- ^ a b c 十代田三郎ほか『建築構法一般』産業図書、1964年、287頁。

- ^ a b c d e f g 中山繁信・長沖充 2010, p. 26.

- ^ a b c d e 中山繁信・長沖充 2010, p. 28.

- ^ 中山繁信・長沖充 2010, p. 34.

- ^ a b c d e 中山繁信・長沖充 2010, p. 27.

- ^ 中山繁信・長沖充 2010, p. 35.

- ^ a b 中山繁信・長沖充 2010, p. 48.

- ^ a b c 中山繁信・長沖充 2010, p. 49.

- ^ 永田久雄「日本における階段からの転落死亡事故の様相」(PDF)『日本建築学会計画系論文報告集』第431巻、1992年1月、39-46頁、doi:10.3130/aijax.431.0_39。

参考文献

- 中山繁信・長沖充『階段がわかる本』(第1版)彰国社、2010年6月10日。ISBN 978-4-395-00908-4。

関連項目

外部リンク

階段

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/18 17:57 UTC 版)

ジャンプができない場合でも、階段状の障害物を一段ずつ昇ることで高所に至ることができる。

※この「階段」の解説は、「Hover!」の解説の一部です。

「階段」を含む「Hover!」の記事については、「Hover!」の概要を参照ください。

階段

出典:『Wiktionary』 (2021/08/28 14:23 UTC 版)

名詞

- 高さの異なる所へ行き来するための段々の通路。

- (トランプゲーム) 大富豪/大貧民において、3枚以上の同一スート・連続ランクのカードを出すことを認める追加ルール。このルールによって、カードが出された際は、次の番の競技者も階段の規則に従ってカードを出さなければならない。

発音(?)

類義語

関連語

複合語

翻訳

- アイスランド語: stigi (is) 男性

- アイルランド語: staighre (ga) 女性

- アゼルバイジャン語: pilləkan (az)

- アフリカーンス語: trap (af)

- アラビア語: سَلَالِم (ar)

- アルーマニア語: scarã (rup) 女性

- アルバニア語: shkallë (sq) 女性

- アルメニア語: աստիճաններ (hy), (東アルメニア語)սանդուղք (hy) (sandułkʿ/sanduġk'), (西アルメニア語) սանդուխ (hy) (sandux)

- アレマン語: Schtäge (gsw) 女性

- イタリア語: scala (it) 女性

- イディッシュ語: טרעפּל (yi)

- イド語: eskalero (io)

- インドネシア語: tangga (id)

- ウェールズ語: grisiau (cy) 女性

- ウクライナ語: схо́ди (uk)

- ウズベク語: narvon (uz), zinapoya (uz)

- ウルドゥー語: سیڑھی (ur) (sīṛhī) 女性

- 英語: stairs (en), steps (en), staircase (en), stairway (en)

- エストニア語: trepp (et)

- エスペラント: ŝtuparo (eo)

- オランダ語: trap (nl)

- カザフ語: саты (kk)

- カタルーニャ語: escala (ca) 女性

- ガリシア語: escaleira (gl) 女性, escada (gl) 女性

- ギリシア語: σκάλα (el) 女性

- キルギス語: саты (ky)

- クメール語: កាំជណ្ដើរ (km) (kam cʊəndaə), ជណ្ដើរ (km) (cʊəndaə)

- グルジア語: კიბეები (ka), საფეხურები (ka)

- クロアチア語:

- スウェーデン語: trappa (sv)

- スペイン語: escalera (es) 女性

- スロヴァキア語: schody (sk), schodisko (sk) 中性

- スロヴェニア語: stopnišče (sl) 中性

- タイ語: บันได (th) (bandai)

- タガログ語: baitang (tl)

- タジク語: зинапоя (tg), нардбон (tg)

- タタール語: баскыч (tt)

- チェコ語: schodiště (cs) 中性, schody (cs)

- 中国語:

- 朝鮮語: 계단 (ko) (階段 (ko))

- デンマーク語: trappe (da)

- ドイツ語: Treppe (de) 女性

- トルクメン語: merdiwan (tk)

- トルコ語: basamak (tr), merdiven (tr)

- ノヴィアル: eskalere (nov)

- ノルウェー語: trapp (no) 男性

- ハイチ語: eskalye (ht)

- ハンガリー語: lépcső (hu)

- ビルマ語: လှေကား (my)

- ヒンディー語: सीढ़ी (hi) 女性, सोपान (hi) 男性

- フィンランド語: portaat (fi)

- フランス語: escalier (fr) 男性

- フリウリ語: scjale (fur) 女性, sčhale (fur) 女性

- ブルガリア語: стъ̀лба (bg) 女性

- ベトナム語: cầu thang (vi)

- ヘブライ語: גֶרֶם מַדרֵגוֹת (he) (gerem madregot) 男性

- ベラルーシ語: ле́свіца (be) 女性, схо́ды (be), усхо́ды (be) / ўсходы (be) (ŭsxódy)

- ペルシア語: پلکان (fa) (pellekân)

- ベンガル語: সোপান (bn) (sopan)

- ポーランド語: schody (pl)

- ポルトガル語: escada (pt)

- マケドニア語: ска́ли (mk)

- マルタ語: tat-turġien (mt)

- マレー語: tangga (ms)

- モンゴル語: шат (mn)

- ラーオ語: ບັນໄດ (lo)

- ラトヴィア語: kāpnes (lv) 男性

- リトアニア語: laiptinė (lt) 女性

- ルーマニア語: scară (ro)

- ロシア語: ле́стница (ru) 女性, ступе́ньки (ru)

- ロジバン: serti (jbo)

「階段」の例文・使い方・用例・文例

- 出世の階段を上る

- らせん階段

- 私は階段を下りた

- ひと続きの階段

- 彼に続いて階段を上がった

- 階段の所に彼女の静かな足音を聞いた

- 階段を降りる

- 階段がギーギーと音を立てた

- その男の子は階段のいちばん上に座っていた

- 出世の階段を登る

- エレベーターに乗るより,どちらかというと階段を使いたいと思います

- ケイトは滑りやすい階段でバランスをくずした

- 彼は階段のほうへ進んだ

- 電話はすぐ近くに,階段を下りたところにあります

- 階段を昇ったあと彼は息を切らしていた

- 階段を駆け上る

- だれかが階段を上がって来ているようだ

- 階段

- 階段を昇り降りする

階段と同じ種類の言葉

- >> 「階段」を含む用語の索引

- 階段のページへのリンク