鴨居

鴨居(かもい)とは、和室の仕切りとなる障子や襖(ふすま)といった建具の設置のために取り付けられる、引き戸上部の横木(よこぎ)のこと。鴨居の対となる引き戸下部の横木は敷居(しきい)。

鴨居とその対になる敷居には、障子や襖、引き戸をはめてスライドさせるための溝がある。また、取り付けやすさを考え、通常は鴨居の溝のほうが敷居の溝より深く彫られる。

一般的に鴨居には溝があるが、障子などを取り付けない部分の溝がない鴨居は無目(むめ)鴨居と呼ばれる。また、天井と鴨居の間の欄間(らんま)を取り付ける部分の薄い鴨居は、薄(うす)鴨居と呼ばれる。このほか、鴨居には一般的な鴨居より大きな断面の指(さし)鴨居(差鴨居)、飾りとして壁に取り付けられる付け鴨居(割鴨居)がある。

鴨居という語の由来には諸説あるが、もともと下部の敷居に対して上居(かみい)と呼ばれていたものが変化したという説が有力である。鴨居の「鴨」は水辺に住む鳥であることから、家を火事から守ってくれることを願い、この字が当てられたという見解がある。

〒239-0813 神奈川県横須賀市鴨居

鴨居

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/01/19 09:29 UTC 版)

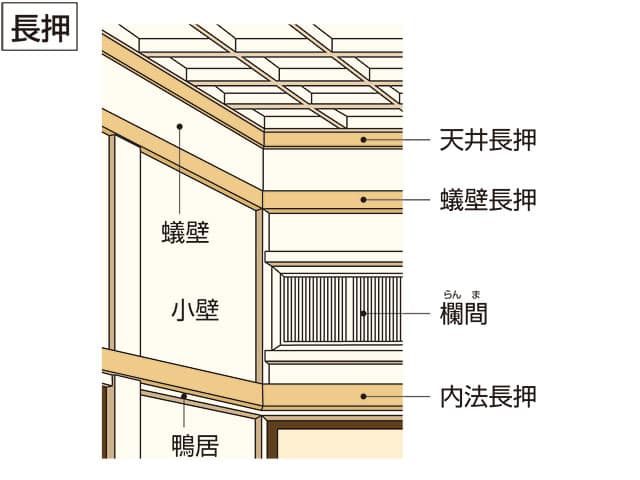

鴨居(かもい)は、柱間の上下に水平に取り付けて襖や障子などの建具をはめ込む枠のうち上部にあたる部材[1]。枠の下部にあたる敷居とは対になっており、通常、建具を滑らせて開閉できる構造になっている[1][2]。敷居、鴨居、長押を総称して内法物(うちのりもの)という[1]。

一般的には溝を掘った横木である[2]。ただし筋溝のない無目鴨居もあり、開き戸や開き障子を用いる箇所に施される[3]。

なお鉄道車両においては、客用扉上部のスペースのことを指すことがある。

構造

鴨居を取り付ける場合には以下のような方法がある。

- 一端を目違いほぞ入れとし、他端を隠し釘打ちにする方法[4]。

- 両方の柱に大入れ彫りを施し、遣り返し(一方のほぞ穴を深くして部材を差し込んだ後、反対側のほぞ穴に寄せ戻して固定する方法)に入れて繰り出しほぞで固定する方法[4]

木材は乾燥するに従い、樹皮に近い木表側へ凹に反るため、経年変化で"たわみ"が生じ、建て付けが悪くなるのを防ぐために木表を下向きにして用いる必要がある。

種類

敷居には無目鴨居(下端に筋溝のない鴨居)、薄鴨居(欄間などの上部に用いる薄い鴨居)、差鴨居(梁の下端などに用いる厚鴨居)、一筋鴨居(筋溝が一条で引戸などをはめ込む箇所の鴨居)などの種類がある[3]。

- 無目鴨居

- 溝をつけない鴨居。

- 薄鴨居

- 欄間を差し込むための鴨居。

- 差鴨居

- 足固めも兼ねる鴨居。

- 付け鴨居

- 割鴨居ともいう。開口部のない壁面に取り付ける。

出典

参考文献

関連項目

鴨居

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/26 20:35 UTC 版)

「バンク」「イン」に登場する大学生。陣内が路上でギターを演奏しているときにたまたま出会った。

※この「鴨居」の解説は、「チルドレン」の解説の一部です。

「鴨居」を含む「チルドレン」の記事については、「チルドレン」の概要を参照ください。

「鴨居」の例文・使い方・用例・文例

鴨居と同じ種類の言葉

- >> 「鴨居」を含む用語の索引

- 鴨居のページへのリンク