き‐ちょう〔‐チヤウ〕【×几帳】

几帳

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/24 03:28 UTC 版)

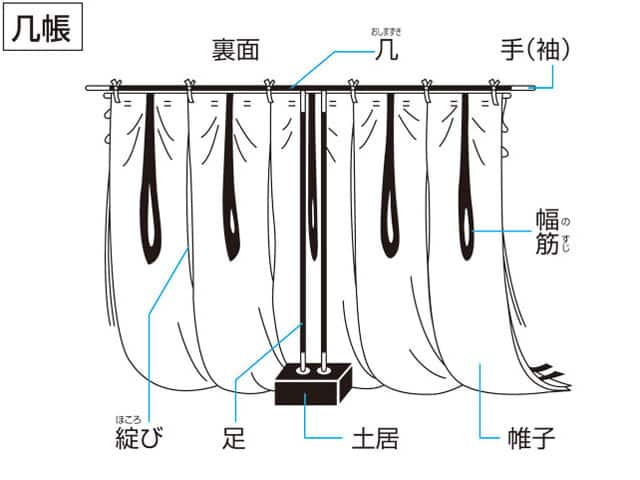

几帳(きちょう)は、平安時代以降公家の邸宅に使われた、二本のT字型の柱に薄絹を下げた間仕切りの一種。

簾の内側に立てて二重の障壁とするほか、可動式の間仕切り・目隠しとして大きな部屋の仕切りに使ったり、参拝の折など高貴の婦人の身を衆目から隠す障壁、荷物などを見苦しくないよう隠しておく目隠しなどとしてわりに広い用途に用いられた。 変わった用途としては、女房が街道を歩くときに傍仕えの女の童二人に小型の几帳を持たせて顔を隠す「差几帳(さしきちょう)」がある。

几帳の有職

几帳に用いる薄絹を「帷(かたびら)」、T字の上の部分に当たる横木を「手」、T字の縦棒に当たる柱を「足」、根元の台を「土居(つちい)」と呼ぶ。

几帳の丈は土居の高さも含めて測り、以下の三種類がある。

- 簾の内側に立てる高さ四尺幅八尺・帷が長さ六尺幅五幅(薄絹五枚使用)の大型タイプ(四尺の几帳)

- 室内用の高さ三尺幅六尺・帷が長さ五尺幅四幅(薄絹四枚使用)の中型タイプ(三尺の几帳)

- 皇族女子などが帳台の中に使う高さ二尺幅一尺五寸の小型タイプ(枕几帳)。枕几帳は横木を紫檀で表地を二陪織物で作る豪勢なものである。

帷には普通は紐や表裏ともに平絹を使うが表地にのみ綾を使ったこともある、上部を筒型に縫って横木を通し縫った上刺しの紐の余りは蜷結びにして長々と垂らし、絹布一枚ごとに紐で吊るして中央に「野筋(のすじ)」という紅(後には黒と紅の分割)の飾り紐を垂らす。

関連項目

几帳

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/12 00:57 UTC 版)

几帳(きちょう)とは布のカーテンである。帷(とばり)を何枚か横に縫い合わせる。ここでいう帷は絹の布であり、当然人手の機織であるので幅は着物の反物を想像すると判りやすい。決まっているので『類聚雑要抄』にも布の長さは書いてあるが、布幅の記載は無い。 上から下まで全て縫うのではなく、中間は縫わずに布を押し開けばその隙間から向こう側が見えるようになっている。例えば『年中行事絵巻』巻3「闘鶏」では主人家族の男は寝殿東三間の御簾を巻き上げてあげて見物し、西の二間には御簾を下ろし、その内側に几帳が建てられている。そこを良く見ると主人の家族なのか女房達なのか、4人の女性が几帳の中程を開いて闘鶏を見物している。 画像05が几帳で、持ち運び可能な台付きの低いカーテンである。その構造は土居(つちい)という四角い木の台に2本の丸柱を立て、横木を渡す。それが几帳の几である。それに帳、つまり帷を紐で吊す。夏は生絹 (すずし) 、冬は練絹を用いた。 御簾の内側に立てるのは四尺几帳で、四尺とは土居(つちい)からの高さである。6尺の帷5幅を綴じあわす。表は朽木形文が多いがそれのみではない。裏と紐は平絹である。三尺几帳は帷4幅、主人の御座の傍らなどに用いる。座っていれば高三尺で十分隠れる。松崎天神縁起には、こちらの画像のように、右上に奥方が寝そべって和歌を書いているシーンが描かれているが、その手前にあるのが三尺几帳である。侍女達はその几帳のこちら側に居る。(几帳も参照。)

※この「几帳」の解説は、「障子」の解説の一部です。

「几帳」を含む「障子」の記事については、「障子」の概要を参照ください。

「几帳」の例文・使い方・用例・文例

- 新しい秘書には、きわめて几帳面な人を雇ってください。

- 私はあなたの几帳面な仕事ぶりに感謝します。

- 彼は几帳面で綺麗好きで神経質です。

- 彼は几帳面な性格です。

- 多くの日本人は外国人に比べて几帳面な性格です。

- 多くの日本人は几帳面な性格です。

- 彼は几帳面な男だな。

- 彼は彼の几帳面さを自慢した。

- お金の事では彼女は几帳面です。

- 彼は几帳面だが, 裏を返せば融通が利かないということだ.

- 祖父は 85 歳になるが, 几帳面な性格で, 毎朝必ず同じ時刻に起床する.

- 彼はばかばかしいほど几帳面だ

- ばかばかしいほど几帳面だ

- 彼は勘定を几帳面にしないと承知しない

- 几帳面な態度で

- 几帳面に

- 几帳面で気難しい

- 几帳面な人

- ひどく几帳面なさま

几帳と同じ種類の言葉

- >> 「几帳」を含む用語の索引

- 几帳のページへのリンク