き‐ちょう〔‐チヤウ〕【×几帳】

読み方:きちょう

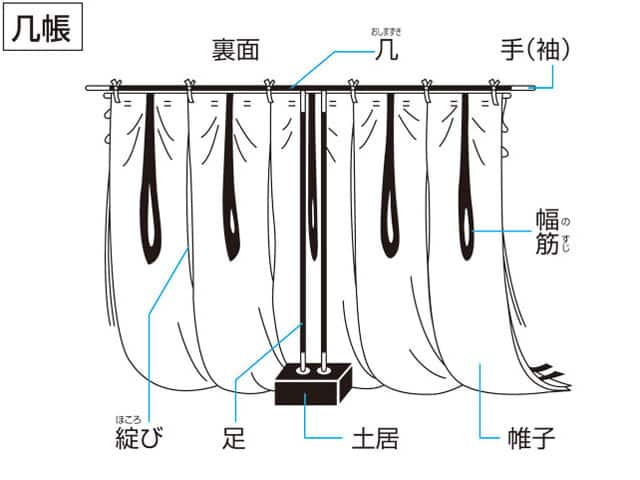

寝殿造りの室内調度で、間仕切りや目隠しに使う屏障具(へいしょうぐ)の一。土居(つちい)という台の上に2本の柱を立てて横木をわたし、それに夏は生絹(すずし)、冬は練絹(ねりぎぬ)などの帷子(かたびら)をかけたもの。高さは5尺と4尺とがある。

き‐ちょう〔‐テウ〕【基調】

き‐ちょう〔‐チヤウ〕【帰庁】

き‐ちょう〔‐テウ〕【帰朝】

きちょう〔キテウ〕【帰潮】

き‐ちょう〔‐テウ〕【帰潮】

き‐ちょう〔‐チヤウ〕【機長】

き‐ちょう〔‐チヤウ〕【記帳】

き‐ちょう【貴重】

き‐ちょう〔‐テフ〕【黄×蝶】

黄蝶

黄蝶

黄鳥

キチョウ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/08 10:36 UTC 版)

| キチョウ | ||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

市街地で菊を吸蜜するキチョウ

|

||||||||||||||||||||||||

| 分類 | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| 学名 | ||||||||||||||||||||||||

| Eurema hecabe (Linnaeus, 1758) |

||||||||||||||||||||||||

| 英名 | ||||||||||||||||||||||||

| Common Grass Yellow | ||||||||||||||||||||||||

| 亜種 | ||||||||||||||||||||||||

|

キチョウ(黄蝶、Eurema hecabe)は、シロチョウ科キチョウ属に分類されるチョウの一種。日本では草原や畑、道端や市街地などでごく普通に観察できる。

従来「キチョウ」とされていた種は、キチョウ(ミナミキチョウ、奄美群島以南の南西諸島に分布)とキタキチョウ(Eurema mandarina、本州の岩手、秋田県以南[1]~南西諸島に分布)の2種に分けられることになったが、外見による識別は困難[2]。

形態・生態

前翅長は20-27 mmで、近縁のモンキチョウよりもやや小さい。翅は黄色で、雄の方が濃い色をしている。前翅、後翅とも外縁は黒色に縁どられ、裏面に褐色の斑点がある。夏型と秋型があり、前者は外縁の黒帯の幅が広いが、後者は黒色の縁が先端に少し残るか、もしくはない。成虫は年に5、6回発生し、越冬も行う。早春には活発に飛び回る姿が見られる。

卵は幼虫の食草の若葉や新芽に1個ずつ丁寧に産み付けられる。大きさは1 mmほどで乳白色。孵化直前には黄がかったクリーム色に変色する。形はシロチョウ科に共通する紡錘形で、縦に細かい条線が走る。

幼虫の食草はネムノキ、ハギ類(メドハギなど)のマメ科の植物[3]。

-

翅表

-

吸蜜する成虫

分布

アフリカ中部以南、インドから東南アジア、そしてオーストラリアと世界的にも広く分布し、地域によって多様な亜種がある。日本においては、本州(岩手、秋田県以南)、四国、九州、南西諸島に分布する。

近縁種

- ツマグロキチョウ Eurema laeta

- インドから東南アジア、南はオーストラリアまで広く分布する。日本産の亜種 E. laeta betheseba は、東北(宮城県)以南の本州、四国、九州に分布するが近年その数を激減させており、環境省のレッドデータブックで危急種の絶滅危惧II類 (VU)に指定されている[4]。

- タイワンキチョウ Eurema blanda

- 東南アジアに広く分布。日本と台湾に生息するものは亜種 E. blanda arsakia で、日本においては八重山諸島にのみ分布する。

- ホシボシキチョウ Eurema brigitta

- 東南アジア、オーストラリアなどに分布。日本でも迷蝶として記録されることがあり、対馬などでは繁殖する場合もある。

- ウスイロキチョウ Eurema andersonii

- 東南アジア原産種。

- エサキキチョウ Eurema alitha zita

- 東南アジア原産種。別名、アリタキチョウ。

脚注

- ^ “キチョウ”. konrac2.sakura.ne.jp. 2024年12月1日閲覧。

- ^ 福田晴夫ほか『昆虫の図鑑 採集と標本の作り方 - 野山の宝石たち』南方新社、2005年、22頁。ISBN 4-86124-057-3。

- ^ 猪又敏男編・解説、松本克臣写真『蝶』山と溪谷社〈新装版山溪フィールドブックス〉、2006年(原著1996年)、126-127頁。 ISBN 4-635-06062-4。

- ^ “植物絶滅危惧種情報検索(ツマグロキチョウ)”. 生物多様性情報システム (2007年8月3日). 2011年11月3日閲覧。

参考文献

- 加藤義臣、矢田脩「西南日本および台湾におけるキチョウ2型の地理的分布とその分類学的位置」『蝶と蛾』第56巻第3号、日本鱗翅学会、2005年、171-183頁、 ISSN 0024-0974、 NAID 10016594621。

- 日本チョウ類保全協会編『フィールドガイド日本のチョウ = Field Guide to the Butterflies of Japan : 日本産全種がフィールド写真で検索可能』誠文堂新光社、2012年、72-75頁。 ISBN 978-4-416-71203-0。

関連項目

外部リンク

固有名詞の分類

- キチョウのページへのリンク