しょう‐じ〔シヤウ‐〕【障子】

読み方:しょうじ

1 室内の仕切りや外気を防ぐのに用いる建具の総称。明かり障子・ついたて・ふすまなど。近年は、格子に組んだ木の枠に白紙を張った明かり障子をいう。そうじ。《季 冬》「あさがほの枯蔓うつる—かな/万太郎」

2 鼻中隔(びちゅうかく)の俗称。鼻の二つの穴の間の仕切り。

そう‐じ〔サウ‐〕【▽障子】

障子

| 姓 | 読み方 |

|---|---|

| 障子 | しょうじ |

| 障子 | りなれす |

障子

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/11/19 06:17 UTC 版)

障子(しょうじ)は、現在の和風建築では明かりを通すように木枠に紙、主に和紙を貼っているパネル状の建具を指し、建具としての機能上は一般に引き戸の形式となっている。元々はさえぎる道具の意味で[1]、現在のドア、戸、カーテン、ブラインド、衝立、屏風、襖までも含む。

概要

現在、障子というと画像01のように桟に和紙が貼られ、緩やかな光の差し込むものを云う。 しかし元々は、さえぎるもの、ふさぐものの意味で[1][2]、建具一般を指した[注 1]。 障子の「障」にはさえぎるという意味、「子」とは小さな道具という意味がある。 つまり障子とは文字の通りさえぎる道具のことである。

大陸伝来の障子も屏風も、寝殿の外壁に用いられた国産の蔀[3]も含めて、元々の言葉の意味は同じで、視線、風、光、寒さなどをさえぎるものである。 例えば衝立は日本では障子と呼ぶが、中国では屏風である[4]。 それが時代とともにそれぞれの言葉で呼ばれるものが変化していった。

奈良時代の障子については正倉院御物などに僅かに残るものの[5]、その当時の上層住宅の内部についてはほとんど史料が残っていない。 平安時代後半、寝殿造の初期の時代においては、建物の内部に壁や間仕切りは少なく、柱だけの空間を帷(かたびら)類、つまりカーテンや、御簾(みす)と呼ばれる簾(すだれ)を用いて区切り、生活の場を作った[6]。御簾は今ならブラインドだが、それも含めてカーテン状の障子としておく。

その後の建具の発達により、次第に現在の襖やショウジ[注 2]に近いもので仕切られるようになる[7]。カーテン状の障子に対してパネル状の障子の発達である。 現在のショウジの原型は12世紀に平清盛の六波羅泉殿の指図[8]に現れる明障子(アカリシヤウシ)との記載が初見であるが、それが現在の障子に近いものであるのかどうかは不明である。 ただ、鎌倉時代の絵巻には蔀や舞良戸の内側に現在のショウジに近いものが建てられた姿が多く描かれるようになる。

しかし15〜16世紀頃までは製材や工具の制約が大きく、現在のショウジや襖に相当するものも相当に骨太であり、特に引戸を嵌め込む敷居や鴨居の溝、樋の加工は大変で、そのため様々な試行錯誤が繰り返されてきた。 現在の襖やショウジのようになるのは江戸時代以降である[9]。

カーテン状の障子

御簾

画像04は法隆寺・聖霊院の御簾(みす)である。簾(すだれ)の敬称で特に上等のものを指す[10]。 外から中は見えないが、暗い中からは外が見える(内側からの画像)。 平安時代から鎌倉時代には、女性と貴人は直に姿を見せることは少なく、貴人のいる場所を簾中と呼んだりもする。 建物の外周では夜は蔀を閉じているが、日中は蔀の上部は通常外側に開くので御簾はその内側に掛ける。 更に内側に四尺几帳を置く。 中世には日常は明障子に置き換えられるが、仏事や儀式など正式な室礼には御簾が懸けられた。

几帳

几帳(きちょう)とは布のカーテンである。帷(とばり)を何枚か横に縫い合わせる。 ここでいう帷は絹の布であり、当然人手の機織であるので幅は着物の反物を想像すると判りやすい。 決まっているので『類聚雑要抄』にも布の長さは書いてあるが、布幅の記載は無い[11]。

上から下まで全て縫うのではなく、中間は縫わずに布を押し開けばその隙間から向こう側が見えるようになっている。例えば『年中行事絵巻』巻3「闘鶏」では主人家族の男は寝殿東三間の御簾を巻き上げてあげて見物し、西の二間には御簾を下ろし、その内側に几帳が建てられている。 そこを良く見ると主人の家族なのか女房達なのか、4人の女性が几帳の中程を開いて闘鶏を見物している[12]。

画像05が几帳で、持ち運び可能な台付きの低いカーテンである。 その構造は土居(つちい)という四角い木の台に2本の丸柱を立て、横木を渡す。それが几帳の几である。 それに帳、つまり帷を紐で吊す。 夏は生絹 (すずし) 、冬は練絹を用いた[注 3]。

御簾の内側に立てるのは四尺几帳で、四尺とは土居(つちい)からの高さである。 6尺の帷5幅を綴じあわす。 表は朽木形文が多いがそれのみではない。 裏と紐は平絹である[13]。 三尺几帳は帷4幅、主人の御座の傍らなどに用いる。座っていれば高三尺で十分隠れる。松崎天神縁起には、 こちらの画像のように、右上に奥方が寝そべって和歌を書いているシーンが描かれているが、その手前にあるのが三尺几帳である。 侍女達はその几帳のこちら側に居る。 (几帳も参照。)

壁代

壁代(かべしろ)は几帳から台と柱を取って、内法長押(うちのりなげし)に取り付けたようなカーテンである。約3mの柱間を覆うのだから横幅も丈も几帳に使うものよりかなり大きい。 壁代は綾絹製で併仕立。表は几帳と同じく朽木形文などの模様で裏は白地である[14]。

『類聚雑要抄』巻第四には「壁代此定ニテ、七幅長九尺八寸也」とある[15][注 4]。 壁代は通常取り付ける高さより約2尺長い。 余った部分はちょうど几帳の裾のように外側に出す。 通常御簾の内側は四尺几帳だが、冬場は寒気を避けるために御簾の内側に壁代を掛け、その内側にまた几帳を立てた[16]。

御簾を巻き上げるときは壁代も巻き上げるのを常とし、そのときは木端(こはし)という薄い板を芯にいれて共に巻き上げ野筋で結ぶ[17]。野筋とは帷に垂れ下がっている絹の紐である。 几帳にも付いている。 画像06の中段に御簾の裏側に巻き上げられた壁代が描かれている。

壁代の一種に引帷(ひきもの)というものもあり、室内を仕切るのに用いる[4]。

軟障と幔

画像07は『年中行事絵巻』巻五「内宴」に描かれる綾綺殿(りょうきでん)とその前庭の場面で、ここに軟障と幔の両方が描かれている[18]。

左が軟障(ぜじょう)で、今ならカーテンの一種である。 壁代や几帳は中程を押し開けば外が覗けるようになっているが、軟障は完全に縫い合わせて視界を遮り、覗けないようになっている。 室内で使い、高級品は大和絵が描かれたりする[19]。

右が屋外で使うのが幔(まん)で、絵はなく太い鮮やかな縦縞である。 現在の幔幕と同じである。 寝殿造での儀式のとき、南庭の両サイドに張り、儀式の場と裏方を仕切ったりしている姿が『年中行事絵巻』の巻十などにある[20]。

パネル状の障子

御簾、几帳、壁代なども障子なのだが、建具が多く記録に表れる寝殿造の時代以降にはそれぞれ御簾、几帳、壁代と呼ばれて障子と呼ばれることは少ない。その時代以降は、障子は木の骨組みに布や紙を貼った室内用の間仕切りパネル[21]である。木枠付きの板の場合もある。

屏風と衝立

パネル1枚に土居を付けて自立させたものが衝立、パネルに接扇(せつせん)という革紐で結んで複数枚繋げたのが屏風で[22]、屏風も衝立も古くは障子である。 衝立は日本では障子と呼ぶが、中国では独扇屏風、近代中国語では軽便屏風である[4]。 屏風は中国由来で中国語で屏風、平安時代から屏風と呼ばれ、障子と呼ばれることは少ないが、衝立は日本では常に障子と云われた。 例えば内裏清涼殿にある年中行事障子や 昆明池障子、荒海障子はパネルに足の付いた衝立である[23]。

衝立障子の歴史は古く、奈良時代・天平宝字5年(761年)の「法隆寺縁起井資財帳」には、橘夫人の奉納したものの中に障子があるが、これも衝立のようである[2]。 この橘夫人の奉納した障子は高さ7尺(2.1m)、幅3.5尺(約1m)で[2]、現在の畳より大きく、現在の住宅の鴨居よりも高い。 当時の衝立は現在の衝立のイメージには収まらない。

画像08は『伴大納言絵巻』に描かれた内裏・清涼殿の東広庇北側[23]の昆明池障子である。絵巻なので広庇の幅は短く描かれているが、高さ6尺、横9尺(約2.7m)と云い、広庇の柱間を完全に塞いでいる。 形は衝立でも用途はほとんど紫宸殿の押障子・賢聖障子と変わらない。 寝殿造で侍廊の前を覆った立蔀(参考:松崎天神縁起の絵)も地面に置く衝立である。

『類聚雑要抄』にある室礼

画像09は12世紀前半の『類聚雑要抄』巻第二[24]にある東三条殿(参考:東三条殿平面図)の塗籠を除いた寝殿・母屋から南庇にかけての室礼(しつらえ)の指図である。 柱(黒丸)の列が横に3列描かれている。 一番下の柱列が庇の外側の側柱(参考図:画側と入側)の列で、下から1/3ぐらいにある柱列が母屋南側の入側柱、一番上の柱列が母屋北側の入側柱である。 なおこの指図の中の障子に限り太字で示す。

空間の仕切りをまず横の列を下から見て行くと、一番下の庇の南面、簀子縁側には四尺几帳が置かれている。 何尺と書かれていなければ四尺几帳である。 御簾は書かれてはいないが必ず掛けられる[22]。

次ぎの列、母屋と南の庇の間の隔ても指図には省略されているが、文中に「母屋の簾、四尺几帳の高さに巻き上げる。鉤あり、おのおの壁代を懸ける」[25]とある。 この図を含む記事のタイトルは御装束とだけあり、何月のものかは記されていないが、壁代を掛けているので冬場ということになる。

図の一番上の北庇との間は押障子と鳥居障子(画像11)が交互に使われている。内裏の紫宸殿なら賢聖障子が填められている処である[26]。はめ殺しの賢聖障子にも数カ所戸が付いていたが、ここでは鳥居障子(襖)がその役目を果たしている。

縦の列、つまり側面を見ると、母屋に置かれた帳の東(右)に棟分戸と書かれているのが塗籠の妻戸で、それを閉じて御簾を掛け、前に屏風が置かれている。 屏風は文字には現れないが折れ線の記号で描かれている。 帳の西(左)ははめ殺しの押障子で通り抜けは出来ない。内裏の紫宸殿ではこの位置には漆喰の白壁がある[27]。 南庇は両側(東西)を鳥居障子(襖)で仕切っている。 この押障子と鳥居障子はパネルとしての障子、つまり建具である。 建築図面にすると塗籠以外には壁の無い、柱だけの室内空間は実際にはこうしてカーテン状の障子、パネル状の障子で仕切って生活空間を作っていた。

(同指図の「障子」以外については>室礼#『類聚雑要抄』にある室礼を参照)

六波羅泉殿の障子

多くの障子が史料上登場するのは平清盛の六波羅泉殿である[8]。 画像10の範囲だけでも遣戸(ヤリト)、蔀(シトミ)、格子(コウシ)、壁(カヘ)、杉障子(スキシヤウシ)、障子(シヤウシ)、明障子(アカリシヤウシ)、鳥居障子(トリイシヤウシ)などが出てくる。 以下にパネル状の障子の内、明障子以外のものを先に説明し、明障子は現在の障子の原型として別に述べる。

遣戸障子

遣戸は現在の襖の原型であり、国産であって大陸には無い[28]。記録上は10世紀末頃を初見とする[29]。なお舞良戸(まいらど)も遣戸である。 立蔀のような格子(画像s06)を遣戸に用いることもある。 絵巻には現在の襖の原型を含む多くの障子が描かれるが、絵巻物自体が12世紀以降である。 それ以前については文献史料しかないが、物語を見ると『竹取物語』『伊勢物語』『土佐日記』には現在の襖のような遣戸は出てこない。 『宇津保物語』には壁代は出てくるがやはり遣戸は出てこず、10世紀末頃とされる『落窪物語』に始めて「中隔ての障子をあけたまふに」と襖のような遣戸が出てくる[30]。 『源氏物語』にも出てくる。 平安時代も末、12世紀頃には、内裏や寝殿の儀式のときの室礼の指図にショウシあるいは障子と書かれるものが多くあり、それらは引違戸の記号で書かれる(参考:東三条殿侍廊指図)。

現在の襖や障子の上下の樋(溝)の幅は襖や障子の幅より狭く、それで二枚の襖などが開いたときにはきちんと重なるが、この工夫は江戸時代からである[9]。 平安時代から室町時代の遣戸はそうはなっておらず、樋は遣戸と同じ幅で、2本の溝を掘ると二枚の遣戸の間に溝の土手分の隙間が出来る。 そのため遣戸を閉じたときに重なる部分に方立(ほうだて)、つまり細い柱を立ててその隙間を埋める。 実例は法隆寺・聖霊院[31]と、絵巻では『春日権現験記絵』に描かれている[32]。

鳥居障子

鳥居障子(とりいしょうじ)とは、鴨居と敷居に溝を付けて障子を引き違い戸にした襖(ふすま)のことで、平安中期に誕生した[33]。画像11の襖状のものが鴨居の上まで含めて鳥居障子である。 寝殿造は今の襖や障子を前提とした建築物ではないので、内法長押(うちのりなげし)の位置が高い。 例えば寝殿造の工法を伝える西明寺の例では柱の芯々で9.4尺(2.84m)。柱と柱の間の開口部は8.3尺(2.5m)、内法長押と下長押の間は8.1尺(2.4m)もある[34]。 その高さは東三条殿など最上級の摂関家の寝殿造でも同じで、現在の和風住宅の鴨居(約6尺)より約2尺(60cm)高いことになる。

その内法長押の位置が鴨居であったら襖は今より幅があるだけでなく、高さまで2尺も高くなってしまう。 当時は大工道具も未発達。 木材を縦に切る鋸はまだ無い[35]。柱や板は「打割製材」と言って(参考:春日権現記絵)の右側のように割って作る[35]。 平鉋(ひらかんな)もない。 そんな時代に敷居や鴨居の溝を掘るのは大変で、そのため子持障子(後述)と云って、ひとつの溝に二枚三枚の明かり障子を填めることまである。

遣戸障子は今日から考えると実に武骨で大変重い建具であり滑りも悪い。今の襖なら指一本でも明けられるが、画像11の襖にも遣戸障子を開けるための40〜50cmほどのひもが描かれている。 また、現存する初期書院造、二条城大広間や園城寺・光浄院客殿の帳代構の襖にも、半ば装飾化はしているが同様に紐がつけられている。中世以前にはどれだけ重かったかがそれだけでも解る。 そのため日常生活にふさわしい遣戸障子、今でいう襖を収めるには、建物の一部である内法長押よりも下の位置に鴨居を取り付ける。 小泉和子によると内法長押の下一尺ほどのところに入れるという[21]。 それでも襖は今より一尺あまり高い。 そして鴨居と内法長押の間はやはり障子、つまりパネルを填める。 当時こうした形式の障子を神社の鳥居の形に似ていることから鳥居障子と呼んだ。

『台記』[36]に東三条殿(参考:東三条殿平面図)で開かれたかれた因明講仏事の室礼が記されているが、そこには東対西庇南第三間北側の鳥居障子を外し、母屋塗籠の妻戸の上と、その鳥居障子を外した部分に御簾を懸けるとある[37]。 画像11の鴨居は黒漆塗が塗ってある。 これは道具、建具であることを示している。 この当時の障子には軟錦(ぜんきん)が張られている。軟錦とは襖や障子の縁取り装飾として使用された帯状の絹裂地のことである。模様は違うが御簾(画像04)の縦についている帯と同じである。 画像11の鴨居の上、内法長押までの間の壁のように見える部分にも軟錦が貼られている。つまりそこも障子である。 現在では障子や襖は建物ではなく建具だが、鴨居や敷居は建物の一部である。 しかし寝殿造においては鴨居の上の、今なら塗り壁の部分も障子であり、敷居や鴨居も、その上のパネルも含めて取り外し可能な建具の一部である。

押障子

画像12は推定13世紀末の『枕草子絵巻』である[38]。 右下のパネルが押障子であり、一部に引き違いの襖のような遣戸障子が組み込まれているが押障子が長押の高さまであるパネルであることが良く判る。

内裏の紫宸殿で母屋と北庇を仕切る賢聖障子がもっとも有名であり、柱間に填めて間仕切りにする。 取り外し可能なパネルであり、現に紫宸殿では儀式のあるときだけ填めている[39]。 平安時代に入って間もない頃には「賢聖障子」という名はまだ無かったが弘仁12年(821年)の内裏式に紫宸殿の母屋と北庇を仕切る樹板障子が出てくる。 賢聖障子はその板障子に貼った絹布の上に中国の賢臣32名の絵を書いたものである[40]。

脇障子

奈良時代から平安時代の寝殿造の初期までは高貴な人の寝室は塗籠の中に立てた帳台だった。それが時代とともに塗籠の外に出て、更に帳台を覆っていた絹のカーテン・帷(とばり)が、パネルとしての障子に変わる。 これを障子帳という[41]。 脇障子はその障子帳の入り口の脇のパネルである。

画像13は『松崎天神縁起』に出てくる播磨守有忠の居間で、右上で播磨守の妻が畳みの上で横になっている。 これは寝ているのではなく居間で夫婦がくつろいでいる図である。 妻は寝そべって歌を書いている。 妻の背後に黒い漆塗りの柱二本が見えるのが寝室障子帳である[42]。 『枕草子絵巻』の鳥居障子(画像12)の鴨居もやはり黒塗りだったが、建物は白木でも道具や建具は漆塗にする。 その二本の黒い柱の間に帷が下りるが、ここがその寝室、障子帳の入り口である。 二本の黒い柱の外側の短い壁のように見えるものにも軟錦が貼られている。 つまりこれはパネルの障子で脇障子という。

このように絵巻などに出てくる軟錦が貼られた狭い袖壁脇障子はそこが固定された障子帳であることを示す記号でもある。 固定された障子帳、つまり障子帳構を座敷飾りとしたものが初期書院造の帳台構である[43]。 なおこの障子帳は室内に単独で立てられたものではなく既に建物に組み込まれている。 この段階の障子帳を障子帳構と呼ぶことがある[43]。

副障子

副障子(そえしょうじ)とは壁に添える装飾用のパネルのことである。 やはり軟錦が周囲に貼られる。 絵巻に腰の高さの低い副障子が描かれているとそこが常居所(じょういじょう)、つまり居間を表す。 絵巻での初出は平安時代(12世紀前半)の画像14、『源氏物語絵巻』「宿木」段の清涼殿朝餉間(あさがれいのま)である[44]。

先の『松崎天神縁起』の播磨守有忠の居間の画像では、播磨守(左)の背後にあるのが副障子である[45]。

12世紀半ば過ぎの『病草子』「不眠症の女」にも副障子は描かれている[46]。 鎌倉時代の絵巻では『法然上人絵伝』(参考:畳追い回し)や『慕帰絵詞』(参考:塗籠の図)の中にも描かれている。 周囲に軟錦(ぜんきん)が貼られ、高級なものでは大和絵が描いてある。 『病草子』不眠症の女は主人の部屋ではなく侍女の部屋のためか大和絵ではなく唐紙である。 また『春日権現験記絵』の紀伊寺主の屋敷には更に格の低い、軟錦は張られているが無地の副障子が出てくる[47]。

杉障子

遣戸障子が現在の襖であるとは限らないのがこの杉障子である。 単に杉戸とも云い、黒漆塗りの框に杉、檜、槙などの一枚板を嵌め込んでいる[48]。 杉は檜と同様に真っ直ぐな木で上質なものは縦に割りやすい。 今なら製材機で簡単に板が作れるが、平安・鎌倉時代にそんなものは無く、それどころか大木を縦に切る大鋸(おが)すら15世紀からである。 寝殿造の時代には板は割って作り、仕上げは槍鉋(参考:法隆寺iセンター所蔵物)で削る。 それで幅広の板まで作っている(参考:春日権現記絵)。

なお木材は杉だけとは限らず杉障子も含めて板障子とも呼ばれるが、杉障子という用語が良くでてくることから杉を使う場合が多かったと思われる。 なお、内裏紫宸殿の賢聖障子も板のパネルに絹を張り、その上に絵を描いたものであるが[40]、杉障子・杉戸は絹などを貼らずに、板に直接絵を書く。 画像15は『慕帰絵詞』にある杉障子である。ここでは建物の外周に使われており、その杉戸には鳥や草木が描かれている。馬もよく描かれる。

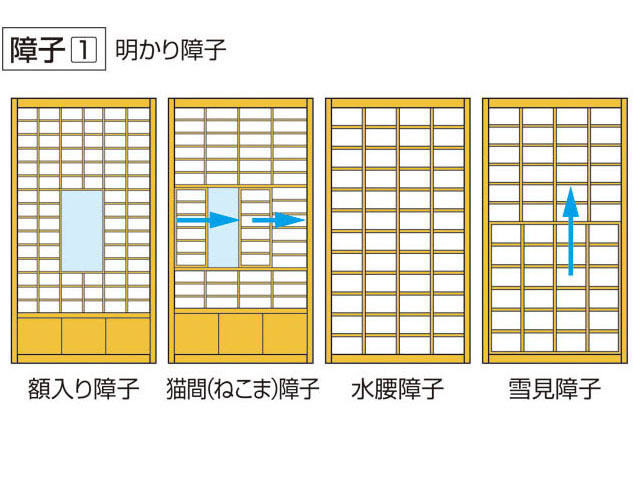

雪見障子(上げ下げ障子)

一般的にした半分くらいにガラスがはまっていて、その上に取り付けた障子(内障子)が上げ下げできるようになっているもの。本来の雪見障子とは、下半分にガラスがはまっているだけで、上げ下げできる障子の付かないものだった。[49]

荒組障子(あらぐみしょうじ)

縦横方向の組子の間隔が広く、荒々しいイメージの障子[50]。

腰付障子(こしつきしょうじ)

障子の下部に腰板を張ったデザインの障子。腰の部分に横格子を入れた横格子付障子などがある[51]。

縦(堅)障子(たてしげしょうじ)

縦方向の組子の間隔が狭く、多く入っているデザインの障子[50]。

猫間障子(ねこましょうじ)、摺り上げ障子(すりあげしょうじ)

障子が閉まった状態で猫が出入りできるように、内障子(小障子ともいう)を付けたもの[49]。ガラスをはめているものもあり、雪見障子ということもある[51]。

吹寄障子(ふきよせしょうじ)

縦方向の組子を寄せるデザインとしている障子[51]。

枡組障子(ますぐみしょうじ)

縦横の組子を方形になるように組んだデザインの障子[51]。

水越障子(みずこししょうじ)

全面が格子組になっていて腰板がない障子[52]。

横繁障子(よこしげしょうじ)

横方向の組子の間隔が狭く、多く入っているデザインの障子[50]。

現在の障子の原型

明障子

平清盛の六波羅泉殿の指図の左上に、アカリショウシの記載がある。それが壁、遣戸、蔀などとともに寝殿の外との隔ての位置に出てくる[53]。

鎌倉時代以降の絵巻に現れる明障子はちょうど画像16や画像19のように外側には蔀、または舞良戸が描かれ、現在のショウジ[注 2]に近づくが、『山槐記』にある指図にはアカリショウシとあるだけで、その外側に蔀なり舞良戸なりがあったのかどうかは判らない。 従って鎌倉時代以降の絵巻に現れる明障子と同じかどうかは判らない。 もちろん指図を書くのは内部の室礼の為で、従って視線は中から、そして明障子の外側までには関心が無かったということも考えられる。

当時の明障子に張られたのは和紙とは限らず、生絹(すずし)も使う[40][注 3]。 一方で、その当時から障子紙は現在のもの程度の薄い和紙が使われていたという記録もある。清盛の外孫にあたる東宮、後の安徳天皇が満一歳なって平清盛の屋敷を訪れたときに、清盛に教えられるまま指につばをつけて明障子に穴をあけたことが『山槐記』に記されている[54][55]。感涙のあまり清盛はこの障子を保管するように命じた[56]。

腰高障子

鎌倉時代の絵巻に現れる明障子はちょうど画像19のように、蔀の下半分を填めたままにし、蔀の上の部分を開放して、そこから日差しを取り入れる姿が多い。 この姿を障子1枚で実現したものが南北朝時代の観応2年(1351年)に描かれた本願寺覚如の伝記絵『慕帰絵詞』の僧房に描かれている。下半分を舞良戸仕立て、上は明障子で腰高障子と呼ぶ。 画像17は当初二条城内に建てられた茶屋・聴秋閣であるが、中央の開いているその両側が腰高障子である。 この腰高はは少し低く見えるが通常約80cmで、蔀の下半分とほぼ同じ高さである[57]。

子持障子

鎌倉時代以降、蔀や舞良戸の内側に現在の障子に似た明障子がセットで用いられることが多くなるが、鉋が未発達で上下の溝を掘ることが大変だったために、ひとつの溝に二枚、三枚の明障子を填めることがある。これを一本溝子持、子持障子という[58]。 子持でない場合もあるが、溝を掘る手間の削減ということで合わせて紹介する。

一枚のケース

溝ひとつに明障子一枚なら子持障子とは云えないが、問題は明障子の溝が2本ではなく1本しかないことがある。実例は東寺太子堂の格子戸と明障子の組み合わせである。 格子遣戸は二枚でそれぞれ溝を持つが、明障子は1枚だけである。 外が蔀ならば明障子二枚とも採光出来るが、外が遣戸なら片側しか採光出来ない。 明障子はその片側だけ用意している[59]。

二枚のケース

画像18は元興寺極楽坊の本堂正面の子持障子で、画像16の鴨居の部分である。 ひとつの溝に二枚の明障子が入っている。 太い樋に二枚の障子をいれると、召合わせ、つまり障子の重なっていない方の端がガタガタしてしまうので、召合わせの縦框(たてがまち)、つまり重なる方の障子の縦枠はそのままにして柱側、重ならない方の縦框をほぼ溝幅に合わせて作る。こうすると、明障子は外れることなく、引き違うことができる[60]。

三枚のケース

三枚のケースは奈良の十輪院の本堂正面にある(画像19)。 十輪院の正面は五間、柱間寸法は中央の一間だけが9尺、他は全て7尺である[61]。 三枚のケースはその9尺の正面中央である。その両脇は普通に子持二枚組みである。 この場合は樋、つまり上下の溝は障子2枚分である。両側の障子は室内から見て樋の外側、真ん中の障子は樋の内側で、両側の障子の柱側の縦框を溝幅に合わせる。真ん中の障子は左右どちらも樋の半分の幅である。そして通常はその左右に心張り棒を入れて真ん中の障子を外から開けられないようにしている。開けられるのは真ん中の障子だけで、そのときはどちらかの心張り棒を外し、そちらに開く。

四枚のケース

四枚のケースは最古の方丈建築とされる京都・龍吟庵の方丈である。 もっとも現在の四枚組みの襖やショウジでも溝は2本なので1本溝に二枚のケースと大差無いのだが、龍吟庵の四枚は中央の二枚が幅広で、両端の二枚の幅が短く、開くのは中央の幅広二枚だけで、両端の短い障子は実際にはほとんど動かさない[62][63]。 その点は十輪院の本堂正面と同じだが、この場合は両端の短い障子は溝を共有する相方が常にあるので、十輪院のように心張り棒を使わずに済む。

鴨居、敷居の樋

なお、画像18の現在なら鴨居に相当する部分は現在と同じように鴨居に掘る場合もあるが、掘るのではなく、十輪院の本堂では内法長押に樋端、つまり土手になる部分を打ち付けたり、あるいは慈照寺東求堂(とうぐどう)では鴨居に樋端を打ち付けたりして掘る手間を避けている[58]。

先に平安時代から鎌倉時代には樋は遣戸と同じ幅で、2本の溝を掘ると二枚の遣戸の間に溝の土手分の隙間が出来、そのため法隆寺・聖霊院などでは遣戸を閉じたときに重なる部分に方立(ほうだて)、つまり細い柱を立ててその隙間を埋める[31]と書いたが、同じ聖霊院の子持でない明障子は画像20のように樋は明障子と同じ幅だが、閉じたときに隙間が出来ないように縦框の溝より上の部分の見込みが明障子二枚の二つの樋の土手分を埋めるようにそこだけ幅広に作ってある。 この外側は夜間は蔀で塞がれる。

なお、画像20の明障子の桟は現在のショウジの桟とは見付けも見込みも全く違い、格子の桟とほとんど変わらない。これがかつての明障子である。ただし、明障子の縦框は古いもののようだが、敷居と明障子の桟は平鉋掛けで室町後期以降の修理である。建具は傷みが早く、鎌倉時代のものが残るのは極めて希である。 法隆寺・聖霊院には側面には鎌倉時代や南北朝時代の建具、具体的には蔀が残るが、この正面の明障子の外側の蔀は江戸時代元禄4年(1691年)の制作である[64]。

雨戸

現在のショウジはガラス戸や雨戸で保護されている。例えば和室のショウジの外側は縁側であり、その縁側の外側はガラス戸と雨戸である。ガラス戸が出来る前は木製の雨戸だけだった。 その雨戸が登場したのは桃山時代で、記録に登場するのは豊臣秀吉の聚楽第の平面図からである[65]。 なお、現存遺構としては二条城黒書院や大広間である。そこでは戸袋が大きく、雨戸だけでなく、昼間用の明障子も一緒に収めていたという[66]。

脚注

注記

- ^ 『建築大辞典』には「①平安時代に現れた障屏具の総称。〔そうじ〕ともいう」とある(建築大辞典1993、pp.719-720)。 『日本史広辞典』には「屋内の間と間の隔てに立てて人目を防ぐもの。もとは板戸、襖、明障子、衝立、屏風などの総称」とある(日本史広辞典、p.1081)。つまり建具・障屏具の総称ということになる。

- ^ a b 以降現在の障子は「ショウジ」と記す。

- ^ a b すずし(生絹)とは生糸を練らないで織った絹織物で薄くて軽い[1]。一方練絹は練り糸を織った絹織物である[2]。すずし(生絹)よりは防寒に役に立つ。

- ^ 『類聚雑要抄』は東三条殿の室礼を記したものなので、この「壁代此定ニテ、七幅」などからは母屋の柱間寸法は10尺ということになる。(川本重雄2015)。

出典

論文の場合、著者名の後の年は論文の初出の年、ページ数は参照した収録書籍(リンク先)のもの。

- ^ a b 迎井夏樹1973、p.70

- ^ a b c 高橋康夫1985、p.23

- ^ 高橋康夫1985、pp.19-20

- ^ a b c 小泉和子2015、p.41

- ^ 小泉和子2005、pp.56-77

- ^ 小泉和子2005、p.108

- ^ 小泉和子2005、pp.132-136

- ^ a b c 山槐記、治承2年11月12日条・巻1,p.162

- ^ a b 高橋康夫1985、p.102

- ^ 建築大辞典1993、p.1478

- ^ 類聚雑要抄、pp.598-600

- ^ 年中行事絵巻、p.18上段

- ^ 関根正直1925、pp.8-9

- ^ 関根正直1925、下、p.6

- ^ 類聚雑要抄、p.596

- ^ 小泉和子1979、p.23

- ^ 関根正直1925、下、p.7

- ^ 年中行事絵巻、p.28下段

- ^ 関根正直1925、下、p.9

- ^ 年中行事絵巻、pp.50下段-53上段

- ^ a b 小泉和子2015、p.40

- ^ a b 小泉和子2015、p.43

- ^ a b 小泉和子2005、p.84

- ^ a b 類聚雑要抄、p.555

- ^ 川本重雄1998、p.168

- ^ 小泉和子2005、p.87

- ^ 年中行事絵巻、p.22下段・p.24上段

- ^ 高橋康夫1985、p.42

- ^ 川本重雄1987、p.75

- ^ むしゃのこうじ2002、pp.49-50

- ^ a b 高橋康夫1985、p.93

- ^ 春日権現験記絵、下,p.6下段,p.7上段

- ^ 本田榮二『ビジュアル解説 インテリアの歴史』秀和システム、2011年、373頁。

- ^ 日本建築史図集2011、p.112

- ^ a b 竹中大工道具館2009、p.20

- ^ 『台記』仁平4年(1154年)10月21日条

- ^ 川本重雄2005a、pp.180-181

- ^ 枕草子絵詞、p.47

- ^ 高橋康夫1985、p.28

- ^ a b c 高橋康夫1985、p.27

- ^ 小泉和子2015、pp.38-39

- ^ 小泉和子2015、pp.38-40

- ^ a b 小泉和子2015、p.39

- ^ 源氏物語絵巻、pp.30-31

- ^ 松崎天神縁起、p.53下段

- ^ 病草紙、p.99

- ^ 春日権現験記絵、下・p.13上段

- ^ 小泉和子2005、p.135

- ^ a b 中山繁信、長沖充、杉本龍彦、片岡菜苗子『窓がわかる本 設計のアイデア32』学芸出版社、2016年、144頁。

- ^ a b c 中山繁信、長沖充、杉本龍彦、片岡菜苗子『窓がわかる本 設計のアイデア32』学芸出版社、2016年、155頁。

- ^ a b c d 中山繁信、長沖充、杉本龍彦、片岡菜苗子『窓がわかる本 設計のアイデア32』学芸出版社、2016年、156-157頁。

- ^ インテリア基本語研究会/編著『インテリア基本語辞典 第二版』彰国社、2000年、p194頁。

- ^ 山槐記、治承2年(1178年)11月12日条

- ^ 山槐記、治承3年(1179年)12月16日条

- ^ 高橋康夫1985、p.46

- ^ 「山槐記」治承3年12月16日 - 国立国会図書館デジタルコレクション

- ^ 伝統のディテール1972、p.104

- ^ a b 伝統のディテール1972、p.102

- ^ 高橋康夫1985、pp.100-101,図3-2

- ^ 高橋康夫1985、pp.103-104

- ^ 鈴木嘉吉他1981、p.20

- ^ 高橋康夫1985、p.104

- ^ 伝統のディテール1972、p.103 写真25

- ^ 高橋康夫1985、p.92

- ^ 高橋康夫1985、p.81

- ^ 高橋康夫1985、p.82

参考文献

書籍・論文

- むしゃのこうじ・みのる『襖(ふすま)』(ものと人間の文化史)法政大学出版局、2002年。

- 関根正直『増補宮殿調度図解』六合館、1925年。

- 迎井夏樹 「障子」『建築もののはじめ考』新建築社、1973年。

- 金春国雄編『建築大辞典』彰国社、1993年。

- 高橋康夫『物語・ものの建築史-建具のはなし』鹿島出版会、1985年。

- 小泉和子『家具と室内意匠の文化史』法政大学出版局、1979年。

- 小泉和子『室内と家具の歴史』中央公論新社、2005年。

- 小泉和子編『図説日本インテリアの歴史』河出書房新社、2015年。

- 川本重雄 「寝殿造の歴史像」『古代文化-特集/寝殿造研究の現状と課題』(第39巻11号) 古代学協会、1987年。

- 川本重雄・小泉和子編『類聚雑要抄指図巻』中央公論美術出版、1998年。

- 川本重雄(初出2005)『寝殿造の空間と儀式』中央公論美術出版、2012年。

- 伝統のディテール研究会『改定・伝統のディテール』彰国社、1972年。

- 竹中大工道具館・文、安田泰幸・画『水彩画で綴る大工道具物語』(竹中大工道具館収蔵品)、朝倉書店、2009年。

- 日本建築学会編『日本建築史図集』(新訂第三版)彰国社、2011年。

- 日本史広辞典編集委員会『日本史広辞典』山川出版社、1997年。

史料

- 「類聚雑要抄」『群書類従 第26輯』続群書類従完成会、1929年。

- 史料大成19『山槐記』内外書籍、1935年。

- 小松茂美 日本の絵巻1『源氏物語絵巻・寝覚物語絵巻』中央公論社、1987年。

- 小松茂美 続日本の絵巻13『春日権現験記絵』中央公論社、1990年。

- 小松茂美 続日本の絵巻22『松崎天神縁起』中央公論社、1992年。

- 小松茂美 日本の絵巻8『年中行事絵巻』中央公論社、1987年。

- 小松茂美 日本の絵巻7『餓鬼草紙 地獄草紙 病草紙 九相詩絵巻』中央公論社、1987年。

- 小松茂美 日本の絵巻10『葉月物語絵巻 枕草子絵詞 隆房卿艶詞絵巻』中央公論社、1988年。

関連項目

障子

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/02 22:55 UTC 版)

現在「障子」というと桟に和紙が貼られ、緩やかな光の差し込むものを言う。しかし寝殿造の時代の初期においては、障子とは「さえぎるもの」「ふさぐもの」の意味で壁以外の仕切り、建具一般、可動パーティションの全てを障子と呼んだ。しかし屏風は「屏風」と呼ばれ、几帳も「几帳」と呼ばれて障子と呼ばれることは少ない。障子の発達はそのまま寝殿造の発達でもあり、また書院造への道でもある。「障子」には沢山の種類があるが、ここでは先の指図(画像420)に出てきたものだけに限る。

※この「障子」の解説は、「寝殿造」の解説の一部です。

「障子」を含む「寝殿造」の記事については、「寝殿造」の概要を参照ください。

障子

「障子」の例文・使い方・用例・文例

障子と同じ種類の言葉

- >> 「障子」を含む用語の索引

- 障子のページへのリンク