欄間

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/14 13:18 UTC 版)

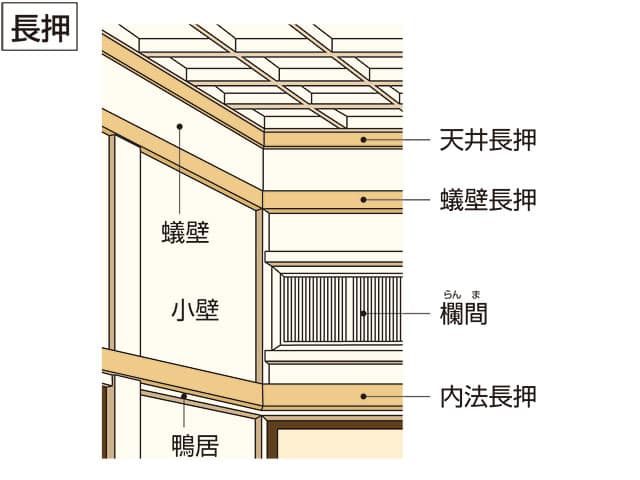

欄間(らんま)は、日本の建築様式にみられる建具の一種。採光、通風、装飾といった目的のために天井と鴨居との間に設けられる開口部材をいう[1]。なお、広義には「ランマ」と表記して洋室などに付けられる「回転ランマ」のように室内通気用部材(建具)をいうこともある[2]。

日本建築の欄間

欄間は内法鴨居(あるいは内法長押)と天井との間に設けられ、換気や採光の意味もあるが、座敷間の釣壁に設ける場合のように装飾が主要な目的となっている場合や、格の違いを表す境界線の場合もある[3]。内部の装飾の手法によって、筬(おさ)欄間、角柄欄間、隅切欄間、櫛形欄間、組子欄間、竹の節欄間、透彫欄間などがある[3]。

奈良時代から寺社建築において採光を確保するために用いられたと考えられ[4]、後に貴族の住宅建築にも用いられるようになり、江戸時代以降には一般住宅にも採り入れられた[4]。一般の日本建築の欄間では、小さな障子が取り付けられていることが多い。

代表的な産地は、富山県南砺市井波地区(井波欄間、井波彫刻)と、大阪府(大阪欄間)である。井波彫刻及び大阪欄間は1975年に通商産業大臣から伝統的工芸品の指定を受けており、大阪欄間は2006年に地域団体商標として登録されている[5][6][4]。

主な産地

ランマとガラリ

「回転ランマ」のように洋室などを含め部屋間に設ける室内通気用部材(建具)を「ランマ」と表記することがある[2]。また、ランマと同じく部屋間に設ける室内通気用部材(建具)にスライド式の「ガラリ」があり和室の上などに設けられる[2]。

「ルーバー」を参照

関連項目

脚注

- ^ 意匠分類定義カード(L4) 特許庁

- ^ a b c “窓を使った夏の暮らし”. 北海道立北方建築総合研究所ほか. 2020年2月24日閲覧。

- ^ a b 横山信『建築構造の知識』アルス、1925年、318頁

- ^ a b c d 大阪欄間・大阪欄間彫刻 大阪府

- ^ a b 大阪欄間 伝統工芸青山スクエア

- ^ 井波彫刻 伝統工芸青山スクエア

- ^ 欄間彫刻 かがわの県産品一覧 LOVEさぬきさん(かがわ県産品振興協議会)

日本の建築・インテリア 日本の建築・インテリア

|

|||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 古代 中近世 |

|

||||||||||||||||||||

| 近現代 |

|

||||||||||||||||||||

| 構造 空間 意匠 部位 |

|

||||||||||||||||||||

| 日本庭園 | |||||||||||||||||||||

| 橋 | |||||||||||||||||||||

| 建築材料 |

|

||||||||||||||||||||

| 都市 景観 |

|||||||||||||||||||||

| 組織 | |||||||||||||||||||||

| 人物 | |||||||||||||||||||||

| 賞 |

|

||||||||||||||||||||

| メディア | |||||||||||||||||||||

| 文化財 | |||||||||||||||||||||

| 観光 | |||||||||||||||||||||

| 関連項目 | |||||||||||||||||||||

|

住宅の部屋・空間

|

|

|---|---|

| 共用部屋 | |

| 個室 | |

| 空間 | |

| 納戸/ ユーティリティルーム/ 倉庫 |

|

| 邸宅の 部屋 (en) |

|

| 建具 | |

| 建築意匠/ 部位 |

|

| 住宅 | |

| 関連項目 | |

| 典拠管理データベース: 国立図書館 |

|---|

「欄間」の例文・使い方・用例・文例

欄間と同じ種類の言葉

- >> 「欄間」を含む用語の索引

- 欄間のページへのリンク