もち・いる〔もちゐる〕【用いる】

読み方:もちいる

[動ア上一][文][ワ上一]《「持ち率(い)る」の意》

1 用にあてて使う。使用する。「調味料に—・いる」「新しい方法を—・いる」

2 よいとして取り上げる。採用する。「人の意見を—・いない」

3 見込んで職に就かせる。任用する。「人材を選んで—・いる」

[補説] ワ行上一段の「用ゐる」が、「用ふ」とハ行上二段に活用するようになり、さらに「用ゆ」とヤ行上二段にも活用するなど、平安時代以降のいろいろの音韻変化の影響で複雑な活用をとげた。→用う →用ゆ

[用法] もちいる・つかう——「コンピューターを用いて(使って)収支計算をする」のように、ある用に役立てる意では相通じて用いられる。◇「用いる」は文章語的で「部下の提案を用いる(=採用する)」「有能と見て重く用いる(=登用する)」などの用法があるように、特にそれを取り上げて使用する意が強い。◇「使う」の方が口頭語的で、意味の範囲も広い。「頭を使う」「神経を使う」の形には普通は「用いる」を使わない。また、「意を用いる」「心を用いる」の形には「使う」を使用しない。◇人について、「新人を使う(用いる)」のように起用するの意では両語とも使えるが、「店員を三人使っている」「人に使われる身」のように働かせるの意では「用いる」を使うことはない。◇類似の語に「使用」がある。「使用する」「使う」は相通じて用いられる。

用部

(もちいる から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/11/05 16:27 UTC 版)

| 用 甩 | ||||||||||||||

| 康熙字典 214 部首 | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 生部 | 用部 | 田部 | ||||||||||||

| 1 | 一 | 丨 | 丶 | 丿 | 乙 | 亅 | 2 | 二 | 亠 | 人 | 儿 | 入 | 八 | 冂 |

| 冖 | 冫 | 几 | 凵 | 刀 | 力 | 勹 | 匕 | 匚 | 匸 | 十 | 卜 | 卩 | 厂 | 厶 |

| 又 | 3 | 口 | 囗 | 土 | 士 | 夂 | 夊 | 夕 | 大 | 女 | 子 | 宀 | 寸 | 小 |

| 尢 | 尸 | 屮 | 山 | 巛 | 工 | 己 | 巾 | 干 | 幺 | 广 | 廴 | 廾 | 弋 | 弓 |

| 彐 | 彡 | 彳 | 4 | 心 | 戈 | 戶 | 手 | 支 | 攴 | 文 | 斗 | 斤 | 方 | 无 |

| 日 | 曰 | 月 | 木 | 欠 | 止 | 歹 | 殳 | 毋 | 比 | 毛 | 氏 | 气 | 水 | 火 |

| 爪 | 父 | 爻 | 爿 | 片 | 牙 | 牛 | 犬 | 5 | 玄 | 玉 | 瓜 | 瓦 | 甘 | 生 |

| 用 | 田 | 疋 | 疒 | 癶 | 白 | 皮 | 皿 | 目 | 矛 | 矢 | 石 | 示 | 禸 | 禾 |

| 穴 | 立 | 6 | 竹 | 米 | 糸 | 缶 | 网 | 羊 | 羽 | 老 | 而 | 耒 | 耳 | 聿 |

| 肉 | 臣 | 自 | 至 | 臼 | 舌 | 舛 | 舟 | 艮 | 色 | 艸 | 虍 | 虫 | 血 | 行 |

| 衣 | 襾 | 7 | 見 | 角 | 言 | 谷 | 豆 | 豕 | 豸 | 貝 | 赤 | 走 | 足 | 身 |

| 車 | 辛 | 辰 | 辵 | 邑 | 酉 | 釆 | 里 | 8 | 金 | 長 | 門 | 阜 | 隶 | 隹 |

| 雨 | 靑 | 非 | 9 | 面 | 革 | 韋 | 韭 | 音 | 頁 | 風 | 飛 | 食 | 首 | 香 |

| 10 | 馬 | 骨 | 高 | 髟 | 鬥 | 鬯 | 鬲 | 鬼 | 11 | 魚 | 鳥 | 鹵 | 鹿 | 麥 |

| 麻 | 12 | 黃 | 黍 | 黑 | 黹 | 13 | 黽 | 鼎 | 鼓 | 鼠 | 14 | 鼻 | 齊 | 15 |

| 齒 | 16 | 龍 | 龜 | 17 | 龠 | |||||||||

康熙字典214部首では101番目に置かれる(5画の7番目、午集の7番目)。

概要

用部には「用」を筆画の一部として持つ漢字を分類している。

単独の「用」字は、使用すること、国を治めることなどを意味する。また効用や作用といったはたらきを意味し、さらに財や費用といった資材を意味する。また原因を表す介詞としても使われる。字源としては、把手の付いた筒や桶の類を象る象形文字である[1][2]。『説文解字』では「卜(うらない)」と「中(あたる)」の組み合わせた会意文字と説明されているが、甲骨文字の形を見ればわかるようにこれは誤った分析である。

現代中国で2009年に公布された「漢字部首表」など、現代の中国の簡体字の部首分類法で削除されている部首の一つである。

部首の通称

- 日本:もちいる、よう

- 韓国:쓸용부(sseul yong bu、つかう用部)

- 英米:Radical use

部首字

用

例字

- 用・ 甩

- 1:𤰃、2:甫・甬、10: 𤰌、18: 𤰑

最大画数

20: 𤰐

脚注

もちいる

出典:『Wiktionary』 (2021/07/26 12:55 UTC 版)

語源

- 古語「もつ」+「率る」より。歴史的仮名遣いではワ行上一段活用で「もちゐる」が正しく、古語より元来そうであったが、中古中期以降、ハ行と混同し「もちひる」の表記がみられるようになる。またハ行上二段活用の形も出てきて、さらに中世には「もちゆ」「もちゆる」となるヤ行活用の形も出た。

動詞

- (他動詞) (原義)目下の者を、率いてあることをさせる。

- (他動詞) (人を)登用する。

- (他動詞) 問題などを解決するために、あるものを役立てる。使用する。

- (他動詞) 案などを採用する。

- (他動詞) 注意などを働かせる。心を配る。

- (他動詞) (古、打消しの形で)必要とする。

発音(?)

活用

翻訳

語義3

- アラビア語: استعمل (’istáʕmala)

- カタルーニャ語: usar, utilitzar

- チェコ語: použít

- ドイツ語: benutzen, verwenden, gebrauchen

- エスペラント: uzi

- 英語:use, utilize, make use of

- スペイン語: usar, utilizar

- フィンランド語: käyttää

- フランス語: utiliser, se servir de: használni

- イド語: uzar

- イタリア語: usare

- 朝鮮語: 쓰다 (sseuda), 사용하다 (sayonghada)

- ラトヴィア語: lietot, izmantot

- オランダ語: gebruiken

- オック語: usar, emplegar

- ポーランド語: używać, posługiwać się

- ポルトガル語: usar, utilizar

- ロマンシュ語: duvrar, applitgar

- ルーマニア語: utiliza, folosi

- ロシア語: использовать (ispól’zovat’), употреблять (upotreblját’)

- サルデーニャ語: imperàre

- スウェーデン語: använda

- トルコ語: kullanmak

- ベトナム語: dùng, sử dụng, xài, lợi dụng

- 中国語: 用 (yòng), 使用 (shǐyòng), 应用 (yìngyòng), 消耗 (xiāohào)

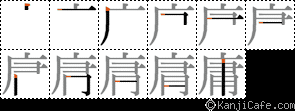

庸

庸 |

|

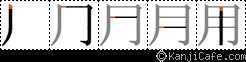

用

用 |

「もちいる」の例文・使い方・用例・文例

- もちいるのページへのリンク