しまんと‐がわ〔‐がは〕【四万十川】

四万十川

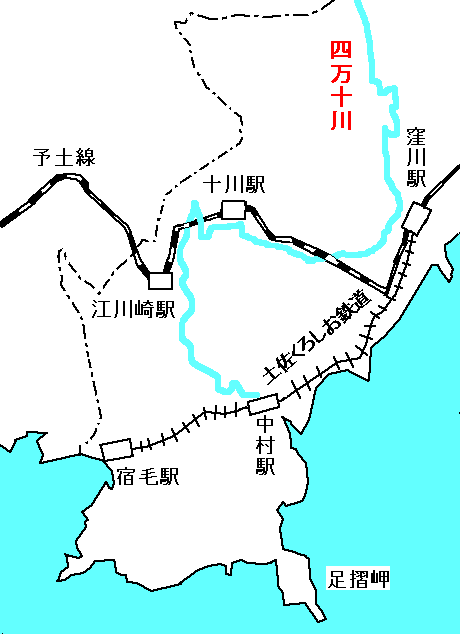

| 四万十川は、高知県高岡郡東津野村の不入山に源を発し、上流部の大野見村、窪川町を緩やかに南下し、中流域の大正町で流れを西に向け、十和村、西土佐村で激しく蛇行して再び南下し、下流の中村市から太平洋に注いでいます。流域面積2,270km2、流路延長196㎞で流域面積に比べ流路延長が長く、河床勾配が緩いのが特徴です。 |

|

| 西土佐村を流れる四万十川 |

| 河川概要 |

|

○拡大図 |

| 1.四万十川の歴史 |

| "清流四万十川は、時に恐ろしい暴れ川となり、流域の人々に多大な被害をあたえてきました。昭和4年に渡川改修計画が定められ、築堤や支川中筋川の合流点付替工事等により、洪水による被害を軽減していきました。こうした一方、明治・大正期には舟運が活発であり、物資の輸送と同時に文化も伝えてきました。" |

| 2.地域の中の四万十川 |

| "国の重要無形民俗文化財の津野山神楽を始め、多くの民俗芸能や伝統漁法など地域の個性を表した流域の文化が今も伝えられています。また、河川を生かした様々なイベントやキャンプ、釣り、カヌーなどレクリエーションに利用されています。" |

下流域の中村市では、河口に近い 四万十川流域では、河川を生かしたさまざまなイベントが行われています。

また、伝統漁法は川魚の習性を基に独特の工夫を施し後世に伝えられており、漁の道具と共に地域の個性を表した流域の文化となっています。 |

| 3.四万十川の自然環境 |

| "四万十川には水中、陸上ともに多くの生物が生息しています。源流のセイランをはじめトサシモツケや汽水域の天然スジアオノリ、高知県天然記念物のヤイロチョウやミサゴ等の猛禽類をはじめ、アユや幻の魚アカメなどの魚介類も多数生息し、今も豊かな自然環境が残されています。" |

四万十川の源流は

生物の特徴としては、高知県の天然記念物であるヤイロチョウや夏場に川筋で乱舞するゲンジボタルが上げられます。

汽水域には、四万十川の幻の魚と呼ばれるアカメをはじめ多くの魚介類が生息しています。また、全国生産の約7割を占める天然スジアオノリや仔稚魚の生育場となっているコアマモが自生しています。

昆虫類では、トンボ類も多く、全国で215種記録されているトンボのうち、四万十川流域で88種見つかっています。また、世界初のトンボ保護区であるトンボ自然公園が造られる等、まさにトンボの楽園となっています。

|

| 4.四万十川の主な災害 |

|

(注:この情報は2008年2月現在のものです)

四万十川(しまんとがわ)

|

||||||||||||

四万十川

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/10/17 14:57 UTC 版)

| 四万十川 | |

|---|---|

四万十川(岩間沈下橋付近)

|

|

| 水系 | 一級水系 渡川(四万十川) |

| 種別 | 一級河川 |

| 延長 | 196 km |

| 平均流量 | -- m3/s |

| 流域面積 | 2186[1] km2 |

| 水源 | 不入山(高知県高岡郡津野町) |

| 水源の標高 | 1,336 m |

| 河口・合流先 | 土佐湾(高知県四万十市) |

| 流域 |  日本 高知県 日本 高知県 |

|

|

|

四万十川(しまんとがわ)は、高知県の西部を流れる一級河川で渡川水系の本流[2]。全長196km、流域面積2186km2[1][注釈 1]。四国内で最長の川である。本流に大規模なダムが建設されていないことから「日本最後の清流」、また柿田川・長良川とともに「日本三大清流の一つ」と呼ばれる。名水百選[3]、日本の秘境100選にも選ばれている。

四万十川には支流も含めて47の沈下橋があり、高知県では生活文化遺産として保存する方針を1993年に決定している。

地理

高知県高岡郡津野町の不入山(いらずやま)を源流とし、県中西部を逆S字を描くように蛇行しながら多くの支流を集め、四万十市で太平洋に注ぎこむ。河口附近では「渡川」という名前であるため、水系名は「渡川水系」となっている。

清流2つの名前

河川法上では1928年から1994年まで「渡川(わたりがわ)」が正式名称だった。「渡川」の名称は古来関係の深かった九州に向かって「向川(現在名:中筋川)」、「渡川」を渡って中村(四万十市)の市街、その後ろに「後川」という位置関係が語源となっており、「四万十川」は渡川上流部の支流四万川と中流部の支流十川を指す名称であった。

1896年(明治29年)の旧河川法により、1928年(昭和3年)11月1日に「渡川」を法律上の公式名称に採用。1964年(昭和39年)の新河川法でも「渡川」だったが、1994年(平成6年)7月25日に「四万十川」と改名された。河川法の一級河川名称変更はこれが初めてで、これは「四万十川」が「日本最後の清流」として全国的に有名となり認知されているという実情によるところが大きい[4]。

流域概要

不入山から流れ出た川は、山間を縫いながら周辺の小川を集めてだんだん太く大きな流れになってゆく。山清水を集めた川は清流の名にふさわしい透明な水をたたえて窪川盆地に入る。窪川盆地では周辺の田圃を潤すが、窪川駅近くでは四万十町内の下水道が流れ込み、清流とは言いがたい状態になる。その後、四万十川は四万十町家地川の佐賀堰堤(通称家地川ダム、1937年竣工)という発電用ダム(堤高8.0メートルと小規模で、魚道も整えられていることから正確には堰堤)で水の半分近くを抜かれてしまう。特に上流の水量が少ない時期はダム直下の川底から水が消えてしまい、川が無くなる事もある。→ダムの水は黒潮町へ流れる伊与木川(伊与喜川)へ放流されている。ただ、このダムの存在により、四万十町の下水を含んだ水がほとんど下流に流れず、下流域の清流を保っている要因となっていることも事実である。

一旦細くなった四万十川は、四万十町田野々で梼原川と合流する。梼原川は水量が豊富な支流であり、四万十川本流を清流の様相に戻す。ただ、梼原川には津賀発電所下道堰堤(都賀ダム、1944年竣工、堤高45.5メートル)というダムが存在する。合流点の少し下流には轟の瀬と呼ばれる落差の大きい急流がある。続く、四万十町昭和には最大の中州の三島があり、キャンプ場が整備されているほか、夏から秋にはアユ漁を営む人々の姿が見られる。またテナガエビが名産であり、漁が行われるが、激減している。四万十町十川では、4月下旬から5月上旬にかけては鯉のぼりの川渡しが行われている(昭和49年から始められ、鯉のぼりの川渡し発祥の地である)。

四万十市西土佐江川崎で愛媛県に端を発する広見川と合流し更に川幅を広げ、ゆったりとした雰囲気をかもしだす。江川崎には温泉やカヌーの施設があり、ここから下流はカヌーが行き交い、あちこちにキャンプ場が見られる。四万十川は流域に湧き水が多く、支流以外の随所から常時きれいな水が供給されている。

江川崎から少し下ると目黒川を合流する。この目黒川上流には滑床渓谷があり、川底の滑らかな岩盤が特徴で、紅葉の時期には観光客で賑わう。

下流は四万十市街の端を流れ、川幅も広くなり、満潮時には海水が遡上する。

国土交通省手づくり郷土賞を四万十川関連では「渡川第二緑地」で昭和63年度(ふるさとに恵みを与える川)、「渡川」で、平成2年度(生活を支える自然の水)、「黒尊川」で平成5年度(自然とふれあう水辺づくり)、「四万十川と共存するツルの里づくり事業」で平成26年度、「流域住民主体で四万十川の環境保全と地域活性化の活動」で平成28年度と、それぞれ受賞している[5]。

沈下橋

四万十川の沈下橋は、本流に22本、支流を含めると47本ある。鉄筋コンクリート造りで、欄干がなく、通常の水位より2-3m上にかけられている。台風や大雨時には沈下することで、流木などが橋脚などに引っ掛って滞留し水圧がかかり橋全体が破損、流失するのを防いでいる。

沈下橋と川、周囲の山並みの醸し出すのどかな景観は、四万十川の代名詞にもなっており、しばしば好まれて写材にもなっている[6]。

幻の電源開発計画

1950年代まで、日本の電力供給は水力発電によるものが多くを占めていたため、冬場の渇水期には慢性的な電気不足に悩まされていた。こうした背景から四万十川流域でも、大規模なダムと複数の発電所の建設がセットで計画された過去がある。具体的には梼原川ダム、秋葉川ダム、渡川ダムを建設して相互に水の調節を行いながら、松葉川ダムから久礼発電所に引水して発電(16万kw)、境川ダムから興津発電所に引水して発電(10万kw)を行うものである。なお、それぞれの発電所の排水は、四万十川に戻さずに直接土佐湾に流し込む計画となっていた[7]。

四万十川源流の森

不入山北麓に広がる四万十川源流のを中心とした森林で四国カルスト県立公園の指定区域にあり、四万十川源流の森として水源の森百選に指定されている[8]。

| 山岳 | 面積(ha) | 標高(m) | 人工林(%) | 天然林(%) | 主な樹種 | 制限林 | 種類 | 流量(m3/日) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 不入山 | 215 | 740 - 1336 | 20 | 80 | スギ・ヒノキ・モミ・アカマツ・ツガ・ブナ・コウヤマキ | 水源かん養保安林、保健保安林、学術参考林 | 流水(四万十川) | 1万5000 |

樹齢200年に近い自然林と国有林が管理する針葉樹林の人工林が茂る。源流はv字谷を刻み岩肌と森林の緑と清流と石灰岩質の岩肌で渓谷美を形成している。

- 所在地

- 高知県高岡郡津野町大字船戸(データは指定年1995年(平成7年)7月)

主な支流

|

この節の加筆が望まれています。

|

漁業

四万十川は水質も良く日本有数の清流で、古くから漁が盛んに行われてきた。天然ウナギ、アユ、ゴリ(チチブ、ヌマチチブ)、ツガニ(モクズガニ)、テナガエビなどの魚介類のほか、青海苔の産地として知られている。四万十川は川漁で生計を立てている人が多いことでも日本有数の河川といえる。

アユ

四万十川は全国屈指のアユの産地であり、かつては四万十川のアユ漁獲量は高知県全体の6割以上を占め、そのため高知県のアユ漁獲量は全国第1位を記録することも珍しくなかった[9]。1986年までに漁獲量を6,000t台後半を記録しながら推移し、いったん減少したものの増加して1991年には935tでピークを打ち、その後漁獲量を減らし2004年には50tまで激減した[10][11]。2004年8月には、この事態に危機感を持った四万十川中央漁協(岡山静夫代表理事)などの漁師らが「四万十川にアユをとりもどすシンポジウム」を開き、アユの保護策を検討した。アユの入荷量を流域別の比較では、流域によって減少傾向が異なり、最も入荷量が多かった下流域の幡多公設市場(中村)の落ち込みが顕著で、かつ回復傾向がみられていない。アユの激減の理由には、ダム建設による汚染、川砂利採取(現在は禁止)、海に下りたアユの稚魚が海水温上昇で死んだ、釣り人・漁師の増加や漁具の発達による乱獲などと、それらが複合的に絡み合っていると考えられているが[9][12]、橋下克彦は砂利採取による河口から中流域の川床の荒廃、とりわけ河口付近の浅瀬の産卵場、ふ化場の減少と流域全体のヒノキやスギといった針葉樹の植樹による山林の保水力の低下、卵を持つ落ちアユの乱獲を挙げている。砂利採取には、漁協の許可と保証金や見返りとなる金銭が必要であるが、この場合の漁協は必ずしも四万十川で川漁を専業とするものではない。砂利採取の跡は、法律で埋め戻しが義務付けられているが、山土を使うため、泥水が発生し川床の小石を覆うことでアユの餌となる苔が生えず、餌不足に陥る。また、落ちアユは群れをなして流れを下り、冷たい湧き水を好むが、その噴出口を山土がふさぐ。こうしたことと天候不順が重なり、漁獲量の激減につながったと橋下は結論付けている[11]。

テナガエビ

四万十川に生息する主なテナガエビは、ミナミテナガエビ、ヒラテテナガエビ(ヤマトテナガエビ)、テナガエビの三種類。四万十川でのテナガエビ類の年間漁獲高は30トン前後あり、ウナギや藻類に次いで多く、漁師にとって重要な水産資源となっている。高知県内の主要8河川と比較すると、四万十川が30トン前後なのに対し、他の7河川は2トン以下と少ない。

ミナミテナガエビとヒラテテナガエビは両側回遊を行う種で、河川で孵化した幼生は河口の塩度の濃い場所、または海まで下り、稚エビとなって川を遡上してくる。その期間は約1ヶ月。テナガエビは『汽水域』と『河川静水域、湖沼』に分布する2つのグループがあり、『汽水域』のテナガはミナミとヒラテ同様の孵化、遡上をするが『河川静水域、湖沼』のテナガは、卵の中でゾエアまで成長してから放出され、親エビと同じ環境で育つと考えられている。

流長196kmの四万十川の流れの中で、テナガエビ三種の流程分布は以下の通り。

- ミナミテナガエビ - 河口から江川崎までの範囲。河口から50km。

- ヒラテテナガエビ - 不破から大正までの範囲。河口から100km。

- テナガエビ - 不破より下流域。河口から8km。

伝統漁法

四万十川では、以下のような伝統漁法が行われてきた。

- 柴漬け

- テナガエビ、スジエビ、ウナギ、魚

- 葉の付いたままの枝を束ね、水中に沈める。何日か置くと枝や葉の隙間にテナガやウナギ、カニ、魚等が住み着くので、柴漬けを上げ、大きな受け網の上で振るうと、獲物が落ちてくる。

- コロバシ

- テナガ、ウナギ

- テナガ用とウナギ用があり、現在では塩ビ製の筒状の仕掛けを使う。テナガ用は径10×40cmくらい、ウナギ用は径4×70cmくらいの物を使い、入り口には戻し、出口には網を張ってあるので一度入れば出られないようになっている。セルビンと同じ原理。

- 石黒

- ウナギ

- 岸近くに1.5mほどのすり鉢状の穴を掘り、その中に20cmくらいの石を隙間を作りながら、2、3段積み上げる。更にその上に5~10cmくらいの小石をピラミッド状に積む。こうしてできた石の山を『石黒』と呼ぶ。満潮時に石黒を解体し、囲い網に獲物を追い込む。

- ゴリガラ曳

- ヌマチチブ

- 四万十川流域ではハゼ科のチチブ、ヌマチチブの稚魚を「ゴリ」と呼ぶが、そのゴリを狙った漁法である。サザエの貝殻を何百個も吊るしたロープを両端の人が上流から下流に向けて曳き、サザエの光と音に驚いたゴリを網に追い込んで漁獲する。ゴリは佃煮や卵とじにして賞味する。

- 火振り

- アユ

- 夜間、火の着いた松明(たいまつ)を川面近くで振りながら網に鮎を追い込む。同時に櫂で水面を叩き、火と音に驚いて逃げようとするアユが網にかかる。

四万十を扱った作品

『遅咲きのヒマワリ〜ボクの人生、リニューアル〜』は、四万十川を舞台としたテレビドラマである。

斎藤惇夫の児童文学作品『ガンバとカワウソの冒険』(また映画化作品)は仁淀川と四万十川を舞台のモデルとしている。

ドキュメンタリー

友好河川

隅田川と、1989年より友好河川である。

並行する交通

道路

鉄道

脚注

注釈

出典

- ^ a b 国土交通省 水管理・国土保全局 日本の川 - 中国 - 四万十川 2019年10月17日閲覧。

- ^ 渡川水系河川整備基本方針 - 国土交通省河川局

- ^ 四万十川 - 名水百選 Archived 2011年9月26日, at the Wayback Machine. - 環境省

- ^ 渡川水系河川整備基本方針 P4.

- ^ 国土交通大臣表彰 手づくり郷土賞 - 国土交通省

- ^ 「アサヒカメラ」2012年9月号 76P-78P 雨の沈下橋 椎名誠(朝日新聞社)

- ^ 「四万十川に電源開発計画 年間に十二億キロ 規模は信濃川に匹敵」『朝日新聞』昭和25年11月2日3面

- ^ 四万十川源流の森 - 水源の森百選 - 林野庁

- ^ a b “2-2 川の生物・水産資源 - 四万十町役場”. 2020年5月30日閲覧。

- ^ 東健作「四万十川におけるアユの長期的な漁獲変動と近年の特徴」『水産増殖』第58巻第3号、日本水産増殖学会、2010年、401-410頁、doi:10.11233/aquaculturesci.58.401、2020年6月1日閲覧。

- ^ a b 『Bises』2005年冬号 NO,39 橋下克彦「危うし、最後の清流四万十川」

- ^ “日本共産党2004年10月11日(月)「しんぶん赤旗」”. 2020年5月30日閲覧。

- ^ “NHK特集 土佐・四万十川~清流と魚と人と~”. NHK. 2022年4月4日閲覧。

- ^ “NHKクロニクル 1983年9月12日 総合 番組表”. NHK. 2022年4月4日閲覧。

- ^ “NHK特集「土佐・四万十川〜清流と魚と人と〜」”. NHK (2021年5月4日). 2021年5月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年5月6日閲覧。

関連項目

- 名水百選

- 日本の秘境100選

- 水源の森百選

- かおり風景100選 - 四万十川の沈下橋をわたる風

- 四万十川の戦い

- しまんと (列車)

- 小惑星(3182) Shimanto - 四万十川にちなんで命名された

- 日本の川一覧

外部リンク

- 四万十川 - 国土交通省水管理・国土保全局

- 渡川流域の概要 - 国土交通省四国地方整備局中村河川国道事務所

- 一般社団法人 四万十市観光協会

- 公益財団法人 四万十川財団

- 水の話 特集四万十川 - フジクリーン工業

- 北緯32度56分02秒 東経132度59分45秒 / 北緯32.933847度 東経132.995722度座標: 北緯32度56分02秒 東経132度59分45秒 / 北緯32.933847度 東経132.995722度(河口の位置)

四万十川 -と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 四万十川 -のページへのリンク