おしの‐はっかい【忍野八海】

忍野八海(おしのはっかい)

|

||||||||||||

忍野八海

| 名称: | 忍野八海 |

| ふりがな: | おしのはっかい |

| 種別: | 天然記念物 |

| 種別2: | |

| 都道府県: | 山梨県 |

| 市区町村: | 南都留郡忍野村 |

| 管理団体: | 山梨県(昭9・8・28) |

| 指定年月日: | 1934.05.01(昭和9.05.01) |

| 指定基準: | 地10 |

| 特別指定年月日: | |

| 追加指定年月日: | |

| 解説文: | 富士五湖ト同シク曽テ火山堰止湖タリシ忍野湖今ノ忍野盆地ヲ涵養セシ地下水ノ湧出口ガ湖水涸渇後モ尚現存セルモノニシテ今ハ八個ノ湧泉トナリ各停匯シテ八個ノ小池ヲナセリ コノ事實ハ現時ノ富士五個カ熔岩流ノ下ヨリ湧出セル地下水ニヨリテ涵養サレ居ルヲ暗示スルモノニシテ自然地質學上貴重ノ天然資料タリ |

| 天然記念物: | 御橋観音シダ植物群落 御池沼沢植物群落 御油のマツ並木 忍野八海 志布志の大クス 志津川のオキチモズク発生地 志賀高原石の湯のゲンジボタル生息地 |

忍野八海

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/23 01:31 UTC 版)

|

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2012年12月)

|

忍野八海(おしのはっかい)は、山梨県南都留郡忍野村にある8か所の湧泉群。富士山の伏流水及び杓子山から石割山にかけての山麓からの伏流水を水源とし、新富士火山の透水層の地下水及び古富士山の不透水層部より下方の透水層のうち水圧の高い地下水が湧きだしたものとされている[1]。忍野八海からの湧水は新名庄川に流れて、山中湖を水源とする桂川へと合流する。

国指定の天然記念物、名水百選、県の新富嶽百景にも選定されている[1]。2013年には「富士山-信仰の対象と芸術の源泉」の構成資産の一部として世界文化遺産に登録された[2]。

概要

かつては忍野村域にあった忍野湖が干上がって盆地になり、富士山や近くの火山山麓の伏流水を水源とする湧水の出口が池として残ったのが忍野八海である[1]。平地となったこの一帯は米の産地となり、湧泉の水は飲料水や農業用水として活用された。

「八海」の名は、富士講の人々が富士登山の際に行った8つの湧泉を巡礼する八海めぐりからきており(多数ある湧泉のうち8つに限ったのは、8を尊ぶ仏教的思想に基づく[3])、富士講では忍野八海のことを、元(小)八海、内八海、根元八海、富士外八海などと呼んでいる[1]。古くから富士修験の霊場とされ、行者たちは富士登拝の前に池でみそぎを行なったとされるが、1843年に各池に守護神の「八大竜王」が祀られ、出口池を一番霊場、菖蒲池を八番霊場とする巡礼路が整備された。

忍野八海はその特異な自然現象から、訪れる観光客も多く、富士山周辺でも人気の観光地として知られる。周囲は観光用の商店や施設などが建ち並び観光地化が進んでいる。

伝説

地元の旧家に残る古文書「宮下文書」の伝説では、もともと当地一帯には宇津湖(宇宙湖とも)と呼ばれる巨大湖があったが、800年から802年にかけて起こった富士山の延暦大噴火で流出した鷹丸尾溶岩により宇津湖が分断され、山中湖と忍野湖[注 1]に分かれたと伝えられている[1]。しかし標高差の地形的観点および山梨県環境科学研究所のボーリング調査により、宇津湖の存在は否定されている[4][5][6]。

沿革

- 1934年 - 国の天然記念物に指定[1]。

- 1985年 - 環境庁(現在の環境省)の名水百選に選定[1]。

- 1994年 - 山梨県の新富嶽百景に選定[1]。

- 2013年6月22日 - 「富士山-信仰の対象と芸術の源泉」の構成資産の一部として世界文化遺産に登録[注 2]。

観光

忍野八海の観光化は、茅葺屋根と富士山を背景とした田園風景を売りに1960年から始まった[7]。1965年ごろから観光地として注目されるようになり、1985年の名水百選選定で観光地化が進んだ[1]。

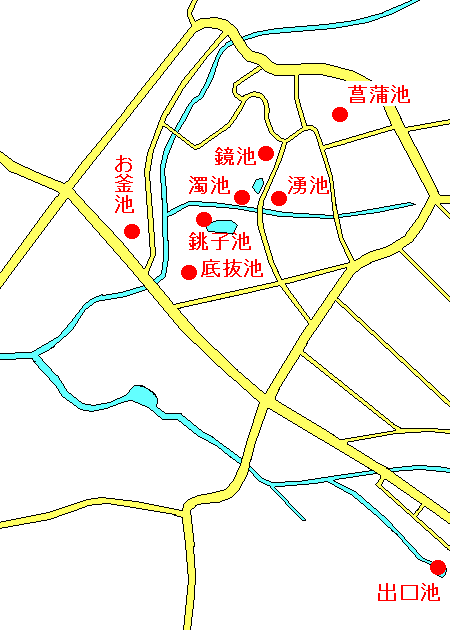

忍野八海地区からは見える富士を忍野富士と呼ぶ。冬季には池より朝霧が立ち込めることもある。最も深い「湧池」を中心にして7つの池を巡る観光客が多く、一つだけ離れた位置にある「出口池」までを巡る者は少ない。また、あまり目立たない「鏡池」「菖蒲池」などを省く観光客もおり、そちらも比較的に人出が少ない。歴史は浅いが毎年8月8日には守護神の八大竜王を祀る「八海祭り」が催される[8]。

各池の概要

忍野八海はその名の通り、以下の8つの池のことを意味する。人工の池については節#人工の池を参照。

| 画像 | 名称 | 面積

水深 |

水温

湧水量 |

守護神 (八大竜王) |

位置 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

出口池 でぐちいけ |

1,467m2 約0.5m |

12.5°C 7.2 0.265m3/秒 |

一番霊場 難陀竜王 なんだりゅうおう |

北緯35度27分13.0秒 東経138度50分12.6秒 | 忍野八海で最大の池で、一番離れた所にあり周りは静かで他の池に比べ訪れる観光客も少ない。池を見下ろす林の中に出口稲荷大明神が建つ。石碑に「あめつちの ひらける時にうこきなき おやまのみつの出口たうとき」との和歌が刻まれている。 |

|

お釜池 おかまいけ |

24m2 約7m |

13.5°C 7.2 0.18m3/秒 |

二番霊場 跋難陀竜王 ばつなんだりゅうおう |

北緯35度27分33.2秒 東経138度49分50.6秒 | 八海の中で最も小さな池。釜に熱湯が沸騰するような湧水の様子からこの名がある。バイカモが生息する。石碑には「ふじの根のふもとの原にわきいづる水は此の世のおかまなりけり」との和歌が刻まれていた。 |

|

底抜池 そこなしいけ |

208m2 約1.5m |

14°C 7.1 0.156m3/秒 |

三番霊場 娑迦羅竜王 しゃからりゅうおう |

北緯35度27分34.0秒 東経138度49分53.6秒 | 榛の木林資料館(有料)の最奥にある池。お釜池と地底で水脈がつながっているといわれている[11]。石碑に「くむからにつみはきへなん御仏のちかひぞふかしそこぬけの池」との和歌が刻まれている。忍野八海で唯一個人所有の池。 |

|

銚子池 ちょうしいけ |

79m2 約3m |

13.5°C 7.2 0.02m3/秒 |

四番霊場 和脩吉竜王 わしゅきちりゅうおう |

北緯35度27分36.1秒 東経138度49分54.3秒 | 間欠的な湧水。名前の由来は長柄の銚子に似ていることから。石碑に「くめばこそ銚子の池もさはぐらんもとより水に波のある川」との和歌が刻まれている。 |

|

湧池 わくいけ |

152m2 直視深度 3m 潜水深度 5m前後 |

13°C 7.1 2.2m3/秒 |

五番霊場 徳叉迦竜王 とくしゃかりゅうおう |

北緯35度27分36.5秒 東経138度49分58.4秒 |

|

|

濁池 にごりいけ |

36m2 |

12°C 6.5 0.041m3/秒 |

六番霊場 阿那婆達多竜王 あなばたつだりゅうおう |

北緯35度27分37.0秒 東経138度49分57.1秒 | 湧池に隣接し、池の水は横を流れる阿原川に合流している。湧水は池底から少しだけ湧き出ている。井戸水を水源とする中池からの水が流れ込んでいる。石碑に「ひれならす竜の都のありさまをくみてしれとやにごる池水」との和歌が刻まれている。 |

|

鏡池 かがみいけ |

144m2 |

11.5°C 5.8 月によって変化 |

七番霊場 麻那斯竜王 まなしりゅうおう |

北緯35度27分39.3秒 東経138度49分59.5秒 | 名前の由来は逆さ富士が映ることから。古くは鰶池(このしろいけ)と呼ばれていた。湧水量は少ない。石碑には「そこすみてのどけき池はこれぞこのしろたへの雪のしづくなるらん」との和歌が刻まれている。 |

|

菖蒲池 しょうぶいけ |

281m2 |

12°C 6.2 月によって変化 |

八番霊場 優鉢羅竜王 うはつらりゅうおう |

北緯35度27分41.0秒 東経138度50分3.1秒 | 沼状の池。周囲に菖蒲が生い茂る。石碑に「あやめ草名におふ池はくもりなきさつきの鏡みるここちなり」との和歌が刻まれている。 |

忍野八海の地図

OpenStreetMapの各池 [10]

諸問題

人工の池

忍野八海はその名の通り、前記の8つの池を指すが、周辺にはその他にも人工の池が存在している。土産物屋「忍野八海 池本[13]」の脇にある「中池」は、旅館のテニスコートであった土地を池に造成したものである。同様に「榛の木林資料館[11]」敷地内の大型の池「鯉の池」も人工池であり、これらは比較的規模が大きく目立つ上に忍野八海の中心部に位置することなどから、多くの観光客が忍野八海を構成する池であると誤認してしまう傾向がある。忍野村ではマップ等で、これらの池が個人所有で忍野八海とは異なることを注意喚起している[14][15]。

観光地化による環境破壊

|

この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2020年12月)

|

周辺地域の開発や土産物屋などの増加、人工池の造成によって環境破壊が進み、水質の悪化や湧水の枯渇が起きる可能性があるとの指摘もある。「水車小屋」の水は「湧池」内部より汲み上げられている。その為、「湧池」の湧水量は激減し、2003年に池の縁が一部崩落した。また、井戸水を水源とする「中池」の水が「濁池」に流入するようになったため「濁池」の状態が著しく変化した。

また、中国人をはじめとする観光客が池にコインを投げ入れることによる水質悪化などが問題視されている[16][17]。

水質問題

忍野村が1995年以降から毎年秋に「湧池」の水を使って水質調査を実施しているが、毎年のように大腸菌群が検出される他、化学物質テトラクロロエチレンも検出され、名水存続の危機が叫ばれている。ただし、これらの検出結果はいずれも汚染が疑われるほどのものではない。なお、化学物質が検出される理由は不明であり、周辺環境の変化との繋がりがあるのかどうかも不明である[18]。

脚注

注釈

出典

- ^ a b c d e f g h i “富士山構成資産 忍野八海”. 忍野村. 2020年12月19日閲覧。

- ^ a b “忍野八海巡礼ガイド” (PDF). 忍野村. 2020年12月19日閲覧。

- ^ 『南都留郡郷土誌』(南都留郡聯合教育会、1938)

- ^ 富士山北麓の湖底堆積物から湖形成史を探る (PDF) 輿水達司、内山高、吉澤一家 - 地球惑星科学関連学会2004年合同大会予稿集、2013年7月閲覧

- ^ 富士山北東麓古忍野湖の地質と化石 - 国立科学博物館地学研究部 藤山家徳、2013年7月閲覧

- ^ 富士山延暦噴火の謎と『宮下文書』 - 静岡大学教育学部総合科学教室 小山真人、2013年7月閲覧

- ^ 山田美奈子「村落の構造とその変容 : 山梨県南都留郡忍野村を例として(卒業論文要旨)」『お茶の水地理』第23号、お茶の水地理学会、1982年4月、49-49頁、ISSN 0288-8726、 NAID 120000851975。

- ^ 八海祭り - 忍野村、2013年7月閲覧

- ^ “忍野八海”. 忍野村. 2020年12月19日閲覧。

- ^ a b 現地解説版から

- ^ a b “榛の木林資料館”. 有限会社 榛の木林. 2020年12月19日閲覧。

- ^ “「世界遺産 富士山〜水めぐる神秘〜」”. NHKスペシャル. 日本放送協会 (2013年6月30日). 2015年9月29日閲覧。(NHKアーカイブス)

- ^ “忍野八海 池本”. 有限会社 忍野八海池本. 2020年12月19日閲覧。

- ^ “忍野八海周辺マップ” (PDF). 忍野村. 2020年12月19日閲覧。

- ^ “忍野八海へお越しの皆様へ”. 忍野村. 2020年12月19日閲覧。

- ^ “忍野八海の環境保護に関するお願い”. 忍野村. 2020年12月19日閲覧。

- ^ 富士山・忍野八海コインだらけ!中国観光客らが投げ入れ・・・文化財保護法違反J-CASTニュース

- ^ “富士山麓の清流 忍野八海の名水が汚染の危機”. 産経新聞. (2001年4月14日)

{{cite news}}: CS1メンテナンス: 先頭の0を省略したymd形式の日付 (カテゴリ)

関連項目

外部リンク

座標: 北緯35度27分34秒 東経138度49分54秒 / 北緯35.4594397度 東経138.8316713度

- 忍野八海 - 忍野村

- 忍野八海マップ - 忍野村

- 忍野八海(おしのはっかい) - 山梨の文化財ガイド(データベース)天然記念物(山梨県)

- 忍野八海 - 国指定文化財等データベース(文化庁)

忍野八海と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 忍野八海のページへのリンク