恵利原の水穴(天の岩戸)(えりはらのみずあな(あまのいわと))

恵利原の水穴

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/13 14:58 UTC 版)

恵利原の水穴(えりはらのみずあな)は、三重県志摩市磯部町恵利原にある湧水である。

別名天の岩戸で、1985年(昭和60年)「恵利原の水穴(天の岩戸)」として環境省の名水百選の一つに指定された[1]。石灰洞として、大沢の水穴の名でも知られる[2][3]。

地形・地質

朝熊山地にあり[4]、周辺の地質は広い範囲が石灰岩で形成されたカルスト地形で、石灰岩の露頭が見られる[2]。山麓は伊勢神宮別宮伊雑宮の社叢の原生林であり、その涵養により降雨の変動も受けず常時石灰岩質を浸透している。恵利原地区にはこの洞窟を含め5つの洞窟が知られており、三重県内でも大きな石灰洞穴群を作っている[2][3][註 1]。

またこの地域は層厚1,700 m+の河内層群(秩父累帯)が露出している[5]。この層群は北東から南西に伸びる断層により北西側のAブロック及び南東側のBブロックに分けられ、逢坂峠に近い本洞窟付近はBブロックに属する[5]。Bブロック内の河内層群はチャート・輝緑凝灰岩・石灰岩からなり、ほぼ水平または緩い向斜を成す[5]。この石灰岩から同定された紡錘虫はPseudofusulina toyamensis、P. krotowi、P. vulgaris、P. tanoensis、P. prisca、P. cf. alpina、P. spp.、Triticites pseudosimplex、T. cf. simplex、T. spp.、Acervoschwagerina sp.などで、この層群は前期ペルム紀 (Cisuralian) と考えられる[5]。

天の岩戸

歴史・伝承

|

この節の加筆が望まれています。

|

|

この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2024年2月)

|

伊勢と志摩を結ぶ街道が古くから存在し、その中間地点にあった水穴。昭和の初期(少なくとも昭和10年以前)から、お伊勢参りをする志摩の者には『天の岩戸』、『ちしょうさん』などと呼ばれており信仰を集めている。岩戸の奥を太陽が照らす11月23日前後には、神官による祭事が行われている。昭和10年頃、崖崩れに会い埋りかけ、土砂を除け復興を行った。その際に、多くの水が流れ出し、それに合わせ、罔象女神(ミツハノメ)と、内部に滝が有ったことから瀧祭窟の祭壇が設けられている。 真珠王として知られる御木本幸吉も、信仰者の一人で、植樹したことが知られている。

近年では、傍らの県道を伊勢方面に向かった先に、猿田彦神社があり、その中にある佐瑠女神社に新海誠の寄贈した幟が立っている。この事と、『君の名は。』のヒロインが、罔象女神がモデルとされていることと、瀧祭窟がある事、さらに『すずめの戸締まり』で、ヒロインの姓が天の岩戸を表す岩戸である事、さらに新海誠の信仰する佐瑠女神社の神はアメノウズメで、一説には志摩に帰ったとされる事、さらに天皇家で猿女(アメノウズメ)に奉納する魚は志摩からの物である事などから、元ネタの場所ではないかと考える人が増え、映画を見た若い世代の参拝者が増えつつある。

利水

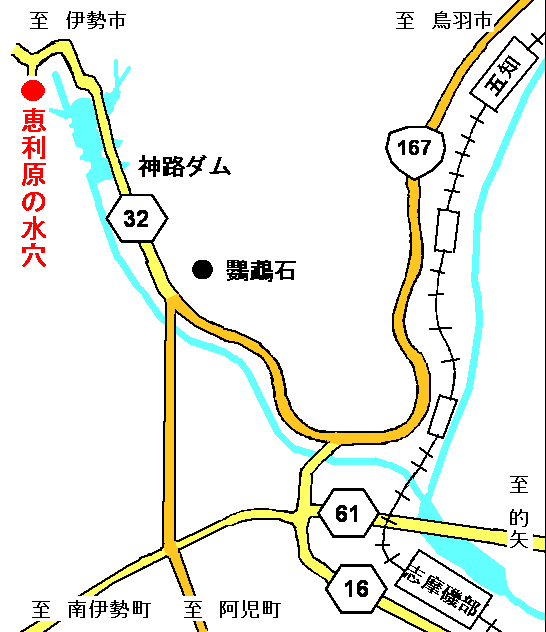

湧水のほとんどが神路ダムに流入し上水道の水源となるが、日量31,000tでも不足している。

交通

- 近鉄志摩線志摩磯部駅下車 磯部バスセンターから三交バス伊勢市行(伊勢道路経由・約10分)「天の岩戸口」下車⇒徒歩15分

- 近鉄山田線伊勢市駅下車 駅前から三交バス御座・五ヶ所方面行(伊勢道路経由・約30分)「天の岩戸口」下車⇒徒歩15分

- 車 三重県道32号伊勢磯部線ダム湖終点 徒歩15分

脚注

註釈

- ^ 市橋・天春 (1980) では、三重県内で最大の石灰洞穴群とされているが、柏木ほか (2003; 2007) および鈴木ほか (2015) によれば阿曽カルスト(とくに阿曽石灰岩体)には6つの石灰洞が存在し、こちらの方が大きい。

出典

参考文献

- 市橋甫; 天春昭吉 (1980). “伊勢神宮境内地の石灰洞に生息する節足動物”. 伊勢神宮境内地昆虫調査報告書: 425–445.

- 柏木健司; 吉田勝次; 稲垣雄二; 鈴木健士; 近野由利子; 五藤純子 (2003-12). “石灰岩洞窟の地質探検―三重県大宮町の阿曽カルスト―”. 地質ニュース 592: 44–48.

- 柏木健司; 吉田勝次; 稲垣雄二; 近野由利子; 鈴木健士; 五藤純子 (2007). “紀伊半島東部の霧穴(石灰岩洞窟)地下地質と阿曽カルストの地質構造(予察)”. 福井県立恐竜博物館紀要 6: 35–44.

- 須佐見吉生 (1984), “三重県”, 近畿の石灰洞 第2回 中間報告

- 鈴木和博; 三村耕一; 稲垣伸二; 竹内誠 (2015-06). “三重県秩父帯阿曽カルストの石灰岩体から産出した円錐状コノドント”. 地質学雑誌 121 (6): 179-183.

- 松下進『日本地方地質誌 近畿地方 (改訂版)』朝倉書店、1971年1月31日、271–275頁。

外部リンク

- 志摩市水道ビジョン2021 - 志摩市

- 天の岩戸 - 伊勢志摩観光ナビ(伊勢志摩観光コンベンション機構)

- 別世界!最強のパワースポット 太陽の神が隠れた洞窟 「天の岩戸」へ - 観光三重(三重県観光連盟)

座標: 北緯34度24分28.8秒 東経136度45分48.6秒 / 北緯34.408000度 東経136.763500度

固有名詞の分類

- 恵利原の水穴のページへのリンク