ばんじょう‐がわ〔バンジヤウがは〕【番匠川】

番匠川

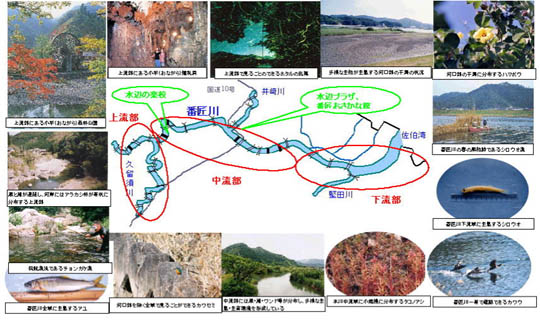

| 番匠川は、その源を大分県南海部郡本匠村の三国峠に発し、急峻で屈曲の多い渓谷を流下し、途中久留須川、井崎川等を合わせながら東に流れ、山間部を抜けて、ゆるやかに蛇行して佐伯市に至り、さらに堅田川を合わせて佐伯湾に注ぐ、幹川流路延長38km、流域面積464km2の一級河川である。 |

|

| 河口部に位置する佐伯市を流れる番匠川 |

| 河川概要 |

|

○拡大図 |

| 1.番匠川の歴史 |

| "流域の文化、経済の発展に大きく寄与してきた番匠川。江戸時代に建設された「佐伯藩の四大井路」は佐伯藩の財政を潤し、当時建設された堰は現在もかんがいの役割を果たし、流域の田畑を潤しています。" |

|

番匠川の歴史と先人の知恵 |

|

【佐伯城の築城と佐伯藩初代藩主 毛利高政の都市計画】 佐伯藩初代藩主 毛利高政は慶長6年(1601年)、日田隈城から佐伯二万石を封ぜられ、番匠川下流の左岸に位置する八幡山(城山)に佐伯城を築き、番匠川の河口付近の干潟を埋め立てて

【交通の変遷:舟運】 番匠川では下流部を中心に古くから舟運が発達しており、江戸時代から舟運のための流路や水深を確保するための工事が行われていました。明治4年(1871年)頃の「佐伯藩時代屋敷図」には

【佐伯藩の四大井路】 番匠川の流域では江戸時代に4つの大規模な用水路(小田井路、鬼ヶ瀬井路、常盤井路、高畠井路)が建設されており、「佐伯藩の四大井路」と呼ばれています。これらの用水路は流域の農業の振興に大きく役立てられ、佐伯藩の財政を潤したと言われています。当時建設された堰は現在もかんがいの役割を果たし、番匠川下流域から中流域の田畑を潤し続けています。

|

| 2.地域の中の番匠川 |

| "豊かな自然環境も数多く残され、水辺の楽校等の活動拠点の場も存在し、また番匠川活動支援センター等、川での活動をサポートする体制も整っているため、環境学習・体験学習の場として最適の環境です。さらに各種祭りも四季を通して開催されています。" |

| 3.番匠川の自然環境 |

| "周囲の山々と調和して緑豊かな景観美を造り、その沿川は豊かな自然環境を有するとともに、良好な水質から清流番匠川として親しまれています。" |

|

番匠川流域は、大分県南部に位置しており、番匠川と周囲の山々が調和して緑豊かな景観美を造り、またその沿川は豊かな自然環境を有するとともに、良好な水質から清流番匠川として親しまれています。 源流から弥生町に至る上流部は、石灰岩が露頭した山地に広がるアラカシ林によって、岩と照葉樹林が調和した自然景観が見られます。その流れは石灰岩等の岩盤を侵食して流れ、清流を好むゲンジボタル、カジカガエルや土の崖を巣とするカワセミやヤマセミなどが生息しています。また、山間の樹林に囲まれた支川にはムカシトンボなども生息しています。 中流部の弥生町から佐伯市にかけては、瀬や淵が交互に現れ変化に富んだ流れを呈しており、一部の区間において伏流現象がみられるところがあります。流水部には番匠川を代表するアユ、オイカワ、ヨシノボリ類などが生息しており、河岸にはエノキやホテイチクなどの河畔林が見られます。また、川原にはツルヨシが繁茂しサナエ類などの昆虫類が多く生息するとともに、高水敷に広がる湿地帯にはタコノアシなどの貴重な植物が生息するなど、多種多様な生息・生育環境が保たれています。特に稲垣橋から高畠堰にかけては貴重な水産資源であるアユの産卵場を保護するため、水産資源保護法に基づく保護水面に指定されています。 大分県南地域の中心となる佐伯市を流下する下流部は、水際にヨシ群落が点在し、オオヨシキリなどの生息の場となっています。さらに河口付近の干潟にはハマボウ群落が分布し、水面にはマガモやヒドリガモ、カワウなどが生息しています。また、網代笹を背にして行うシロウオ漁での漁夫の姿やかぎ針のついた竹竿でアユをかけてとるチョンガケ漁は番匠川の風物詩となっています。

|

| 4.番匠川の主な災害 |

|

(注:この情報は2008年2月現在のものです)

番匠川

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/01/21 03:45 UTC 版)

| 番匠川 | |

|---|---|

JR日豊本線から上流方を望む

|

|

| 水系 | 一級水系 番匠川 |

| 種別 | 一級河川 |

| 延長 | 38 km |

| 平均流量 | 12.38 m3/s (番匠橋観測所 2000年) |

| 流域面積 | 464 km2 |

| 水源 | 三国峠(大分県) |

| 水源の標高 | 664 m |

| 河口・合流先 | 佐伯湾(大分県) |

| 流域 |  日本 大分県 日本 大分県 |

|

|

|

番匠川(ばんじょうがわ)は、大分県南部を流れる一級河川番匠川水系の本流。九州屈指の清流として知られる。

地理

佩楯山(はいだてさん、標高754m)南麓の三国峠(標高664m)に発し東流。旧本匠村では小半(おながら)鍾乳洞を経て佐伯市市街地の南から佐伯湾に注ぐ。

番匠川は、雨の少ない時期には小半鍾乳洞の上流約4km、因尾地区で2kmから4kmにわたって涸れ川化する[1]。堂ノ間の本宮岩と呼ばれる石灰岩の大岩壁の下で失水し、井ノ上の下流に至って突如湧き出し、流れ始める。この現象は因尾盆地の地下に潜在している石灰岩層中に大きな地下川系が発達しているため、川水が潜流すると考えられている。潜流する川水の集水面積は約60㎢ある。

名称の由来

由来については大きく3つの説があり、定かではない[2]。

流域の自治体

- 大分県

- 佐伯市

かつて上・中流域は南海部郡本匠村、弥生町だったが、市町村合併により2005年3月3日より流域全体が佐伯市となった。

支流

- 久留須川

- 井崎川

- 堅田川

脚注

- ^ 大分地質学会誌特別号, no.5, 1999

- ^ “【番匠川】の概要/国土交通省九州地方整備局河川部”. www.qsr.mlit.go.jp. 2019年9月8日閲覧。

外部リンク

固有名詞の分類

- 番匠川のページへのリンク