かこ‐がわ〔‐がは〕【加古川】

加古川

| 加古川は、但馬地域と播磨地域の境界に連なる山地の北部に位置する粟鹿山(青垣町)に源を発し、途中篠山川、杉原川、東条川、万願寺川、美嚢川等を合わせながら滝野町、小野市、加古川市等を貫流し瀬戸内海播磨灘に注ぐ幹川流路延長約96kmの河川です。加古川市の流域は9市13町にまたがっており、その面積は約1,730km2で兵庫県の約21%を占め、播磨地域において最大の河川です。 |

|

| 加古川河口部を上空から望む |

| 河川概要 |

|

○拡大図 |

| 2.地域の中の加古川 |

| "名勝「闘竜灘」や「歴史民族資料館」など観光客等との交流も多く、下流部においては市民への防災知識の向上に資する「加古川河川防災ステーション」や「緊急用河川敷道路」を利用した加古川マラソン大会等、市民との交流の場として幅広い年齢層に親しまれています。" |

| 3.加古川の自然環境 |

| "加古川は、植物並びに生物とも豊富な生態系を持っており、特に河口域(汽水域)において塩沼植物群落が存在し、アイアシ群落、シオクグ群落、ナガミノオニシバ群落は、優占種そのものが絶滅危惧種であり、加古川の自然を特徴づける存在であると言えます。" |

|

植物・生物が多様な加古川 |

|

| 4.加古川の主な災害 |

加古川における近年の災害

|

(注:この情報は2008年2月現在のものです)

加古川

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/05/04 05:20 UTC 版)

| 加古川 | |

|---|---|

大門橋下の瀬

|

|

| 水系 | 一級水系 加古川 |

| 種別 | 一級河川 |

| 延長 | 96 km |

| 平均流量 | 29 m3/s (国包観測所 2002年) |

| 流域面積 | 1,730 km2 |

| 水源 | 粟鹿山(兵庫県) |

| 水源の標高 | 962 m |

| 河口・合流先 | 播磨灘(兵庫県) |

| 流域 |  日本 日本兵庫県・大阪府 |

|

|

|

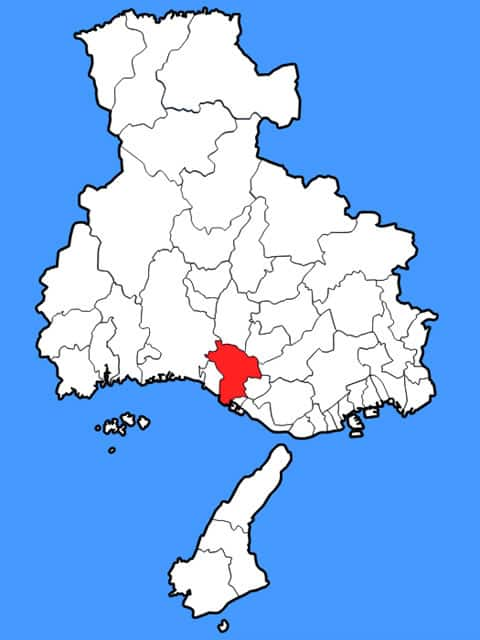

加古川(かこがわ)は、兵庫県中央部を流れる河川。全長、流域面積共に兵庫県最大の河川で、一級河川に指定されている。

概要

本流(幹川)流路延長96km、流域面積1,730km2。集水域が広く、支流数が多い。兵庫県に河口を持つ河川水系の中では、本流流路延長・流域面積ともに最大である。その流域は東播磨全域及び丹波南部だけでなく、神戸市北区、灘区の一部(六甲山系北稜)、さらには県外の大阪府能勢町天王峠周辺の地域も含む(篠山川上流域水無川上流部)。瀬戸内海の明石海峡・鳴門海峡以西に流れ込む水系としては、流域面積で高梁川、吉井川、旭川に次ぐ規模である。

加古川市と高砂市の境として播磨灘に注ぐ。市川、夢前川、揖保川、千種川とともに、播磨灘に流れ込む「播磨五川」と総称される。

本流の河床勾配は日本列島の河川としては緩い。このことにより上流から下流まで全川に渡って緩やかな流れに生息する生物が広く生息している[1]。

語源

鎌倉時代の中期には既に「かこ川」の名前が定着したと見られ[2]、古くは「賀古川」「鹿児川」などとも表記された。語源については「加古郡」の郡名と同じく諸説があり、定かではない[3][4][5]。

- 昔、景行天皇が印南野氷の丘(日岡山)より四方を望まれた時に、河口の三角州が鹿の背に似ているところから名付けたという。

- 『播磨国風土記』によると、日岡山の地形が「鹿の児(しかのこ)」に似ていたので、地域名は「鹿児の郡(かこのこおり)」と名付けられたという伝説がある。

- 加古川は播磨内陸部への重要な交通経路であったので、河口付近に集落が発達したとされる。多くの船が往来することにつれて拠点港になり、「水夫(かこ)」が多く住んでいたとされる。

- 河口南側の大津村(現加古川町稲屋)付近に港があり、港から望む風景は湖のように見えたから、「かこ」は湖のように「囲む」湾から名付けられたとも言われている。

- 日岡山の周辺(現在の加古川駅付近)に、多くの鹿が住みついたため、地域が「鹿の村」と名付けられた。

地理

流域の自治体

本流

現在本流と比定されている河流の源流は、丹波市の北西の粟鹿山(標高962m)付近に発する一の瀬川である。この河流は大名草で石風呂川と合流した後、佐治川と名を変え、篠山川合流点まではこの名で呼ばれてきた。近現代は、本流名を統一的に呼ぶことが一般的になったため、佐治川部分も加古川と呼びならわす場合が増えてきている。この区間の現地河川名表示板には「加古川(佐治川)」と記されている。

佐治川・篠山川合流点(谷川駅付近)から美嚢川合流点(加古川・三木・小野の3市境付近)が中流域に当たる。中流域は一部急流が分布し、西脇市上比延町の急流は津万滝(つまたき)、加東市の急流は闘龍灘(とうりゅうなだ)、姫滝と名付けられている。

現在の感潮域は河口から古新堰堤までである。

河口一帯は重要港湾かつ2010年8月に指定された重点港湾である東播磨港の中央部に当たる。

水系の主な河川

- 支川(支流)

河口から源流に向かって記述する。

- 西川

- 権現川

- 曇川 - 国安川

- 美嚢川

- 志染川 - 淡河川

- 鳴川、屏風川

- 小川川

- 北谷川

- 吉川川

- 志染川 - 淡河川

- 桜谷川

- 山田川(小野市)

- 前谷川

- 万勝寺川

- 万願寺川

- 下里川 - 賀茂川

- 普光寺川

- 佐谷川

- 芥田川

- 東条川 - 黒石川

- 鴨川

- 出水川

- 千鳥川

- 三草川

- 野間川

- 仕出原川

- 大和川(多可町)

- 杉原川

- 安田川

- 思出川(多可町)

- 山野部谷川

- 多田川

- 三谷川

- 市原谷川

- 丹治谷川

- 比延谷川

- 畑谷川

- 門柳川

- 篠山川

- 山田川(丹波市)

- 石戸川

- 阿草川

- 大山川

- 宮田川

- 藤岡川

- 黒岡川

- 小枕川

- 奥谷川

- 曽地川

- 辻川

- 藤坂川

- 籾井川

- 岩屋谷川

- 牧山川

- 坂尻川

- 五野川

- 西谷川

- 坂尻川

- 福田谷川

- 中河原川

- 柏原川

- 高谷川

- 葛野川

- 清住谷川

- 鴨内谷川

- 芦田川

- 奥塩久谷川

- 遠阪川

- 倉町川

- 稲土川

- 派川(分流)

- 堀川

- 別府川

篠山川は加古川水系有数の規模をもつ支流で、佐治川と篠山川の合流点は、その水文上の重要性が民間にも認識されており、古くから「であい」と呼ばれてきた[6]。「であい」までが上流域、それより下流が中流域となる。この合流点が旧丹波国(上流)と旧播磨国(中下流)の分岐点ともなっている[7]。

篠山川源流から佐治川との合流点を経て加古川河口までの流路延長は、現在本流とされる部分の延長よりも長い。「合流点までの流路延長が、合流する河川より短くとも、合流する河川よりも流量が多ければ本流とする」という原則に従ったという建前だが、年間を通じて雨量が多く、流路延長と流量とが正比例するのが通例である日本列島の水系としては非常に珍しい[8]。いずれにせよ、加古川水系は双頭の形状を持っている、といえる。

上流部(佐治川)の支流である高谷川(丹波市)の水源付近には、由良川水系・竹田川の支流である黒井川との谷中分水界がある。「水分れ」と呼ばれ、標高は94.5mで、太平洋側と日本海側を分かつ本州の中央分水嶺の中で最も低い地点である[9]。ここから下流、佐治川左岸沿いにのびる国道175号は篠山川合流点まで「水分れ街道」と愛称されている。

左岸に合流する美嚢川は篠山川と並ぶ大きな支流で、この合流点が加古川中流域と下流域の分岐点となっている。この支流は志染川などを通じて、六甲山北麓の水を集めており、流域は、神戸市北区の大部分を占めるほか、神戸市灘区の北部(地獄谷・石楠花谷)さえ含む。

隣接水系

加古川水系の大きな特徴の一つは、隣接水系との谷中分水界の多さである。隣接水系のうち、武庫川水系(①田松川、篠山市当野)、由良川水系(②「石生の水分れ」、③栗柄峠および鼓峠:篠山川支流宮田川と由良川水系竹田川及び友淵川、篠山市栗柄)、市川水系(④青垣峠:双方本流源流部)とはそれぞれの本・支流で谷中分水界を形成する。④以外の谷中分水界については、およそ一億年前を境とする長期間、篠山層群を形成し、白亜紀前期の恐竜、哺乳類、カエルなどの化石を輩出する主因となった大きな湖が篠山盆地に位置していたことによるところが大きい。「改訂・兵庫の貴重な自然-兵庫県版レッドデータブック-2003」地形・地質・自然景観部門では①がCランク、②がBランク、③がAランクに評価されている。③のように二つの異なる谷中分水界かつ本州中央分水界がわずかの距離に並ぶのは非常に珍しい。また、鼓峠の場合、一枚の小さな田圃から水が両水系に流れ出ている。

以下、加古川河口左岸(東岸)から順に

- 泊川水系(加古川本流と、その分流でともに播磨灘に注ぐ別府川に区切られる加古川三角州内に発し、加古川河口左岸に沿いつつ堤防に仕切られたまま播磨灘に直接注ぐ形態の独立水系で、2級河川)

- 喜瀬川水系

- 瀬戸川水系

- 明石川水系(主な分水界に雌岡山、雄岡山、笠松峠、シブレ山、長坂山)

- 新湊川水系(主な分水界に小部峠、妙賀山)

- 生田川水系(主な分水界に石楠花山)

- 都賀川水系(主な分水界に三国岩)

- 武庫川水系(主な分水界に、赤松峠、三本峠、古坂峠、虚空蔵山、白髪岳、松尾山(高仙寺山)、田松川筋の谷中分水界、鍋塚池上の谷中分水界、三国ヶ岳、古坂峠、原峠、天王峠:大阪府能勢町内)

- 淀川水系(主な分水界に天引峠、原山峠、三国岳)

- 由良川水系(本州中央分水嶺をなす。主な分水界に三国岳、櫃ケ嶽、雨石山、板坂峠、弓谷峠、藤坂峠、小金ケ嶽、三嶽、鼓峠、栗柄峠、鏡峠、佐仲峠、黒頭峰、瓶割峠、譲葉山、石生の水分れ、霧山、五大山、鷹取山、五台山、穴裏峠、蓮根峠、塩久峠、榎峠、梨木峠、烏帽子山 、遠阪峠)

- 円山川水系(中央分水嶺をなす。主な分水界に遠阪峠、粟鹿山)

- 市川水系(主な分水界に、青垣峠、三国岳、三国峠、千ヶ峰、飯森山、高坂峠、入相山、笠形山、舟坂峠、釜坂峠、深山)

- 天川水系

- 法華山谷川水系(国道250号線竜山大橋以下の下流部・河口部は旧加古川西分流河口河道跡。1660年代後半に姫路藩主榊原忠次が新田開発・街道整備のため加古川右岸に造営した升田堤によって西分流[竜山大橋までの旧河道跡の一部は現・洗川]への流れが遮断、用水路化され、河流は現在の加古川最下流部である東分流に一本化される。なお、現在「洗川樋門」と呼ばれている用水路樋門は升田堤より下流にくだったJR西日本山陽新幹線加古川橋梁北側に位置する。主な分水界に笠松山、善防山)

湖沼

自然

|

この節の加筆が望まれています。

|

流域はその大部分が照葉樹林帯に属するが、六甲山北稜などでは小規模のブナ林も見られる。

魚類は、オイカワやアユの遡上が確認されている[10]。通常河床勾配の小さい下流域ほど種数が多いと推測されるが、中流に至るまで河床勾配の小さい加古川では種類の多い区域が中流上部まで広がる。兵庫県の瀬戸内海流入河川としては種数が最も多い(純淡水魚41種 通し回遊魚15種)[11]。河床勾配が小さいため、緩やかな流れを好む魚類(タナゴ類などのコイ科、メダカ、ナマズなど)は上流域まで分布する[12]。上流でも夏期最高水温が25℃を越える地点があり、冷水性種の分布は限定される[13]が、冷水性で北方に分布の中心があるホトケドジョウの分布の西限は流域の丹波市旧氷上町内にある[14]。

流域の降水量は全般的に少なく、集水域の広さに比べ流量は多くない。このため、下流では古代より農業用水のためのため池が非常に多く作られた。

人間とのかかわり

歴史

- 人類史以前

篠山川の河床で、丹波竜(タンバティタニス・アミキティアエ)と命名されたティタノサウルス類と推定される恐竜化石が発見されている。また同地域で発見された原始的な角竜類化石は新種ササヤマグノームス・サエグサイと命名され、角竜類の起源地アジアから北アメリカへの移動の時期が1億1000万年前頃と考えられることを示す重要な証拠とされる[15]。

- 古代

『播磨国風土記』に、「印南別嬢」(いなみのわきいらつめ)の遺骸が川に沈んだ、という説話があり、この川が加古川とされる。

607年(推古天皇15年)、聖徳太子によって用水路が整備されたとされる。かつては日本最古の取水施設・五ヶ井堰が長らく存在した[16] ほか、測量の基準点となったと伝えられる「太子岩」と呼ばれる岩石が現在も残る。

- 中世

加古川の渡河に渡船が利用されるようになる。川幅が広く、流れが急な加古川は山陽道における難所であった。

- 近世

1594年(文禄3年)、滝野の阿江与助ら3人が豊臣秀吉配下の奉行・生駒玄蕃の命を受け、滝野‐洗川尻間の河川舟運路を完成させた。その後、中流域の岩場が徐々に開削され、闘龍灘を中継地点として、上流の丹波から河口までの高瀬舟を用いた舟運が発達した。この舟運は物流幹線を担う地域経済の背骨として明治時代まで続く。

上流から下流にいたるまで、その水資源を利用した各種・多様な工程の手工芸産業が立地した。繊維製品では丹波布(佐治布)、丹波木綿、播州織、陶器には立杭焼、その他の手工芸品では杉原紙、播州毛鉤、三木金物(鏝、肥後守など)、播州鎌、播州そろばんなどが栄えるに至った。

1606年(慶長11年)より、姫路藩主池田輝政による治水のための大規模な流域改修工事が始まった。このとき今より東側(加古川町稲屋周辺)にあった河口が西へと付け替えられ、現在の形になったと考えられている[17]。明治になり町村制が施行されると流路に合わせる形で加古郡と印南郡の境が西に移動した。

- 近現代

水を利用した各種工業の近代化がすすんだ。加古川市の日本毛織やオーミケンシ、神戸製鋼所などは東播地域における工業地帯化の先鞭をつけた。とりわけ、靴下やタオル等の毛織物の縫製は加古川市の主力産業であり、靴下は生産高日本一を誇る。

農業・工業用水確保のための施設(用水路や堰など)が近代化し、洪水を防ぐためのダム・放水路といった治水施設が新たに作られた。これらの整備は河口部における流量の低下を招き、播磨灘での漁業に悪影響を与えている[18][19]。

中流域は日本有数のゴルフ場集中地帯となっており、グリーンに投下される農薬による水質汚染が懸念されている。

2003年(平成16年)には河川敷にフルマラソンのできる「県立加古川河川敷マラソンコース(加古川みなもロード)」が整備され、毎年12月23日には加古川マラソンが開催されている。

河川名と同名の都市・加古川市はとりわけ加古川とのかかわりを意識してきた。1995年夏には第4回全国川サミットが、2010年9月には同第19回サミットが加古川市で開催された[20]。また、1998年から2010年まで(財)加古川ウェルネス協会から川の絵画大賞が贈られていた[21]。

加古川の河川舟運

- 物流

加古川の河川舟運は、姫路藩による河川改修や都市開発によって大きく発展し、変遷を遂げてきた。沿岸各地域からの農作物や、織物、刃物などの工芸品などの物資は河口部に新たに造成された計画都市・高砂に集められ、ここから海運で大坂と中継することで広域物流ルートを形成するにいたった。そのため、加古川流域は上方との結びつきが強く、生活文化でも大きな影響を受け、播磨国の中でも特徴的な地域となっていた。

闘龍灘は高瀬舟が通るには水の流れが激しすぎるため、途中で荷物の積み下ろしを行う必要があり、舟運にとってのネックであった。これを解消するべく1873年(明治6年)に最後の開削工事が行われた。1913年(大正2年)、中流から下流にかけて川と並行するように線路が敷設された播州鉄道(現JR西日本加古川線)の開通以後、物流構造が変化し、舟運は鉄道に代替され姿を消した。

- 渡船

|

この節の加筆が望まれています。

|

- 船町の渡し跡

- 黒田の筏場

- 畑瀬の渡し跡

- 福地と蒲江の川わたり(浅瀬)

- 大門舟着場跡

- 太閤渡し跡

- 嘉市渡し跡

- 市場舟着場跡

- 下来住舟着場跡

- 国包の渡し跡

道路

- 本流に渡された橋梁

佐治川に架かる主な橋は、上流側より次の通り(すべて丹波市内)。

- 山の神橋(一の瀬川)、* 宮橋、* 稲荷橋、* 万世橋、* 古川橋、* 梅の木橋、* 竹端橋

- 佐治大橋(国道427号線)、* 神楽橋、* 菊ヶ下橋、* 東角橋

- 青垣大橋(兵庫県道7号青垣柏原線)

- 中オツケ橋、* 下オツケ橋、* 中川原橋、* 芦田橋

- 東福橋(京都府道・兵庫県道109号福知山山南線)

- 船戸橋(兵庫県道282号沼市島線)、* 幸世橋(兵庫県道7号青垣柏原線)、* 徳昌寺橋

- 柳町橋、* 天神橋(兵庫県道285号賀茂春日線)

- 幸科寺橋、* 京橋(兵庫県道78号丹波加美線)

- 栄橋、* 犬岡橋、* 本郷橋、* 稲継大橋、* 錦橋

- 佐野橋、* 夫婦橋(兵庫県道109号福知山山南線)、* 小野橋、* 応地橋、* 和田橋(兵庫県道109号福知山山南線)

- 船戸橋(県道86号多可柏原線)

- 井原橋(国道175号「水分れ街道」終点。下流側に篠山川合流点を見渡せる)

篠山川合流点より下流の加古川幹川渡河橋は、上流より順に以下の通り。

- 西脇市

- 船町橋(兵庫県道139号山南多可線)

- 新中橋、* 中央橋(兵庫県道174号本黒田停車場線)

- 畑瀬橋(兵庫県道559号門柳大門線)

- 緯度橋(兵庫県道36号西脇篠山線。北緯35度上にある橋。東詰は日本へそ公園)

- 津万橋、* 鹿野大橋(兵庫県道566号上鴨川西脇線)

- 中郷橋、* 新西脇大橋(国道175号)

- 重春橋(兵庫県道347号和布西脇線)

- JR加古川線 第三加古川橋梁(上流側に加古川・杉原川合流点を見渡せる)

- 野村橋、* 野村大橋(兵庫県道34号西脇八千代市川線)

- 板波橋

- 加東市

- 闘竜橋(下流側に闘竜灘をのぞむ。兵庫県道349号市場多井田線)

- 滝見橋、* 滝野大橋(兵庫県道17号西脇三田線)

- 中国自動車道 加古川橋梁

- 加古川横断共同橋(水道橋)、* 福田橋(兵庫県道204号社町停車場線)

- 加東大橋(国道372号)

- 加東市・小野市境

- 大門橋(兵庫県道350号松尾青野ヶ原停車場線)

- 小野市

- 新大河橋、* 粟田橋(兵庫県道23号三木宍粟線「きらら通り」)

- 神戸電鉄粟生線加古川橋梁

- 大住橋(兵庫県道81号小野香寺線)

- 万歳橋(兵庫県道375号平荘市場線)

- 山陽自動車道 加古川橋梁

- 加古川市

- JR加古川線 第二加古川橋梁

- 上荘橋(兵庫県道65号神戸加古川姫路線)

- 池尻橋(兵庫県道384号平荘大久保線)

- 加古川水管兼歩行者自転車道(水道橋)

- 新加古川橋(加古川バイパス)

- JR山陽本線 加古川橋梁

- 加古川橋(国道2号)

- 加古川市・高砂市境

- 播州大橋(国道250号)

- JR山陽新幹線 加古川橋梁

- 山陽電気鉄道 加古川橋梁[22]

- 相生橋(兵庫県道718号明石高砂線)

主な河川施設

|

この節の加筆が望まれています。

|

- ダム・堰

- 藤岡ダム

- 八幡谷ダム

- 鍔市ダム

- 黒石ダム

- 川代ダム

- 大川瀬ダム

- 呑吐ダム

- 鴨川ダム

- 糀屋ダム

- 権現ダム

- 平荘ダム

- 喜多前坂黒田井堰

- 大伏の井堰

- 津万井堰

- 西部井堰(旧・三ヶ村井堰)

- 加古川大堰

- 河合頭首工(河合井堰)

- 古新堰堤

- 加古川堰堤(高砂市上水取水場)

- 用水路・導水路

脚註

- ^ “加古川水系・本文”. ひょうごの川・自然環境アトラス Web版. p. 9 (2009年3月). 2024年2月29日閲覧。

- ^ “日本の川 - 近畿 - 加古川 - 国土交通省水管理・国土保全局”. www.mlit.go.jp. 2019年9月7日閲覧。

- ^ “鹿児のもち | 春光堂”. kakonomochi. 2019年9月7日閲覧。

- ^ “日岡山展望台より(第2回)”. www.bb.banban.jp. 2019年9月7日閲覧。

- ^ “株式会社カノコ-店舗情報”. kanoko-co.jp. 2019年9月7日閲覧。

- ^ 現在、丹波市側には「であい公園」が整備されている。

- ^ なお、篠山川最下流の1Kmあまりは丹波と播磨の境界となっている。右岸が丹波で左岸が播磨。

- ^ ここで篠山・佐治合流点の流量差が問題となろうが、同地点での経年的なデータが示されていないのでどちらが本流とするべきか疑問が残る。なお、篠山川源流から河口までの流路延長は100キロを超すので、流量の加減では、『理科年表』に掲載されるべき水系である。

- ^ なお、ここを経て加古川市と舞鶴市を縦断すれば標高100mを越えずに瀬戸内海から日本海まで行くことができる。

- ^ 加古川大堰の概要 (PDF) 国土交通省近畿地方整備局姫路河川国道事務所

- ^ 第1部 兵庫の淡水魚概要 (PDF) 人と自然の博物館

- ^ ひょうごの川自然環境アトラスWEB版 加古川水系編 (PDF) 兵庫県県土整備部土木局河川計画室

- ^ ひょうごの川自然環境アトラスWEB版 加古川水系編 (PDF) 兵庫県県土整備部土木局河川計画室

- ^ 兵庫県内で丹波市のみに生息が確認されている希少な魚ホトケドジョウ氷上回廊公式サイト

- ^ 研究成果のポイント・兵庫県丹波篠山市に分布する篠山層群大山下層(約1億 1000 万年前)から植物食恐竜(角竜類)化石を発見し,新属新種「ササヤマグノームス・サエグサイ」と命名 (PDF)

- ^ 加古川扇状地ゾーン・ゾーンの歴史 (PDF) いなみ野ため池ミュージアム。なお、五ヶ井堰を水源とする五ヶ井用水は農業用水路として現存する。

- ^ 『加古川市誌』第一巻

- ^ “加古川の水質・水温変化が沿岸域の生態系サービスに与える影響の基礎的分析”. 2021年11月20日閲覧。

- ^ “加古川河口域ノリ養殖場に及ぼす陸域からの栄養塩供給の影響”. 2021年11月20日閲覧。

- ^ “第19回全国川サミットin加古川” (PDF). 姫路河川国道事務祖 調査第一課 (2010年9月26日). 2013年4月5日閲覧。

- ^ “加古川ウェルネス協会 全国公募 川の絵画大賞展”. 加古川ウェルネス協会. 2013年4月5日閲覧。

- ^ 1984年(昭和59年)に国鉄高砂線が廃止されるまでは、山陽電気鉄道橋梁の下流側に平行して設置されていた高砂線加古川橋梁が最下流の鉄道橋であった。

関連項目

外部リンク

加古川(かこがわ)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/05 03:41 UTC 版)

「ライトノベル (漫画)」の記事における「加古川(かこがわ)」の解説

※この「加古川(かこがわ)」の解説は、「ライトノベル (漫画)」の解説の一部です。

「加古川(かこがわ)」を含む「ライトノベル (漫画)」の記事については、「ライトノベル (漫画)」の概要を参照ください。

「加古川」の例文・使い方・用例・文例

加古川と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 加古川のページへのリンク

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif)

![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif)