とき【時】

読み方:とき

1 過去から現在、現在から未来へと、一方的また連続的に流れていくと考えられているもの。物事の変化・運動によって認識される。時間。「—が流れる」「—がたつ」「—を刻む」

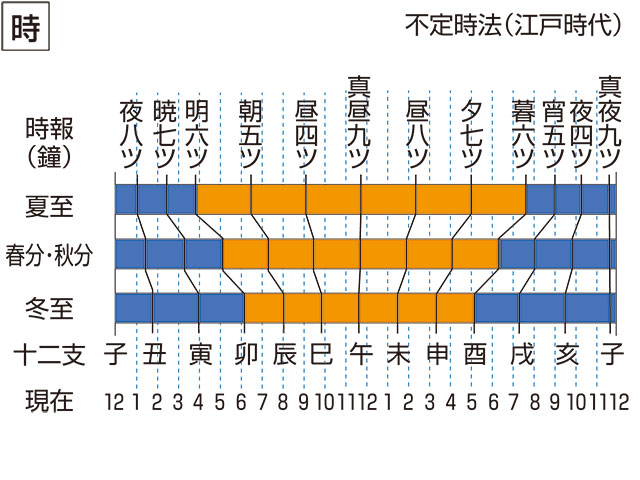

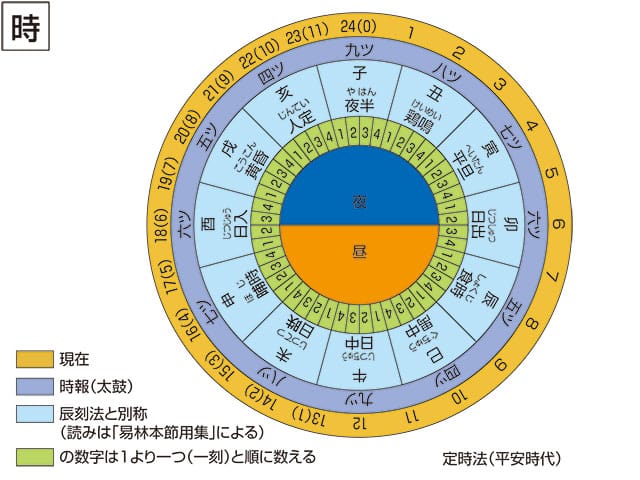

2 時法によって示される、1日のうちの特定の時点や時間帯。また、その時法に基づく単位時間。時刻。刻限。日本では明治6年(1873)以来、平均太陽時によって一昼夜を24等分し、太陽が子午線を通過する時刻の12時間前を零時とする時法が行われている。また一般に、24時を午前・午後の12時ずつに分けて、零時を午前零時、12時を午後零時とよぶ慣習もある。昔の時法には、1日を等分する定時法と、昼夜を別個に等分する不定時法とがあり、単位時間の長さは、不定時法では季節や場所によって異なった。定時法は古代律令時代には既にあり、漏刻(水時計)を用いて1日を12等分し、各時刻に十二支を配して、鼓や鐘を鳴らして時を告げた。真夜中の子(ね)の刻に9回、丑(うし)の刻に8回というぐあいに一時(いっとき)ごとに一打減らすもので、そのため、昼夜の各時刻を九つ…四つとも表した。近世になると、昼夜をそれぞれ6等分する不定時法が広く行われた。時刻の表し方は古代と同様であるが、各時刻はさらに2等分されて半とよばれたり、3等分されて上・中・下とよばれたりした。

3 時間の流れの一点。時刻。また、時刻を知らせること。「—の鐘」「—をつくる」

4 ある時期。

㋐関心がおかれている時代や年代。ころ。「—は幕末、所は江戸」「—の首相」

㋑季節。時候。「紅葉の—」「—の物でもてなす」「—なし大根」

㋐さまざまな状況を念頭に置いた、不特定の時期。場合。「—に応じた方策」「あいさつのしかたも—と場所による」

㋑状況が明示できない、漠然とした時期。「—には失敗もある」「—として、そんなことも起こる」

7

㋐ちょうどよい機会。好機。「しかるべき—を待つ」「逆転の—をうかがう」

8 わずかな間。一時。また、当座。臨時。「—借り」「—貸し」

9 定められた期日。期限。「—を切って金を貸す」「返済の—が迫る」

㋐ある状態になっている時点や時期。「家に着いた—、母はいなかった」「幼稚園の—は、やんちゃ坊主だった」

㋑ある状況を仮定的に表す。おり。場合。「地震の—はどうしよう」

11 (「どき」の形で接尾語的に用いて)まさにその時期。また、それにふさわしい時期。「食事—で店が混む」「今—の若者」

13 陰陽道(おんようどう)で、事を行うのに適した日時。暦の吉日。

14 天台・真言などの密教で行う、定時の勤行(ごんぎょう)。時の修法。

「その夜行幸にて侍りしかば、暁の御—ひきあげて」〈弁内侍日記〉

[補説]

2018年5月に実施した「あなたの言葉を辞書に載せよう。2018」キャンペーンでの「時」への投稿から選ばれた優秀作品。

◆生きているうちは誰も降りることができない一方通行のベルトコンベア。

ほしほしさん

◆集中している時や夢中になっている時は、一瞬で過ぎるもの。

M&Gさん

◆気付いたらいつの間にかなくなっているもの。うまく使いこなせるかどうかで人生が大きく左右される。

とまとさん

◆常に流動しており、途中で大事な物を見つけても取り返しが付かない。流れに従うよりも流れを遡ろうとする人の方が多い。

ぼくちんさん

◆「今」を過去にするもの。

siotsukaさん

◆世界が滅びても、なくならないもの。

うめさん

◆決して失敗することのない殺し屋。

かずばんびさん

あき【秋】

読み方:あき

1 四季の第三。夏と冬の間で、日本では9・10・11月をいう。暦の上では立秋から立冬の前日まで(陰暦の7月から9月まで)をいい、天文学では、秋分から冬至まで。昼が短く、夜が長くなる。この季節は涼しくさわやかで五穀や果物の収穫期でもある。しかし、一方では台風や前線の影響で雨が降りやすく、「秋の空」など変わりやすいことのたとえにされる。やがて木々は紅葉し、草花は枯れて、冬へ向かう。《季 秋》「—深き隣は何をする人ぞ/芭蕉」

2 盛りを過ぎること。終わりに近づいていること。「天下の—」「人生の—」

3 和歌などで、男女の仲の冷める意味で「飽き」に掛けて用いる。

「かりそめにおく露とこそ思ひしか—にあひぬる我が袂(たもと)かな」〈山家集・下〉

[補説] 暑さの厳しい夏を過ごして、さわやかな秋になると人々の活力も回復し種々な面での活動も盛んになる。それを表現して「芸術の秋」「読書の秋」「食欲の秋」「実(稔)りの秋」「スポーツの秋」などといわれる。また、特別重要な時期の意で用いられる「危急存亡の秋」などの場合は「秋」を「とき」と読む。

作品名別項。→秋

あき【秋】

読み方:あき

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) 芥川竜之介の短編小説。大正9年(1920)4月、雑誌「中央公論」に発表。ある姉妹と幼馴染の従兄の三角関係を描いた心理小説。

芥川竜之介の短編小説。大正9年(1920)4月、雑誌「中央公論」に発表。ある姉妹と幼馴染の従兄の三角関係を描いた心理小説。

![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif) 永井竜男の短編小説。昭和49年(1974)、「新潮」誌に発表。翌昭和50年(1975)、第2回川端康成文学賞受賞。

永井竜男の短編小説。昭和49年(1974)、「新潮」誌に発表。翌昭和50年(1975)、第2回川端康成文学賞受賞。

![[三]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02533.gif) 中村真一郎による連作長編小説「四季」の第3作。昭和56年(1981)刊。

中村真一郎による連作長編小説「四季」の第3作。昭和56年(1981)刊。

![[四]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02534.gif) 《原題、(イタリア)L'Autunno》アルチンボルドの絵画。カンバスに油彩。縦91センチ、横70センチ。原画は失われ、他の画家による複製と考えられている。「四季」と総称される寄せ絵の連作の一。秋に実るさまざまな果物やきのこで構成される。デンバー美術館所蔵。

《原題、(イタリア)L'Autunno》アルチンボルドの絵画。カンバスに油彩。縦91センチ、横70センチ。原画は失われ、他の画家による複製と考えられている。「四季」と総称される寄せ絵の連作の一。秋に実るさまざまな果物やきのこで構成される。デンバー美術館所蔵。

しゅう【秋】

秋

作者芥川龍之介

収載図書芥川龍之介全集 3

出版社筑摩書房

刊行年月1986.12

シリーズ名ちくま文庫

収載図書大導寺信輔の半生・手巾・湖南の扇 他十二篇

出版社岩波書店

刊行年月1990.10

シリーズ名岩波文庫

収載図書地獄変

出版社集英社

刊行年月1991.3

シリーズ名集英社文庫

収載図書芥川龍之介全集 第6巻 南京の基督 杜子春

出版社岩波書店

刊行年月1996.4

収載図書羅生門 蜘蛛の糸 杜子春 他十八篇

出版社文芸春秋

刊行年月1997.2

シリーズ名文春文庫

収載図書奇妙な恋の物語

出版社光文社

刊行年月1998.3

シリーズ名光文社文庫

収載図書ザ・龍之介―芥川龍之介全一冊 増補新版

出版社第三書館

刊行年月2000.7

収載図書文士の意地―車谷長吉撰短編小説輯 上

出版社作品社

刊行年月2005.8

収載図書蜘蛛の糸

出版社ポプラ社

刊行年月2005.10

シリーズ名ポプラポケット文庫

秋

秋

秋

秋

秋

秋

秋

秋

秋

秋

秋

秋―犬とネズミとブローチと

秋―男と女の川

秋―SHE LOVES YOU

秋―すてきな宝物

作者雑破業

収載図書ちょこッとSister―Four Seasons

出版社メディアファクトリー

刊行年月2006.6

シリーズ名MF文庫J

秋―ナジカとアイスボックスクッキー

秋―風車の丘の贈り物

秋

秋

秋

秋

秋

秋(風の悪戯)

秋

秋

| 姓 | 読み方 |

|---|---|

| 秋 | あき |

| 秋 | あきさき |

| 秋 | しゅう |

| 秋 | ちゅう |

秋

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/27 08:20 UTC 版)

|

|

この記事には複数の問題があります。

|

北半球ではグレゴリオ暦の1年の後半、南半球では1年の前半に秋がある。夏時間実施国では夏時間が終了し、時計の針を1時間戻すこととなる。

中緯度の温帯地方では広葉樹が葉を落とし、草が枯れるなど冬へと向かう季節である。稲などの穀物や果物が実る時期であり、成熟などを意味する。

このような日は10月を中心に前後の毎年9月から11月頃にかけて発生するから(ただし、年や地域によっては、8月・12月でも生じる場合もある)、この時期のあたりが秋の範囲に入る[1]。

定義

| 分類 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 伝統的季節 | 暦月区切り | 旧暦正月(新暦2月頃) - | 旧暦四月(新暦5月頃) - | 旧暦七月(新暦8月頃) - | 旧暦十月(新暦11月頃) - |

| 節月区切り | 立春(2/3頃) - | 立夏(5/5頃) - | 立秋(8/7頃) - | 立冬(11/7頃) - | |

| 気象学的季節 | 3月 - | 6月 - | 9月 - | 12月 - | |

| 天文学的季節 | 春分(3/20頃) - | 夏至(6/21頃) - | 秋分(9/22頃) - | 冬至(12/22頃) - | |

北半球での定義には以下のようなものがある。南半球では半年ずれる。

- 社会通念・気象学では9月・10月・11月。

- 二十四節気に基づく節切りでは立秋から立冬 の前日まで。

- 旧暦(太陰暦)による月切りでは七月・八月・九月である[3]。

- 年度では10月・11月・12月。英語ではこの3か月をfall quarter(米)またはautumn quarter(英)という。

- 天文学上は秋分から冬至まで。ここでの「秋分」「冬至」は「秋分の日」「冬至の日」ではなく太陽黄経が180度、270度になった瞬間。

- 西洋では伝統的に、秋分(の日)から冬至(の日)の前日までとすることがある。

- 熱帯地方では「1年中夏」、極地では「1年中冬」とされ、秋がないとされることがある。

- 積雪や海の凍結がある地方では、その始まりを秋の終わりとすることがある。

- JRグループの臨時列車運行上の秋は、10・11月の2箇月間で、9月は夏に区分される[4]。

- 三秋

日本の秋

日本では夏の暑さがやわらぎ過ごしやすい季節。日中は暑いが、朝晩に肌寒さを覚える。また、吹く風に爽やかさを感じる。夏の蝉は次第に鳴りをひそめ、赤とんぼの群れや、虫の声が耳にとまるようになる。夏休みが終わって新学期が始まり、運動会や文化祭がある。稲が黄金に色付き、栗、梨、葡萄などとりどりの果実が店頭を飾る。台風がしばしば日本を襲い、秋雨が長く続くこともあるが、晴れた空は高く澄み渡り俗に「天高く馬肥ゆる秋」ともいわれる。夜が長くなり、月や星を賞でたり、読書や夜なべにいそしんだりする。朝寒夜寒が段々とつのって、昼夜の温度差が大きくなり、野の草には露が置き、木々は紅葉してくる。色付いた葉が散りはじめると、重ね着が増え、暖房が入り、秋も終わりに近づく。

自然

秋は春と肩を並べるにぎやかな季節である。様々な花が咲き、果実が生じる。これは夏ほど暑くなく好適な気温の季節であること、それに冬を迎えるために多年生の生物は冬を越す準備を、そうでないものは往々にして生活史の終結を迎えなければならないためである。空気は晩秋へ向かうほどに透明度を増し、斜陽が独自の陰影を作る。

植物

秋の花としては秋の七草が有名である。園芸植物では菊が代表格であり、野草では彼岸花、コスモス、芒などが秋を代表する草花として知られる。また、果実が生産されるのも目を引く。冬への準備としては落葉やそれに先立つ紅葉、冬芽、休眠芽や球根、根茎の形成などがある。

動物

ほ乳類の場合、秋は冬への準備として、栄養を蓄積しなければならない時期である。植物における果実、あるいはキノコの生産はこれを支えるものとなっている。動物はこれによって皮下脂肪を蓄積する。「天高く馬肥ゆる秋」もこれにちなむものと考えられる。秋の果実の生産が少ないとこれらの動物の冬期における死亡率が高くなる。クマが人里に出る年は、その前の秋に果実が不作であった年である。また、大型ほ乳類では往々にして秋から冬が繁殖期である。これはこの時期に妊娠が始まる。

気象

秋が深まるにつれ、夏の高い湿度から解放され、大陸の乾燥した空気が、日本を覆う[5]。大陸育ちの秋の移動性高気圧は、青や紫など波長が短い光を強く散乱する分子(酸素分子や窒素分子)を多く含み、空は青さを増す[5]。雲は低い高度から湧き上がる入道雲に代わり、高い高度にできる積雲やいわし雲(巻積雲)など秋特有の雲が多くなり、空が高く見えるようになる[5]。中国の諺である「天高く馬肥ゆる秋」の表現がしばしば使われる[5]。

天文

天文における秋の夜空は、一等星を持つ星座は一つ(みなみのうお座のフォーマルハウトだけ)しかないため、他の季節と比較して物寂しい印象を受ける。しかしながら、秋の夜空は天体観測、天体観望に適しており、年中を通して黄砂、天の川、その他の影響が少ないため、暗い星も含め、澄み切って見える。また、ギリシア神話で知られる英雄ペルセウスの冒険にまつわる星座が多い。

日本では旧暦8月15日の月を中秋の名月と呼び、月見の行事が行われる[3][6]。

行事

初秋は夏からの残暑が厳しいが次第に気温が下がり始める。気候がよく過ごしやすいことから、秋祭りや運動会などの行事も多く開かれ、たいへん賑やかな季節でもある。「食欲の」「スポーツの」「読書の」「芸術の」など、さまざまな言葉が冠される。

中国大陸の秋

中国では旧暦8月15日の中秋節に親族一同が会して月餅を食べる風習がある[6]。月餅は小麦粉を練った皮で木の実入りの餡を包み、満月の形にしてから天火で焼いたものである[6]。月餅の表面にはウサギなどの絵柄を焼印する[6]。月見の行事は唐の時代には既にあり、高楼で月を眺めながら酒食を楽しむ風習が存在し、元や明の時代には月は祀られる存在になった[6]。月餅が食べる風習は明の時代からといわれている[6]。

朝鮮半島の秋

韓国でも旧暦8月15日の秋夕に親族一同が会して松餅を食べる風習がある[6]。一般的な松餅は小豆餡や白胡麻などを包んだ親指ほどの大きさの団子餅で松葉を敷いて蒸したものである[6]。また、韓国には秋夕に新穀や新果を祖先にお供えしたり墓参りをする風習がある[6]。

言葉

文字

- 「秋」という漢字は、甲骨文字にも見られる「𬟏」と隷定される文字に由来する。これは秋に発生する害虫の一種を象る象形文字である[7]。のち「𬟏」に「火」と「禾」を加えて「𪛁」の字体となり、そこから「𬟏」が省略されて「秋」の字体となった。

別名

- 高秋(コウシュウ:空が高く澄みわたる秋)

- 素秋・白秋(ソシュウ・ハクシュウ:五行思想で秋=金=白より)

- 白帝(ハクテイ:秋を掌る神のこと)

- 金秋(キンシュウ:秋=金)

- 三秋(サンシュウ:初秋、仲秋、晩秋の三つの秋)

- 九秋(秋の九十日間=三か月のこと)

などがある。

ことわざ

- 天高く馬肥ゆる秋(四字熟語の「天高馬肥」もしくは「秋高馬肥」、あるいは六字熟語の「天高馬肥之節」(秋に匈奴が漢に侵入・略奪してくる故事に由来)を借用したもの)

- 秋風が吹く

- 秋を吹かす

- 一日三秋

- 一日千秋

- 一刻千秋

- 千秋晩成

- 春秋の争い

- 春秋に富む

- 春秋高し

- 物言えば唇寒し秋の風

- 一葉落ちて天下の秋を知る

- 秋の夜と男の心は七度変わる

- 暑さ寒さも彼岸まで

- 女心と秋の空(関連:「男心と春の空」)

- 秋の日は釣瓶(つるべ)落とし:日がどんどん短くなっていく実感がこもる

- 秋茄子は嫁に食わすな、秋サバは嫁に食わすな

- 「秋ナス-」は、ナスは身体を冷やすから食べさせるなと言う意味と、うまいものだから嫁に食わせるのはもったいないという意味と二通り伝えられている。また、元来は嫁ではなく夜目であり、ネズミを指したとの説もある。

- いずれも旬のおいしいものを食べると健康になるという意味

和歌

小倉百人一首より

- 秋の田の かりほの庵の 苫をあらみ わが衣手は 露にぬれつつ(第1番:天智天皇)

- (解釈) 秋、田に実った稲の穂を刈る季節――田の側の掘っ建て小屋は屋根の苫の目が荒いから、私の袖は落ちてくる露でぬれ続けていることだよ。

- 奥山に 紅葉踏み分け 鳴く鹿の 声聞く時ぞ 秋は悲しき(第5番:猿丸大夫)

- (解釈) 山の奥深くで、積もったもみじを踏み分けて妻を恋い慕って憐れに鳴いている鹿の声を聞くときには、何にもまして秋が悲しく感じられる。

- み吉野の 山の秋風 さ夜更けて ふるさと寒く 衣打つなり(第94番:参議雅経)

- (解釈) 吉野の山から冷たい秋風が吹き降ろし、夜も更けて、かつて都であったこの吉野の里は更に寒くなり、砧で衣を打つ音が寒々と聞こえてくることだよ。

三夕

三夕(さんせき)とは、下の句が「秋の夕暮れ」で終わる有名な三首の和歌のこと。

- 寂しさは その色としも なかりけり 槙立つ山の 秋の夕暮れ (寂蓮法師)

- 心なき 身にもあはれは 知られけり 鴫立つ沢の 秋の夕暮れ (西行法師)

- 見渡せば 花も紅葉も なかりけり 浦の苫屋の 秋の夕暮れ (藤原定家)

季語

秋を含む季語には次のような物がある。

夏

- 麦秋

- 秋近し

- 秋を待つ

- 夜の秋

秋

- 仲秋

- 行秋

- 秋めく

実りの秋

実りの秋から転じて、季節に関わらず収穫時期を秋と呼ぶことがある。

比喩表現

日本プロ野球等の春秋制のスポーツでは、優勝・プレーオフ進出の可能性が消滅または絶望的となったチームや、そのシーズン限りでの解雇が濃厚な選手のことを「秋風」などと表現することがある[8]。

秋を題材にした作品

文学

- 芥川龍之介:『秋』

- 大岡信:詩集「秋をたたむ紐」

- ボリス・パステルナーク:詩「秋」(『ドクトル・ジバゴ』の「ジバゴの詩集」)

- アレクサンドル・プーシュキン:詩「秋」(詩劇『エヴゲーニー・オネーギン』第7章29、未完詩「秋」)

音楽

クラシック

- ヴィヴァルディ:協奏曲集『四季』 - 「秋」

- ピアソラ:『ブエノスアイレスの四季』 - 「ブエノスアイレスの秋」

- 武満徹:「ア・ストリング・アラウンド・オータム」(大岡信「秋をたたむ紐」が題材)「ノヴェンバー・ステップス」「秋」「秋庭歌一具」

- 細井博之 : 「ヴァイオリンとピアノのためのロンド『秋』」

童謡・唱歌

- 『ちいさい秋みつけた』(作詞:サトウハチロー 作曲:中田喜直)

- 『もみじ』(作詞:高野辰之 作曲:岡野貞一)

- 『まっかな秋』(作詞:薩摩忠 作曲:小林秀雄)

- 『夕焼け小焼け』(作詞:中村雨紅 作曲:草川信)

- 『赤とんぼ』(作詞:三木露風 作曲:山田耕筰)

- 『里の秋』(作詞:斎藤信夫 作曲:海沼實)

- 『虫のこえ』(作詞・作曲:不詳)

- 『どんぐりころころ』(作詞:青木存義 作曲:梁田貞)

- 『秋の子』(作詞:サトウハチロー 作曲:末広恭雄)

- 『村祭り』(作詞:葛原しげる 作曲:南能衛)

- 『秋の月』(作詞・作曲:瀧廉太郎)[9] 『月』とも言う。組歌「四季」の一曲。[10]

ポピュラー系

絵画

ゲーム

- 東方風神録 ~ Mountain of Faith.

脚注

- ^ “温暖化で日本の四季に変化 「梅雨」が季節になる可能性も”. NEWSポストセブン (2020年12月7日). 2021年1月4日閲覧。

- ^ “暦Wiki/季節 - 国立天文台暦計算室”. eco.mtk.nao.ac.jp. 2024年3月14日閲覧。

- ^ a b 小越建典 (2021年9月20日). “「十五夜」っていつ? 実は毎月あった? なかでも“中秋の名月”が重視される理由とは”. 交通新聞社. 2021年11月20日閲覧。

- ^ 『“秋”の臨時列車のお知らせ』(PDF)(プレスリリース)東海旅客鉄道、2018年8月24日。オリジナルの2018年8月26日時点におけるアーカイブ。2018年8月26日閲覧。

- ^ a b c d 【お天気雑学】秋の空はなぜ高い? ウェザーニュース、2018年9月17日

- ^ a b c d e f g h i 呉善花『なぜ世界の人々は「日本の心」に惹かれるのか』2012年、176-179頁。

- ^ 唐蘭 「釈𬟏𪚰」 『殷虚文字記』 北京大学、1935年、5-8頁。

季旭昇撰 『説文新証』 芸文印書館、2014年、575-576頁。 - ^ 巨人悪夢のサヨナラ負け…虎にM点灯でしみる“秋風” - ウェイバックマシン(2003年8月14日アーカイブ分) - サンケイスポーツ(2003年7月9日)

- ^ “「秋の月/童謡・唱歌」の歌詞 って「イイネ!」”. www.uta-net.com. 2023年10月26日閲覧。

- ^ “月 瀧廉太郎 歌詞と視聴”. 世界の民謡・童謡. 2023年10月26日閲覧。

関連項目

外部リンク

秋(あき)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/01/11 01:51 UTC 版)

「flat (青桐ナツ)」の記事における「秋(あき)」の解説

平介のいとこ。保育園に通っているが、年齢は特に明言されていない。忍耐強くしっかり者で、極端に口数が少なく表情も乏しい。常に人に気を遣い我慢ばかりしてしまう、子供らしくない子供。平介宅に預けられることになり、なぜか平介に懐く。

※この「秋(あき)」の解説は、「flat (青桐ナツ)」の解説の一部です。

「秋(あき)」を含む「flat (青桐ナツ)」の記事については、「flat (青桐ナツ)」の概要を参照ください。

秋

秋

「秋」の例文・使い方・用例・文例

- 彼女が秋祭りを一番うまくまとめることができる

- 秋の色に赤々と輝く木々

- この木の葉は秋には黄色くなる

- 彼女はこの秋結婚する

- 2002年の秋に

- 早秋に

- 秋の天候

- 日本に来るまでは,春と秋の違いすら知らなかった

- 秋分

- うちの庭は特に秋がきれいだ

- 秋には木の葉が赤や黄色になる

- 秋が過ぎようとしている

- 秋学期が始まるまでにあと2週間ある

- 季節は秋から冬に移り変わった

- 秋が去って長い冬がやってきた

- この辞書の第3版がこの秋に出版される

- この花は秋に種をつけます

- これらの木は秋に葉を落とす

- 秋は日が短くなる

- カリフォルニアの丘は秋には黄金色に変わる

秋と同じ種類の言葉

「秋」に関係したコラム

-

ETFを取り扱う証券会社の中には、ETFのセミナーを開催していることがあります。また、インターネットを介した「Webセミナー」を開催しているところもあります。次の表はセミナーを開催している証券会社と過...

-

株365を取り扱う証券会社や東京金融取引所では、株365に役立つセミナーを開催しています。株365のセミナーでは、株365の基礎知識から取引方法など、初心者向けの内容が多いようですが、売買タイミングや...

- >> 「秋」を含む用語の索引

- 秋のページへのリンク