ティー‐ブイ【TV】

読み方:てぃーぶい

テレビ

【英】television, TV

テレビとは、電波を用いて、遠隔地に映像を伝送し、受像機にその映像を再現する技術のことである。あるいは、そのために用いられる装置、特にテレビ受像機を指すことも多い。

テレビは、正式にはテレビジョン(television)というが、これは「遠隔地の」という意味の「tele」という語と、「映像」を意味する「vision」という語から合成された言葉である。

テレビにおいて、映像は撮像器(カメラ)で写し取られ、電気信号へと変換される。この時、「走査」(スキャン)ということを行うことによって、本来2次元に広がっている映像面を、1次元に変換する操作が行われる。映像は、まず上から順に、水平方向の線状の断片に分解される。この動作を順に下へ移動しながら実行すると、1枚の面は、複数の線の集まりとなる。この分解された信号が電波に乗り、放送波として受像機に送られる。受像機に届けられた電波は、信号を復号することによって映像信号が取り出される。

テレビ受像機は、放送波から取り出された映像信号を上から順に線形に再現して、1枚の画像として表示する。信号を再生する線は、画面の左右両端までを単位として、走査線と呼ばれる区切りで扱われる。1画面を構成する走査線の本数が多ければ多いほど、高い解像度が得られる。また、走査によって画面の更新を繰り返す回数はフレームレートと呼ばれる。フレームレートは高ければ高いほど、動作のなめらかな映像が再現できる。特に、スポーツ番組などのような動きの激しい内容の場合は、フレームレートの高低が顕著に影響する。

テレビ受像機が1枚の画面を構成する際、走査線を一本ずつ飛び越して偶数番と奇数番の2回に分けて走査する方式は、インターレース(飛び越し走査)方式と呼ばれる。日本でアナログテレビ放送の方式として採用されていたNTSC(National Television System Committee)では、インターレース方式が採用されている。ちなみに、NTSCのフレームレートは29.97fps(frame per second)である。

テレビ放送の前提となっている電磁波の存在は、1864年のマクスウェル(James Maxwell)の理論によって予言されている。その後、電磁波の存在が実証され、ブラウン管が発明され、走査方式の概念が発表され、テレビの試作・実験にかかる時代を経て、テレビが実用化されるに至った。1926年に高柳健次郎が機械・電子折衷式テレビを開発した事例が、世界初のテレビの実現とされている。1929年にはイギリスのBBCが実験放送を開始し、日本でも1939年にはNHK放送技術研究所が実験を開始している。

アナログテレビ放送の方式としては、日本のテレビで採用されたNTSC方式の他にも、PAL、SECAMなどの方式がある。近年では、デジタルテレビ放送の開発が進められており、ISDBやATSCなどの方式が実用化されている。2000年代後半、アナログテレビからデジタルテレビへの切り替えが漸次進められている。日本国内では、テレビ放送も2011年7月24日までにアナログ放送を停止し、デジタル放送に完全移行することが決定している。

.tv

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/12 23:55 UTC 版)

| .tv | |

|---|---|

| |

| 施行 | 1996年 |

| TLDの種類 | 国別コードトップレベルドメイン |

| 現在の状態 | 利用可 |

| 管理団体 | The .tv Corporation (VeriSign傘下) |

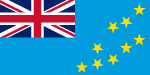

| 後援組織 | ツバル政府 |

| 利用地域 | ツバルに関連する団体・個人 |

| 使用状況 | 主にテレビ・映像に関係する団体・個人(特に限定されていない) |

| 登録の制限 | なし |

| 階層構造 | 直接第二レベルドメインに登録することが認められているが、ツバルでは.gov.tvも使用できる。 |

| 関連文書 | - |

| 紛争解決方針 | UDRP |

| ウェブサイト | www.tv |

.tvはツバルの国別コードトップレベルドメイン。「テレビ」(TV)との類似性から、テレビ局や映像関連企業がよく使うドメイン名である[1]。

概要

1997年時点で、ツバルには約1万人の国民しかおらず、電話機の数は国全体で500機しかなかった。このようなインフラ状態の下で、1998年時点でツバル国内ではインターネットへのダイヤルアップ接続サービスが完全に提供されることすらできなかった。一方、その時に.tvは既に国際電気通信連合によってツバルに割り当てられたため、ツバル政府は国際電気通信連合によるサポートの下で、ドメインの管理パートナーの入札プロセスを作成した。

その結果、1998年8月、ツバル政府はカナダトロントのInformation.ca社とライセンス契約を締結した。Information.ca社は2048年までの.tvに対する独占的マーケティング権を購入し、ツバル政府に5000万米ドルの前払金を支払うことに合意したが、1998年12月の最終支払時期から2か月ほど過ぎた時点でInformation.ca側は1ドルも払えず、逆に金額を大幅に下げた1200万米ドルの新しい契約を提示した。このため、ツバル政府はInformation.ca側に対する不満が高まり、.tvドメインの公開時期を1999年第二四半期に遅らせた。この事態に対し、当時のカナダ首相もInformation.ca社を批判した[2]。

2000年、ツバル政府は.tvの使用権を、合計5000万米ドルを10年間に渡って分割して支払うと約束したアメリカ合衆国カリフォルニア州のベンチャー企業、idealabに売却し[3]、idealab社のロー・カーナー(Lou Kerner)はこのドメインを管理するdotTV社(ツバル政府が資金の一部を負担)の最初の従業員かつ同社のCEOとなった[4]。

この後、ツバルは頭金の1800万ドルで国際連合の年会費を支払うことができるようになり、国際連合加盟を果たした。また、残りのお金は同国の社会インフラストラクチャーの整備、道路の修復、電気、医療従事者の確保、インターネット接続、教育の充実などにも使われた[5][6][7]。2001年末、dotTVは財政難に陥ったため、VeriSignはdotTVを企業ごとで4500万ドルで買収した[8]。ツバル政府への支払い額もそれまでの四半期ごとに100万米ドルから55万米ドルに減額され、2002年初から12年間も続いた[9]。2008年時点で、.tvはVeriSign社による世界ドメイン名登録の調査結果において、国別登録数トップ25の1つに数えられた[10]。2010年時点で、ツバルの政府収入の約10%はこのドメインによるものであった[11]。

2011年、VeriSignはツバル政府との使用権契約を10年間延長した[12]。2014年、AmazonはTwitch(twitch.tv)を買収した後、同サービスのヒットにより、VeriSignはツバル政府に毎年500万米ドルの賃貸料を払うようになった。この金額はツバルの年間国民総所得の約1/12である。なお、ツバル政府の財源は約1900万ドルの領海漁業権関連の賃貸料のほかに、この事業が重要な部分を占める[13][14]。

ただし、ツバルの財政相セベ・パエニウによると、ツバル政府側は情報や交渉分野で専門的な人材を有しないため、VeriSign側とのライセンス料の引き上げをめぐる交渉は非対称的なものになっている。また2019年当時にツバルの海底光ファイバーケーブルの設置計画はまだ進行中であったため、漁業が主な産業であるツバルの帯域幅が狭く、国民のインターネットへの接続状況が限定的であり、実際にTwitchに登録し、.tvが提供するサービスから直接利益を得る国民が少なかった[13]。

登録

2001年当時、.tvドメインの基本使用料は日本円に換算すると、年間約5800円だったが、「info.tv」「baseball.tv」「free.tv」「net.tv」など価値があると判断したものは非常に高い値段に設定されていた。2005年の時点で、「japan.tv」の年間使用料は5万ドルで、「news.tv」は100万ドルであった[15][16]。

2019年末現在の確実な登録件数はVeriSignが未発表であるが、DomainToolsおよびDomain Name Statはそれぞれ50万と47万と推定していた。うち最も影響力が大きいのはAlexaのトップ50にランクインしているTwitch(twitch.tv)であるが、Disney+(DisneyPlus.tv)、Netflix(Netflix.tv)、Hulu(Hulu.tv)、YouTube TV(YouTube.tv)、Amazon(Amazon.tv)などのようなホームページにリダイレクトするドメインも多い[13]。

日本では2004年1月より.tvの登録を開始した[17]。テレビ局や映像関連企業の公式サイトで実際に利用している例としては、BSフジ(bsfuji.tv)やABEMA(abema.tv)などがある[18]。

脚注

- ^ “BBC News | Sci/Tech | Tiny Tuvalu is .tv centre”. news.bbc.co.uk (1998年8月11日). 2021年10月10日閲覧。

- ^ Ogden, M. R. (1999). “Islands on the Internet”. The Contemporary Pacific 11 (2): 451–465.

- ^ Black, Jane (2000年9月4日). “Tiny Tuvalu Profits From Web Name” (英語). The New York Times. ISSN 0362-4331 2021年10月10日閲覧。

- ^ Kerner, Lou (2015年12月14日). “Why I’m Joining The Barclay’s FinTech Accelerator in Tel Aviv As An Investment Partner”. JustCrypto by Lou Kerner. 2021年10月10日閲覧。

- ^ “Island sells web address to buy UN membership” (英語). the Guardian (2000年9月10日). 2021年10月10日閲覧。

- ^ Cohen, Noam (2014年8月27日). “As Online Video Surges, the .TV Domain Rides the Wave” (英語). The New York Times. ISSN 0362-4331 2021年10月10日閲覧。

- ^ “ツバル国が「.tv」ドメイン売却益で国連加盟を果たす 2000/9/6”. INTERNET Watch. 2015年6月17日閲覧。

- ^ “米VeriSign、「.tv」ドメインの.tv Corporationを4,500万ドルで買収 2002/1/8”. INTERNET Watch. 2015年6月17日閲覧。

- ^ Conway, James M. (2015). “Entrepreneurship, Tuvalu, development and .tv: a response”. Island Studies Journal 10 (2): 229–252.

- ^ 日経クロステック(xTECH). “2008年Q3の国別ドメイン名登録,中国がドイツを抜いて首位に”. 日経クロステック(xTECH). 2021年10月10日閲覧。

- ^ “Internet domain riches fail to arrive in Tuvalu” (英語). The Independent (2011年10月23日). 2021年10月10日閲覧。

- ^ Berkens, Michael (2012年2月25日). “VeriSign renews contract with Tuvalu to run .TV registry through 2021”. The Domains. 2017年2月25日閲覧。

- ^ a b c Lee, Alexander (2019年12月23日). “Tuvalu is a tiny island nation of 11,000 people. It's cashing in thanks to Twitch”. The Washington Post. 2019年12月26日閲覧。

- ^ Report, Abe's (2021年6月11日). “How This Small Island makes $5 Million A YEAR from doing NOTHING to Stop CLIMATE CHANGE!” (英語). Age of Awareness. 2021年10月10日閲覧。

- ^ “News: 日本での売り上げ倍増を狙う──「tv」ドメイン取り扱いの.tv”. www.itmedia.co.jp (2001年2月26日). 2021年10月14日閲覧。

- ^ 日経クロステック(xTECH) (2005年12月22日). “ドメインの世界(第2回)——gTLDとccTLD”. 日経クロステック(xTECH). 2021年10月14日閲覧。

- ^ “日本ベリサイン、.tv、.cc、.ws、.bzのドメイン名登録を来年1月開始”. CNET Japan (2003年12月10日). 2021年10月10日閲覧。

- ^ 遊馬, 宮藤 (2015年4月23日). “「ドメイン」は「.com」だけじゃない。誰でも取得できるオリジナルドメインでネットを10倍活用しよう!【ドメインの基本ルール編】”. @niftyIT小ネタ帳. 2021年10月10日閲覧。

T.V.

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/04/13 23:17 UTC 版)

T.V.(ティー・ヴィー)は、日本のロック・バンドである。のちにTV-WILDINGS(ティーヴィー・ウィリングス)にグループ名を変更。 所属レコード会社はポリスター、レーベルはGeronimo。

- 1 T.V.とは

- 2 T.V.の概要

TV (曖昧さ回避)

TV

- テレビジョン(Television)

- 異性装(Transvestite)

- ツバル(Tuvalu)のISO 3166-1国名コード。

- トレヴィーゾ県の略号およびISO 3166-2:IT県名コード - イタリアの県。

- T.V.(後のTV-WILDINGS)- 葛城哲哉らが在籍したロックバンド。

- ヴァージン・エキスプレスのIATA航空会社コード。

- トップバリュの略称

- ザ・ベンチャーズ(The Ventures)の略称

- 練習艦(Training Vessel)の艦船記号。

- Apple TVアプリ -Appleが開発したメディアプレーヤーアプリケーション

- 1回換気量(Tidal Volume)- 1呼吸で肺に出入りする空気の量

tv

- .tv - ツバルの国名コードトップレベルドメイン。

テレビ

(.tv から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/12 08:51 UTC 版)

テレビは、テレビジョン(英: television)の略称であり、テレビジョンは、映像と音声を離れた場所に送り、再現するしくみ[1]。光学像を電気的な信号に変換し、無線または有線により伝送し、テレビ受像機で映像として再生する通信方式[2]。光学像および音響を電気信号に変換し、電気的な波の形で有線もしくは無線で離れた場所に伝送し、それを光学像および音響に再変換する電子的なシステム[3]。TVと表記することもある。2番目の意味として、その受像機も指す[3]。3番目の意味としてはコミュニケーション媒体(メディア)としてのテレビジョン、またテレビジョン産業を指す[3]。

注釈

出典

- ^ a b c d ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典【テレビジョン】

- ^ マイペディア【テレビジョン】

- ^ a b c Merriam Webster, definition of television

- ^ 電波法施行規則2条1項22号

- ^ 放送法2条1項18号

- ^ a b c d e 吉野章夫. “テレビ技術史概要と関連資料調査”. 2021年11月7日閲覧。

- ^ a b c 伊予田 et al. 1998, pp. 12–13.

- ^ a b c “ATSC SALUTES THE ‘PASSING’ OF NTSC” (英語). NTSC (2009年6月12日). 2009年6月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年6月13日閲覧。

- ^ a b c d e f g h 伊予田 et al. 1998, pp. 218–222, 放送技術年表.

- ^ 有馬哲夫『テレビの夢から覚めるまで アメリカ1950年代テレビ文化社会史』国文社、1997年2月15日。ISBN 4772004297。

- ^ 香山リカ『テレビの罠-コイズミ現象を読み解く』株式会社筑摩書房、東京都〈ちくま新書588〉、2006年3月10日、202頁。ISBN 4480062963。

- ^ Christian Brochand, Histoire générale de la radio et de la télévision en France, tome I « 1921-1944», Documentation Française, 1994, p.692.

- ^ 『テレビジョン実験放送開始 -NHKアーカイブス(動画・静止画)』。2015年8月25日閲覧。

- ^ a b c d 奥田謙造「冷戦期のアメリカの対日外交政策と日本への技術導入 : 読売新聞グループと日本のテレビジョン放送及び原子力導入 : 1945年~1956年」(PDF)、東京工業大学、2007年3月26日、NAID 500000404501、2021年2月25日閲覧。

- ^ “1950年代 日本のテレビ本放送スタート”. 2020年4月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年5月28日閲覧。

- ^ “国産第1号テレビ”. 2011年7月4日閲覧。

- ^ 伊予田 et al. 1998, p. 21.

- ^ a b 伊予田 et al. 1998, p. 29.

- ^ 伊予田 et al. 1998, p. 23.

- ^ 伊予田 et al. 1998, p. 33.

- ^ 伊予田 et al. 1998, pp. 31–32.

- ^ “東芝未来科学館:日本初のカラーテレビ受像機”. 2020年9月1日閲覧。

- ^ “1960年代 カラー放送スタート”. 2018年5月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年5月28日閲覧。

- ^ 伊予田 et al. 1998, p. 39.

- ^ 伊予田 et al. 1998, p. 43.

- ^ 伊予田 et al. 1998, p. 55.

- ^ a b 伊予田 et al. 1998, p. 61.

- ^ 伊予田 et al. 1998, p. 103.

- ^ 伊予田 et al. 1998, p. 128.

- ^ 伊予田 et al. 1998, p. 134.

- ^ 伊予田 et al. 1998, pp. 157, 160–161.

- ^ 伊予田 et al. 1998, pp. 165.

- ^ 読売新聞 2011年12月18日 首都圏12版37面「放送塔」

- ^ “NAB技術規準、テレビ放送における音声レベル運用規準、T032‐2011” (PDF). 日本民間放送連盟 (2011年5月). 2012年4月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年12月18日閲覧。

- ^ 株式会社インプレス (2021年5月21日). “10~20代の約半分「ほぼテレビ見ない」。NHK調査”. AV Watch. 2022年9月22日閲覧。

- ^ 米国調査会社MediaPostの調査による[要文献特定詳細情報]

- ^ “毎日4時間以上のテレビ視聴は死亡の危険性高い、豪研究”. AFPBB News 2010年7月18日閲覧。

- ^ この研究結果はJournal of the American Heart Association[要文献特定詳細情報]に掲載された。

- ^ “「1日2時間以上のテレビ」で肥満の危険”. nikkei BPnet. 2014年4月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年6月15日閲覧。

- ^ “テレビの見すぎは幼児の食生活を悪化させる(2007.3.12掲載)”. ヘルスデージャパン. 2010年1月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年7月21日閲覧。

- ^ “Turn off TV during meals or kids may get fat-study”. ロイター 2010年6月14日閲覧。

- ^ 廣畑富雄 訳『「食物、栄養、身体活動とがん予防:世界的展望」要約~日本語翻訳版』(PDF)世界がん研究基金、米国がん研究機構。2016年7月14日閲覧。

- ^ “テレビを消したら夫婦仲が改善、韓国の離島で実験”. AFPBB News 2010年6月15日閲覧。

- ^ “テレビを消しただけで…「生活が楽しくなった」ある離島の実験”. 東亜日報 2010年6月19日閲覧。

- ^ “TV見すぎると注意散漫/乳幼児期、米学会が報告”. 四国新聞社 2021年2月25日閲覧。

- ^ a b “テレビと映像メディアが脳の発達に与える影響”. チャイルド・リサーチ・ネット(CRN). 2010年6月24日閲覧。

- ^ a b “青少年とテレビ、ゲーム等に係る暴力性に関する調査研究の概要”. 青少年育成ホームページ. 2010年7月6日閲覧。

- ^ “Science | ハイライト”. サイエンスジャパン. 2011年1月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年6月18日閲覧。

- ^ Max Weisbuch; Kristin Pauker; Nalini Ambady (2009). “The Subtle Transmission of Race Bias via Televised Nonverbal Behavior” (英語). サイエンス 326 (5960). doi:10.1126/science.1178358.

- ^ a b c d e “【ピックアップ】子どもたちへ、健康に悪いからテレビばかり見ないで”. 日経メディカルオンライン. (2004年3月30日). オリジナルの2015年1月15日時点におけるアーカイブ。 2013年3月5日閲覧。

- ^ エレン・ラペル・シェル著、栗木さつき訳「太りゆく人類 肥満遺伝子と過食社会」早川書房、2003年

- ^ a b c d e f “予想以上?テレビが及ぼす子供への悪影響 - 英国”. AFPBB News. (2007年2月20日) 2010年6月14日閲覧。

- ^ “Children under three 'should not watch TV'”. Telegraph 2010年6月14日閲覧。

- ^ Pagani LS, Fitzpatrick C, Barnett TA, Dubow E. Prospective Associations Between Early Childhood Television Exposure and Academic, Psychosocial, and Physical Well-being by Middle Childhood. Arch Pediatr Adolesc Med. 2010;164(5):425–431. doi:10.1001/archpediatrics.2010.50

- ^ “乳幼児のテレビ・ビデオ長時間視聴は危険です”. 日本小児学会. 2010年5月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年6月14日閲覧。

- ^ a b “「日本小児科学会が緊急提言 「乳幼児のテレビ・ビデオ長時間視聴は危険です」” (2004年4月8日). 2013年3月5日閲覧。

- ^ “子どもとテレビゲーム」に関するNPO等についての調査研究-米国を中心に-(報告書概要)”. 2013年3月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年3月5日閲覧。

- ^ “性描写含むテレビ番組、10代の妊娠に影響 米研究”. AFPBB News 2010年6月16日閲覧。

- ^ “「トランスフォーマー」に影響され5年間ガソリンを飲み続けた少年。”. Narinari.com 2010年6月29日閲覧。

- ^ “「町内一斉ノーテレビデー」キャンペーン”. 鳥取県西伯郡・南部町(なんぶちょう)行政サイト. 2018年12月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年6月24日閲覧。

TV(MtF)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/17 04:48 UTC 版)

トランスヴェスタイト (Trans Vestite)。異性装。「MtFビアン」と称し、男性の女装趣味によるいわゆる「女装子ビアン」がビアンサイトに出入りしているが、本当にMtFなのかどうか慎重に確認したほうが良いとされる。見た目やふるまいが男性的であれば、MtFビアンを自称していてもビアンとして受け入れられるのは難しい。

※この「TV(MtF)」の解説は、「レズビアン用語」の解説の一部です。

「TV(MtF)」を含む「レズビアン用語」の記事については、「レズビアン用語」の概要を参照ください。

TV(バラエティ)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 08:53 UTC 版)

完売劇場(テレビ朝日)元レギュラー 爆笑オンエアバトル(NHK)戦績17勝8敗 最高485KB第8回チャンピオン大会 ファイナル8位 第9回チャンピオン大会 セミファイナル7位敗退 トップ通過 とオーバー500は1度も達成できなかった。15勝以上している芸人でトップ通過の経験がないのは星野とシャカの2組のみである(シャカもオーバー500は達成できなかった)。 オンエア率が0.680であるため、ゴールドバトラーには認定されていない。ゴールドバトラーの条件まであと一歩という所でオフエアになる事が多く、過去2回あと2勝という所でオフエアとなる事があった。2007年度は年間4勝を達成すれば20勝に到達する為、自動的にゴールドバトラーの条件を満たす事となるが、2007年度の成績は1勝2敗と振るわなかった。 また初出場の際はデビューして1年程で事務所も預かり状態だった。 なお、ピン芸人で限定すると出場回数はユリオカ超特Q(27回)に次いで2番目に多い回数である。 エンタの神様(日本テレビ、2005年5月28日 - )キャッチコピーは「口速の実況パフォーマー」 内村プロデュース(テレビ朝日、2003年12月8日)「2003内P勝手にランキングをプロデュース!」 タモリ倶楽部(テレビ朝日、2006年2月17日)「タモリ電車クラブ 入部審査会」 タモリ電車クラブ会員を目指して得意の芸を披露するも後一歩及ばず落選 朝はビタミン!(テレビ東京、2006年11月8日) 笑っていいとも!増刊号(フジテレビ、2008年1月27日,3月23日)「増刊号でもチャンスがアルタ!! 金のたまごクラブリターンズ」地名ネタで出演 あらびき団(TBSテレビ、2008年5月28日 - ) お笑いメリーゴーランド(TBSテレビ) 出張!レッドカーペット(フジテレビ、2008年8月11日)キャッチコピーは「止まらない言葉の速射砲」 爆笑レッドカーペット(フジテレビ、2008年8月27日 - )キャッチコピーは「止まらない言葉の速射砲」 爆笑ピンクカーペット(フジテレビ、2009年1月1日 - )キャッチコピーは「止まらない言葉の速射砲」 草野☆キッド(テレビ朝日、2008年9月2日) クッキンアイドル アイ!マイ!まいん!(NHK、2010年3月30日 - ) キャプテンシェイク役 ショーバト!(日本テレビ、2010年6月29日)- 『ミニバト!』、「真夏の果実」(サザンオールスターズ)を世界中の地名で歌う 新世紀ネタキング決定戦(TOKYO MX、2010年11月4日) EXILEvs女芸人軍団 2011年もネバーギブアップ!日本一アブない新年会SP(日本テレビ、2011年1月1日) MY NAMEのWキッチン(MX、2013年2月11日)

※この「TV(バラエティ)」の解説は、「星野卓也」の解説の一部です。

「TV(バラエティ)」を含む「星野卓也」の記事については、「星野卓也」の概要を参照ください。

TV(俳優)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 01:28 UTC 版)

2000年:NHK/ドラマ『FLY 航空学園グラフィティ』レギュラー 2000年:TBS/ドラマ『20歳の結婚』レギュラー 2000年:日本テレビ/ドラマ『伝説の教師』ゲスト 2000年:日本テレビ/ドラマ『新宿暴走救急隊』ゲスト 1999年:NHK/『YOU&ME ふたり』ゲスト 1999年:日本テレビ/ドラマ『サイコメトラーEIJI2』レギュラー 1999年:日本テレビ/ドラマ『甘い生活。』レギュラー 1999年:日本テレビ/ドラマ『卒業旅行』主演:藤原竜也 準主役 1997年 - 1999年:フジテレビ/『ポンキッキーズ』レギュラー

※この「TV(俳優)」の解説は、「鮫島巧」の解説の一部です。

「TV(俳優)」を含む「鮫島巧」の記事については、「鮫島巧」の概要を参照ください。

「 TV」の例文・使い方・用例・文例

- 彼は民放TVを殆ど見ません

- 時々TVを見る。

.tvと同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- .tvのページへのリンク