ぎょうき〔ギヤウキ〕【行基】

行基(ぎょうき 668-749)

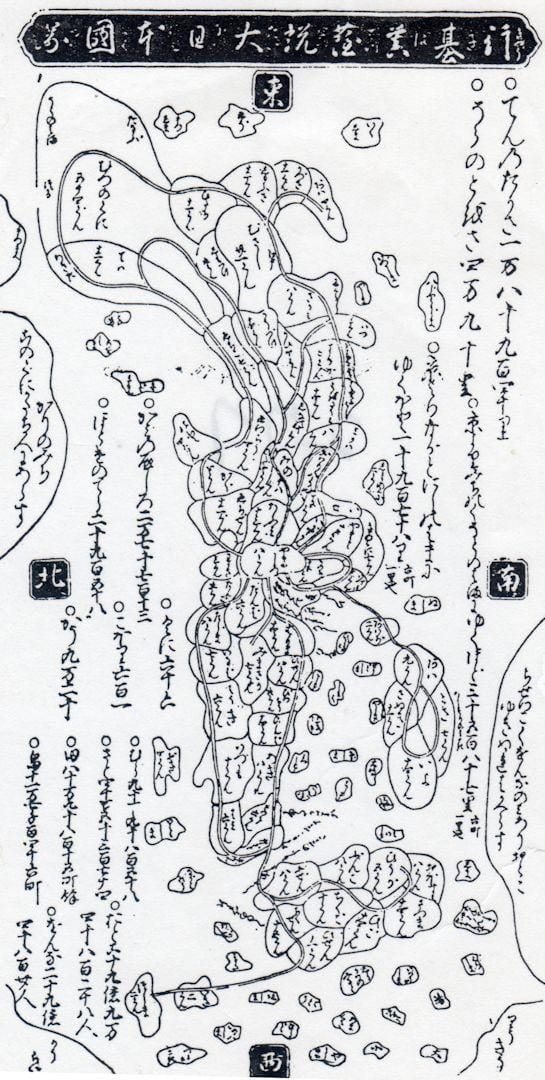

高僧行基は、地図作成の分野では「行基図」と呼ばれる中世を通じてみられた唯一の日本全図の作成者?として名高い。

行基図と呼ばれる地図は、作成から江戸初期まで数々の書写が行われており、現存する最古のものは、仁和寺所蔵の日本全図(嘉元3年 1305)だといわれている。その後も、この種の地図は江戸時代まで数多く作成され、行基の作であることが記されていることから「行基図」と呼ばれている。

一説には、行基の進言によって始まったといわれる、鬼を国土から追い払い悪疫を取り除く、追儺(ついな:大晦日)の儀式に使用されていたという言い伝えから生じたともいわれるが、いずれにしても行基作である明確な証拠はない。

地図の特徴は、国名とその位置関係、交通路が記された最古の全国図ということになる。彼が民間伝導と社会事業に積極的で各地を訪れ、布施屋を設け難民を援助し、橋を架け、堤を築き、道路や堀などを修築したことから、各地の地理に詳しく、地図に関心があったことは予想できる。

行基図はその後、国内での使用はもちろん、朝鮮半島や中国、ヨーロッパまでも伝わって、世界図の中の日本として存在した。

行基

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/04/29 19:43 UTC 版)

| 行基 | |

|---|---|

| 天智天皇7年 - 天平21年2月23日(旧暦) | |

| |

| 法名 | 行基 |

| 諡号 | 行基菩薩・行基大徳 |

| 尊称 | 行基上人・行基法師 |

| 生地 | 河内国(後和泉国)大鳥郡(現・大阪府堺市) |

| 没地 | 喜光寺(奈良県奈良市菅原町) |

| 宗派 | 法相宗 |

| 寺院 |

家原寺、東大寺ほか 叡尊が寛元3年(1245年)に家原寺を再興 |

| 師 | 道昭、義淵 |

| 弟子 | 光信、景静、真成、法義、丹比大歳ほか |

行基(ぎょうき/ぎょうぎ、天智天皇7年〈668年〉 - 天平21年2月2日〈749年2月23日〉[1])は、飛鳥時代から奈良時代にかけて活動した日本の仏教僧。

朝廷が寺や僧の行動を規定し、民衆へ仏教を直接布教することを禁止していた当時、その禁を破って行基集団を形成し、畿内(近畿)を中心に民衆や豪族など階層を問わず広く人々に仏教を説いた。併せて困窮者の救済や社会事業を指導した。布施屋9所、道場や寺院を49院、溜池15窪、溝と堀9筋、架橋6所を各地に整備した。

当初、朝廷から度々弾圧や禁圧を受けたが、民衆の圧倒的な支持を得、その力を結集して逆境を跳ね返した。その後、大僧正(最高位である大僧正の位は行基が日本で最初)として聖武天皇により奈良の大仏(東大寺)造立の実質上の責任者として招聘された。この功績により東大寺の「四聖」の一人に数えられている[2]。

生涯

天平21年(749年)に弟子・真成が、行基の骨をおさめた銅製骨臓器瓶に師の伝記を刻んだ『大僧上舎利瓶記』に、「俗性は高志氏にして、その考(ちち)の諱は才智、字は知法君の長子なり。もと百済国の王子・王爾のすえなり。その妣(はは)は、蜂田氏にして、諱は古爾比売、河内国大鳥郡の蜂田首虎身の長女なり」とあり、父母の出自、名前が記されており[3]、中国系帰化人(百済に帰化していた中国人)の氏族である[4][5][6]。一方、百済後裔というのは、系譜を飾るための装飾であって、『日本現報善悪霊異記』にあるように越後国頸城郡出身とする意見もある[7]。

天智天皇7年(668年)、河内国大鳥郡(天平宝字元年(757年)に和泉国へ分立、現在の大阪府堺市西区家原寺町)で父・高志才智、母・蜂田古爾比売の長子として生まれる[1]。『大僧正舎利瓶記』に「飛鳥の朝の壬午の歳に至り、出家」とあり[8]、天武天皇11年(682年)に[1]15歳で大官大寺で[9]、得度を受け出家し、法行と称した[10]。持統天皇5年(691年)、24歳で戒師の葛城山高宮寺徳光禅師のもとで受戒する。飛鳥寺、次に薬師寺で法相宗を主として教学を学び[11]名を行基と改めた[10]。教えを受けたとされる道昭は、入唐して玄奘の教えを受けたことで有名であり、それとともに井戸を掘り、渡しや港に船を備え、橋を架けて、後の行基の事業への影響を指摘されている[12]。ただし、行基が道昭に師事したという伝承もあるが、行基の遺骨を納めた瓶『舎利瓶記』、『日本現報善悪霊異記』には記されておらず、疑問視する意見もある[13]。大宝4年(704年)、生家を家原寺に改め、母と大和国の佐紀堂で暮らす[14]。40歳で生駒山の草野仙房に母親と移り修行する。43歳で母を亡くし3年間喪に服す。

知識結とも呼ばれる新しい形の僧俗混合の宗教集団を形成して、近畿地方を中心に貧民救済や治水・架橋などの社会事業に活動した[15]。行基が開基したとされる寺院は、『続日本紀』で40余処、興融寺の鎌倉時代中期の顕彰碑では49院といわれる多くが不明であり、小規模な修行と布教の為の拠点だったと見られる[16]。だが、養老元年(717年)4月23日、詔をもって「小僧の行基と弟子たちが、道路に乱れ出てみだりに罪福を説いて、家々を説教して回り、偽りの聖の道と称して人民を妖惑している」と、これら新しいタイプの宗教集団を寺の外での活動を禁じた僧尼令に違反するとされ、糾弾されて弾圧を受けた[17][15]。行基の活動と国家からの弾圧に関しては、奈良時代において具体的な僧尼令違反を理由に処分されたのは行基のみである。

その後も、天平2年(730年)9月、平城京の東の丘陵(天地院と推定)で妖言を吐き、数千人から多い時には1万人を集めて説教し、民衆を惑わしているとされた(『続日本紀』)[18]。しかし、行基とその集団の活動が大きくなっていき、指導により墾田開発や社会事業が進展したこと、豪族や民衆らを中心とした宗教団体の拡大を抑えきれなかったこと、行基らの活動を朝廷が恐れていた「反政府」的な意図を有したものではないと判断された。朝廷は天平3年(731年)に弾圧を緩め、翌年には河内国の狭山池の築造に行基の技術力や農民動員の力量を利用した。天平8年(736年)に、インド出身の僧・菩提僊那がチャンパ王国出身の僧・仏哲、唐の僧・道璿とともに来日した。彼らは九州の大宰府に赴き、行基に迎えられた後に平城京に入って大安寺に住し、時服を与えられている。天平10年(738年)に朝廷より「行基大徳」の諡号が授けられた(日本で最初の律令法典『大宝律令』の注釈書などに記されている)。

三世一身法が施行されると灌漑事業などをはじめ、多くの行基の事業は権力側にとっても好ましいものとなる。やがて聖武天皇の方から接近して、行基は740年(天平12年)から聖武天皇に依頼され東大寺盧舎那仏像(大仏)建立に協力する。天平13年(741年)3月に聖武天皇が恭仁京郊外の泉橋院で行基と会見し、同15年(743年)東大寺の大仏像造営の勧進に起用されている。勧進の効果は大きく、天平17年(745年)に朝廷より仏教界における最高位である「大僧正」の位を日本で最初に贈られた(『続日本紀』)。「行基転向論」として民衆のため活動した行基が朝廷側の僧侶になったとする説があるが、既に権力側の政策からも許容されるものになっており、さらに行基の民衆に対する影響力を利用したと考えられている。また、行基に対して好意的な聖武天皇と否定的な光明皇后の間にずれがあり、それがその後の政治対立にも影響を与えたとする説もある[19]。

大仏造営中の天平21年(749年)、喜光寺(菅原寺)で81歳で入滅。現在の奈良県生駒市にある往生院で火葬後、竹林寺に遺骨が納められ、多宝塔を建て墓所とした[1]。また、喜光寺から往生院までの道則を行基の弟子が彼の輿をかついで運搬したことから、往生院周辺の墓地地帯は別名「輿山」とも呼ばれている。また、朝廷より菩薩の諡号を授けられ、「行基菩薩」と言われる。その時代から行基は「文殊菩薩の化身」とも言われている。

行基が近畿地方に建立した寺(四十九院)の一つ、長岡院の候補とされる菅原遺跡(奈良市)では奈良時代の日本では類例のない円形構造の建物跡と回廊跡と塀跡が発掘された。柱穴15カ所による直径は約15メートルで円堂(他では八角堂)や多宝塔と推定し、元興寺文化財研究所は、行基を供養した建物跡の可能性があるとしている[20]。

行基が迎えた菩提僊那は後の天平勝宝4年(752年)、聖武上皇の命により、東大寺大仏開眼供養の導師を勤めた。

行基没後の宗教集団には宝亀4年(773年)に国家の援助を与えるとともに、民衆への布教を禁じ規制を強めている[21]。その後、東大寺大仏殿再興の勧進に重源や公慶が語るが、仏教団体や教理などの表面から消えていき、民衆の伝承や寺院の開基伝承などに伝えられることになる[22]。

行基有縁の地

行基は畿内を中心とした各地で布教活動と事業を行っていたことから、近畿地方を中心として各地に関連や有縁の地とされる土地が存在している。

- 生家跡は知恵の文殊菩薩を本尊とすることから合格祈願で有名な家原寺となっている[14]。

- 近鉄奈良駅前には、昭和44年(1969年)の同駅地下化の際に広場が作られ、大塩正人窯元7代目作の赤膚焼の行基像が噴水に設置する形で建立された[23]。広場は「行基広場」と呼ばれ、奈良ではよく知られた待ち合わせ場所として定着している。この赤膚焼の行基像は後に心ない者の手によって破壊され一時予備の同型像が立てられた後に7代目が再焼し再建されたがその像も自然劣化し、現在は平成7年(1995年)に奈良市内の彫刻家の中西重久が製作したブロンズ像が建っている。なお、奈良市が所有していた同型像は霊山寺と九品寺に寄贈された[23][24]。

- 大阪府岸和田市の八木だんじり祭では、久米田寺開山堂(行基堂)前に周辺地区のだんじりが集結する。これは、久米田寺の前に位置する久米田池を行基が掘削指導し、田畑の開墾や周辺住民の生活向上へ寄与し、その他の遺徳を顕彰する「行基参り」と呼ばれている。

- 兵庫県伊丹市の昆陽池公園の園内施設には行基の胸像と顕彰碑が設置されており、昆陽池の南南東1キロメートルほどの場所に行基の開基した昆陽寺がある。市内には行基町(ぎょうぎちょう)という地名がある[25]。

-

家原寺にある銅像

-

近鉄奈良駅前にある行基菩薩像

行基開基の寺院

下記は史料によるもので、近畿地方に所在する。全国には、青森県から宮崎県まで約600寺の行基が開基したとの伝承の寺院があり、これらは史料にない追慕による伝承である[26]。

- 大修恵院高蔵(大阪府堺市南区高倉台)

- 枚方院(大阪府枚方市伊加賀)

- 檜尾池院(大阪府堺市南区檜尾)

- 大庭院(大阪府堺市南区大庭寺)

- 家原寺(大阪府堺市西区家原寺町)

- 神鳳寺(大阪府堺市西区鳳北町)

- 鶴田池院(大阪府堺市西区草部)

- 大野寺、大野尼院(大阪府堺市中区土塔町、土塔が現存する)

- 深井尼院香琳寺(大阪府堺市中区深井)

- 清浄土院(大阪府堺市堺区湊、大阪府高石市)

- 萩原寺(大阪府堺市東区日置荘原寺町、萩原神社の神宮寺としてかつて存在した)

- 愛染院(大阪府堺市北区蔵前町1578)

- 善言院川堀、善言尼院(大阪府大阪市西成区)

- 難波度院、枚松院、作蓋部院(大阪府大阪市西成区)

- 沙田院(大阪府大阪市住吉区)

- 呉坂院(大阪府大阪市住吉区長峡町)

- 高瀬橋院、高瀬橋尼院(大阪府大阪市東淀川区)

- 大福院御津、大福尼院(大阪府大阪市中央区御津寺町)

- 久修園院(大阪府枚方市楠葉中之芝2丁目)

- 薦田院(大阪府枚方市伊賀)

- 報恩院(大阪府枚方市樟葉)

- 狭山池院、狭山池尼院(大阪府大阪狭山市)

- 極楽寺(大阪府泉大津市昭和町6番地付近)

- 石凝院(大阪府東大阪市日下町)

- 清浄土尼院(大阪府高石市)

- 林昌寺(大阪府泉南市信達岡中395)

- 山崎院(大阪府三島郡島本町)

- 久米田寺 (大阪府岸和田市池尻町)

- 水間寺(大阪府貝塚市水間)

- 恩光寺(奈良県生駒市有里町)

- 生馬仙房(奈良県生駒市有里町)

- 隆福院、隆福尼院(奈良県奈良市大和田町)

- 服寺 (奈良県奈良市南京終町など)

- 菅原寺喜光寺(奈良県奈良市菅原町)

- 頭陀院菩提、頭陀尼院(奈良県大和郡山市矢田町)

- 長岡院(奈良県奈良市疋田町)

- 法禅院檜尾(京都府京都市伏見区深草)

- 河原院(京都府京都市)

- 大井院(京都府京都市右京区)

- 大雲寺(京都府京都市左京区岩倉)

- 吉田院(京都府京都市左京区吉田神楽岡町)

- 発菩提寺泉橋院(京都府木津川市山城町上狛)

- 泉福院、布施院、布施尼院(京都府京都市伏見区)

- 龍王寺(雪野寺)(滋賀県蒲生郡竜王町川守41)

- 極楽寺(滋賀県彦根市極楽寺町)

- 船息院船、船息尼院(兵庫県神戸市兵庫区)

- 瑠璃寺(兵庫県佐用町)

- 揚津院(兵庫県川辺郡猪名川町)

- 昆陽施院 (兵庫県伊丹市寺本)

- 常照寺(奈良県高取町)

* 法多山尊永寺(静岡県袋井市、法多山尊永寺、別格本山)「聖武天皇の勅命により行基が開祖、聖観音菩薩を祀る、のちに空海が不動明王を祀る」

行基が掘削指導した貯水池

行基が架橋指揮した橋

摂播五泊

摂津から播磨にかけて、現在の兵庫県内に五つの港(摂播五泊)を整備した。

伝承

開基伝承にとどまる寺院

- 阿主南寺(静岡県島田市)

- 慈恩寺(山形県寒河江市)

- 黒石寺(岩手県奥州市)

- 弘明寺(神奈川県横浜市)

- 観音寺 (神奈川県横須賀市)

- 釈尊寺(布引観音)(長野県小諸市)

- 高讃寺(愛知県常滑市阿野)

- 感應寺(愛知県瀬戸市水北町)

- 弥勒寺(愛知県東海市大田町)

- 円通寺(愛知県大府市共和町)

- 浄源寺(愛知県瀬戸市岩屋町)

- 岩屋観音(愛知県豊橋市大岩町)

- 東観音寺(愛知県豊橋市小松原町)

- 普門寺(愛知県豊橋市雲谷(うのや)町)

- 大聖寺 (岡山県美作市大聖寺)

- 仁比山地蔵院(佐賀県神埼市神埼町的1688)

- 補陀落山那古寺(千葉県館山市)

- 千葉寺(千葉県千葉市)

- 大善寺(山梨県甲州市勝沼町)

- 高尾山薬王院(東京都八王子市)

- 摩訶衍寺(広島県尾道市原田町)

- 桂木観音(埼玉県、毛呂山町)

- 満明寺(長崎県雲仙温泉)

- 雲峰寺(山梨県甲州市)

行基が架橋した伝承のある橋

行基による開湯伝説がある温泉

日本全国には行基が発見したとされる開湯伝説を持つ温泉が数多くあるが、歴史史料には行基が温泉開湯した史料は確認されない。しかしこれらの伝承により、薬師如来の国家的な信仰が大衆へ浸透していった[27]。

行基図

行基は古式の日本地図(行基図)を作成したと伝承があり、最古の「行基図」とされるものは、延暦24年(805年)に下鴨神社に納められたものがあるが、その後、日本図は江戸時代まで行基図と呼ばれることがあった。

行基焼

日本の陶磁器のうち、古墳時代から平安時代にかけて各地で生産された須恵器と、平安時代から室町時代にかけて東海地方で生産された山茶碗をそれぞれ「行基焼」(ぎょうきやき)と呼ぶことがある[28]。両者とも、行基が諸国を行脚して民衆に作陶技術を教授したとする伝承に由来する呼称であるが、行基の出身地である河内国(後に和泉国)大鳥郡は、古代には須恵器の一大生産地である陶邑窯を擁していた[28]。なお山茶碗は、須恵器から発展した灰釉陶器(白瓷)が変化したものとされ、その起源は須恵器にある。

その他の伝承

- 行基が開いた伝承の墓所

- 南浜墓地(大阪市設長浜霊園) - 日本最古の墓所ともいわれている[29]。

- 行基が拓いた伝承の滝

行基を扱った関連作品

- 映画

- 『大佛開眼』(1952年、演:大河内傳次郎)

- 漫画

- 『ねこねこ日本史』(そにしけんじ、実業之日本社)

- アニメ

- 『ねこねこ日本史』上記の原作のアニメ版、声:大森日雅。

- 小説

- 『役小角仙道剣』(黒岩重吾、新潮社) - 役小角を主題とした作品。作中に道昭の若き弟子として登場する。

脚注

- ^ a b c d 『大僧正舎利瓶記』

- ^ 東大寺の創建 東大寺公式サイト

- ^ 奈良県 2016, p. 8.

- ^ 朝日日本歴史人物事典『行基』 - コトバンク

- ^ 丸山雍成・小風秀雅・中村尚史 編『日本交通史辞典』吉川弘文館、2003年8月1日、267頁。ISBN 4642013393。

- ^ 陳水逢『日本文明開化史略』台湾商務印書館、1993年、69頁。ISBN 9570507101。

- ^ 太田亮『姓氏家系大辞典』国民社〈第3巻〉、1942年、2292頁。

- ^ 奈良県 2016, p. 12.

- ^ 吉田靖雄『行基と律令国家』(吉川弘文館、1987年)での推定。

- ^ a b 『堺市史』第七巻第一編 人物誌 第一章 黎明期(堺市立中央図書館)2023年1月9日閲覧

- ^ 千田稔 1994, pp. 50–71.

- ^ 千田稔 1994, pp. 71–75.

- ^ 大西龍峯『元興寺智光の出自及び本質』駒澤大学〈駒澤大學佛教學部研究紀要 45〉、1987年3月、303-304頁。

- ^ a b 吉田靖雄『行基と律令国家』吉川弘文館、1987年、83頁。

- ^ a b 根本誠二 2005, pp. 22–26.

- ^ 千田稔 1994, pp. 99–173.

- ^ 千田稔 1994, pp. 88–92.

- ^ 千田稔 1994, pp. 88–98.

- ^ 飯沼賢治 著、館野和己・出田和久 編『信仰の広がり』吉川弘文館〈日本古代の交通・流通・情報 2 旅と交易〉、2016年、158-166頁。ISBN 978-4-642-01729-9。

- ^ “高僧・行基の供養堂? 類例ない円形建物跡を発見 奈良”. 朝日新聞. (2021年5月20日). オリジナルの2021年6月19日時点におけるアーカイブ。

- ^ 根本誠二 2005, pp. 43–44.

- ^ 根本誠二 2005, pp. 162–167.

- ^ a b “近鉄奈良駅前の行基像に「クローン」”. 日本経済新聞. (2016年6月18日). オリジナルの2016年6月19日時点におけるアーカイブ。

- ^ “〈行基さん〉近鉄奈良駅前に半世紀 実は初代の“生き写し”が2体、会いに行った”. 毎日新聞. (2020年11月29日)

- ^ 伊丹市ウェブサイト 名僧・行基

- ^ 根本誠二 2005, pp. 8、169.

- ^ 根本誠二 2005, pp. 119–136.

- ^ a b 野村泰三『陶磁用語辞典』保育社〈カラーブックス 432〉、1978年1月1日、45頁。

- ^ 湯川敏男「大阪七墓「昔と今」巡り」大阪商工会議所(2020年7月9日閲覧)

参考文献

- 真成『大僧正舎利瓶記』 - 天平21年(749年)行基墓誌 舎利容器を納めた銅筒に刻んだ銘文。文暦2年(1235年)8月25日の墓所発掘時に発見された。現物は10cm×6cmの三角状の残片のみ奈良国立博物館が所蔵。唐招提寺報告『注進』に全文が残る。

- 井上薫『行基』吉川弘文館、1959年。

- 吉田靖雄『行基と律令国家』吉川弘文館、1987年。

- 千田稔『天平の僧 行基 異能僧をめぐる土地と人々』中央公論社〈中公新書〉、1994年。ISBN 978-4121011787。

- 速水侑『民衆の導者行基(日本の名僧)』(吉川弘文館、2004年)

- 小西聖一『聖武天皇と行基 大仏にかけた願い』(理論社、2004年)

- 高野尚好『人物日本の歴史・日本を変えた53人(2)』(学習研究社、2002年)

- 吉田靖雄『行基 文殊師利菩薩の反化なり』(ミネルヴァ書房、2013年)

- 摂河泉古代寺院研究会『行基の考古学』(塙書房、2002年)

- 米山孝子『行基説話の生成と展開』(勉誠出版、1996年)

- 速水侑『民衆の導者 行基 日本の名僧』(吉川弘文館、2004年)

- 井上薫『行基 人物叢書 新装版』(吉川弘文館、1987年)

- 岩崎允胤『天平の桑門 僧行基の生涯』(本の泉社、2005年)

- 米山俊直、辻一郎『行基と渡来人文化 朝鮮半島から猪名川流域へ』(たる出版、2003年)

- 山折哲雄、大角修『日本の仏教を築いた名僧たち』(角川学芸出版、2012年)

- 高野澄 『奈良1300年の謎』(祥伝社、2010年)。

- かこさとし『暮らしをまもり工事を行ったお坊さんたち』(瑞雲舎、2004年)

- 金達寿『行基の時代』(朝日新聞社、1982年)

- 井上薫『行基辞典 特別付録 行基ゆかりの寺院付』(国書刊行会、1997年)

- 山田法胤『喜光寺 行基終焉の古刹』(柳原出版、2007年)

- 井上薫、日本歴史学会『行基 人物叢書 日本歴史学会編』(吉川弘文館、1959年)

- 今道英治『歴史人物なぜなぜ事典 聖武天皇・行基・鑑真(3)』(ぎょうせい、1990年)

- 保田篤也『古墳のこころ 古代日本地図・行基図に秘められた国造り達』(筑波書林、2004年)

- 根本誠二『行基伝承を歩く』岩田書院、2005年。ISBN 4872943945。

- 井上薫『行基事典』(国書刊行会、1998年)

- 根本誠二『奈良仏教と行基伝承の展開』(雄山閣出版、1991年)

- 平岡定海、中井真孝『日本名僧論集 第1巻 行基・鑑真』(吉川弘文館、1983年)

- 上田正昭『河内みち行基みち 探訪 古代の道』(法蔵館、1988年)

- 郡司武『仏の力で国を護れ 行基と東大寺』(朝日新聞社、2003年)

- 保坂俊司『史上最強 図解仏教入門』(ナツメ社、2010年)

- 大角修『平城京全史解読 正史・続日本紀が語る意外な史実』(学習研究社、2009年)

- 森郁夫、甲斐弓子 『僧寺と尼寺』(帝塚山大学出版会、2012年)

- 河原宏『空海 民衆と共に―信仰と労働・技術』(人文書院、2004年)

- 関裕二『東大寺の暗号』(講談社、2011年)

- 『奈良大和路の古寺 古寺巡礼(12)』(JTBパブリッシング、2007年)

- 小峯和明『図説 すじでわかる!今昔物語集と日本の神と仏』(青春出版社、2012年)

- 福原会下山人『行基菩薩 摂津・播磨に於けるその事蹟 故福原会下山人講演』(長福寺考古資料館、1984年)

- 岐阜県『緑地環境保全地域候補地調査報告書 行基寺境内とその周辺,安国寺・荒城神社境内とその周辺』(岐阜県、1975年)

- 殿水清円『行基菩薩』(西村護法館、1916年)

- 林屋辰三郎『木 民衆生活の日本史』(思文閣出版、1994年)

- 鳥海靖『日本の歴史をつくった人びと(2) 天皇中心の国へ』(学校図書、1990年)

- 田中治郎、奈良康明『折れない心をつくる 名僧の言葉』(PHP研究所、2011年)

- 関裕二『奇蹟の奈良』(ブックマン社、2010年)

- 関裕二『古代史はどうして謎めくのか』(新人物往来社、2011年)

- 林陸朗 『奈良朝人物列伝 続日本紀 薨卒伝の検討』(思文閣出版、2010年)

- 後藤宗俊『せん仏の来た道 白鳳期仏教受容の様相』(思文閣出版、2008年)

- 佐々木千佳、芳賀京子『都市を描く 東西文化にみる地図と景観図』(東北大学出版会、2010年)

- 岩下壽之『井真成 長安に死す』(鳥影社、2010年)

- 馬華事『出羽の中空』(文芸社、2012年)

- 高野尚好、学習研究社『新教科書に出てくる42人の人物と日本の歴史(2)』(学研マーケティング、1990年)

- 今谷明『王権と神祇』(思文閣出版、2002年)

- 根本誠二『説話の森の仏教者』(そうよう、2000年)

- 井上薫『行基』212頁、吉田靖雄『行基と律令国家』17-18頁注1に収録

- 奈良県 地域振興部 文化資源活用課『古代を創った人びと 行基』奈良県 地域振興部 文化資源活用課、2016年。

関連項目

外部リンク

ウィキメディア・コモンズには、行基に関するカテゴリがあります。

ウィキメディア・コモンズには、行基に関するカテゴリがあります。- 家原寺 - 行基の元生家(誕生地) - ウェイバックマシン(2001年4月13日アーカイブ分)

- 僧行基 - 北河内古代人物誌 - ウェイバックマシン(2008年3月10日アーカイブ分)

- 東大寺の創建 - 華厳宗大本山 東大寺

行基(ぎょうき)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/09 06:22 UTC 版)

※この「行基(ぎょうき)」の解説は、「美貌の果実」の解説の一部です。

「行基(ぎょうき)」を含む「美貌の果実」の記事については、「美貌の果実」の概要を参照ください。

「行基」の例文・使い方・用例・文例

行基と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- >> 「行基」を含む用語の索引

- 行基のページへのリンク