行基(ぎょうき 668-749)

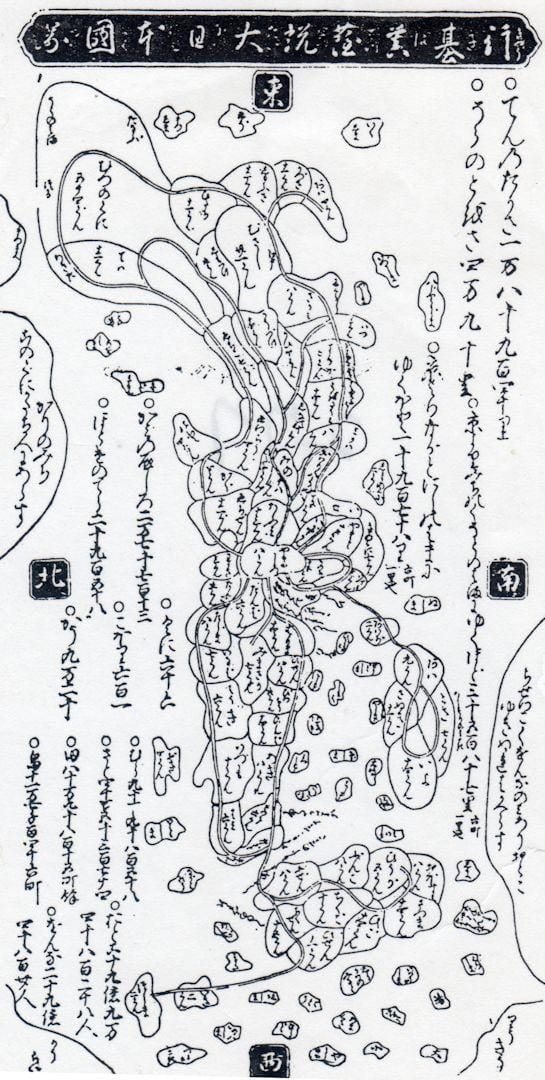

高僧行基は、地図作成の分野では「行基図」と呼ばれる中世を通じてみられた唯一の日本全図の作成者?として名高い。

行基図と呼ばれる地図は、作成から江戸初期まで数々の書写が行われており、現存する最古のものは、仁和寺所蔵の日本全図(嘉元3年 1305)だといわれている。その後も、この種の地図は江戸時代まで数多く作成され、行基の作であることが記されていることから「行基図」と呼ばれている。

一説には、行基の進言によって始まったといわれる、鬼を国土から追い払い悪疫を取り除く、追儺(ついな:大晦日)の儀式に使用されていたという言い伝えから生じたともいわれるが、いずれにしても行基作である明確な証拠はない。

地図の特徴は、国名とその位置関係、交通路が記された最古の全国図ということになる。彼が民間伝導と社会事業に積極的で各地を訪れ、布施屋を設け難民を援助し、橋を架け、堤を築き、道路や堀などを修築したことから、各地の地理に詳しく、地図に関心があったことは予想できる。

行基図はその後、国内での使用はもちろん、朝鮮半島や中国、ヨーロッパまでも伝わって、世界図の中の日本として存在した。

澆季

行木

| 姓 | 読み方 |

|---|---|

| 行木 | ぎょうき |

ぎょうきと同じ種類の言葉

- ぎょうきのページへのリンク