まさおか‐しき〔まさをか‐〕【正岡子規】

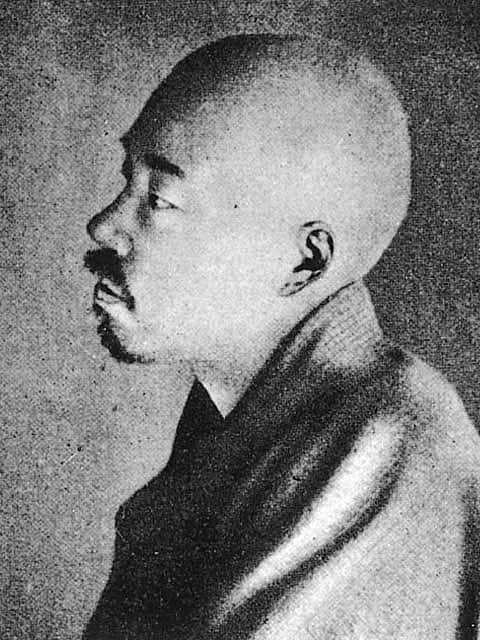

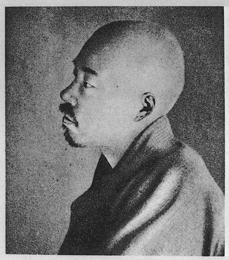

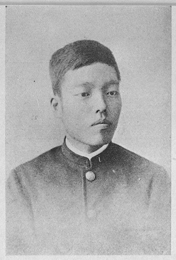

正岡子規 まさおか しき

愛媛生まれ。俳人、歌人。父は松山藩士。帝国大学文科大学中退。明治25年(1892)日本新聞社に入社、「日本」紙上を中心に文学活動を行い、俳句、短歌の革新運動を進め写生論を提唱した。日清戦争従軍後に喀血し病床生活を送るなか、『俳諧大要』(1895~連載、1899刊)を著し、俳誌「ホトトギス」を指導。31年(1898)には「歌よみに与ふる書」を連載して短歌革新に着手し、根岸短歌会を主宰。著作に句集『寒山落木』(1924)、歌集『竹の里歌』(1904)などがある。門下に高浜虚子、伊藤左千夫らがいる。

- 著作等(近代デジタルライブラリー収載)

-

- 獺祭書屋俳話 / 獺祭書屋主人著 正岡常規, 1893 (日本叢書) <YDM87184>

- 獺祭書屋俳話 / 正岡子規著 . 2版 日本新聞社, 明28.8 (日本叢書) <YDM87185>

- 獺祭書屋俳話 / 正岡子規著 . 増補3版 弘文館, 明35.11 (日本叢書) <YDM87186>

- 行脚俳人芭蕉 / 正岡子規著 文淵堂, 〔明39〕 <YDM86900>

- 吾輩ハ猫デアル. [1], [2], [3] / 夏目漱石著 大倉書店, 明38-40 <YDM95777>

- 子規句集 / 瀬川疎山編 文山堂, 明41.10 <YDM87070>

- 俳諧三家集 秋,冬之部 / 堀野与七編 堀野与七, 明42.9 <YDM301421>

- 子規句選 / 千葉鬼村(保)編 内外出版協会, 明44.7 <YDM87071>

(注:この情報は、国立国会図書館ホームページ内の「近代日本人の肖像」の内容を転載しております。掲載内容の複製については、国立国会図書館の許諾を得る必要があります。)

正岡子規

正岡子規

正岡子規

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/12 09:03 UTC 版)

| 正岡 子規 まさおか しき |

|

|---|---|

|

|

| 誕生 | 正岡 處之助 1867年10月14日  日本 伊予国温泉郡藤原新町 日本 伊予国温泉郡藤原新町(現:愛媛県松山市花園町) |

| 死没 | 1902年9月19日(34歳没) 日本 東京市下谷区上根岸 日本 東京市下谷区上根岸(現:東京都台東区根岸) |

| 墓地 | 大龍寺(東京都北区田端) |

| 職業 | 俳人、歌人、新聞記者 |

| 言語 | 日本語 |

| 国籍 |  日本 日本 |

| 最終学歴 | 帝国大学国文科中退 |

| 活動期間 | 1893年 - 1902年 |

| ジャンル | 俳句、短歌、新体詩、小説、評論、随筆 |

| 代表作 | 『歌よみに与ふる書』 |

ウィキポータル 文学 ウィキポータル 文学 |

|

正岡 子規(まさおか しき、1867年10月14日〈旧暦慶応3年9月17日〉- 1902年〈明治35年〉9月19日)[1]は、日本の俳人、歌人、国語学研究家。子規は筆名で、本名は正岡 常規(まさおか つねのり)[1]。幼名を處之助(ところのすけ)といい、後に升(のぼる)と改めた[2]。

俳句、短歌、新体詩、小説、評論、随筆など多方面にわたり創作活動を行い、日本の近代文学に多大な影響を及ぼした、明治を代表する文学者の一人である。

経歴

伊予国温泉郡藤原新町(現:愛媛県松山市花園町)に生まれる[2]。同地は伊予松山藩領で、父は藩士の正岡隼太常尚[2](1833年 - 1872年)、母の八重(1845年 - 1927年)は藩儒大原観山の長女[2]で、長男であった。

1872年(明治5年)、幼くして父が没したために家督を相続し、大原家と叔父の加藤恒忠(拓川)の後見を受けた。外祖父である観山の私塾に通って漢書の素読を習い、翌年には末広小学校に入学し、のちに勝山学校に転校。少年時代は漢詩や戯作、軍談、書画などに親しみ、友人と回覧雑誌を作り、試作会を開いた。また自由民権運動の影響を受け[注釈 1]、政談にも関心を熱中したという。

1880年(明治13年)、旧制松山中学(現:愛媛県立松山東高等学校)に入学。1883年(明治16年)、同校を中退して上京し、漢文を学ぶため赤坂丹後町の須田学舎や、受験英語のために共立学校(現:開成中学校・高等学校)に入学。翌年、旧藩主家の給費生となり、東大予備門(のち一高、現:東大教養学部)に入学し、常盤会寄宿舎に入った。1890年(明治23年)、帝国大学哲学科に進学したものの、文学に興味を持ち、翌年には国文科に転科した。この頃から「子規」と号して句作を行う。

松山中と共立学校で同級だった秋山真之(後に日露戦争時の連合艦隊参謀)とは、松山在住時からの友人であり、また共通の友人として勝田主計がいた。東大予備門では夏目漱石、南方熊楠、山田美妙らと同窓だった。

大学中退後、叔父・加藤拓川の紹介で1892年(明治25年)に新聞『日本』の記者となり、家族を呼び寄せて文芸活動の拠点とした。1893年(明治26年)に「獺祭書屋俳話(だっさいしょおくはいわ)」を連載し、俳句の革新運動を開始した。1894年(明治27年)夏に日清戦争が勃発すると、翌1895年(明治28年)4月、近衛師団つきの従軍記者として遼東半島に渡ったものの、上陸した2日後に下関条約が調印されたため、同年5月、第2軍兵站部軍医部長の森林太郎(鴎外)らに挨拶をして帰国の途についた[注釈 2]。その船中で喀血して重態に陥り、神戸病院に入院。7月、須磨保養院で療養したのち、松山に帰郷した。喀血した(血を吐いた)ことから、「鳴いて血を吐く」[注釈 3]と言われているホトトギスと自分を重ね合わせ、ホトトギスの漢字表記の「子規」を自分の俳号とした。俳句分類や与謝蕪村などを研究し、俳句の世界に大きく貢献した。漱石の下宿に同宿して過ごし、俳句会などを開いた。

短歌(和歌)においても、「歌よみに与ふる書」を新聞『日本』に連載。『古今集』を否定して『万葉集』を高く評価して、江戸時代までの形式にとらわれた和歌を非難しつつ、根岸短歌会を主催して短歌の革新に努めた。根岸短歌会は、のちに伊藤左千夫、長塚節、岡麓らにより短歌結社『アララギ』へと発展していく。

やがて病に臥しつつ『病牀六尺』を書いた。これは少しの感傷も暗い影もなく、死に臨んだ自身の肉体と精神を客観視し写生した優れた人生記録として、現在まで読まれている。同時期に病床で書かれた日記『仰臥漫録』の原本は、兵庫県芦屋市の虚子記念文学館に収蔵されている。

1902年(明治35年)9月19日午前1時頃に息を引き取った[2]。21日の葬儀には150名以上が参列し[2]、生前に弟子へ遺言していた「静かな寺に葬ってほしい」という願いに合わせて、田端の大龍寺に埋葬され、現在も墓所がある[5]。戒名は子規居士[2]。

年譜

※日付は1872年までは旧暦

- 1867年(慶応3年)9月:伊予国温泉郡藤原新町(現:愛媛県松山市花園町)に松山藩士の正岡常尚の長男として生まれる。

- 1868年(明治元年):湊町新町に転居。

- 1872年(明治5年)3月:父が死去。

- 1873年(明治6年):寺子屋式の末広学校に通う。

- 1875年(明治8年)

- 1月:勝山学校(現:松山市立番町小学校)へ転校。

- 4月:祖父の観山が死去。土屋久明に漢学を学ぶ。

- 1878年(明治11年):初めて漢詩を作り、久明の添削を受ける。

- 1879年(明治12年)12月:勝山学校を卒業。

- 1880年(明治13年)3月:松山中学(現:愛媛県立松山東高等学校)入学。

- 1883年(明治16年)

- 1884年(明治17年)9月:東京大学予備門(のち第一高等中学校)へ入学。俳句を作り始める。

- 1887年(明治20年)7月:松山三津浜の宗匠、大原其戎を訪れ句稿を見せる。この年、其戎の主宰する『真砂の志良辺』に俳句が掲載される。

- 1888年(明治21年)

- 7月:第一高等中学校予科卒業。

- 9月:本科へ進級、常磐会寄宿舎に入る。

- 1889年(明治22年)

- 1890年(明治23年)

- 7月:第一高等中学校本科卒業。

- 9月:帝国大学文科大学哲学科入学。

- 1891年(明治24年)1月:国文科に転科。

- 1892年(明治25年)

- 1893年(明治26年)3月:帝国大学文科大学を退学[9]。

- 1895年(明治28年)4月:日清戦争に記者として従軍、その帰路に喀血。

- 1896年(明治29年)1月:現在の子規庵で句会。

- 1898年(明治31年)3月:子規庵で歌会。

- 1900年(明治33年)8月:大量の喀血。

- 1902年(明治35年)9月:死去。満34歳。東京都北区田端の大龍寺に眠る。

人物

- 英語が苦手だった。試験の際にカンニングをしたことがある。"judicature" の意味が分からなかった子規が隣の男に意味を聞いたところ、「ほうかん」と言われた。本当は「法官」という意味だったが、「幇間」だと思って解答用紙に書いてしまった。ちなみに、子規はこの試験に合格したが、その「隣の男」は不合格になったという[10]。

- 松山に漱石がいたときに鰻丼を奢ると言って、その代金を漱石に払わせた[11]。

- 大食漢だったとされ、小説家の山田風太郎は「迫りくる死に抵抗するもので、献立を見るとB級グルメの見本のようだ」と評している[12]。

- 子規が東京帝国大学入学後に哲学専攻を辞めたのには理由がある。夏目漱石の親友[13][14]に米山保三郎[注釈 4][15][16]がおり、会話をして驚嘆して諦めたという。「哲学というのはわけがわかんらんぞなもし。わしには手に負えん」と言ったという[17]。

- 本来、毎月や月ごとなどを意味する「月並み」という言葉が、「陳腐、平凡」という意味も含んだのは、正岡子規がありふれた俳句や短歌を「月並み調」と批判したことが始まりとされる。当時、和歌や発句は「月並み句会」と呼ばれる月例の句会で詠み合わせをすることが多かった。

- 同郷の言語学者・小川尚義は、松山中学、一高、帝大の後輩にあたり、一高時代から交友があった。小川が帝大を卒業した1896年7月に一時帰省する際、「十年の汗を道後のゆに洗へ」の句を贈った(道後温泉「椿の湯」湯釜にも刻印されているが、そこでは「ゆ」が「温泉」となっている)。

- 「柿くへば…」の名句は、療養生活の世話や奈良旅行を工面してくれた漱石作「鐘つけば 銀杏ちるなり建長寺」の句への返礼の句である。なお、病床においてもいくつも食べるほど柿好きであり、夏目漱石に「柿」というあだ名をつけたこともある。

- 子規没後の正岡家が描かれる後日談的な作品に『ひとびとの跫音』がある。

- 囲碁にも造詣が深く、多くの漢詩、俳句、随筆等に囲碁に関係する作品を残している。生誕150年にあたる2017年、日本棋院により第14回囲碁殿堂表彰がされた[18]。

子規と野球

子規は日本に野球が導入された最初の頃の熱心な選手でもあり、1889年(明治22年)に喀血してやめるまで続けていた。ポジションは捕手であった。

子規の最良の理解者であった河東碧梧桐ですら、彼が他のスポーツには全く関心を示さなかったのに、ベースボールに限って夢中になったことについては理解できないという風に「変態現象」と呼んだほどであった[19]。

1890年5月17日の一高ベースボール会対明治学院白金倶楽部によるベースボールの試合で「インブリー事件」が起こった際の観客の一人でもあった。0-6と一高が大差をつけられた6回に事件が起こり、試合は中止となった。同年5月の『筆まかせ・第三のまき』に一高の負け方が見苦しい、と書き記している(注:十八日は誤記。十余程というのは実際の得点を意味しない)[20][21]。

十八日学校と明治学院とのベースボール・マッチありと聞きて往きて観る。第四イニングの終りに学校は巳二十余程まけたり。其まけかた見苦しき至り也。折柄明治学院の教師、インブリー氏学校の垣をこえて入り来りしかば、校生大に怒り之を打擲し負傷せしめたり。明治学院のチャンピオンにも負傷ありければマッチは中止となりたり。

自身の幼名である「升(のぼる)」に因んで、「野球(のぼーる)」という雅号を用いたこともある[22]。これは、中馬庚がベースボールを野球(やきゅう)と翻訳する4年前の1890年(明治23年)のことで、読み方こそ異なるが「野球」という表記を最初に用いた人物となる。ただしこれはベースボールに対する訳語ではなく、あくまで自身の雅号として使っていたものである。実際1896年(明治29年)7月27日付で新聞『日本』に掲載された随筆記事によると[23]、

ベースボール未だ曽て訳語あらず、今こゝに揚げたる訳語は吾の創意に係る。訳語妥当ならざるは自ら之を知るといえども匆卒の際改竄するに由なし。君子幸に正を賜え。

とあり、「バッター」「ランナー」「フォアボール」「ストレート」「フライボール」「ショートストップ」などの外来語に対して、「打者」「走者」「四球」「直球」「飛球」「短遮(中馬庚が遊撃手と表現する前の呼び名)」という翻訳案を創作して提示しているが、ベースボールに対する訳語は提示されていない(野球も参照のこと)。その他「まり投げて見たき広場や春の草」「九つの人九つの場をしめてベースボールの始まらんとす」など野球を題材とした句や歌を詠んだり、新海非風との連作で、日本初の野球小説と目される『山吹の一枝』を執筆するなど、文学を通じて野球の普及に貢献した。これらの功績が評価され、子規は2002年(平成14年)、野球殿堂入りを果たした[22]。ちなみに子規の出身地である愛媛県には、子規の野球好きに因んで、野球資料館「の・ボールミュージアム」がオープンしている。

-

道後温泉街入口にある正岡子規像(2025年7月)

雅号

雅号の子規とはホトトギスの異称で、結核を病み喀血した自分自身を、鳴いて血を吐くといわれるホトトギスに喩えたものである。

また別号として、獺祭書屋主人・竹の里人・香雲・地風升・越智処之助(おち ところのすけ)なども用いた。「獺祭書屋主人」の「獺」とは川獺のことである。これは『禮記』月令篇に見える「獺祭魚」なる一文を語源とする。かつて中国において、カワウソは捕らえた魚を並べてから食べる習性があり、その様はまるで人が祭祀を行い、天に供物を捧げるときのようであると信じられていた。「カワウソですら祭祀を行う、いわんや人間をや」というわけである。そして後世、唐代の大詩人である李商隠は尊敬する詩人の作品を短冊に書き、左右に並べ散らしながら詩想に耽ったため、短冊の並ぶさまを先の『禮記』の故事になぞらえ、自らを「獺祭魚庵」と號した。ここから「獺祭魚」には「書物の散らかるさま」という意味が転じる。「獺祭書屋主人」という號は単に「書物が散らかった部屋の主人」という意味ではなく、李商隠のごとく高名な詩人たらんとする子規の気概の現れである。病臥の枕元に資料を多く置いて獺のようだといったわけである。

その他、随筆『筆まかせ』の「雅号」にて自身が54種類の号を用いていることを示し[注釈 5]、さらに多くのペンネームが用いられているとされる。上述の「野球(のぼーる)」もこの中に含まれる。

子規と病

喀血した自身をホトトギスになぞらえて子規と号したことに象徴されるように、子規の文学はその病と切っても切り離せないものであった。母八重の回想では、乳児の頃の子規は顔が異常に丸く、見苦しく、鼻も低かった。体質虚弱で背も低く、内向的だったことからよくいじめられていたという[24]。子規が最初に喀血したのは、1888年(明治21年)8月の鎌倉旅行の最中であった。子規本人は、翌1889年(明治22年)4月の水戸への旅行を、旅行の半年後に病の原因と書いている[6]。5月には大喀血をし、医師に肺結核と診断される。当時結核は不治の病とみなされており、この診断を受けたものは必然的に死を意識せざるを得なかった。このとき子規はホトトギスの句を作り、初めて子規の号を用いるようになった。

子規の病を大きく進行させたのは日清戦争への記者としての従軍であった。1895年(明治28年)5月、帰国途上の船中で大喀血して重態となり、そのまま神戸で入院。須磨で保養したあと松山に帰郷し、当時松山中学校に赴任していた親友・夏目漱石の下宿で静養した。この年10月に再上京する途上の頃より腰痛で歩行に困難をきたすようになり、当初はリューマチと考えていたが翌1896年(明治29年)、結核菌が脊椎を冒し脊椎カリエスを発症していると診断される。以後、床に伏す日が多くなり、数度の手術も受けたが病状は好転せず、やがて臀部や背中に穴があき膿が流れ出るようになった。

歩行不能になったあとも折々は人力車で外出もしていたが、1899年(明治32年)夏頃以後は座ることさえ困難になった。この頃から子規は約3年間ほぼ寝たきりで、寝返りも打てないほどの苦痛を麻痺剤で和らげながら、俳句・短歌・随筆を書き続け(一部は口述)、また病床を訪れた高浜虚子、河東碧梧桐、伊藤左千夫、長塚節ら後進の指導をし続けた。碧梧桐は、暑さに参る寝たきりの師匠に手動の扇風機を作ったと言われている。子規は、それを「風板」と名付け喜び、季語にならぬかと考えたとも言われている。

著名作

- 俳句

- 柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺

- 松山や秋より高き天主閣

- 春や昔十五万石の城下哉

- 牡丹画いて絵の具は皿に残りけり

- 山吹も菜の花も咲く小庭哉

- をとゝひのへちまの水も取らざりき

- 風呂敷をほどけば柿のころげけり

- 柿くふも今年ばかりと思ひけり

- 紫の蒲團に坐る春日かな

- 鶏頭の十四五本もありぬべし

- 赤とんぼ 筑波に雲も なかりけり

- 短歌

・瓶にさす藤の花ぶさみじかければ畳の上にとどかざりけり

- くれなゐの二尺伸びたる薔薇の芽の針やはらかに春雨のふる

- 松の葉の葉毎に結ぶ白露の置きてはこぼれこぼれては置く

- いちはつの花咲きいでて我目には今年ばかりの春行かんとす

- 足たたば不尽の高嶺のいただきをいかづちなして踏み鳴らさましを

- 足たたば黄河の水をから渉り崋山の蓮の花剪らましを

- 足たたば北インヂヤのヒマラヤのエヴェレストなる雪くはましを

- 随想・日記

- 加藤国安『漢詩人子規 俳句開眼の土壌』(研文出版、2006年)

- 徐前『漱石と子規の漢詩 対比の視点から』(明治書院、2005年)

- 清水房雄『子規漢詩の周辺』(明治書院、1996年)

- 飯田利行『海棠花 子規漢詩と漱石』(柏書房、1991年ほか)

系譜

正岡家

- 玄祖父・正岡常一は京へ上がり千宗室に入門して茶人となる。子規は玄祖父・常一について「余が玄祖父は正岡一甫といふてお茶坊主の役をしたまひき。……翁が正月礼にまはる時には必ず一枝の寒梅を袖にして“のどかな春でございます”といひ給ひしとか。またかつて五右衛門風呂を木炭にてわかしその湯に入りて“薪にてわかせしとは入り心地が違う”といひ給ひしと。洒落の風、想ひ見るべし」と書いている[25]。

- 曽祖父の正岡常武は鎖鎌の名手であった。

- 父・正岡常尚は常武の孫養子で御馬廻の下級武士。子規は父・常尚について「父は武術にもたけ給はず。さりとて学問とてもし給はざりし如く見ゆ」と書いている[26]。妹の律は、叔父・加藤恒忠の三男・忠三郎を養子として正岡家を継がせた。

梅室道寒禅定門─良久─将重─常寅─常一─常武─常尚─常規─律─忠三郎

正岡常尚

┃ ┏正岡常規

┣━━━┫

加藤重孝━━大原有恒 ┃ ┗律

┃ ┏八重

┣━━┫

┃ ┗加藤恒忠━━正岡忠三郎

歌原松陽━━━━重 ┃ ┏正岡浩

┣━━━┫

┃ ┗正岡明

野上俊夫━━━あや

講談社『子規全集』事件

講談社は、1975年4月から『子規全集』(全25巻)の配本を始めるに際し、1974年7月からプロジェクトチーム「子規全集編集部」を作り、編集作業を開始した[27]。このとき子規の俳句に「穢多」の語を使った句が5つあることが分かったため、1975年1月、編集担当者が大阪の部落解放同盟本部へ赴いて協議した[27]。その結果、次の条件で折り合いがついた[27]。

そして監修陣4人の中には、部落解放同盟に近い立場の詩人ぬやま・ひろし(西沢隆二)が加えられた[27]。通常の監修料は有名人でも数万円が相場であるところ、部落解放同盟には巨額の監修料が支払われたといわれる[27]。

講談社によるこの措置については、当時部落解放同盟による糾弾の嵐が吹き荒れていた中、糾弾の動きを事前に回避して「金で解決するならという大出版資本らしい発想」の存在を指摘する声もある[27]。

評価

短い生涯において俳句・短歌の改革運動を成し遂げた子規は、近現代文学における短詩型文学の方向を位置づけた改革者として高く評価されている。

俳句においてはいわゆる月並俳諧の陳腐を否定し、松尾芭蕉の詩情を高く評価する一方、江戸期の文献を漁って与謝蕪村のように忘れられていた俳人を発掘するなどの功績が見られる。またヨーロッパにおける19世紀自然主義の影響を受けて写生・写実による現実密着型の生活詠を主張したことが、俳句における新たな詩情を開拓するに至った。

その一方で、その俳論・実作においては以下のような課題も指摘されている[誰によって?]。

- 俳諧における豊かな言葉遊びや修辞技巧を強く否定したこと。

- あまりに写生にこだわりすぎて句柄の大らかさや、昭和期に山本健吉が述べた「挨拶」の心を失ったこと。

- 連句(歌仙)にはきわめて低い評価しか与えず、発句のみをもって俳句の概念を作り上げたこと。

などは近代俳句に大きな弊害を与えていると考える向きもある[誰によって?]。

俳句における子規の後継者である高浜虚子は、子規の「写生」(写実)の主張も受け継いだが、それを「客観写生」から「花鳥諷詠」へと方向転換していった。これは子規による近代化と江戸俳諧への回帰を折衷させた主張であると見ることもできる[誰によって?]。

短歌においては、子規の果たした役割は実作よりも歌論において大きい[28]。当初、俳句に大いなる情熱を注いだ子規は、短歌についてはごく大まかな概論的批評を残す時間しか与えられていなかった。彼の著作のうち短歌に最も大きな影響を与えた『歌よみに与ふる書』がそれである。『歌よみに与ふる書』における歌論は俳句のそれと同様、写生・写実による現実密着型の生活詠の重視と『万葉集』の称揚と『古今集』の否定に重点が置かれている。特に『古今集』に対する全面否定には拒否感を示す文学者が多いが、明治という疾風怒涛の時代の落し子としてその主張は肯定できるものが多い[誰によって?]。

子規の理論には文学を豊かに育てていく方向へは向かいにくい部分もあるという批判もあるが、「写生」は明治という近代主義とも重なった主張であった。今でも否定できない俳句観である。日本語散文の成立における、子規の果たした役割はすこぶる大きいとされる[29]。

また、あまり知られていないが漢詩作者としても著名である。鈴木虎雄(陸羯南の娘婿で、子規とは新聞『日本』の同僚でもあった)が、子規の漢詩を漱石の漢詩よりも評価していたことを、弟子の吉川幸次郎が回想している。

森銑三は、明治期の優れた随筆家の中に正岡子規の名を挙げている。子規は俳人・歌人であったのみならず、文章家にして名随筆家であったという[30]。加えて、「…奇文家としての子規など、全く度外視せられてゐるのではないかと思はれるが…」とした上で、子規の奇文には注目すべき文章がいくらでもあると述べ、その代表に「子規自撰の碑文」「闇汁図解」「柚味噌会」を挙げる[31]。

また、多くの漢詩や俳句、随筆などに囲碁に関する作品を残しており、生誕150年にあたる2017年に、日本棋院の囲碁殿堂表彰委員会で、第14回囲碁殿堂入りとされた[32]。

著作

|

この節の加筆が望まれています。

|

近年

- 『俳諧大要』(岩波文庫、改版1983年、再改版2025年4月)、跋は加藤楸邨と柴田宵曲

- 他に岩波文庫で『子規句集』『子規歌集』『歌よみに与ふる書』『松蘿玉液』が同時期に改版

- 『墨汁一滴』『病牀六尺』『仰臥漫録』(岩波文庫、改版1983 - 1984年、ワイド版刊)、後者2冊は再改版(2022年)

- 『筆まかせ抄』(粟津則雄編、岩波文庫、1985年)

- 『飯待つ間 正岡子規随筆選』(阿部昭編、岩波文庫、1985年)

- 『漱石・子規往復書簡集』(和田茂樹編、岩波文庫、2002年)

- 『獺祭書屋俳話・芭蕉雑談』(復本一郎注解、岩波文庫、2016年)

- 『子規紀行文集』、『正岡子規ベースボール文集』

- 『正岡子規スケッチ帖』- 以上・各 復本一郎編・解説(同上、2019-2024年)

- 『俳人蕪村』(講談社文芸文庫、1999年)

- 『子規人生論集』(講談社文芸文庫、2001年)

- 『正岡子規 高浜虚子 近代浪漫派文庫7』(新学社文庫、2006年)- 旧かな版

- 『正岡子規 ちくま日本文学 040』(筑摩書房、2009年)

- 『俳句の出発』(中村草田男編、みすず書房、2002年)

- 『正岡子規集 新日本古典文学大系明治編27』(中野三敏ほか編、岩波書店、2003年)

- 『正岡子規 明治の文学第20巻』(坪内祐三編集、筑摩書房、2001年)

- 『子規全集』(全22巻別巻3、講談社、1979年完結)正岡忠三郎、司馬遼太郎、大岡昇平らで監修された。

- 『子規選集』(全15巻、増進会出版社・静岡、2001 - 2003年)大岡信、長谷川櫂、島田修二、佐佐木幸綱ほか編

- 『子規随筆 正続』沖積舎 2001年、新版2009年、合本の復刻版(初刊は日本叢書:吉川弘文館)

評伝文献

- 柴田宵曲『評伝正岡子規』(岩波文庫、1986年6月。ISBN 4003110633)解説・佐伯彰一、新版刊

- 柴田宵曲『子規居士の周囲』(岩波文庫、2018年2月。 ISBN 4003110668)解説・小出昌洋

- 粟津則雄『正岡子規』(現代日本の評伝 講談社文芸文庫、1995年9月。 ISBN 4061963368)

- 長谷川櫂『子規の宇宙』(角川学芸出版〈角川選書〉、2010年10月。 ISBN 9784047034778)

- 坪内稔典 『正岡子規の〈楽しむ力〉』(日本放送出版協会〈生活人新書〉、2009年11月。 ISBN 9784140883051)

- 坪内稔典『正岡子規:言葉と生きる』(岩波新書、2010年12月。 ISBN 4004312833)

- 山下一海『俳句で読む正岡子規の生涯』(永田書房、1992年3月。

ISBN 4816106006)

- 『正岡子規』(「山下一海著作集」第8巻、おうふう、2016年11月。 ISBN 9784273037185)

- ドナルド・キーン『正岡子規』(角地幸男訳、新潮社、2012年8月。 ISBN 9784103317081/新潮文庫、2022年5月。 ISBN 9784101313573)、「著作集 第15巻」新潮社、2018年10月。 ISBN 9784106471155

- 井上泰至『正岡子規:俳句あり則ち日本文学あり』(ミネルヴァ書房〈日本評伝選〉、2020年9月。 ISBN 9784623090136)

- 久保田正文『正岡子規』(吉川弘文館〈人物叢書144〉1967年7月、新装版1986年7月。 ISBN 4642050477)

- 復本一郎『正岡子規伝:わが心世にしのこらば』(岩波書店、2021年12月。

ISBN 9784000248334)

- 復本一郎『正岡子規:人生のことば』(岩波新書、2017年4月。 ISBN 9784004316602)

- 土井中照『子規の生涯:そこが知りたい 同時代人の証言でたどる俳人・正岡子規』(アトラス出版、2006年10月。 ISBN 4901108522)

脚注

注釈

- ^ 天田愚庵が自由民権の思想を伝えたという。松山市立子規記念博物館には「子規の国会開設に関する演説」という資料がある[3]。

- ^ 森鴎外などとの交際は、「遼東五友の交わり」と称された。その五友とは、鴎外、『新聞 日本』の中村不折、『読売新聞』の河東銓(かわひがし せん。俳人河東碧梧桐の兄)、久松定謨、子規の5人である[4]。なお、子規と鴎外の交際は、没するまで続いた[要出典]。

- ^ 中国の故事「杜鵑の吐血」に因む。長江流域に(秦以前にあった)蜀という傾いた国があり、そこに杜宇という男が現れ、農耕を指導して蜀を再興し帝王となり「望帝」と呼ばれた。後に、長江の氾濫を治めるのを得意とする男に帝位を譲り、望帝のほうは山中に隠棲した。望帝杜宇は死ぬと、その霊魂はホトトギスに化身し、農耕を始める季節が来るとそれを民に告げるため、杜宇の化身のホトトギスは鋭く鳴くようになったという。また後に蜀が秦によって滅ぼされてしまったことを知った杜宇の化身のホトトギスは嘆き悲しみ、「不如帰去」(帰り去(ゆ)くに如かず)と鳴きながら血を吐いた、と言い、ホトトギスのくちばしが赤いのはそのためだ、と言われるようになった。

- ^ 明治2年1月金沢生まれ。明治26年東京帝国大学卒業後大学院在学中の明治30年3月29日腹膜炎で死亡。

- ^ 子規記念博物館の展示でも確認できる。

出典

- ^ a b 正岡子規について 松山市立子規記念博物館(2023年11月25日閲覧)

- ^ a b c d e f g 正岡子規について 子規庵(2023年11月25日閲覧)

- ^ (中村政則 2010)

- ^ 佐谷眞木人『日清戦争』(講談社現代新書、2009年)54頁

- ^ 観光スポット ≫ 田端エリア ≫ 大龍寺 東京都北区役所地域振興部(2023年11月25日閲覧)

- ^ a b 国立国会図書館 デジタルコレクション 正岡子規 著 大正14 アルス『子規全集. 第8巻 (少年時代創作篇)』「水戸紀行」 info:ndljp/pid/978844 請求記号 520-9 書誌ID(国立国会図書館オンラインへのリンク)000000590499 DOI 10.11501/978844『水戸紀行』

- ^ この経緯については墨汁一滴「六月十六日」項に記録あり。

- ^ 根岸子規庵-略年譜HP[1]

- ^ 根岸子規庵-略年譜HP[2]

- ^ 正岡子規 『墨汁一滴』春陽堂、1932年

- ^ “<コラム 筆洗>俳人の正岡子規はウナギが好物だった。が、代金のことはあまり…”. 東京新聞. 2023年6月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2025年5月21日閲覧。

- ^ 野村麻里 編『作家の手料理』平凡社、2021年2月25日、101頁。

- ^ 処女作追懐談 夏目漱石 青空文庫

- ^ 漱石と自分 狩野亨吉 青空文庫

- ^ 上田正行「「哲学雑誌」と漱石」『金沢大学文学部論集 文学科篇』第8号、金沢大学、1988年2月、1-37頁、 ISSN 02856530、 NAID 110000976302。

- ^ 『哲学雑誌』124号、125号

- ^ 伊集院静「それがどうした 男たちの流儀」第264回『週刊現代』2015年5月23日号(講談社)pp.68-69

- ^ 正岡子規が囲碁殿堂入り

- ^ 城井(1996年) pp.118-119

- ^ 城井(1996年) p.102

- ^ 君島(1972年) p.75

- ^ a b 殿堂入りリスト 公益財団法人野球殿堂博物館(2020年10月13日閲覧)

- ^ 正岡子規 『香雪紫雲』春陽堂、1932年

- ^ 末延芳晴「従軍記者正岡子規」『愛媛新聞』2010年2月7日付。のち『正岡子規、従軍す』(平凡社、2011年)。

- ^ 『筆まかせ抄』95頁。

- ^ 『筆まかせ抄』97頁。

- ^ a b c d e f g h 『差別用語』(汐文社、1975年)pp.76-77

- ^ 復本一郎『歌よみ人正岡子規 病ひに死なじ歌に死ぬとも』(岩波現代全書、2014年)に詳しい。

- ^ 司馬遼太郎『ひとびとの跫音』[要文献特定詳細情報]

- ^ 森銑三『森銑三著作集:続編 第六巻』(中央公論社、1993年、)226頁

- ^ 森銑三『森銑三著作集:続編 第六巻』(中央公論社、1993年)238-241頁

- ^ 正岡子規が囲碁殿堂入り

参考文献

- 池井優『白球太平洋を渡る―日米野球交流史』中央公論社、1976年。 ISBN 978-4121004475。

城井睦夫『正岡子規―ベースボールに賭けたその生涯』紅書房、1996年。 ISBN 978-4893810892。

- 君島一郎『日本野球創世記―創始時代と一高時代』ベースボール・マガジン社、1972年。ASIN B000J9MVMM。

- 中村政則「正岡子規と民権運動(百話百言)」『本郷』第90号、吉川弘文館、2010年、1頁。

- 浦辺登『東京の片隅からみた近代日本』弦書房、2012年、ISBN 978-4863290723

関達項目

関連人物

外部リンク

- 正岡子規 | 近代日本人の肖像

- 松山市立子規記念博物館

- 子規庵(財団法人 子規庵保存会)東京都台東区根岸

- 正岡 子規:作家別作品リスト - 青空文庫

- 松山歴史文化道(四国歴史文化道)

- 正岡子規 | 新潟市會津八一記念館

- 『正岡子規』 - コトバンク

正岡子規

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 07:06 UTC 版)

仰の如く近来和歌は一向に振ひ不申候。正直に申し候へば万葉以来實朝以来一向に振ひ不申候。實朝といふ人は三十にも足らで、いざこれからといふ処にてあへなき最期を遂げられ誠に残念致し候。あの人をして今十年も活かして置いたならどんなに名歌を沢山残したかも知れ不申候。とにかくに第一流の歌人と存候。強ち人丸・赤人の余唾を舐るでもなく、固より貫之・定家の糟粕をしやぶるでもなく、自己の本領屹然として山岳と高きを争ひ日月と光を競ふ処、実に畏るべく尊むべく、覚えず膝を屈するの思ひ有之候。古来凡庸の人と評し来りしは必ず誤なるべく、北条氏を憚りて韜晦せし人か、さらずば大器晩成の人なりしかと覚え候。人の上に立つ人にて文学技芸に達したらん者は、人間としては下等の地にをるが通例なれども、實朝は全く例外の人に相違無之候。何故と申すに實朝の歌はただ器用といふのではなく、力量あり見識あり威勢あり、時流に染まず世間に媚びざる処、例の物数奇連中や死に歌よみの公卿たちととても同日には論じがたく、人間として立派な見識のある人間ならでは、實朝の歌の如き力ある歌は詠みいでられまじく候。真淵は力を極めて實朝をほめた人なれども、真淵のほめ方はまだ足らぬやうに存候。真淵は實朝の歌の妙味の半面を知りて、他の半面を知らざりし故に可有之候。

※この「正岡子規」の解説は、「源実朝」の解説の一部です。

「正岡子規」を含む「源実朝」の記事については、「源実朝」の概要を参照ください。

正岡子規

出典:『Wiktionary』 (2021/08/15 09:01 UTC 版)

人名

- 明治時代の日本の俳人・歌人、国語学研究家。1867年(慶応3年) - 1902年(明治35年)。諱(個人の本名)は常規(つねのり)。幼名(wp)は、始め、処之助(ところのすけ)、のちに改名して、升(のぼる)。明治時代を代表する文学者の一人であり、俳句の大成者。代表文献として『歌よみに与ふる書』がある。

由来

「子規」とは、啼いて血を吐くというホトトギスのことである。自身が結核によって喀血したことと、諱である「常規」が「規」の字を含むことから、これを俳号とした。随筆『筆まかせ』第2編 明治23年の部「雅号」に「去歳春喀血せしより子規と号する故」とある。

呼称一覧

- 幼名1 - 処之助(当時の表記:處之助)(ところのすけ) :正岡処之助(正岡處之助)。

- 幼名2 - 升(のぼる) :正岡升。就学年齢(4~5歳)を迎えるに際し、「ところてん」とからかわれることのないようにと、外祖父・大原観山が易の地風升から「升」の字を採って改名した。雅号の一つ「野球(のぼーる)」(1890年〈明治23年〉2月、『筆まかせ』初出)は「升(のぼる)」をもじったもので、正岡子規が「野球」の名付け親だという誤解(伝説)にも関連する。

- 諱(個人の本名) - 常規(つねのり) :正岡常規。

- 渾名(愛称) - のぼさん :升(のぼる)に改名して以降のもので、友人や母親が呼ぶようになった。

- 俳号1 - 老桜(ろうおう) :10歳時より。

- 俳号2 - 中水

- 俳号3 - 香雲(こううん) :15~16歳時より。

- 俳号4 - 子規(しき) :正岡子規。1889年(明治22年)5月9日(23歳時)より。

- 主な別号 - 獺祭書屋主人(だっさいしょおく しゅじん)、竹の里人(たけ の さとびと)、地風升(ちふう しょう)、越智処之助(おち ところのすけ)

- 他の雅号 - 走兎、風廉、西子(せいし)、螺子(らし)、漱石(そうせき)、士清、子升、常規凡夫(じょうきぽんぷ)、眞棹家、丈鬼(じょうき)、冷笑居士、獺祭魚夫(だっさいぎょふ)、放浪子、秋風落日舎主人(しゅうふうらくじつしゃ しゅじん)、癡夢情史、野暮流(のぼる)、盗花(とうか)、四国仙人(しこく せんにん)、沐猴冠者(もっこう かじゃ)、被襟生、莞爾生(かんじせい)、浮世夢之助(うきよ ゆめのすけ)、蕪翠(ぶすい)、有耶無耶漫士(うやむや まんし)、迂歌連達磨(うかれだるま)、情鬼凡夫、馬骨生、野球(のぼーる)、色身情仏、都子規(つねのり)、虚無僧、饕餐居士、僚凡狂士、青孝亭丈其、裏棚舎夕顔、薄紫、蒲柳病夫(ほりゅう びょうふ)、病鶴痩士、無縁癡仏、情魔癡仏、舎蚊無二仏、癡肉団子、仙台萩之丞、無何有洲主人、八釜四九、面読斎(めんどくさい)、一橋外史、猿楽坊主、桜亭仙人(おうてい せんにん)、緩寛人、於怒戯書生、無茶苦茶散人、四国猿、弄球、能球、ほか多数

- 戒名 - 子規居士(しき こじ)

「正岡子規」の例文・使い方・用例・文例

正岡子規と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 正岡子規のページへのリンク