しぶかわ‐しゅんかい〔しぶかは‐〕【渋川春海】

読み方:しぶかわしゅんかい

[1639〜1715]江戸前期の暦学者。京都の人。安井算哲の子。はじめ安井算哲二世を名乗るが、のちに改姓。貞享元年(1684)平安時代以来の宣明暦を改定した貞享暦が採用され、初の幕府天文方に就任。しぶかわはるみ。

しぶかわ‐はるみ〔しぶかは‐〕【渋川春海】

読み方:しぶかわはるみ

⇒しぶかわしゅんかい(渋川春海)

しぶかわはるみ 【渋川春海】

渋川春海(しぶかわはるみ・しゅんかい 安井算哲 1639-1715)

渋川春海は、安井算哲(1590-1652)の子として京都に生まれ、14歳で父の跡を継ぎ安井算哲として碁所に勤務するかたわら、暦学・数学を学び天文暦学に強い興味を示した。

春海は、当時の暦(宣明暦)は、中国の暦を長期にわたって、そのまま使用していたことによる誤差の累積、さらには中国・日本間の経度差による誤差のあることを知る。そこで、(中国)授時暦にもとづく改暦を試みるとともに、度々改暦を上奏した。

その後、春海の手になる貞享暦が完成し、貞享元年(1684)に採用が決定され、翌年から使用された。これは、日本人による最初の暦であり、その後の太陰暦の基本となった。

この功により、同年幕府に新設された天文方を勤めることとなり、以後渋川家がこれを世襲することになる。翌年には江戸本所の邸宅に天文台を設置し、天文観測をした。

そして元禄5年には、幕府から武士身分が認められ、元禄15年には渋川春海と改姓した。しかし世襲のことは、春海から息子の昔尹(ひさただ)、甥の敬尹(ひろただ)などに継承されるが、いずれも早世し、その後は養子縁組が続くことで、世襲どころか天文方としての力量も低下し、9代に高橋善助(渋川景佑)を迎えてやっと建て直しが図られることになる。

直接地図測量に関わることでは、春海が元禄 3年(1690)に作製した地球儀は日本人が製作した現存する最古のもので、伊勢神宮に奉納されて同徴古館に所蔵されている。春海は地球儀のほか、天球儀も作製し、いずれも伊勢神宮に献納した(元禄 4年1691)。関連する著書には、天文書「天文瓊統(てんもんけいとう)」(元禄11年)などがある。

渋川 春海 (しぶかわ はるみ)

| 1639〜1715 (寛永16年〜正徳5年) |

|

【天文学者】 趣味が高じて、碁所役から天文・暦学者に。貞享暦を完成。 |

| 天文学者。碁所の家元。安井算哲の長子で「しゅんかい」ともいう。京都出身。800年以上用いた唐の宣明暦は誤差が大きいとして、改暦を建言。提案した新暦は、京都土御門家の反対にあったが、1681年採用された(貞享暦)。自身も、幕府初代天文方に就任。この天文方の一部が後に蕃書所に発展した。 |

年(和暦) |

||

| ●1639年 (寛永16年) | ■ポルトガル船の来航禁止 | 0才 |

| ●1641年 (寛永18年) | ■平戸商館を長崎出島に移す | 2才 |

| ●1643年 (寛永20年) | ■田畑永代売買禁止令 | 4才 |

| ●1651年 (慶安4年) | ■慶安の御触書公布 | 12才 |

| ●1659年 (万治2年) | ■江戸城本丸造営竣工 | 20才 |

| ●1663年 (寛文3年) | ■武家諸法度改定 | 24才 |

| ●1681年 (天和元年) | ■護国寺建立 | 42才 |

| ●1682年 (天和2年) | ■江戸大火(八百屋お七の火事) | 43才 |

| ●1687年 (貞享4年) | ■生類憐みの令 | 48才 |

| ●1698年 (元禄11年) | ■江戸大火(勅額火事) | 59才 |

| ●1702年 (元禄15年) | ■赤穂浪士討ち入り | 63才 |

| ●1703年 (元禄16年) | ■江戸開府100年 | 64才 |

| ●1705年 (宝永2年) | ■御蔭参り流行 | 66才 |

| ●1707年 (宝永4年) | ■富士山噴火 | 68才 |

| ・堀田 正俊 | 1634年〜1684年 (寛永11年〜貞享元年) | +5 |

| ・徳川 家綱 | 1641年〜1680年 (寛永18年〜延宝8年) | -2 |

| ・林 鳳岡 | 1644年〜1732年 (正保元年〜享保17年) | -5 |

| ・松尾 芭蕉 | 1644年〜1694年 (正保元年〜元禄7年) | -5 |

渋川春海

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/18 07:29 UTC 版)

渋川春海[1]

|

|

| 人物情報 | |

|---|---|

| 別名 | 六蔵(幼名)、順正、安井助左衛門、新蘆、保井春海 |

| 生誕 | 寛永16年閏11月3日(1639年12月27日) 京都四条室町 |

| 死没 | 正徳5年10月6日(1715年11月1日) |

| 居住 | 江戸麻布 |

| 国籍 |  日本 日本 |

| 学問 | |

| 時代 | 江戸時代 |

| 研究分野 | 天文・暦・囲碁 |

| 特筆すべき概念 | 貞享暦 |

| 主要な作品 | 日本長暦、三暦考、貞享暦書、天文瓊統、地球儀 |

渋川 春海(しぶかわ はるみ / しぶかわ しゅんかい、旧字体:澁川 春海󠄀、寛永16年閏11月3日〈1639年12月27日〉- 正徳5年10月6日〈1715年11月1日〉)は、江戸時代前期の天文暦学者、囲碁棋士、神道家。幼名は六蔵、諱は都翁(つつち)、字は春海、順正、通称は助左衛門、号は新蘆、霊社号は土守霊社。貞享暦の作成者。別名は安井 算哲(やすい さんてつ)。姓は安井から保井、さらに渋川に改姓した。

生涯

江戸幕府碁方の安井家・一世安井算哲の長子として京都四条室町に生まれた。慶安5年(1652年)、父の死により、二世安井算哲になったが、当時13歳であったため、安井家は一世算哲の養子・算知が継いで、算哲は保井(後に改字)姓を名乗った。秋冬は江戸に、春夏は京に住んだ。

そして万治2年(1659年)に21歳で幕府より禄を受け、御城碁に初出仕、本因坊道悦に黒番4目勝ちした。この後、算知、弟の知哲、算知の弟ともいわれる春知などとともに御城碁に出仕する。延宝6年(1678年)に本因坊道策が碁所に任じられた際には、これに先の手合、上手並み(七段)とされた。

数学・暦法を池田昌意(まさおき)に、天文暦学を岡野井玄貞・松田順承に、和漢の書および垂加神道を山崎闇斎に、土御門神道を土御門泰福に学んだ。21歳(1659年)の時に天体観測に基づいて中国四国地方の各地の緯度・経度を計測した[注 1]。

当時の日本は貞観4年(862年)に唐よりもたらされた宣明暦を用いていた。宣明暦はかなりの誤差が生じていた。とくに、月食・日食の予報が天の運行に2日も遅れていた。春海は、1670年(寛文10年)32歳の時から天体を日夜観測[2]、その結果をもとにして元の授時暦への改暦を願い出た。ところが、延宝3年(1675年)に春海が授時暦に基づいて算出した日食予報が失敗したことから、申請は却下された。

春海は失敗の原因を研究していくうちに、太陽の運行の遅速にかかわる基点(今日の天文学の用語でいえば近日点)が授時暦では冬至と一致すると仮定されていた(13世紀にはよい近似であった)がすでに移動していたことと、中国と日本には里差(今日でいう経度差)があり今日でいう時差が発生してしまうことに気づいた[3]。そこで、授時暦に通じていた朱子学者の中村惕斎の協力を得ながら、自己の観測データをもとにして授時暦を日本向けに改良を加えて大和暦を作成した。春海は朝廷に大和暦の採用を求めたが、京都所司代・稲葉正往の家臣であった谷宜貞(一齋・三介とも。谷時中の子)が、春海の暦法を根拠のないものと非難して授時暦を一部修正しただけの明の大統暦を採用する詔勅を取り付けてしまう。これに対して春海は里差の存在を主張して、中国の暦をそのまま採用しても決して日本には適合しないと主張した。その後、春海は暦道の最高責任者でもあった泰福を説得して大和暦の採用に同意させ、3度目の上表によって大和暦は朝廷により採用されて貞享暦となった[4]。これが日本初の国産暦となる。春海の授時暦に対する理解は同時代の関孝和よりも劣っていたという説もある[5]が、惕斎のような協力者を得られたことや、碁や神道を通じた徳川光圀や泰福ら有力者とのつながり、そして春海の丹念な観測の積み重ねに裏打ちされた暦学理論によって、改暦の実現を可能にしたとされている。

この功により貞享元年12月1日(1685年1月5日)に初代幕府天文方に250石をもって任ぜられ、碁方は辞した。以降、天文方は世襲となる。

囲碁の打ち方へも天文の法則をあてはめて、太極(北極星)の発想から初手は天元(碁盤中央)であるべきと判断している。寛文10年10月17日(1670年11月29日)の御城碁で本因坊道策との対局において実際に初手天元を打っており、「これでもし負けたら一生天元には打たない」と豪語した。しかしこの対局は9目の負けに終わり、それ以後、初手天元をあきらめることとなった。

貞享3年(1686年)、春海は幕府の命令で京都より家族とともに江戸麻布に移り住み、元禄2年(1689年)に本所に天文台の建設が認められた。1690年、52歳の時、日本で最初の地球儀[6](直径25センチメートル)と天球儀 [6]を造った。1697年にも直径33センチメートルの地球儀を作っている[7]。元禄5年(1692年)に幕府から武士身分が認められると蓄髪して安井助左衛門と名乗り、元禄15年(1702年)に渋川に改姓した。これは、先祖が河内国渋川郡を領していたが、播磨国安井郷に変わり、再び渋川の旧領に還ったためである。元禄16年(1703年)、天文台は更に駿河台に移された。著書に天文暦学においては『日本長暦』[6][8]『三暦考』『貞享暦書』[6]『天文瓊統』[6]、神道においては『瓊矛拾遺』がある。

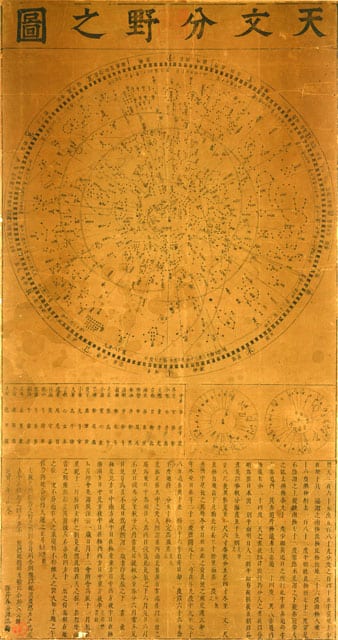

また、朝鮮の「天象列次分野之図」(1395)を参考に「天象列次之図」(1670)、「天文分野之図」(1677)という星図を著し、さらに星の位置を測定して「天文瓊統」に示すとともに、子の昔伊と作成した「天文成象」(1699)で図に表した[9]。 改暦の際に「地方時」の存在を主張したように、彼は中国や西洋では地球が球体であるという考えがあることを知っており、地球儀をはじめ、天球儀・渾天儀・百刻環(赤道型日時計)などの天文機器を作成している。

後に嫡男である昔尹に天文方の地位を譲ったが、正徳5年(1715年)に昔尹が子供のないまま急死すると、春海も後を追うように死去した。渋川家と天文方は春海の弟・知哲の次男敬尹が継承した。法号は本虚院透雲紹徹居士。墓は東京都品川区の東海寺大山墓地にある。明治40年(1907年)に改暦の功績によって従四位が贈位された[10]。平成24年(2012年)、第9回囲碁殿堂入りが決まる。

系譜

囲碁の戦績

- 御城碁

- 万治2年(1659年) 先番4目勝 本因坊道悦

- 寛文4年(1664年) 先番中押負 本因坊道悦

- 寛文5年(1665年) 先番1目勝 本因坊道悦

- 寛文6年(1666年) 先番ジゴ 本因坊道悦

- 寛文7年(1667年) 先番4目負 本因坊道悦

- 寛文8年(1668年) 白番10目負 本因坊道策

- 寛文9年(1669年) 白番13目負 本因坊道策

- 寛文10年(1670年) 先番9目負 本因坊道策

- 寛文11年(1671年) 不明 本因坊道策

- 寛文12年(1672年) 先番10目負 本因坊道策

- 延宝元年(1673年) 白番12目負 本因坊道策

- 延宝2年(1674年) 先番6目負 本因坊道策

- 延宝3年(1675年) 先番16目負 本因坊道策

- 延宝4年(1676年) 先番10目負 本因坊道策

- 延宝7年(1679年) 先番3目負 本因坊道策

- 天和2年(1682年) 先番15目負 本因坊道策

- 天和3年(1683年) 白番13目負 井上道砂因碩

- (22手目まで)244手完、白9目勝

渋川春海が登場する作品

小説

- 名人碁所 著:江崎誠致(1982年9月1日、新潮社)ISBN 978-4103430018

- 算聖伝 著:鳴海風(2000年10月1日、新人物往来社)ISBN 978-4404028822

- 和算忠臣蔵 著:鳴海風(2001年12月1日、小学館)ISBN 978-4093873710

- 天地明察 著:冲方丁(2009年11月30日、角川書店)ISBN 978-4048740135

書籍

- 渋川春海の研究 著:西内雅(1940年、至文堂)

- 江戸の天文学者 星空を翔ける ‐幕府天文方、渋川春海から伊能忠敬まで‐ 著:中村士(2008年6月25日、技術評論社)ISBN 978-4774135151

- 澁川春海と谷重遠-双星煌論- 著:志水義夫(2015年3月13日、新典社)ISBN 978-4787968203

- 渋川春海 失われた暦を求めて 著:林淳(2018年12月3日、山川出版社)ISBN 978-4634548503

- 江戸の科学者 著:吉田光邦(2021年9月7日、講談社)ISBN 978-4065250587 - 関孝和・貝原益軒・渋川春海・杉田玄白・平賀源内など、伝記を通して江戸に花開いた科学や技術の発展の軌跡を紹介。

映画

テレビ番組

- コズミックフロント☆NEXT 日本の暦を作った男 渋川春海(2019年11月7日、NHK BSプレミアム)[11]

著作

国の重要文化財

神宮奉納本として伊勢の神宮(三重県伊勢市)の収蔵する江戸時代の「渋川春海天文関係資料」12種は、1978年(昭和53年)6月15日付で国の重要文化財に一括で指定された[6][13][14]。その後、天球儀と対をなす地球儀1基も追加で指定を受けた[15][注 2]。

渋川春海天文関係資料 12種[注 3]

- 『天文瓊統』自筆本 元禄十一年正月内宮奉納奥書 8冊

- 『日本長暦』自筆本 貞享二年夏内宮奉納奥書 2冊

- 『日本長暦』自筆本 元禄六年九月宮崎文庫奉納奥書 2冊

- 『日本長暦』自筆本 元禄五年正月応中川経晃需奥書 2冊

- 『日本書紀暦考』自筆本 (内宮奉納本) 1冊

- 『日本書紀暦考』自筆本 元禄五年正月応中川経晃需奥書 1冊

- 『両宮御鎮座古暦』自筆本 貞享元年九月奥書 1巻

- 『元禄二年七曜御暦』自筆本 元禄二年正月朔日奥書 1巻

- 『元禄三年具注暦』自筆本 元禄二年十一月朔日奥書 1巻

- 『元禄四年具注暦』自筆本 元禄三年冬日奥書 1巻

- 天球儀 元禄庚午(三年)在銘 1基

- 地球儀 1基[注 2]

- 附 『貞享暦儀』 7冊 [注 3]

- 附『日本古今交食考』 1冊

- 附『春海先生実記』甲子(延享元年)書写奥書 1冊

参考文献

- 岡田俊裕『日本地理学人物事典 [近世編]』原書房、2011年、37頁。

- 中山茂「関孝和」『天文学人名辞典』恒星社厚生閣〈現代天文学講座別巻〉、1983年。ISBN 978-4-769-90073-3。

- 長谷川強、渡辺守邦、伊井春樹、日野龍夫、小倉親雄「カリフォルニア大学バークレー校旧三井文庫写本目録稿」『国文学研究資料館調査研究報告第5号』、人間文化研究機構国文学研究資料館、1984年3月、340(1)-261(80)、doi:10.24619/00001794、 ISSN 0289-0410、 NAID 120005722470。 p.315(26)より

- 「伊勢市内指定文化財等件数一覧 (令和元年7月25日現在)」(pdf)2019年7月25日、2019年11月30日閲覧。

関連文献

- 西内雅『渋川春海の研究』錦正社、1940年。(復刻1987年)

- 安藤如意、渡辺英夫『坐隠談叢』新樹社、1955年。

- 中村士、吉田忠「小特集 渋川春海没後300周年 : 渋川春海研究の新展開に向けて」『科学史研究』第54巻第276号、日本科学史学会、2016年、340頁、doi:10.34336/jhsj.54.276_340、 ISSN 2188-7535、 NAID 110010033415。

脚注

注釈

出典

- ^ 鳳晴堂光正『天文大意録』1826年頃。

- ^ a b 岡田 2011, p. 37.

- ^ “国立天文台 暦Wiki 貞享暦 (じょうきょうれき) / 大和暦”. 2019年11月8日閲覧。 “国立天文台 暦Wiki 近日点の移動”. 2019年11月8日閲覧。

- ^ 保柳睦美「伊能忠敬と根気」『史苑』第29巻第2号、立教大学、1969年1月、82-111頁、doi:10.14992/00001052、 ISSN 03869318、 NAID 110009393705。

- ^ 中山 1983.

- ^ a b c d e f 伊勢市内指定文化財 2019, p. 4.

- ^ 岡田 2011, p. 39.

- ^ 長谷川ほか 1984, p. 315.

- ^ “美星町 星のデータベース”. 2017年10月22日閲覧。

- ^ 田尻佐 編『贈位諸賢伝 増補版 上』(近藤出版社、1975年)特旨贈位年表 p.24

- ^ 日本人の暦を作った男 渋川春海 - NHKアーカイブス 2019年11月7日

- ^ “天文分野之図 - 国立天文台(NAOJ)”. 2017年10月22日閲覧。

- ^ 昭和53年6月15日文部省告示第131号

- ^ “みんなで、守ろう!活かそう!三重の文化財 / 情報データベース / 渋川春海天文関係資料”. www.bunka.pref.mie.lg.jp. 三重県庁. 2019年11月30日閲覧。

- ^ 平成2年6月29日文部省告示第93号

関連項目

外部リンク

- 木石庵「渋川 春海(二世算哲・保井算哲)」

- 渋川春海の業績-II 春海の暦研究。国立天文台

- 渋川春海と「天地明察」−III 館蔵史料と 冲方丁が描いた小説『天地明察』

「渋川 春海」の例文・使い方・用例・文例

- 渋川市という市

渋川春海と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 渋川春海のページへのリンク