しぶかわ‐しゅんかい〔しぶかは‐〕【渋川春海】

渋川春海(しぶかわはるみ・しゅんかい 安井算哲 1639-1715)

渋川春海は、安井算哲(1590-1652)の子として京都に生まれ、14歳で父の跡を継ぎ安井算哲として碁所に勤務するかたわら、暦学・数学を学び天文暦学に強い興味を示した。

春海は、当時の暦(宣明暦)は、中国の暦を長期にわたって、そのまま使用していたことによる誤差の累積、さらには中国・日本間の経度差による誤差のあることを知る。そこで、(中国)授時暦にもとづく改暦を試みるとともに、度々改暦を上奏した。

その後、春海の手になる貞享暦が完成し、貞享元年(1684)に採用が決定され、翌年から使用された。これは、日本人による最初の暦であり、その後の太陰暦の基本となった。

この功により、同年幕府に新設された天文方を勤めることとなり、以後渋川家がこれを世襲することになる。翌年には江戸本所の邸宅に天文台を設置し、天文観測をした。

そして元禄5年には、幕府から武士身分が認められ、元禄15年には渋川春海と改姓した。しかし世襲のことは、春海から息子の昔尹(ひさただ)、甥の敬尹(ひろただ)などに継承されるが、いずれも早世し、その後は養子縁組が続くことで、世襲どころか天文方としての力量も低下し、9代に高橋善助(渋川景佑)を迎えてやっと建て直しが図られることになる。

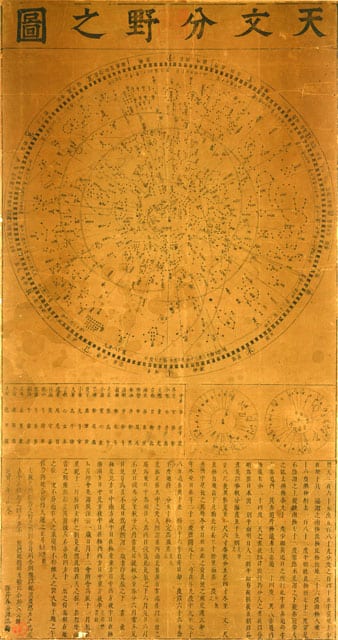

直接地図測量に関わることでは、春海が元禄 3年(1690)に作製した地球儀は日本人が製作した現存する最古のもので、伊勢神宮に奉納されて同徴古館に所蔵されている。春海は地球儀のほか、天球儀も作製し、いずれも伊勢神宮に献納した(元禄 4年1691)。関連する著書には、天文書「天文瓊統(てんもんけいとう)」(元禄11年)などがある。

- しぶかわしゅんかいのページへのリンク