しぶかわ‐かげすけ〔しぶかは‐〕【渋川景佑】

渋川景佑(しぶかわかげすけ 1787-1856)

渋川景佑は、伊能忠敬の師であった高橋至時の次男として、天明 7年に大阪で生まれ、名を高橋善助といった。兄景保とともに暦学、蘭学などを学び、文化2年(1805)から3年にかけて忠敬の測量隊の一員として近畿・中国地方の測量に副隊長格で参加した(第5次測量)。

文化5年、毎年の暦を調製するなどの職務をする、天文方の渋川正陽の養子になり、家督を継ぎ若くして天文方となった。渋川家は初代の天文方渋川春海から続く家柄ではあったが、その後の当主の早世と養子縁組が相次いだため、世襲どころか天文方としての力も低下し、その地位を代々引き継ぐだけの家となっていた。

天文方となった景佑は、兄の景保とともに父至時の意志を継ぎ、フランスの天文学者ジェローム・ラランド (1732-1807)の天文書「ラランデ暦書」の翻訳に取り組む。しかし、シーボルト事件(1828)によって景保が捕らえられて獄死。そののちは天文方足立信頭の協力を得て、同暦書をもとにした「新巧暦書」全40巻を完成させた(天保7年 1836年)。また、景保らが作成した天保壬寅暦(1844)は、明治 5年に太陽暦が採用されるまで使用された。

当時の天文学・暦学の日本の第一人者である。

渋川景佑

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/11/02 22:52 UTC 版)

|

|

この記事には参考文献や外部リンクの一覧が含まれていますが、脚注による参照が不十分であるため、情報源が依然不明確です。

|

渋川 景佑(しぶかわ かげすけ、天明7年10月15日(1787年11月24日) - 安政3年6月20日(1856年7月21日)は、江戸時代後期の天文学者で、江戸幕府天文方。幼名は善助。通称助左衛門。号は滄州・三角堂。高橋至時の次男で、天文方の渋川正陽の養子となった。同じく天文方の高橋景保の弟。子に渋川敬直(六蔵)、佑賢がいる。日本最後の太陽太陰暦である天保暦の作成者として知られている。

経歴

大坂定番井上筑後守組同心であった高橋至時の次男として大坂に生まれる。寛政7年(1795年)、父が天文方に召しだされて江戸に出た後も兄の景保と共に大坂にいたが、2年後に兄と共に江戸に出た。父の元で天文暦学を学び、父の死の翌年である文化2年(1805年)に伊能忠敬に従って東海地方・紀伊半島・中国地方の測量に従事した。

文化5年(1808年)8月、天文方であった渋川正陽の養子に迎えられ、翌年養父の隠居によって23歳で天文方に任じられた。渋川家は初代の天文方であった渋川春海以来の家柄であったが、春海の嫡男昔尹以来、当主の早世と養子縁組が相次いだために春海以来の学術は途絶え、名目のみの天文方の地位を代々引き継ぐだけの家となっていた。それを挽回するために高橋家からの養子を迎えたのであった。

文政元年(1818年)より兄と共に父・至時がやり残していたジェローム・ラランドの『ラランデ暦書』の翻訳事業にあたっていた。ところが、シーボルト事件によって兄が捕らえられて獄死してしまう。景佑は縁座を免れたが、その後の彼の活動に大きな影響を与えることになった。その後も足立信頭の協力を得て『ラランデ暦書』の翻訳を続け、天保7年(1836年)に『新巧暦書』40冊・『新修五星法』10冊を完成させて幕府に提出した。

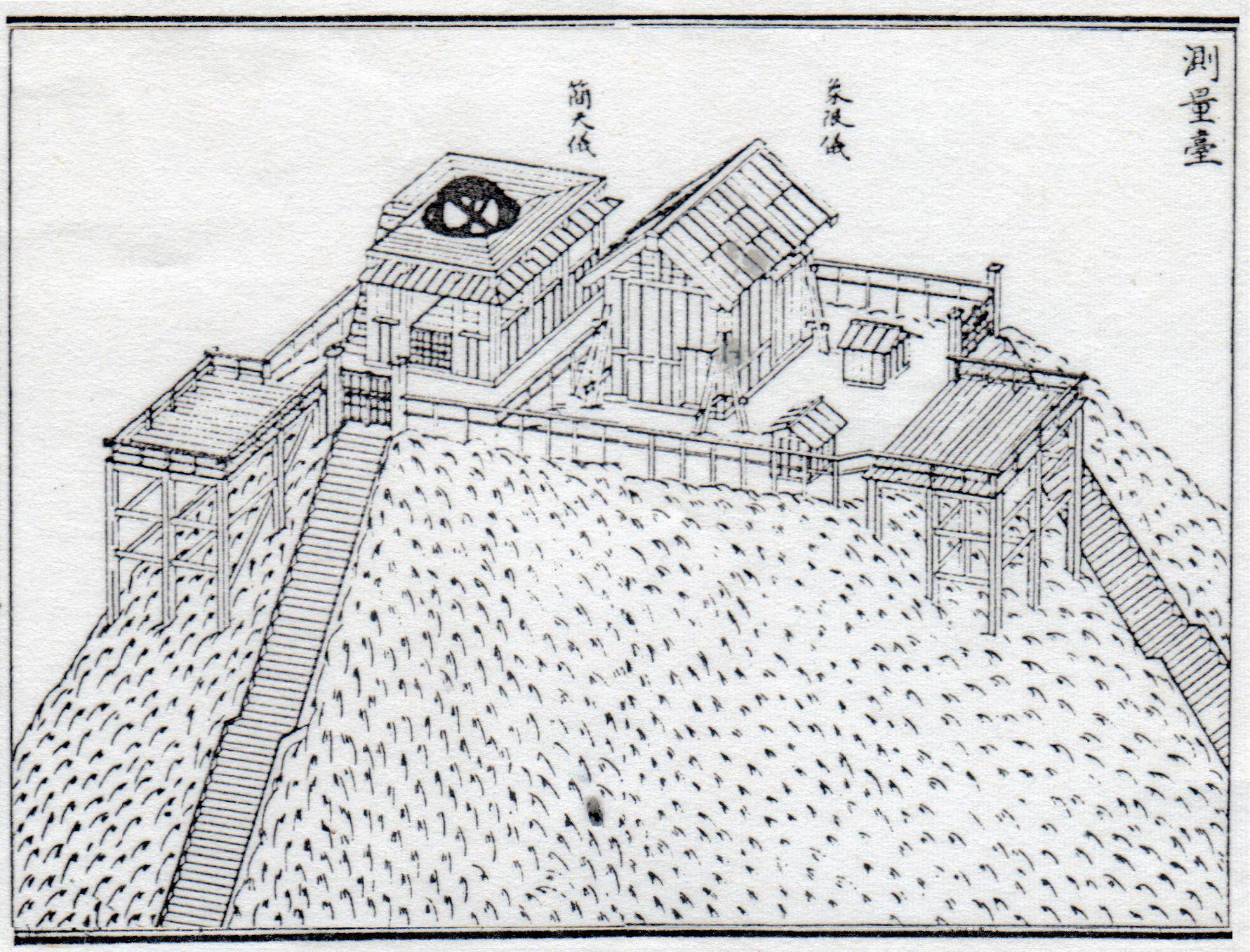

天保9年(1838年)に幕府より天文観測記録を作成するように命じられ、合わせて父が現行の寛政暦を作成したものの、同暦の規則を記した暦書を完成させる前に没したために暦の理論が不明になっているとしてその作成を命じられた。天保10年(1839年)には鉄炮箪笥奉行格に任じられる。天保12年(1841年)に『新巧暦書』を元にした改暦を命じられる。天保13年(1842年)、九段坂上に新たな天文台の用地を与えられ、京都での改暦のための観測旅行後、九段に観測所を設置して天体観測にあたり、後に『霊験候簿』としてまとめられた。『霊験候簿』は200巻に及び、日月五星の位置を観測した記録が記載されている。現在は内閣府に収蔵されている[1]。

同年、景佑が中心となって作成した新しい暦である天保暦が完成、2年後の天保15年(弘化元年・1844年)に改暦が行われると共に、幕府からは寛政暦の暦書と平行して天保暦の暦書の作成が命じられた。また同年、寛政暦の暦書である『寛政暦書』35巻が完成(後に続編5巻を追加)、嘉永2年(1852年)には山路諧孝と共に天保暦の暦書である『新法暦書』を完成させた。また、安政元年(1854年)にはイギリスの航海暦を元にして日本最初の太陽暦暦書である『万国普通暦』を編纂した。

景佑は江戸時代の天文学者の中でもっとも多くの著述を残し、最も優れた理論家の一人であった。また、古くから伝来した天文暦学に関する史料は零細な草稿・下書きまでを整理し、自己のものも同様にした。その他の著作には測量学についての『遠見町見手引書』(弘化4年(1847年))、古い時制について論じた『壷漏説』、蝦夷地の測量記録である『蝦夷地経緯度及び実測蝦夷沿海地図』、『新修彗星法』、『三統暦管見』、『明時館叢書』など数多い。また、実父・高橋至時と盟友間重富の間の往復書簡集『星学手簡』や、渋川家の家譜である『渋川氏先祖書』をまとめたのも景佑であった。さらに『新法暦書』および同続編の中で、吉雄権之助の『玄真新書』および『ラランデ暦書』に書かれた引力などの天体力学の知識を十分理解した上で理論付けている。

一方で、天文方の既得の立場や政治的に関わりそうな問題には忌避を示す傾向が強く、ミシェル・ブノワの地動説解説を引用しながら、「直鎔西洋之数理 容諸皇朝之型模」(元は中国・明の徐光啓の言)を引用して、地動説や太陽暦を容認せず、西洋の科学観や暦法観の根本的な受容には強く反対している。この態度は書物奉行で水野忠邦の側近であった嫡男の敬直(六蔵)にも引き継がれ、天文方以外の蘭学禁止を忠邦や鳥居耀蔵に進言している。

天保の改革失敗後の弘化2年(1845年)、敬直は罪に問われて配流されたために、やむなくこれを廃嫡する(6年後に父に先立ち配流先で死去する)。さらに嘉永5年(1853年)の黒船来航を機に、幕府は開国を余儀なくされ、幕府・諸藩ともに積極的に蘭学などの洋学を導入し、天文方による蘭学独占策は呆気無く崩壊した。そのような状況下で景佑は病死した。『天文台代々記』には安政4年(1857年)3月29日に隠居を許されたと記されているが、菩提寺である東海寺の墓碑・過去帳ともに没年月日は安政3年(1856年)6月20日とされており、相続の際に何らかの事情で喪を秘して隠居願を出したものと考えられている。法名は大機院仁翁滄州大居士。

天文方は次男の佑賢が継いだが、安政4年に急死し、敬直の息子敬典が跡を継いだ。敬典と山路彰常を最後に、天文方は廃止された。

系譜

脚注

- ^ 『江戸の天文学』202頁

参考文献

- 中山茂編『天文学人名辞典』(『現代天文学講座』別巻)(恒星社厚生閣、1983年) ISBN 978-4-769-90073-3

- 吉田忠「渋川景佑」(『科学史技術史事典』(弘文堂、1983年) ISBN 978-4-335-75003-8)

- 広瀬秀雄「渋川景佑」(日蘭学会編『洋学史事典』(雄松堂出版、1984年) ISBN 978-4-841-90002-6)

- 渡辺敏夫「渋川景佑」(『国史大辞典 7』(吉川弘文館、1986年) ISBN 978-4-642-00507-4)

- 内田正夫「渋川景佑」(『日本史大事典 3』(平凡社、1993年) ISBN 978-4-582-13103-1)

- 武内博編著『日本洋学人名事典』(柏書房、1994年) ISBN 978-4-760-11104-6

- 市古貞次他編『国書人名辞典 2』(岩波書店、1995年) ISBN 978-4-000-80082-2

- 中村士監修『江戸の天文学』(角川学芸出版) ISBN 978-4-04-653265-7

渋川景佑と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 渋川景佑のページへのリンク