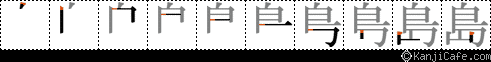

しま【島/×嶋】

読み方:しま

2 庭の池や泉水の中にある築山。また、池や築山などがある庭。

3 ある仲間内の勢力範囲。また、その土地。なわばり。「—を荒らす」

しま【島】

とう【島】

しま【×縞/島】

島(イスラ)

島

島

島

島

島

島

島

島

島

島

島

島

島

収載図書冬の犬

出版社新潮社

刊行年月2004.1

シリーズ名新潮クレスト・ブックス

収載図書記憶に残っていること

出版社新潮社

刊行年月2008.8

シリーズ名新潮クレスト・ブックス 短篇小説ベスト・コレクション

島

島

島

島

島

島

島

島

島

島

島

島

島

島

島

島

島

島

島

島

島

島

島

島

島

島

島

島

島

島

島

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/17 05:06 UTC 版)

主なものは左から(北から)順にアリューシャン諸島の西端、千島列島、樺太島、日本列島、南西諸島、台湾、フィリピン諸島、ボルネオ島、スラウェシ島。NASA's Blue Marble project 撮影。

島(しま)とは、一般的には周囲を海や湖で囲まれた陸地のことをいい、内陸部のものを含む[1]。

地理学上は大陸よりも小さい陸地をいう[2]。具体的には、世界で最も小さい大陸のオーストラリア大陸の面積より小さく、四方を海洋・湖などの水域に囲まれた陸地のことである[3]。海洋法に関する国際連合条約では「自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、高潮時においても水面上にあるもの」と定義されている[1]。

島嶼[注釈 1](とうしょ)、アイランド(英: island)ともいう。「嶼」は小島を意味する漢字である。

概説

現在、世界最小の大陸はオーストラリア大陸、最大の島はグリーンランドである。右図にこれらの陸塊の比較を示す。グリーンランドに次いで世界で2番目に大きい島はニューギニア島で、以下、3位がボルネオ島、4位がマダガスカル島、5位がバフィン島、6位がスマトラ島、7位が本州、…… と続く(島の一覧 (面積順)を参照)。

居住者のいる島を有人島、いない島を無人島という。世界最大の無人島は、カナダのデヴォン島であり、面積はカナダの島の中で第6位である。世界の島の中でも第27位であり、島としては世界第5位の人口を有する台湾島(面積38位)や、同じく12位の九州本島(面積36位)と、それぞれアジア有数の都市を擁する2島をも上回る。

複数の島がまとまって存在する場合、集団になっているものを諸島、塊状のものを群島、列状のものを列島などと呼ぶ場合もある[6]。日本の国土地理院が1990年に刊行した「新版日本国勢地図」では諸島について「二つ以上の島の集団をいう。そのうち列状をなすものを特に列島という。」と定義している[7]。ただし、諸島と群島に関しては概念としては同じで、明確に区分できるわけではない[6]。

諸島・列島・群島とは逆に、周囲に島がない場所に孤立して存在する島を孤島という。ギネス世界記録に認定されている「世界一孤立した有人島」は南大西洋上のトリスタンダクーニャ島である。

日本の琵琶湖の竹生島、宍道湖の嫁ヶ島など、湖の中にある島もある。また、川の中にある島もあり、中州とも呼ばれる。世界最大の川の中の島は、ブラジルのバナナル島である。面積は、世界の島の中で第49位で、同第50位四国の約1.08倍の面積である。同国中部トカンチンス州のアラグアイア川にある島である。

領土がすべて島から成る国を島国と呼ぶ。非独立国を含める場合、世界最大の島国はデンマーク領で本国からの高度な自治が存在するグリーンランドとなる。独立国のみに限る場合、インドネシアが世界最大の島国であり、マダガスカル、パプアニューギニア、日本、…… と続く。国際連合の加盟国193ヶ国中では島国は47ヶ国である(2011年時点 en:Island_country)。

定義

島の定義に関しては海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約)第121条の定義が使われることが多い[2]。

- 自然に形成された陸地であること。

- 水に囲まれていること。

- 満潮時(高潮時)に水没しないこと。

この条件から外れると領海を形成するために有効な領土ではなくなる。日本が沖ノ鳥島に消波ブロックなどを設置し、波浪による侵食によって満潮時に水没しないようにしているのはこのためである。

同条約同条2項では「島の領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚は、他の領土に適用されるこの条約の規定に従って決定される。」とされている。一方3項では「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域又は大陸棚を有しない。」としている。すなわち、広義の「島」であっても狭義の「島」と「岩」に条約上の扱いが分かれるので注意が必要である(この場合の「岩」は領土であり領海は持つ)。

以上の国際条約とは別に各国、各地域、各機関で様々な定義が行われている[2]。スコットランドでは島は「人が住み、最低一頭の羊を養える牧場がある」ものという定義がある[2]。日本の海上保安庁は「満潮時に海岸線の延長距離が100m以上の陸地」を島と定義している一方、国土地理院は「航空写真に写る陸地」を島と定義している。また、国土地理院の定義では島未満の地形として、暗礁や洗岩、干出岩、水上岩からなる岩礁がある。国連訓練調査研究所(UNITAR)は1966年に「島」を「海洋に囲まれた人口100万人以下の小島嶼」と定義し統計を公表している[2]。

地形

島は地形によって分類されることもある。国際連合環境計画(UNEP)のダール博士が編集した『島嶼総覧(Island Directory: Basic environmental and geographic information on the significant islands of the world)』は世界環境保全モニタリングセンター(WCMC)からデータを受けた世界の約2,000の海洋有人島のデータを提供しているが、地形の分類例として環礁(Atolls)、低地島(Low islands)、隆起サンゴ礁(Raised coral islands)、火山島(Volcanic islands)などがある[2]。

隆起サンゴ礁島

刺胞動物門花虫綱などの造礁サンゴの骨格が堆積して裾礁(きょしょう)となり、それが隆起して形成された島である[2]。マリアナ諸島や小笠原諸島の島々のように火山島とサンゴ礁が複合した裾礁、メラネシアやポリネシアの島々のような堡礁や環礁など段階によってバリエーションがある[2]。

大陸島と島弧

大陸島

大陸島(Continental islands)は大陸棚の上にある島であり、海進や沈下などによって大陸と切り離された陸地である[2]。

島弧

大陸島は大陸に並んで形成されることが多く、弧状の配置になることも多い[2]。このようなプレート境界(沈み込み帯)に位置する列島を島弧、あるいは弧状列島とも言う。島弧はマントル対流の沈み込みによって地殻が盛り上がって生成する。このような島は弓状に分布することが多く、島弧と呼ぶ。島弧は太平洋プレートの周辺(環太平洋火山帯)に目立つ。以下に北極側から反時計回りに記す。

- アリューシャン列島、千島列島 - 北アメリカプレートと太平洋プレート

- 日本列島 - ユーラシアプレート、北アメリカプレート、太平洋プレート、フィリピン海プレート

- 伊豆諸島 - 太平洋プレートとフィリピン海プレート

- 南西諸島、フィリピン諸島 - フィリピン海プレートとユーラシアプレート

- スマトラ島やジャワ島を含む大スンダ列島(スラウェシ島北部を含む) - オーストラリアプレートとユーラシアプレート

- ニューギニア島、ニュージーランド北島・ニュージーランド南島 - オーストラリアプレートと太平洋プレート

火山島

火山噴火によって形成された島を火山島といい、特に大陸棚ではなく海洋底から直接海面に達している島を洋島という[2]。

島の成因

|

この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2023年2月)

|

海洋に位置する島を成因によって分類すると、大きく3つに分かれる。プレートテクトニクスにより大陸から分離した「小大陸」と見なせる島、陸島、洋島である。

大陸から分離した島

大陸からの分裂で誕生した島の代表例はグリーンランドとマダガスカル島である。

大陸はプリュームによるマントル対流によって、数センチメートル/年程度の速度で移動している。約6億年前の古生代石炭紀に、先行する超大陸が南北に分離した。それぞれ、ゴンドワナ大陸とローラシア大陸と呼ばれる。ゴンドワナ大陸は現在のアフリカ大陸、南アメリカ大陸、インド亜大陸、南極大陸、オーストラリア大陸、アラビア半島、マダガスカル島を含んでいた。1億6000万年前からゴンドワナ大陸自体も数次にわたって分裂を続けた。7000万年 - 9000万年前の中生代白亜紀後期の最後の分裂の際、インド亜大陸と分離したのがマダガスカル島である。そのため動植物の分布がアフリカ大陸とは異なっている。

ローラシア大陸は、現在のユーラシア大陸と北アメリカ大陸、グリーンランドを含んでいた。約5000万年前(新生代第三紀)に、グリーンランドは北アメリカ大陸と分離した。

陸島

大陸棚に存在する島を陸島という。海退時や隆起によって大陸と陸続きになりがちで、海進、沈下などの原因により大陸と切り離されることで孤立した陸地である島となる。地質構造や陸上の地形に大陸との類似が見られる。代表例はカリマンタン島、グレートブリテン島、台湾島である。カナダ北部の島々も陸島である。海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込んでいる場所では、大陸プレートの周辺部に、海洋プレートの沈み込みによって生じる海溝があり、この海溝に沿うように、大陸側に島が並んで形成される例が多い。その配置が弧状になることが多いため、弧状列島、あるいは島弧と言われる。

陸島のうち大陸や他の大きな島に近いものは砂州によって大陸などと陸続きになることがある。これを陸繋島と呼ぶ。

後述するサンゴ礁のみからなる陸島もある。例えばオーストラリア大陸東岸北部に約2,000kmにわたって伸びるグレート・バリア・リーフは大陸棚に位置する700個前後の島で発達した堡礁である。

洋島

大陸棚ではなく、海洋底から直接海面に達している島を洋島という。基本的には火山活動によるが、単純な火山性の島と、火山島などの沈下によって形成されたサンゴ礁に分かれる。海洋島ともいう。

火山島

洋島のうち、火山島はホットスポット上に多く位置する。ホットスポットとは下部マントル付近から上部マントルに向かって定常的に熱い物質が上昇している場所のことである。例えばハワイ諸島の場合、約7000万年にわたって、同一のホットスポットが多数の島を生成してきた。古い島は侵食を受け、海面下に海山として残っている。アイスランド島もホットスポット上にある。

この他にカリブ海東端の小アンティル諸島に属する島、例えばマルチニーク島などは、カリブプレートと北アメリカプレートの沈み込み帯上に位置する火山島である。

サンゴ礁

サンゴ礁は、刺胞動物門花虫綱などに属する造礁サンゴの骨格などが積み上がって形成される地形である。サンゴ礁の主成分は石灰岩(炭酸カルシウム)からできている。石灰岩はサンゴ類の骨格(骨片)のほか、共生藻の分泌物の沈着によって生成する。石サンゴは細胞内に共生する褐虫藻の光合成に依存している。このため、太陽光が十分透過する水深40m - 60mよりも浅い海中でなければサンゴ礁は成長しない。水温も最低でも18度前後でなければならない。

サンゴ礁は島の周辺の海岸を取り囲む裾礁(きょしょう)として発生する。代表例は小笠原諸島、奄美群島、沖縄諸島、先島諸島である。裾礁が形成された後に、中央の島が沈降すると、島の海岸線から数km離れた位置にドーナツ型のサンゴ礁からなる陸地が形成される。これを堡礁(ほしょう、バリアリーフ)と呼ぶ。沈降がさらに進むと中央の島は消え、ラグーンと呼ばれる礁湖を取り囲む幅数100m - 1km程度のドーナツ型の陸地だけが残る。これを環礁(かんしょう、アトール)と呼ぶ。サンゴ礁自体が成長することから、波による侵食に強く、孤島であっても波浪による侵食に耐える。

サンゴ礁に基づく島にはさまざまなバリエーションがある。サイパン島やグアム島を含むマリアナ諸島や小笠原諸島はプレート境界に位置する火山島とサンゴ礁が複合した裾礁の段階にある。南太平洋に位置するメラネシアやポリネシアでは、堡礁や環礁の段階に達している。東部ミクロネシアに位置するマーシャル諸島共和国の国土は30個弱の環礁だけから成る。

宮古島や石垣島などの先島諸島は裾礁形成後に隆起したため、サンゴ礁段丘や隆起サンゴ礁と呼ばれる特異な地形がよく発達している。

サンゴ礁の隆起等を成因とする標高の低い島を低島といい、成因が地質構造と関連し山地を有する島を高島という[8]。

島の生物

島には、特殊な生物相が見られることがよくある。固有種が多く、また、飛べない鳥の出現なども広く見られることである。島の生物の生態についての研究は、島嶼生物学が扱う。

洋島では、漂着する生物が定着する事によって生物相ができることから、両生類や哺乳類を欠くといったような、大陸に比べて偏った生物相になりやすい。ガラパゴス諸島やハワイ諸島、小笠原諸島などが有名である。

陸島でも、大陸では絶滅した群が生き残っているなど、特殊な生物が見られる例が非常に多い。

しかし逆に何らかの要因で外来種が入ってくると島の固有種に壊滅的なダメージを与えたり、固有種と外来種の雑種が生まれたりするなどの影響が出ることが多い。

統治形態

小島嶼国の完全独立国には、サモア、トンガ、フィジーなどがある[2]。

パラオ、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦については自由連合盟約(Compact of Free Association)をアメリカ合衆国との間で結んでおり、国防と一部外交権を委ねている[2]。

プエルトリコと北マリアナ諸島は、いずれもアメリカ合衆国のコモンウェルスで独自の憲法と内政自治権をもつが、独立国でもアメリカ合衆国の州でもなく、アメリカ合衆国の特別自治領(自治連邦区)となっている[2]。

アメリカ領サモア(米国領サモア、アメリカンサモア)やグアムはアメリカ合衆国の準州で、連邦税の支払義務が免除され、アメリカ合衆国議会に議決権のない代表を送ることができるが、大統領を選ぶ投票権は認められていない[2]。

また、各国の海外領土として、イギリス領ヴァージン諸島(イギリス)、オランダ領アンティル(オランダ)、フランス領ポリネシア(フランス)、マン島(イギリス)、ケイマン諸島(イギリス)、マルチニーク(フランス)などがある[2]。

「島」という言葉・文字

「島」という漢字は、意符「山」と音符「鳥」からなる形声文字である。異体字として「㠀・嶋・嶌」などがある。和語「しま」は四方を囲われた狭または締の意味。朝鮮語で島を意味する固有語「섬(seom)」の語源である百済語の「斯馬」と同語源だという説もある。

「島」の表現を当てるもの

湖沼・河川の中にある陸地

湖沼や河川の中にある陸地は四方を水域に囲まれているため島と呼ばれることがあるが、海洋ではないため地政学における島に当たらない。河川の中にある陸地は中州と呼ばれることもある。

独立したものの象徴としての「島」

- 陸地地名としての「島」

- 日本語の「島」には古来より、さまざまな意味がある。川沿いの耕地、一定の領域、集落、盆地の小高い処など。日本各地の内陸には、「島」がつく地名があるが、それらはこれに由来するものも多い。静岡県の蛭ヶ小島、長野県の島々や川中島など。

- 縄張り

- 「区画」という意味から、ヤクザが独占的に勢力を及ぼす範囲。「シマ」と片仮名表記されることが多い。

- 臓器の「島」

- 膵臓中でインスリンなどのホルモンを分泌するランゲルハンス島は、顕微鏡下の観察で他の膵細胞から独立して見えたことに由来する。

形からの連想で「島」と名付けられたもの

- 島式プラットホーム

- 線路に挟まれたプラットホームのことを「島式ホーム」と呼ぶ。

- 島(パチンコ、パチスロ用語)

- 遊技台が設置されている取り付け台を、通路に挟まれている様から「島」と呼ぶ。

- デスクや陳列棚の「島」

- オフィスの机や店舗の陳列棚などが数個まとめて配置され、その四方が通路で囲まれているものを島と呼ぶことがある。スーパーマーケットの陳列棚の場合、それぞれの島の両端には店側の最も売りたい商品が並べられていることが多く、大抵は買い得な価格が設定されている。コミックマーケットなどの同人誌即売会では参加者がジャンルごとにまとまって配置されることから、特定のジャンルの参加者が集まっている一帯をジャンルごとに「(作品名)島」「評論島」などと呼ぶ。

庭園を指す「島」

平安時代末期から鎌倉時代初期に記されたと考えられている日本最古の造園書である『作庭紀』(さくていき)は、庭の主たる構成要素として築山、池、島、南庭白砂、鑓水を挙げている。これが転じて、池や築山のある日本庭園のことを島と呼ぶこともある。

脚注

注釈

出典

- ^ a b “Q2.15:島とは何ですか?”. 国土の情報に関するQ&A. 国土地理院. 2023年2月28日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p 嘉数啓「島嶼学ことはじめ(一)―島の定義・アプローチ・分類―」『島嶼研究』第2014巻第15号、日本島嶼学会、2014年4月、95-114頁、doi:10.5995/jis.2014.95、hdl:20.500.12000/36615、 ISSN 1884-7013。

- ^ “コトバンク:日本大百科全書(ニッポニカ)「島」の解説”. 2021年9月26日閲覧。

- ^ “日本の島の数”. 地理に関する情報. 国土地理院. 2023年4月24日閲覧。

- ^ 国立天文台 編「地学部『世界のおもな島』」『理科年表』丸善出版。

- ^ a b “Q2.18:諸島,群島,列島の違いは何ですか?”. 国土の情報に関するQ&A. 国土地理院. 2023年2月13日閲覧。

- ^ “Q2.12:山地,山脈,高地等の違いは何ですか?”. 国土の情報に関するQ&A. 国土地理院. 2023年2月13日閲覧。

- ^ 小田静夫「琉球弧の考古学」(青柳洋治先生退職記念論文集編集委員会編 『地域の多様性と考古学-東南アジアとその周辺-』雄山閣、2007年3月20日、pp.37-61 所収)

関連項目

- 大陸

- 半島

- 無人島

- 離島

- 諸島、群島、列島、孤島

- 浮島

- 人工島

- 疑存島

- 世界の地理

- 島国(領土がすべて島で構成される国)

- 島国一覧

- 島の一覧

- 島の一覧 (面積順)

- 島の一覧 (人口順)

- 日本の島の一覧

- 暗礁

- 島嶼性

- シマ社会

外部リンク

- “全国都道府県市区町村別面積調”. 国土地理院. 2024年11月26日閲覧。

- “日本の島の数”. 国土地理院. 2024年11月26日閲覧。

- “離島振興”. 国土交通省. 2024年11月26日閲覧。

- 財団法人離島センター

- 国連海洋法条約 全文

- 東京愛らんど(東京都島しょ振興公社)

- ながさきの[しま](長崎県庁)

- かごしまの島々(鹿児島県庁)

- 『島』 - コトバンク

島(こたく)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 16:26 UTC 版)

琉球付近の南海に存在し、海岸線から島の中心部までは30㎞以上あると思われる大きな島。天仙や画眉丸達は単に「島」、住民である木人は「こたく」と呼ぶ。

※この「島(こたく)」の解説は、「地獄楽」の解説の一部です。

「島(こたく)」を含む「地獄楽」の記事については、「地獄楽」の概要を参照ください。

島

島

「島」の例文・使い方・用例・文例

- それは確かに美しい島だ

- 最初にバリ島をあちこち回って,それからジャワを旅して回った

- 彼は難破で小島に取り残された

- 広島での少年時代をはっきり覚えている

- 嵐がその島を襲った

- 大ブリテン島はイングランド,スコットランド,ウェールズから成る

- この島には観光客の連中にまだ触れられていないサンゴ礁がある

- 無人島

- 彼女は神戸から南へ鹿児島まで行った

- 島の東海岸

- この島はまるで天国だ.ほかのどこにも住みたいとは思わないね

- そのツバメは小さな島にたどり着いた

- 彼らはその島のいたるところを探検した

- 私たちは新発見の島を探検した

- 島の最南端

- その島の周りにはたくさんの魚がいる

- 先週その島に行かなくてよかったよ.台風が来たんだ

- 群島

- その島は1950年にこの国に返還された

- 今朝は雨雲が島の上空に垂れ込めている

「島」に関係したコラム

-

海外のCFD業者を使ってCFD取引を行うメリットは、日本国内のCFD業者よりもレバレッジが高い点が挙げられます。レバレッジが高ければ、少ない証拠金で取引ができます。中には、日本国内のCFD業者のレバレ...

-

株式の投資基準とされる売上高伸び率とは、企業の予想売上高が最新の売上高の何パーセント増加しているかを表したものです。予想売上高が伸びればその分、株価も上昇するのが一般的とされています。売上高伸び率は、...

-

個人投資家が株式投資を行う場合、証券会社を通じて株式売買を行うのが一般的です。証券会社は、株式などの有価証券の売買をはじめ、店頭デリバティブ取引や有価証券の管理を主な業務としています。日本国内の証券会...

- >> 「島」を含む用語の索引

- 島のページへのリンク

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) 〈

〈![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif) 〈しま(じま)〉「

〈しま(じま)〉「