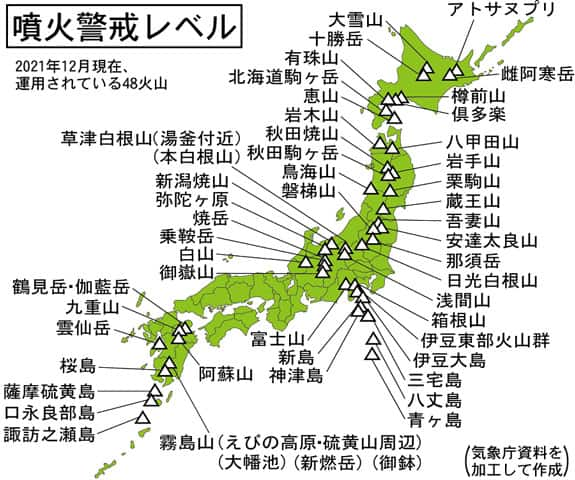

諏訪之瀬島(鹿児島県)

799m 北緯29度38分18秒 東経129度42分50秒 (御岳) (世界測地系)

概 要

安山岩(SiO2 55~ 60% )の成層火山で、長径(北北東- 南南東)8km、短径5km の島の頂部 には、径200m、400m の2 火口が南西- 北東に並列し、ともに有史後も噴火し、溶岩を流出。 ストロンボリ式噴火が特徴。1956 年以降毎年噴火しており、現在も活動中。島民48 名(平 成16 年)。

最近1万年間の火山活動

約2.5 万年前の姶良Tn 火山灰の堆積以降は、主に御岳の活動が続いている。詳細な活 動年代は不明であるが、姶良Tn 火山灰の堆積以降で1813 年の噴出物との間にも、スコリ アや軽石が堆積している(森脇ほか,2002)。

記録に残る火山活動

- 2001(平成13)年 噴火

- 噴火は、1~ 5、7、10~ 12 月に発生した。集落で時々降灰を確認。 火山性地震は7 月以降活発となった。振幅の小さい火山性微動が時折発生した。

- 2002(平成14)年 噴火

- 爆発的噴火が2 月を除き毎月発生し、年間の爆発回数は306 回。 特に、8 月19 日22 回、11 月22 日に22 回、12 月5 日には72 回爆発的噴火が発生。 また、8 月19~ 21 日には連続的な噴火が発生するなど噴火活動が活発となった。火 山性連続微動は、1 月下旬、3 月上旬、4 月中旬および7 月以降は度々発生した。8 月 20 日に、奄美大島の名瀬市で降灰を観測した。

- 2003(平成15)年 噴火

- 爆発的噴火が8 月と11 月を除き毎月発生し、年間の爆発回数は 64 回。その中で、7 月4 日に7 回、翌5 日に13 回と、2 日間で20 回の爆発的噴火が 発生した。また、3 月7 日3 時00 分~ 13 時00 分と6 月10 日8 時00 分~ 9 時00 分 過ぎに連続的な噴火が発生した。火山性連続微動は、2 月下旬~ 3 月中旬、7 月に断 続的に発生した。火山性地震も短期間に多発する活動が繰り返された。

- 2004(平成16)年 噴火

- 爆発的噴火や噴火を繰り返し、火山活動は活発な状態が続いた。爆発的噴火は、1月、3~7月、10月、12月に発生し、1年間に154回発生した。

- 2005(平成17)年 噴火

- 爆発的噴火や噴火を繰り返し、火山活動は活発な状態が続いた。爆発的噴火は、1月、5~7月、10月、12月に発生し、1年間に46回発生した。

<「概要」、「最近1万年間の火山活動」、「記録に残る火山活動」については日本活火山総覧(第3版)(気象庁編、2005)および最近の観測成果による。>

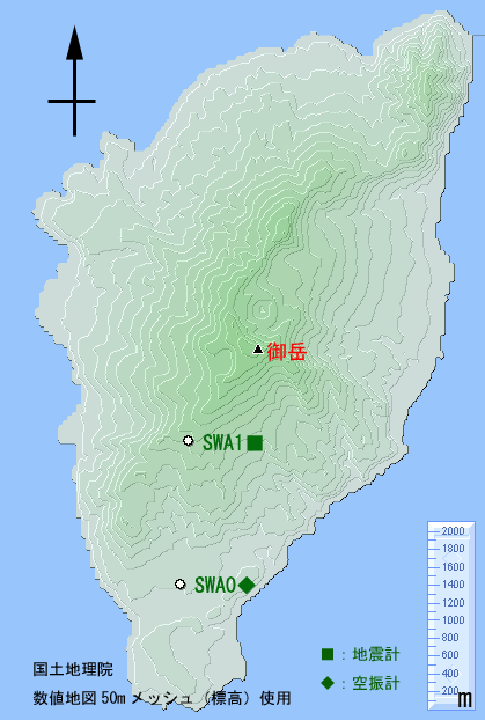

火山観測

気象庁では,御岳の南側中腹に地震計1点,御岳の南麓に空振計1点を設置し,諏訪之瀬島の火山活動の監視・観測を行っています。

2003年3月28日からは諏訪之瀬島の北東約30kmの中之島に遠望カメラを設置し、噴煙の監視もおこなっています。

| 測器種類 |

地点名 |

位置 | 設置高 | 観測開始日 | 備考 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 標高 | |||||||

|

地震計■ |

SWA1点 | 29 37.7 | 129 42.3 |

0 |

2001.7.6 |

||

| 空振計◆ | SWA0点 | 29 36.9 | 129 42.2 |

1 |

2001.7.6 |

||

| 遠望カメラ | NKN0点 | 29 50.0 | 129 51.3 |

8 |

2003.3.28 |

中之島小中学校 | |

<世界測地系による>

火山活動解説資料

気象庁が実施した火山観測データの解析結果や,火山活動の診断結果を掲載します。毎月1回,上旬に公表します。

諏訪之瀬島

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/17 13:09 UTC 版)

| 諏訪之瀬島 | |

|---|---|

|

|

| 所在地 |  日本 鹿児島県鹿児島郡十島村 日本 鹿児島県鹿児島郡十島村 |

| 所属諸島 | トカラ列島 |

| 座標 | 北緯29度36分41.2秒 東経129度42分11.3秒 / 北緯29.611444度 東経129.703139度座標: 北緯29度36分41.2秒 東経129度42分11.3秒 / 北緯29.611444度 東経129.703139度 |

| 面積 | 27.66 km² |

| 海岸線長 | 27.15 km |

| 最高標高 | 796 m |

| 最高峰 | 御岳 |

プロジェクト 地形 プロジェクト 地形 |

|

諏訪之瀬島(すわのせじま)は、鹿児島県のトカラ列島に属する火山島である。人口は79人、世帯数は44世帯(2018年3月31日現在)[1]。十島村では中之島に次いで二番目に大きい島である。

地名(行政区画)としての「諏訪之瀬島」の呼称は鹿児島県鹿児島郡十島村の大字となっており、大字の区域は諏訪之瀬島の全域にわたる。

火山として

2009年12月8日撮影の23枚を合成作成。

国土交通省 国土地理院 地図・空中写真閲覧サービスの空中写真を基に作成

火山活動が活発な安山岩質の成層火山である。島の中央部には崩壊カルデラがあり中央火口丘(スコリア丘)の御岳(おたけ)が形成されている。山頂の南西には直径200mの旧火口があり1813年の噴火では大量のスコリアの噴出についで安山岩質の溶岩流が流出し西海岸まで流下した。この噴火で全島民が島外に避難し1883年まで無人島となる。1884年には御岳の火口から東海岸まで溶岩流を流下し現在でも御岳では桜島と同じく日常的に噴火が発生している。安山岩質の火山は通常ブルカノ式噴火を起こすが、諏訪之瀬島では玄武岩の火山に多く見られるストロンボリ式噴火を多く発生することが知られている。

2021年3月5日、気象庁が『諏訪之瀬島の噴火警戒レベルの判定基準』を公表した[2]。

活動記録

地質的には70万年前からの活動が認められている。有史以降は以下を参照。

- 1813年 - 1814年:亜プリニー式噴火・スコリア降下 溶岩流が西海岸まで流下。噴火後1883年まで無人島になる。

- 1877年:噴火

- 1884年 - 1885年:ストロンボリ式噴火・スコリア降下・溶岩流

- 1914年3月21日:噴煙

- 1915年8月 - 9月:噴煙

- 1921年8月8日 - 9日:噴火

- 1922年1月26日 - 1925年:噴火

- 1925年5月13日:ストロンボリ式噴火・スコリア降下・溶岩流

- 1938年3月11日:噴火

- 1940年11月29日:噴火

- 1949年10月:ストロンボリ式噴火&ブルカノ式噴火

- 1950年 - 1954年:ストロンボリ式噴火&ブルカノ式噴火

- 1955年7月17日, 同月19日 - 諏訪瀬東曽根付近 ( 北緯29度38分30秒 東経129度50分00秒 / 北緯29.64167度 東経129.83333度)で海底爆発が発生。19日には噴煙が2000m以上上昇した[3]。

- 1957年 - 1997年:ストロンボリ式噴火&ブルカノ式噴火

- 1999年1月:噴煙・降灰

- 2000年2月:噴煙・降灰

- 2000年12月:小規模噴火・噴煙・降灰

- 2001年1月 - 2002年12月(不活発時期も含む):ストロンボリ式噴火・噴煙・降灰(御岳火口壁東斜面に形成された火孔より)

- 2004年1月 - :毎月小規模な噴火が継続(2004年2月に新火孔を確認、2008年の年間爆発回数は156回、2009年は216回)。2014年9月の連続的な噴火では、1997年の観測開始以来最高となる噴煙高度2200mを記録した[4]。

- 2016年9月15日23時05分 - : 噴火に関する火山観測報 現象:爆発

- 2020年7月16日07時27分 - : 噴火に関する火山観測報 現象:爆発

- 2020年12月28日02時49分 - :大きな噴石を伴う噴火[5]

- 2021年3月2日 - :2日から6日にかけて132回の爆発が観測されており[6]、火山活動が活発化している。

- 2021年6月23日00時04分頃 - : 噴火 噴火警戒レベルが2(火口周辺規制)から3(入山規制)へ[7][8]。

- 2021年9月17日02時12分 - :噴火[9]

- 2023年6月25日15時21分 - :噴火

- 2024年1月14日00時22分 - :噴火 噴火警戒レベルが2(火口周辺規制)から3(入山規制)へ[10]

土砂災害

- 1976年(昭和51年)9月12日 - 台風17号の集中豪雨により土石流が発生。民家の下敷きになるなどして5人が死亡、5人が重軽傷[11]。島外との連絡も一時途絶、付近を飛行中の日本航空機が救援を求める無線を傍受して被害発生が伝わった[12]。

教育機関

施設

アクセス

鹿児島本港南埠頭から十島村営フェリー「フェリーとしま2」で連絡する。フェリー乗り場から集落までは標高差100mを25分ほどかけて歩く必要がある。島内にはかつてヤマハリゾートが保有し、1997年(平成9年)以降村営に移管されている諏訪之瀬島飛行場が村内唯一の飛行場として存在したが、現在は航空法の定める飛行場ではなく場外離着陸場という位置づけとなっている。長年旅客運航路線が存在していなかったが、2022年(令和4年)10月から新日本航空が定期チャーター便として週2往復鹿児島空港との間を運航している。諏訪之瀬島場外離着陸場近くに諏訪之瀬発電所が設置されている。

その他

- ウェブサイトの中には、島の名前を「諏訪瀬島」と記載しているものもあるが、正式な表記は「諏訪之瀬島」である。十島村役場や国土地理院など、公的な機関のウェブサイトにおいて「諏訪瀬島」と表記している例は見当たらない。

- かつてヒッピーのコミューンがあり、アメリカ人の詩人ゲーリー・スナイダーが雑誌などで紹介したことから、1960年代末から1970年代にかけて聖地とされ、国内外の多くのヒッピーが訪れた[14]。

脚注・出典

- ^ “十島村の概要 > 人口および世帯数(2018年3月31日 現在)”. 十島村. 2019年10月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年5月12日閲覧。

- ^ “気象庁|報道発表資料”. www.jma.go.jp. 2021年3月8日閲覧。

- ^ 鎌田 政明、早坂 祥三、辺見 富雄「諏訪之瀬島東方における海底地形と火山活動(?)(日本火山学会1978年秋季大会)」『火山.第2集』第23巻第4号、1978年、291-292頁、doi:10.18940/kazanc.23.4_291_3、2021年4月12日閲覧。

- ^ “諏訪之瀬島で噴煙千メートル 被害なし、鹿児島”. 2021年6月23日閲覧。

- ^ “気象庁|報道発表資料”. www.jma.go.jp. 2020年12月27日閲覧。

- ^ “諏訪之瀬島の火山活動解説資料”. 福岡管区気象台. 2021年3月8日閲覧。

- ^ “噴火警報”. 気象庁. 2021年2月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年6月23日閲覧。

- ^ “鹿児島・諏訪之瀬島で噴火 警戒レベル2→3に引き上げ”. 朝日新聞DIGITAL. (2021年6月23日) 2021年6月23日閲覧。

- ^ “噴火警報(火口周辺)(諏訪之瀬島)令和3年9月17日02時35分噴火警報”. 気象庁 Japan Meteorological Agency. 2021年9月17日閲覧。

- ^ “諏訪之瀬島 噴火警戒レベル3(入山規制)に引き上げ”. ウェザーニュース. 2024年1月14日閲覧。

- ^ 生まれて半日の女の子 山津波に消える 鹿児島県諏訪之瀬島『朝日新聞』1976年(昭和51年)9月14日朝刊、13版、23面

- ^ 日航機SOS傍受 諏訪之瀬島 山津波で死傷多数『朝日新聞』1976年(昭和51年)9月13日朝刊、13版、23面

- ^ 【前編】小さな島の診療所。十分ではない環境が教えてくれること かごしま暮らし 2023年12月5日

- ^ 『解を探しに 私の居場所4 火山の島に移り住む』日本経済新聞、2016年9月3日朝刊

関連項目

- 火山の一覧 (日本)

- 劇場版TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション - 諏訪之瀬島が舞台となった映画。

外部リンク

- 諏訪之瀬島 - 十島村

- 諏訪之瀬島 - 気象庁

- 諏訪之瀬島の火山観測データ 気象庁

- 諏訪之瀬島の噴火警戒レベル判定基準

- 日本活火山総覧(第4版)Web掲載版 諏訪之瀬島 (PDF) - 気象庁

- 日本の火山 諏訪之瀬島 - 産業技術総合研究所 地質調査総合センター

- 諏訪之瀬島防災情報図,火山災害危険区域図 防災科学技術研究所

- 十島村

固有名詞の分類

- 諏訪之瀨島のページへのリンク