海徳海山(東京都)

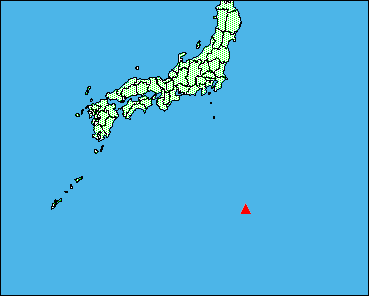

水深95m 北緯26度7.6分 東経141度6.9分 (世界測地系)

概 要

1984(昭和59)年3月に北硫黄島北北西方洋上(26°07.3′N,141°06.1′E 日本測地系)で海底噴火があった。噴火地点付近の浅瀬は、海徳海山と命名された。なお、1543(天文12)年には北緯26°00′、東経140°46′付近で海底噴火が報告されていて海徳海山の活動とも考えられるが詳細は不明である。噴火浅根とともに「北硫黄島付近海底火山」と呼ばれることもある。

火山活動の記録

1543年(天文12年)海底噴火?

1984年(昭和59年)海底噴火

1985年(昭和60年)から2005年 4月(平成 17年)まで年数回航空機で観測しているが海水変色を認めていない(2005年4月現在)。

(日本活火山総覧(第3版)(気象庁編,2005)およびその後の火山観測成果による。)

海徳海山

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/22 07:23 UTC 版)

| 海徳海山 | |

|---|---|

海徳海山の水深図

|

|

| 頂上深度 | −95 m (−312 ft)[1] |

| 高さ | ~2,500 m (8,202 ft) |

| 所在地 | |

| 山脈 | 伊豆・小笠原海溝 |

| 座標 | 北緯26度07分37秒 東経141度06分07秒 / 北緯26.12694度 東経141.10194度座標: 北緯26度07分37秒 東経141度06分07秒 / 北緯26.12694度 東経141.10194度[1] |

| 国 |  日本 日本 |

| 地質 | |

| 種別 | 成層火山 |

| 最後の噴火 | 2023年 |

海徳海山(かいとくかいざん)は日本・小笠原諸島に位置する海底複式火山。

地理

父島の南西150 kmおよび硫黄島の北146 km北に位置する海徳海山は、3つの峰からなる海底火山である。南にある2つの峰(西が西海徳場、東が東海徳場と呼ばれる)は山体の最高点を成し、それぞれ標高は−95 mおよび−100 mである。西海徳場は非噴火性火山であり、山頂が平坦な成層火山構造をとる。噴火山である東海徳場は、山頂に活火山スコリア丘を持つカルデラである。北側の山頂は、山頂深度が約−506 mで、玄武岩質の溶岩が押し出されたものと考えられている[2]。

構成

北側の頂は玄武岩質であるが、1984年の東海徳場による軽石はデイサイト質であった[2]。

地質

海徳海山を含む火山列島は伊豆・小笠原・マリアナ島弧の一部を成し、太平洋プレートがフィリピン海プレートの下に沈み込むことで形成される[3]。

活動

海徳海山の噴火は1543年、1984年、2001年及び2022年に記録されており、中でも1984年の噴火が最もよく記録されている。これらはすべて比較的弱い噴火であり、火山爆発指数はいずれも0である。海徳海山は海上保安庁によって監視されている[1]。

1984年噴火

1984年3月7日、海上保安庁によって海徳海山付近で変色した水が報告された。翌日、海徳海山から岩石の噴出が記録されたが、いずれも海水面には届かなかった。3月16日、黒い岩礁らしきもの海面から1 m位出ていた。3月23日、噴出が海水面を突破し、高さは約160 mに達した。3日後、噴出は穏やかになり、水面下に戻った。7月には完全に鎮静化した[2]。

化学組成

1984年3月の噴火後、回収された軽石の組成は二酸化ケイ素62.3%(SiO

2)、酸化ナトリウム5.2%(Na

2O)および酸化カリウム1.4%(K

2O)であった[2]。回収された変色水7サンプルは水素イオン指数(pH)7.8-8.11を示し、いずれも塩基性であった。また同サンプルにおいて鉄(Fe)濃度は0.01-0.32 mg/Lの間を取り、二酸化ケイ素(SiO

2)濃度は0.37-0.58 mg/Lであった[4]。

奇妙な雲

1984年4月9日、日本沖180マイルで別々の飛行機乗務員によって目撃された「奇妙な雲」は同時期噴火していた海徳海山に関連したものだと考えられていた。その後の調査で、雲は海徳海山とはおそらく無関係であり、「自然現象あるいは人工的な爆発」による可能性が高いと示された[5]。

2022年

2022年8月・10月・11月・12月の複数月にわたって海徳海山の活動が確認された。8月には変色水のみが確認されたが、10月および12月には岩石が海水面まで押し出され、12月には軽石群が火口から10 km先まで流れ着いた。12月の活動は年明けまで続いた[1]。

画像

-

浮遊する軽石から立ち上がる水蒸気(1984年3月19日)

-

軽石を噴出する海徳海山(1984年3月29日)

-

東海海山周辺の変色水(2022年8月28日)

関連項目

脚注

- ^ a b c d “Kaitoku Seamount”. Global Volcanism Program. Smithsonian Institution. 2023年1月1日閲覧.

- ^ a b c d “Kaitoku Seamount” (Japanese). Japan Coast Guard Hyrdographic and Oceanographic Department. 2023年1月1日閲覧。

- ^ “Volcanoes of Volcano Islands”. Volcano Discovery. 2023年1月1日閲覧。

- ^ Tsuchide, M.; Kato, S.; Uchida, A.; Sato, H.; Konishi, N.; Ossaka, J.; Hirabayashi, J. (1985). Submarine volcanic activity at the Kaitoku Seamount in 1984 (Report). Japan Coast Guard Hydrographic and Oceanographic Department. p. 47-82. 2023年1月1日閲覧.

- ^ Walker, D. A.; McCreery, C. S.; Oliveira, F. J. (1985). “Kaitoku Seamount and the Mystery Cloud of 9 April 1984”. Science 227 (4687): 607–611. Bibcode: 1985Sci...227..607W. doi:10.1126/science.227.4687.607. PMID 17781801 2023年1月1日閲覧。.

海徳海山

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 22:02 UTC 版)

海徳海山は北硫黄島の北北西約80kmにある海底火山。最浅部の標高は-95m。活火山に分類されている。

※この「海徳海山」の解説は、「北硫黄島」の解説の一部です。

「海徳海山」を含む「北硫黄島」の記事については、「北硫黄島」の概要を参照ください。

固有名詞の分類

- 海徳海山のページへのリンク