くちのえらぶ‐じま【口永良部島】

口永良部島(鹿児島県)

657m 北緯30度26分36秒 東経130度13分02秒 (古岳) (世界測地系)

概 要

長径(西北西~ 東南東)12km、最大幅5km のひょうたん形の島。古い火山体である西部の 番屋ケ峰と現在まで活動を続けている島の中央部から東部を構成する新岳・古岳・野池山 などの火山体からなる。最近の1 万年間の噴火は古岳・新岳で発生している。 古岳南西~ 南東山麓には複数の安山岩質溶岩流が確認できるが、その噴出年代ははっき りしていない。この溶岩流を覆う火砕サージ堆積物は、古岳山頂火口を囲む火砕丘に連続 しており、小林ほか(2002)では、この堆積物中の木炭から約200 年前の放射年代測定値を 得ている。このことから、古岳火口では数百年前まで火砕流を伴う噴火が発生していたと 考えられる。 新岳は古岳の北西に開いた崩壊火口内に成長し、新岳山頂部を構成する火砕丘は火山角 礫層からなり、火山弾や冷却節理を持つ岩塊を多く含む。また、複数火山灰層を確認でき ることから、古岳あるいは新岳で過去1000 年以内に複数回の爆発的なマグマ噴火があった と考えられる。島民159 名(平成16 年)。

最近1万年間の火山活動

最近1万年間の活動は、古岳・新岳で発生している。古岳火山南西~ 南東山麓には複数の 安山岩質溶岩流が発達するがその噴出年代ははっきりしていない。 新岳火山から流出する新岳溶岩はその古地磁気解析から11世紀あるいは9世紀に噴出し たと考えられている(下司・小林,2004)。

記録に残る火山活動

- 1931(昭和6)年 噴火

- 3 月から鳴動。4 月2 日に爆発(新岳の西側山腹)。土砂崩壊、負傷 者2 名、馬、山林田畑被害。5 月15 日にも爆発、降灰。硫黄流出、土地隆起。

- 1932(昭和7)年7 月23 日 噴煙増加、鳴動。

- 1933(昭和8)年12 月~ 1934(昭和9)年1 月 噴火

- 1933 年12 月24 日から翌1 月11 日に かけて数回噴火。七釜集落全焼、死者8 名、負傷者26 名、家屋全焼15 棟、牛馬や山 林耕地に大被害。

- 1945(昭和20)年11 月3 日 噴火: 新岳火口東外壁で割れ目爆発、噴石、降灰。

- 1976(昭和51)年4 月2 日 噴火

- 新岳山頂火口で爆発。山麓で爆発音が聞える。降灰が北 西約2km の向江浜、前田で約1cm 積もる。

- 1980(昭和55)年9 月28 日 噴火

- 水蒸気爆発。多数の爆裂火口が新岳の東側斜面に南北 800m のほぼ直線上の割れ目に沿って生じた(昭和20 年の割れ目と同じ場所)。

- 1982(昭和57)年10 月 噴気: 新岳火口北東に噴気孔4 ヶ所生成。

- 1996(平成8)年1~ 3 月 地震増加。

<「概要」、「最近1万年間の火山活動」、「記録に残る火山活動」については日本活火山総覧(第2版)(気象庁編、2005)およびその後の観測成果による。>

火山観測

気象庁では,新岳の周辺に地震計4点,GPS3点,新岳の西麓に空振計1点と監視カメラを設置し,口永良部島の火山活動の監視・観測を行っています。

| 測器種類 |

地点名 |

位置 | 設置高 | 観測開始日 | 備考 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 標高 | |||||||

|

地震計■ |

KER1点 | 30 26.9 | 130 12.9 |

570 |

0 |

1999.9.11 |

|

|

地震計■ |

KER2点 | 30 27.1 | 130 13.0 |

580 |

0 |

2003.5.10 |

|

|

地震計■ |

KER3点 | 30 26.4 | 130 12.8 |

0 |

2004.2.23 |

||

|

地震計■ |

KER4点 | 30 26.7 | 130 11.9 |

0 |

2004.2.21 |

||

| 空振計◆ | KER0点 | 30 27.8 | 130 11.4 |

3 |

5 |

1999.9.11 |

2001.9.19移設 |

| GPS● | 新岳 | 30 26.7 | 130 12.6 |

2006.12.10 |

|||

| GPS● | 七釜 | 30 26.3 | 130 13.2 |

2006.12.10 |

|||

| GPS● | 田代 | 30 28.3 | 130 12.9 |

2006.12.10 |

|||

| 監視カメラ | KER0点 | 30 27.8 | 130 11.4 |

2004.3.10 |

|||

| 震度計◎ | KUCHIE点 | 30 27.9 | 130 11.6 | ||||

世界測地系による

火山活動解説資料

気象庁が実施した火山観測データの解析結果や,火山活動の診断結果を掲載します。毎月1回,上旬に公表します。

口永良部島

口永良部島

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/14 09:51 UTC 版)

| 口永良部島 | |

|---|---|

口永良部島の地形図

|

|

| 所在地 |  日本 日本 |

| 所在海域 | 東シナ海 |

| 所属諸島 | 大隅諸島 |

| 座標 | 北緯30度28分0秒 東経130度11分0秒 / 北緯30.46667度 東経130.18333度座標: 北緯30度28分0秒 東経130度11分0秒 / 北緯30.46667度 東経130.18333度 |

| 面積 | 38.04 km² |

| 海岸線長 | 49.67 km |

| 最高標高 | 657 m |

| 人口 | 147(2010年) |

プロジェクト 地形 プロジェクト 地形 |

|

口永良部島(くちのえらぶじま[1])は、屋久島の西方約12kmに位置する島で、鹿児島県熊毛郡屋久島町に属する。

近隣の屋久島や種子島などとともに大隅諸島を形成し、島はひょうたん型をしており全域が屋久島国立公園となっている。温泉が豊富にあるほか、島の周辺は魚釣りのポイントも多いため、1年を通して観光客が訪れている。

住所表記は全域で「屋久島町大字口永良部島」。島の名前は「くちえらぶじま」と呼ぶ場合もあり、住所の読みもこちらを採用している[1][2][3]。

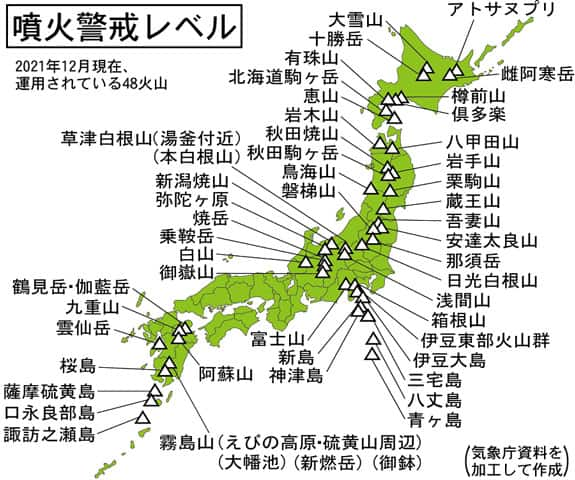

火山島であり火山噴火予知連絡会によって火山防災のために監視・観測体制の充実等の必要がある火山に選定されている[4]。

地勢

データは、SHIMADAS(2000年国勢調査などのデータ)ほかによる。

- 面積:38.04km2

- 周囲:49.67km

- 長径:12km

- 最大幅:5km

- 最高点:657m(古岳)

- 人口:137人

- 世帯数:82戸

集落

島の中心は港のある本村地区で、島の人口の大半が集中している。同地区には、屋久島町口永良部島出張所や商店、学校、ガソリンスタンド等が立地している。

- 本村(ほんむら)

- 新村(しんむら)

- 前田(まえだ)

- 田代(たしろ)

- 向江浜(むかえはま)

- 白辻(しらつじ)

- 湯向(ゆむぎ)

- 寝待(ねまち)

- かつての集落

- 七釜(ななかま) - 明治末の硫黄鉱山操業により形成、1933年の噴火で無人化[5]。

- 岩屋泊(いわやどまり) - 明治半ばに喜界島からの移住者が開墾、1955年頃無人化[5]。

- 永迫(ながさこ) - 終戦後開墾、1967年頃無人化[5]。

小島・岩礁

国土地理院地図(抄)。陸繋した浜辺や海礁上の小岩、無名の岩を除く。

- 立神 - 野崎沖。

- 海老ヶ根瀬、西小島 - 高崎。

国土交通省 国土地理院 地図・空中写真閲覧サービスの空中写真を基に作成

火山

口永良部島は、薩南火山群島最大の火山島で、気象庁による『常時観測火山』に指定されている。複数の安山岩質の火山からなり特に東側の火山は新鮮な火山で仁田尾山 (526m)・三角点山 (600m)・古岳 (657m)・新岳 (626m) があり、古岳火山南西から南東山麓には複数の安山岩質溶岩流が発達する。新岳の火口は直径200m。古い火山体である西部の番屋ヶ峰(291m)は新岳火口から北西に 4.7km 離れており、元NTT施設を改修した避難場所がある。

噴火史

活動開始時期は不明で、50万年前頃までには海面上まで成長していたと考えられている。高堂森火山は約10万年前頃までに、野池火山の主部は約1万年前ごろまでに形成され、15,000年前から11,000年前にかけて2回の大規模な火砕噴火を生じた。最近1万年間の活動は、「古岳」「新岳」「鉢窪火山」で発生している。昭和以降、2015年までに10回近くの噴火記録がある[6]。

- 有史以降の活動

目撃記録は無いが、古岳火口でも江戸時代末まで噴火が発生していた。

- 1841年(天保12年)

- 1914年(大正3年) - 溶融硫黄噴出、鳴動。

- 1931年(昭和6年)[7]

- 1933年(昭和8年)から1934年(昭和9年) - 七釜集落は噴石により全滅、死者8名、負傷者26名。

- 1945年(昭和20年)11月3日 - 新岳火口東外壁で割れ目噴火(水蒸気噴火?)。

- 1966年(昭和41年)11月22日 - 新岳で噴火し小規模火砕流。空振は、鹿児島市や種子島でも体感。負傷者3名。

- 1968年(昭和43年)から1970年代 - 新岳で噴火(1968年、1969年、1972年、1973年、1974年、1976年)。

- 1980年(昭和55年)9月28日 - 新岳東側斜面で水蒸気噴火。爆裂火口多数形成。マグマ噴出量は0.0001DREkm3。火山爆発指数:VEI1。

- 1990年(平成2年) - 地震計による観測が開始される。噴気、地震、火山性微動が活発化[8]。

- 2014年(平成26年)8月3日 - 新岳で噴火(34年ぶり)。噴煙高度 800m以上。噴火警戒レベル3[9]。

- 2015年(平成27年)5月29日 - 新岳で爆発的噴火。噴煙高さ9,000m以上。火砕流が海岸まで到達、噴火警戒レベル5[10]。

歴史

古代から江戸期

|

この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2018年12月)

|

縄文前期(B.C.7000 - 6000年代)の土器が種子島と共に出土する(塞ノ神式土器)。縄文中期以降は弥生時代に入るまで遺跡が見られず、この時期激しい火山活動があったのではないかと推定される。弥生時代の遺跡も多少出土する。飛鳥時代から平安時代まで掖玖(屋久、屋久島)の支配下にあったと推定される。1408年(応永15年)に漸く「恵良部」(口永良部島)とし史料に初出する。戦国期の抗争(禰寝氏、種子島氏、島津氏)を経て島津氏の支配下となる。史料上大隅国と確定するのは1702年(元禄15年)編纂の「元禄国絵図大隅国」である。なお、屋久島と同時期に多禰国となり後大隅国となったのか、もしくは多禰国が大隅国に編入されて後にこれに加えられたのかは定かではない。

江戸期以降

口永良部という地名は江戸期より見え、当時は「口之永良部島村」と称しており、大隅国馭謨郡(ごむぐん)屋久島のうちであった。村高は「天保郷帳」では142石余、「鹿児島県史」では184石余であったが、全て島役の扶持米として支払うこととなっていたという[11]。

江戸時代末期に薩摩藩により始まった硫黄採掘は、明治時代以降、民間資本の手に移った[12]。昭和初期の島の人口は1500人を数え、この半数は硫黄鉱山を運営する大阪黄鉱の関係者であった。一時は九州最大の硫黄産出額を誇っていたが、1931年(昭和6年)の噴火を契機に産出量は低迷。1933年(昭和8年)の噴火で更に大きなダメージを受けた[13]。第二次世界大戦後に石油脱硫装置由来の硫黄生産が活発になると、他の硫黄鉱山同様に廃鉱となり、島の人口も激減した。

1889年に町村制が施行されたのに伴い、屋久島の北部にある7村と口永良部島村が合併し島域の全体が、上屋久村の大字「口永良部島」(1958年の町制施行の際も同様)となり[11]、2007年に上屋久町が屋久町と合併し屋久島町となり[14]、屋久島町の大字「口永良部島」となった。

- 1951年(昭和26年)9月7日 - 口永良部漁港が、第4種漁港に指定される[15]。

- 1951年(昭和26年)10月 - ルース台風による被害。島内401戸中200戸が倒壊、残りの家々も高波などで大きな被害を出した。島内の船も全て流出したため、10月20日に救援船が到着するまで孤立を強いられた。当時の人口は2080人[16]。

- 1955年(昭和30年)7月4日 - 電話通話事務の取扱を、口永良部郵便局が開始する[17]。

- 1976年(昭和51年)9月12日 - 台風17号による暴風雨のため、同日までに島内の家屋126戸すべてが被害を受ける[18]。

- 1978年(昭和53年)9月1日 - アリモドキゾウムシが島内で根絶され[19]、同島産のアリモドキゾウムシの寄主植物の移動の禁止が解除される[20]。

- 2007年(平成19年)3月30日 - 口永良部島の全部およびその地先海面が、霧島屋久国立公園の区域となる[21]。

- 2012年(平成24年)3月16日 - 口永良部島の全部およびその地先海面が、霧島屋久国立公園の区域から削除され[22]、屋久島国立公園の区域となる[23]。

- 2014年(平成26年)6月 - 屋久島町長が既存の屋久島ユネスコエコパークの「屋久島・口永良部島ユネスコエコパーク」への拡張登録と改称を目指すと表明[24]。

- 2016年(平成28年)3月19日 - 第28回ユネスコ人間と生物圏計画国際調整理事会において、屋久島・口永良部島ユネスコエコパークとして拡張登録[24]。

詳しくは、『口永良部島・歴史年表』[25]を参照。

行政

町の出張所があり、行政に関わる業務のほかフェリー乗船券の発券業務なども行っている。

- 屋久島町口永良部島出張所

医療

診療所が1軒ある。また、救急医療の場合はヘリコプターにより鹿児島市内の病院へ搬送することができる。

- 口永良部僻地出張診療所

教育

- 小・中学校

小学校と中学校がそれぞれ1校ずつ設置されているが、いずれも各学年0人または一桁の児童・生徒数である[26]。なお、小学校では複式学級の編成がとられている。

両校とも、里親方式による山村留学「南海ひょうたん島山海留学制度」を実施している。このほか、三島村の各島との交流も盛んに行っている(主に漁船で移動)。

- 屋久島町立金岳小学校

- 屋久島町立金岳中学校

- 高等学校

- 島の高校受験生は、学区制の制約を受けず、県内の全ての高校が受験可能。なお、屋久島町の他の区域では学区外の全日制高校普通科を受験する際はいわゆる「5%枠」の適用がある。

- 島には通信制高校の学習センターはない。但し、町内では県立屋久島高校や屋久島おおぞら高校で通信制高校のスクーリングの受講が可能。

産業

町営および私設の牧場がいくつかあり、牛が放牧されている(たまに道端で出会う事がある)。

明治中頃には硫黄の採掘が行われており、一時期は人口が1,000人を超えた頃もあった。しかし、1931年に発生した新岳火口の噴火によって向江浜事業所は破壊され、新たに建設された七釜出張所も1933年に発生した噴火により多大な被害を出して壊滅し閉鎖された[6][27][28]。

商業

島で唯一の金融機関として「口永良部郵便局」が立地している。

商店は、Aコープの出張所のほか2軒が立地している。

宿泊施設は、本村・前田・田代・湯向の各集落に民宿がある。

温泉

- 本村温泉 - 本村に共同浴場がある。2008年に改築された施設内には、37.8°Cの源泉がそのまま注がれた湯船と加温した湯船がある。

- 西ノ湯温泉 - 西ノ浜地区にあり、湯小屋は廃材で造られている。潮汐によって湯面が上下する。

- 寝待温泉 - 寝待地区にあり、共同浴場が1軒ある。集落の廃屋を利用した湯治客向けの借家が数件ある。

- 立神海中温泉 - 同地区の海岸から湧出する野湯。

- 湯向温泉 - 湯向地区にある温泉。共同浴場が1軒ある。※詳しくは、当該項目を参照。

-

西ノ湯温泉

-

寝待温泉

-

湯向温泉(外観)

-

湯向温泉(内部)

交通

町営航路(フェリー)が1日1往復、屋久島および種子島とを結んでいる[29]。

空港はないが、折崎岬に場外離着陸場である口永良部ヘリポート[注 1]があり、災害時などに利用される。なお島内に公共交通は存在せず、観光客などは民宿の送迎に頼ることになる。

町営航路

町営による船舶事業は1972年、民間の折田汽船が運航していた航路の撤退を受けて同年12月より運航が開始された。なお、当島と他島を結ぶ唯一の公共交通機関であることから、1973年10月に国庫補助航路となった。

しかし、慢性的な歳入不足および「フェリー太陽」の建造時における資金調達計画の不備などにより町の船舶事業特別会計が慢性的な資金不足となっていることから「経営健全化計画」が策定され、2009年度から4年間の計画で実施されている[30]。

船舶

- 1997年5月竣工、翌月就航。408総トン[32]、全長53.0m、幅10.5m、出力3,600馬力、航海速力15.0ノット(最大16.5ノット)。

- 旅客定員100名。車両積載数:乗用車3台、バス2台。井筒造船所建造。

沿革

- 1972年

- 1973年4月 - 屋久島から種子島へ航路を延長する。

- 1982年5月 - 「第2太陽丸」(199トン)が就航する。

- 1997年6月 - 「フェリー太陽」(499トン)が就航する。

- 2009年度以降 - 経営健全化計画を実施する。

- 2021年3月26日 - 「フェリー太陽II」(499トン)が就航する[33][34][35]。

周辺自治体

その他

- 郵便番号 - 〒891-4208(島全域)

- 市外局番 - 0997

- 大隅諸島・奄美群島の市外局番は全て0997だが、口永良部島のMA(市内通話地域)は島内および屋久島に限られるため、これ以外の地域に電話を掛ける際には市外局番を付ける必要がある。なお、鹿児島MAおよび県内離島への通話は隣接MA扱いとなる。

- 島の発電所は、旧金岳小学校の敷地内にある。

- 屋久島に生息するヤクシマザルが、海を泳いで島に渡ってくる姿が島民によって目撃されている。

- エラブオオコウモリが生息している(オオコウモリの生息北限)。

- 一般には「くちのえらぶじま」と読まれるが、島内や周辺地域では「くちえらぶじま」とも読まれる[36]。また、省略して「えらぶ」と言う場合もある。

脚注

注釈

- ^ 滑走路面積8,000m2、地上施設は2灯サーチライト1基のみ。

出典

- ^ a b 作者名「口永良部島」『日本大百科全書(ニッポニカ)』。コトバンクより2023年10月6日閲覧。

- ^ 『角川日本地名大辞典 46 鹿児島県』角川書店 p.978

- ^ 郵便番号検索(2015年5月30日閲覧)

- ^ “火山防災のために監視・観測体制の充実等の必要がある火山”. 気象庁. 2016年2月25日閲覧。

- ^ a b c “口永良部島 集落の歴史”. 口永良部島ポータルサイト. 2023年10月6日閲覧。

- ^ a b 口永良部島 有史以降の火山活動 気象庁

- ^ 噴火した口永良部島 地学雑誌 Vol.43(1931) No.5 P304 doi:10.5026/jgeography.43.304

- ^ 口永良部島火山における地盤変動

- ^ 口永良部島の火山活動解説資料(平成26年8月) 気象庁(福岡管区気象台)

- ^ 5月29日に発生した口永良部島の爆発的噴火について 気象庁 (PDF)

- ^ a b 『角川日本地名大辞典 46 鹿児島県』角川書店 p.257

- ^ 野元新市 (2021年). “島津又七の硫黄鉱山事業についての考察”. 2023年2月18日閲覧。

- ^ 溶岩が落下、一集落全滅『大阪朝日新聞』昭和8年12月25日(『昭和ニュース事典第4巻 昭和8年-昭和9年』本編p51 昭和ニュース事典編纂委員会 毎日コミュニケーションズ刊 1994年)

- ^

2007年(平成19年)4月16日総務省告示第245号『町の廃置分合 (平成19年総務省告示第245号)』。ウィキソースより閲覧。

2007年(平成19年)4月16日総務省告示第245号『町の廃置分合 (平成19年総務省告示第245号)』。ウィキソースより閲覧。 - ^ 1951年(昭和26年)9月7日農林省告示第327号「漁港指定」

- ^ 「南海に全滅の孤島 一週間ぶりに救援船」『朝日新聞』昭和26年10月22日

- ^ 1955年(昭和30年)7月19日郵政省告示第814号「城上郵便局等に電話通話事務の取扱開始」(『官報』第8572号489ページ、1955年(昭和30年)7月29日による正誤反映後)

- ^ 台風17号豪雨禍 ふくれる濁流、堤防無力『朝日新聞』1976年(昭和51年)9月13日朝刊、13版、23面

- ^ 『官報』第15456号14ページ「植物防疫法施行規則の改正に関する公聴会開催に関する公示」、1978年(昭和53年)7月22日

- ^ 1978年(昭和53年)8月28日農林水産省令第5号「植物防疫法施行規則の一部を改正する省令」

- ^ 2007年(平成19年)3月30日環境省告示第22号「霧島屋久国立公園の公園区域を変更する件」

- ^ 2012年(平成24年)3月16日環境省告示第22号「霧島屋久国立公園の公園区域の変更及び霧島錦江湾国立公園に名称変更する件」

- ^ 2012年(平成24年)3月16日環境省告示第30号「屋久島国立公園を指定する件」

- ^ a b “屋久島・口永良部島ユネスコエコパークについて”. 屋久島・口永良部島ユネスコエコパーク. 2023年1月27日閲覧。

- ^ “口永良部島の歴史”. 口永良部島ポータルサイト. 2016年5月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年3月23日閲覧。

- ^ 出典は、各学校の公式サイトより。(2010年12月5日閲覧)

- ^ 生活誌 屋久島に生きて 上屋久町教育委員会 1984

- ^ 上屋久町郷土誌 1984

- ^ フェリー太陽 時刻表など - 屋久島町(2015年5月29日閲覧)

- ^ 経営健全化計画書 - 屋久島町(2010年12月5日閲覧)[リンク切れ]

- ^ 日本のカーフェリー -その揺籃から今日まで-(世界の艦船 別冊) p.285 - 海人社(2009年3月発行) JANコード 4910056040393

- ^ 出典によって数値が異なるがそのまま記述した。

- ^ “フェリー太陽II 宮之浦〜口永良部・島間航路 旅客船兼自動車渡船” (PDF). 屋久島町. 2021年3月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年3月23日閲覧。

- ^ “令和3年3月の「フェリー太陽」運航予定のお知らせ(修正版)” (PDF). 屋久島町. 2021年3月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年3月23日閲覧。

- ^ “新船フェリー太陽II、口永良部でお披露目 屋久島町営、26日就航”. 南日本新聞. (2021年3月20日). オリジナルの2021年3月24日時点におけるアーカイブ。 2021年3月24日閲覧。

- ^ “口永良部郵便局 (鹿児島県)”. 日本郵政. 2016年5月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年5月30日閲覧。, “口永良部島は こんな島です”. 口永良部島ポータルサイト. 2016年5月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年5月30日閲覧。など

参考文献

|

出典は列挙するだけでなく、脚注などを用いてどの記述の情報源であるかを明記してください。

|

- 『日本の島ガイド SHIMADAS(シマダス)』第2版 p.1060-1062 (財団法人日本離島センター、2004年7月) ISBN 4931230229

- 口永良部島火山の概要 産業技術総合研究所

- 小林哲夫、奥野充、中村俊夫:口永良部火山の噴火史 (PDF)

外部リンク

- 屋久島町公式サイト

- 口永良部島ポータルサイト

- 口永良部島 - 気象庁

- 口永良部島の火山観測データ 気象庁

- 日本活火山総覧(第4版)Web掲載版 口永良部島 (PDF) - 気象庁

- 日本の火山 口永良部島 - 産業技術総合研究所 地質調査総合センター

- 防災関連

- 口永良部島防災情報図、火山災害危険区域図 (PDF) 防災科学技術研究所

口永良部島

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/12 15:07 UTC 版)

新旧2つの火山群が結合し成形された薩南火山群島最大の火山島(活火山ランクB、噴火警戒レベル2)である。 「口永良部島」も参照 永田岳から望む口永良部島 口永良部島の活火山の山々 本村集落

※この「口永良部島」の解説は、「屋久島国立公園」の解説の一部です。

「口永良部島」を含む「屋久島国立公園」の記事については、「屋久島国立公園」の概要を参照ください。

口永良部島と同じ種類の言葉

| 火山島に関連する言葉 | 八丈島 占守島 口永良部島 宝島 得撫島 |

固有名詞の分類

- 口永良部島のページへのリンク