くじゅう‐さん〔クヂユウ‐〕【九重山】

九重山(大分県)

1791m 北緯33度05分09秒 東経131度14分56秒 (中岳) (世界測地系)

1787m 北緯33度04分56秒 東経131度14分27秒 (久住山) (世界測地系)

概 要

九重山は東西15kmにわたって分布する20以上の火山の集合。火山の多くは急峻な溶岩円頂丘で,一部は成層火山。山体の周囲を主に火砕流からなる緩傾斜の裾野がとりまく。岩石は主に安山岩・デイサイトで一部玄武岩(SiO2 51~68%)。星生山(ほっしょうざん)の北東側山腹には活発な硫気孔群があり,有史後も噴気活動の活発化,水蒸気爆発,マグマ噴火が記録されている。火山西部には八丁原・大岳等の地熱発電所がある。

最近1万年間の火山活動

約1 万年の活動で、A2 降下火山灰の噴出とステージ2(星生北溶岩・久住山溶岩・展望 台溶岩)とステージ3(九重中岳溶岩・星生山溶岩・三俣山(みまたやま)溶岩・湯沢山溶岩) の各溶岩が流出した。さらに、アカホヤ火山灰が堆積する約6300 年前までに、泉水山(せ んすいさん)溶岩の流出と松の台岩屑なだれ堆積物を供給した山体崩壊が発生した。 約5000 年前には、A1 火山灰の噴出と大船北部溶岩の流出があり、岳麓寺溶岩や立中山 溶岩が流出した。約5000 年前以降は、約1000 年間隔で噴火があり、約4000 年前には、段 原降下スコリアの噴出と段原溶岩の流出、またステージ4(肥前ヶ城溶岩・扇ヶ鼻溶岩・岩 井岳溶岩)の各溶岩が流出した。 約3000 年前と2000 年前には、米窪(よねくぼ)火口からの火山灰やスコリアの噴出と大 船南溶岩の流出があり、約1700 年前に、最後の大規模マグマ噴火で黒岳溶岩が流出し、こ れに伴って火砕流も発生した(鎌田,1997,鎌田ほか,2001)。また、過去4000 年前以降、近 年に至るまで水蒸気爆発がたびたび発生している(井村・鎌田,1996,鎌田,1997)。

記録に残る火山活動

1662(寛文 2)年 1月26日 噴火:大規模な噴火,火柱,スコリア降下。

星生山東山腹で噴火,熊本まで降灰。以降活発な噴気続く。12月に再び火山灰噴出。

星生山の北西3~ 4 ㎞ で地震が多発、また星生山の南側にある牧ノ戸峠、 赤水方面で降灰があった。3 月中旬、噴煙活動が活発となり、火孔周辺にごく微量の降灰があった。3 月24 日に星生山付近の地震が多発し、長者原付近では弱い揺れを感 じた。また、火山性微動が3 月25 日1 回、26 日3 回、27 日5 回、29 日1 回発生した。 その後、火山性微動は、11 月15 回、12 月3 回発生した。

星生山の北西3~10km でたびたび地震増加。火山性微動は、3 月12 回、4 月5 回、9 月2 回発生した。

<「概要」、「最近1万年の活動」、「記録に残る火山活動」については日本活火山総覧(第3版)(気象庁編、2005)および最近の観測成果による。>

火山観測

気象庁では,地震計1点,空振計1点,GPS3点,遠望カメラ1点を設置し,九重山の火山活動の監視・観測を行っています。

| 記号 | 測器種類 |

地点名 |

位置 | 設置高 | 観測開始月 | 備考 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 標高 | ||||||||

|

■ |

KJUA点 | 33 06.2 | 131 13.7 |

0 |

1998.3 |

|||

| ◆ | 空振計 | KJUA点 | 33 06.2 | 131 13.7 |

2 |

1998.3 |

||

| ★ | 遠望カメラ | 九重山(長者原) | 33 08.0 | 131 13.5 |

3 |

1998.3 |

||

| ● | GPS | 長者原 | 33 08.0 | 131 13.5 |

3 |

2001.3 |

二周波 |

|

| 坊ガツル | 33 06.0 | 131 15.7 |

1243 |

2 |

2001.3 |

|||

| 牧ノ戸峠 | 33 05.8 | 131 12.6 |

1346 |

2 |

2001.3 |

一周波 |

||

世界測地系による

火山活動解説資料

気象庁が実施した火山観測データの解析結果や,火山活動の診断結果を掲載します。毎月1回,上旬に公表します。

九重山

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/23 01:50 UTC 版)

| 九重(くじゅう)連山 | |

|---|---|

牧ノ戸峠展望台から見た九重(くじゅう)連山。右が三俣山

|

|

| 所在地 | 大分県 |

| 位置 | 北緯33度05分09秒 東経131度14分56秒 / 北緯33.08583度 東経131.24889度座標: 北緯33度05分09秒 東経131度14分56秒 / 北緯33.08583度 東経131.24889度 |

| 最高峰 | 中岳(1,791 m) |

| 種類 | 主に溶岩ドームからなる火山群 |

| 九重山の位置 | |

プロジェクト 山 プロジェクト 山 |

|

九重山(くじゅうさん)は、大分県玖珠郡九重町と竹田市久住町の境界に位置する山々の総称(地質学上の呼称)[1]。最高峰は九州本土最高峰でもある中岳 (標高1,791m)[2]。

一般的には火山群や周辺地域全体を指すときはくじゅう連山(九重連山)、その主峰となっている一山(標高1,787m)を指す場合には久住山も用いている[2]。国土地理院の火山土地条件図では「くじゅう連山」とひらがな表記になっている[1]。日本百名山の一つに数えられ、一帯は阿蘇くじゅう国立公園に指定されている。

名称

九重山と久住山

山麓には古く旧竹田領側に九重山白水寺(法華院)、旧肥後領側に久住山猪鹿寺の2つの寺院が開かれ、山号を基にした表記がそれぞれの地域に結びつくことになり、九重町では「九重山」、久住町では「久住山」の表記が用いられるようになった[1]。

国土地理院の5万分の1地形図「宮原」の初版(1903年、明治36年)では、標高1787,9mの嶺峯を「久住山」、星生山や久住山などの嶺峯の総称を「九重山」と表記している[1]。

くじゅう連山

山の統一的な名称については論争があったが[3]、旧直入郡久住町と玖珠郡九重町との合意で、黒岳、大船山、平治岳、三俣山、稲星山、久住山等の山々の総称をひらがな表記で「くじゅう連山」とすることになった[1]。これにより「阿蘇国立公園」にこの地域を加えて改名するにあたり名称を「阿蘇くじゅう国立公園」とすることになった。また、坊ガツル・タデ原のラムサール条約への登録名も「くじゅう坊ガツル・タデ原湿原」となっている[2]。

地質学上の呼称

気象庁ではこれらの山々の総称を「九重山」としており研究者の論文の多くもこれに倣っている[1]。

なお、宮城火砕流の噴出以降の火山活動で形成された火山体(くじゅう連山及び猟師山、合頭山、黒岩山、泉水山の総称)を九重火山群という(涌蓋山など玖珠川以西の山は含まない)[1]。

主要峰

10数個の火山体が東西13km、南北10kmの範囲に集まっている。標高にして1,700m前後のものが多い。西部には久住山をはじめとする久住山系の山々が連なり、広い坊がツルの草原をはさんだ東側の対面に大船山を中心とする大船山系の山々が並ぶ。

- 久住山系(西側)

- 大船山系(東側)

火山活動

九重火山は、約20万年前に形成された宮城火砕流堆積物より上位の活動と定義される、安山岩~デイサイトを主体とする火山群である。宮城火砕流堆積物より下位の周辺の活動としては、30万-60万年前に野稲火山群、40万-100万年前に涌蓋火山群、60万-90万年前に時山火山群、80万-100万年前に猪牟田カルデラが存在する。これらの火山も以前は九重火山として含まれていた[4]。

活動の初期に比較的大きな火砕流を3回噴出[5]しているが、カルデラを形成した形跡は無い。約5.4万年前にも飯田火砕流、九重第1降下軽石などを噴出する大きな噴火(7.2 DRE km3)が発生した[6]。現在見られる山々のうち西側の久住山・星生山・三俣山などがある久住山系は13万年前から活動していたが、東の大船山系はそれより新しく2万5千年前から噴火を始めた。九重連山で最も東側にある黒岳は約1600年前の噴火によって形成されたもので、噴出量が1 DRE km3を越えるイベントの中では最新の山体である。山中には現在も噴気による立ち入り禁止箇所がある。

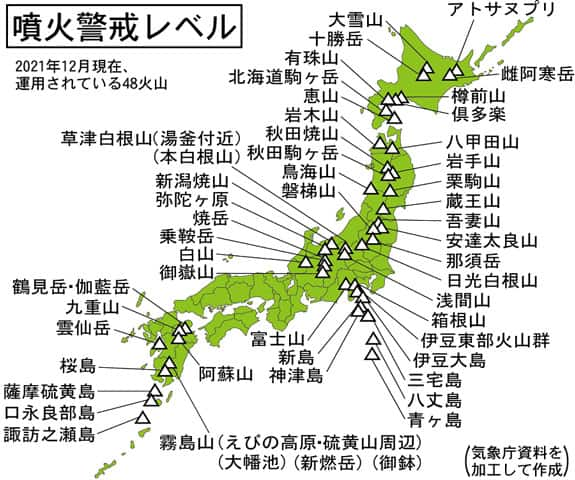

火山噴火予知連絡会によって火山防災のために監視・観測体制の充実等の必要がある火山に選定された[7]。

この一帯は地熱地帯で、筋湯温泉の近くには火山の熱エネルギーを利用して地熱発電する八丁原発電所、大岳発電所がある。

高原

九重山の北や南は緩やかに波打つ広大な草原となっており、酪農が盛ん。またこの特徴を利用した観光牧場も多い。

植生

『坊がつる賛(讃)歌』に詠われたミヤマキリシマは、初夏に大船山や平治岳の斜面を赤く染める。そのほかにもイワカガミ、ツクシシャクナゲ、ツクシドウダン、コケモモ、マツムシソウ、リンドウなどが山中のあちこちに次々に咲く。

登山口

阿蘇市と別府市を結ぶやまなみハイウェイ沿線にある長者原(バス停:くじゅう登山口)や牧ノ戸峠が登山口となる。九重山の北側に位置する長者原からは坊ガツル経由で大船山、久住山等へ、西側に位置する牧ノ戸峠からは久住山等への登山道が整備されている。

温泉

九重山中にある法華院温泉は、標高1,303mの高さにある一軒宿、交通手段は徒歩のみ[注 1]。九重山の中腹を通るやまなみハイウェイ沿いには、寒の地獄温泉、星生温泉などの一軒宿が点在しており、「くじゅう連山温泉郷」と呼ばれている。少し離れた筋湯温泉は『打たせ湯』で有名だが、立派な宿泊施設が立ち並ぶ。

-

阿蘇中腹から見た九重連山

-

久住山とくじゅう花公園

-

久住山山頂

-

中岳

-

長者原から見た硫黄山

-

長者原から見た星生山と硫黄山

-

星生山(右)と三俣山(左)。中央の噴煙は硫黄山

-

三俣山

-

大船山

脚注

注釈

出典

- ^ a b c d e f g “火山土地条件調査報告書”. 国土地理院. pp. 3-4. 2020年12月27日閲覧。

- ^ a b c “緑の大自然(くじゅう連山)”. 竹田市. 2020年12月27日閲覧。

- ^ 小俣幸太郎「地形図における地名註記の問題点:久住山と九重山」『地図』第1巻第3号、日本地図学会、1963年、25-27頁、doi:10.11212/jjca1963.1.3_25、ISSN 0009-4897、 NAID 130003812878。

- ^ 川辺禎久・星住英夫・伊藤順一・山﨑誠子『九重火山地質図 解説 3: 形成史』地質調査総合センター、2015年。

- ^ 地層下位から宮城火砕流、下坂田火砕流、豊後渡火砕流

- ^ 九重火山 産業技術総合研究所, 2015年2月11日閲覧 (PDF)

- ^ “火山防災のために監視・観測体制の充実等の必要がある火山”. 気象庁. 2016年2月25日閲覧。

参考文献

- 松本征夫『九重の自然と歴史』葦書房、1998年6月。 ISBN 475120713X。 OCLC 122866661。

- 梅木秀徳.『九重山博物誌』葦書房、1997年。 ISBN 4751206818。 OCLC 170182855。

関連項目

- 各都道府県の最高峰(大分県)

- 平治 (犬) ‐ 九重連山で「ガイド犬」として親しまれたイヌ。

- 九重森林公園スキー場 - 九重連山区域のスキー場

外部リンク

- 九重山の概要 (PDF) - 大分県

- 火山関連

- 九重山 - 気象庁

- 九重山の火山観測データ 気象庁

- 日本活火山総覧(第4版)Web掲載版 九重山 (PDF) - 気象庁

- 日本の火山 九重山 - 産業技術総合研究所 地質調査総合センター

- 防災関連

- くじゅう山系火山防災マップ (PDF) - 防災科学技術研究所

- 火山防災マップ - 大分県

- くじゅう山系火山防災マップ - 竹田市

九重山と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 九重山のページへのリンク