竜

「竜」とは、体が大蛇で猛獣や猛鳥の頭に角を持ち翼が生えている空想上の動物のことを意味する表現である。

「竜」の基本的な意味

竜は空想上の生物である。体は大蛇、頭には鹿のように2本の角を持つ。背中は硬い鱗で覆われ、翼を持っている。くちには長い髭が生えており、鋭い爪を持つ4本の足が生えている。中国では、古来鱗虫の長とされ、麟、鳳、亀とともに、四瑞の一つとされていた。日本においては、航海の守護神や、雨乞いの神として信仰されてきた。日本には、もともと自然を神とする信仰があり、そこに中国から伝来した文化や、中国の竜が融合して日本の竜が誕生したと考えられる。また、剣は炎の竜の化身とされており、竜は水の神や戦いの神として崇められていた。「竜」の発音・読み方

「竜」はリュウ、タツ、リョウと発音される。動物の竜を指す場合はリュウという読みである。「竜」の語源・由来

漢字の「竜」は、頭に冠を被り、胴体をくねらせた大蛇の姿が語源である。また、竜をタツと読むのは、竜が身を立てて天に立ち昇る姿から、立つ、立ち上るという意味から由来する。「竜」と「龍」の違い

竜の旧字体が龍である。また、竜は常用漢字であるが、龍は常用漢字ではない。竜を西洋のリュウ、龍を東洋のリュウと連想する場合があるが、それは間違った認識であり、どちらも意味は同じである。「竜」を含む様々な用語の解説

竜とそばかすの姫(映画)とは

「竜とそばかすの姫」とは、2021年に公開された、日本のアニメ映画である。監督は細田守。主人公は、高知に住む17才の女子高生・すず。すずは幼い頃に母を水難事故で亡くし、父親と暮らしている。心に傷を負ったすずは、母を亡くして以来、人前で歌うことができなくなってしまう。すずは、インターネット上の仮想空間・Uでベルというアバターとして、歌を披露する。50億人が利用するUで、ベルの歌声はまたたく間に世界中から注目を集める。すずはベルとして、Uにのめり込んでいく。そんなある日、ベルは心に傷を持つ竜と出会う。竜の声優を佐藤健が務めた他、成田凌、染谷将太などが声優として出演している。

竜王戦(将棋)とは

竜王戦とは、将棋のタイトル戦のひとつである。予選を勝ち抜いた棋士と、タイトル保持者が7番勝負で対戦し、勝者が竜王のタイトルを獲得する。

竜星涼(俳優)とは

竜星涼とは、1993年生まれの日本の俳優である。代表作は、「獣電戦隊キョウリュウジャー」である。

竜速(まとめブログ)とは

竜速とは、中日ドラゴンズ情報とプロ野球ニュースの5ch、おーぷん2chのなんJまとめブログのことである。

竜胆(植物)とは

竜胆とは、リンドウと読む、リンドウ科の植物である。青や水色、紫などの寒色の花を咲かせる。竜胆の花言葉は、「正義」や、「悲しんでいるあなたを愛する」などの意味を持つ。

竜宮城とは

竜王や龍神が住む宮殿のことであり海底に存在するとされている。浦島太郎でもよく知られており、日本の伝承などにたびたび登場する。

竜頭の滝(景勝地)とは

竜頭の滝とは、栃木県日光市にある観光名所である。奥日光地域を代表する滝のひとつで、華厳滝、湯滝と共に奥日光三名瀑のひとつである。

竜王とは

竜王とは、仏教における人面蛇身の半神ナーガの王のことを指し、ナーガラージャとも呼ばれる。

「竜」の使い方・例文

・天橋立で股の下から景色を眺めると、まるで竜が天に昇っていく姿が見られるらしい。・かつて日本では、河川の氾濫を鎮めるため、竜神に生贄を捧げていた。

・わたしの好きな花は竜胆だ。

「竜」の英訳

「竜」の英訳はdragonであり、ドラゴンと発音する。また、ドラゴンはヨーロッパの文化上で共有されている空想上の生物であり、もとは天使で天上から落ちた天使とされている。ドラゴンはトカゲや蛇に似ていて、元は実在の動物だと考えられていた。龍

「龍」とは、伝説や神話に登場する空想上の生き物のことを意味する表現である。

「龍」の基本的な意味

「龍」は、数多くの伝説や神話に登場する、空想上の生き物を指す言葉である。大抵の場合は、蛇のような細長い身体を持ち、4本の脚があるとされる。そして、顔には角と髭がある。龍は古代中国で生まれた存在であり、九似という特徴があるとされる。角が鹿、頭部は駱駝、目はうさぎという風に、全部で9箇所、他の動物と似た部分を持つというのが、龍の九似である。その龍は、弥生時代の日本に伝わったと考えられている。そのことがきっかけで、龍を神話における重要な存在として扱うようになった。日本には古くから、蛇を神として祀る信仰があったが、その蛇と見た目が似ている龍が、同一視される場合もある。また、日本神話において龍は、神そのもの、あるいは神を生み出した存在として扱われることもある。

日本では、自然現象の例えとしても、龍という言葉が用いられた。特に川の氾濫は、龍が引き起こしていると考えられたり、龍がのたうち回っている様子に例えられたりすることが多かった。そのため、かつて川の氾濫が頻発した場所の名前に、龍の字が使われていることはよくある。また、自然現象と繋がりが深いという理由で、日本の至るところで、龍は土着神として扱われている。神としての龍は、水を操るものとみなされることが多い。そして、雨を降らせたり、海を荒れさせたりするなど、具体的な能力は地域によって異なる。

神としての龍は、スピリチュアルな存在と見なされることも珍しくはない。何らかのパワーを与えるもののシンボルとして、龍が使用されることも多い。また、龍が土着神になっている場所が、パワースポットとして扱われる例もある。

架空の生物としての龍は、西洋の伝説や神話に登場するドラゴンとは別のものだとされる。ドラゴンは、龍とは違い、背中に翼を持つものがほとんどである。また、必ずしも蛇のような見た目とは限らず、四足歩行を行う獣のようなドラゴンも存在する。

「龍」の発音・読み方

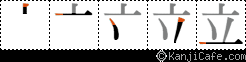

「龍」の一般的な読み方は、「りゅう」あるいは「たつ」である。熟語で使用する場合は、「りょう」になることもある。また、特殊な状況下では、中国語の読み「ろん」が使用される。「龍」の書き方

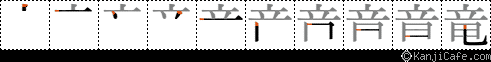

「龍」を書く際にはまず、「立」と「月」を書く。そして、右上は、「与」のような形で書いていく。右の上から3番めに当たる横線は、右から左ではなく、左から右へと書くのが正しい。そのため、上から線を続けるのではなく、一度筆を離す必要がある。その後、跳ねの部分までの線を書いてしまう。最後に仕上げとして、3本の横線を書いたら、龍の字の完成である。「龍」の語源・由来

「龍」という漢字は、4本の脚が生えた生き物の絵が元になっている、象形文字である。龍とされる生き物が上を向き、全ての脚を右側に出している構図が変化して「龍」となった。「龍」と「竜」の違い

「龍」と混同されることが多い漢字としては「竜」が挙げられる。竜は、龍を簡略化した文字であり、意味は同じである。そのため、東洋の龍を指すために、竜を使用しても問題はない。ただ、西洋のドラゴンを指すために、龍の字を使用することは望ましくない。日本に西洋のドラゴンの存在が伝わった際、龍ではなく、簡略化された竜の字が当てられたためである。よって、現代では、東洋の蛇に似た生き物を龍、西洋のドラゴンを竜として、区別することが多い。また、恐竜も同様に、簡略化された竜の字が当てられたものであるため、恐龍と表現することはまずない。「龍」の使い方・例文

「龍」は、架空の生き物そのものを指す言葉である。そして、「彼女が作っているタペストリーには、龍の刺繍が入っている」「この地域では毎年、龍の怒りを鎮めるための祭りが開催される」「日本のサブカルチャー文化では、龍が取り入れられることが多い」という風に使用する。た・つ【建つ】

たつ【×撻】

た・つ【▽献つ】

た・つ【▽発つ】

たつ【立】

た・つ【立つ】

読み方:たつ

[動タ五(四)]

[動タ五(四)]

1 ある場所にまっすぐ縦になっている。

㋒長いものや高大なものが直立して位置する。「看板が—・つ」「電柱が—・つ」

㋓とがったものが突き刺さる。「とげが—・つ」「歯が—・たない」

2 座ったり横になったりしていたものが起き上がる。また、低い位置から高く上る。

㋑伏せていたものが起きる。「髪の毛が—・つ」「鳥肌が—・つ」

㋒《「勃つ」と当てて書くこともある》(興奮により)陰茎や乳首などが固く大きくなる。

3 身を起こしてその場を離れる。「席を—・つ」「手洗いに—・つ」

4 (「起つ」とも書く)決意して事を起こす。奮起する。「反対運動に—・つ」

7

㋐ある立場や状況に置かれる。「先頭に—・つ」「苦境に—・つ」

㋑重要な役目・地位につく。「教壇に—・つ」「証人に—・つ」「衆議院議員候補に—・つ」

㋓目的をもってある場所に身を置く。「署名を求めて街頭に—・つ」

㋒はっきり示される。「あかしが—・つ」「値が—・つ」

㋑湯などが沸く。「風呂が—・つ」

13 技能などがいちだんとすぐれる。「弁が—・つ」「腕の—・つ職人」

㋑損なわれないで保たれる。「面目が—・つ」「暮らしが—・つ」

㋒筋道がきちんと通る。また、しっかりと成立する。「道理が—・つ」「義理が—・つ」「言い訳が—・たない」

㋐その状態が盛んであることを表す。「はやり—・つ選手」「湯が煮え—・つ」

[可能] たてる

[下接句] 秋風が立つ・足元から鳥が立つ・彼方(あちら)立てれば此方(こちら)が立たぬ・一分(いちぶん)が立つ・腕が立つ・男が立つ・面影に立つ・顔が立つ・風下(かざしも)に立つ・角が立つ・川中には立てども人中には立たれず・気が立つ・糞(くそ)の役にも立たぬ・暮らしが立つ・後悔先に立たず・小腹が立つ・先に立つ・背負(しょ)って立つ・白羽の矢が立つ・世間が立つ・薹(とう)が立つ・年立つ・名が立つ・名に立つ・歯が立たない・腹が立つ・火の無い所に煙は立たぬ・額に箭(や)は立つとも背(そびら)に箭は立たず・人と屏風(びょうぶ)は直(すぐ)には立たず・人目に立つ・筆が立つ・弁が立つ・的が立つ・耳に立つ・向かう鹿(しし)に矢が立たず・目に立つ・物も言いようで角が立つ・役に立つ・夢枕(ゆめまくら)に立つ・用に立つ

たつ【竜】

た・つ【▽経つ】

た・つ【絶つ/断つ】

読み方:たつ

[動タ五(四)]

1 (断つ)つながっているものを切り離す。切断する。「鎖を—・つ」「糸を—・つ」

2

㋐(絶つ・断つ)これまで続いていた物事・関係などをやめて終わりにする。つながり・縁を切る。「酒を—・つ」「消息を—・つ」「国交を—・つ」

3 (絶つ)終わらせる。尽きさせる。「命を—・つ」「望みが—・たれる」

4 (断つ)道などをさえぎって通わなくする。「糧道を—・つ」「回路を—・つ」

[可能] たてる

[下接句] 跡を絶つ・韋編(いへん)三度(みたび)絶つ・快刀乱麻を断つ・舌の剣(つるぎ)は命を絶つ・塵(ちり)を絶つ・根を絶つ・腸(はらわた)を断つ・筆を断つ

た・つ【裁つ/×截つ】

たつ【×辰】

たつ【達】

読み方:たつ

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) 〈タツ〉

〈タツ〉

1 障りなく通じる。道がとおる。「闊達(かったつ)・四通八達」

2 目的・目標とするところに行きつく。「達成/栄達・窮達・到達・発達」

3 物事によく通じる。じょうずにこなす。「達人・達文/熟達・上達・先達(せんだつ)・暢達(ちょうたつ)・明達・練達」

5 言葉や命令を告げ知らせる。「既達・厳達・口達・示達・執達・申達・通達・伝達」

![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif) 〈たち(だち)〉「公達(きんだち)・友達(ともだち)・私達・子供達」

〈たち(だち)〉「公達(きんだち)・友達(ともだち)・私達・子供達」

[名のり]かつ・さと・さとる・しげ・すすむ・ただ・たて・と・とお・とおる・のぶ・ひろ・みち・よし

たつ【×闥】

閉つ、点つ

辰

| 姓 | 読み方 |

|---|---|

| 辰 | たつ |

達

| 姓 | 読み方 |

|---|---|

| 達 | たつ |

瀧

| 姓 | 読み方 |

|---|---|

| 瀧 | たつ |

竜

| 姓 | 読み方 |

|---|---|

| 竜 | たつ |

竜

| 姓 | 読み方 |

|---|---|

| 竜 | たつ |

たつ

たつ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/29 15:58 UTC 版)

水木宮子の家の女中。愛人の宮子の弱みにつけこんで、自分の娘・さち子も女中として呼び入れ、娘に有田老人を宮子から盗ませ、愛人にさせようと企んでいる。有田老人が旅行中に宮子に預ける宿代やチップを、ごまかしてピンハネするように宮子にアドバイスする。同じように、自分も宮子から買物代をピンハネし、こつこつ貯金している。戦死した夫に苦労させられた。

※この「たつ」の解説は、「みづうみ」の解説の一部です。

「たつ」を含む「みづうみ」の記事については、「みづうみ」の概要を参照ください。

刉

刉 |

|

刏

刏 |

|

刟

刟 |

|

剬

剿

劁

劊

劋

劖

截

断

断 |

斷

榯

榯 |

|

立

立 |

立

站

竜

竪

竬

竬 |

|

裁

裁 |

製

謖

豎

辰

辰 |

辰

迮

釿

鈷

銽

龍

龍

龒

「たつ」の例文・使い方・用例・文例

- その鳥は羽をばたつかせないで空高く舞い上がる

- カモメは微風に羽をばたつかせながら鳴いている

- 1時間もたつと彼は問題をすべて解いてしまっていた

- 彼は間違ったつづりの単語を消そうとした

- 時間が早くたつこと

- わたしたちがこの町に来て1年半がたつ

- 彼女が重病になって1週間以上たつ

- 時がたつにつれて

- かたつむりはつのを突き出した

- おばに手紙を書いて以来ずいぶんたつ

- 窓は汚くべたついていた。

- あの教会にはふたつの様式の融合の特徴がある。

- 結果として、私は普段しないような間違えをふたつもした。

- 結局、東京に暮らし始めて1年3ヶ月たつが、私は本当にここがすきである。

- 一人の人間が物事を同時にふたつ行うことは、ほぼ不可能だ。

- そのふたつの間には選択肢はありません。

- 被験者はふたつのグループに分けられた。

- 汗でべたつくズボンが気持ち悪い

- 汗をかいてべたつく

- ドライブしたついでにおいしいものを食べたり買ったりするのが楽しみです。

- >> 「たつ」を含む用語の索引

- たつのページへのリンク