うつ【▽全/▽空/▽虚】

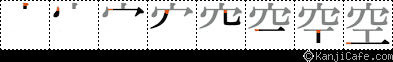

読み方:うつ

[接頭]

「皮を—はぎに剝(は)ぎて」〈記・上〉

うつお〔うつほ〕【▽空/▽虚/▽洞】

読み方:うつお

1 中がからになっていること。また、そのようなもの。うつろ。うろ。

「この唐櫃(からびつ)をこそ心にくく思ひつれども、これも—にて物なかりけり」〈今昔・二九・一二〉

「いかめしき牝熊、牡熊、子生み連れてすむ—なりけり」〈宇津保・俊蔭〉

[補説] 発音は、古くは「ウツホ」、その後「ウツヲ」「ウツオ」と変化したという。また、「ウツボ」と濁音にも発音されたらしい。

うつせ【▽空/▽虚】

うつほ【▽空/▽虚/▽洞】

読み方:うつほ

⇒うつお(空)

から【空/▽虚】

くう【空】

読み方:くう

[音]クウ(呉) [訓]そら あく あける から むなしい すく うつろ

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) 〈クウ〉

〈クウ〉

1 そら。「空間・空気・空中/滑空・虚空(こくう)・航空・上空・低空・天空・碧空(へきくう)・領空」

3 中身・根拠がない。何もない。からっぽ。「空虚・空席・空想・空白・空論/架空・真空・中空」

[名のり]たか

くう【空】

読み方:くう

[名]

[名]

1 天と地との間。大空(おおぞら)。空間。「—を切る」「—をつかむ」

2 《(梵)śūnyaの訳。うつろであること、ない、の意》仏語。すべての事物はみな因縁によってできた仮の姿で、永久不変の実体や自我などはないということ。

[名・形動]

[名・形動]

そら【空/▽虚】

読み方:そら

[名]

[名]

1 頭上はるかに高く広がる空間。天。天空。「東の—が白む」「鳥のように—を飛び回りたい」「—高く舞い上がる」

2 晴雨などの、天空のようす。天候。空模様。「今にも降り出しそうな—」

3 その人の居住地や本拠地から遠く離れている場所。または、境遇。「異国の—」「旅の—」「故郷の—を懐かしむ」

4 (多く「そらもない」の形で)心の状態。心持ち。心地。また、心の余裕。「生きた—もない」

5 すっかり覚え込んでいて、書いたものなどを見ないで済むこと。「山手線の駅名を—で言える」

6 家の屋根や天井裏、木の梢(こずえ)など、高いものの上部。てっぺん。

1 他に心を奪われ、ぼんやりして当面の事柄に対応できないでいるさま。うわのそら。

「たもとほり往箕(ゆきみ)の里に妹を置きて心—なり土は踏めども」〈万・二五四一〉

「それ、しかあらじと、—にいかがは推し量り思ひくたさむ」〈源・帚木〉

1 それらしく思われるが実際はそうでない、という意を表す。うそ。いつわり。「—涙」「—笑い」「—とぼける」

2 実体のない、事実でない、などの意を表す。「—耳」「—音(ね)」

むな【▽空/▽虚】

うろ【▽虚/▽空/▽洞】

空

通常、株式のチャート分析には、その日の始値・高値・安値・終値の四本値を1本の線で表すローソク足が用いられます。このローソク足は、多くが前日のものに対してどこかが重なり合うものですが、時折強烈な買い材料、あるいは売り材料が出て株価が大きく上下すると、株価が前日の動きから飛び離れることがあります。この飛び離れた分を「空(くう)」または「窓」と言います。この窓が開いて相場が上に離れた場合は、かなり強い上昇を、逆に下に離れた場合は、かなり強い下落を示しており、窓が3日続けて開いた場合は、相場の大天井、もしくは大底のサインとみられています。

空

- 空巣覘-家人ノ不在ヲ窺ヒ屋内ニ侵入財物窃取ノ所為。〔第三類 犯罪行為〕

- 空巣覘のことを言ふ。家人の不在を窺ひ屋内に侵入して財物を窃取するをいふ。あきす又はあきすねらひの略語である。〔犯罪語〕

- 〔犯〕空巣覘ひのこと。家人の隙を窺ひ掻浚ひを行ふ侵入盗の一種、空巣覘ひの略、「巣」は凡て住居、家宅のこと。「空巣」を単に「キス」とも云ふ。「居空」(※「いあき」)「夕空」「カウモリ」「タカ」等別項参照。空巣を働くことを「アキをフム」といふ。

- 空巣窃盗の略語である。〔刑事〕

- 犯罪語にて空巣覘のことを言ふ。家人の不在を窺ひ屋内に侵入して財物を盗取するをいふ。あきす又はあきすねらひの略語である。

- 空巣覗のことをいふ。

- 家人の不在中侵入して金品を窃取する事。「あきすねらい」に同じ。

- 空巣。多治見、前橋 不良仲間。

- 家人の不在を窺い侵入、物品窃盗の所為。三島。

- 〔犯〕空巣(留守宅)のこと。

- 空巣。〔掏摸〕

- 家人の留守中の窃盗。〔一般犯罪〕

- 空巣狙い。語尾省略。〔盗〕

- 家人の不在中侵入して窃取すること。「あきすねらい」も同意。「あきす」「あきし」ともいう。

空

空

| 姓 | 読み方 |

|---|---|

| 空 | あき |

| 空 | くう |

| 空 | そらさき |

空

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/08 01:31 UTC 版)

空(そら、霄、英: sky)とは、地上から見上げたときに頭上に広がる空間のこと。天空(てんくう)とも[1]。

概説

ほとんどの人々は、空の形を半球よりも扁平な形だと認知している(後述)。 人は"大空"と呼んでその広さを表現するだけでなく、低空、高空などその高さで分けて認知し、また時間帯や天候でも分けて認知しそれぞれに呼び名をつけている(後述)。天気予報でも、位置、時間帯、天候で空を区別する用語を頻繁に使う。

空の色や空に広がる景色は、時間帯、天候などによって変化する[2]。日の出や日没の頃、太陽が低い時間には、東や西の低い空には朝焼けや夕焼けが起こりオレンジ色である[3]。その後、太陽が昇り充分な高さになった昼間の空は、もし晴天ならば青色になるが、低い雲に覆われると灰色の曇り空になる[4]。雨雲が低く垂れこめれたり嵐が近づくと空は暗く黒っぽくなる。太陽が沈み切った夜間は暗くなり[3]、夜空には月や星が見える。空気が澄んだ場所では白く輝く天の川が鮮明に見え、極地周辺では季節により太陽が沈まない白夜、昇らない極夜がある。オーロラが見えると空は緑、黄緑、ピンク、赤などに染まり、普段はそれが見えるのは北極圏や南極圏のみだが、オーロラの原因となる太陽風は11年周期で増減しており、太陽風が強い年は低緯度地域でもオーロラが見え、東北や東京などでも見られることがある。

空は生物の活動の場になっている。渡り鳥には毎年 数千 kmほど飛翔して旅する種も多く、中には毎年数万 km 旅するものもおり、また高度1万メートル以上に上昇する鳥もいる(後述)。人類も航空機などを使い空を活動の場とするようになった。安全確保目的や政治的理由で上空には空域や航空路が設定されている(後述)。また、国家は領域の要素として領空をもつ(後述)。

上空の大気の圧力(気圧)、温度(気温)は高度によって変化する。(後述) 。

なお、月の空は昼間でも暗く、黒い。(後述)

形

空の形を「地平面で区切られた半球」とみなすことも多いが、人々の実際の認識はより扁平な形であると考えられている[5]。例えば、押しつぶした丸天井、鏡餅、あるいは市女笠(いちめがさ)のような形である[5]。太陽や月が地平線に近い時に特に大きく感じるのは、その認識が影響しているとの指摘がある[5]。

なお、日本の小学校児童を対象に空の形状の認知を1993年に調査しクラスター分析したところ、7つの形状認知に類型化できた[6]。

- 水平方向の距離が増すにつれて空の高さも増す形状。児童の54 %がこのような形状だと感じていた[6]。

- 水平線と平行であるが、自分の周囲の空のみが低い形状。児童の22 %[6]。

- 水平線と平行の形状。児童の8 %[6]。

- 山のような形状。児童の8 %。「遠くの空は狭くなっているように見える」という視覚的感覚からそう感じている児童と、小学理科5年の天文領域で導入される透明半球をそのまま空の認知形状としている児童がいた[6]。

そのほか、天球を1/4に切った形の空[6]、無限に広がる空[6]などと認知している児童もいた。

空と空以外が作り出す境界線を英語では「skyline」(スカイライン)という。空と海面や湖面との境界線を水平線、空と大地との境界線を地平線という。

色や明るさ

空の色の変化は、太陽光が含むいわゆる"七色"の可視光線(光)の性質と、大気(空気)をつくっている成分の気体分子やちりなどの微粒子が光に作用することが関係している[3][7][8]。

空の色について、日の出前後、昼(晴天、曇天)、夜と1日の時間帯の順に説明する。

朝や夕方

日の出前や日没後や、太陽が地平線下18°位までの薄明かりの状態を薄明と呼ぶ。太陽光の散乱がわずかに残るために生じる。ただし、都市周辺では街の明かりにより薄明を識別することが難しい[9]。

朝や夕方の太陽が低い時間帯は、光が地上に届くまでに大気中を通る距離が長く、青や緑などの光は強く散乱され減衰する一方、赤の光が最も地上まで届きやすく、朝や夕方の太陽やその周りの空は赤色や橙色(オレンジ色)に見える[3][7][8][10][11]。

-

夕焼け空

また皆既日食のときには、地平線付近の低空の全方向に夕焼けのようなオレンジ色が見られる。これは太陽光が当たっている遠くからの散乱光で、普段も存在するが青い光が強いため見えない[10]。

昼の晴天

- 青色の理由

青色の理由は、太陽の光は様々な波長の光の混合であり白色だが、地上に届くまでに大気中の微粒子にぶつかり、波長の短い青色の光が散乱し、地上の人間の眼に届くからである。太陽の可視光線の波長よりも半径が数桁小さい大気中の酸素や窒素などの分子は、可視光線のレイリー散乱を起こすからである。

散乱光の強度は、電磁波の波長の4乗に反比例する。青い光は約450ナノメートル (nm)、赤い光は約700 nmだが、同じ強さならば波長が短い青い光のほうが6倍ほど強く散乱される。太陽光には青よりも波長が短い紫の光も含まれているが、その量はやや少なく、青よりも強く散乱されるため地上に届くまでの減衰が大きい。また、紫の光は人間の目(錐体細胞)における感度があまり強くない。太陽が高い日中はこのような原理により、地上には主に青い光が届き、空は青色に見える[7][8][12][10][13][11][14][15]。

青色光は、空気分子の密度が低い、高度数十キロメートル (km)以上の上層の大気のレイリー散乱に由来すると考えられる。これは、空気分子の密度が高い(分子同士の距離が近い)下層の大気では、散乱光どうしが干渉し打ち消しあって前方散乱成分のみが伝わり、結果として直進するためで、それがない上層の低密度の大気で散乱が現れる[15][16]。厳密には、空気分子の熱運動が影響する微視的な密度ゆらぎが散乱を起こすと説明される。この密度ゆらぎの理論はスモルコフスキーが1908年に、アインシュタインが1910年にそれぞれ提唱した[16]。この性質は、下層でもレイリー散乱が起こるとすれば、青色光の散乱減衰によって遠くの山などの景色が赤みを帯びて見えるはずだが、そうはならないという事実に合致する[16][17]。

- 太陽の方向以外の空も明るい理由

なお、可視光線のどの波長でも多かれ少なかれ散乱(散乱日射)があるため、太陽の方向以外の空も明るく見える[10][13]。実際、空からの可視光のうち人間の目が知覚する成分は、白色光に青の単色光を混ぜた構成となっている[18]。

また、上層のレイリー散乱は角度別では、進行方向とその正反対にあたる前方散乱と後方散乱が最も強く、直角方向が最も弱い。そのため、太陽の方向とその反対方向は比較的明るく、太陽から90°の方向や天頂部は比較的青色が濃くなる。ただし差は小さく、大気が清浄な地域でなければこれを視認することは難しい[19]。

なお、進行方向に直角な散乱光は振動の方向が規則性を示す偏光の性質をもつ。カメラに偏光フィルターを付け向きを調整すると、空の青みが増したものが撮影できる[15][19]。

- 空の色の理論の歴史

空の色を説明する理論は、1859年ジョン・ティンダルが微粒子や水蒸気による散乱とする説を提唱、レイリー卿によって理論づけられた。ただし、これは後年チンダル現象と呼ばれるもので、これにより空が色づいて見えるとすれば、微粒子の濃度や湿度によって空の色は著しく変化することになってしまう。理論の修正を行ったのがアルベルト・アインシュタインで、酸素と窒素の分子による散乱だけで説明できることを1911年に計算で確かめた[12]。

曇天

昼間でも低い雲に覆われると灰色の曇り空になる[4]。特に雨雲に覆われると黒っぽくなる[20]。これは、特に雨雲は水滴が多く、多くの粒子によって太陽光が吸収されるからである[20]。

雲は水滴の大きさが可視光線の波長と同程度で、ミー散乱を起こす。どの色の波長も同じように散乱されるので白色に見え、厚い雲の影の部分は光が弱くなって灰色や黒色に見える[7][8][21]。

なお、同様に大気にちりや煙霧などの微粒子が多いときも、ミー散乱により、昼間は大気が白色や灰色を呈する[7][11]。

同様に、粒径が均一の比較的小さな微粒子が漂うときには散乱により特定の色が強く見えることがある。山火事や火山噴火の後に500-800 nm程度の微粒子が生じることがあり、空が赤みを帯びる。ただし、このとき太陽そのものを見るときは直逹光の赤みが減じて青白い太陽 (blue sun)に見える。また、朝焼け・夕焼けは直逹光ではなく散乱光が赤みを帯びる効果のため、通常よりも赤みを増し赤みを帯びる時間が長くなる[12][10][11]。

植物に由来する有機エアロゾルテルペンは200 nm程度の微粒子で、盆地で生じることがある青みを帯びた煙霧の原因と考えられる[12][11]。

夜

夜の空は暗く、一般には「黒い」ものと認識されている。夜に暗く黒く見えるのは、人間の眼の錐体細胞を十分に刺激する光量がないためである[22]。

ただし、夜でも満月のように強い月光があるときは、暗いながらも空が青みがかって見える[22]。月光は太陽光が月に反射したものであり、日中の太陽光と同じようにレイリー散乱によって青い光が届く。ただし、月光は太陽光の約1000万分の1と弱い。街の明かりなどの光源(いわゆる光害)がない場所のほうが暗い青色の空は認識しやすい。また、感度の良いカメラで露出時間を長くするなど調整すれば、昼間に近いような明るい青空を、光の筋を描く星とともに撮影することができる[22]。

オーロラ

オーロラは緑色っぽいものや赤みがかったものが有名である。

だがオーロラの色は人によって見え方が若干異なり、ある人に緑白色に見えるオーロラが別の人には黄緑や緑色に見える。またある人にピンクに見えるオーロラが赤色に見えたりする[23]。

オーロラの緑や赤に見えるところは酸素が光っており、同じ酸素でも、高さによって赤く光ったり緑に光ったりしている。一方、オーロラのうちピンクや青に見える部分は窒素が光っている[24]。

では、なぜ酸素や窒素が光るかというと、宇宙からやってきたプラズマと呼ばれる電子や陽子(おもに電子)が空気に衝突するからである[25]。空気を構成している窒素分子や酸素分子に衝突するわけだが、酸素原子は原子核とその周りをまわる電子から構成されており[25]、宇宙からやってきた高エネルギーの電子がこの空気分子の電子と衝突し空気分子の電子にエネルギーを与えると[25]、空気分子の電子は励起状態になりそれまでの軌道より外側をまわるようになる[25]。だがこの励起状態は空気分子にとって不安定なので、時間が経つと自然とその電子は元の軌道に戻る[25]。このとき、2つの軌道のエネルギーの差の分だけ光を出す、という原理で発光している[25]。

高度による暗色化

空を見る人の標高が上がるにつれて、空はより深い青や濃紺に近い色に見えるようになり、次第に暗くなる。これは高い山に登る人々に知られている[15][26]。ただし、低地と比べた色の違いがはっきりと認識されるのは、一般的に標高5千から6千メートル (m)以上の山である。 高高度を飛ぶ飛行機からも観察できる場合がある。

その原理は、気圧が低くなるため空気分子による散乱が減少し、また上空では微粒子が少ないため白色光の元となるミー散乱の効果も弱まって、その地点の光源における直達日射の割合が高まるため。もっと高度が高くなると、やがては大気がない月面から見た場合のように、黒い空に太陽などが輝くことになる[15][26]。

気圧、気温

大気の圧力である気圧は、上空に行き高度(標高)が上がると低下する。また、一定の高度変化あたりの気圧の変化率は高度とともに少しずつ小さくなる。標準気圧における各高度の気圧は、1,000 mでは0 mより12%、2,000 mでは同22%、3,000 mでは同31%低くなる[27]。5000 mでは0 mのおよそ半分の気圧になる[28][29]。

大気の温度である気温は、対流圏では上空に行き高度(標高)が上がると低下する。環境の気温の変化率を示す気温低減率(気温減率)は、高度0 - 1,000 mでは100 mあたり約0.65℃である[30]。

国際線旅客機の航行高度である約1万 mの上空は、–50℃にもなる低温である。旅客機内は取り込んだ外気を加圧して環境を保っているが、そのままでは約28℃とやや暑いため少し冷却し約24℃程度にして客室に取り込んでいる[31]。

高度約80kmまでは大気の組成は地表付近とほぼ同じで、窒素と酸素が主要成分だが、80km以上になると組成も変化する。

空を飛ぶ生物

翅を持つ有翅昆虫の古い化石は石炭紀中期(ミシシッピ紀後期、3億2千8百万年前から3億2千4百万年前ころ)のものではあるが、化石で補正した分子系統学的研究は有翅昆虫の起源が4億4千万年前から3億7千万年前、シルル紀やデボン紀にあるとしている[32]。メガネウラは翼開長が約70センチメートルにもなる巨大なトンボであり、約3億年前に飛んでいた。

脊椎動物で翼をはばたかせて飛ぶ形態が出現したのは3回で、それを年代順に挙げると、翼竜、鳥類、コウモリである[33]。ケツァルコアトルスは地球史上最大、あるいは地球史上最大級の飛行生物と言われる。

現生の種では有翅昆虫のうち現在まで翅を保った種[注釈 1]、鳥類、哺乳類のコウモリが飛翔(飛行)によって空を移動する。 渡り鳥には数千 kmを移動するものもおり、キョクアジサシは毎年グリーンランドからウェッデル海まで、つまり北極圏から南極圏まで往復90,000㎞の旅をする[34]。マダラハゲワシの飛翔は海抜約1万1300メートルに達することがあり[35]、これはジェット旅客機が飛ぶ高度とほぼ同じである[35]。

人類も航空機を発明し空を飛ぶようになり、近年ではパラモーターで飛ぶ人やパラグライダーやウィングスーツで滑空する人々もいる。着用すれば映画『アイアンマン』さながらにジェットエンジンで空を飛べるジェットスーツもすでに開発された[36]。

-

高度1万メートルを飛ぶボーイング747-400と飛行機雲

-

ウィングスーツでの滑空(動画)

-

ジェットスーツ

航空路と空域

空には航空路というものがある。航空路とは航空機が計器飛行方式により繰り返し飛行するために定められた経路である[37]。地理的、地形的、気象的条件や、航空保安施設の状況、各国の事情や国際事情などに配慮して、繰り返し飛行するのに適した経路が航空路に定められる[37]。そしてその名称、空域、位置、範囲などが一般に告示される[37]。航空路上を飛行する航空機は原則的に航空交通管制の指示を受ける[37]。

なお、航空機が全て航空路を飛行しなければならないということではない[37]。すなわち、航空機の中には航空路ではない空域を飛ぶものもある。

空と国家の主権

国家には主権があるとされており、地球表面の領域としては領土および領水があるが、領土および領水の上空にあたり国家の主権が及ぶ範囲を領空という。国家が領域の上空に対して領域権を有していることを領空主権という[38]。1919年のパリ国際航空条約や1944年の国際民間航空条約でも、各国がその領域上の空間において完全かつ排他的な主権を有することが承認されている[38]。航空機は、それが飛ぶ空の下にある国家(地上国という)の許可なしにはその上空を飛行することは認められていない[38]。

地上国の許可なくその領空に侵入することを領空侵犯という[38]。地上国は領空侵犯防止のために必要な措置をとることができる[38]。

領空の高さは無制限ではなく、高度100 km(10万 m)までの空間を領空とみなすことなっている[39]。これには、「宇宙空間」の定義が関係している[39]。

1967年に発効した宇宙条約では、宇宙空間の領有が禁止されているので、地表から宇宙空間の下端までの空間が領空ということになるが[39]、実は宇宙空間を定義することは領空の上限を定義することになるため各国の利害関係から明文化された国際条約は存在しておらず[39]、一般的には「地球の大気圏の外側が宇宙空間」とされるがどこまでを大気圏とするかも解釈がいくつかあり[39]、そのため1950年代に宇宙開発が始まったときに民間団体である国際航空連盟が「地上から100 kmが宇宙空間と大気圏の境界線」と定義した[39]。この100 kmの線をカーマンラインという。領空の高さの上限についても慣習的にカーマンラインが用いられるようになり、慣習的に、領空は高さ100 kmまでということになっているのである[39]。

地球以外

月

月など大気が無い天体、大気による光の散乱がほとんどない天体では、昼でも空が暗く黒く見える[15][26]。

火星

火星では大気が薄いため空は地球より暗く、塵によって赤みがかった色になる[12]。火星の塵の大きさではミー散乱が卓越するが、ごく弱い波長依存があり、青い光が散乱されやすく赤い光が散乱されにくい特性のため、地球とは逆に昼は赤系、朝夕は青系の色となる[10][16]。

用語

- 基本単語

- 大空(おおぞら): 広々とした空[40]

- 空中(くうちゅう) : 大空の中[41]

- 低空(ていくう) : 空中の低い所[42]。地面や水面に近い空間[42]。

- 上空(じょうくう) : 空の上の方[43]

- 高空(こうくう) : 高い空[44]。上空[44]

- 曇(り)空(くもりぞら) : 雲におおわれていて、日のささない空[47]

- 雨空(あまぞら) : 今にも雨が降りそうな空、またすでに雨が降っている空[48]

- 雪空(ゆきぞら) : 雪が降ってきそうなようすの空[49]

- 晴空(せいくう) : 晴れた空、晴天[50]

ギャラリー

-

青空と太陽

-

灰色の曇天と薄暗い景色

-

地表付近の空が煙霧にかすむ

-

雨雲に覆われた黒っぽい空

-

英語で「vanilla sky」 (バニラ・スカイ)と呼ばれる薄明の時間帯の空

-

同じ地点のさまざまな朝焼け・夕焼け

-

仄かに明るい星空と樹木の影

-

夜空の細い月と星

-

満月の青白い薄明りと町明かりの赤み

-

長時間露光による星の軌跡

-

天の川が見える夜空

-

悪天候の夜の雷光(稲妻)と幕電

-

中緯度帯で極側の低空に見える赤色系オーロラ(低緯度オーロラ)

-

国際宇宙ステーションから望遠する日の出前の地球大気。上層は青色、下層は橙色。

脚注

注釈

- ^ 有翅昆虫の全てが翅を保ったわけではなく、失った種もある。

出典

- ^ 「空」『日本大百科全書(ニッポニカ)』。

- ^ 水谷ほか 2012, p. 83.

- ^ a b c d 水谷ほか 2012, p. 93.

- ^ a b 岩槻秀明『ポケット図解 最新天気がよ〜くわかる本 天気の仕組みを科学する』秀和システム〈Shuwasystem beginner's guide book〉、2006年4月、[要ページ番号]頁。ISBN 4-7980-1279-3。

- ^ a b c 畠山久尚「空」『改訂新版世界大百科事典』平凡社。コトバンクより2025年5月4日閲覧。

- ^ a b c d e f g 松森靖夫 (1993年3月). “児童における空の水平方向の形状認知の類型化に関する試み”. 日本教育工学雑誌 (日本教育工学会) 16 (4): 211−221. doi:10.15077/jmet.16.4_211.

- ^ a b c d e 小倉2016, pp. 124–126.

- ^ a b c d 岩槻 2012, pp. 242–244.

- ^ “薄明”. 暦Wiki. 国立天文台天文情報センター暦計算室. 2023年3月11日閲覧。

- ^ a b c d e f 谷田貝ほか 2011, pp. 577, 580–593(柴田清孝 著).

- ^ a b c d e Stephen F. Corfidi (2014年9月). “The Colors of Sunset and Twilight”. Norman, Oklahoma: Storm Prediction Center, National Weather Service. 2023年3月11日閲覧。

- ^ a b c d e Philip Gibbs (1997年). “Why is the sky blue?”. The Physics and Relativity FAQ. 2023年3月11日閲覧。

- ^ a b Yu Timofeev & A. V. Vasilʹev (2008-05-01) (英語). Theoretical Fundamentals of Atmospheric Optics. Cambridge International Science Publishing. p. 174. ISBN 978-1-904602-25-5

- ^ 小石眞純「マテリアルサイエンスにおけるミクロ構築技術の流れ」『色材協会誌』第74巻第3号、色材協会、2001年、142-146頁、doi:10.4011/shikizai1937.74.142。

- ^ a b c d e f 籔内 2007.

- ^ a b c d Hecht 2018, pp. 159–167.

- ^ “誘電関数って何だ? : 3. 光と電子はダンスを踊る”. 徒然「光」基礎講座. 有限会社テクノ・シナジー. 2023年3月12日閲覧。

- ^ Glenn S. Smith (2005-07). “Human color vision and the unsaturated blue color of the daytime sky” (英語). American Journal of Physics 73 (7): 590–597. Bibcode: 2005AmJPh..73..590S. doi:10.1119/1.1858479.

- ^ a b 山内豊太郎 (2008年3月). “なぜ夕日は赤く、空は青いのですか?”. 理科年表Q&A 気象部. 理科年表オフィシャルサイト(丸善出版、国立天文台). 2023年3月12日閲覧。

- ^ a b “はれるんマガジン、雨が降りそうなとき、雲が灰色や黒っぽいのはどうして?”. 気象庁. 2025年3月2日閲覧。

- ^ 荒木 2014, pp. 111–112.

- ^ a b c Joseph A. Show (1996年11月). “Light touch: What color is the night sky?” (英語) (pdf). Optics & Photonics News (Florida State University). ISSN 1047-6938 2025年3月1日閲覧。.

- ^ ニール・デイビス『オーロラ』山田卓 訳、地人書館、1995年、26頁。 ISBN 4805204982。

- ^ “オーロラの秘密、ご存知ですか?”. ウェザーニュース. 2025年3月13日閲覧。

- ^ a b c d e f 塩川和夫(名古屋大学宇宙地球環境研究所). “オーロラと低緯度オーロラの解説”. 名古屋大学. 2025年3月13日閲覧。

- ^ a b c Papineau 2005, p. 22.

- ^ ジョー・ヘルマンス『確かめてナットク! 物理の法則』村岡克紀 訳、岩波書店〈岩波ジュニア新書 933〉、2021年、18頁。 ISBN 978-4-00-500933-6。

- ^ 石黒正人. “アタカマ砂漠の思い出”. 2025年3月14日閲覧。

- ^ 饒村曜(気象予報士). “大雪の目安・5000メートル上空で氷点下36度の寒気が北日本に南下”. 2025年3月14日閲覧。

- ^ 岩槻秀明 (2017). 図解入門 最新 気象学のキホンがよーくわかる本 (3 ed.). 秀和システム. p. 37. ISBN 978-4798053677

- ^ “JAL 天気情報”. Japan Airlines. 2025年3月14日閲覧。

- ^ Sandr R Schachat, Paul Z Goldstein, Rob Desalle, Dean M Bobo, C Kevin Boyce, Jonathan L Payne, Conrad C Labandeira (2022-12-19). abstract. “Illusion of flight? Absence, evidence and the age of winged insects”. BIOLOGICAL Journal of the Linnean Society. doi:10.1093/biolinnean/blac137.

- ^ “Vertebrate Flight”. カリフォルニア大学古生物学博物館 University of California Museum of Paleontology. 2025年3月15日閲覧。

- ^ “渡りのマラソン:7種の鳥の信じられないような旅”. 東京バードライフ. 2025年5月24日閲覧。

- ^ a b “ジェット機と同じ高さで飛行できる「マダラハゲワシ」の凄さと危機”. Forbes. 2025年5月24日閲覧。

- ^ “まるで『アイアンマン』...空飛ぶジェットスーツ、クイーン・エリザベスから発進の新動画が公開”. 2025年5月24日閲覧。

- ^ a b c d e 「航空路」。

- ^ a b c d e 「領空主権」。コトバンクより2025年3月13日閲覧。

- ^ a b c d e f g “領空の高さはどこまでですか。”. 帝国書院. 2025年3月13日閲覧。

- ^ 「大空」。

- ^ 「空中」。

- ^ a b 「低空」。

- ^ 「上空」。

- ^ a b 「高空」。

- ^ 「朝空」。

- ^ 「夜空」。

- ^ 「曇空」。

- ^ 「雨空」。

- ^ 「雪空」。

- ^ 「晴空」。

参考文献

- 水谷仁(編)、2012年11月「Nature View 太陽のつくる空の芸術 : 空の不思議な光景は,太陽光の多彩な色,反射,屈折が引きおこす」『ニュートン』32巻(13号)、木村龍治、武田康男(協力)、ニュートンプレス、82–93頁。CRID 1523388079603166592。

- 谷田貝豊彦 ほか 編『光の百科事典』丸善出版、2011年。 ISBN 978-4-621-08463-2。

- 小倉義光『一般気象学』(第2版補訂版)東京大学出版会、2016年。 ISBN 978-4-13-062706-1。

- 岩槻秀明『最新気象学のキホンがよ〜くわかる本』(2版)秀和システム、2012年。 ISBN 978-4-7980-3511-6。

- 荒木健太郎『雲の中では何が起こっているのか』(2版)ベレ出版、2014年。 ISBN 978-4-86064-397-3。

- Hecht, Eugene『ヘクト 光学』 I、尾崎義治、朝倉利光(訳)、丸善出版、2018年(原著2017年)。 ISBN 978-4-621-30346-7。

- 籔内一博「講座:光と色と物質 空が見せる多彩な色 -光の進み方を理解する-」『化学と教育』第65巻第1号、日本化学会、2007年、28-31頁、doi:10.20665/kakyoshi.65.1_28。

- Papineau, John (2005-07-15). “Chapter 3: Radiation and Temperature - Why is the Sky Blue?”. Practical Mountain Weather, A Guide for Hikers, Climbers, and Skiers. Anchorage, Alaska: National Weather Service. p. 22 2012年2月15日閲覧。

関連項目

外部リンク

- 『空』 - コトバンク

- 「宇宙の質問箱 地球編 III.空はなぜ青いのですか?」、国立科学博物館 - 空の色の平易な説明

空

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 08:22 UTC 版)

裏武闘殺陣において、火影が一回戦で戦ったチーム。かつては東北最強として名高い格闘集団だったが、時代の流れと共に格闘集団としての存続が苦しくなり、今では殺人を請け負う殺人集団として有名になってしまっている。 空海(くうかい) 声 - 石塚運昇 裏武闘殺陣で「空」の大将を務めた師範代。42歳。裏武闘殺陣には殺人集団だと思われつつある「空」の名誉を取り戻すために出場するが、火影に敗退。しかし観客からはその戦いぶりに盛大な声援を受ける。武器や特殊体質、魔道具など使って戦う他のチームメンバーと違い、完全な体術のみで戦うが、その拳から繰り出される拳圧は烈火の崩をほぼ消し去ってしまうことができる程洗練されており素手でも相当な実力を持つ。普段は温厚で豪放磊落な性格から「仏の空海」といわれているが、三度の打撃(「仏の顔も三度まで」という意)により冷酷な戦闘マシーン「鬼の空海」となる。鬼となった空海の肉体はそれまで以上に硬質化し、その拳は人型魔導具では最強の「大飛出」を一撃で粉砕することができるほどに重みを増すようになるため、音遠からは「寒気のする強さ」、幻獣朗からは「文字通りの変身」とそれぞれその実力を評されていた。とはいえ、その状態になっても烈火に対する恩義を忘れることは決してなかった(アニメでは「鬼」という魔導具によるもの、という設定になっている。またアニメでは原作より濃厚な顔立ちで、「鬼」状態の顔は仁王のようである)。 SODOMでの戦いでは「空」メンバーを連れて(このとき「空」の師範になった)烈火達の応援に駆けつけ、烈火と共に木蓮・命ペアを倒すなど少なからず手助けをする。ラストでは裏武闘殺陣を主催する(森主催のものと違ってクリーンな武術大会)。 最澄(さいちょう) 声 - 野田順子 裏武闘殺陣で「空」の副将を務めた魔道具使い。空海と同じく「空」の名誉を取り戻すために裏武闘殺陣に出場し、烈火と戦う。心臓に病があって15分以上戦えない(アニメでは裏で殺人を請け負うようになった「空」のメンバーたちを止めようとして戦ったとき、深手の傷を負い長時間のバトルはできない、という設定となっている)。使用していた魔導具は紙に気を送り込むことで紙を硬質化させる式紙。あるきっかけから小金井と親友となるが、それがもとでジョーカーに攻撃を受け、瀕死の重傷を負うが決勝戦の小金井対ジョーカー戦の最中に会場に姿をあらわし、小金井を激励する。元々折り紙を折るのは得意なようで鶴程度であれば一瞬の内に折ることができる。 SODOMでは空海らとともに援軍として駆けつけ、餓紗喰、月白、火車丸とともに門都と戦った。また、このとき「空」の師範代になっていた。この際は明らかに15分以上戦っており、病気は克服した模様。顔が可愛いため、作者も性別を曖昧にしたくなってしまうほどだったと語っている。 藤丸(ふじまる) 声 - 伊藤栄次 空海、最澄と共に「空」のメンバーとして裏武闘殺陣に出場し、中堅を務めた武器使い。2月20日生まれ。チームメンバーである他の四人と違い卑劣で品がなく、敵ならば幼い子供であろうとも容赦をしない残忍な性格で、風子を裸にしてから殺そうとし次々白いポロシャツや紺色のスキニージーパンなどの服を切り裂いて、風子を下着姿にするが、汚いやり口に堪忍袋の緒が切れた風子にあえなく撃沈。敗北後は対火影戦以後においては、風子に「エロ野郎」呼ばわりされながらも、敗北後は僅かながら人情味のある言動を見せる。ある意味作中でも特に人間臭いキャラ。素早い動きと両手の鎌による一撃離脱戦法が得意。SODOMではマリーにモグと命名された。女性に対してやたら「ブス」と暴言を吐く癖がある。 大黒(だいこく) 声 - 大滝進矢 空海、最澄と共に「空」のメンバーとして裏武闘殺陣に出場し、先鋒を務めた棒術使い。「空」随一の棒術使いであり、棍棒をキリモミ回転させて破壊力を増大させる技を持つが、水鏡からは「曲芸」と評され、抵抗空しく敗退する。南尾曰く「いつもクソ真面目」。 南尾(みなみお) 声 - 伊藤健太郎 空海、最澄と共に「空」のメンバーとして裏武闘殺陣に出場し、次鋒を務めた猫目が特徴的な男。「異常に柔軟な肉体」を持ち、それを利用したトリッキーな動きで相手を翻弄する(アニメでは「軟」という魔導具による能力であるという設定になっていた)。土門と引き分けた。SODOMでは仲間を率いてゾンビを撃退していたが、門都に殺されてしまった。門都からは、「一人だけ、少しだけ楽しい奴いた」と評価されている。その直後、仲間と共に一時的に紅麗の炎となって門都を倒し、その無念を晴らした。

※この「空」の解説は、「烈火の炎の登場人物」の解説の一部です。

「空」を含む「烈火の炎の登場人物」の記事については、「烈火の炎の登場人物」の概要を参照ください。

空

空

空 |

「空」の例文・使い方・用例・文例

空と同じ種類の言葉

品詞の分類

「空」に関係したコラム

-

三空(さんくう)とは、4本の並んだ陽線、あるいは、陰線が隣り合うローソク足の高値と安値と重ならないように窓を空けて続いた状態のことです。4本の並んだ陽線の場合を三空吹き上げ、三空上放れといいます。また...

-

株式分析の酒田五法は、江戸時代の相場師、本間宗久によって考案された投資術です。酒田五法には、「三山」、「三川」、「三空」、「三兵」、「三法」の5つの法則があります。▼三山三山は、チャートの高値圏に出現...

-

日本の株式上場企業は、東京証券取引所(東証)をはじめとする証券取引所の独自の基準により、業種別に分類されています。例えば、東京証券取引所(東証)の場合、業種分類は「業種別分類に関する取扱い要領」により...

- >> 「空」を含む用語の索引

- 空のページへのリンク

![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif) 〈そら(ぞら)〉「

〈そら(ぞら)〉「![[三]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02533.gif) 〈から〉「

〈から〉「