くまの‐がわ〔‐がは〕【熊野川】

熊野川

| 熊野川は、大峰山脈の雄峰である山上ヶ岳・稲村ヶ岳・大普賢岳の間に発して西流し、大塔村坂本で南流に転じ、途中、大台ヶ原を水源とする北山川と合流、南流して熊野灘に注ぐ一級河川です。熊野川の流域は、奈良・和歌山・三重の三県にまたがり、流域面積は2,360km2にも及び、吉野・熊野地方の社会、経済の基盤をなしています。 流域内は、年平均降水量が2,800㎜という多雨地帯で、なかでも北山川の源である大台ヶ原は、年間降水量が4,000㎜を越えます。また、平地は河口付近で僅かに広がるのみで、山地が97%を占めています。 |

|

| 熊野灘から熊野川河口を望む |

| 河川概要 |

|

○拡大図 |

| 2.地域の中の熊野川 |

| "和歌山、三重県の県境となっている熊野大橋(熊野川)上での「綱引き」を通して、両県ならびに地域住民のより一層の交流と親睦を促進し、かつ広く内外に情報発信することにより、県境を越えた同一生活文化圏としての地域活性化に寄与することを目的としたイベントです。熊野川をベースに川を挟んだ街の交流促進を図ります。" |

|

地域社会とのつながり 平成11年の「南紀熊野体験博」と「東紀州体験フェスタ」をきっかけに開催された「2県交流綱引き大会」は、熊野川に架かる旧熊野大橋と熊野川の河川敷を会場に「熊野大橋炎のバトル」と称して行われる地域交流のイベントです。

また、熊野川の河川敷では、小学生・中学生・一般の各部門に分かれ、1チーム8人編成の「トーナメント綱引き」が行われます。過去には、日本一大きい村(奈良県十津川村)VS 港のある日本一小さい村(三重県鵜殿村)の新宮川水系内にある村同士のエキジビジョンマッチも行われました。熊野川をベースに、地域・街の交流促進を目的とした綱引きが行われると同時に、フリーマーケットや物産展も開催されます。すべてのイベントが終わった後は、河川愛護の趣旨に則って、参加者全員で河川敷を清掃します。1本の綱を通して、多くの感動と県境を越えた人々のつながりを実感できるこの大会は、全国からも注目される熊野地域の恒例行事となっていましたが、昨年の大会をもって中止となりました。この大会を通じて芽生えた地域連携やつながりを大切に、熊野の自然をアピールしていきたいと思っています。 また、今年6月には、「紀伊山地の霊場と参詣道」(総延長約308㎞ 熊野川の澪筋含む)として、ユネスコの世界遺産に登録される予定で、今後、この地域のさらなる活性化を期待します。 |

| 3.熊野川の自然環境 |

| "熊野川の直轄区間(紀宝町尾友から河口まで)は、山間の谷底を蛇行するやや急な流れから、川幅が広く緩やかな流れへと変わる汽水域です。新宮市と鵜殿村に挟まれた河口付近は、入り江状の浅瀬、ヨシ等の湿性植物群落、石や砂の干潟があり、水鳥の集団分布地となっています。河口には砂州が発達しています。" |

| 新宮川水系では、これまでの記録から84種の魚種が確認されています。熊野川の魚類相は、赤木川合流部まで遡上していることが確認されているサクラマスやスズキを含み、カジカ、ヨシノボリ、ヌマチチブといったカジカ科やハゼ科を中心に、上流域まで遡上する回遊魚の占める割合が約26%と高いことが特徴的です。 熊野川の植物群落をみると、円礫の河原(自然裸地)に生えるカワラハハコ群落や、河岸の渓流岩場にみられる自然植生であるサツキ群落が存在するほか、河川に特有なカワラハンノキ群落、ヤナギ低木林などが成立しています。また、シチョウゲ、ドロニナガといった地域を代表する渓流岩場の植物も豊富に確認されており、特に、御船島には、渓流岩場の植物が多く分布しています。 鳥類については、河口付近の静水域で、冬季にカモ類、カモメ類、カワウなどが、それぞれ数百個体の集団で渡来します。これらの餌となるプランクトン・植物・魚類などの餌資源が十分に存在し、天敵などから身を隠すための水際の植生が豊かなためと考えられます。また、ヤマセミ、カワセミ、カワガラスなど、主に中流~上流域でみられる種や植皮の乏しい礫の河原を繁殖地として利用するイカルチドリも確認されています。 両生類・爬虫類・哺乳類に関しては、上流域の猿谷ダム周辺でサンショウウオの仲間やヒキガエル、カジカガエルといった山地渓流性の両生類やカワネズミが確認されています。 昆虫類については、植皮の少ない円礫の河原のみに生息するカワラバッタがみられます。また、下流域では草地性、低木性種の昆虫、熊野川河口域の砂礫干潟や泥湿地ではハンミョウの一種など特徴的な種が生息しています。最後に、ここにあげた生物は、河川の自然と強く結びついており、河川改修工事等により失われることが多いですが、熊野川において、これら多数の生物を確認できることは、熊野川の自然性が高いことを示しており、良好な環境が維持されているものと考えられます。今後も、維持していきたい環境です。 |

| 4.熊野川の主な災害 |

| "年間降雨量4,000㎜超す日本有数の多雨地帯を流れる熊野川は、度々、流域に大水害をもたらしてきました。特に明治22年8月の水害は甚大で、十津川村では多くの村民が家や耕地を失い、中には、北海道に新十津川村を開拓し、移住した人々もいます。" |

| 年間降雨量4,000㎜を超す日本有数の多雨地帯を貫流する熊野川は、今日まで、流域にたびたび大水害をもたらしてきました。特に、明治22年8月の水害は甚大で、十津川郷(現在の十津川村)では、1,080箇所もの山岳崩壊が起こり、土砂でせき止められた湖が37箇所もできました。十津川郷は当時、6ヶ村、2,400戸、13,000人の村でしたが、北十津川村と西十津川村で特に被害が多く発生しました。北十津川村の高津では、幅870mほどが山頂から崩れ、十津川をふさぎ、高津でせき止められた水は、高さ数十mの激流となって4~5㎞ほど上流まで逆流し、死傷者が続出しました。十津川郷のあちこちでできた土砂でせき止められた湖のほとんどは、その日のうち(真夜中)に決壊し、新湖の下流では、いったん洪水が収まっていたところに、湖の崩壊で一気に洪水が襲ってくるという現象が同時多発的に起きました。 河口の新宮では、8月19日の晩から増水しはじめ、熊野速玉大社付近まで氾濫し、その後、いったん減水しましたが、8月20日午前1時頃から急速に増水し、未明から昼にかけて新宮町内(当時)一円が濁流にのまれました。十津川郷での新湖の出現と崩壊の影響が時間差を伴って新宮を襲いました。 この水害で、十津川郷の600戸、約2,500人が、住み慣れた村を離れて北海道に移住し、新十津川村ができました。 |

(注:この情報は2008年2月現在のものです)

熊野川(川の古道)(くまのがわ(かわのこどう))

|

||||||||||||||

熊野参詣道

中辺路

大辺路

小辺路

伊勢路

熊野川

七里御浜

花の窟

熊野川

熊野川

熊野川

熊野川

熊野川

熊野川

熊野川

熊野川

熊野川

熊野川

熊野川

熊野川

熊野川

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/01/14 04:25 UTC 版)

| 熊野川 | |

|---|---|

中流 | |

| 水系 | 一級水系 新宮川(熊野川) |

| 種別 | 一級河川 |

| 延長 | 183 km |

| 平均流量 |

119.2 m3/s (相賀観測所 2002年) |

| 流域面積 | 2,360 km2 |

| 水源 | 山上ヶ岳 |

| 水源の標高 | 1,719 m |

| 河口・合流先 | 熊野灘(和歌山県・三重県) |

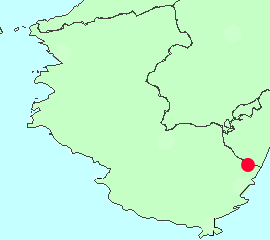

| 流域 | |

|

| |

熊野川(くまのがわ)は、奈良県、和歌山県および三重県を流れる新宮川水系の本流で一級河川。下流の熊野本宮大社と熊野速玉大社間の流域は、「紀伊山地の霊場と参詣道」の一部として世界遺産に登録されている。

なお、1970年に一級河川の指定を受けた当初は新宮川(しんぐうがわ)であったが、地元では熊野川の呼称が定着しており、変更の要望が多かったため1998年4月9日に法定名称が熊野川と変更された。水系名は新宮川水系のままである。

名前

熊野川の名前は下流域の「熊野」という地名から来た。江戸時代の『熊野参詣記』によると「岩田川、畿田川、音無川の三流落合を巴ケ淵と云う、夫より下を熊野川という九里八丁也」とし、本宮より下流を「熊野川」と言うことが分かる[1]。

天川村、五條市内では天ノ川(てんのかわ)と呼ばれ、「高天原」に由来すると言われる[2]。

十津川村内では十津川(とつかわ)と呼ばれ、都や津(港)から遠い川、つまり「遠つ川」という意味である[3][4]。

河口付近の新宮川は和歌山県側の熊野速玉大社のある「新宮」という地名に由来する。一方、三重県側の旧鵜殿村付近では明治初期から昭和前期頃まで音無川と呼ばれる[1]。

地理

奈良県吉野郡天川村の大峰山脈山上ヶ岳に源を発し、十津川渓谷(十津川村)を南流する[5]。その後、和歌山県新宮市と三重県熊野市の境界で大台ケ原を源流とする北山川を併せた後、熊野灘に注ぐ[5]。

和歌山県新宮市熊野川町宮井の合流点より上を「十津川水系」と「北山川水系」に分けることもある[6]。

流域内には吉野熊野国立公園や高野龍神国定公園を含み、国の特別名勝や天然記念物となっている瀞峡(北山川の瀞八丁)などの渓谷景観もある[5]。

河川施設

前述の通り急峻なため、ダムが多い。

参考画像

-

河口付近(左手三重県・右手和歌山県)

-

北山川との合流地点

流域の自治体

歴史

流域は木材の生産が盛んであり、かつてはその木を筏に組んで流していた(木材流送)。1950年10月には53000石 (単位)が流送されている[7]。

国の史跡「熊野参詣道」の一つとして指定されている。川が史跡に指定されるのは珍しい。

2004年7月7日、「紀伊山地の霊場と参詣道」の「熊野参詣道中辺路」の一部として、熊野本宮大社と熊野速玉大社間の流域がユネスコの世界遺産に登録された。現在、世界遺産で唯一の「水上の参詣道」である。

治水

河口が砂州により以前より狭くなっており、完全に塞がってしまったこともあった。その後、三重県側の一部が開いたが、再び塞がった場合 新宮市内の市田川に水が逆流する恐れがある。国土交通省紀南河川事務局は、自然現象なので様子を見守っていきたいとしているが、周辺の漁協などからは魚の遡上に悪影響を及ぼすので開削して欲しいとの要望がある。

川下り

- 熊野川舟下り - 道の駅瀞峡街道 熊野川近くの河原から熊野速玉大社近くの河原までの約16kmを川舟で下る川下り[8][9]。

脚注

- ^ a b “県史Q&A - 62 熊野川の呼び名”. 三重県. 2019年9月7日閲覧。

- ^ “Blue Signal 2017 vol.170 1月号”. JR西日本. 2019年9月7日閲覧。

- ^ “十津川の「歴史」 | 村について | 十津川村”. www.vill.totsukawa.lg.jp. 2019年9月7日閲覧。

- ^ “十津川村と十津川警部”. 日本実業出版社. 2019年9月7日閲覧。

- ^ a b c “新宮川水系(熊野川)河川整備計画”. 近畿地方整備局. 2024年10月5日閲覧。

- ^ “3.熊野川の治水対策について”. 全国市議会議長会. 2024年10月5日閲覧。

- ^ 「すごい木材景気 ひところの五倍出す」『日本経済新聞』昭和25年11月17日3面

- ^ “熊野川舟下り/(一社)熊野川町ふれあい公社”. 公益社団法人 和歌山県観光連盟. 2024年10月5日閲覧。

- ^ “熊野川の川舟下り再開 航路悪化で3カ月ぶり”. 紀伊民報 (2019年10月7日). 2024年10月5日閲覧。

関連項目

- 吉野熊野国立公園

- 御船島 - 河口より約2km上流に位置する無人の島。

- 十津川大水害

- 熊野 (重巡洋艦) - 帝国海軍の最上型重巡洋艦の4番艦。1937年就役。

- くまの (護衛艦・初代) - 海上自衛隊のちくご型護衛艦の10番艦。1975年就役。

- くまの (護衛艦・2代) - 海上自衛隊のもがみ型護衛艦の2番艦。2022年就役予定。

外部リンク

- 熊野川 - 国土交通省水管理・国土保全局

- 新宮川水系 - 国土交通省近畿地方整備局

- 歴史の情報蔵 熊野川の呼び名 - 三重県(三重県史編さん班による解説)

熊野川と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 熊野川のページへのリンク