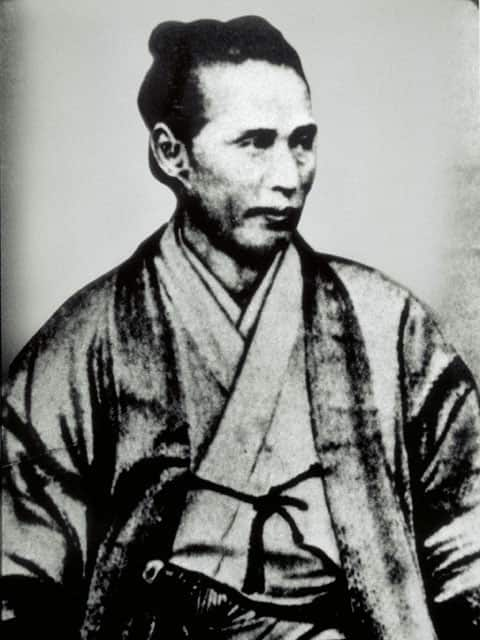

かつ‐かいしゅう〔‐カイシウ〕【勝海舟】

勝海舟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/21 02:17 UTC 版)

|

かつ かいしゅう / かつ やすよし |

|

|---|---|

|

|

| 時代 | 江戸時代末期(幕末)- 明治時代初期 |

| 生誕 | 文政6年1月30日(1823年3月12日) |

| 死没 | 明治32年(1899年)1月19日(75歳没) |

| 改名 | 麟太郎(りんたろう)(幼名)→ 義邦 (よしくに)→ 安芳(やすよし) |

| 別名 | 号:海舟、通称:麟太郎 |

| 戒名 | 大観院殿海舟日安大居士 |

| 墓所 | 洗足池公園 |

| 官位 | 参議、海軍卿、枢密顧問官、贈正二位、勲一等、伯爵、従五位下安房守 |

| 幕府 | 江戸幕府 幕臣 |

| 氏族 | 物部氏 |

| 父母 | 父:勝小吉、母:信(勝元良の娘) |

| 兄弟 | 勝順子(後に瑞枝と改名、佐久間象山の妻) |

| 妻 | 正妻:民子 妾:梶玖磨(お久)別名:小谷野クマ 妾:増田糸 妾:小西かね 妾:香川とよ 妾:森田米子 |

| 子 | 内田夢、疋田孝子、小鹿、四郎、梶梅太郎、目賀田逸子、八重、岡田七郎、妙子 |

勝 海舟(かつ かいしゅう、文政6年1月30日〈1823年3月12日〉- 明治32年〈1899年〉1月19日)は、日本の武士(幕臣)、政治家[1]。位階は正二位、勲等は勲一等、爵位は伯爵。江戸幕府陸軍最後の陸軍総裁、明治政府の初代海軍卿を務めた。

山岡鉄舟、高橋泥舟とともに幕末の三舟と呼ばれる[2]。江戸本所(現在の東京都墨田区)出身。幼名および通称は麟太郎(りんたろう)。諱は義邦(よしくに)。明治維新後は安芳(やすよし)と改名。これは幕末に武家官位である「安房守(あわのかみ)」を名乗ったことから勝 安房(かつ あわ)として知られていたため、明治維新後は「安房」を避けて同音(あん−ほう)の「安芳」に代えたもの。海舟は号で、佐久間象山直筆の書「海舟書屋」からとったものだが、「海舟」という号は本来誰のものであったかは分からないという。氏族としては物部氏を称し、氏姓+諱の組み合わせで物部義邦[3]、物部安芳[4]という署名や蔵書印も残している。

安政の改革で才能を見出され、長崎海軍伝習所に入所。万延元年(1860年)には咸臨丸で渡米し、帰国後に軍艦奉行並となり神戸海軍操練所を開設。戊辰戦争時には幕府軍の軍事総裁となり、徹底抗戦を主張する小栗忠順に対し、早期停戦と江戸城無血開城を主張して実現。維新後は参議、海軍卿、枢密顧問官を歴任し、伯爵に叙せられた。

李鴻章を始めとする清の政治家を高く評価し、明治6年(1873年)には不和だった福沢諭吉(福澤諭吉)らの明六社へ参加し、興亜会(亜細亜協会)を支援。また足尾銅山鉱毒事件の田中正造とも交友があり、哲学館(現:東洋大学)や専修学校(現:専修大学)の繁栄にも尽力し、専修学校に「律は甲乙の科を増し、以て澆俗を正す。礼は升降の制を崇め、以て頽風を極(と)む」という有名な言葉を贈って激励・鼓舞した。

生涯

生い立ち

文政6年(1823年)、江戸本所亀沢町[注釈 1]の生まれ。父・小吉の実家である男谷家で誕生した[注釈 2]。

曽祖父・銀一は、越後国三島郡長鳥村[注釈 3]の貧農の家に生まれた盲人であったが、江戸へ出て高利貸し(盲人に許されていた)で成功し巨万の富を得て、朝廷より盲官の最高位検校を買官して「米山検校」を名乗った。祖父はその九男男谷平蔵。銀一は平蔵に御家人・男谷(おだに)家の株を買い与えた[注釈 4]。父の小吉は男谷平蔵の三男であったため、男谷家から旗本小普請組(41石)の勝家に婿養子に出された。母は勝元良(甚三郎)の娘信。

勝家は天正3年(1575年)以来の御家人であり、系譜上は海舟の高祖父に当たる命雅(のぶまさ)が宝暦2年(1752年)に累進して旗本の列に加わったもので、古参の幕臣であった。

幼少時の文政12年(1829年)、男谷の親類・阿茶の局の紹介で江戸幕府第11代将軍・徳川家斉の孫・初之丞(家斉の嫡男で後の12代将軍徳川家慶の五男、後の一橋慶昌)の遊び相手として江戸城へ召されている。一橋家の家臣として出世する可能性もあったが、慶昌が天保9年(1838年)に早世したためその望みは消えることとなる。同年、父の隠居で家督を相続[6]。

生家の男谷家で7歳まで過ごした後は、赤坂へ転居するまでを本所入江町(現在の墨田区緑4-24)で暮らした。

野良犬に襲われ瀕死の重傷

実父の勝小吉が書いた『夢酔独言』に、「岡野へ引っ越して2ヶ月程、段々脚気も良くなって来た。9歳になった息子が御殿から下って来たので、本の稽古に3つ目向こうの多羅尾七郎三郎と云う用人の処へ通わせていたが、ある日その途中の道で、病犬に出会って金玉を噛まれた。」との記述がある。これは、当時9歳(1831年)の海舟が野良犬に襲われた事件である。

本の稽古(現在の学習塾に相当)の帰り道に海舟が野良犬に襲われ、野良犬が袴の中へ潜り込み[7]、陰嚢を噛み切られて睾丸が露出する程の裂傷を負った。花町の仕事師八五郎と云う者が海舟を救助して、自宅に上げ医者を呼ぶなどの世話を行う。自宅で寝て居た小吉の元に知らせを入れ、小吉が八五郎の家へ向かった。

既に成田と云う外科医が呼ばれて居て、小吉が「命は助かるか?」との問いに「難しい。」との回答。海舟を自宅へ連れて帰り、地主が呼んだ篠田と云う外科医に傷を縫合させた。その医者の手が震えていたため海舟は泣きわめいたが、小吉は枕元に刀を突き立てて「ここで死んだら犬死に」と言い聞かせて黙らせた[7]。その外科医に様子を聞くと「今晩持つかどうか保証出来ない」との診断で、生死を彷徨う重症で小吉は、金比羅へ願掛けの裸参りを行ない、毎晩水垢離をして祈った[7]。始終小吉が海舟を抱いて眠り、他の者には手を付けさせなかった。幸い快方に向かい陰嚢の傷も癒え、野良犬に襲われてから70日目には、日常生活が出来る程に回復した[7]。

この事件がきっかけで犬が苦手になり、大小を問わず犬を晩年まで苦手にしていた。

修行時代

10代のころから島田虎之助に入門して剣術と禅を学び、直心影流剣術の免許皆伝となる。16歳で家督を継ぎ、弘化2年(1845年)から永井青崖に蘭学を学んで赤坂田町に私塾「氷解塾」を開く。

剣術は、実父・小吉の実家で従兄の男谷信友の道場、後に信友の高弟である島田虎之助の道場[注釈 5]で習い、直心影流の免許皆伝となる。師匠の虎之助の勧めにより禅も学んだ。兵学は窪田清音の門下生である若山勿堂から山鹿流を習得している[8]。蘭学は、江戸の蘭学者・箕作阮甫に弟子入りを願い出たが断られたので、赤坂溜池の福岡藩屋敷内に住む永井青崖に弟子入りして蘭学を学んだ。弘化3年(1846年)には住居も本所から赤坂田町に移り、更に後の安政6年(1859年)7月に氷川神社の近くに移り住むことになる。

この蘭学修行中に辞書『ドゥーフ・ハルマ』を1年かけて2部筆写した有名な話がある。1部は自分のために、1部は売って金を作るためであった。蘭学者・佐久間象山の知遇も得て[注釈 6]、象山の勧めもあり西洋兵学を修め、田町に私塾(蘭学と兵法学)を開いた。開塾は嘉永3年(1850年)とされているが、それがいつなのかはっきりしない。後に日本統計学の祖となる杉亨二が塾頭となるが、こちらも年代が特定出来ず、安政元年(1854年)に入塾した佐藤政養と同じころと推定されている[注釈 7][10]。

長崎海軍伝習所

嘉永6年(1853年)、マシュー・ペリー率いるアメリカ海軍艦隊が日本に開国を要求すると(黒船来航)、幕府老中首座の阿部正弘は幕府の決断のみで鎖国を破ることに慎重な姿勢を取り、海防に関する意見書を幕臣はもとより諸大名から町人に至るまで広く募集した。海舟も同年7月に海防意見書を提出して西洋式兵学校の設立と正確な官板翻訳書刊行の必要を説き、阿部の目にとまった。目付兼海防掛だった大久保忠寛(一翁)の知遇を得たことから安政2年(1855年)1月18日、異国応接掛附蘭書翻訳御用に任じられて念願の役入りを果たし、海舟は自ら人生の運を掴むことができた。

同月から洋学所創設の下準備、1月23日から4月3日にかけて勘定奉行石河政平と一翁が命じられた大阪湾検分調査の参加を経て7月29日に長崎海軍伝習所に入門しペルス・ライケンに師事した。伝習所ではオランダ語が堪能であったため教監も兼ね、伝習生とオランダ人教官の連絡役も務めた。この時の伝習生には矢田堀鴻(景蔵)、永持亨次郎らがいる。しかし、海軍に関する知識はほとんど無かったため、本心では分野違いの長崎赴任を嫌がっていたが(8月20日の象山宛の手紙より)、幕府の期待に応えない訳にも行かず、10月20日に船で長崎へ来航、以後3年半に渡り勉強に取り組むことになる。長崎に赴任してから数週間で聴き取りもできるようになったと本人が語っているためか、引継ぎの役割から第一期から三期まで足掛け5年間を長崎で過ごす[11]。

海舟の学問成果については賛否両論で、藤井哲博は海舟の成績は悪く安政4年(1857年)3月に一期生が江戸へ戻ったのに海舟が長崎に残った点を挙げて落第したと書いたが、松浦玲は藤井の記述に反論、安政3年(1856年)6月に海舟が伝習所の成果に見切りをつけて江戸へ帰府の伺いを提出し、翌4年1月に江戸に軍艦教授所(後の軍艦操練所)を創設することを幕府が考案、帰府が決まった所、一転して残留に変更したことを詳細に記し、落第留年ではないと主張している[注釈 8]。しかし、海舟が頻繁に船酔いに苦しんでいたことと、思うように勉強がはかどらなかった(特に数学が苦手)ことは事実であり、海舟が船乗りに非常に不向きな体質から帰府の話が浮上する理由があった[12]。いずれにせよ、海舟は安政4年の時点ではまだ江戸へ戻れず、更に2年を長崎で過ごすことになる。

この時期に当時の薩摩藩主・島津斉彬の知遇も得ており、安政5年(1858年)3月と5月に海舟は薩摩を訪れて斉彬と出会う。2人は初対面ではなく藩主になる前の斉彬が江戸で海舟と交流していたが、後の海舟の行動に強い影響を与えることとなる[13]。

同年から始まった安政の大獄で推薦者の一翁が左遷されたが、長崎にいる海舟に影響は無く、大獄を主導した大老井伊直弼の政治手法や大獄の一因である南紀派と一橋派の政争を批判する余裕を見せている。8月に外国奉行永井尚志と水野忠徳が遣米使節を建言すると、10月と11月にそれぞれ永井と水野に宛ててアメリカ(米国)行きを希望して2人から了解の返事を取り付け、安政6年1月5日に朝陽丸に乗って1月15日に帰府、幕府から軍艦操練所教授方頭取に命じられ、新たに造られた軍艦操練所で海軍技術を教えることになる[14]。

渡米

万延元年(1860年)、幕府は日米修好通商条約の批准書交換のため、遣米使節をアメリカ合衆国へ派遣する。このアメリカ渡航の計画を起こしたのは岩瀬忠震ら一橋派の幕臣であった。しかし彼らは安政の大獄で引退を余儀なくされたため、正使・新見正興、副使・村垣範正、目付・小栗忠順らが選ばれ、アメリカ海軍のポーハタン号で太平洋を横断して渡米した。この時、護衛と言う名目で軍艦を出すことにし、咸臨丸がアメリカ・サンフランシスコに派遣された。品川からの出発は1月13日でアメリカ到着は2月26日(新暦で3月17日)、閏3月19日(5月8日)にサンフランシスコを旅立ち、品川への帰着は5月6日、旅程は37日で全日数は140日であった[15][注釈 9]。

咸臨丸には軍艦奉行・木村喜毅(艦の中で最上位)、教授方頭取として海舟、教授方として佐々倉桐太郎、鈴藤勇次郎、小野友五郎などが乗船し、アメリカ海軍から測量船フェニモア・クーパー号艦長だったジョン・ブルック大尉も同乗した。通訳のジョン万次郎、木村の従者として福沢諭吉も乗り込んだ。咸臨丸の航海を諭吉は「日本人の手で成し遂げた壮挙」と自讃しているが、実際には日本人乗組員は船酔いのためにほとんど役に立たず、ブルックらがいなければ渡米できなかったという説がある[注釈 10]。

古来、海舟は咸臨丸艦長として渡米したと言われている(ブルックも同乗時からそう呼んでいる)が、それに反発する諭吉の『福翁自伝』には木村が「艦長」、海舟は「指揮官」と書かれている。しかし、実際にそのような役職はなく、上記のように木村は「軍艦奉行」、海舟は「軍艦操練所教授方頭取」という立場であった。アメリカから日本へ帰国する際は、海舟ら日本人の手だけで帰国することができた[注釈 11]。

アメリカ滞在中は政治・経済・文化など何もかも日本と違う文明に衝撃を受けたが、他の乗組員といざこざを起こしたとされている。サンフランシスコ入港時に木村が実家の家紋を咸臨丸の旗に掲げようとしたのに対し、海舟は徳川将軍家の葵の御旗を掲げるべきと主張、議論の末に木村案が通った話。咸臨丸から祝砲を打ち上げようと佐々倉が言うと海舟が拒否したが、佐々倉が見事成功したため面目が潰れたという逸話。パナマ行きを巡り帰国したがった木村と対立したという問題などが挙げられる。最初の問題は事実だが、2つ目の話は諭吉の記憶違いで事実ではなく、3つ目も確かな裏付けが取れないため虚構とされる。松浦はこれらの逸話を検討した上で海舟と木村の対立は事実だとして、自分達は一国を代表してアメリカへ来たという意識があった海舟と、そういう意識が無かった木村との間が上手くいかなかったことが原因と書いている[17]。また、明治も半ばを過ぎてから、諭吉が『瘠我慢の説』で新政府に仕えた勝を攻撃したことで知られる諭吉と勝の確執も、咸臨丸航海から始まっている。

帰国後の6月24日に蕃書調所頭取助に異動、旗本としての格式は天守番頭加人となった。翌年の文久元年(1861年)9月5日に講武所砲術師範となり天守番之頭格に格上げされたが、海軍から切り離されたためこれを左遷または海軍からの追放と受け取り、直弼暗殺後に政権を担当した安藤信正・久世広周の元では海軍強化の提案もロシア軍艦対馬占領事件に関する建策も採用されず不満の日々を送った。また、蕃書調所での勤務態度は不真面目でさぼってばかりで、頭取古賀謹一郎に任せきりだったとされる[18]。

海軍興隆へ奔走

文久2年(1862年)、安藤らが失脚した後に松平春嶽・一橋慶喜ら一橋派が島津久光(斉彬の異母弟)の台頭で復帰、文久の改革でそれぞれ政事総裁職・将軍後見職に就任した。それに伴い海舟も7月5日に軍艦操練所頭取として海軍に復帰し、閏8月17日に軍艦奉行並に就任。これに先立ち一翁も7月4日に御側御用取次として復帰。海舟は一翁および春嶽と、その顧問横井小楠を提携相手として手を組み、彼らが主張する公議政体論(諸侯の政治参加を呼びかけ、幕府と共同で政治を行う主張)の支持者となりその実現に向けて動き出すことになる。

早速軍艦奉行並就任から3日後の閏8月20日に幕府海軍の強化策を話し合う会議が開かれ、意見を披露した。海舟が不在の間海軍は木村が安房館山藩主稲葉正巳の下で改革案を練り上げ、この会議で軍艦総数を370隻以上、乗組員総数6万人を集め全国6ヶ所に軍艦を配置する一大構想を掲げる。しかし海舟は500年かかっても無理だと反対して地方からの人材登用・育成論を語り、木村の案を事実上廃棄へ追い込んだ[注釈 12]。反対の根拠は、諸侯に金だけ出させ、幕府だけ軍事力強化に走る構想が公議政体論と合わず、諸侯と幕府が協力するだけでなく海軍も互いに手を取り合い強化すべきとする小楠の意見を参考にして人材登用論を発表したのだった。

一方、14代将軍徳川家茂の上洛が取り沙汰されると、6月に費用節約の観点から海路上洛を書いた建白書を一翁を通して提出したが却下された。代わりに手付金5000ドルでイギリス船ジンキーを試乗して気に入り、15万ドルで購入したジンキーを順動丸と改名して上洛用に運用することができたが、11月5日に一翁が左遷され23日に罷免(朝廷からの攘夷催促に反対し政権返上を口にしたのが慶喜に嫌われたためとされる)。小楠も12月19日に刺客に襲われた事件で京都へ行けなくなり、同志を2人失う痛手を被った海舟は幕府首脳を順動丸で大坂へ移送する役目を負う。そして12月17日に老中格小笠原長行を乗せて品川を出発、24日に大坂へ到着して滞在し、長行に兵庫で海軍操練所建造を提案しつつ海岸線調査を行い、年を越した文久3年(1863年)1月13日に兵庫を出航、16日に品川へ戻った。この間に坂本龍馬の名前が海舟の12月29日付の日記に出るが、両者のそれ以前の交流は不明である[20]。

2月、将軍の海路上洛が陸路上洛に変更され落胆するも、同月13日に江戸を出発した家茂の後を追う形で24日に順動丸で海路上洛、2日後の26日に大坂で投錨して先回りした(家茂一行は3月4日に上洛)。そこで砲台設置を命じられていたため検分に務め、4月23日に京都から大坂へ下った家茂を出迎え、順動丸に乗せて神戸まで航行した。神戸は碇が砂に噛みやすく水深も比較的深く大型の船も入れる天然の良港なので、神戸港を「日本の中枢港湾(欧米との貿易拠点)にすべし」との提案を大阪湾巡回を案内しつつ家茂にしている[注釈 13]。

家茂にこの提案を受け入れさせる一方、海舟は同行していた公家の姉小路公知も抱き込み、27日の幕府の命令で神戸海軍操練所設立許可が下り、年3000両の援助金も約束、操練所とは別に海舟の私塾も作ってよいと達しも出た。操練所はすぐには作れないため私塾の方が先に始動、薩摩や土佐藩の荒くれ者や脱藩者が塾生となり出入りしたが、海舟は官僚らしくない闊達さで彼らを受け容れた[注釈 14]。後に神戸は東洋最大の港湾へと発展していくが、それを見越していた海舟は付近の住民に土地の買占めを勧めたりもしている。海舟自身も土地を買っていたが、後に幕府に取り上げられてしまっている。

5月9日には朝廷からの命令を通した幕府から製鉄所の設立も命じられ(姉小路公知が朝廷説得に動いたとされる)、海軍強化に大きく前進していった。しかし政局も動乱が相次ぎ、まず3月から上洛していた家茂が朝廷に攘夷実行を迫られ、これに反対して政権返上を主張した春嶽が3月21日に無断で京都を離れてしまった。続いて姉小路が5月20日に何者かに暗殺され(朔平門外の変)、海舟は提携相手を2人も失い、度々幕閣に攘夷を主張しても受け入れられず、戦争のきっかけに考えていた生麦事件も幕府が賠償金をイギリスに支払い事態収拾されたため、政治的に不利になっていった[注釈 15][22]。

政治構想の頓挫と罷免

先に上げたように、海舟は公議政体論の軍事的応用として諸侯との協力を前提にした「一大共有の海局」を掲げ、幕府の海軍ではない「日本の海軍」建設を目指すが、保守派から睨まれていた上、頼りにしていた春嶽も3月21日に政局を放り出して離脱、海舟は孤立していった。6月に兵を率いて海路で江戸から大坂へ到着した小笠原長行が率兵上洛を企て、これが一因で6月13日に朝廷から江戸帰還を許された家茂を海舟は順動丸に乗せて海路江戸へ戻ったが(長行は率兵の責任を取らされ罷免)、家茂は朝廷から攘夷を約束されたため、攘夷が不可能であると知っている海舟にとってはやりづらい状況となっていた。また、春嶽が治めていた越前福井藩では政変が起こり、率兵上洛および諸侯を集めた列藩会議召集を主張する小楠と対立した一派が7月23日に上洛派を追放し、8月11日に小楠も福井を去り、公議政体論実現は難航した。1週間後に起こった八月十八日の政変を報告された海舟は日記に失望感を書いている。

それでも海舟は9月に老中酒井忠績と同行して順動丸で再び上洛し、政局に嫌気が差していた春嶽に上洛を促し、彼を説得して家茂上洛の下準備を整え10月28日に大坂を出発して11月3日に江戸へ到着、12月28日から翌4年(元治元年、1864年)1月8日にかけて家茂と共に上洛し、1月10日に海軍増強策を上奏するなどしている[23]。

2月から4月まで幕府の命令で長崎に滞在、オランダ総領事ポルスブルックと交渉して前年の長州藩による外国船砲撃への諸国の報復を抑えるため説得に動いた。しかし、上奏は採用されず長州藩への制裁も下関戦争として発生した上、海舟が公議政体論の具体化として期待していた参預会議も一橋慶喜の策動で3月9日に解体され、海舟は5月14日に軍艦奉行に昇格、神戸海軍操練所も設置されたが政治構想をことごとく潰され、幕府に対して不満を抱いていた。7月11日に象山が暗殺、19日に禁門の変が発生、続く第一次長州征討で幕府は勢いづき公議政体論の見通しは無くなり、海舟の立場も危うくなった。

そして11月10日に軍艦奉行を罷免され、約2年の蟄居生活を送る。罷免の理由について、海舟は幕府の姑息ぶりを非難する一方で老中の1人阿部正外は褒めていて、その話を聞いた福井藩と薩摩藩が阿部と打ち合わせ、海舟の持論だった諸侯と幕府の提携を勧めた所、拒絶した阿部が幕府に報告、権力強化を進めていた幕府に危険視されたこと、神戸塾で脱藩浪人を抱えていたことなどが理由とされている。神戸塾と海軍操練所も翌慶応元年(1865年)に閉鎖され、海舟はこうした蟄居生活の際に多くの書物を読んだという[注釈 16]。

海舟が西郷隆盛と初めて会ったのはこの時期、元治元年9月11日の大坂・専称寺においてである[24]。神戸港開港延期を西郷はしきりに心配し、それに対する策を勝が語ったという。西郷は海舟を賞賛する書状を大久保利通宛に送っている[25]。慶応元年には淀川の警備の為に右岸に高浜台場、左岸に楠葉台場を奉行として完成させている。

長州征討と宮島談判

慶応2年(1866年)5月28日、長州藩と幕府の緊張関係が頂点に達する直前に軍艦奉行に復帰して大坂へ向かい、老中板倉勝静の命令で出兵を拒否した薩摩藩と会津藩の対立解消、および薩摩藩を出兵させる約束を取り付けることにした。この任務は成功したと後年海舟は語っているが、実際は薩摩藩は拒否したままであり、会津藩と薩摩藩の対立も続いたままだったため完全に失敗していた。

板倉との間が気まずくなった海舟は帰府を考えたが大坂に留まり、7月20日に家茂が死去した後に宗家を継承した徳川慶喜(12月に将軍職も継承)から8月に京都へ召集され、そこで第二次長州征討の停戦交渉を任される。海舟は単身宮島大願寺での談判に臨み、9月2日に長州藩の広沢真臣・井上馨らと交渉したが、幕府軍の敗色が濃厚だったためここでも交渉は難航、辛うじて征長軍撤退の際は追撃しないという約束を交わしただけに終わった。再交渉の余地を残すことを相手側に仄めかしたが、慶喜が停戦の勅命引き出しに成功したことでそれも無駄になり、憤慨した海舟は御役御免を願い出て江戸に帰ってしまう。[要出典]辞職は却下され軍艦奉行職はそのままだったが、以後は事務仕事に勤め大政奉還まで目立った働きはなかった[26]。

駿府城会談と江戸城無血開城

慶応4年(明治元年、1868年)、戊辰戦争の開始および鳥羽・伏見の戦いで幕府軍が敗北し官軍の東征が始まると、幕府の要職を罷免された海舟は、身分を越えた友人にまでなった最後の老中板倉勝静によって、江戸幕府最後の陸軍総裁にまで起用されていく。幕府側についたフランスの思惑も手伝って徹底抗戦を主張する小栗忠順を慶喜が1月14日に罷免、海舟は17日に海軍奉行並、続いて23日に徳川家の家職である陸軍総裁に昇進、2月25日に陸軍取扱という職に異動され、恭順姿勢を取る慶喜の意向に沿いフランスとの関係を清算した後、会計総裁となった一翁らと朝廷の交渉に向かうことになった[注釈 17]。官軍が駿府城にまで迫ると、早期停戦と江戸城の無血開城を主張、ここに歴史的な和平交渉が始まる。

まず3月9日、高橋泥舟の推薦により徳川慶喜から使者として命じられた山岡鉄舟が駿府へ交渉へ行く前に基本方針を擦り合わせした。勝と山岡はこの時初対面であった。海舟は鉄舟が自分の命を狙っていると言われていたが、面会して鉄舟の人物を認めた。打つ手がなかった海舟はこのような状況を伝え、征討大総督府参謀の西郷隆盛宛の書を授ける。よく山岡は勝海舟が派遣した使者と説明されているが、徳川慶喜が直々に命じた使者が正しい[28]。

この会談に赴くに当たっては江戸市中の撹乱作戦を指揮し奉行所に逮捕されて処刑寸前だったところを勝自身が庇護・匿っていた薩摩武士・益満休之助を説得して案内役にしている[注釈 18]。予定されていた江戸城総攻撃の3月15日の直前の13日と14日には海舟が西郷と会談、江戸城開城の手筈と徳川宗家の今後などについての交渉を行う。結果、江戸城下での市街戦という事態は回避され、江戸の住民150万人の生命と家屋・財産の一切が戦火から救われた[29]。

海舟は交渉に当たり、幕府側についたフランスに対抗するべく新政府側を援助していたイギリスを利用し、英国公使のパークスを抱き込んで新政府側に圧力をかけさせたとする説がある。しかし、松浦はパークスの圧力についてはパークスが14日に長州藩士木梨精一郎と会見していたことを指摘して海舟と西郷の会見に間に合わないと否定している[30]。また水野靖夫は横浜開港資料館に保管されていた英国公文書を照合した結果、『サトウ回想録』を丹念に読めば、サトウが最初に江戸に派遣された時には勝に会っていないことが分かり、勝は、西郷・勝会談以前にアーネスト・サトウに会ってはおらず、したがって西郷との会談において、サトウを介してイギリス公使パークスから西郷に、慶喜の助命、江戸総攻撃中止の圧力をかけてもらうという工作はできなかった。すなわち勝は、西郷との会談において「パークスの圧力」を利用することはできなかったと論じている[31][32]。

さらに交渉が完全に決裂したときは江戸の民衆を千葉に避難させたうえで新政府軍を誘い込んで火を放ち、武器・兵糧を焼き払ったところにゲリラ的掃討戦を仕掛けて江戸の町もろとも敵軍を殲滅させる焦土作戦の準備をして西郷に決断を迫ったとされている。この作戦はナポレオンのモスクワ侵攻を阻んだ1812年ロシア戦役における戦術を参考にしたとされている[注釈 19]。この作戦を実施するに当たって、江戸火消し衆「を組」の長であった新門辰五郎に大量の火薬とともに市街地への放火を依頼し、江戸市民の避難には江戸および周辺地域の船をその大小にかかわらず調達、避難民のための食料を確保するなど準備を行っている。幕府の軍艦は新政府軍の兵糧と退路を絶つ為、東京湾内に配置して東海道への艦砲射撃の準備をさせ、慶喜の身柄は横浜沖に停泊していたイギリス艦隊によって亡命させる手筈になっていた。(以上の戦略については否定的な意見もあり、焦土作戦も時間的に余裕がなかったとして否定している説もある[33]。)

この会談の後、交渉はいったん保留され改めて東征大総督府と海舟らの話し合いが行われたが、江戸から上洛した西郷から条件を受け取った京都は大総督府と西郷が旧幕府に妥協し過ぎと受け取り、閏4月11日に徳川家処分の決定案を持って三条実美が江戸へ下向、24日に到着して29日に田安亀之助(後の徳川家達)の相続が発表された。詳細は旧幕府側の暴発を恐れ当面伏せられたが、5月15日に大村益次郎が新政府軍を指揮して不満分子である彰義隊を壊滅(上野戦争)させてからは正式発表できるようになり、24日に徳川家の領土が日本各地に持つ天領400万石から、現在の静岡県を中心とする駿府藩70万石に決定された。海舟は西郷が出て行った後は参謀海江田信義と交渉、一時は石高半減も認めない強気の姿勢を取ったが、彰義隊壊滅でそれも難しくなり、海江田が罷免されたこともあり、大減封である処分案正式発表を受け入れざるを得なかった[34][注釈 20]。

戊辰戦争は上野戦争後も続くが、海舟は榎本武揚ら旧幕府方が新政府に抵抗することには反対だった。いったんは戦術的勝利を収めても戦略的勝利を得るのは困難であることが予想されたこと、内戦が長引けばイギリスが支援する新政府方とフランスが支援する旧幕府方で国内が2分される恐れがあったことなどがその理由である。米沢藩士宮島誠一郎が朝廷宛に奥羽越列藩同盟の建白書を届ける途中に自宅を訪れた時は面倒を見たが、列藩同盟に対する評価は低く人材不足と時勢の乗り遅れ、会津藩への非難を6月3日付の日記に書いている[36][注釈 21]。

明治時代

明治維新後も海舟は旧幕臣の代表格として外務大丞、兵部大丞、参議兼海軍卿、元老院議官、枢密顧問官を歴任、伯爵に叙された。しかし明治政府への仕官に気が進まず、これらの役職は辞退したり、短期間務めただけで辞職するといった経過を辿り、元老院議官を最後に中央政府へ出仕していない。枢密顧問官も叙爵も政府からの求めに応じただけで度々辞退していた。

出仕前の慶応4年7月19日、江戸から水戸藩で謹慎していた慶喜がまず駿府藩へ船で移動、23日の到着後は宝台院で謹慎した。続いて8月9日、家達ら旧幕臣達が駿府藩へ移封され15日に駿府へ着いたが、前後して海舟は政府との交渉役を任され、10月11日に船で江戸を去り、翌12日に駿府へ着いてからは幹事役として大久保利通と駿府藩の折衝を務めた。明治2年(1869年)7月18日に政府から外務大丞に任じられたが8月13日に辞任、11月23日の兵部大丞任命もすぐに辞表を提出し翌明治3年(1870年)6月12日に受理された。明治4年(1871年)の廃藩置県を経て翌5年(1872年)3月3日に政府の要請で東京へ向かい、赤坂氷川神社の近くで住居を構え生活することになる[37]。

明治5年5月10日に海軍大輔に任じられ、明治6年(1873年)3月22日には勅使として西四辻公業と共に鹿児島へ下向し、4月に島津久光を東京へ上京させた。同年の明治六年政変で西郷らが下野した後の10月25日に海軍卿に任じられたものの、翌7年(1874年)の台湾出兵に反対して引き籠り、欠席したまま明治8年(1875年)4月25日に元老院議官へ転属したが、11月28日に辞職して下野した。勝が海軍と直接的に関わった形跡はないが、咸臨丸時代からの知り合いだった赤松則良と佐々倉桐太郎を兵学寮へ出仕させ、実務を彼らや川村純義に任せて間接的ながら海軍の発展に貢献した[38]。

枢密顧問官として、明治21年(1888年)に始まった大日本帝国憲法制定時の枢密院審議に出席したが、一切発言しなかった。これは当初ただ外国から翻訳した法を丸写ししただけの憲法を作るのではないかという懸念を抱いていたが、伊藤博文ら作成者にそのような意図がないことに安心、日本の習慣に応じて修正すべきとする自分の考えと合っていたからだった。翌22年(1889年)2月11日に憲法が公布されると、伊藤らを称える意見書を提出している[39]。

また座談を好み、西郷隆盛や大久保利通をその後の新政府要人たちと比較した自説を開陳しているが、一方で自身はその政治的姿勢を『團團珍聞』などのマスメディアから厳しく批判された[40]。ただ、政府に対しては不満はあったが、提出した意見書は説教に止まり、藩閥協力を呼びかける程度の物で、政治的安定を願う海舟には体制批判は見られない。また、民権運動には無関心だった[41]。明治22年(1889年)の東京市会議員選挙に赤坂区から立候補したが落選した[42]。

徳川慶喜とは、幕末の混乱期には何度も意見が対立し勝はその存在自体を慶喜に疎まれていたが、その慶喜を明治政府に赦免させることに維新直後から30年の間尽力した。この努力が実り、慶喜は明治2年9月28日に謹慎解除され、明治31年(1898年)3月2日に明治天皇に拝謁を許され特旨をもって公爵を授爵し、徳川宗家とは別に徳川慶喜家を新たに興すことが許されている。これに先立つ明治25年(1892年)に海舟は長男小鹿を失い、友人の溝口勝如を通して慶喜に末子精を勝家の養嗣子に迎え、小鹿の娘伊代を精と結婚させることを希望し慶喜と和解した[43]。

他にも旧幕臣の就労先の世話や事業への資金援助、生活の保護など、幕府崩壊による混乱や反乱を最小限に抑える努力を新政府の爵位権限と人脈を最大限に利用して維新直後から30余年にわたって続けた。明治2年に投獄された榎本の母や、同じく罪人となった荒井郁之助(矢田堀の甥、榎本と共に新政府と戦った)の家族への資金援助を始めとする手助け、明治6年5月に商人の大黒屋六兵衛から供出させた資金を元手に中村正直、津田仙、永井尚志ら旧幕臣への資金援助をしたり、明治13年(1880年)に徳川一族から積立金を集め保晃会を設立、日光東照宮保存を図ったことや明治19年(1886年)に徳川家墓地管理と旧幕臣援助を定めた酬恩義会を設立している。駿府藩から政府や諸藩に人材を送ったり、明治2年に精鋭隊長中条景昭らを金谷原へ移住させ茶畑開墾を奨励させ、静岡がお茶の名産地となる原動力を仕掛けたり、旧幕臣の前島密を駿府藩公用人に抜擢している[44]。自身の活動の為に大金を融通して貰っていた川上善兵衛にはワインの製造と葡萄栽培を奨め、そのことが日本で最も古い歴史をもつ新潟県上越市で岩の原葡萄園と岩の原ワインへと繋がった。

また、江戸城無血開城と維新の立役者であったが征韓論で下野した西郷隆盛のことを気にかけ、明治10年(1877年)に西南戦争が起こると自宅を訪れたアーネスト・サトウに向かい西郷軍への同情論を語っている。戦後は逆賊の臣となり討たれてしまった西郷の名誉回復に奔走し、明治天皇の裁可を経て上野への西郷隆盛像建立を支援している。一方、政府から西郷との調停役を依頼された時は断り、戦争に際して静岡の士族が不穏な動きをしたため慰撫に努めたが、その時詐欺に遭い金を騙し取られ、警察に追及される苦い経験もしている[45][注釈 22]。

海舟は日本海軍の生みの親ともいうべき人物であり、連合艦隊司令長官の伊東祐亨は海舟の弟子とでもいうべき人物だったが、福沢諭吉が野蛮な国を教え導くための「正しい戦争」であるとし、鼓舞・正当化した日清戦争には反対の立場をとった。清国北洋艦隊司令長官の丁汝昌が敗戦後に責任をとって自害した際は海舟は堂々と敵将である丁の追悼文を新聞に寄稿している。海舟は戦勝気運に盛り上がる人々に、安直な欧米の植民地政策追従の愚かさや、中国大陸の大きさと中国という国の有り様を説き、卑下したり争う相手ではなく、むしろ共闘して欧米に対抗すべきだと主張した。三国干渉などで追い詰められる日本の情勢も海舟は事前に周囲に漏らしており予見の範囲だった[46]。

晩年

晩年の海舟は、ほとんどの時期を赤坂氷川の地で過ごし、政府から依頼され、資金援助を受けて『吹塵録』(江戸時代の経済制度大綱)や『海軍歴史』『陸軍歴史』『開国起源』『氷川清話』などの執筆・口述・編纂に当たる。一方で旧幕臣たちによる「徳川氏実録」の編纂計画に対して向山黄村に活動資金を与え、編纂阻止工作にあたらせこれを妨害した。結果、この計画は実現には至らなかった。[47]またその独特な談話、記述を理解できなかった者からは「氷川の大法螺吹き」となじられることもあった。晩年は子供たちの不幸にも悩み続けるなど、孤独な生活を送っていたという[48]。

足尾銅山の鉱毒問題について、水害への懸念、民心の不安、銅の精錬の燃料のために日光の樹木を伐採することへの懸念などの視点から「文明流にせよ(「よく理を考えて、民の害とならぬ事をする」の意)」と批判している[49]。

明治32年(1899年)1月19日、風呂上がりにトイレに寄った後に倒れ、侍女に生姜湯を持ってくるように頼んだが、間に合わないとして持ってこられたブランデーを飲んだ直後に脳溢血により意識不明となり、息を引き取った[50]。海舟の最期の言葉は「コレデオシマイ」だった[注釈 23]。享年75。

墓は海舟の別邸 洗足軒のあった東京都大田区の洗足池公園にある。洗足軒は後の戦災で焼失し、現在は大田区立大森第六中学校が建っている。

人物

逸話

- トラウマ

- 9歳のころ、狂犬に睾丸を噛まれて70日間(50日間とも)生死の境をさまよっている(『夢酔独言』)。この時父の小吉は水垢離(みずごり)をして息子の回復を祈願した。この事件がきっかけで犬が苦手になり、大小を問わず犬を晩年迄苦手にしていた。

- 福沢諭吉との関係

- 木村喜毅の従者という肩書きにより自費で咸臨丸に乗ることができた福沢諭吉は、船酔いもせず病気もしなかった。一方、海舟は伝染病の疑いがあったため自室にこもりきり艦長らしさを発揮できなかった。諭吉はそれをただの船酔いだと考えていたようで、海舟を非難する格好の材料としている。また、海舟の方も福沢諭吉にあまりいい印象を抱いていなかったとされる[要出典]。

- 福沢諭吉の海舟批判

- 慶應義塾を興した福沢諭吉だったが西南戦争が始まると薩摩出身の学生が大量に退学するなどして一時その経営が危ぶまれた。当時勝が経済的に困窮した旧幕臣に対して比較的分け隔てなく大金を無担保無期限で融通していたので諭吉は借金を勝に申し入れてたが勝は福沢が三田に1万5000坪にも及ぶ広大な敷地を持っていたことを知っていた為土地を売却しても尚苦しいようであれば貸すと断った。だが福沢は三田の土地を気に入っていたので遂に売却することをしなかった[要出典]。

- 明治34(1901)年になって諭吉が主宰していた「時事新報」に<痩我慢の説>という諭吉の勝海舟批判のコラムが掲載された。敵に対して勝算がない場合でも、力の限り抵抗することが武士のやせ我慢であり、佐幕派の諸藩と連携して徹底抗戦、討ち死にするべきだったのに降伏して江戸城を明け渡してしまった。こんなことは世界でも類をみないことで外国人は冷笑したであろう、と海舟の講和を厳しく非難した。「殺人散財は一時の禍にして士風の維持(痩我慢)は万世の要なり」と説いている。また勝が維新後に枢密院顧問を務め伯爵に叙されたことなどを指し、薩長人と並び立って得々名利の地位に居る、明治政府に仕えて名利を貪(むさぼ)っていると強く弾劾した[要出典]。

- 海舟批判書状の『瘠我慢の説』への勝の回答

- 「自分は古今一世の人物でなく、皆に批評されるほどのものでもないが、先年の我が行為にいろいろ御議論していただき忝ない」として、「行蔵は我に存す、毀誉は他人の主張、我に与らず我に関せずと存候(世に出るも出ないも自分がすること、それを誉める貶すは他人がすること、自分はあずかり知らぬことと考えています)」として、特に弁明も批判もしなかった。

- 尚、福沢諭吉は後の自伝で「人に借用すれば必ず返済せねばならぬ。当然のことでわかり切っている。返済する金が出来るくらいならば出来る時節まで待っていて借金はしないと覚悟を決めてきた。過去一度も借りたことが無い」と綴っている[要出典]。

- 咸臨丸の実情

- 和船出身の水夫が60人。士分にはベッドが与えられていたが水夫は大部屋に雑魚寝。着物も布団もずぶ濡れになり、航海中晴れた日はわずかで乾かす間もなかった。そのため艦内に伝染病が流行し、常時14、5人の病人が出た(今でいう悪性のインフルエンザか)。サンフランシスコ到着後には3人が死亡、現地で埋葬された。ほかにも7人が帰りの出港までに完治せず、現地の病院に置き去りにせざるを得なかった。病身の7人だけを残すのが忍びなかったのか、水夫の兄貴分だった吉松と惣八という2名が自ら看病のため居残りを申し出た。計9人の世話を艦長の海舟は現地の貿易商チャールズ・ウォルコット・ブルックスに託し、充分な金も置いていった。ブルックスは初代駐日公使ハリスの友人で、親日家だった。

- 受爵の時

-

受爵の時の話を海舟が亡くなった際に宮島誠一郎がこう話している。

- 「授爵の時は、伊藤サンから手紙が来た。勝が、御受けせぬであろうが、ドウゾ、君の尽力で、ススメてくれという事で。固より好まない事は知れているが、また固より受けても相当の事と思うから、行った。スルト、運動に出たという事でおばあさんが出てきて、断ったが、是非会って申さなければならぬことだからと言って、待っていたが、ドウしても還って来ぬ。ヤット十二時頃になって、今帰りましたということであった。それから、話すとイツモの調子ではなく、厳然として、その受けられぬ訳を答えた。真に、功もなく、恐れ多いというのだ。なかなかむつかしい。それで、これではイカヌと思って、コッチモ勝流をキメテ、ソウ言った。「勝サン、それはソウダガ、私は伊藤サンの使いだ。これが西郷ナラ、私も使いにはならんし、また自分で来るだろう。何しろ相手が伊藤サンだから、ソウイジメないでもイイではないか、モウこれで二時だが、ドウか受けてくれ」と言ったら、ソレデようやくマトマッタ」[51]。

- なお、この明くる日の受爵に本人は行かず代理で済ませたようである。

- 亡くなった時の様子について

-

海舟が亡くなる直前の様子について、長年女中を務めていた増田糸子がこう話している。

- 「あの日は、お湯からお上りなすって、大久保の帰るのは(大久保一翁の子供の帰朝)昨日だか、今日だっけと、仰しゃっただけで、それからハバカリからお出になって、モウ褥の方へいらっしゃらず、ココの所へ倒れていらっしゃいますから、ドウなすったかとビックリしました。死ぬかも知れないよと仰しゃって、ショウガ湯を持って来いと仰しゃいましたが、間に合いませんから、ブランデーをもって参りました。油あせが出るからと仰しゃいますので、お湯はその時モウ落としてしまいましたから、あちらで取って参りましたから、それで一度おふきなすったのです。それで、奥さまに申し上げまして、コチラにお出でになりました時には、モウ何とも仰しゃらず、極く静かにお眠りでした」[52]。

- 徳富蘇峰との関係

- 徳富蘇峰は明治20年代に赤坂氷川の海舟の邸内の借家(名義は勝の長女の嫁ぎ先の内田氏)に住み勝の教えを受け、海舟を生涯の師の一人と仰いでいる。蘇峰は「勝先生と相見たのは先生の六十歳以後であり、立てば小兵で別段偉丈夫らしく見えぬが、ただ五尺の短身すべてエネルギーというべきもので、手を触れれば花火を飛ばすごとき心地がした。先生が正面から人を叱りつけたことは見たこともなく、聞いたこともなかったが、その上げたり下げたり、人をひやかすことの辛辣手段に至っては、いかなる傑僧の毒話も及ぶところではない。誰でも先生に面会すれば、一度は度肝を抜かれた。先生は何人に対しても、出会い頭に真拳毒手を無遠慮に下した。それを辛抱して先生の訓えを聴かんとする者には必ず親切、丁寧に、手を取らんばかりに教え導いてくれた。」と書き残している[53]。

- 上記のように海舟の人となりを最大限に讃えている蘇峰だが、晩年の勝の放言には閉口することもあったようで、「惜しむらくはあまりにも多弁」とも書き残している。

- 高橋敏は、著書で福澤諭吉が蘇峰の書いた文章を読んで驚き、『瘠我慢の説』を執筆したとしている[54]。

- 岡田以蔵の護衛

- 龍馬の推薦で以蔵が勝の護衛をしていた。京の夜道で刺客に襲われた時、以蔵が救っている[55]。

- その他

- 新谷道太郎 によれば、「殿様に呼ばれて出ると、『小僧オレの所に何しに来たか』と問われました。『日本一の知恵者の顔を見たいので』と言いますと『だれがオレを日本一の知恵者と言ったか』と言われます。『世間の人が皆申します』と言うと、勝様は嘆息して『それなら、オレは、日本一の知恵者ではない。日本一の知恵者なら、世間の者には分からぬはずじャ、我が知恵を人の前に隠すことが出来ぬようでは、オレは、二流の人物じャ』と言われた」とのこと[56]。

- 佐久間貞一が若い頃、西郷隆盛を殺そうと勝の紹介状を持って面会に行くとすぐさま西郷にその目的を見破られ、諭された。なぜわかったのか尋ねたところ、紹介状に「この馬鹿者どもが殺しに行くから説教してやってくれ」と書かれていたという(当時、紹介状には封をしないのが礼儀だったがそれには封がしてあり、佐久間たちは中身を知らなかった)。のちに佐久間が印刷所を立ち上げた際、英国より秀でろという意味で勝が「秀英舎」と命名した。これがのちの大日本印刷に発展する[57]。

思想

勝海舟は横井小楠の影響から「公議政体論」を支持していた。[58]また、アメリカで知見を広めたことから、身分関係なく、優秀な者を政治の場に活用するべきと考えていた[59]。

開国論者として、貿易をして富国強兵をして日本を強くすることを念頭に考えており、外交面は日本・朝鮮・清の東アジア三国同盟を構想としていた[60][61]。

語録

- 勝ちを望めば逆上し措置を誤り、進退を失う。防御に尽くせば退縮の気が生じ乗ぜられる。だから俺はいつも、先ず勝敗の念を度外に置き虚心坦懐事変に対応した[要出典]。

- 自分の価値は自分で決めることさ。つらくて貧乏でも自分で自分を殺すことだけはしちゃいけねぇよ[要出典]。

- オレは、(幕府)瓦解の際、日本国のことを思って徳川三百年の歴史も振り返らなかった[要出典]。

- どうも、大抵の物事は(外部からではなく)内より破れますよ[要出典]。

- 行政改革というものは、余程注意してやらないと弱い物いじめになるよ。肝心なのは、改革者自身が己を改革する事だ。[要出典]

- やるだけのことはやって、後のことは心の中でそっと心配しておれば良いではないか。どうせなるようにしかならないよ。(日本の行く末等を心配している人たちに)[要出典]。

- いつ松を植えたか、杉を植えたか、目立たないように百年の大計を立てることが必要さ[要出典]。

- 文明、文明、というが、お前ら自分の子供に西欧の学問をやらせて、それでそいつらが、親の言うことを聞くかぇ?ほら、聞かないだろう。親父はがんこで困るなどと言ってるよ[要出典]。

- 敵は多ければ多いほど面白い。(勝自身も、生きている間は無論、亡くなってからも批判者が多いことは、十分に理解していた)

- 我が国と違い、アメリカで高い地位にある者はみなその地位相応に賢うございます。(訪米使節から帰還し、将軍家茂に拝謁した際、幕閣の老中からアメリカと日本の違いは何か、と問われての答弁)[要出典]。

- ドウダイ、鉱毒はドウダイ。山を掘ることは旧幕時代からやって居たが、手の先でチョイチョイ掘って居れば毒は流れやしまい。海へ小便したって海の水は小便になるまい。今日は文明だそうだ。元が間違っているんだ。(足尾鉱毒事件が明白になってもなお採掘を止めない政府に対して)[要出典]。

- 世の中に無神経ほど強いものはない[要出典]。

- 今までは人並みなりと思ひしに五尺に足りぬ四尺(子爵)なりとは[注釈 24]。[要出典]

- 世間では(日清戦争を)百戦百勝などと喜んで居れど、支那では何とも感じはしないのだ。そこになると、あの国はなかなかに大きなところがある。支那人は、帝王が代らうが、敵国が来り国を取らうが、殆ど馬耳東風で、はあ帝王が代つたのか、はあ日本が来て、我国を取つたのか、などいつて平気でゐる。風の吹いた程も感ぜぬ。感ぜぬも道理だ。一つの帝室が亡んで、他の帝室が代らうが、誰が来て国を取らうが、一体の社会は、依然として旧態を損して居るのだからノー。国家の一興一亡は、象の身体(からだ)を蚊(か)か虻(あぶ)が刺すくらゐにしか感じないのだ。ともあれ、日本人もあまり戦争に勝つたなどと威張つて居ると、後で大変な目にあふヨ。剣や鉄砲の戦争には勝つても、経済上の戦争に負けると、国は仕方がなくなるヨ。そして、この経済上の戦争にかけては、日本人はとても支那人には及ばないだらうと思ふと、俺は密かに心配するヨ。[要出典]

- 日清戦争には、おれは大反対だつたよ。なぜかつて、兄弟喧嘩だもの犬も喰はないじゃないか。たとえ日本が勝つてもドーなる。支那はやはりスフインクスとして外国の奴らが分らぬに限る。支那の実力が分つたら最後、欧米からドシドシ押し掛けて来る。ツマリ欧米人が分からないうちに、日本は支那と組んで商業なり工業なり鉄道なりやるに限るよ。一体支那五億の民衆は日本にとつては最大の顧客サ[62]。

- 世間は生きている。理屈は死んでいる[63]。

- 律は甲乙の科を増し、以て澆俗を正す。礼は升降の制を崇め、以て頽風を極(と)む。

略年譜

(明治5年12月2日までは旧暦)

- 天保9年(1838年)7月27日、家督相続し、小普請組に入り、40俵扶持。

- 安政2年(1855年)1月18日、異国応接掛附蘭書翻訳御用となる。7月29日、海軍伝習重立取扱となる。8月7日、小普請組から小十人組に組替。

- 安政3年(1856年)3月11日、講武所砲術師範役となる。6月30日、小十人組から大番に替わる。

- 安政6年(1859年)5月、伊予松山藩が武蔵国神奈川(現在の横浜市神奈川区)に築造した砲台を設計する。11月24日、アメリカ派遣を命ぜられる。

- 安政7年(1860年)1月13日、品川から咸臨丸出航。2月26日、サンフランシスコに入航。閏3月8日、サンフランシスコを出航。

- 改元して万延元年5月6日、品川沖に入航。5月7日、江戸に帰府。6月24日、天守番頭過人・蕃書調所頭取助となる。石高400石取りとなる。

- 文久元年(1861年)9月5日、天守番頭格・講武所砲術師範役に異動。

- 文久2年(1862年)7月4日、二の丸留守居格軍艦操練所頭取に異動。閏8月17日、軍艦奉行並に異動。役高1,000石。

- 文久3年(1864年)2月5日、摂海警衛及び神戸操練所運営を委任される。

- 改元して元治元年5月14日、作事奉行次席軍艦奉行に異動し、役高2,000石。大身となり、武家官位として従五位下に叙され安房守に任官。11月10日、軍艦奉行を罷免され、寄合席となる。

- 慶応2年(1866年)5月28日、町奉行次席軍艦奉行に復職。

- 慶応3年(1867年)3月5日、海軍伝習掛を兼帯。

- 慶応4年(1868年)1月17日、海軍奉行並に異動。役高5,000石。列座は陸軍奉行並の上。1月23日、陸軍総裁に異動。列座は若年寄の次座。2月25日、陸軍総裁を免じ、軍事取扱に異動。3月13日・14日、薩摩藩江戸藩邸にて西郷隆盛と会見。同日、江戸城無血開城。

- 明治2年(1869年)7月13日、諱を安芳と改める[注釈 25]。7月18日、維新政府の外務大丞に任官。8月13日、外務大丞を辞す。11月23日、兵部大丞に任官。

- 明治3年(1870年)6月12日、兵部大丞を辞す。

- 明治5年(1872年)5月10日、海軍大輔に任官。6月15日、従四位に昇叙。

- 明治6年(1873年)10月25日、参議に転任し、海軍卿を兼任。

- 明治7年(1874年)2月18日、正四位に昇叙。

- 明治8年(1875年)4月25日、元老院議官に異動。4月27日、元老院議官を辞表を提出。11月28日、元老院議官を辞す。

- 明治20年(1887年)5月9日、伯爵を受爵。12月、従三位に昇叙。

- 明治21年(1888年)4月30日、枢密顧問官に任官。10月、正三位に昇叙。

- 明治22年(1889年)5月8日、枢密顧問官の辞表を提出するが、翌日却下。12月、勲一等瑞宝章を受章。

- 明治23年(1890年)7月10日、貴族院議員に当選するものの辞退。

- 明治27年(1894年)6月30日、従二位に昇叙。

- 明治29年(1896年)10月27日、枢密顧問官辞表を提出するが、11月4日、却下。山田方谷遺蹟碑の題字を担当。

- 明治31年(1898年)2月26日、勲一等旭日大綬章を受章。

- 明治32年(1899年)1月19日、死去。1月20日、贈正二位。法名:大観院殿海舟日安大居士。

栄典・受章・受賞

- 位階

- 明治5年6月15日 - 従四位[64]

- 1874年(明治7年)2月18日:正四位[65]

- 1887年(明治20年)12月26日:従三位[66]

- 1888年(明治21年)10月20日:正三位

- 1894年(明治27年)6月30日:従二位[67]

- 1899年(明治32年)1月20日:正二位

- 爵位

- 勲章等

| 受章年 | 略綬 | 勲章名 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1889年(明治22年)11月25日 |  |

大日本帝国憲法発布記念章[69] | |

| 1889年(明治22年)12月27日 |  |

勲一等瑞宝章[70] | |

| 1892年(明治25年)3月5日 | 御紋付御盃 | ||

| 1896年(明治29年)3月28日 | 金盃一個 | ||

| 1898年(明治31年)12月28日 |  |

勲一等旭日大綬章[71] |

記念館や記念碑、銅像

(墨田区役所うるおい広場)

- 洗足池(東京都大田区)のほとりに海舟の晩年の邸宅「千束軒(洗足軒)」があったが戦災で焼失した。隣の鳳凰閣(旧・清明文庫)は大田区が取得し、「勝海舟記念館」として整備した[72]。千束軒跡の傍らには海舟夫妻の墓があるほか、その隣には海舟が自費で建設した「西郷南洲留魂碑」が、その隣には海舟と西郷隆盛の江戸城無血開城の偉業をたたえた徳富蘇峰の詩碑が建立されている。

- 「勝海舟生誕地碑」:海舟は父小吉の実家である男谷家で生まれた。現在、跡地は両国公園となっており、公園内に碑が立っている。

- 「西郷南洲勝海舟会見之地」碑(東京都港区芝):江戸城無血開城を取り決めた勝・西郷会談が行われた薩摩藩邸跡地に建っている。

- 「勝海舟銅像」(東京都墨田区吾妻橋):墨田区役所(リバーピア吾妻橋)に隣接する「うるおい広場」に2003年7月21日(海の日)、今日の東京の発展の基礎を作った海舟の功績を顕彰するために、有志(勝海舟の銅像を建てる会)一般からの寄付金などで建てられた。

- 「勝海舟寓居地」(和歌山県和歌山市船大工町):文久3年(1863年)、幕府より紀州の海岸防衛工事の監督として赴任した際に暮らしていた居宅跡を顕彰する石碑。

評価

- 日本史上稀代の外交手腕と慧眼を備えた政治家・戦略家・実務家と評し心酔するファンがいる一方、理科系の教養に暗く[注釈 26][74]、大言壮語する成り上がりとして非常に毛嫌いする人も旧幕時代からいた。

- 西郷隆盛「勝氏へ初めて面会し候ところ実に驚き入り候人物にて、どれだけ知略これあるやら知れぬ塩梅に見受け申し候、英雄肌で、佐久間象山よりもより一層、有能であり、ひどく惚れ申し候」

- 坂本龍馬「日ノ本第一の人物」

- 栗本鋤雲「羞恥心を知らない者」[75]

- 小栗忠順 大久保某という旗本が訪ねてきて「勝は有害な人間である。我は彼を除かんと欲す」と言うに対し黙認を与えた[76]。

- 大村益次郎「どうも勝安房と云う人は大家である。幕府の人には、珍しい人じゃ。どうもあの一人は違っている」[77]

- 福澤諭吉「やせ我慢をせぬもの」[78]

- 三浦梧楼「勝海舟、機智の人であったろうが、俺は好かぬ人であった」[79]

- 伊藤痴遊

- 「先生に会ってみると、その態度は余りに無造作であり、十年も馴染んだ人の如く少しの隔たりも置かずに、叱り付けもすれば、教えてもくれる。毒舌、風刺は言うも更なり、縦横無尽に説き立てる。その調子には少なからず驚かされた。ちょいちょいお訪ねしてみたが、難しい事をやさしく話す談論の骨は実に絶妙と言うべく、大いに得る所があった。時にはその経歴を聞かされ、幕末時代の人物や大きい出来事について、軽妙な比喩を交えながら話されるうちには、種々の教訓が含まれていた」[80]

- 「『(自分の先祖は)わしの想像では十五か六歳で僅かの銭を持って国を離れたのであるし、それに生まれつきの盲目ということぢゃから、まァ乞食のようなものぢゃったろう。元来、小千谷という所が瞽女の本場という事で、冬を越してから雪が解ける頃になると、破れ三味線を背負って、道中を稼ぎながら江戸へ出てくるという事を聞いているから、要するにその仲間ぢゃったろう。ハッハッハッ...』偉くなった人は先祖の事を自慢らしく話もすれば、また話すほどの先祖がなければ、わざわざ先祖を拵えて吹き立てるものである。然るに海舟はそんな事に頓着なく、先祖は瞽女と一緒に出て来た乞食のようなものだろうと平気で哄笑されたのだから、わたしも意外の思いをした」[80]

- 蘭学への素養を活かして、洋書翻訳で得た知見を国内に紹介することで洋式砲術家としての名声を得ていたが、上記のように理数系の素養に暗かったこともあって海軍の実務には暗く、また知己を得ていた豪商たちからの影響もあって、その海軍論は海軍と海運の区別が不明瞭であるなど、西洋海軍の実態にそぐわない観念的な部分が多かった[81]。ただし長崎海軍伝習を通じて頻繁に練習航海を経験していたことから、内海・沿岸航海についてはある程度の水準に達しており、咸臨丸に便乗していたブルック大尉は、外洋航行中の指揮には不足な点が多かったとする一方、浦賀入港の際の操艦については「非常に巧みに船を操った」と評価している[82]。

- このためもあって海軍からも嫌われており、文久3年8月16日に軍艦組の頭取以下全員が辞職を楯にストライキを敢行、海舟が説得に当たる騒ぎに発展した[注釈 27]。また、文久3年12月28日から翌4年1月8日にかけて家茂を順動丸に乗せて、海路で2度目の上洛を敢行した際、途中滞在した下田で乗組員と対立して出発延期を押し切られたり、随行した他の船が下田へ戻ったこと、日記で盛んに家茂を褒め称えながら他人や他の船などは書かないなど海軍指揮官として問題が多々見られる[84]。

- 死の3日後、氷川邸に勅使がきて勅語を賜っている。

幕府ノ末造ニ方リ体勢ヲ審ニシテ振武ノ術ヲ講シ皇運ノ中興ニ際シ旧主ヲ輔ケテ解職ノ実ヲ挙ク爾後顕官ニ歴任シテ勲績愈々彰ル今ヤ溘亡ヲ聞ク曷ソ軫悼ニ勝ヘン茲ニ侍臣ヲ遣シ賻賵ヲ齎シテ以テ弔慰セシム

系譜

家族・親族

- 正妻:民子

- 妾:梶玖磨(お久) - 長崎伝習所時代の海舟(34歳~ )に、当時14歳の梶玖磨を妾にする。25歳没。

- 女児:死亡。

- 三男:梶梅太郎(1864年 - 1925年)…妻:クララ・ホイットニー

- 妾:増田糸 - 勝家の使用人・安政7年、咸臨丸渡米前に手をつける。

- 三女:逸子(いつこ) - 目賀田種太郎夫人

- 四女:八重

- 妾:小西かね(兼) - 赤坂氷川邸で働く使用人。

- 四男:岡田義徴(七郎)[87]

- 妾:清水とよ - 近所の旧幕臣の娘・清水とよ。この後、暇を与えて香川家に嫁がせて「香川とよ」となる。

- 五女:妙子

- 妾:森田米子 - 赤坂氷川邸で働く使用人。

嫡男の小鹿は海舟の最晩年に40歳で急逝したため、小鹿の長女・伊代に旧主徳川慶喜の十男・精を婿養子に迎えて家督を継がせることにした。海舟はこれを見届けるかのようにしてこの世を去っている。精は実業界に入り、浅野セメントや石川島飛行機などの重役を勤めた[注釈 28]。

- 義弟:佐久間象山 - 妹・順子の夫。

- 子孫について

孫である次女 孝子の子 疋田輝子は東洋一のサナトリウムと言われた茅ケ崎の南湖院創設者 高田畊安に嫁した。

同じく孫である三女 逸子の子 目賀田多計代はエフェドリンを発見した長井長義の長男で戦前は外交官として活躍した長井亜歴山に嫁した。

幕末の剣客・男谷信友(精一郎)は血縁上は又従兄で、信友が海舟の伯父に当たる男谷思孝(彦四郎)の婿養子に入ったことから系図上は従兄に当たる[89]。家紋は丸に剣花菱。

財務省事務次官の勝栄二郎および世界銀行副総裁の勝茂夫の兄弟は曾孫に当たるという伝説が、霞ヶ関などで流布されていたが、栄二郎は雑誌の取材に対して海舟との関係を完全に否定している[90]。

著作等

回想録として吉本襄による『氷川清話』や巌本善治による『海舟座談』がある。

『氷川清話』は吉本襄が新聞や雑誌をまとめ漢語調や文章体であったものを口語体に統一した上で分類編集し書籍化したものであるが、底本とした原談話から吉本が歪曲・改竄している疑いのある個所も多い。江藤淳・松浦玲が編集しているものについては吉本が底本とした原談話と比較し歪曲・改竄の疑いがあるものについて指摘し解説がなされている。特に『氷川清話』の『第一章 履歴と体験』この中には長崎海軍伝習時代や咸臨丸での太平洋横断、第二次長州征討の講和談判、江戸城開城など幕末を語る海舟の談話が多く載っているがこれに関しては底本となった原談話が少なく、松浦も「校正の腕を振るいにくかった」と書いている[91]。

『海舟座談』は巌本善治による海舟筆記録で、元は『海舟餘波』として海舟死没直後の明治32年3月に巌本が発行したものを昭和5年(1930年)に巌本自身が日付別に整理し『海舟座談』として文庫化したものである。海舟本人からの巌本による聞き書きで海舟の話し方の細かな特徴まで再現されており、幕末・明治の歴史を動かした人々や、時代の変遷、海舟の人物像などを知ることができる。ただし、時局に差しさわりのある発言は『海舟餘波』に載っていたものが『海舟座談』では削られてしまい一部は正反対の意味に書き換えられてしまっている[92]。こちらも江藤・松浦が編纂しているものについては『海舟餘波』などと比較した上で歪曲・改竄の疑いがあるものについて指摘し解説がなされている。また氷川清話についての勝自身の言葉が巌本善治の『海舟座談』にある。

- 明治30年(1897年)10月6日の座談

- 「吉本襄が来て、新聞に出た此方のはなしを集めて、(『氷川清話』を)出版したいと言うた。たいそう困るから、そうさせてもらいたいと言った。勝手にしなさいと言うて置いた。」

- この言葉に対し巌本善治が(「序文はお書きにならぬが宜しいです。新聞に出たのはたいてい間違っておりますから」)と言うと、

- 「ナーニ、目くら千人目あき千人だから、構いやしない。吉本はイイやツだよ。少し頑固だけれどネ。」[93]と返している。

この巌本の言葉から吉本が元にした『氷川清話』の新聞記事そのものからして間違っており、さらにそこに吉本による歪曲・改竄が加わっているのだと考えられる。そのためそれを元にした『氷川清話』に勝の意志や談話が正しく反映されているのだとは言い切れない。同じく『海舟座談』の明治31年(1898年)10月23日の談話では続々氷川清話のことが載っている。

(「吉本襄がまた『続々氷川清話』を作るといってよこしました。私は、断りましたが、皆んなから、書いたものを集めるそうです」という巌本に対し)「そうかエ。もうよせばいいのに。前ので、もうかったということだ。尾崎が来てそう言ったから、確かだろう。少しも此方は関係しないのだが。この間も、二度ほど来たから、断わって返した。」[94]。

この言葉から『氷川清話』は著作というよりも海舟のこれまでの談話が載った新聞や雑誌の記事を吉本が海舟の許可を得た上で書籍化したのだろうか。吉本の『たいそう困るから、そうさせてもらいたい』は吉本が金に困っていたということであり、その1年後の『続々氷川清話』についての海舟の言葉「前ので、もうかったということだ」「少しも此方は関係しないのだが」からは『氷川清話』で吉本に多額の印税が入り続編が出ることになったこととその印税は勝の元には入らなかったであろうことがわかる。

膨大な量の全集があり、維新史、幕末史を知る上での貴重な資料となっている。海舟は相当の筆まめであり、かなりの量の文章・手紙等が残っている。また父・小吉も自伝『夢酔独言』(平凡社東洋文庫ほか)を書いている。

著作

- 『氷川清話』講談社学術文庫、江藤淳・松浦玲共編。ISBN 978-4-06-159463-0。

- 『海舟語録』講談社学術文庫、江藤淳・松浦玲共編。ISBN 978-4-06-159677-1。

- 『海舟座談』巌本善治編、岩波文庫、勝部真長解説。ISBN 978-4-00-331001-4、ワイド版も刊 ISBN 978-4-00-007161-1。

- 『氷川清話』勝部真長編・解説、角川ソフィア文庫 ISBN 978-4-04-320901-9。旧版角川文庫

- 『氷川清話 夢酔独言』 後者は勝小吉著、川崎宏編。中央公論新社[中公クラシックス]。ISBN 978-4-12-160135-3。

- 『山岡鉄舟の武士道』 勝海舟評論、勝部真長編、角川ソフィア文庫、1999 ISBN 978-4-04-348501-7。

- 『武士道 文武両道の思想』大東出版社、1997年(新版)

- 『英傑巨人を語る』安部正人編、日本出版放送企画[武士道叢書]、1990年。

- 『鉄舟随感録』 勝海舟評論 高橋泥舟校閲 安部正人編、宋栄堂、1943年。国書刊行会(復刻)、2001 ISBN 978-4-336-04335-1。

- 『大日本創弁海軍史 1』(勝安芳 著、中島雄 等訳)吉川半七、1906年10月。

- 『大日本創弁海軍史 2』(勝安芳 著、中島雄 等訳)吉川半七、1906年10月。

- 『大日本創弁海軍史 3』(勝安芳 著、中島雄 等訳)吉川半七、1906年10月。

『勝海舟全集』(勝部真長、松本三之介、大口勇次郎 編)勁草書房 。

- 『勝海舟全集 1(開国起原 1)』1977年8月。

- 『勝海舟全集 2(開国起原 2)』1979年7月。

- 『勝海舟全集 3(開国起原 3)』1979年11月。

- 『勝海舟全集 4(開国起原 4)』1980年6月。

- 『勝海舟全集 5(開国起原 5)』1980年9月。

- 『勝海舟全集 6(吹塵録 1)』1974年2月。

- 『勝海舟全集 7(吹塵録 2)』1974年8月。

- 『勝海舟全集 8(吹塵録 3)』1975年12月。

- 『勝海舟全集 9(吹塵録 4)』1976年12月。

- 『勝海舟全集10(吹塵録 5)』1976年12月。

- 『勝海舟全集11』1975年8月。

- 『勝海舟全集12(海軍歴史 1)』1978年11月。

- 『勝海舟全集13(海軍歴史 2)』1974年4月。

- 『勝海舟全集14(1)』1970年11月。

- 『勝海舟全集14(2)』1974年11月。

- 『勝海舟全集15(陸軍歴史 1)』1976年4月。

- 『勝海舟全集16(陸軍歴史 2)』1976年8月。

- 『勝海舟全集17(陸軍歴史 3)』1977年11月。

- 『勝海舟全集18(海舟日記 1)』1972年12月。

- 『勝海舟全集19(海舟日記 2)』1973年2月。

- 『勝海舟全集20(海舟日記 3)』1973年5月。

- 『勝海舟全集21(海舟日記 4)』1973年8月。

- 『勝海舟全集 別巻 1(海舟書簡・海舟宛書簡)』1982年4月。

- 『勝海舟全集 別巻 2(海舟宛書簡・海舟別記ほか)』1982年4月。

『勝海舟全集』(江藤・松浦・司馬遼太郎・川崎宏・編集委員)講談社。

- 『勝海舟全集 1(幕末日記)』1982年2月。

- 『勝海舟全集 2(書簡と建言)』1982年2月。

- 『勝海舟全集 3(吹塵録 1)』1976年5月。

- 『勝海舟全集 4(吹塵録 2)』1977年2月。

- 『勝海舟全集 5(吹塵録 3)』1977年6月。

- 『勝海舟全集 6(吹塵録 4)』1977年12月。

- 『勝海舟全集 7(吹塵余録)』1978年11月。

- 『勝海舟全集 8(海軍歴史 1)』1973年12月。

- 『勝海舟全集 9(海軍歴史 2)』1973年12月。

- 『勝海舟全集10(海軍歴史 3)』1974年3月。

- 『勝海舟全集11(陸軍歴史 1)』1974年5月。

- 『勝海舟全集12(陸軍歴史 2)』1974年8月。

- 『勝海舟全集13(陸軍歴史 3)』1974年11月。

- 『勝海舟全集14(陸軍歴史 4)』1975年1月。

- 『勝海舟全集15(開国起原 1)』1973年2月。

- 『勝海舟全集16(開国起原 2)』1973年3月。

- 『勝海舟全集17(開国起原 3)』1973年5月。

- 『勝海舟全集18(開国起原 4)』1975年10月。

- 『勝海舟全集19(開国起原 5)』1975年10月。

- 『勝海舟全集20(海舟語録・海舟詩歌集)』1972年11月。

- 『勝海舟全集21(氷川清話)』。

- 『勝海舟全集22(秘録と随想)』1972年11月。

- 『勝海舟全集 別巻(来簡と資料)』1994年4月。

脚注

注釈

- ^ 現在の東京都墨田区両国の一部。当時の本所亀沢町と現在の墨田区亀沢とは町域が重なっていない。

- ^ 墨田区立両国公園(両国4-25)内に「勝海舟生誕之地」碑が建っている。また、墨田区役所敷地(吾妻橋1-23)内には勝海舟像が建つ。

- ^ 現在の新潟県柏崎市の一部。

- ^ 男谷家は平蔵が継ぎ旗本となり、次男で小吉の兄彦四郎思孝、その次は思孝の従甥で男谷忠之丞の子信友(下総守、剣聖・精一郎)が継いだ[5]。

- ^ 浅草新堀。現在の台東区元浅草、三筋付近。

- ^ 後に妹の順子は象山に嫁いでいる。

- ^ 富田鉄之助作成の年譜で開塾が海舟の父が死んだ同年9月と一緒に記録されているため、年は特定出来ても月日が分からない。また、杉と佐藤の入門時期は佐藤が安政元年10月28日と記録に書かれているが、杉は諸説ありはっきりしない[9]。

- ^ 第一期から三期まで在籍したことを「勝は成績が悪く、三度落第した」とする文献もある。航海術に必要な数学(算数)が苦手だったようである。ただし、これは反勝派の旧幕臣から出たものであり、事実とは言いがたいという反論もある。オランダ教官からは非常に評価されているとのことである。

- ^ 妻には「ちょっと品川へ船を見に行ってくる」とだけ言って出かけたらしい[16]。

- ^ この時の海舟の船酔いについては、実は海舟が何らかの伝染病に罹っており、自らを隔離するために船室に引き籠もっていたとする説もある。

- ^ 帰路もアメリカ人が乗船したとの説もある。

- ^ この会議での対応は木村の面目を潰す行為だったが、海舟はなんら気にせずに開陳、11月に再度開かれた会議では無言で通した。以後も木村の対応はぞんざいで、日記では同じ船に乗ったこと、木村と会ったことなどが書かれていない[19]。

- ^ 神戸は平安時代末の平清盛以来の国際貿易港(大輪田泊)であったが、それは朝鮮・中国を相手にしたものである。その神戸を西欧諸国との貿易のために活かそうとした点で海舟の提案は斬新だった。

- ^ この塾頭が坂本龍馬だった。また、塾生には後の外務大臣陸奥宗光や海軍元帥伊東祐亨、元老院議官湯地定基らがいた。

- ^ 海舟が主張する攘夷は、外国と戦えば負けることを前提に、戦争よりも寧ろ戦後処理を重視している。戦争に負けて天下に攘夷が不可能なことを知らしめ人心を一新、加えて外国と攘夷論者に怯えて消極的な対応しか出来ない幕臣も追放、武備を充実させて世論を統一させた上で改めて外国との条約締結を論じている。これは既に春嶽や小楠が公議政体論と重ねて言っていることで、彼らと同志である海舟もこの種の大開国論者になっていた[21]。

- ^ 逆にそうでない期間には本など読まなかったとも述べている。

- ^ 後に軍事総裁として全権を委任され、旧幕府方を代表する役割を担うという説明があるが、松浦はこの説を否定、若年寄に任命された旗本集団(浅野氏祐・川勝広運ら)が事実上幕府の全権を担い(後に一翁も若年寄に就任)、海舟は若年寄を辞退し彼らの下に置かれている事実を強調している。一方、不平分子を退散させるため、新選組の近藤勇・土方歳三らに甲陽鎮撫隊と改称させ甲府城へ向かわせ、古屋佐久左衛門率いる衝鋒隊を別方面に出発させている[27]。

- ^ 例えば高橋敏の『清水次郎長と幕末維新』(岩波書店、2003年)などで清水次郎長とその配下に護衛を依頼したとする説を一次資料を提示しない「通説」としてとりあげているが、高橋自身も賛同はしておらず『清水次郎長とその周辺』の増田知哉や藤田五郎、村本喜代作、長谷川昇、戸羽山翰も同様である旨を明記しておく。また海舟と次郎長について交際のあった一次資料はない。同じ3月に街道警護役を伏谷如水から押し付けられた件と混同している向きもある。

- ^ 海舟自身は日記・座談で明言していないが、津本陽や檜山良昭ら多くの作家が調査のうえ、海舟が知識としては持っており参考にした可能性が高いと論じている。

- ^ 海舟の政治構想はなるべく400万石を保った徳川の存続を図り、徳川を含めた諸侯から一律の割合で費用を徴収、政治体制は公議政体論の実現を目指した物だったが、上野戦争を経て新政府が旧幕府に妥協する必要がなくなると海舟の構想も頓挫してしまった。失敗の原因である彰義隊について海舟は暴発を防ごうと説得に当たったが失敗、彼らを扇動したとして寛永寺執当の覚王院義観を激しく非難している[35]。

- ^ 勝海舟は、慶応4年6月3日(1868年7月22日)の日記(『海舟日記』)に以下のように記し、人材不足と時勢への乗り遅れを指摘し、会津藩を非難した。 「榎本和泉白戸石介仙臺米澤の議論を助けて衆評せむと云 我見る所別にあり 此大意を挙て答ふ 當今大事を成すは國の大にあらす人の多きにあらす唯人才に在り 今哉東國人才あるを聞かす 唯大國と人衆を頼みて策略甚疎なり 且小是を守て別に大是あるを知らす 又彼を詳察せす己を斗らす如何そ全勝を算せん哉 誠に鎖国の陋習と泰平の名分を頼みて天下の形勢を洞察せす 會藩忠あるに似て其實は非なり 徳川氏今日の事、會の爲に誤らるる者十にして八九 是を知らすして慢に干戈を起さむとす 亦危からすや 我如何そ是を頼まむ云々」 国立国会図書館デジタルコレクション『海舟全集 第九巻 (海舟日記其他)』153頁 「海舟日記」 慶応4年6月3日 (著者:勝安芳 出版者:改造社 発行:昭和3年(1928年)11月5日) (2018年10月10日閲覧。)

- ^ 当時、明治天皇の侍従を務めていた山岡鉄舟を介して西郷の赦免、西郷の遺児を江戸に呼ぶことを明治天皇に提案している。その後、西郷の嫡男である寅太郎は明治政府に採用されてドイツ帝国ポツダム陸軍士官学校留学を命ぜられ、庶長子菊次郎は外務書記生としてアメリカ公使館勤務となった。また、西郷の甥で弟・吉二郎の長男の隆準も寅太郎と同行し留学を希望したので、海舟は徳川家から借金をして寅太郎と隆準の留学の際の餞別金350円を手渡している。

- ^ 作家の山田風太郎は、自身の著書『人間臨終図巻』の中で、海舟のこの言葉を「臨終の際の言葉としては最高傑作」と評している。

- ^ 当初は子爵の内示だったが、左記の感想を述べ辞退、のちに伯爵を授爵したという説と伯爵叙爵の祝いの席に子爵叙爵と勘違いして来た客をからかって詠んだ歌という説がある。だが、宮島誠一郎が語った上記の逸話を踏まえれば「伯爵叙爵の祝いの席に子爵叙爵と勘違いして来た客をからかって詠んだ歌」という説の方が自然とも言える。勝の身長は実際に五尺ちょっとで、当時の人の中にあっては実際人並みであるが、西郷など長身だった者も維新で活躍した中には多く、その自身の身長に掛けている。事実、勝は自分のことをよく「小男」などと表現している。

- ^ 新政府への遠慮、旧時代との決別などではなく、7月8日(8月15日)に新政府が「百官受領」を廃止すると布告したため、勝安房(守)が使用できなくなったからである。この布告により名を改めた同様の例として、大目付や箱館奉行などを歴任した織田泉之(旧名は信重。官途名は和泉守)がいる。

- ^ 数学が必須の海軍伝習で、幕臣関係同期生39人中留年者は勝ほか4人であった[73]。

- ^ この騒動の結末は書かれていないため不明だが、翌9月に海舟が順動丸に老中酒井忠績を乗せて江戸から大坂へ向かったため、ストライキはうやむやに終わったのではないかと推測されている[83]。

- ^ 海舟没後、勝家は男子の後継者を法的に定めておらず、女戸主となり爵位をいったん返上している。なお精の代に3回家宝の売立てを行っている[88]。

出典

- ^ ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「勝海舟」

- ^ “「あさしとも」詠草|書跡|カテゴリー|朝日町歴史博物館”. asahitown-museum.com. 2022年1月16日閲覧。

- ^ “江戸開城の立役者 勝海舟”. 蔵書印の世界. 国立国会図書館. 2023年7月1日閲覧。

- ^ “大学所蔵書蹟資料 番号:da1017 物部安芳書掛軸「勅語に奉答する唱歌」”. お茶の水女子大学デジタルアーカイブズ. お茶の水女子大学. 2023年7月1日閲覧。

- ^ 石井 1974, p. 2、小西 1985, pp. 46–47, 50

- ^ 小西 1985, p. 14、松浦 2010, pp. 32–35

- ^ a b c d フジテレビトリビア普及委員会『トリビアの泉〜へぇの本〜 5』講談社、2004年。

- ^ 『武士道教育総論』pp.155 - 182

- ^ 松浦 2010, pp. 54, 764–765, 767–768

- ^ 石井 1974, p. 4、松浦 2010, p. 132

- ^ 石井 1974, pp. 5–10、小西 1985, pp. 17–19、松浦 2010, pp. 61–63, 75–82, 88–94

- ^ 藤井 1985, p. 45、松浦 2010, pp. 99–101, 770–771

- ^ 石井 1974, pp. 11–13、松浦 2010, pp. 48, 113–122

- ^ 石井 1974, pp. 13–15、土居 1994, pp. 58–69、松浦 2010, pp. 123–134

- ^ 石井 1974, pp. 15–20、小西 1985, pp. 20–21、藤井 1985, pp. 2–16、土居 1994, p. 89-137、松浦 2010, pp. 135–160

- ^ 小西 1985, p. 156

- ^ 藤井 1985, pp. 12–13、松浦 2010, pp. 151–160

- ^ 石井 1974, p. 20、松浦 2010, pp. 162–173, 782–783

- ^ 土居 1994, pp. 172–176、松浦 2010, pp. 184, 196, 201, 305–306, 788

- ^ 石井 1974, pp. 21–33、土居 1994, pp. 140–177、松浦 2010, pp. 174–200, 788–789

- ^ 松浦 2010, pp. 187–188, 192, 203–207

- ^ 石井 1974, pp. 33–43、松浦 2010, pp. 200–219

- ^ 石井 1974, pp. 43–61, 264–265、松浦 2010, pp. 219–252

- ^ 【維新150年 大阪の痕跡を歩く】勝海舟と西郷隆盛の初会談は「大坂」産経新聞 2018.4.22 10:00

- ^ 石井 1974, pp. 62–87、松浦 2010, pp. 253–271

- ^ 石井 1974, pp. 99–137、松浦 2010, pp. 285–309, 315–316

- ^ 石井 1974, pp. 166–167、半藤 2008, pp. 28–41、松浦 2010, pp. 340–341, 808–809

- ^ 岩下哲典『江戸無血開城 本当の功労者は誰か?』(吉川弘文館歴史文化ライブラリー、2018年 ISBN 978-4642058704 )

- ^ 石井 1974, pp. 137–179、半藤 2008, pp. 41–55、松浦 2010, pp. 323–368

- ^ 松浦 2010, pp. 359–361, 365–368

- ^ 『勝海舟の罠―氷川清話の呪縛、西郷会談の真実』P149~160

- ^ 山岡鉄舟研究会 江戸城無血開城」論考(2)「パークスの圧力」(サトウ・ルート)2016年8月19日 (金)

- ^ 石井 1974, pp. 171–175、半藤 2008, pp. 49–53、松浦 2010, pp. 359–361, 365–368

- ^ 石井 1974, pp. 179–218、半藤 2008, pp. 102–115、松浦 2010, pp. 368–395

- ^ 石井 1974, pp. 203–205, 213–214, 218、松浦 2010, pp. 386–395

- ^ 石井 1974, pp. 219–220、松浦 2010, pp. 397–401

- ^ 石井 1974, pp. 220–224, 274、松浦 2010, pp. 401–430, 434–450

- ^ 石井 1974, pp. 224–227、土居 1994, pp. 217–225、半藤 2008, pp. 154–156, 179–180, 192–201、松浦 2010, pp. 451–481

- ^ 清水伸『明治憲法制定史 下』原書房, 1973年, P57、石井 1974, pp. 234–235、松浦 2010, pp. 623–625。

- ^ 湯本豪一『図説明治人物事典 政治家・軍人・言論人編』日外アソシエーツ、144頁。

- ^ 石井 1974, pp. 232–236, 254、松浦 2010, pp. 611–618, 644–646

- ^ 制限選挙期における東京市会議員総選挙の結果について(櫻井良樹)

- ^ 石井 1974, pp. 237, 243、半藤 2008, pp. 292–303、松浦 2010, pp. 430, 665, 667

- ^ 石井 1974, pp. 227–228, 230、『静岡県史 通史編5』pp.36-37、半藤 2008, pp. 130–132, 149–150、小林正義『知られざる前島密』郵研社, pp.94-96、松浦 2010, pp. 431–434, 439–445, 487–500, 521, 602–608

- ^ 石井 1974, pp. 228–230、半藤 2008, pp. 204–233、松浦 2010, pp. 501–519

- ^ 『日鮮支三国合縦連衡論』

- ^ 小野寺龍太『古賀謹一郎』ミネルヴァ書房(ミネルヴァ日本評伝選)、253-261頁。

- ^ 『日本の墓:著名人のお墓:勝海舟』株式会社亘徳。中川聖山『お墓の履歴書』講談社、76-77頁。

- ^ 商兆琦. “足尾鉱毒事件をめぐる明治知識人”. 新潟大学. pp. 156-158. 2023年12月18日閲覧。

- ^ 服部敏良『事典有名人の死亡診断 近代編』(吉川弘文館、2010年)pp.83-84。

- ^ 巌本善治編・勝部真長解説 『海舟座談』 岩波書店[岩波文庫]P251。

- ^ 巌本善治編・勝部真長解説 『海舟座談』 岩波書店[岩波文庫]pp.224-225。

- ^ 『蘇翁夢物語 わが交遊録』中公文庫

- ^ 高橋敏『 』

- ^ “岡田以蔵”. 坂本龍馬人物伝. 2024年4月14日閲覧。

- ^ 『維新志士新谷翁の話観樹』

- ^ 激動期の印刷界を顧みて『激動佐久間長吉郎、《復刻》・印刷史談会〈6〉、日本印刷産業連合会

- ^ “勝海舟”. NPO法人 国際留学生協会/向学新聞. 2025年1月21日閲覧。

- ^ “徳川慶喜と勝海舟/ホームメイト”. 2025年1月21日閲覧。

- ^ “法政大学国際日本学研究所”. 第2回東アジア文化研究会 『勝海舟の中国観』(2013.5.29) (2013年5月29日). 2025年1月21日閲覧。

- ^ “西郷隆盛と勝海舟のナゾ(魚住 昭)”. 現代ビジネス. 講談社(2/2) (2015年4月12日). 2025年1月21日閲覧。

- ^ 『勝海舟全集 21 (氷川清話)』講談社、1973年。

- ^ 『勝海舟全集 14』勁草書房、1970年。

- ^ 「勝大輔外3名達 叙位等の件」 アジア歴史資料センター Ref.C09110165100

- ^ 『太政官日誌』 明治7年 第1-63号 コマ番号109

- ^ 『官報』第1351号「叙任及辞令」1887年12月28日。

- ^ 『官報』第3301号「叙任及辞令」1894年7月2日。

- ^ 『官報』第1156号「叙任及辞令」1887年5月10日。

- ^ 『官報』第1928号「叙任及辞令」1889年11月30日。

- ^ 『官報』第1952号「叙任及辞令」1889年12月28日。

- ^ 『官報』第4651号「叙任及辞令」1899年1月4日。

- ^ “仮称)勝海舟記念館(旧清明文庫)整備事業基本計画”. 大田区ホームページ. 2017年8月1日閲覧。

- ^ 藤井 1985, p. 45.

- ^ 土居 1994, p. 269

- ^ 小野寺龍太『栗本鋤雲』ミネルヴァ書房、219-220頁。

- ^ 蜷川新『維新前後の政争と小栗上野の死』(5版)日本書院、1928年。

- ^ 村田峰次郎 編『大村先生逸事談話』マツノ書店、1977年3月。

- ^ 『福翁自伝』

- ^ 『観樹将軍豪快録』

- ^ a b 『勝海舟』

- ^ 金澤 2017, pp. 41–69.

- ^ 金澤 2017, p. 83.

- ^ 土居 1994, pp. 185–187、松浦 2010, pp. 234–235, 237

- ^ 石井 1974, pp. 58–59、松浦 2010, pp. 246–250

- ^ a b 松浦 2010, p. 904

- ^ 石井 1974, pp. 261, 270

- ^ クララ・ホイットニー (1976年5月20日). クララの明治日記(下). 講談社. p. 265

- ^ 小田部雄次『家宝の行方』、115頁。

- ^ 石井 1974, p. 258、小西 1985, p. 262、松浦 2010, p. 30

- ^ 『AERA』、朝日新聞出版、2010年8月23日。

- ^ 江藤淳・松浦玲編『氷川清話』講談社「講談社学術文庫」解題、p.389。

- ^ 江藤淳・松浦玲編『海舟語録』解題、p.280。

- ^ 巌本善治編・勝部真長解説『海舟座談』岩波書店(岩波文庫)p.131。

- ^ 巌本善治編・勝部真長解説『海舟座談』岩波書店(岩波文庫)pp.82-83。

関連書籍

- 花村奨『勝海舟物語』新人物往来社、1974年。

- 勝部真長『勝海舟』 上巻、PHP研究所、1992年。ISBN 978-4-569-53617-0。

- 勝部真長『勝海舟』 下巻、PHP研究所、1992年。 ISBN 978-4-569-53618-7。

- 江藤淳『海舟余波 わが読史余滴』文藝春秋〈文春文庫(新版)〉、1984年。

- 江藤淳『海舟余波 わが読史余滴』河出書房新社〈新編江藤淳文学集成 3〉、1985年1月、7-194頁。

- 松本健一『幕末の三舟 海舟・鉄舟・泥舟の生きかた』講談社〈講談社選書メチエ〉、1996年。

- Clark, Edward Warren (1904) (English). Katz Awa: "The Bismarck of Japan," or the Story of a Noble Life". New York: B. F. Buck & Co.. OCLC 236052852

- 徳富猪一郎『我が交遊録』中央公論社、1938年、259-289頁。

- 徳富猪一郎『蘇翁夢物語 わが交友録』中央公論新社〈中公文庫(新版)〉、1990年。

- 大森曹玄『山岡鉄舟』

- 大森曹玄『剣と禅』

- 高橋敏『小栗上野介忠順と幕末維新―『小栗日記』を読む』(岩波書店、 ISBN 978-4000258883、2013年)

- 関良基『赤松小三郎ともう一つの明治維新―テロに葬られた立憲主義の夢』(作品社、 ISBN 978-4861826047、2016年)

- 水野靖夫『英国公文書などで読み解く江戸無血開城の新事実 : パークスの圧力はなかった。勝海舟、山岡鉄舟の史実再検証』(山岡鉄舟研究会、2017年)

- 水野靖夫『勝海舟の罠―氷川清話の呪縛、西郷会談の真実』(毎日ワンズ ISBN 978-4901622981、2018年)

- 岩下哲典『江戸無血開城: 本当の功労者は誰か? (歴史文化ライブラリー)』(吉川弘文館、 ISBN 978-4642058704、2018年)

- 水野靖夫『定説の検証「江戸無血開城」の真実 西郷隆盛と幕末の三舟 山岡鉄舟・勝海舟・高橋泥舟』(ブイツーソリューション 2021年) ISBN 978-4434284953

参考文献

- 石井孝『勝海舟』吉川弘文館〈人物叢書〉、1974年。 ISBN 978-4-642-05062-3。

- 金澤裕之『幕府海軍の興亡:幕末期における日本の海軍建設』慶應義塾大学出版会、2017年。 ISBN 4766424212。

- 小西四郎 編『勝海舟のすべて』新人物往来社、1985年。 ISBN 978-4-404-01291-3。

- 半藤一利『それからの海舟』筑摩書房〈ちくま文庫〉、2008年。 ISBN 9784480424433。

- 松浦玲『勝海舟』筑摩書房、2010年。 ISBN 9784480885272。

- 藤井哲博『咸臨丸航海長小野友五郎の生涯 : 幕末明治のテクノクラート』中央公論社〈中公新書〉、1985年。 ISBN 4121007824。

- 土居良三『軍艦奉行木村摂津守 : 近代海軍誕生の陰の立役者』中央公論社〈中公新書〉、1994年。 ISBN 4121011740。

- クララ・ホイットニー 著、一又民子・ほか訳、川崎宏 校注 訳『クララの明治日記』 上巻、講談社、1976年。

- クララ・ホイットニー 著、一又民子・ほか訳注 訳『クララの明治日記 勝海舟の嫁』 上巻、中公文庫、1996年。 ISBN 978-4122026001。

- クララ・ホイットニー 著、一又民子・ほか訳、川崎宏 校注 訳『クララの明治日記』 下巻、講談社、1976年。

- クララ・ホイットニー 著、一又民子・ほか訳注 訳『クララの明治日記 勝海舟の嫁』 下巻、中公文庫、1996年。 ISBN 978-4122026216。

- 『小栗上野介忠順と幕末維新――『小栗日記』を読む』(岩波書店、 ISBN 978-4000258883、2013年)

- 関良基『赤松小三郎ともう一つの明治維新――テロに葬られた立憲主義の夢』(作品社、 ISBN 978-48618260472016年)

- 『英国公文書などで読み解く江戸無血開城の新事実 : パークスの圧力はなかった。勝海舟、山岡鉄舟の史実再検証』(水野靖夫、山岡鉄舟研究会、2017年)

- 『勝海舟の罠―氷川清話の呪縛、西郷会談の真実』(水野靖夫、毎日ワンズ ISBN 978-4901622981、2018年)

- 『江戸無血開城: 本当の功労者は誰か? (歴史文化ライブラリー)』(岩下哲典、吉川弘文館、 ISBN 978-4642058704、2018年)

- 浦辺登著『勝海舟から始まる近代日本』弦書房、2019年、 ISBN 978-4-86329-197-3

- 『会津人群像№43』「勝海舟の補佐役・会津藩士林三郎[西郷頼母]」池月映 歴史春秋社 2022

関連作品

- 小説・ドラマ・漫画・ゲームなど。

関連項目

外部リンク

ウィキクォートには、勝海舟に関する引用句があります。

ウィキクォートには、勝海舟に関する引用句があります。- 勝海舟記念館

- 勝海舟記念館Twitter

- 勝海舟|近代日本人の肖像 - 国立国会図書館

- 勝海舟:作家別作品リスト - 青空文庫

- 勝海舟|幕府始末 - 国立国会図書館

- 『勝海舟』 - コトバンク

- 勝海舟関係文書目録 - 国立国会図書館憲政資料室 2019/3/11目録作成

| 公職 | ||

|---|---|---|

| 先代 山県有朋(→欠員) 兵部大輔 |

海軍大輔 海軍大輔1872年 - 1873年 |

次代 (欠員→)川村純義 |

| 日本の爵位 | ||

| 先代 叙爵 |

伯爵 勝家初代 1887年5月9日 - 1899年1月19日 |

次代 勝精 |

勝海舟(かつ かいしゅう)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/06 16:30 UTC 版)

「シノビノ」の記事における「勝海舟(かつ かいしゅう)」の解説

江戸幕府軍艦操練所教授方頭取。かえでを通して甚三郎に任務を依頼していた。その後渡米し、留守の間甚三郎と平助に日本を守るよう依頼する。不穏な動きをする坂本龍馬に対しては、あえて気付かないふりをして弟子に取り泳がせていた。

※この「勝海舟(かつ かいしゅう)」の解説は、「シノビノ」の解説の一部です。

「勝海舟(かつ かいしゅう)」を含む「シノビノ」の記事については、「シノビノ」の概要を参照ください。

「勝 海舟」の例文・使い方・用例・文例

- はめを外して,勝手気ままに

- 勝者にかっさいを送る

- 「彼は試合に勝てるだろうか」「残念だけどだめだと思う」

- 彼は我々を勝利に導いた原動力であった

- 彼らはトップのチームに意外な勝利をおさめて大喜びした

- 彼らは皆僕がレースに勝つと思っている

- 身勝手を許さない

- 私たちは最後には勝つと確信している

- 彼の勝利は本当に驚くべきことであった

- 勝者には金のメダルが贈られた

- 我がチームは続けざまに5連勝した

- 勝ち馬に賭ける

- 今回は勝ち目はない,退散したほうがよさそうだ

- 大統領選に彼が勝つ見込みは「おそらく」から後退した

- 戦いに勝つ

- 先制の一撃は半分勝ったようなものだ;先手は万手

- 彼女は勝ったときうれしくて有頂天になった

- 我々のチームは決勝で負けた

- テニスで彼女に勝った

- 私は我々が試合に勝つと確信している

固有名詞の分類

- 勝海舟のページへのリンク