荒井郁之助(あらいいくのすけ 1836-1909)

初代の中央気象台長、日本の経度測定と標準時の制定。

荒井郁之助は江戸の生まれ、戊辰戦争の函館側海軍奉行で、測量技術者であり、そして開拓使仮学校時代の業績から「北海道教育の先駆者」とも呼ばれる。

江戸湯島で幕府代官荒井清兵衛の子として生まれた荒井は、幼名を幾之助といった。昌平黌で蘭学・洋算を学び、武技に優れていた。のちに軍艦操練所に入り、ここで航海術を学び、微積分の独習もしたといわれる。江戸湾測量などを担当、文久2年(1862)操練所頭取、明治元年軍艦頭となる。

戊辰戦争の際は、榎本武揚らと行動を供にし、函館で海軍奉行となり、最後まで奮戦したが降伏、その後幽閉されるが、明治3年(1870)に特赦となり、当時は中央官庁であった開拓使に出仕した。

当時の開拓使顧問ケプロンは、特に教育と測量事業に力を注いだ。その中で荒井は、初期には開拓使仮学校の実質的校長として、その後は測量技術者として活躍した。

開拓使の測量・地図作成は、当初勇払・函館の基線測量を基にする三角測量に拠ったが、方針の変更で挫折した。並行して、河川・港湾測量が行われ、荒井はこれらの測量を担当するとともに、「北海道浦川湾図」「北海道石狩川図」「北海道実測図」などの成果を残した。ここまでの技術は、アメリカ人で、開拓使測量長であったワッソン、デイらから得たものである。

その後内務省に入り、地理局測量課長となり測量事業の基礎を作った。特に、全国大三角測量の創始、日本の経度測定と標準時の制定、日本で最初の科学的皆既日食観測(明治20年)に携わり、明治19年(1886)海軍観象台の経度決定に際してダビッドソン・チットマン、小林一知・三浦清俊の測定結果とともに、地理局測定の荒井・小林の平均値が当てられた。明治17年以降は、気象台の設立に努力し、明治23年に中央気象台の施行とともに初代東京気象台長となり、明治42年(1909)に没した。著述には、「測量沿革考」(明治16年)「日本ノ地学経度」(明治18年)がある。

墓碑は、港区広尾の祥雲寺にある。現東京荒川区(三ノ輪)圓通寺には、旧幕臣戦友の集まり碧血会が中心になって建立した榎本武揚、大鳥圭介、そして荒井郁之助などの追悼碑が残る。

荒井郁之助

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/05/27 09:47 UTC 版)

|

荒井 郁之助

|

|

|---|---|

荒井郁之助

|

|

| 生誕 | 1836年6月12日 江戸湯島 |

| 死没 | 1909年7月19日(73歳没) |

| 墓地 | 渋谷区の祥雲寺と多磨霊園 |

| 出身校 | 昌平坂学問所 |

| 職業 | 蝦夷共和国海軍奉行 中央気象台長 |

| 子供 | 荒井第二郎 |

荒井 郁之助(あらい いくのすけ、天保7年4月29日(1836年6月12日) - 明治42年(1909年)7月19日)は、江戸時代末期(幕末)の幕臣。明治期の官僚。初代中央気象台長。幼名は幾之助。諱は顕徳(あきのり)、後に顕理(あきよし)とした。なお、明治5年(1872年)刊、開拓使版『英和対訳辞書』の序文署名では、自分の名前を郁之助ではなく、「郁」一文字で表わしている。

小惑星(5070) Araiは荒井郁之助に因んで命名された[1]。

略歴

出生から修養時代

天保7年4月29日(1836年6月12日)、江戸・湯島天神下上手代町(現在の東京都文京区)の組屋敷に生まれる[2]。父は幕府御家人で後年に関東郡代付の代官を務めた荒井清兵衛(顕道)で、郁之助は長男[2][3]。幼名は「幾之助」で、祖父・荒井清兵衛(顕徳)の幼名にちなむ[2]。荒井家は幕府の御家人で、代々小普請方を務めている家柄[2]。郁之助出生時の荒井家には曾祖母・祖父母・2人の叔父(成瀬善四郎・矢田堀景蔵)、一人の叔母が同居する大家族であった[2]。

7歳より隣家に住む六笠弘太郎や叔父の矢田堀景蔵(鴻)を師として漢学・儒学を学び、素読を始める[4]。8歳で昌平坂学問所勤番組の内山孝太郎に入門し、内山の私宅で素読を行う[4]。郁之助は素読を嫌い、13歳で素読吟味を済ませたという[4]。14歳で湯島の昌平坂学問所に入学する[4]。15歳より六笠弘太郎の勧めで書家の関雪江に書道を学ぶ[5]。12歳より叔父の薦めで、下谷御徒町に道場を持つ直心影流の石川瀬平治に剣術を学び、日置流・伴道雪派と言われる鵜殿十郎左衛門から弓術を学び、神田橋の渡辺半十郎から高麗流八条家の馬術を学ぶ[6]。18歳より西洋砲術を学びはじめ、20歳で幕府出仕(100俵10人扶持)、箕作阮甫のもとで[7]蘭学を修めた後、軍艦操練所教授を命じられた。

幕府出仕から戊辰戦争

航海術・測量術および数学にも通じ、1857年から幕府軍艦操練所で軍艦操練、測量、洋算を学び始め、1860年から甲賀源吾と共に高等代数、高等幾何、微分積分学の研究を始める[7]。文久2年(1862年)9月には軍艦操練所頭取に就任、松平春嶽や徳川慶喜ら要人を船で大坂まで送るなど重役を果たしていたが、元治元年(1864年)4月に講武所頭取を命じられたため海軍職を一時離れ、慶応元年(1865年)には歩兵差図役頭取となり、横浜で大鳥圭介と共にフランス式軍事伝習を受け、慶応3年(1867年)5月には歩兵頭並に進級した[8]。

慶応4年(1868年)1月に軍艦頭を命じられて海軍職に復帰、海軍副総裁榎本武揚らと共に新政府軍支配下に置かれた江戸を脱出、箱館戦争に身を投じることとなる。

箱館政権(俗に蝦夷共和国)下では海軍奉行となり、宮古湾海戦および箱館湾海戦に奮闘する。

開拓使出仕から晩年

降伏後は東京で2年半獄中生活を送り、「英和対訳辞書」を完成させる[7]。死刑を免れて榎本らと共に開拓使の役人として新政府に出仕。1872年に開拓使仮学校校長心得を勤める[9]。ワッソンらと北海道の三角測量を行う。

明治10年(1877年)、内務省地理局配属[10][11]。全国大三角測量計画を計画。

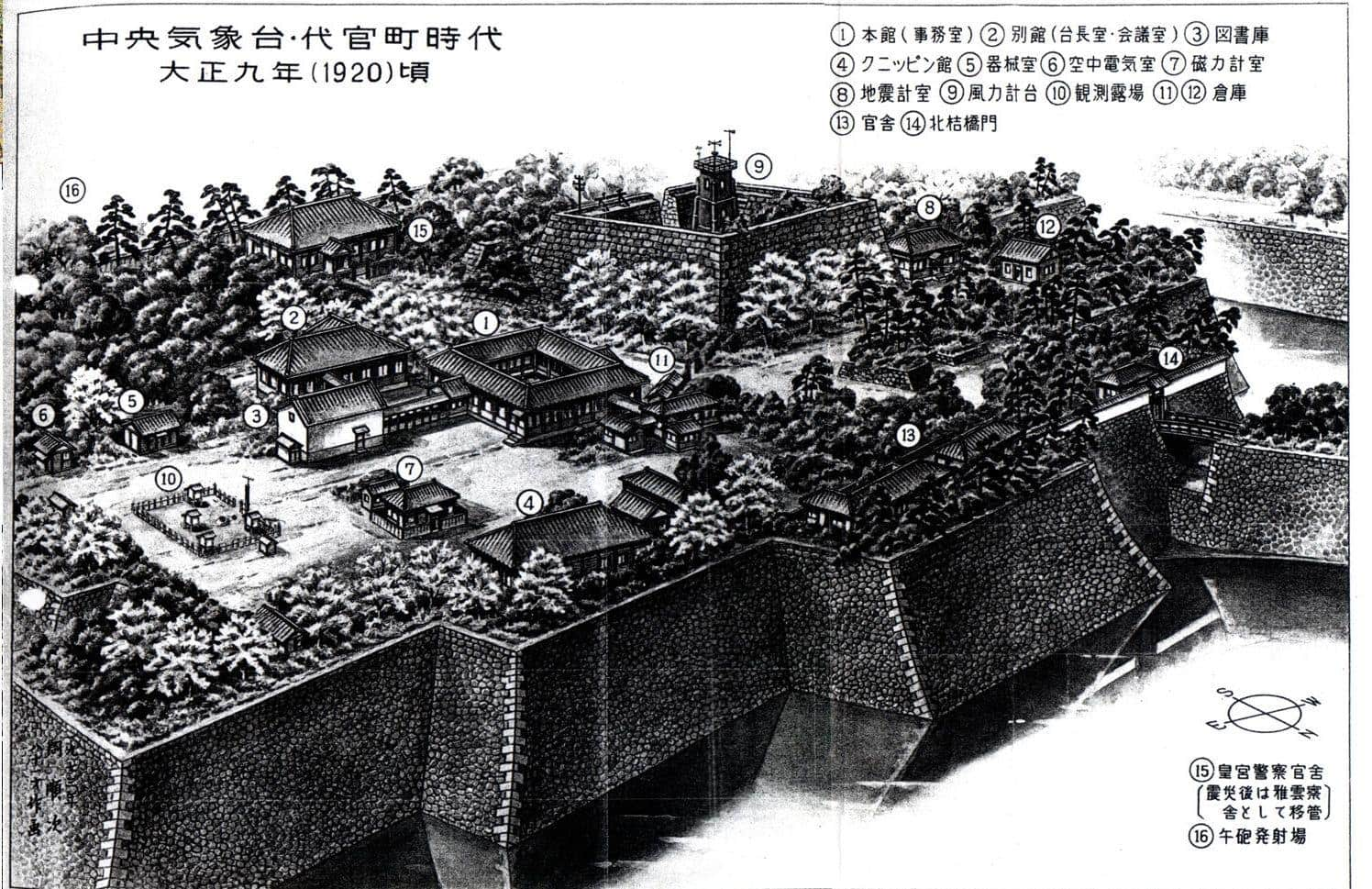

気象学・翻訳に励み、後に明治20年(1887年)に新潟県の永明寺山(現在の三条市)において皆既日食の観測を行う観測隊を率い、観測隊に参加した杉山正治が日本で初めて太陽コロナの写真撮影を成功させている[12]。明治23年(1890年)8月には初代中央気象台長に就任。

明治42年(1909年)、糖尿病がもとで永眠。享年74。息子の荒井陸男は画家となり、絵画館に収蔵されている『水師営の会見』などの作品をのこした[13]。荒井郁之助の墓石は祥雲寺にある。

栄典

人柄

海軍職に深く携わっていた荒井だが、水泳が不得手で、更に下戸だった。反面、甘い物が大好物で健啖家、箱館湾海戦時も大量の汁粉を作らせていたほどだったが、性格は身分・学歴をおごらず、温和でひどく謙遜家だったと言われている。

気象台長時代には、部下の報告書を見て決して訂正する事なく「至極結構」と言って許可したので、部下達からは『至極結構』というあだ名で呼ばれていた。一方、ある晩不意に入った強盗を槍で猛然と立ち向かっていって追い出したという武勇伝も残る。しかし宮古湾海戦などについて聞いても「あの時は夢中だった」と答えるのみだったと言う。

戸籍には士族や華族などとは書かずに"平民"とした。その時質問を受けた荒井は、「敗軍の将、再び兵を語らず。牢獄から出てきた時に剣を捨てて、生まれ変わって再生をしたのであるから、平民となるのである」と答えたそうだ。

関係者

- 矢田堀鴻…江戸幕府海軍総裁。父・清兵衛の弟で、郁之助の叔父にあたる。

- 勝海舟…幕末の幕臣。後、明治政府海軍卿。軍艦操練所時代に親交が深かった。

- 榎本武揚…幕末の箱館政権(蝦夷共和国)総裁。後、開拓使仲間。

- 大鳥圭介…横浜三兵伝習所時代のルームメイト。箱館政権陸軍奉行。後、同上。

- 土方歳三…箱館政権陸軍奉行並。宮古湾海戦を共に戦った。箱館戦争で戦死。

作品

TVゲーム

出典

- ^ “(5070) Arai = 1951 TY = 1954 EN = 1970 AS = 1979 WQ5 = 1982 HA = 1990 UJ6 = 1990 VE7 = 1991 XT”. 2022年8月16日閲覧。

- ^ a b c d e 原田(1994)、p.1

- ^ 上田正昭、津田秀夫、永原慶二、藤井松一、藤原彰、『コンサイス日本人名辞典 第5版』、株式会社三省堂、2009年 56頁。

- ^ a b c d 原田(1994)、p.13

- ^ 原田(1994)、p.17

- ^ 原田(1994)、p.18

- ^ a b c d “開拓使仮学校初代校長 荒井郁之助 : 数学教室の沿革”. 北海道大学大学院理学研究院数学部門/北海道大学大学院理学院数学専攻/北海道大学理学部数学科. 2020年12月5日閲覧。

- ^ 小川、132頁

- ^ “資料でたどる北海道大学の歴史”. 北海道大学150年史編集室. 2022年10月25日閲覧。

- ^ 加藤芳夫「明治初期の勇払基線と苫小牧の発展:わが国最初の系統的な基線測量と三角測量をめぐって」『地図』第16巻第4号、日本地図学会、1978年、11-16頁、doi:10.11212/jjca1963.16.4_11、ISSN 0009-4897、 NAID 130003812982。

- ^ 堀内剛二. “初代中央気象台長荒井郁之助 その青年時代”. 日本気象学会. 2020年12月4日閲覧。

- ^ Arai, I.(1888): The Total Eclipse of the Sun 1887 Aug 19, Memoirs of the Royal Astronomical Society, 49:1, 271.

- ^ 久住忠男『海軍自分史 運命を変えた戦争と平和』光人社、1987年。 ISBN 4-7698-0363-X。210頁-211頁

- ^ 『官報』第1650号「授爵叙任及辞令」1888年12月27日。

- ^ 『官報』第1935号「叙任及辞令」1889年12月9日。

- ^ 『官報』第3258号、明治27年5月12日。

参考文献

- 福永恭助『海将荒井郁之助』(昭和18年(1943年)5月発行)

- 原田朗『荒井郁之助』人物叢書 吉川弘文館(平成6年(1994年)7月発行 オンデマンド版[1] 2021年11月 ISBN 9784642752008)

- 小川恭一編『寛政譜以降旗本家百科事典』東洋書林(平成9年(1997年) - 平成10年(1998年)発行)

| 学職 | ||

|---|---|---|

| 先代 正戸豹之助 |

東京気象学会会長 1883年 - 1888年 |

次代 山田顕義 大日本気象学会会頭 |

荒井郁之助

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/12 13:42 UTC 版)

榎本とともに牢屋にいる。五稜郭の戦い(蝦夷共和国)では海軍奉行。

※この「荒井郁之助」の解説は、「榎本武揚 (小説)」の解説の一部です。

「荒井郁之助」を含む「榎本武揚 (小説)」の記事については、「榎本武揚 (小説)」の概要を参照ください。

荒井郁之助と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 荒井郁之助のページへのリンク