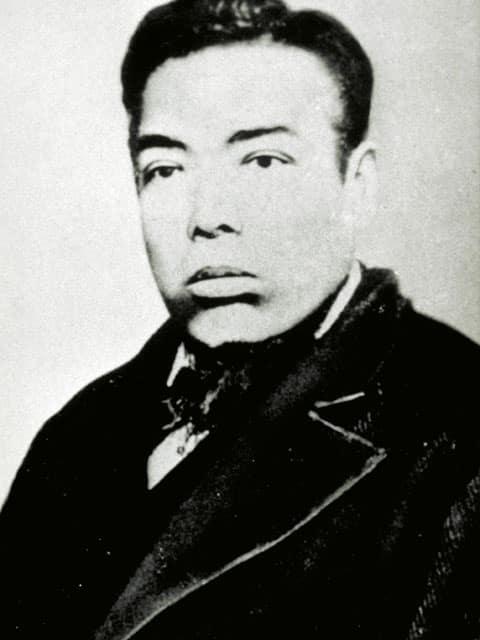

みしま‐みちつね【三島通庸】

三島通庸 みしま みちつね

鹿児島生まれ、官僚。家は鹿児島藩の鼓の師範。尊王攘夷運動で活躍、鳥羽・伏見の戦後東北を転戦した。明治4年(1871)東京府に出仕、酒田・鶴岡県令を経て9年(1876)から15年(1882)まで山形県令。15年(1882)1月から福島県令を兼任(同年7月より福島県令専任)。翌年10月より栃木県令を兼ねた。17年(1884)内務省土木局長に転じ、翌年警視総監に就任。積極的に地域開発を進める「土木県令」として知られる一方、強権的な手法で自由民権運動と対立、福島事件や加波山事件を誘発した。

| キーワード | 官僚 |

|---|

(注:この情報は、国立国会図書館ホームページ内の「近代日本人の肖像」の内容を転載しております。掲載内容の複製については、国立国会図書館の許諾を得る必要があります。)

三島通庸

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/09 12:51 UTC 版)

|

|

この記事には複数の問題があります。

|

|

三島 通庸

みしま みちつね

|

|

|---|---|

|

|

| 生年月日 | 1835年6月26日(天保6年6月1日) |

| 出生地 |  江戸幕府 薩摩国鹿児島郡武村 江戸幕府 薩摩国鹿児島郡武村(現:鹿児島県鹿児島市上之園町) |

| 没年月日 | 1888年10月23日(53歳没) |

| 死没地 |  日本 東京府麹町区 日本 東京府麹町区(現:東京都千代田区) |

| 前職 | 教部大丞 |

| 現職 | 警視総監 |

| 称号 | 正三位 勲二等旭日重光章 子爵 |

| 配偶者 | 三島和歌子 |

| 親族 | 娘婿・牧野伸顕(内大臣) 娘婿・日高栄三郎(貴族院議員) 娘婿・日野資秀(貴族院議員) 孫・三島通陽(参議院議員) 孫婿・吉田茂(内閣総理大臣) 孫婿・秋月種英(貴族院議員) 玄孫・麻生太郎(内閣総理大臣) 玄孫・武見敬三(参議院議員) 来孫・堀内詔子(衆議院議員) |

第3代 栃木県令 第3代 栃木県令

|

|

| 在任期間 | 1883年10月30日 - 1885年1月22日 |

第5代 福島県令 第5代 福島県令

|

|

| 在任期間 | 1882年1月25日 - 1884年11月21日 |

初代 山形県令 初代 山形県令

|

|

| 在任期間 | 1876年8月22日 - 1882年7月12日 |

| 在任期間 | 1875年8月31日 - 1876年8月21日 |

|

第2代(第2次)酒田県令

|

|

| 在任期間 | 1874年12月3日 - 1875年8月31日 |

三島 通庸 (みしま みちつね、1835年6月26日(天保6年6月1日) - 1888年(明治21年)10月23日)は、日本の内務官僚。位階・勲等・爵位は正三位勲二等子爵。通称は弥兵衛。林太郎、千木とも。県令時代は、反対派を押し切り強力に土木工事を進める手法から「土木県令」や「鬼県令」の異名[誰によって?]で呼ばれた。

生涯

薩摩藩士時代

薩摩藩士で鼓指南役の三島数右衛門通純と秀(旧姓・池上)の長男として、薩摩国鹿児島郡武村(現在の鹿児島県鹿児島市上之園町[* 1])に生まれる。幼名は林太郎、のち弥兵衛。3歳下の弟に伝之丞、妹・ぬい、がいる。三島家は藩の御能方で金春流の鼓指南役を勤め石高は50石弱であった。上之園郷中[注釈 1]に属し、小野道場で示現流とともに薬丸自顕流の剣術を習得した。なお、小野道場には3歳年上の海江田信義がいた。また、伊地知正治から兵学を学んだ。

嘉永6年(1853年)に弟の伝之丞が郷中で侮辱を受けたことから相手の千田某を斬ったため、伝之丞が切腹。

安政2年(1855年)、弥兵衛が起こした決闘を巡る裁定により謹慎を命じられ、鹿児島城下から西へ十二里離れた隅之城で3年間生活する。

安政5年(1858年)、父・通純が死去。弥兵衛は24歳にして許されて鹿児島城下へ戻る。其の後、同年中に仲間とともに脱藩をはかる。

文久2年(1862年)3月、島津久光の警護のための軍勢140人余りの一人に選ばれ、十三番隊に属して上洛。大阪藩邸に滞在中、柴山愛次郎と橋口壮介、弟子丸龍助らから同じ郷中出身の柴山景綱と共に精忠組へ勧誘される。一度は断わったものの、その後さらに田中謙助に勧められ[1]、柴山と共に4月23日、精忠組の一員として寺田屋騒動に関与、降参の説得に応じる。この時期、「赤心報皇国 皇国の 御代安かれと 武士の あかき心を 尽くす今日哉」等と書いた書を縫い付けた羽織を着用していたという[注釈 2]。同月30日に篠原国幹、吉原重俊、西郷従道、柴山景綱等と大阪から船で日向の細島港まで護送され、自宅での謹慎を命じられる。10月、久光の帰藩後に謹慎を解かれる。

文久3年(1863年)、弥兵衛を改め通庸と称する。また、7月に桐野利秋、野津道貫らと共に京都護衛として選ばれ上京。京都で薩英戦争の勃発を知り、通庸が「イギリスとの戦争に薩摩が負ければ京都を守る意味がない」と仲間に意見したことが容れられて薩摩に帰ることに決するも、伏見にて薩英戦争が終わったことを伝えに来た高崎正風に出会い、藩邸に引き返している。

元治元年(1864年)2月、藩命にて大阪土佐堀藩邸に移り折田要蔵らと大阪湾の海防を担う。折田、内田政風らと海防論を二条城にて閣老に建策[2]。3月には大久保利通に報告の書簡を折田らと連名で送っている[3]。なお、2月から4月まで折田の下で学んでいた渋沢栄一の面識を得ている[4]。その後、沖永良部島から戻った西郷隆盛に取り立てられる。5月、柴山権助の次女で柴山景綱の妹である柴山和歌子と結婚。7月、第一次長州征伐において西郷の下で小荷駄方に任じられる[5]。

慶応2年(1866年)、藩主・島津茂久の率兵上洛に伊地知貞馨らと反対[6]。

慶応3年(1867年)、長男・三島彌太郎が生まれる。10月、薩長連合による討幕の軍勢の一員として、薩摩藩所有の豊瑞丸で大山綱良らと約400人の兵を率い三田尻港に集結。

明治元年(1868年)、藩主・島津忠義から人馬奉行に抜擢され、戊辰戦争においては1月の鳥羽・伏見の戦いで小荷駄隊を率いるなど活躍した。その後、山陰道鎮撫総督の西園寺公望に従い小荷駄差引として山陰地方へ。3月に帰京、鹿児島に戻り新政府の神祇事務局の依頼を受け、高屋山上陵など薩摩・大隅の神代山陵調査を薩摩の国学者・後醍院彦次郎(後醍院真柱)らと共に行う[7]。8月、再び薩摩郡の歩兵大隊の差引として越後路に出発、9月に会津に転戦[5][8]。若松城落城後は薩摩に戻り川村純義らが推進する藩政改革にも参加。10月、藩命により会計・民事奉行となる。

明治2年(1869年)2月、長女・三島園子が生まれる。旧都城領主・島津久寛が鹿児島へ移り、9月に通庸が日向都城地頭として着任。

明治3年(1870年)、次女・三島峯子が生まれる。母智丘に神社を建て桜を植える。

明治4年(1871年)11月、鹿児島に帰任。なお、後任は桂久武である。

明治政府時代

東京府参事

明治4年(1871年)9月、それまでの業績が認められ、高崎五六、高崎正風らと共に上京命令を受け、10月に海路で東京に至る。藩からは東京府令を薦められたが、大久保利通の計らいにより、11月には六等出仕(奉任官)として東京府庁に権参事として入り、これ以後、新政府に出仕する。

明治5年(1872年)1月、叙従六位。2月に東京中心部は大火災で焦土となっていた。3月、東京府下焼失跡煙火石室建築掛となる。被災地の再建には大蔵省の監督下に東京府が進めることとなったが、手法を巡り対立。4月には宮島誠一郎に大蔵省の暴走を阻止するため「国権」「民法」を左院において制定してほしい旨を伝えた[9]。5月、東京府参事となる。その後、三島は府知事・由利公正を説得、ところが由利は7月に岩倉使節団に加わるため免官。大蔵省建設局が主導することとなり、大蔵省大輔の井上馨と渋沢栄一が、岩倉使節団からの報告によるシカゴ大火の復興策を参考にしたレンガ造建築の計画を提唱。三島もこれに賛同し大蔵省土木寮の原口祐之らと着工[10]、後に銀座煉瓦街となる[11]。

同年、大蔵省の権限が過度であると問題視する宮島誠一郎が内務省設置案を政府要人に提案。その協議の場に左院議長・後藤象二郎、副議長・江藤新平、参事・板垣退助、陸軍少輔・西郷従道らと共に三島も参加[12]。三島は設置に賛成だった[13]。

10月に布告された芸娼妓解放令にも尽力。11月、教部大丞となる。同じく教部官僚だった奥宮慥斎とは意見を異にした。

同年、妻子が上京し麹町永田町に居住。

明治6年(1873年)3月、三女・三島竹子が生まれる。

鶴岡(酒田)・山形県令

明治7年(1874年)12月、内務卿・大久保利通により酒田県令(現在の山形県酒田市など旧庄内藩を所管)に就任する[11]。この人事には伊藤博文が関わったとされる[14]。着任早々の課題は、ワッパ騒動と呼ばれる農民抗議への対策であった。これは、旧庄内藩時代からの県令や官吏が、明治政府の布告を無視して旧庄内藩時代同様の税と労役を課したことに対する農民の反抗であった。三島は官吏を全面的に更迭するとともに、農民に対しては弾圧で臨んだ。翌年、裁判により過納金を農民に返すことで騒動は決着した。

明治8年(1875年)、次男・三島弥二が生まれる。2月、ワッパ騒動の報告のため上京。8月、酒田県が鶴岡県に改名される。

同年、鳴鶴学校を海晏寺に作り英才教育を行う。この学校には酒田・鵜渡川原の各学校より優等生120名を選んで入れる[* 2]。12月、教部大丞の兼任を解かれる。

明治9年(1876年)7月、三男・三島弥六が生まれる。8月21日に、鶴岡県、旧山形県、置賜県が合併され、現在の山形県が設置されると、三島は初代・山形県令に就任した。明治10年(1877年)に着任するが、この時、「(明治十年三月)町口で岩切や職員たちの出迎えを受けた通庸は、彼等の用意した人力車で香澄町(現・木の実町)の公邸に入る。公邸には薄井と船越が待っていた。(略)公邸は、水野氏(山形最後の藩主)の藩校経誼館を改築したもので、県庁を兼ねている。通庸以前の県令は、水野氏の新御殿を県庁にしていたが、大山形県となり、手狭なために通庸が、新御殿から通りを隔てた経誼館に移した」という[15]。なお、この年に、同郷・同い年で共に精忠組の一員として寺田屋騒動にも関わった義兄の柴山景綱を山形に招き、以後も終生、公務を共に進める。

明治9年(1876年)、山形市内に湯殿山神社(里之宮)を建立。

在任中に、藩校の経誼館を「庭を望む建物の一部を改築して、貴紳顕官の接待所兼宿舎-迎賓館にした。現在、経誼館のあとには教育会館が建っているが、大正十五年、会館建設が決議されるまではそっくり庭が残っていたという。(略)弥太郎が下駄をつっかけ、気軽に出て行ったのは、迎賓館の東隣がローレツの官舎、庭を隔てた南隣が三島邸だからである」という[16]。自身が住む官舎は、旧藩主の隠居所であった茅屋とした。「立派な私邸どころか官舎に居住していた。しかも茅葺の陋屋である。後に煉瓦づくりの官舎が新築されるが、そこに住んだのは、次の山形県令折田平内から」[17]だという。

- 山形での道路事業

山形県における政策の中心は、道路・橋梁整備と公共施設の建築であった。当時、山形県から東京方面あるいは宮城県へ出るには山越えしなければならず不便だったため、新道の開削工事を推進。三島が山形県令になったときに、内務卿の大久保利通に県政の方針を問われ、第一に新たな道路を開いて交通の便を良くすることを挙げると、三島の主張を聞いた大久保は「あまり一時に大事業を行うのはどうか」と疑問を投げかけたが、三島の決断は堅く、大久保もそれを許したという[18]。江戸時代まで、現在の山形県、特に庄内地方(旧鶴岡県)は、日本海と最上川を経由する舟運により、江戸よりも大坂と強く結びついていた。しかし、明治時代に陸運が重視されると、陸路による東京までの交通整備が進められた。

明治9年(1876年)、東京と東北諸県を結ぶ萬世大路(万世大路)の一部である山形福島間の建設計画の告示を出し、総額14万5千円の工事金を地元負担とするように区長[注釈 3]に要請[18]。

- 刈安新道

- まず、米沢から福島へ出るための道として刈安新道を計画。それまで、奥羽山脈を越える山形・福島間の道路は、川越石から栗子山の南鞍部を通って福島市の大滝に至るもので、この峠は標高が高く地形は急峻で、道路としての利便性は低いものであった。そのため、往来する人々は板谷峠を越えることが多かった[* 3]。予算のおおよそ半分にあたる9万5千円を費やし、明治9年、途中に当時日本最長になる栗子山隧道の掘削に着工した[19]。東アジア初の本格的な山岳路工事であり、栗子隧道の掘削は山形側の岩盤が固いために難航した。そのため当時、世界に3台しかないといわれていた蒸気エンジンの米国製削岩機を導入、削岩した穴にはニトログリセリンを詰め、爆破しながら進める大事業だった[20]。明治12年には内務卿の伊藤博文と大蔵大輔の松方正義が視察。同隧道は明治14年10月に貫通、明治天皇を迎えての開通式典が行われた。現場にいた三島は「ぬけたりと よう一声に夢さめて 通ふもうれし 穴の初風」との歌を残した。他にも覗橋などを整備した。

- 関山・作並・金山・磐根・加茂街道

- 山形・仙台間の既存の街道では、冬場の積雪と険しい山道のため、増加する人々の往来や物流に対応できないとして、馬車が通れる新道の整備を行ったものである。関山街道の関山隧道(関山トンネル)は、標高600メートルの位置に掘られた延長287メートルの隧道で、この完成により山形から宮城県まで馬車での通行が可能になった。また、雄勝峠、加茂坂峠なども改良・整備。磐根街道の開削中には温泉が湧出し草薙温泉となった。

- 小国新道

- 早坂新道

- 明治11年(1878年)、山形市と上山を結ぶ早坂新道が開通。なお、この道は明治20年に文相森有礼が東北の学校を視察する折に通り、金瓶尋常小学校の生徒だった斉藤茂吉がこの道で森に敬礼した[21]。当時造られた堅磐橋(山形県上山市大字川口字川原)、中山橋(山形県上山市中山)、覗橋(山形県上山市楢下)などが現存する。

- 羽州街道

これらにより山形県の産物が陸路で福島や仙台に出て、ついで奥州街道や鉄道による東京への輸送路が確立した結果、県経済は活況を呈した。「土木県令」とあだ名されたのも、ちょうどこの頃からである[19]。これらの道は後に国道13号、国道48号となり、トンネルや橋梁の代替わりやバイパス道路化を経ながらも、明治時代以降の物流の変化によく対応し[* 4]、現在でも県内の主要道路であり続けている[* 5]など、山形県内陸部の交通インフラ整備には成果を上げている。

- 公共施設建設

建築では、県庁・病院・学校などを当時としては大きな規模で多数作った。現存するものに旧済生館病院本館(重要文化財)、旧東村山郡役所、旧西村山郡役所、旧東田川郡役所、旧西置賜郡役所(現・文教の杜ながい)、鶴岡の朝暘学校、三川橋、などがある。現存しないものでは旧山形県庁舎がある。

済生館病院建造に先立つ明治10年7月に一等属の筒井明俊を病院建築掛に任命し、長谷川元良院長と共に上京させて東京大学医学部病院、陸軍病院、横浜海軍病院といった東京・横浜方面の病院建築の実情を視察させた。それと前後して三島も上京して東京大学(東京帝国大学の前身)医学長の三宅秀に病院建築の設計図作成を依頼した[22]。なお、筒井が平面図を作成[23]。塔の部分は山形県の十等出仕になった原口祐之によって完成[24]。

明治17年には、高橋兼吉が建設を請け負っていた鶴岡警察署庁舎が完成。

これらは擬洋風建築で建てられたが、作業に従事した棟梁たちがその後も形式を踏襲したため、東北地方には多数の擬洋風建築が存在することとなった。

- 米沢製糸場

明治9年(1876年)8月、宮島誠一郎が三島を訪ねる[25]。その後、宮島の提唱により士族授産のための製糸場設立が三島の下で進められた。

- 高橋由一による描画

明治14年(1881年)に山形市を訪問した洋画家の高橋由一は、これらの建築物や都市の景観を描いている。この時、高橋は新道を写生して石版画帖を刊行することを三島に建言。これにより明治17年、三島から石版画の製作を依頼、高橋が山形・福島・栃木の3県の新道を描いて「三島県令道路改修記念画帖」とした。石版画の構成は、山形が55図、福島が53図、栃木が20図で全128図である[* 6]。高橋は三島を「熱心は凡人の及ばざる神力というてよし」と評している。

なお、天童出身の菊地新学を御用写真師として雇い入れ、山形県で施工したすべての土木事業を撮影させている。特に、山形官庁街の写真は、大通りに全体が見渡せる櫓を組んで撮影する、大掛かりなものであった[* 6]。

これらのうち現存する建物・遺構は、経済産業省により近代化産業遺産に認定されている[* 5]。

- サクランボ栽培の導入

明治9年(1886年)、東京の三田育種場と北海道開拓使庁から果樹苗木を取り寄せ、山形市内の県模範場に植えさせた。このうちサクランボの品種名は、最初に輸入した時の苗木につけた番号がそのまま名称になったといわれ、黄玉が8号、ナポレオンが10号などと呼ばれていた。現在は、品種改良により佐藤錦、高砂、ナポレオンなどが主流であるが、最近では紅秀峰、紅さやか、紅てまりなどの新品種も栽培されている[* 7]。

- 西南戦争

明治10年(1877年)2月21日、鶴岡士族が不穏な動きを見せるが、三島は重病のため前年末から東京に戻っており、船越内務権大書記官を現地に派遣。27日、「鶴岡士族西郷に呼応す」との誤報により船越書記官・薄井山形県大書記官が仙台鎮台へ派兵依頼を打電。三島は病をおし東京を発つ。3月8日、山形入り13日には県庁に着いた。庄内の士族・松平親懐と会談し反乱の志がないことを確認した[8]。

明治11年(1878年)8月、四女・三島鶴子が生まれる。この年、山形市を訪れた英国人女性イザベラ・バードは、著書『日本奥地紀行』で、近代的な山形市街に受けた強い印象を記している。

同年、巡業で山形を訪れた力士朝日嶽鶴之助を横綱免許を発給していた五条家に推薦した。

明治12年(1879年)12月、五女・三島千代子が生まれる。

- 那須野ヶ原開拓

明治13年(1880年)、栃木県令になる以前から地方の開墾に熱意を示しており、栃木県の那須野ヶ原に開拓のため政府から約992haの土のを貸下げを受け、鹿児島士族ら18人と法人を設立。後の三島農場である。長男の彌太郎を社長、親交の深い部下14名を株主として入植者を募集した。同年10月、小林熊蔵他19名が、11月には島田新次ら14人が入植。事務所の南側約149haは碁盤目状に区画された。

明治14年(1881年)8月、明治天皇が東北巡幸、有栖川宮熾仁親王に名代として那須野を視察、その後、右大臣・岩倉具視らも訪れた。10月、収穫米を献上、明治天皇から肇耕社(ちょうこうしゃ)と命名賜る。

三島は肇耕社敷地内に穀物の神である豊受姫大神を開拓者のために祀り、母智丘(もちお)神社を建立。現在の那須塩原市三島に別荘を構えた。那須には当時の区割りが現在も残っており、古くからの住人には開墾当初の入植者の子孫が多い。

明治19年(1886年)に肇耕社を解散して三島農場として再出発。

明治14年(1881年)2月、六女・三島徳子が生まれる。

明治15年(1882年)7月、転任。なお、後任は折田平内である。

栃木・福島県令・内務省土木局長

明治15年(1882年)1月から自由民権運動を推進する自由党勢力が盛んな中通り(福島県中部)と会津地方(福島県西部)の福島県令を兼任。運動の監視、沈静化に努めた。酒田県令時代からの腹心である村上楯朝、海老名季昌、柴山景綱、荒賀直哉らを福島県庁の一等属に任命[26]。7月より福島県令専任。在任中は自由党や県議会の安部井磐根、佐藤忠望、山口千代作、三浦信六、白井遠平、佐治幸平、市原又次郎、岩崎万次郎らと対立。

- 会津三方道路

明治15年(1882年)2月17日に三島は福島県庁に初登庁するや、その10日後の2月28日には早速、県官の海老名季昌と土木課長の中山高明の両名を若松町に派遣して、会津六郡の郡長を集め、会津三方道路の開鑿事業に着手した[27]。宇田成一らの反対があったが、三島は県令として越後街道、会津街道、山形街道の3つの街道(会津三方道路)の建設を推進した。主に車峠、小和滝橋、紅葉山通り、池ノ入切通し(現・福島県道129号二本松安達線)、白崎橋、取上橋、釣浜橋、岩津橋などを改良・整備。しかし、道路は完成したものの、既に陸運の中心が鉄道に切り替わっていたために一部の街道整備は時代遅れになっていた。更に道路建設は地元住民に負担を強いたため、自由党との軋轢を強めた。

明治16年(1883年)10月より栃木県令就任、12月に着任。田中正造、村上定らと対立。

同年、福島市内を流れる荒川に架かる木製の信夫橋が豪雨により流出、三島はただちに原口に架け直させ、石造とした。

- 塩原道路

前県令の藤川の下、西那須野から塩原温泉を経て会津若松に通じる道路の開鑿が計画・着工。経路の関谷宿から塩原までの道は幅7mで馬でしか通れなかったものを改善するためである。藤川自身も現地で測量を行った。三島が県令就任後、県議会の決議を経て約12万3,000人の労力を動員し、岩を削り十二箇所の橋を架け、半年で西那須野から塩原古町までの塩原渓谷街道(約20km)が開通。路面には砂利が敷かれていた[28]。明治17年(1884年)に完成し、三条実美太政大臣らが列席する開通式を行った。この塩原道路は現在の国道400号線となっている。

さらに、塩原から北上し尾頭峠を迂回し善知鳥沢を経て福島との県境にある山王峠までの区間も整備。述べ約25万人の土木工、1万5000人の村人、これに囚人を加えて動員し、約10ヶ月で完成した。この区間は後に「三島街道」と呼ばれる。

他、塩原から先の日光方面にある桃ノ木峠、を整備、陸奥街道のうち宇都宮─氏家間は新道を造り、氏家 - 白川間および宇都宮以南は改修を行った。また、旧日光市街の主要道路(現・国道119号線)を、神橋までの石段だったものを一般道にした。さらに、佐野市寺岡から桐生市小俣までの約24kmを拡幅し改修した。

- 安積疎水

明治15年(1880年)10月、かねてから工事が進められていた猪苗代湖の水を引く安積疏水の幹線水路と七つの分水路が完成、開成山大神宮で通水式を挙行。岩倉具視右大臣、徳大寺実則宮内卿、松方正義大蔵卿、品川弥二郎農商務大輔ら政府高官、安積疎水掛、県庁高官、地方有志らが列席。この時に当時の塩原役場の裏にある丘に三条が植えた桜の木が今も残っている[29]。

- 那須疎水

明治11年、初代栃木県令の鍋島幹の下、運河構想に印南丈作と矢板武らが参画したが、政府から工事の許可が下りなかった。そこで明治13年、印南らは那須開拓社を開設したが、荒涼たる原野の那須野ヶ原にはやはり水が必要であることから、第2代栃木県令・藤川為親の下、再度工事申請を行ったところ明治14年(1881年)1月に許可が下りた。明治15年には飲用水路が竣工。藤川が明治16年(1883年)に箱根県令に転任すると計画が立ち消えとなるおそれが出たため、印南らは明治16年から18年にかけて計6回上京して政府要人に誓願した。また、明治17年には印南・矢板両名で銀行から5,000円を借り入れ、西岩崎付近で隧道の試掘を行った。三島が16年に県令となると、印南らと同時並行で三島も政府と交渉を進めるが、16年3月には岩倉具視から「那須引水ニ付品川ノ意向 農商務省出金ハ困難」との書簡を受ける[30]。17年に三島が内務省土木局長を兼任すると工事が本格化。明治18年(1885年)4月には内務省から那須疎水開削の許可が下り、那珂川の西岩崎から千本松に至る約15kmの水路工事が着工。土木局直轄事業として10万円が下付される。工事には安積疎水の工事を担った大分の石工集団も参加した。蛇尾川や熊川の地下を横切る伏越の工事では、切石やセメントを用いる技術を採用した[31]。同年9月、竣工し肇耕社で通水式を挙行、北白川宮能久親王をはじめ内務卿・山県有朋らが列席。近年設置された那須野が原博物館の敷地には、開墾に必須であった那須疏水も再現されている。

- 福島事件

福島県議会議長だった自由党の首領・河野広中は激発を戒めたが、明治15年3月に三島は町野主水らと帝政党を作り、自由党が発行する福島自由新聞に対して官製の福島新聞を作るなど、自由党に対抗した。河野はついに8月、福島事件を起こし逮捕・投獄された[32]。

明治15年(1882年)、福島県出身で社会福祉事業家の瓜生岩子を知り[* 8]、賛同する。三島が管内視察で会津に来た際には、瓜生を呼び善行を奨励した。また、瓜生も三島を訪ね窮民救済について献策をしたという。なお、瓜生は明治19年に三島の勧めもあり、末娘のとめと裁縫修行中の娘3人と共に福島に転居、長楽寺の境内に住居を構えた[* 9]。

同年、現在の福島市近辺にあった村の住人らの嘆願を受け、阿武隈川に架ける松齢橋を着工、翌年竣工。

明治16年(1883年)6月、七女・三島繁子が生まれる。

- 県庁移転

去る明治15年(1882年)に宇都宮町の有力者らが県令の藤川および内務省に県庁移転を請願したが却下されていた。宇都宮町は宇都宮県の県庁所在地であり、明治5年以来栃木県の県庁所在地と並んで因獄、裁判所、招魂社、鎮台分営、県立病院が設置されていた。千住までの乗合馬車の開通、二荒山神社の国弊中社列格など、栃木町をしのぐものがあった[33]。さらに、請願を出した者が、庁舎として陸羽街道に面した上町の熱木町周辺に5,000坪の敷地を供し、移転の際の仮庁として台陽寺の伽藍を提供しようと申してでいた[34]。こうした背景を踏まえて、明治17年(1884年)、政府は官報で栃木県の県庁所在地を栃木から宇都宮に移転する布達を発すると、県令であった三島の指示により県庁移転が実行された。2月、病気のため一時、東京に戻っていたが、病気を押して県庁移転事務のため帰任。鎮台の分営を借りて事務にあたった。この後、庁舎は宇都宮の塙田に置き大通りを整備。この時期、熱海に療養しているが4月には栃木に戻っている。

- 若松新道

明治17年(1884年)、会津若松に通じる新道の建設を着工。延べ労力約25万人超(うち15から60歳までの近隣労働者約1万5000人)で工事を進め、わずか10ヶ月で完成した[35]。

- 加波山事件

明治17年(1884年)に内務省土木局長(県令と兼任)、東京の市区改正に尽力。12月、四男・三島弥吉が生まれる。

同年、自由党員が三島の暗殺を謀った加波山事件が起こる。また、塩原街道を開発整備し、同時に塩原に別荘を構えた。

警視総監・臨時建築局副総裁

明治18年(1885年)12月22日、第5代警視総監に就任した[注釈 4]。武術を振興し、弥生慰霊祭記念柔道剣道試合を毎年開催することとし、同大会で横山作次郎と中村半助の55分に及ぶ試合を引き分けた。また、武術家を警視庁武術世話掛に採用した。三島が在任中に死去するまでの2年10か月間に警視庁の武術は大きく飛躍したことから、警視庁武術の功労者といわれている。代表例では柔道が武術世話掛の必修科目となったことから全国に広まった。

明治19年(1886年)2月、五男・三島弥彦が生まれる。3月、警視庁撃剣世話掛の補充について山岡鉄舟に相談したところ高野佐三郎の推薦を受け即採用。また、警視総監として、全国の武術家を芝の弥生館に集めて武術大会を開いた[36]。

同年7月、臨時建築局副総裁に就任。内閣直属で主と建設を進める役であり、総裁は井上馨。官庁集中計画などを考案。12月、井上と三島が首相の伊藤博文に建議、これには首都移転が提言されていた。12月14日、社寺局長を兼務。

明治20年(1887年)5月24日、維新の功により子爵を授けられた[38]。

- 保安条例

同年2月25日、三大事件建白運動や大同団結運動など自由民権運動の高揚に対し、皇居付近から「危険人物」を排除する事を目的とした保安条例が勅令として公布されると、警視総監として即日施行した。当時の首相である伊藤は条例に反対であり、内務大臣の山縣も消極的な態度であったものの、三島は条例を積極的に推進していたとされる。当条例の対象人物には尾崎行雄、片岡健吉、中江兆民、星亨などがいた。

同年11月、警視総監職が多忙に付き建築局を辞職[39]。

同年、床次正精が作成した西郷隆盛の肖像画について、床次から意見を求められる。

また、年末に警視庁にてドイツ語を解する人材が必要となったので、千葉県令・船越衛に問い合わせたところ、高橋琢也を紹介された[40]。

明治21年(1888年)、山岡鉄舟の推挙を受け大炊御門師前を警視庁に採用。4月、千住小塚原に死刑者の法要供養を行い、雑司ヶ谷に埋葬場を移し慰霊塔を建立。5月、織田完之らが進める千葉県の印旛沼開削計画のために設立された大明会の発起人の一人として、渋沢栄一らとともに名を連ねた。

晩年

明治21年(1888年)夏、警視総監在任中に脳溢血に倒れた[41]。明治天皇から黒田清隆に三島の容態の下問があり[42]、原口祐之が毎日見舞いに訪れた。そして同年10月23日、東京麹町にあった官舎にて、見舞いに訪れた多くの部下・友人たちに看取られ、この世を去った。享年54。なお、警視総監の後任は折田平内。葬儀には1万2千名が参列し、青山霊園に埋葬された。入院から死の当日までの見舞い客、葬儀・一周忌の参列者まで一人ひとりの名前が記録されている。

死後

三恩人

明治33年(1900年)、塩原温泉に通じる街道を作ったことを記念して、地元有志が三島を恩人として宝船に乗せた石碑を塩原温泉内の景勝地・七つ岩に建立。以後、毎年9月の温泉祭に合わせて三恩人感謝祭が行われている。三恩人とは、三島の他、塩原を紹介する書籍を発行し全国に知らしめた奥蘭田、小説「金色夜叉」を塩原で執筆し作中にも登場させやはり知名度上昇に貢献した尾崎紅葉である。

三島神社(那須塩原)

所在地:栃木県那須塩原市三島5-336-5。

創建:明治39年(1906年)7月9日、三島村・塩原町(現・栃木県那須塩原市)の有志が、三島通庸の徳と偉業を称え、三島神社祭祀の儀

を起して開拓者所縁の地に有志の寄進と三島家の援助により造られた。

主祭神:豊受大神

祭神:三島通庸

合祀神:那須野が原開拓のため入職した開拓者・142柱

構成─奥宮:母智丘神社を奥宮としているが、こちらは元来、明治13年に那須野が原開拓にあたり、西那須野地域で最も標高が高い赤田山

(標高310.9m)に、豊受大神を奉斎したことに始まる。明治14年7月に神社となり、同年8月には有栖川宮熾仁親王の御来訪

を受けている。境内には生前に通庸が詠んだ「神代より 荒れし那須野を開きつつ 民栄えゆく 里となさなん」を刻んだ石碑がある。

構成─本宮:本宮である三島神社の境内には通庸の句「きつね鳴く 那須野原も今年より 稲穂そよぎて 秋風ぞ吹く」を刻んだ石碑がある。

人物

- 人をもてなすことを好み、家族や使用人以外にも食客を多く抱え、食堂には長机を並べて家族や親戚、知人が集まり会食を催していた[43]。

栄典

- 1883年(明治16年)12月25日 - 正五位[44]

- 1884年(明治17年)4月16日 - 木杯一個[45]

- 1886年(明治19年)

- 1887年(明治20年)

- 1888年(明治21年)10月21日 - 正三位勲二等旭日重光章[49]

系譜

- 父:三島通純 - 薩摩藩の鼓指南役を代々務める下級武士(小姓与)[50]。

- 弟:伝之丞(通徳) - 鼓打ちの家業を侮辱した友人を斬殺したことから16歳で切腹[51]。

- 妻:和歌子[注釈 5] - 薩摩藩士・柴山権助の次女、柴山景綱の妹。森岡昌純と離縁ののち兄の幼馴染である通庸と1864年に再婚し、通庸の庶子3人を含む12人を育てた。

- 長男:彌太郎 - 第8代日本銀行総裁。岳父に公爵大山巌、侯爵四条隆謌。

- 次男:彌二 - 豊澤家養子、警察部長を歴任(妻・愛は永井岩之丞の娘で、姉・夏子の孫は三島由紀夫)

- 長女:園子 - 秋月左都夫夫人[55]

- 次女:峰子 - 伯爵牧野伸顕夫人(牧野の長女・雪子は吉田茂に嫁いでおり、従って麻生太郎は玄孫にあたる)

- 三女:竹子 - 日高栄三郎夫人[55]

- 四女:鶴子 - 伯爵日野資秀夫人[55]

- 五女:千代子 - 西村寅三(西村捨三の子)夫人[55]

- 六女:繁子 - 中村進午夫人[55]

- 四男:弥吉- 村井吉兵衛の次女・ヒサの婿養子となる[56]も、東京帝国大学在学中に死没、これにより復籍。

- 五男:弥彦 - 1912年開催のストックホルムオリンピックに日本初のオリンピック代表選手として参加。岳父に鍋島直柔。

- その他の子孫

三島通庸が登場する大衆文化作品

映画

- 『姿三四郎』(1943年、映画配給社紅系) - 演:菅井一郎(役名は三島総監)[* 10]

- 『柔道一代』(1963年、東映) - 演:沢彰謙(役名は警視総監)[* 11]

- 『姿三四郎』(1965年、東宝) - 演:志村喬(役名は三島総監)[* 12]

- 『姿三四郎』(1977年、東宝) - 演:田崎潤[* 13]

テレビドラマ

- 『風雪』第55回「明治の元勲 山県有朋と伊藤博文」(1965年5月6日、NHK総合) - 演:池田忠夫

- 『明治の群像 海に火輪を』第5回「鹿鳴館~条約改正~・後編」(1976年5月27日、NHK総合) - 演:勝部演之

- 『青天を衝け』第15回「篤太夫、薩摩潜入」(2021年5月23日、NHK大河ドラマ) - 演:松村龍之介[* 14]

脚注

注釈

書籍出典

- ^ 平田元吉 1898, p. 24.

- ^ 『杉浦梅潭目付日記』。

- ^ 国立歴史民俗博物館所蔵・大久保利通関係文書

- ^ 渋沢青渕記念財団竜門社編『「渋沢栄一伝資料」第一巻,292~302頁』渋沢栄一伝記資料刊行会、1955年。

- ^ a b 三島義温 1994, p. 298.

- ^ 『「附録 市来四郎翁之伝(九)」(『史談速記録』第百三十二輯)』1903年 11月 23日 エラー: 日付が正しく記入されていません。(説明)、附録 7 頁頁。

- ^ 国立公文書館所蔵『神祇省記録第四・共百七十三本・神祇官及使寮』、「第二十 薩摩大隅神代山陵内調」

- ^ a b 国立国会図書館蔵「三島通庸関係文書」(1977.12)三島通庸略年譜

- ^ 友田昌宏 2009, p. 200.

- ^ 三崎一明 2008, pp. 93–94.

- ^ a b 武部健一 2015, p. 146.

- ^ 警察政策学会管理運用研究部会「警察政策学会資料 第101号」(平成30(2018)年7月,p94)

- ^ 警察政策学会警察史研究部会「明治の国家と警察制度の形成」(警察政策学会資料 第107号,令和元年8月)

- ^ 国立国会図書館蔵「三島通庸関係文書目録」から、井上頼〓から柴山景綱宛書簡,「大教院増上寺ヘ設置ノ次第 三島氏ヲ酒田県令ニ周旋セシハ伊藤公 ソノ裏ニ真宗ア トノ説アリ」(明治二八年一二月二四日付け)

- ^ 阿井景子 2008, pp. 30–31.

- ^ 阿井景子 2008, pp. 186–187.

- ^ 阿井景子 2008, pp. 216–217.

- ^ a b 武部健一 2015, p. 147.

- ^ a b 武部健一 2015, p. 148.

- ^ 山形新聞(2017年11月7日付け、社会総合面)

- ^ 藤岡武雄 1972, p. [要ページ番号].

- ^ 後藤嘉一 1966, pp. 48–50.

- ^ 山形市郷土館編『郷土館だより 18号』。

- ^ 江口敏彦 1996, p. 12–16.

- ^ 友田昌宏 2009, pp. 231–232.

- ^ 丸山光太郎 1979, p. [要ページ番号].

- ^ 幕内満雄 2010, p. 115.

- ^ 君島榮七編著 & YYYY, pp. 178–179.

- ^ 君島榮七編著 & YYYY, p. 181.

- ^ 国立国会図書館蔵「三島通庸関係文書目録」,明治一六年三月九日付け、岩倉具視から藤川為親・三島通庸宛書簡

- ^ 那須塩原市企画部シティプロモーション課発行「広報なすしおばら」(平成31年1月5日号、No.337)

- ^ 中野正剛 1913.

- ^ 丸山光太郎 1979, p. 242.

- ^ 栃木県議会図書委員会編『栃木県議会史 第1巻』栃木県議会、1983年、p.624頁。

- ^ 君島榮七編著 & YYYY, p. 180.

- ^ 丸山三造 1967, p. [要ページ番号].

- ^ 『官報』第854号「叙任」1886年5月10日。

- ^ a b 『官報』第1169号、明治20年5月25日。

- ^ 国立国会図書館蔵「三島通庸関係文書目録」,明治二〇年一一月七日、三島通庸から三島弥太郎宛

- ^ 船越衛: 三島通庸への書簡(明治20年12月20日)国会図書館所蔵

- ^ 服部敏良 2010, p. 27.

- ^ 国立国会図書館蔵「三島通庸関係文書」,明治二一年九月一四日付け,黒田清隆から柴山・折田宛書簡

- ^ スカウトと教育編集部「スカウトと教育 第3号」(2022年1月)-温水基輝「三島通陽の幼少期について」

- ^ 『官報』第176号「叙任」1884年2月2日。

- ^ 『官報』第265号「彙報」1884年5月20日。

- ^ 『官報』第907号「叙任及辞令」1886年7月10日。

- ^ 『官報』第994号「叙任及辞令」1886年10月21日。

- ^ 『官報』第1219号「彙報」1887年7月22日。

- ^ 『官報』第1595号「叙任及辞令」1888年10月22日。

- ^ 三島農場を興した三島通庸・親子平野孝雄、那須野が原博物館支援団体学校支援ボランティア「石ぐら会」那須野が原入門講座第15回 平成26年度

- ^ 『日本の名門200』中嶋繁雄、1994年、p463

- ^ 『ダイヤモンド会社職員録』1951年

- ^ 1966-04-22 第51回国会 衆議院 法務委員会大蔵委員会連合審査会 第1号国会議事録

- ^ 沿革日本模型航空連盟

- ^ a b c d e 霞会館 1996, p. 671–672.

- ^ 村井吉兵衛『人事興信録』第4版 [大正4(1915)年1月]

サイト出典

- ^ “三方限出身名士顕彰碑”. 鹿児島商工会議所 (2016年11月). 2021年7月11日閲覧。

- ^ “光丘文庫デジタルアーカイブ/酒田市史年表”. 酒田市立図書館. 2021年5月30日閲覧。

- ^ “栗子隧道”. 山形県. 2021年6月5日閲覧。

- ^ 岩田浩太郎『やまがた・明治の時代背景 : 三島通庸と山形』山形大学附属博物館〈山形大学附属博物館編『山形大学附属博物館50周年記念明治の記憶 : 三島県令道路改修記念画帖』(山形大学附属博物館2004年)p.164-173所収〉、2004年、164-173頁。

- ^ a b “特集「三島通庸と山形県」三島通庸が関わった山形の近代化産業遺産”. 山形県庁ホームページ. 山形県. 2018年12月1日閲覧。

- ^ a b “特集「三島通庸と山形県」三島通庸と関係の深い人々”. 山形県. 2021年5月30日閲覧。

- ^ “レファレンス事例詳細”. 国立国会図書館. 2021年6月6日閲覧。

- ^ “瓜生岩子年表”. 喜多方市. 2021年5月30日閲覧。

- ^ “菩薩の化身 瓜生岩⑤ 東京市養育院でも活躍”. 福祉新聞社 (2013年4月15日). 2021年5月30日閲覧。

- ^ 姿三四郎(1943年) - allcinema

- ^ 柔道一代 - 日本映画データベース

- ^ 姿三四郎(1965年) - allcinema

- ^ 姿三四郎(1977年) - allcinema

- ^ 松村龍之介 [@matsumuranosuke] (23 April 2021). “【お知らせ】”. 2021年4月24日時点のオリジナルよりアーカイブ. X(旧Twitter)より2023年9月21日閲覧.

参考文献

- 君島榮七編著『塩原温泉開湯二百年通史物語:逆杉は見ていた』。

- 平田元吉『三島通庸』東京堂、1898年12月。doi:10.11501/782043。

- 中野正剛『明治民権史』有倫堂、1913年。「藩閥政府の民黨尅伐、福島事件と高田の獄」

- 後藤嘉一『済生館史』山形市立病院済生館、1966年。

- 丸山三造『世界柔道史』恒友社、1967年。

- 藤岡武雄『評伝斎藤茂吉』桜楓社、1972年9月。

- 丸山光太郎『土木県令・三島通庸』栃木県出版文化協会、1979年。

- 三島義温『三島弥太郎の手紙』學生社、1994年11月10日。

- 霞会館『平成新修旧華族家系大成』 下巻、吉川弘文館、1996年。

- 江口敏彦『洋風木造建築:明治の様式と鑑賞』理工学社、1996年。

- 三崎一明「高島鞆之助と今井兼利と銀座」『教育研究所紀要』第26巻、追手門学院教育研究所、2008年3月、91-103頁、 CRID 1050001202504299264、 ISSN 0915-2075、 NAID 110009536906。

- 阿井景子『鬼県令 三島通庸と妻』新人物往来社、2008年。 ISBN 978-4-404-03565-3。

- 友田昌宏『戊辰雪冤:米沢藩士・宮島誠一郎の「明治」』講談社〈講談社現代新書〉、2009年。 ISBN 978-4-06-288012-1。

- 幕内満雄『評伝三島通庸:明治新政府で辣腕をふるった内務官僚』暁印書館、2010年。

- 服部敏良「付録 近代有名人の死因一覧」『事典有名人の死亡診断:近代編』吉川弘文館、2010年。

- 武部健一『道路の日本史』中央公論新社〈中公新書〉、2015年5月25日。 ISBN 978-4-12-102321-6。

- 三島通庸関係文書

外部リンク

| 公職 | ||

|---|---|---|

| 先代 松平親懐 酒田県参事 |

鶴岡県令 1875年 - 1876年 酒田県令 1874年 - 1875年 |

次代 (廃止) |

| 日本の爵位 | ||

| 先代 叙爵 |

子爵 三島家初代 1887年 - 1888年 |

次代 三島彌太郎 |

三島通庸と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 三島通庸のページへのリンク