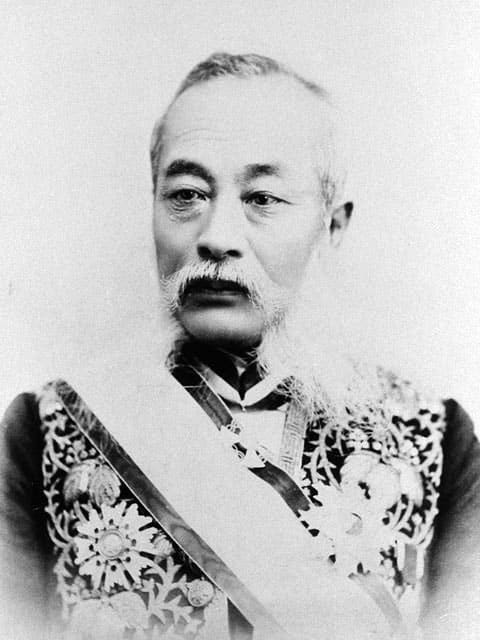

おおとり‐けいすけ〔おほとり‐〕【大鳥圭介】

大鳥圭介 おおとり けいすけ

兵庫生まれ。幕臣、官僚。父は医師。岡山藩の閑谷学校で漢学、適塾で医学、江川塾で西洋砲術を学ぶ。幕府に用いられ歩兵奉行に進む。戊辰戦争では榎本武揚と共に函館五稜郭で抵抗するが降伏し、投獄。明治5年(1872)に出獄後、新政府に出仕。工部大学校長、元老院議官などを経て、19年(1886)から学習院長となる。22年(1889)清国公使として赴任。のち朝鮮公使を兼任。日清戦争開戦の端をつくる。

| キーワード | 政治家, 官僚 |

|---|

- 著作等(近代デジタルライブラリー収載)

-

- 石炭編. [1], [2] / 大鳥圭介著 開拓使, 明13.10 <YDM67404>

- 阿膠編 / 大鳥圭介著 開拓使, 明13.10 <YDM64601>

- 木醋編 開拓使, 明13.10 <YDM67601>

- 山油編. [1], [2] / 大鳥圭介著 開拓使, 明13.10 <YDM67379>

- 堰堤築法新按 / 大鳥圭介訳 丸家善七, 明15.4 <YDM66066>

- 武蔵国並東京古今沿革図識 / 大鳥圭介著 丸善, 明19.6 <YDM27265>

- 長城游記 / 大鳥圭介著 丸善, 明27.12 <YDM26633>

- 如楓家訓 / 大鳥圭介著 大鳥圭介, 明41.9 <YDM10504>

- 幕末実戦史 / 大鳥圭介著 ; 中田蕭村編 宝文館〔ほか〕, 明44.4 <YDM202332>

(注:この情報は、国立国会図書館ホームページ内の「近代日本人の肖像」の内容を転載しております。掲載内容の複製については、国立国会図書館の許諾を得る必要があります。)

大鳥圭介

大鳥圭介

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/04/20 05:24 UTC 版)

|

大鳥 圭介

おおとり けいすけ

|

|

|---|---|

大鳥圭介

|

|

| 生年月日 | 1833年4月14日 (天保4年2月25日) |

| 出生地 |  日本 播磨国細念村 日本 播磨国細念村 |

| 没年月日 | 1911年6月15日(78歳没) |

| 死没地 |  日本 神奈川県足柄下郡国府津村の別荘 日本 神奈川県足柄下郡国府津村の別荘瀧の家 |

| 出身校 | 閑谷学校 適塾 江川塾 ジョン万次郎 |

| 称号 | 正二位 勲一等 男爵 |

| 子女 | 大鳥富士太郎 |

|

|

|

| 内閣 | 黒田内閣 三條暫定内閣 第1次山縣内閣 第1次松方内閣 第2次伊藤内閣 |

| 在任期間 | 1889年 - 1894年 |

|

|

|

| 在任期間 | 1893年 - 1894年 |

|

|

|

| 在任期間 | 1882年10月13日 - 1889年6月3日 |

|

|

|

| 在任期間 | 1894年11月10日 - 1911年6月15日 |

大鳥 圭介(おおとり けいすけ、天保4年2月25日(1833年4月14日) - 明治44年(1911年)6月15日)は、江戸時代後期の幕臣(幕府伝習隊長、歩兵奉行)、医師、蘭学者、軍事学者、工学者、思想家、発明家。明治時代の教育者(工部美術学校校長、工部大学校校長、学習院第3代院長、華族女学校校長)、政治家、外交官、官吏。位階勲等は正二位勲一等男爵。

別名、大鳥純彰。号は如楓(じょふう)。家紋は鶴の丸。

概要

1833年(天保4年)摂津尼崎藩の飛地領である播州細念村小字石戸(現・兵庫県赤穂郡上郡町岩木丙字石戸)に村医者の息子として生まれる。備前岡山藩閑谷学校で漢学、赤穂・中島意庵の下で西洋医学、適塾で医学を学んだ後大木忠益(坪井塾)で塾頭となり江川塾から教授に招聘され尼崎藩に仕官。旗本となり、開成所洋学教授から歩兵頭、歩兵奉行となり伝習隊を結成。戊辰戦争では箱館・五稜郭を占拠し陸軍奉行となる。

戊辰戦争後に入牢するが黒田清隆の尽力で赦免され、開拓使五等出仕として明治政府入り。大蔵小輔・吉田清成の随行として大蔵少丞に就任し米国と英国に渡航し外債募集を行う。次いで工部省に入り公的に日本人として初めてシャム国(タイ)を訪問。第1回内国勧業博覧会御用掛に就任。工学寮美術学校が開校されると校長となり、工学権頭・工学頭、工部省工作局長を経て、1877年、工部大学校(旧工学寮工学校、東京大学工学部の前身)の初代校長となる。続いて大書記官兼参事院員外議官補工部技監に任じられ、第1次伊藤内閣の農商務大臣として転出した谷干城の後任として第3代学習院長に就任、華族女学校校長を兼務。外交面では、陸奥宗光の後ろ盾で清国朝鮮国駐箚公使として壬午事変、甲申事変により悪化した清国の袁世凱と交渉。

学者としては、江戸で松本良順と交流しコレラの治療法を研究。洋式兵法を研究しフランス式兵制を幕府に導入し伝習隊を結成。 錺職人に製法を伝授して日本で初めて金属活字(大鳥活字)を作成し、『築城典刑』『砲火新論』などの翻訳書を出版した。『築城典刑』は好評で、長州では参考に築城も行われた。また、洋書を参考に銀板とレンズを作成して写真を紹介。島津斉彬に写真術の伝授も行った[1]。さらに蒸気船の模型を設計・製作。日本初の温度計、気球も制作した。一方、漢詩や和歌にも通じ、戊辰戦争前後の記録として『南柯紀行』を記し、英国を視察した際にダーウィンの『種の起源』を読み『進化論』を解説した。

生涯・人物

生まれ

播磨国赤穂郡赤松村(現在の兵庫県赤穂郡上郡町岩木丙石戸)の医師・小林直輔の子として生まれる。幼名、慶太郎。

医学から軍学・工学へ

父も学んだ閑谷学校で5年間、漢学、儒学、漢方医学を学ぶ[2]。嘉永2年(1849年)、上郡に帰郷し、蘭方医・中島意庵の助手となる(この頃名を圭介と改める)。嘉永5年(1852年)5月2日、蘭学修行の為、上坂して緒方洪庵の適塾で蘭学と西洋医学を学んだ後、安政元年(1854年)に適塾時代の仲間と共に江戸に出る。薩摩藩の知遇を得て翻訳などの手伝いをした後、坪井塾で塾頭となり、軍学、工学に関心が移るようになる。この間、西洋式兵学や写真術を学び[3]、同時期に勝海舟の知遇を得る。

中浜万次郎に英語を学ぶ

安政4年(1857年)、縄武館(江川塾)に兵学教授として招かれる傍ら、中浜万次郎に英語を学んだ。安政5年(1858年)、服部元彰の紹介で故郷を領地とする尼崎藩に8人扶持で取り立てられ「藩士」となった。その後、徳島藩を経て安政6年(1859年)に蕃書調所へ出仕。翌年、『砲科新編』翻訳出版。日本で初の合金製活版を作る。大鳥活字と呼ばれた。この後も大鳥活字を使い多数の本を出版している。

文久元年(1861年)12月、江川英敏の推挙により、御鉄砲方附蘭書翻訳方出役として出仕。文久3年(1863年)8月20日、海陸軍兵書取調方出役。開成所教授も兼務し、二院制議会の採用を幕府に建言している。元治2年(1865年)1月28日、陸軍所に出仕した後は富士見御宝蔵番格として正式に「幕臣」に取り立てられ、俸禄50俵3人扶持の旗本となる。

伝習隊

慶応3年(1867年)1月、伝習隊創設を進める幕府の勘定奉行小栗忠順に頼み、同じく幕臣の矢野次郎、荒井郁之助、沼間守一らとともにこれに参加する[4]。大鳥は歩兵隊長として士官教育を受け、10月23日には、歩兵頭並(佐官級)となり、幕府陸軍の育成や訓練にあたった。慶応4年(1868年)1月28日、歩兵頭に昇進。鳥羽・伏見の戦い後の江戸城における評定では小栗忠順、水野忠徳、榎本武揚らと共に交戦継続を強硬に主張する。2月28日には陸軍の最高幹部(老中1人、若年寄2人、歩兵奉行3人)である歩兵奉行(将官級)に昇進した。

しかし、江戸開城と同日の4月11日、伝習隊を率いて江戸を脱走し、本所、市川を経て、小山、宇都宮や今市、藤原、会津を松平太郎[5]・土方歳三等と合流しつつ転戦し、母成峠の戦いで伝習隊は壊滅的な損害を受けたものの辛うじて全滅は免れ仙台に至る。仙台にて榎本武揚と合流して蝦夷地に渡り、箱館政権の陸軍奉行となる。箱館戦争では遅滞戦術を駆使し粘り強く戦ったものの、徐々に追い詰められ、明治2年(1869年)5月18日、五稜郭で降伏したのち、東京へ護送され、軍務局糺問所へ投獄された。

明治維新後

明治5年(1872年)1月8日に特赦により出獄後、新政府に出仕して、左院少議官、開拓使5等出仕を経て、大蔵小丞の職を兼任し、欧米各国を開拓機械の視察と公債発行の交渉の為に歴訪した。明治7年(1874年)3月に帰国後は、開拓使に戻り、後に陸軍大佐拝命を経て工部省四等出仕となる。技術官僚として殖産興業政策に貢献した。工作局長として官営工場を総括し、セメントやガラス、造船、紡績などのモデル事業を推進するなどインフラ開発にも関わる。また、内国勧業博覧会の審査員として国内諸産業の普及と民力向上に尽力し、日本初の工業雑誌「中外工業新報」[注釈 1]を発刊して先進的技術の普及につとめたほか、明治15年(1882年)『堰堤築法新按』の翻訳や民間草の根レベルの水利・ダム技術の紹介などにつとめた。開拓使時代に北海道の天然資源の報告書をまとめている。

明治10年(1877年)、工部省工学寮工学校を改称した工部大学校の校長に任命される。明治14年(1881年)12月3日、工部技監に昇進。勅任官となり技術者としては最高位になる。同年、東京学士会院会員に任命される。4年後の明治18年(1885年)12月28日には元老院議官に就任し明治19年(1886年)4月10日、学習院院長兼華族女学校校長となるなど、技術・教育関係の役職を歴任した。その後は外交官に転じて明治22年(1889年)6月3日に駐清国特命全権公使を拝命し、11月に着任。明治26年(1893年)7月には朝鮮公使を兼任し、翌年6月には朝鮮へ赴任。甲午農民戦争が起こり、朝鮮の要請を受けた清朝が出兵すると日本も自国民保護と天津条約を理由に出兵。事態が治まっても日本は撤兵しようとせず、朝鮮への内政干渉を始めた。日本は近代化の名の下に朝鮮の改革を主張、大院君を新政府の首班として推した。日本軍が朝鮮王宮のそばを行軍中に朝鮮の反日派から発砲を受けたとして王宮を襲撃、乱入し事実上占領した[7]。そのまま捕えた国王高宗に大院君を新政府首班とすることを認めさせ、大院君からは清朝の軍勢を朝鮮から退去させることを要請する文書を得て、清朝軍と交戦する大義名分を得て、開戦することとなる[7]。このため、この王宮(景福宮)占拠が日清戦争開戦のきっかけとされている。この日本軍が発砲を受けたことを理由とする王宮攻撃は、実際には日本側の事前の綿密な計画と陰謀によるものとみられている[8]。

明治27年(1894年)10月11日、公使解任。帰国後の同年11月10日枢密顧問官に転じる。明治33年(1900年)5月9日、多年の功により男爵を授けられる。

晩年には、小田原大海嘯で被災したり、息子に相次いで先立たれるなどの不幸に見舞われた。

明治44年(1911年)、 神奈川県足柄下郡国府津村の別荘において食道癌のため死去。享年78。

栄典

- 位階

- 1874年(明治7年)4月15日 - 正六位[9]

- 1875年(明治8年)2月24日 - 従五位[9]

- 1882年(明治15年)2月17日 - 正五位[9]

- 1883年(明治16年)2月3日 - 従四位[9]

- 1886年(明治19年)10月20日 - 従三位[10]

- 1897年(明治30年)12月27日 - 正三位[11]

- 1905年(明治38年)2月20日 - 従二位[12]

- 1911年(明治44年)6月15日 - 正二位[13]

- 勲章等

- 1882年(明治15年)12月29日 - 勲三等旭日中綬章[9]

- 1888年(明治21年)5月29日 - 勲二等旭日重光章[14]

- 1889年(明治22年)11月25日 - 大日本帝国憲法発布記念章[15]

- 1895年(明治28年)

- 1900年(明治33年)5月9日 - 男爵[18]

大鳥活字

1860年代に縄武館や陸軍所での印刷に供するのに、オランダ伝来の技術書を参照して明朝風楷書体活字を鋳造し、『築城典刑』『砲科新論』など数十点を出版した(ただし、全ての本に活字を使用したわけではなく、また、活字を利用した本でも製版による印刷を行ったページもあるなど、夫々の本を精査する必要は有る)。材質は亜鉛・錫とされる。活字は戊辰戦争の時に行方不明となり、僅かに印刷された本が残るのみである。

著述、翻訳

先進的技術の普及につとめ、幕末に『野戦要務』のほか要塞建築の案内書『築城典刑』を訳出した。幕末の幕府軍との戦いの記録として、五稜郭開城から千住に護送されるまでの日記のほか、最晩年には往時を述懐して残している。

- 『砲科新論』縄武館 (蔵版)、1861年。2017年12月25日閲覧。[19] オランダ語原著 "Handleiding tot de kennis der Artillerie" の翻訳[19]、全4巻

- Pel, C. M. H 吉母波百児『築城典刑』陸軍所、1864年。 "Handleiding tot de kennis der versterkings-kunst, ten dienst van onderofficieren" (下級仕官のための築城術)[19]の翻訳、全5巻(前篇2冊、後篇3冊)。

- 『――第一巻』。doi:10.11501/2559411。2017年12月23日閲覧。

- 『――第二巻』。doi:10.11501/2559412。2017年12月23日閲覧。

- 『――第三巻』。doi:10.11501/2559413。2017年12月23日閲覧。

- 『――第四巻』。doi:10.11501/2559414。2017年12月23日閲覧。

- 『――第五巻』。doi:10.11501/2559415。2017年12月23日閲覧。

- 大鳥圭介(翻訳)、和蘭軍務局 (編集)『野戦要務』陸軍所、1865年。doi:10.11501/2538729。2017年12月23日閲覧。 冑山文庫

- 『流落日記』1869年。2017年12月23日閲覧。 明治2年(1869年)5月18日の五稜郭開城から6月29日に千住に着くまでの護送の記録。憲政資料「大鳥圭介関係文書」

- 土居光華(編)「工業新報緒言」『今体名家文抄 : 続』第4巻、小林新造等、1877年9月、2017年12月25日閲覧。 <YDM102090> [19]

- 「中外工業新報」1(1-25)、東京大学明治新聞雑誌文庫、1878年、2017年12月23日閲覧。 [20][21] 明治16年 (1883)6月廃刊[19]

- 開拓使報告書を上梓

- 『阿膠編 : 明治七年大鳥圭介報文』開拓使、札幌、1880年。2017年12月23日閲覧。

- 『山油編 : 明治七年大鳥圭介報文 〔本編〕』開拓使、1880年。2017年12月23日閲覧。 <YDM67379>

- 『山油編 : 明治七年大鳥圭介報文 〔図〕』開拓使、1880年。2017年12月23日閲覧。

- 『石炭編 : 明治七年大鳥圭介報文 〔本編〕』開拓使、1880年。2017年12月23日閲覧。

- 『石炭編 : 明治七年大鳥圭介報文 〔図〕』開拓使、1880年。2017年12月23日閲覧。<YDM67404>

- 『木醋編 : 明治七年大鳥圭介報文』開拓使、1880年。2017年12月23日閲覧。 <YDM67601>

- 大鳥圭介 訳『堰堤築法新按』碧雲茗圃(丸家善七)、1882年4月。2017年12月23日閲覧。 <YDM66066> ダム・治水に関する一般書[19]

- 張罷斯 (チャンブル=Chambers, Robert (en))、菊池武信 (翻訳)、大鳥(校閲)『海外名哲士鑑』菊池武信、1885年。2017年12月23日閲覧。

- 鈴木信仁、大鳥(校閲)『朝鮮紀聞』愛善社、東京、1885年。2017年12月23日閲覧。 全190ページ

- 鈴木信仁、大鳥(校閲)『朝鮮紀聞』博文館、東京、1894年。2017年12月23日閲覧。 全364ページ

- 『武蔵国並東京古今沿革図識』丸善、1886年6月。2017年12月23日閲覧。 <YDM27265>

- 「生理-同化論」『大家演説』、東雲堂、1890年10月。 <YDM102152>[19]

- 『長城游記』丸善、1894年。2017年12月23日閲覧。 <YDM26633> 中国の旅行記[19]

- 「日本人の性質」『学術講話集』第1編、軍人講学会、1904年11月、2017年12月25日閲覧。 <YDM102075>[19]

- 『如楓家訓』大鳥圭介(出版人)、1908年。2017年12月23日閲覧。 <YDM10504>

- 中田蕭村 編『幕末実戦史』宝文館 〔共同刊行: 誠文館〕、1911年。2017年12月23日閲覧。 <YDM202332> 附録: 衝鋒隊戦史[注釈 2]

- 『幕末実戦史』新人物往来社〈史料叢書〉、1978年9月。2017年12月23日閲覧。 付: 麦叢録 小杉直道著、大鳥圭介年譜: p334~336

備考

- 適塾時代、生活費を按摩や筆写で稼いでいた。

- 安政大地震で自身が住む長屋が全壊した際も「なくすものがないから怖いものはない」と泰然としていたとされる。

- 用兵に通じていたが、実際の戦闘指揮はそれほど上手ではなかったと後年、自ら語っている。「将才」は無くとも「将器」はあり、連敗しても泰然として常に笑顔を失わなかったという。五稜郭の戦いで敗北が決定的になった時、徹底抗戦を主張する同僚に対して「死のうと思えば、いつでも死ねる。今は降伏と洒落込もうではないか」と開き直って降伏を受け入れたと伝わる。

- 彰義隊創設者の本多敏三郎によれば、大鳥は「函館で降伏する時『なに降伏したつて殺されやしない』と思っていた」と私にも言っていたとのことである[23]。

- 板垣退助は「大鳥が兵を薦めるときは、まず進むべき道普請をしてからやって来るので、此れを撃破するのは容易かったが、沼間と来ては兵を持ちうること神出鬼没、ほとんど端倪すべからざるものがあった」と大鳥を低く評価している[24]。但し、大鳥は沼間守一、本多幸七郎、大川正次郎、滝川充太郎等、板垣退助を含む新政府軍を戊辰戦争を通して苦しめた伝習隊の野戦指揮官達の上官であり、その支援が任務であった。また、板垣と沼間は自由党の主要人物、大鳥は政府の高官と明治初期も対立する立場であった。一方、西郷隆盛や薩摩兵は大鳥の用兵を畏怖していた事が伝わっている[25]。

- 大村益次郎は戊辰戦争で降伏した者の中に、適塾の後輩の大鳥がいたことを知り「大鳥もやはり助けねばならぬ。どうしても官軍に抵抗して一番強いが、後日のために尽くすならば、大鳥は一番賊のうちで役に立つ。どうしても戦はあの人が一番よい。」と述べ、その才能を惜しみ減刑に奔走したという。

- 出身地である兵庫県赤穂郡上郡町役場前に、大鳥の銅像が立っている。

- 生家跡はミニ資料館となっている[26]。

- 出生地である上郡町の石戸地区では、毎年5月4日「圭介まつり」が開催されている。

- 上郡町商工会により第1回大鳥圭介検定が2015年10月10日に実施された[27]。

- 墓地は都立青山霊園にあったが墓じまいされ立体埋蔵施設3区に移された[28]。

親族

大鳥圭介を題材にした作品

- 評伝

-

- 高崎哲郎『評伝大鳥圭介 威ありて、猛からず』(鹿島出版会、2008年4月、ISBN 4306093891)

- 星亮一『大鳥圭介』(中公新書、2011年4月、ISBN 4121021088)

- 小説

-

- 伊東潤『死んでたまるか』(新潮社、2015年2月、ISBN 410331852X)

- (改題『維新と戦った男 大鳥圭介』、新潮文庫、2018年1月、ISBN 4101261725)

- 伊東潤『死んでたまるか』(新潮社、2015年2月、ISBN 410331852X)

- 漫画

脚注

注釈

出典

- ^ 千田稔『華族総覧』講談社現代新書、2009年7月、129頁。ISBN 978-4-06-288001-5。

- ^ 日本近代化のパイオニア 大鳥圭介|お知らせ|兵庫県上郡町ホームページ

- ^ “大鳥圭介関連年表”. 大鳥圭介と伝習隊. 2020年4月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年3月25日閲覧。

- ^ 星亮一『大鳥圭介』p.25-31

- ^ 函館百珍と函館史実「ペテンをやった松平太郎」(2012年9月9日時点のアーカイブ)

- ^ 中川由香. 真摯 (しんし) の人. 上郡町の偉人 大鳥圭介. 上郡町 2017年12月23日閲覧。.

- ^ a b “描かれた日清戦争 ~錦絵・年画と公文書~ | 日清戦争とは”. 国立公文書館 アジア歴史資料センター. 2023年12月16日閲覧。

- ^ 『歴史の偽造をただす 戦史から消された日本軍の「朝鮮王宮占領」』高文研、1997年11月1日。

- ^ a b c d e 『新聞集成明治編年史. 第十四卷』p.429

- ^ 『官報』第994号「叙任及辞令」1886年10月21日。

- ^ 『官報』第4349号「叙任及辞令」1897年12月28日。

- ^ 『官報』第6490号「叙任及辞令」1905年2月21日。

- ^ 『官報』第8394号「叙任及辞令」1911年6月16日。

- ^ 『官報』第1473号「叙任及辞令」1888年5月30日。

- ^ 『官報』第1928号「叙任及辞令」1889年11月30日。

- ^ 『官報』第5393号「叙任及辞令」1895年6月22日。

- ^ 『官報』第3704号「叙任及辞令」1895年11月1日。

- ^ 『官報』号外「授爵叙任及辞令」1900年5月9日。

- ^ a b c d e f g h i “大鳥圭介年表”. 入潮. 2017年12月25日閲覧。

- ^ 「中外工業新報」収載のマイクロフィッシュ情報。ネガ:M26-1-D; 資料番号 ネガ:4112632320(リールタイトル「サンデー日報」の中)

- ^ 土居光華(編)「善働キ善遊フノ論」『今体名家文鈔拾遺 : 偶評』第2巻、有村壮一、1878年11月、2017年12月25日閲覧。

- ^ 大鳥圭介(述)、中田蕭村(編輯) 著、日本史籍協会 編『幕末実戦史』東京大学出版会、1981年。 NCID BN01428756。

- ^ 幕府歩兵隊

- ^ 戊辰落日

- ^ 西郷隆盛詳伝

- ^ いきいき交流ふるさと館|お知らせ|兵庫県上郡町ホームページ

- ^ 第1回大鳥圭介検定

- ^ “都立霊園の著名人の墓が消えた!?理由を探ったら現代の「墓じまい」事情が見えてきた<ニュースあなた発>”. 東京新聞. (2023年6月25日). オリジナルの2023年6月28日時点におけるアーカイブ。

- ^ 『平成新修旧華族家系大成』上巻、318頁。

- ^ 第一章 遣わされたミス・ヤングマン公益社団法人好善社、p44

- ^ アニメ『けいすけじゃ』の制作について上郡町公式サイト

- ^ アニメ「けいすけじゃ」特集(広報かみごおり平成23年7月号抜粋)(PDF形式:2MB)

- ^ アニメ「けいすけじゃ」オープニング映像|お知らせ|兵庫県上郡町ホームページ

参考文献

- 続徳川実紀 - 19世紀前半に編纂された江戸幕府の公式記録。

- 府川充男「和文活字の「傍流」」(印刷史研究会]編『本と活字の歴史事典』所収、柏書房、2000年、ISBN 4760118918)

- 府川充男「小括-幕末和文鋳造活字の展相」(西野嘉章編『歴史の文字 記載・活字・活版』東京大学総合研究博物館、1996年、ISBN 4130202030)

- 山崎有信『大鳥圭介傳』北文館、1915年、全国書誌番号: 53008296/復刻 大空社「伝記叢書」 1995年、ISBN 4872364724

- 大鳥圭介 著、山崎有信 編『大鳥圭介南柯紀行』平凡社、1941年。

- 大鳥圭介、今井信郎 『南柯紀行・北国戦争概略衝鉾隊之記』 新人物往来社 1998年、ISBN 4404026277

- 古賀志郎 『大鳥圭介 土方歳三との出会と別れ』 彩流社、1993、ISBN 4882022567

- 小川恭一編『寛政譜以降旗本家百科事典』東洋書林 1997-1998年、ISBN 4887213034

- 霞会館華族家系大成編輯委員会『平成新修旧華族家系大成』上巻、霞会館、1996年、ISBN 4642036709

関連項目

外部リンク

- 大鳥圭介 - 近代日本人の肖像(国立国会図書館)

- 大鳥圭介関係文書 | 憲政資料室の所蔵資料 | 国立国会図書館

- 『大鳥圭介』 - コトバンク

- 日本近代化のパイオニア 大鳥圭介|お知らせ|兵庫県上郡町ホームページ

- 上郡町の偉人 大鳥圭介 「真摯の人」(広報かみごおり平成21年(2009年)5月号から平成25年(2013年)3月号に中川由香により連載)|お知らせ|兵庫県上郡町ホームページ

- 天下大変 -大鳥圭介と伝習隊- - けいすけじゃ、他

- 第1章 幕末・維新の人々(2) | あの人の直筆 - 国立国会図書館

| 公職 | ||

|---|---|---|

| 先代 平岡通義 |

製作頭 製作頭1875年 - 1877年 |

次代 (廃止) |

| 学職 | ||

| 先代 榎本武揚 榎本武揚 山尾庸三 |

工業化学会会長 1907年 - 1908年 1904年 - 1905年 1902年 - 1903年 |

次代 榎本武揚 山尾庸三 榎本武揚 |

| 日本の爵位 | ||

| 先代 叙爵 |

男爵 大鳥(圭介)家初代 1900年 - 1911年 |

次代 大鳥富士太郎 |

大鳥圭介

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/16 16:06 UTC 版)

在朝鮮公使。1893年6月、天津条約に基づき海軍陸戦隊400人を率いて漢城に駐屯。清の袁世凱との会談が成立し双方の撤兵で合意したかに思われたが、政府方針を察し開戦工作に加わる。

※この「大鳥圭介」の解説は、「王道の狗」の解説の一部です。

「大鳥圭介」を含む「王道の狗」の記事については、「王道の狗」の概要を参照ください。

固有名詞の分類

| 江戸幕府旗本 |

山名豊政 米津田賢 大鳥圭介 中野清茂 大沢基朝 |

| 日本の男爵 |

林忠崇 関義臣 大鳥圭介 郷純造 辻維岳 |

| 幕府陸軍の人物 |

小栗忠順 合原猪三郎 大鳥圭介 郷純造 秋月登之助 |

| 適塾の人物 |

長與專齋 福澤諭吉 大鳥圭介 橋本左内 武田斐三郎 |

| 閑谷学校の人物 |

津田永忠 熊沢蕃山 大鳥圭介 山田方谷 池田光政 |

| 東京大学の教員 |

酒井坦 生源寺眞一 大鳥圭介 花田達朗 米澤明憲 |

| 日本の工学者 |

姫野龍太郎 石島辰太郎 大鳥圭介 前川仁 米澤明憲 |

| 日本の写真家 |

木原和人 新井由己 大鳥圭介 大北浩士 板垣由雄 |

| 日本の財務官僚 |

宮村智 木内四郎 大鳥圭介 吉田太郎一 岩動道行 |

| 日本の外交官 |

須磨弥吉郎 福井淳 大鳥圭介 鍋島直大 森島守人 |

| 学習院大学の教員 |

門脇卓爾 八塩圭子 大鳥圭介 中条省平 西田典之 |

| 江戸時代の医師 |

平岡等庵 本居宣長 大鳥圭介 野中婉 安倍瑞屯 |

| 蘭学者 |

中天游 青木周弼 大鳥圭介 宇田川榕菴 宇都宮三郎 |

| 日本の軍事学者 |

安斎育郎 立川京一 大鳥圭介 石原莞爾 山上八郎 |

- 大鳥圭介のページへのリンク