ながよ‐せんさい【長与専斎】

長与専斎 ながよ せんさい

長崎生まれ。医師・衛生行政家。父は肥前大村藩医。安政元年(1854)大坂の適塾に入門し、のち塾頭となる。万延元年(1860)長崎に赴き、ポンペについて蘭医学を学んだ。明治4年(1871)上京し、文部少丞となり岩倉遣欧使節団に随行して渡欧、西欧の医学教育を視察、調査。6年(1873)に帰国後、文部省医務局長。8年(1875)内務省衛生局の初代局長となる。司薬場の建設、医制の制定、防疫・検疫制度の導入など、わが国衛生行政の基礎を築いた。元老院議官、貴族院議員などを歴任。回想録『松香私志』(1902)がある。

- 著作等(近代デジタルライブラリー収載)

-

- 伝染病予防法心得書演解 / 中金正衡著 ; 三宅秀閲 慶応義塾出版社, 明13.11 <YDM38366>

- 解剖攬要. [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14] / 田口和美編 英蘭堂, 明10-14 <YDM58050>

- 人体組織攬要 巻1-3 上. [1], [2], [3] / 田口和美著 島村利助〔ほか〕, 明13-17 <YDM58248>

- 日本薬局方随伴. [1], [2] / 樫村清徳, 伊勢錠五郎編 ; 柴田承桂補 樫村清徳等, 明20 <YDM61372>

- 衛生二大工事 / 永井久一郎著 忠愛社, 明20.4 <YDM66065>

- 防疫必携 / 林茂香編 忠愛社, 明20.5 <YDM60815>

- 衛生保歯問答 / 高山紀斎著 高山紀斎, 明23.6 <YDM60174>

- 中央衛生会長長与専斎君演説筆記 / 伊集院弥彦記 大日本私立衛生会広島支会, 明26.11 <YDM60653>

- 博覧会ノ準備 / 長与専斎著 大日本私立衛生会京都支会, 明27.5 <YDM42315>

(注:この情報は、国立国会図書館ホームページ内の「近代日本人の肖像」の内容を転載しております。掲載内容の複製については、国立国会図書館の許諾を得る必要があります。)

長与専斎

長與專齋

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/03 16:41 UTC 版)

|

この記事には参考文献や外部リンクの一覧が含まれていますが、脚注によって参照されておらず、情報源が不明瞭です。

|

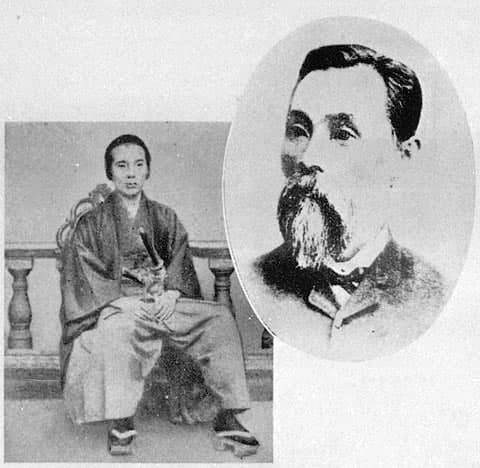

長與 專齋(新字体:長与 専斎、ながよ せんさい、天保9年8月28日〈1838年10月16日〉 - 明治35年〈1902年〉9月8日)は、日本の医師、医学者、官僚。本姓は藤原氏、号は松香、諱は秉継。

略歴

肥前国大村藩(現在の長崎県大村市)に代々仕える漢方医・長与中庵の子として生まれる。

大村藩の藩校である五教館(長崎県立大村高等学校の前身)で学んだ後、安政元年(1854年)、大坂にて緒方洪庵の適塾に入門し、やがて塾頭となる(福澤諭吉の後任)。のち大村藩の侍医となった。

文久元年(1861年)、長崎に赴き、医学伝習所にて、オランダ人医師ポンペのもとで西洋医学を修める。その後、ポンペの後任マンスフェルトに師事し、医学教育近代化の必要性を諭される。明治元年(1868年)、長崎精得館の医師頭取(病院長)に就任する。明治維新により1868年11月30日同館は長崎府医学校(現長崎大学医学部)となったが、マンスフェルトと共に、自然科学を教える予科と医学を教える本科に区分する学制改革を行った。長与は学頭に任命された[1]。

明治4年(1871年)に岩倉使節団の一員として欧米に渡るが、途中から独立して行動し、一行に先行してヨーロッパに渡り医療制度や医学の実情調査を行った[2]。パリでは欧州留学中の長井長義、松本圭太郎、池田謙斎らと日本の医療制度のあり方について議論し、医制のもとになる76条の素案を起案したとされる[2]。

明治6年(1873年)に岩倉使節団とともに帰国[2]。帰国後に「医制」の制定作業に着手したが、相良知安の「医制略則」という草稿を踏襲したともいわれている[2]。明治7年(1874年)、文部省医務局長に就任する。また東京医学校(現在の東京大学医学部)の校長を兼務する。同年、東京司薬場(国立医薬品食品衛生研究所の前身)を創設した。

明治8年(1875年)、医務局が内務省に移管されると、衛生局と改称して、初代局長に就任する。コレラなど伝染病の流行に対して衛生工事を推進し、また衛生思想の普及に尽力した。「衛生」の語は、Hygieneの訳語として長与が採用したものである。しかし明治16年(1883年)に内務卿となった山縣有朋とは肌が合わず、衛生局は業務に支障を来したため、軍医本部次長の石黒忠悳が兼務で衛生局次長に迎えられ、衛生局内では長與局長に劣らない力を持った。石黒の紹介で、愛知医学校長兼愛知病院長であった後藤新平を見出して明治16年(1883年)、衛生局に採用し、明治25年(1892年)、衛生行政の後継者として後藤を衛生局長に据えたが、後藤が相馬事件に連座して失脚するとこれを見捨て、以後は石黒が医学界における後藤の後ろ盾となった[3]。

1886年(明治19年)4月27日、元老院議官、1890年(明治23年)9月29日、貴族院勅選議員に就任する[4]。明治24年(1891年)に衛生局長を退いて後も、宮中顧問官、中央衛生会長などを歴任した。また、石黒忠悳、三宅秀、佐野常民らと大日本私立衛生会(のち日本衛生会、現日本公衆衛生協会)を興し会頭に就任するなど、医学界および衛生行政に重きをなした。また、種痘の普及に甚大な功績があった。

1902年9月8日死去し、12月に「松香私志」が私本として百日忌に配布され、1904年6月普及版として刊行された。墓所は青山霊園(1イ2-2-6)。

栄典

- 位階

- 勲章等

家系

- 父:長与中庵 - 藩医 江戸幕医の最高権力者 多紀元堅楽春法印に学ぶ。著作「傷寒論述義」

- 本人:長與專齋 -緒方洪庵に学ぶ(義兄(姉の夫)に剣術家の斎藤歓之助がいる。 )

- 妻:後藤多仲の長女・園子 - 長與家が侍医として仕えていた旧大村藩の名族・後藤家の長女。

- 長男・長與稱吉(1866年 - 1910年) - 医師(長与胃腸病院院長)であり、専斎の功により男爵を授けられた。

- 長男の妻:後藤象二郎の娘・延子。

- 長女:松方正義長男で十五銀行頭取松方巌の妻・保子

- 長女:黒木三次妻・竹子

- 次男:長與程三(1875年 - 1934年) - 実業界に進み、横浜の大手生糸商社・茂木合名理事、日本輸出絹連合会組長。学習院卒業後、横浜製糸合名会社に入社、のち渡米してペンシルベニア大学に学び、帰国後に横浜の野沢屋茂木輸出店(のち茂木合名)の総支配人として、先代急逝により年若くして社長となった3代目茂木惣兵衛を支えた[9][10]。系列の横須賀鉄工場、日本火薬製造の重役も務める[9]。

- 次男の妻:沢子は2代目茂木保平(初代茂木惣兵衛の娘婿で名古屋の豪商瀧定の次男)の娘[9]。

- 次女:長与藤子 - 1894年に15歳で鎌倉由比ガ浜沖にて溺死。

- 三男:長與又郎(1878年 - 1941年) - 病理学者で東京帝国大学総長、男爵。

- 三男の妻:森村財閥森村組創業者・森村豊の娘・玉

- 男爵を継いだ長男・長与太郎の妻は志賀直哉の次女・留女子(るめこ)。

- 四男:岩永裕吉(1883年 - 1939年) - 幼少期に実母の弟夫婦の養子となる。同盟通信社の初代社長。日本の通信自主権の確立に尽力した[11]

- 四男の妻:獣医学者で東京帝国大学教授・田中宏の娘の鈴。兄に田中良 (美術家)。

- 三女:医師・平山金蔵の妻・道子。平山は義兄・稱吉の死後、長与胃腸病院院長を引き継ぐ。日本消化器医学会会長、日本医科大学理事なども務め胃腸病学の大家となる。

- 五男:長與善郎(1888年 - 1961年)- 白樺派の小説家、劇作家。

実業家の岩崎弥太郎、弥之助兄弟、幕末の志士・松方正義、後藤象二郎、首相経験者の山本権兵衛、加藤高明、幣原喜重郎、そして師にあたる緒方洪庵や福沢諭吉とも親戚関係である。

脚注

- ^ 長崎医学百年史 長崎大学医学部編

- ^ a b c d 西井易穂. “長与専斎と二見海水浴場(第109回日本医史学会総会一般演題)”. 一般社団法人 日本医史学会. 2022年7月30日閲覧。

- ^ 駄場裕司『後藤新平をめぐる権力構造の研究』(南窓社、2007年)73-79頁。

- ^ 『官報』第2182号、明治23年10月6日。

- ^ 『官報』第1003号「叙任及辞令」1886年11月1日。

- ^ 『官報』第2625号「叙任及辞令」1892年4月2日。

- ^ 『官報』第1929号「叙任及辞令」1889年12月2日。

- ^ 『官報』第5393号「叙任及辞令」1895年6月22日。

- ^ a b c 長与程三君『大正人名事典』東洋新報社、1917年、p36

- ^ 茂木合名会社長茂木惣兵衛君『進境の人物』世界公論社、1917年

- ^ 岩永裕吉『日本大百科全書』

参考文献

- 『松本順自伝・長与専斎自伝』小川鼎三・酒井シヅ校注、平凡社〈東洋文庫386〉、1980年9月。ISBN 978-4-582-80386-0。ワイド版2008年

- 外山幹夫『医療福祉の祖 長与専斎』思文閣出版、2002年6月。 ISBN 4-7842-1107-1。

- 長与健夫「医学教育制度の変革・漢方から洋学へ―浅井国幹と長与専斎の相剋を中心にして」『日本医史学雑誌』第43巻第4号、日本医史学会、1997年、pp. 93-94。

- 駄場裕司『後藤新平をめぐる権力構造の研究』南窓社、2007年。ISBN 978-4-8165-0354-2

- 本馬貞夫「長与専斎―公衆衛生行政の創始者」ヴォルフガング・ミヒェル・鳥井裕美子・川嶌眞人共編 編『九州の蘭学―越境と交流』思文閣出版、2009年6月、pp. 329-332頁。 ISBN 978-4-7842-1410-5。

- 越澤明『後藤新平 -大震災と帝都復興』ちくま新書、2011年。ISBN 978-4-480-06639-8

関連項目

- 明六社・明六雑誌

- アントニウス・ボードウィン

- 後藤新平

- 萩原三圭

- 国立病院機構長崎医療センター - センター敷地内には、專齋の旧家が史跡として残っている。

- 相良知安

- 石黒忠悳

- 北里柴三郎

- ウィリアム・K・バートン

外部リンク

| 公職 | ||

|---|---|---|

| 先代 白根専一 |

中央衛生会長 中央衛生会長1890年 - 1902年 |

次代 石黒忠悳 |

| 先代 (新設) |

臨時検疫局長官 臨時検疫局長官1895年 - 1897年 |

次代 中村元雄 |

| 先代 (新設) |

医術開業試験委員長 医術開業試験委員長1889年 - 1890年 |

次代 三宅秀 |

| その他の役職 | ||

| 先代 土方久元 |

大日本私立衛生会会頭 1901年 - 1902年 |

次代 土方久元 |

長與專齋と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 長與專齋のページへのリンク