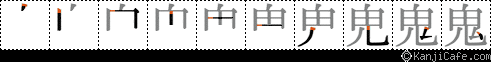

鬼

おに【鬼】

読み方:おに

[名]

[名]

1 仏教、陰陽道(おんようどう)に基づく想像上の怪物。人間の形をして、頭には角を生やし、口は横に裂けて鋭い牙(きば)をもち、裸で腰にトラの皮のふんどしを締める。性質は荒く、手に金棒を握る。地獄には赤鬼・青鬼が住むという。

2 《1のような人の意から》

3 鬼ごっこや隠れんぼうで、人を捕まえる役。「—さん、こちら」

「南殿(なんでん)の—の、なにがしの大臣(おとど)脅かしけるたとひ」〈源・夕顔〉

6 飲食物の毒味役。→鬼食(おにく)い →鬼飲(おにの)み

「鬼一口の毒の酒、是より毒の試みを—とは名付けそめつらん」〈浄・枕言葉〉

[接頭]名詞に付く。

[接頭]名詞に付く。

2 残酷・無慈悲・非情の意を表す。「—婆(ばば)」「—検事」

3 外見が魁偉(かいい)・異形であるさま、また大形であるさまを表す。「—歯」「—やんま」

[補説] 近年、俗に、程度がはなはだしいさまを表すのにも用いられる。「—のように忙しい」「—うまい」「—電(でん)(=短時間に何度も電話をかけること)」

作品名別項。→鬼

おに【鬼】

き【鬼】

き【鬼】

鬼

鬼

鬼

鬼

鬼

鬼

鬼

鬼

鬼

作者佐藤元気

収載図書ショートショートの広場 12

出版社講談社

刊行年月2001.5

シリーズ名講談社文庫

鬼

鬼

鬼

作者江戸川乱歩

収載図書パノラマ島奇談 〔新装版〕

出版社春陽堂書店

刊行年月1987.6

シリーズ名江戸川乱歩文庫

収載図書悪魔の紋章 〔新装版〕

出版社角川書店

刊行年月1987.8

シリーズ名角川文庫

収載図書白髪鬼

出版社講談社

刊行年月1989.1

シリーズ名江戸川乱歩推理文庫

収載図書江戸川乱歩全短篇 2 本格推理

出版社筑摩書房

刊行年月1998.6

シリーズ名ちくま文庫

鬼

鬼

鬼

鬼

鬼

作者小島信夫

収載図書アメリカン・スクール 改版

出版社新潮社

刊行年月2008.1

シリーズ名新潮文庫

鬼

鬼(き)

鬼(き)

鬼

鬼

鬼

鬼

鬼

鬼

鬼

鬼

鬼

鬼

| 姓 | 読み方 |

|---|---|

| 鬼 | おに |

| 鬼 | おにやなぎ |

| 鬼 | きさらぎ |

| 鬼 | みにわ |

鬼

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/20 22:11 UTC 版)

鬼(おに、英語: Oni)は日本の妖怪。民話や郷土信仰によく登場する。

日本語では逞しい妖怪のイメージから「強い」「悪い」「怖い」「大きな」「物凄い」といった意味の冠詞として使われる場合もある(鬼 (曖昧さ回避)も参照)。「〜の鬼」といった用法も見られる。

概要

現在、一般的に描かれる鬼は、頭に2本、もしくは1本の角が生え、頭髪は細かくちぢれ、口に牙が生え、指に鋭い爪があり、虎の皮の褌(ふんどし)や腰布をつけていて、表面に突起のある金棒を持った大男の姿である。

肌の色は青・赤・黄・緑・黒の5色で、「青鬼(あおおに)」「赤鬼(あかおに)」「緑鬼(みどりおに)」「黄鬼(きおに)」「黒鬼(くろおに)」などと呼ばれる。この5色は五行説と五蓋説が組み合わさったものと言われ、木+瞋恚蓋=「青(鬼)」、火+貪欲蓋=「赤(鬼)」、土+掉挙蓋=「黄(鬼)」、金+睡眠蓋=「緑(鬼)」、水+疑蓋=「黒(鬼)」になったとされる(本来五行説の金に対応する色は白であるが、五蓋説と結びついた際に緑に変じたという)[1]。

鬼は、地獄において閻魔王の元で亡者を責める獄卒としての鬼のイメージが現在もよく知られている。鬼は「○○童子」と名付けられる場合があった。これには「酒呑童子(しゅてんどうじ)」の名で呼ばれる大江山の鬼が最もよく知られている。

今でも、日本の山や山地には、「かつて鬼が棲んでいた」という伝説で彩られたものが少なくない。

現在、「悪い物」「恐ろしい物」の代名詞として使われることの多い「鬼」という語であるが、例えば、鳥取県伯耆町(旧・日野郡溝口町)では、村を守った「強い物」として鬼を崇めていたり、青森県の岩木山では鬼の善行に感謝して、神社の「神」として鬼を祀っているなど、これらのほかにも日本の各地には鬼を善的に捉え、また、畏敬の念で見ている例が少なくない。節分の豆まきに見られるように、鬼が厄災をもたらすとする信仰も根強いが、まったく逆に、鬼が悪霊を追い払い、人に幸福をもたらしてくれる存在と考えている例も少なからず見られる[2]。

一方、中世の能楽の世界では、鬼を人の怨霊と化したものか、地獄のものとする例が多い。昔話の中の鬼は、一種の英雄譚のなかで定型的に懲らしめられる悪者の役を負わされていることが多い。鬼が悪者であったとする現代の鬼の一般的イメージは、ここから広まった部分が大きいともいわれる[2]。

以上、日本の鬼は「悪」から「善」や「神」まで多様な現れ方をしており、特定のイメージで語ることは困難である。単純に悪者とはできない。ただ、「怖ろし気」「力強く」「超人的」のイメージは多くの鬼に共通しているようである。

諸説

「鬼」(キ) という漢字の原義は「死者の魂」である。例えば、餓えた死者の魂を「餓鬼」、死者の魂が泣き喚くことを「鬼哭」という。現代日本語の「オニ」も、「鬼」の原義である「死者の魂」として用いられる例もあり、海外で死ぬことを「異国の鬼となる」「異境の鬼となる」と表現する。

馬場によれば、元々は死霊を意味する中国の鬼が6世紀後半に日本に入り、日本に固有で古来の「オニ」と重なって鬼になったという。ここでいう「オニ」とは祖霊であり地霊であり、「目一つ」の姿で現されており、隻眼という神の印を帯びた神の眷属と捉える見方や、「一つ目」を山神の姿とする説(五来重)もある。いずれにせよ、一つ目の鬼は死霊というより民族的な神の姿を彷彿とさせる。また、『日本書紀』にはまつろわぬ「邪しき神」を「邪しき鬼もの」としており、得体の知れぬ「カミ」や「モノ」が鬼として観念されている。説話の「人を食う凶暴な鬼」のイメージは「カミ」、「モノ」から仏教の獄鬼、怪獣、妖怪など想像上の変形から影響を受けて成立していったと言える。平安の都人が闇に感じていた恐怖がどのようなものかが窺える[3]。

また、大東文化大学講師の岡部隆志によれば、鬼とは安定したこちらの世界を侵犯する異界の存在であるという。鬼のイメージが多様なのは、社会やその時代によって異界のイメージが多様であるからで、朝廷にまつろわぬ民や法を犯す反逆者、山に棲む異界の住人であれば鍛冶屋のような職能者も鬼と呼ばれ、異界を幻想とたとえれば人の怨霊、地獄の羅刹、夜叉、山の妖怪など際限なく鬼のイメージは広がるとしている[3]。

平安時代から中世にかけての説話に登場する多くの鬼は、怨霊の化身、人を食べる恐ろしい怪物である。京都北西の大江山には酒呑童子と呼ばれる鬼の親分が本拠地を構え、茨木童子を始めとする多くの子分を統率していたといい、その描写は赤毛で角があり、髭も髪も眉毛もつながっており、手足は熊の手のようで、京の町からさらってきた若い女性の肉を常食していたという。『伊勢物語』第6段に夜女をつれて逃げる途中に鬼に女を一口で食べられる話があり、ここから危難にあうことを「鬼一口」と呼ぶようになるが、岡部隆志はこれを、戦乱・災害・飢饉などの社会不安の中で頻出する人死にや行方不明を「異界がこの世に現出する現象」と解釈したものであり、人の体が消えていくことのリアルな実演であり、この世に現れた鬼が演じてしまうものと推測している。また岡部は、鬼は異界の来訪者であり、人を向こう側の世界に拉致する悪魔であり、昔話のように福を残して去る神ともしている(例:一寸法師、瘤取り爺さんの鬼)。異界と幻想される地名として大江山が著名であるが、それは京の都にとって大江山が異界の山であったためであり、異界としての山に接する地域には鬼伝承は多い[3]。

二松学舎大学教授の小山聡子によれば、平安時代には仏教経典に基づく鬼、モノノケや正体定かではない死霊が鬼として描かれたもの、疫神として登場する鬼などに特に区別はなく、大きな身体、一つ目、大きな口、角、赤い褌、手足が三本指などの特徴が示されることが多く、これは仏教経典に描かれた鬼の図像の影響が大きいと指摘する[4](ただし、モノノケの場合は『山海経』など他の書物の図像の影響を受けた鬼とは異なる系統の図像も存在しているが、いずれも当時の人々が恐怖に感じた図像のイメージが重ね合わされたことでは共通する[5])。

国文学者・阿部正路、歴史学者・松本新八郎、評論家・馬場あき子が指摘するように、鬼の形態の歴史を辿れば、初期の鬼というのは皆女性の形であり『源氏物語』に登場する鬼とは怨霊のことであるが、渡辺綱の一条戻橋に出てくるように、初めのころは女性の形で出てくる。

語源

「おに」の語は「おぬ(隠)」が転じたもので、元来は姿の見えないもの、この世ならざるものであることを意味する、との説が古くからある[注 1]。

古くは、「おに」と読む以前に「もの」と読んでいた。平安時代末期には「おに」の読みにとって代わられた「もの」であるが、奈良時代の『仏足石歌』では、「四つの蛇(へみ)、五つのモノ、〜」とあり、用例が見られ(仏足跡歌碑#与都乃閇美伊都々乃毛乃を参照)、『源氏物語』帚木には、「モノにおそはるる心地して〜」とある。これらの「モノ」は怨恨を持った霊 = 怨霊であり、邪悪な意味で用いられる(単なる死霊ではなく、祟る霊)。

人と鬼

人に化けて、人を襲う鬼の話が伝わる一方で、憎しみや嫉妬の念が満ちて人が鬼に変化したとする話もある。代表的な例としては、能の「鉄輪」や「紅葉狩」に、嫉妬心から鬼と化した女性の話が伝わっている。「般若の面」はその典型である。

『梁塵秘抄』(平安時代末期に成立)には、女が男を呪った歌として、「〜角三つ生ひたる鬼になれ〜」と記されており[6]、このことから12世紀末時点で、人を呪いで鬼にしようとしたこと、また、頭に角が生えた鬼といったイメージが確立していたことが分かる。これは自発的に鬼になる事例とは異なり、相手を鬼にしようとした例と言える。

修験道の役行者の使い鬼である前鬼・後鬼は、共にその子孫が人間として、その名の村(前鬼村。現・下北山村)を構えている。仏教でも似た例はあり、比叡山の八瀬の村の伝承には、村の祖先は「我がたつ杣(そま)」の始めに、伝教大師(最澄)に使われた鬼の後裔であると称している(※八瀬童子も参照のこと)。このように、宗教界の偉人の使い鬼を先祖とする例が散見される。折口信夫の解釈では、八瀬の伝承は、本来、鬼ではなく、神であり、仏教を受け入れたことによる変化としている[7]。

珍しい事例として、『今昔物語集』巻20第7に記された話には、藤原明子の物の怪を祓った縁から親しく交際するようになった大和国葛木金剛山の聖(ひじり=僧侶、信濃国の山中出身で肌は赤銅色)が、のちに暗殺者の追手を逃れ、崖から転落しながらも生き延び、再会した時に「聖の道を捨て、恋愛の鬼となった」と語る場面がある。鬼の容姿は裸で頭は禿頭、身長は8尺、肌は漆を塗ったかのように真っ黒で、目はまるで金属製の御椀が入っているかのよう、大きな口には鋭い歯と牙、赤い褌を締めて腰には槌を指していたという[8]。山賊のような凶悪な存在ではないが、朝廷で無用者扱いを受けて、鬼(または、天狗)扱いをされ、聖自身も恋愛の鬼となったと悟る。鬼であると自他共に認めてしまうが、藤原明子が没する晩年まで交際を続けた。

仏教の鬼

- 生前に貪欲であった者は、死後に餓鬼道に落ち、餓鬼になるとされている(小泉八雲「食人鬼 (小説)」)。

- 地獄で閻魔の配下として、鬼が獄卒の役を務めているとされる(牛頭馬頭、阿傍羅刹)。

- 時に民俗芸能においては、先祖の祖霊を鬼と捉える事があり、盆や正月に鬼を招く祭礼が各地で行われている(国東半島の修正鬼会、三河の花祭(霜月神楽)など)。

中国の鬼

中国で鬼(拼音: 〈グゥイ〉)という場合、死霊、死者の霊魂のことを指す[注 2]。日本で言う「幽霊」の方がニュアンスとして近い(中国語版ウィキペディアの記事『鬼』は、日本語版『亡霊』にリンクされている)。中国語では、直接『鬼』と呼ぶのはタブーであることから、婉曲して好兄弟ともいう。また日本にもこの思想が入っており、人が死ぬことを指して「鬼籍に入る」などと言う言い方がある他、元来の意味合いと混交したイメージでも捉えられている。

中国文学者・駒田信二によれば、中国では幽魂・幽霊・亡魂・亡霊などが人間の形で現れたものを鬼といい、多くは若い娘の亡霊で、この世の人間を恋い慕って情交を求めてくる。見た目は人間と変わらないばかりか、絶世の美女であることも多いため、現れるのを待ち望んで契りを結ぶ話(唐『才鬼記』、「州長官の娘」)や、別れをかなしむ話(六朝『捜神記』、「赤い上着」)、再会の約束をはたそうとする話(唐『酉陽雑俎』、「夫人の墓」)などもある。人間に生きかえる話(唐『広異記』、「生きかえった娘」)や、子供を生む話(「赤い上着」)、妊娠中に死んで墓の中で子を生み育てる話(宋『夷堅志』、「餅を買う女」)、密通により身ごもる話(宋『夷堅志』、「孕った娘」)などもあり、一般には、人間は亡霊と情交しつづけているといずれ死ぬ、というのが中国の亡霊(鬼)説話の主流であるという[9]。

日本でも教養ある平安貴族の中には、死霊の意味で「鬼」という言葉を用いている事例があり、藤原実資は関白藤原頼通が伯父藤原道隆の「鬼霊」[注 3] によって病に倒れた(『小右記』長元2年9月13日・18日条)と記し[10]、藤原頼長も鳥羽法皇の病が祖父白河法皇の「鬼」に憑かれたものである(『台記』久安元年12月4日・11日条)と記している[11]。また、この時代に描かれたと推測されている『吉備大臣入唐絵巻』にも、奈良時代に唐で客死した阿倍仲麻呂が家族のことを心配して遣唐使時代の同僚であった吉備真備の元へ鬼の姿で現れるが、赤い褌をした裸の姿で、頭には一本角と逆立つ髪の毛、真っ赤な肌、大きな口に鋭い歯、手足の指は3本ずつ、という姿になっていた。これを見た真備は人に会う格好ではないと追い払ったところ、後日になって今度は衣冠を整えた仲麻呂が再び真備を訪れたが赤い肌と3本指は隠せなかった様子が記されている[8]。

また、中国では鬼とは亡者(幽霊)に限らず、この世のものでないもの、化け物全般を指す言葉でもあり、貝塚茂樹によれば、鬼という字は「由」と「人」から成り立っており、人が由、すなわち大きな面をかぶっている形を表したもので、古代国家の祭祀の主宰者であった巫が降霊術を行うとき、異形の面をかぶった姿を象形化したものであろうとされている[12]。

鬼の苦手なもの

鬼には苦手なものがあると言われている。臭いのきついもの、尖ったもの、イワシを焼くときに発生する大量の煙と臭気などを、鬼は嫌うとされている。鬼はまた、ヒイラギの葉のトゲによって目を刺されることを恐れる。そこで節分には、季節の境目から入り込んでこようとする鬼を、玄関先に飾ったヒイラギとイワシで撃退する風習があり、この魔除けの風習を、柊鰯(ひいらぎいわし)という[13]。

鬼のモデルとなった人々

上記「諸説」節中にも鬼の正体説が幾つか含まれているが、以下では、鬼の原像として実体が存在したと考える説の内の、上記以外について述べる。

金工師説

鬼のモデルが金工師であるとする説。金工師とは古くの鉱山採掘や金属精錬、金属製品生産など、金属に関する事業に携わっていた人達である。若尾五雄はこの鬼=金工師説の提唱者で、1981年に『鬼伝説の研究』[14]でこの説をまとめたものを発表した。この説の中で若尾は、日本各地の鬼伝説地が同時に鉱山地でもある場合が多数あることを指摘し、また伝説中の鬼が、その話中で金工に密接に結び付いている例も少なくないことも指摘し(※実際に伝説中で金工師らしい例もあった)、鬼が金工師であったのではないかとの説を唱えた。若尾のこの説に対しては、当時、反発や懐疑的意見もあったが[注 4]、上記書が発表された後、この説に同調する論考が増えている[15]。

蝦夷説

蝦夷征討のために坂上田村麻呂が遠征した東北地方には、神仏の加護で鬼を退治したという伝説(坂上田村麻呂伝説)が多く残されている。蝦夷の首長として名前が残る大武丸は鬼であるという伝説がある[16]。

外国人説

江戸時代に書かれた『丹哥府志』には、鬼が海外より日本に上陸した海賊ではないかという説が載っており、明治時代には俗説として鬼=ロシア人説があった[17]。これは、当時の三国干渉や日露戦争等でロシアへの嫌悪感情があったことや、大江山近くの舞鶴に海軍鎮守府があり、対ロシアの軍事拠点であったことが背景にあるといわれる[17]。

文学と鬼

- 百鬼夜行

- 平安時代に都の中を歩いてゆくとされた化け物行列のことである。『宇治拾遺物語』巻1の17で修行僧が龍泉寺という寺で、百鬼夜行に遭ったという話が語られている。また、『今昔物語集』巻14には若者が百鬼夜行に遭ったという話が収められている。当時、百鬼夜行を目撃すると死んだり病気になるなどと恐れられていたが、この2つの話はいずれも信仰が身を助けたという話に帰結している。

- 赤鬼・青鬼

- 『宇治拾遺物語』巻1には、瘤取り爺の説話が所収されているが、爺が目撃した鬼として、赤い者や青い者、目が一つの者、口が無い者など、様々な異形の者がいたとしている。色ごとに性格も違うという。また、厄を持つ鬼を「穏鬼」と呼んでいる。

- 藤原千方の四鬼

- 藤原千方に使役されたといわれる4人の鬼。

- 羅刹国

- 『大唐西域記』巻11[18] 僧伽羅国(シンガラこく)の僧伽羅傳説の女羅刹国と似た『今昔物語集』巻5に登場する僧伽羅が漂着した女性の鬼しか存在しない島。後に日本の南方あるいは東方に存在すると信じられるようになった。

- 羅城門の鬼

- 渡辺綱が腕を斬り落としたとされる鬼。

- 安達ヶ原の鬼婆

- 仕える姫の病を治すために妊婦の胎内の胎児の生き胆を求めていた乳母が安達ヶ原で妊婦を殺害して胎児の生き胆を得たが、殺した妊婦は成長した乳母の実の娘であったことを知り、鬼に変じたとされる伝説。後に能の「黒塚(安達原)」の原案となった。

転用

警察で死体の検分などを行う鑑識では、時間が経過して腐敗のガスで巨人のようになり(巨人様観)、皮膚の色が時間経過で青→赤→黒となった死体を青鬼・赤鬼・黒鬼と呼んでいる[19]。

生物名接頭辞

昔の日本人は、身の回りの生き物を呼び馴らわすに当たって「オニ(鬼)」の名を巧みに使ってきた。同類と思われる生き物同士の比較において「大きいとされているものよりひときわ大きい」という特徴を具えたものに対して用いた語構成要素が、接頭辞「オニ(鬼)」であった。この概念は、近世日本の本草学に取り入れられたのはもちろんのこと、西洋の自然科学である分類学でも踏襲されており、新種や改名を要する種の新しい和名を考案する際に用いられ続けている。具体的には、同類の中で通常の範疇にあって大きめのものは「オオ(大)」を冠して呼ぶのであるが、その大型種を凌駕するような大型種は「オニ(鬼)」を冠して呼ぶのである。オニネズミ(鬼鼠)、オニオオハシ(鬼大嘴)、オニアジサシ(鬼鯵刺)、オニゴジュウカラ(鬼五十雀)、オニカマス(鬼魳)、オニオコゼ(鬼虎魚)、オニアンコウ(鬼鮟鱇)、オニイトマキエイ(鬼糸巻鱏)、オニアサリ(鬼浅蜊)、オニクワガタ(鬼鍬形)、オニヤンマ(鬼蜻蜒)、オニヤドカリ(鬼宿借)、オニグモ(鬼蜘蛛)、オニユリ(鬼百合)などを例として挙げるが、これら以外にも夥しい数の生物に「オニ(鬼)」の名が用いられている。

接頭辞「オニ(鬼)」の用法は、上述のような大きさの比較ばかりではない。印象的な突起部を有することで角を有する鬼と紐付けされた結果の名付けもある。オニヒトデ(鬼海星)とオニナマコ(鬼海鼠)の名は、全身棘(とげ)で埋め尽くされた禍々しい形態を角をもつ恐ろしい鬼と紐付けされた結果なのか、大きさ比較から来ているのか、はっきりしないものの、実際の形態は前者により説得力を持たせる。オニバス(鬼蓮)の名は、恐ろしげな鋭い棘を具えていることに由来するとされている。ほかにも、シロオニタケ(白鬼茸)などオニタケ(鬼茸)の仲間は、鬼の角のような疣(いぼ)を具えたきのこ(毒きのこ)であることからその名で呼ばれる。オニフスベ(鬼燻、鬼瘤)は、大きな瘤(ふすべ)に見えることからその名で呼ばれるが、近縁種と比較しての名付けかどうかは不明である。

また、オニカッコウ(鬼郭公)の近縁でひときわ大きなものに付けられた「オオオニカッコウ(大鬼郭公)」のように、「オニ(鬼)」に「オオ(大)」を重ねる例もある。実際、この鳥はカッコウ類の世界最大種である。オニバス(鬼蓮)の近縁でひときわ大きな別属としてオオオニバス(大鬼蓮)があるが、オニバスの「オニ」が大きさ比較に関わっていないため、大きさ比較の2段重ねではない。「オオ(大)」とは反対に「コ(小)」を重ねる例もあって、「オニユリ(鬼百合)」の近縁種を「コオニユリ(小鬼百合)」と命名したのはこれに当たる。

「オニ(鬼)」を上回る大きな種に対しては、近代以降に加わった慣習名であるが、「トノサマ(殿様)」(例:トノサマガエル〈殿様蛙〉、トノサマバッタ〈殿様飛蝗〉、トノサマゴカイ〈殿様沙蚕〉)、「オウサマ(王様)」(例:オウサマペンギン〈王様ペンギン[注 5]〉、オウサマウニ〈王様海栗、王様海胆〉)、「ダイオウ(大王)」(例:ダイオウイカ〈大王烏賊〉、ダイオウグソクムシ〈大王具足虫〉、ダイオウキジンエビ〈大王鬼神蝦〉)、「コウテイ(皇帝)」(例:コウテイペンギン〈皇帝ペンギン[注 6]〉、コウテイキホウボウ〈皇帝黄魴鮄〉)が用いられる。

なお、生物学名はギリシア語を原則的語構成要素としてラテン語体系で造語するよう規定されているが、和名における「オニ(鬼)」とも通じる用られ方をする語として、種小名 "diabolicus(日本語音写例:ディアボリクス)" がある[20]。この語には「魔の、大きく荒々しい」などといった意味があり、「魔の」という意訳はさらに日本語風に直されて「鬼の」と表されることも多い[20]。

事物に付く

- 強さの象徴として

-

- 鬼殺し(おにごろし)

-

- 幾つかの用法があるが、将棋の有名な奇襲戦法の一つでは「鬼をも倒せる」という売り文句からこの名が付いたといわれる。[要出典]

- 鬼の霍乱(おにのかくらん)

- 霍乱は日射病の古称。鬼のように頑丈な人が、急に体調を崩したような場合、「鬼の霍乱」と表現する。目上の人に使えば失礼にあたるので注意

- 「鬼のように並外れたもの」の意味

- 醜さの象徴として

-

- 鬼も十八、番茶も出花

- 恐ろしい鬼でも青年の時は多少は美しいものである。容姿が悪くても、年頃の時期には多少魅力的に見えることの例え。

- その他

その他の用法

脚注

注釈

- ^ 「人神 周易云人神曰鬼〈居偉反和名於邇、或説云於邇者隠音之訛也。鬼物隠而不欲顕形故以称也〉」(『和名抄』)など

- ^ 例:論語先進篇『季路問事鬼神、子曰、未能事人、焉能事鬼』、「先祖の神霊にどうお仕えすべきか」と聞く子路に対し孔子は「生きている者にさえきちんとお仕えできていないのに、どうして、死者の魂にお仕えすることができよう」と応えている。

- ^ 道隆は当時の頼通の居所である東三条殿の以前の所有者で同邸内にて病死していた。

- ^ 若尾の同書に述べられている。

- ^ ペンギンの漢語表記として「人鳥」があるが、「王様人鳥」という表記は確認できない。

- ^ ペンギンの漢語表記として「人鳥」があるが、「皇帝人鳥」という表記は確認できない。

出典

- ^ 門賀未央子「青・赤・黄・白(緑)・黒 鬼が五色のわけ」八木透 監修『日本の鬼図鑑』青幻舎、2021年 ISBN 978-4-86152-866-8 P160.

- ^ a b 小学館『日本大百科全書』鬼の項目(渡辺昭五 記名の版)。

- ^ a b c d 吉成勇編 『日本「神話・伝説」総覧』 新人物往来社〈歴史読本特別増刊・事典シリーズ〉、1992年、244-245頁。ISBN 978-4-4040-2011-6。

- ^ 小山聡子 2020, p. 159.

- ^ 小山聡子 2020, pp. 159–164.

- ^ 西郷信綱 『梁塵秘抄』 ちくま学芸文庫 初版2004年(元は筑摩書房で1976年発刊) ISBN 4-480-08881-4

- ^ 『古代研究II 民俗学篇2』折口信夫、解説 池田弥三郎、角川文庫、1975年、p.47

- ^ a b 小山聡子 2020, p. 158.

- ^ 中国のほんの話(46)中国の亡霊説話 蔭山達弥、Gaidai bibliotheca : 図書館報. (186) (京都外国語大学, 2009-10-10)

- ^ 小山聡子 2020, pp. 152–153.

- ^ 小山聡子 2020, pp. 154–155.

- ^ 中国のほんの話(37)中国の怪奇小説 蔭山達弥、Gaidai bibliotheca : 図書館報. (177) (京都外国語大学, 2007-07-09)

- ^ 火田, 博文 ([2019]). 本当は怖い日本のしきたり オーディオブック. Pan roringu (Hatsubai). ISBN 978-4-7759-8631-8. OCLC 1108314699

- ^ 若尾五雄『鬼伝説の研究』大和書房、1981年。後に『日本民俗文化資料集成』第8巻(妖怪) 谷川健一 編、三一書房、1988年、『民衆史の遺産』第2巻(鬼) 谷川健一、大和岩雄 編、大和書房、2012年、ISBN 978-4-479-86102-7、に収録。

- ^ 村上政市 1997, p. 12.

- ^ Abe, Mikio; 阿部幹男 (Heisei 16 [2004]). Okujōruri "Tamura sandaiki" kō : Tōhoku no Tamura-gatari : seisei to denshō (Shohan ed.). Tōkyō: Miyai Shoten. ISBN 4-8382-9063-2. OCLC 54917236

- ^ a b 村上政市 1997, p. 6.

- ^

玄奘 (中国語), 大唐西域記/11, ウィキソースより閲覧。

玄奘 (中国語), 大唐西域記/11, ウィキソースより閲覧。 - ^ “自宅で腐乱死体となっていた独居女性、検視と弔い方 『鑑識係の祈り――大阪府警「変死体」事件簿』より〈4〉”. JBpress(日本ビジネスプレス). 2023年9月30日閲覧。

- ^ a b 露崎史朗. “言語: ラテン語・ギリシャ語”. 公式ウェブサイト. 北海道大学. 2019年5月18日閲覧。 “diabolicus 鬼の, 大きく荒々しい”

- ^ 『鬼の念仏』 - コトバンク

- ^ “<コラム>「鬼太郎」の「鬼」は…私の説明に中国人観光客が笑い出す”. レコードチャイナ (2017年12月9日). 2017年12月23日閲覧。

参考文献

- 村上政市『鬼に横道なきものを』日本の鬼の交流博物館、1997年。

- 小山聡子 著「平安時代におけるモノノケの表象と治病」、小山聡子 編『前近代日本の病気治癒と呪術』思文閣出版、2020年。 ISBN 978-4-7842-1988-9。

関連項目

外部リンク

- 「鬼」と伝統文化白川琢磨、福岡大学『七隈の杜』2015, p18

- 鬼が仏になった里「くにさき」

鬼(ゴブリン)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 02:13 UTC 版)

鼠や土竜などの小動物に憑依する悪魔。レベルは下級から中級で、いたずら程度の魔力を持つ。サイズは個体によって様々で、手の平サイズの者から人間を超えるほど巨大な者もいる。土地や地域によって何百と種族が存在し、「小鬼(ホブゴブリン)」もその一種。鈍器や刃物で武装することもある。

※この「鬼(ゴブリン)」の解説は、「青の祓魔師」の解説の一部です。

「鬼(ゴブリン)」を含む「青の祓魔師」の記事については、「青の祓魔師」の概要を参照ください。

鬼

鬼

「鬼」の例文・使い方・用例・文例

- 猫のいない間はネズミが遊ぶ;鬼のいぬ間の洗濯

- 仕事の鬼

- 鬼ごっこでだれが最初に鬼になるかで彼らはけんかをした

- 猫がいないとネズミが遊ぶ;鬼のいぬ間に洗濯

- にんにくは吸血鬼を追い払う力があると言われている

- 私は心を鬼にして誘惑を退けた

- 鬼ごっこをする

- 鬼たちが子供を狙う

- 今日は節分で、鬼を払うために豆をまきます。そのあと、健康を願い、年齢の数だけ豆を食べるんです。

- 吸血鬼は流血への欲求に抵抗できなかった。

- 彼は鬼神学の研究に没頭した。

- いまわしい餓鬼どもが窓を割りやがった。

- 彼は義母を意地悪な鬼ばばだと思っていた。

- その女性は鬼ばばと呼ばれている。

- 墓場で鬼火が浮いていた。

- その死んだ少女は吸血鬼であることを疑われ、彼女の墓は暴かれた。

- 彼は天の邪鬼で、彼は親の言うことに従わない。

- 彼の天の邪鬼な性格は友人たちを何度も困らせている。

鬼と同じ種類の言葉

- >> 「鬼」を含む用語の索引

- 鬼のページへのリンク

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) 〈キ〉

〈キ〉![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif) 〈おに〉「

〈おに〉「