鬼門

鬼門とは、鬼門の意味

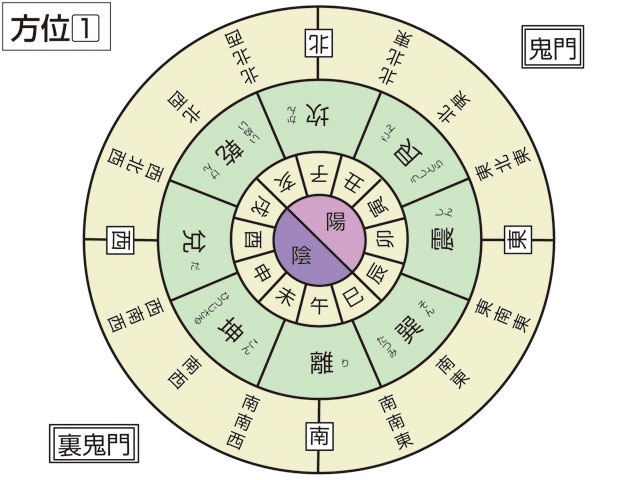

鬼門とは、日本で古くから忌み嫌われてきた方角のことで、十二支の方角では丑と寅の間、東西南北の方角では北東を指す。簡単にいうと、鬼門は物事をするのに避けたほうが良い方角を意味する。もともと、鬼門は中国に伝わる風水や陰陽道の思想のなかに登場する言葉である。風水や陰陽道の思想が中国から日本に伝わったことで、日本人の間でも鬼門という言葉が広く使われるようになった。日本では、鬼門と南西の裏鬼門を「鬼の通り道」と考え、何事をするにも避ける習慣があった。あの世とこの世を行き来する鬼は災いをもたらす存在として恐れられてきたため、日本では家などの建物を建てるときにこれらの方角に玄関や窓などの出入り口を設けるのを避ける傾向がある。現代では、方角を指すときだけでなく自分にとって好ましくない人や事柄、苦手なものなどを表すときにも鬼門という表現が用いられる。「私にとってあそこの会社は鬼門だ」などは、ビジネスシーンでもしばしば使われることがある表現である。英語で鬼門を表すときは、どのような意味でこの言葉を使うかで表現を変えるのが一般的である。

欧米には、鬼門の考え方がない。そのため、欧米人に英語で鬼門を伝えるときには、その都度英語表現を選ぶ必要がある。「鬼の通り道」や「不吉な方角」などの意味で鬼門を表現するときは、「ghost gate」や「an unlucky quarter」、「an unlucky direction」などの表現を使うことが多い。また、好ましくない人や苦手なものなどを指して鬼門を英語で表現するときは、「a weakness」や「a weak point」などの表現が使われる。鬼門の方角を英語で表現する場合は、「he northeastern quarter」と表して北東であることを伝える場合が多い。

日本における鬼門の歴史

日本で鬼門という言葉が広く使われるようになったのは、風水や陰陽道の思想が中国からもたらされた平安時代頃と言われている。平安時代には京都を中心に陰陽道の思想が人々の間に浸透し、宮廷でも祭祀や呪術が盛んに行われるようになった。平安時代に陰陽道の宗家となったのが、安倍晴明などの著名な陰陽師を輩出した安倍氏や賀茂氏などである。この時代には、病気や天災などの災いは邪悪な鬼のしわざと考えられていた。鬼が出入りする鬼門や裏鬼門の方角は、病気などの災いを防ぐうえでも避けるべきものとして扱われてきた歴史がある。当時の日本の宮廷では、鬼などの邪悪な存在が出入りできないように、京都の東西南北を囲んで結界を築いていた。武士が政治の実権を握る安土桃山時代頃になると、鬼門の扱いにも少し変化が見られるようになる。当時の武家の城では、鬼門や裏鬼門の方角にあえて厠などを設ける風習があった。このような武家の風習には、鬼による災いを恐れない武士としての気概や覚悟を見せる意味があったと言われている。明治時代以降は、鬼門の考え方を批判する書籍が出版され、鬼門の考え方は表向きは単なる迷信として扱われるようになる。

ただ、実際は、明治時代以降も鬼門や裏鬼門を「不吉な方角」とみなす人々が少なくなかった。陰陽道の思想と神仏習合思想が結びついた日本の家相の考え方では、現代でも鬼門や裏鬼門の方角を「忌み嫌うべきもの」として扱う傾向がある。

風水における鬼門の考え方

風水における鬼門の考え方は、日本の陰陽道の思想や家相の考え方とは大きく異なる。風水理論では、鬼門や裏鬼門を単に「運気が出入りする場所」として捉える習慣があり、日本の陰陽道の思想や家相の考え方のように「鬼の通り道」や「不吉な方角」と忌み嫌う習慣はない。したがって、風水で家の間取りを考えるときは、鬼門や裏鬼門を封じることはせず、運気がスムーズに出入りできるような対策を立てることが多い。「運気が出入りする場所」は気が不安定になりやすいことから、北東や南西の方角は常に清潔にしておくのが望ましいとされている。風水では、汚れや乱雑な状態を邪気として嫌う習慣がある。「運気が出入りする場所」が汚れていたり、散らかっていたりすると、このような邪気の影響で悪い変化が起こりやすくなると考えられている。風水の鬼門は、中国の気候とも関係が深い。中国は、地形の影響で裏鬼門にあたる南西の方角から強い風が吹く傾向があった。強風によるさまざまな悪影響が懸念されることから、中国では南西の方角に出入り口などを設けるのは現実的でないと考えられてきた経緯がある。また、広大な中国大陸では複数の国が地続きの場所に混在していたため、古くから国と国が勢力争いの戦争をすることが珍しくなかった。

風水の理論が起こった頃の中国では、鬼門、裏鬼門の方角に当たる北東と南西に敵国があったと言われている。このような事情から、中国は古くから北東と南西の守りを万全に固めざるを得なかった。

風水の理論を意識した家の建て方

風水の理論を意識して家を建てる場合、鬼門や裏鬼門に玄関やトイレ、キッチン、バスルームなどの水回りのスペースを設けるのは良くないと考える人もいる。実際、鬼門や裏鬼門に玄関や水回りのスペースがあるという理由で、後にリフォーム工事をする人も少なくない。風水の専門家の間では、こういった工事は必ずしも必要ではないと考えられている。「運気が出入りする場所」である鬼門や裏鬼門は、整理整頓をして常に清潔な状態に保っていれば、「とくに大きな問題はない」というのが専門家の一般的な意見である。実のところ、玄関やトイレ、キッチンなどが鬼門や裏鬼門にある場合でも、掃除が行き届いていて乱雑な状態でなければ悪い運気を呼ぶ可能性は低いと考える専門家が多い。ちなみに、運気の流れをスムーズにするうえでは、鬼門や裏鬼門の風通しを良くすることが重要と考えられている。悪い気が鬼門や裏鬼門から入り込むのを防ぎたいときは、浄化作用がある植物を置く方法などをアドバイスする専門家も少なくない。たとえば、オフィスの入口が建物の鬼門や裏鬼門に当たるときは、エントランスに観葉植物の鉢植えなどを置くと、悪い気が室内に入り込むのをブロックできると考える専門家もいる。

盛り塩も、鬼門や裏鬼門の対策でよく行われる方法のひとつである。精製していない粗塩は、強力な浄化作用があるとして風水の対策ではしばしば用いられる。風水では、このような塩を小皿に持って置いておくと、その場の空気が浄化されると考えられている。

鬼門

「鬼門(きもん)」とは、北東の方角のこと。陰陽道において鬼が出入りするとされ、万事において忌むべき方角とされている。八卦では、丑(うし)と寅(とら)の間の方角であるため艮(うしとら)と呼ばれる。鬼門とは反対の方角、つまり南西(未申、ひつじさる)を裏鬼門といい、こちらも鬼門と同様に嫌われる。

鬼門や裏鬼門は、適切な対策をおこなうことで、鬼門除けや鬼門封じをすることができるとされる。たとえば、家づくりにおいては、その中心から見た鬼門の方向に白い石を敷いたり(鬼門除け石)、南天や柊を植える、鬼瓦や飾り瓦を配置するといった方法がある。

こうした本来の意味から派生して、現代では、ろくな目に遭わない場所や、苦手としている人物、事柄などの意味で使われる。日常的な言葉遣いとしては、こちらの意味の方が多い(「このゴルフ場は、ぼくにとって鬼門で、ご覧の通りOBの連発だよ」など)。

なお、鬼門は常に北東と決まっており、方位神が移動することによって毎年方角が変わる恵方とは異なる。

き‐もん【鬼門】

鬼門

鬼門

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/10/11 22:38 UTC 版)

鬼門(きもん)とは、北東(艮=うしとら:丑と寅の間)の方位・方角のこと。日本では古来より鬼の出入り方角であるとして忌むべき方角とされる。

概説

鬼門とは反対の南西(坤・未申)の方角を裏鬼門(うらきもん)と言い、この方角も鬼門同様、忌み嫌われる。北東(艮)を「鬼門」、南東(巽)を「風門・地門」、南西の裏鬼門を(人門・病門)、北西を(天門)とし、それぞれの四隅の方位・方角の陰陽道上の門の名である[1]。『今昔物語集』にて陰陽師の弓削是雄が伴宿禰世継の自宅の艮の方向に暗殺者がいる事を予言した話などに艮を凶運と捉える観念がみられる[2]。台湾では鬼門は「この世とあの世をつなぐ」とされ旧暦7月(鬼月)に鬼門が開くといわれる[3]。

鬼門を恐れた理由

「鬼門」という言葉は、後漢の時代、王充『論衡(ろんこう)』訂鬼篇にひく「山海経」に見られる。[4]

「山海経」によれば、滄海(東海)のなかに度朔山(どさくさん)があり、山上には大桃木がある。三千里にもわたって曲がりくねり、枝の間の東北方を鬼門といい、そこは萬鬼(ばんき)が出入りするところとなっている。山上には二神人がいて(中略)、萬鬼をみはっていた。悪害をもたらす鬼は葦の縄で縛ってとらえ、虎の餌食とした。そこで黄帝は礼をつくり、時をみはからって、桃の木でつくった大きな人形を門に立て、門戸に二神人と虎を描いた絵を祀り、葦の縄をかけて凶魅(きょうみ)を防いだ。(ただし、現存する「山海経」にはこの記述はない)

中国では年末年始は一年の変わり目の時期であり、冬から春に転じる時で変化が大きく、疫鬼(えきき)が民に病や災禍をもたらすとされた。そこで疫鬼を駆逐し、古い年を送り、新たな年、春の陽気、吉福を内に迎えた(「後漢書」礼儀志中に記載)。この歳事が日本に伝播し、次第に正月から立春前の節分の行事となったが、元々は旧暦の年越しの頃に厄払いとして行われた行事である。[5]

一方、中国で古代から使われている十二支や式盤では、季節と方位は連関している。つまり、一年の境界である大晦日は丑寅間にあたり、丑寅間は東北の方角にあたる。鬼が出現する大晦日=丑寅間=東北=鬼の出現する門、鬼門となった。[6]

東北鬼門の考え方は中国から伝播したものの、日本独自に発展している[7]。陰陽道が日本に伝わり日本の神仏習合思想[8][9] と深く関わりをもつことで、日本独自の家相の発展とともに鬼門の観念も発展してきた[10]。

陰陽道の最盛期といわれる平安時代中期頃から、病気や疾病、地震、火災、天災など、そのすべてを神の祟りが起こすものと考えられ、祟りを起こす神の存在を鬼に例えて恐れたことが大きな理由とされる[10][11][12]。鎌倉時代前期に著された「陰陽道旧記抄」に「竈、門、井、厠、者家神也云々」とあり、竈、門、井戸、厠など、病気に直結する場所を神格化させ、諸々の宅神から祟りをうけぬよう祭祀を行っていた歴史があり、鬼の門と名の付く北東方位を他の方位方角より恐れる方位になった[10][13]。

鬼門の捉え方(権力者)

時の統制者は、京内を結界(聖と俗を分離)し、人々が暮らす京内に災い事が起きないよう四角四境の祭祀を行っていた。代表的なものに、京城四隅疫神祭(都)、宮城四隅疫神祭(内裏)があり、四方を平等に崇めていた[14][15][16][17][18] 歴史がある。現在でも地鎮祭で四方を囲み結界をつくり、その土地に災いが起きぬよう祭礼を行う地鎮祭が引き継がれており、同じく四方を平等に崇めている[10]。また、歴代天皇は、正月元旦、早朝から四方を拝され、年災消滅、五穀豊穣を祈る四方拝といわれる祭祀を行っていて、それは寛平二年(890)から現在の天皇まで1100年以上続いている[14][15]。

鎌倉時代初期の僧慈円は、比叡山が、都の丑寅の方角にある鬼の門を塞いでいると和歌に詠んだ[19]。

武家の世界では多くの城で鬼門方位に厠をつくることが常道とされていた[20]。安土城、福知山城、岡山城、姫路城などは裏鬼門に厠が配されていたとされ[21][20]、鬼神の災いを恐れず覚悟を持った武将の気構えと捉えることができる、と論じている[22]。

江戸中期の学者新井白石は『鬼門説』を著し、当時一般的になっていた鬼門の観念について、その起源などの考察をおこなった[23]。

鬼門の捉え方(庶民)

十二支で鬼門(丑寅)とは反対の方角が未申であることから、猿の像を鬼門避けとして祀ったり、京都御所の北東角の軒下に木彫りの猿が鎮座し、築地塀がそこだけ凹んでおり、「猿ヶ辻」と称されてきた。

京都御所の築地塀が鬼門、北東方位を凹ませてつくられていることから、「御所が鬼門を避けている」「除けている」と考えられ、それが鬼門を除ける手法とされてきた。

東京芸術大学、東京工業大学名誉教授 清家清の著書 「現代の家相」[24]には、「家相の教え通りに凹ませている」と書かれている。現代でも人々は縁起を担ぎ、家の北東、鬼門の方角に魔よけの意味をもつ、ヒイラギやナンテン、オモトを植えたり、鬼門や裏鬼門(南西)から水回りや玄関を避けて家作りをする場合がある。京都のNPO法人が2015年、京都市内中心部だけで、ビルや店舗、一般住宅など、約1100か所に鬼門除けがあるという調査がなされ、四角く囲って玉砂利を敷いたり、ヒイラギ、南天を植えている調査結果が発表されている[25]。

京都御所の内部には鬼の間が存在している。鬼の間とは、京都御所において仁寿殿の西、後涼殿の東にある清涼殿の南西隅の部屋であり、すなわち裏鬼門の位置にある。飛鳥部常則が康保元年(964年)に鬼を退治する白沢王像を描いたとされている。順徳天皇が著した『禁秘抄』にこれに関する記述がある。壁に描かれていた王は、一人で剣をあげて鬼を追う勇姿であり、それを白沢王といい、古代インド波羅奈国(はらなこく)の王であり、鬼を捕らえた剛勇の武将であると言う説がある。 現在の建物(鬼の間)に、白澤王の絵は描かれていない[26]。なお、江戸中期の随筆「夏山雑談」には、白沢王は李将軍、「白澤王」としても記されている[26]。京都御所、天皇家が鬼の災い、神の祟り(自然災害、火災、疫病の蔓延)を恐れて、築地塀を凹ませていた、という解釈より、庶民に災いごとがふりかからないように、皇室が一手に凹みで受けとめて、御所内部の清涼殿、鬼の間に導いて鬼を切り倒し、世の安泰を願っていた、そう解釈したほうが自然であると、家相を研究する小池康寿は著書で[26]論じる。現代でも皇居の間取りは公開されておらず、外から見ただけの塀の凹みだけを受けて鬼門除けに繋がったと考えた方が理に適うとしている[27]。猿ヶ辻に関しても前述とは別に御所を守護する日吉神社の神の使いが猿だったことから、「猿ヶ辻」と呼ばれる記述もある。昭和43年、皇居東御苑が一般公開されたが、京都御所はGHQの管理下でありながら、昭和21年11月に一般公開されたが、現在でも鬼の間は一般公開されていない[26]。

鬼門の否定

明治維新・近代化によって鬼門は迷信とされるようになり、大正時代には京大総長・中国古代史研究者 新城新蔵が『迷信』を出版し、鬼門・方位・暦を一刀両断し、鬼門は「単なるこけおどし」と批判した[28][29]。一方で民衆間の信仰は続いた。井上円了によると、大正時代でも長野県の村では「学校の土地が鬼門に触れている」という理由で村会で議論になったといい、井上はそれを批判している[30]。

文部省は内務省とともに淫祠邪教による迷信を取り締まる立場であった。1936年(昭和11年)、松田源治、川崎卓吉と歴代文部大臣経験者が急逝した直後に、鬼門の位置に造ったばかりの大臣専用便所を取り壊した。大阪毎日新聞は、迷信を取り締まる立場の者が、とんでもない行為を行っているとして文部省を批判した[31]。

風水師 リリアン・トゥーは鬼門である北東方位を「地獄の門」とすることに疑問があるとしている[32]。

鬼門をなくす祭祀 出雲屋敷地鎮祭

本来は出雲の氏子のみを対象に行っていた祭祀。[33]現在では、他県から訪れるものも、神殿において、地鎮祭の式典が行われ、新築や増築工事に対する地鎮祭が行われる。[33]その地鎮祭を出雲屋敷地鎮祭という。[33]式典後、土地に鎮める「御土」「鎮め物」、また中央、四方、五カ所の柱に貼る御札を頂き、それを五柱御札という。[33]土地や建物の穢れをなくし、鬼門という考え方もいっさいなくなる祭祀となる。[33]※神語三唱や御神土埋納、四拍手など特殊性がある。出雲屋敷後、年々多少の初穂を献納する出雲年貢を行う地域がある[34]。

鬼門と寺院との関係

平城京では鬼門の方向に東大寺(創建年8世紀前半)が、裏鬼門の方向に植槻八幡宮が、平安京では大内裏から鬼門の方向に比叡山延暦寺が、裏鬼門の方向に石清水八幡宮が、鎌倉では幕府から鬼門の方向に荏柄天神社が、裏鬼門の方角に夷堂が、江戸では江戸城から鬼門の方向に東叡山寛永寺が、裏鬼門の方向に三縁山広度院増上寺が置かれたといわれている。また平安京の表鬼門の方向には吉田神社があり、これとは別に赤山禅院は表鬼門で信仰を集めた[35]。

神仏習合が大きく影響しており、伊勢神宮の丑寅(北東)に位置する金剛證寺(こんごうしょうじ)創建年(伝)6世紀 が「伊勢神宮の鬼門を守る寺」として伊勢信仰と結びつき、「伊勢へ参らば朝熊をかけよ、朝熊かけねば片参り」[36]とされ、伊勢・志摩最大の寺となった。虚空蔵菩薩の眷属、雨宝童子が祀られており、当時は天照大御神の化現と考えられたため、伊勢皇大神宮の奥の院とされた。[37]それらから、仏事に用いられる樒(しきみ)ではなく、神事に使われる榊(さかき)が供えられる、全国でも珍しい寺である[37]。しかし、伊勢神宮を代表するようにすべて神仏習合時代に後付けで言われた、つくられたものである[37]。

俗語の「鬼門」

以上のように、鬼門は本来呪術的な意味を持つ言葉であるが、転じて「よくない結果が起こりやすい事柄」に対してこの言葉が用いられるようになっていった(例[38])。

方角に限らず、場所、時間帯や特定の教科などを指すこともあったり、放送業界(テレビ・ラジオ)でも打ち切りが複数の番組で連続して続く放送枠に対して用いられていたりする為、その用途は幅広い。ミュージシャンの大瀧詠一は生前、アルバムの発売日を誕生日に据えるとコンセプト変更で製作延長等発売延期になる為に誕生日を鬼門としていた。

出典

- ^ 日本人なら知っておきたい正しい家相の本 2015, p. 37.

- ^ 村山, 修一. 日本陰陽道史話. 東京: 平凡社. p. 101. ISBN 4-582-76406-1

- ^ “「鬼月」と呼ばれる旧暦7月の意味”. TAIWAN TODAY(中華民国(台湾)外交部) (2016年8月12日). 2020年8月22日閲覧。

- ^ 水野 2016, p. 28-29.

- ^ 水野 2016, p. 31-32.

- ^ 水野 2016, p. 163-164.

- ^ 水野 2016, p. 164.

- ^ 小池 2015, p. 11.

- ^ 林淳 2005, p. 52.

- ^ a b c d 小池 2015, p. 36.

- ^ 斎藤英喜 2007, p. 31.

- ^ 繁田信一 2006, p. 129.

- ^ 林淳 2005, p. 52,53.

- ^ a b 小池 2015, p. 37.

- ^ a b 林淳 2005, p. 53.

- ^ 繁田信一 2006, p. 72,74,75,76.

- ^ 林淳 2005, p. 75,76,77.

- ^ 岡田荘司 2010, p. 136,137.

- ^ 村山, 修一. 日本陰陽道史話. 東京: 平凡社. p. 128. ISBN 4-582-76406-1

- ^ a b 『城の日本史』講談社、2011年8月。

- ^ 小池 2015, p. 20.

- ^ 小池 2015, p. 21.

- ^ 水野杏紀「新井白石『鬼門説』について : 翻刻と注解 (平木康平教授退職記念号)」『人文学論集. 平木康平教授退職記念号』第26号、大阪府立大学人文学会、2008年3月、97-117頁、doi:10.24729/00004460、ISSN 0289-6192、NAID 110007145726、2021年12月2日閲覧。

- ^ 清家清 1989, p. 46.

- ^ 小池 2015, p. 28.

- ^ a b c d 小池 2015, p. 31.

- ^ 小池 2015, p. 32.

- ^ 小池 2015, p. 39.

- ^ 『迷信』第1章(4)「こけ威しの鬼門」p113-126(国立国会図書館)

- ^ 井上円了『迷信と宗教』 (青空文庫)

- ^ 文教当局と迷信、恥ずかしい話『大阪毎日新聞』昭和11年4月8日(『昭和ニュース事典第5巻 昭和10年-昭和11年』本編p712 昭和ニュース事典編纂委員会 毎日コミュニケーションズ刊 1994年)

- ^ リリアン・トゥー『図説 風水大全』東洋書林、1998年9月10日。

- ^ a b c d e 小池 2015, p. 187.

- ^ 『出雲大社教布教師養成講習会』発行出雲大社教教務本庁平成元年9月1日全218頁中230頁

- ^ “京都の表鬼門を護る”. 天台宗 比叡山延暦寺 皇城表鬼門 赤山禅院. 2021年6月14日閲覧。

- ^ 小池 2015, p. 99.

- ^ a b c 小池 2015, p. 100.

- ^ “みずほ障害、重い4度目 鬼門のバッチ処理でつまずき”. 日本経済新聞. (2021年3月16日) 2022年3月5日閲覧。

参考文献

- 清家清『現代の家相』新潮社、1989年1月。ISBN 978-4106019678。

- 小池康寿『日本人なら知っておきたい正しい家相の本』プレジデント社、2015年11月。ISBN 9784833421492。

- 斎藤英喜『陰陽道の神々』佛教大学教育部思文閣出版、2007年10月。ISBN 9784784213665。

- 繁田信一『平安貴族と陰陽師』吉川弘文館、2005年5月。ISBN 9784642079426。

- 岡田荘司『日本神道史』吉川弘文館、2010年6月。ISBN 9784642080385。

- 内藤昌 『城の日本史 』講談社学術文庫 2011年8月 ISBN 9784062920643

- 水野杏紀『易、風水、暦、養生、処世 東アジアの宇宙観』講談社選書メチエ、2016年2月10日。ISBN 978-4-06-258621-4。

- 林淳『近世陰陽道の研究』吉川弘文館、2005年。ISBN 4642034072。 NCID BA74514460。

関連項目

鬼門

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/14 07:18 UTC 版)

「おにゃのこ (漫画)」の記事における「鬼門」の解説

地獄と現世を行き来することができる門。三宝剣により封印されているが、ほろろが顕明連を折ってしまったため、封印が解けている。

※この「鬼門」の解説は、「おにゃのこ (漫画)」の解説の一部です。

「鬼門」を含む「おにゃのこ (漫画)」の記事については、「おにゃのこ (漫画)」の概要を参照ください。

「鬼門」の例文・使い方・用例・文例

鬼門と同じ種類の言葉

- >> 「鬼門」を含む用語の索引

- 鬼門のページへのリンク