にわか

「にわか」は、「急であるさま」「急にそうなったさま」「一時的であるさま」などの意味で用いられる表現である。特にスラング(俗な用法)としては「年季が入っておらず造詣も浅い一過性のファン」を指す意味で「にわか」または「にわかファン」のような言い方が用いられる。

「にわか」の本来の意味は「急に起こるさま」「急変するさま」「突然に生じるさま」「一時的であるさま」である。

- 「にわか雨(俄雨)」は「急に降り出す雨」または「急に降り出す一時的な(じきに降り止むであろう)雨」のことである。

- 「にわか仕込み」は「必要が生じてから大急ぎで対応すること」を意味する表現である。

- 「にわかには信じがたい」は、「聞き知ったことを鵜呑みにして信じることが難しい」「今すぐに信じる気持ちには切り替われない」といった意味合いの表現である。

「にわかファン」という表現は、「最近ファンになった(新参者)」くらいの意味で用いられることもあるが、どちらかといえば「世間の流行の波に乗って最近ファンを公言しだした軽いノリのファン」というような冷笑のニュアンスを込めた表現として用いられやすい。

最近その分野のファンとなった新参者が自嘲のニュアンスを込めて「にわか」を自称する場合はある。

「にわか(=新参)」の対義語としては「古参」が挙げられる。「古参」 は「ずっと前からその道にいる人」を意味する表現である。あるいは「古株」「年季の入ったファン」などの表現も「にわか」の対極にある表現といえる。

にわか

「にわか」とは・「にわか」の意味

「にわか」とは、「急に」「一時的に」という意味の表現だ。この単語は、古文や漢文でも使われていた歴史のある古語である。また、ネット上では、「話題になっているから、人気だからという理由で一時的にファンになる」という意味の「にわかファン」「にわかオタク」という用語が頻繁に使われている。この用語は、主に若者達の間で人を揶揄する際に使われるのが特徴だ。「にわかファン」を「偽物のファン」のことだと思っている人も多いが、間違いである。その他にも、福岡の博多、佐賀では仁和加(にわか)と呼ばれる即興芝居が浸透している。これは、「にわか面」と言われる半面を着けて会話の最後に面白いオチをつけて笑わせる郷土芸能のことだ。現在でも大衆演劇場で楽しめるので、たくさんの人が芝居を観るために足を運んでいる。

「にわか」の熟語・言い回し

にわかファンとは

「にわかファン」とは、もともとファンではなかったのに世間のブームや人気に乗っかって急にファンになった人を指す言葉である。また、あまり知識がないのに、ある分野や人物について得意げに語る人に対しても用いられる。主に芸能やアニメ、スポーツなどの分野においてネガティブなニュアンスで使われるのが特徴だ。例えば、「サッカーのワールドカップで日本が大躍進したことをきっかけに、サッカーのにわかファンが一気に増えたような気がする」というように使われる。

「にわかファン」は、単に流行に乗りたいだけという動機で好きになっているので、すぐに興味を失って次の対象に目移りする傾向にある。したがって、本当のファンである人にとって軽々しい気持ちでファンを名乗られることは我慢できず、「にわかファン」は古参のファンから嫌われることが多い。そもそも「にわかファン」という言葉が世の中に浸透したのは、2019年に日本で開催されたラグビーのワールドカップがきっかけである。日本が活躍したこともあって、ワールドカップを機にラグビーファンになった人が急増した。その結果、「にわかファン」という言葉が流行り出したというわけだ。

にわか雨とは

「にわか雨」とは、「一時的に降る雨」という意味の表現である。天気予報で用いられる予報用語の一つだ。さっきまで晴れていたのに急に雨が降り出すという特徴から、「急に」を意味する「にわか」という言葉が用いられている。天気予報では、「所によりにわか雨」「晴れ時々にわか雨」というように使われている。

にわかものとは

「にわかもの」とは、アニメやスポーツ、芸能などの特定の分野に対して新たにファンになった人を意味する表現である。「にわか」は「知識が浅い」「一時的」というようにネガティブな意味で使われる言葉だが、「にわかもの」は謙遜の意味で使われるのが特徴だ。例えば、「私はにわかものだから、話に全然ついていけないよ」「にわかものであまり詳しくないので、これからもっとサッカーのことを勉強したい」というように用いられる。

にわか知識とは

「にわか知識」とは、「急に身に付けた知識」という意味の言葉だ。自分よりも詳しい人の話に付いていきたい、人前でプレゼンを行うなどの理由で、詳しくないことに関する知識を急に勉強して身に付けることである。例えば、「ラグビーが人気のスポーツとなって、にわか知識を持つ人が急に増えた」「にわか知識ではボロが出てしまうので、知ったかぶりはしないほうがいい」というように使われる。

にわかですとは

「にわかです」とは、ある分野において知識が乏しいこと、急に新規のファンになったことを宣言する際に用いられる表現である。SNSのプロフィール欄で使用されることが多い。

にわか〔にはか〕【×俄】

俄

(にわか から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/16 05:29 UTC 版)

|

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2018年10月)

|

俄(にわか)とは、一般的に江戸時代から明治時代を中心に祭りの往来や宴席などで即興的に行われた笑いの芝居のことを指す。仁輪加、仁和歌、二和加などとも書かれ、江戸の茶番(ちゃばん)も類似の芸と思われる。

「上方演芸事典」(上田勇)などによると、名前の由来は諸説あり、俄狂言(にわかきょうげん)の略で[1]、狂言(芝居)をにわかに演じたことからこう呼ばれたともされる。また路上で突然演じられて衆目を集めたため、「にわかに始まる」という意味から「俄」と呼ばれるようになったとも伝えられる。

俄といえば、江戸末期に大阪などで歌舞伎の演目の内容をパロイディ的に滑稽に演じるものとして流行したことで知られる。しかし、吉原俄は踊りが中心だったらしく、全国の祭りで見られる民俗芸能では滑稽踊りのほかに仮装行列、漫才のような掛け合いなどさまざまな滑稽ごとが俄の名で呼ばれている。

起源

起源は定かではないが、「古今俄選」(1775年)では享保(1736〜41)のころに大阪の祭りの往来で始まり、京都から江戸など全国に広まったとされる。天和時代の京島原遊廓に源流の芸が存在、安永時代 (1772 – 1780年) の諸書に俄の芸が登場する。

にわか研究の第一人者でもある歌舞伎研究者・佐藤恵理によると、今でも民俗芸能として全国各地で見られる「俄」の内容は①オチのついたコント②踊り、③獅子舞④仮装⑤行列⑥山車や屋台などの造り物ーと多岐にわたる。

もともと各地にあった笑いの芸が俄と呼ばれるようになったとも、長い歴史の中で変化・派生した結果とも考えられる。このような多彩な笑いの精神を中世では総じて「風流(ふりゅう)」といった。この風流は、風情のある味わいを表す「ふうりゅう」とは別物で、前近代までの文学芸術を貫く美意識にみられる精神を指す。即席を目指した新鮮な趣向をその本質として、俄はこの風流の直系に立つといわれる。また風流は芸能史の動力として近世の歌舞伎を生み、俄は近代明治の新しい演劇や新喜劇を生み出したことも忘れてはならないだろう[2]。

各地の俄

大阪俄

大坂では浜松歌国著の「摂陽奇観」には享保時代に俄の芸能が存在したことがうかがえる。宝暦・明和時代には職業化されだし道頓堀相合橋には俄専門の舞台が作られた。寛政時代以後で、独自の芸名で江戸(東京)の寄席などに進出した。天保時代には村上杜陵が人気を博し、その後活躍からのちに大阪俄の中興の祖といわれるようになる。

文化時代以降には初春亭新玉、初春亭琴玉、豊年斎米加、磁石亭喜多丸、白象亭和楽、小松屋市丸、幕開亭三喜、信濃家尾半らが活躍。明治に入るまで彼らの門流が活躍した。

明治初年には御霊神社(現・中央区)にて柴田席の寄席小屋を開き、以降坐摩神社の吉田席、博労町の稲荷座など次々開場。明治中期には大和家宝楽、秋の家田螺、初代鶴家団十郎、大門亭大蝶、京都の三代目宇治の屋茶楽が人気を博した。中期以降は初代大阪屋町人、その町人に影響を受けた二代目一輪亭花咲、鶴家団九郎(のちの二代目鶴家団十郎)らが活躍。二代目花咲は1981年(昭和56年)に亡くなるまで一線で活躍した。以降大正期まで夜明家ガストウ、井上ハイカラなどがいた。一方で曾我廼家五郎、十郎が俄を飛び出し、喜劇の興行を打ち成功をする。1933年(昭和8年)には初代鶴家団十郎の門下の鶴家団道理らがNHK大阪放送局から「太閤記・十段目」を全国に生中継した。太平洋戦争後以降二代目花咲の指導の下で二代目露の五郎兵衛が二代目大阪屋町人や三代目一輪亭花咲を名乗って活動し、以降弟子らで受継がれている。

これらは新喜劇につながる系譜とされ松竹新喜劇の旗揚げメンバーであった曾我廼家十吾は子役の俄師として大門亭大蝶の一座にいた、また初代渋谷天外、田村楽太も俄出身でともに楽天会の主宰していた。

現在一般的な漫才などのお笑い文化の源流であると考えられていて、横山エンタツ・花菱アチャコのエンタツもかつて俄の流れをくむ時田一瓢の瓢々会にいた、またエンタツのかつての相方の杉浦エノスケも鶴家団九郎(のちの二代目鶴家団十郎)の門下であった、ほかにも林家染団治、林田五郎、林田十郎、浮世亭歌楽らが俄出身であった。また俳優として一時代を築いた鶴田浩二の叔父は二代目鶴家団十郎の門下の鶴家団福郎であった。

九州俄

博多俄

幕末にはすでに岡崎屋嘉平、馬場の宗七、市小路の吾平らが活躍。1879年(明治12年)には鬼若組が組織され、麩屋組、川丈組などが次々組織された。明治後期以降は初代博多淡海が活躍。大正以降は衰退するが、その芸は実子二代目博多淡海、また実子の三代目博多淡海(木村進)と受継がれた。また平田汲月は俄作家として大正・昭和と活躍した。また初代・二代目と親子で続いた生田徳兵衛は生田組と称して明治から昭和に活躍。二代目の孫は女優・生田悦子として活躍。また福岡藩黒田氏の御用商人で俄師でもあった十一代目帯屋治平の孫は戦後に放送作家などで活躍し日本放送作家協会九州支部長も務めた帯谷瑛之介である。

様式は「博多弁で会話」し「駄洒落で落ちを付けて話を纏める」もので、人数や台本によって「一人仁和加」や「掛合い仁和加」「段物仁和加」等の種類があるが、20世紀末から21世紀初頭にかけては1人で演じるショートコント型の「一口仁和加」が主流となっている。半面(目かづら)を付けて演じる。この半面は博多銘菓「二◯加煎餅(にわかせんぺい)」のモチーフにもなっている。伝統的には和紙製の「ぼてかづら」も着用するが、未着用で演じることも珍しくない。

肥後俄

古くは日清戦争以降、熊本市の招魂祭(戦没軍人の慰霊祭)を中心に盛んに行なわれてきた熊本弁による俄。戦前は名人として知られた運船利平の運船組はじめ利幸商組、マチャン組、二本木組などが県内各地の祭礼に出て人気を呼んだ。

戦後の肥後俄(こう呼ばれたのは戦後、戦前は熊本俄)の中心となったのは蓑田又雄がつくったばってん組(後のばってん劇団)。1948年(昭和23)に地元熊本日日新聞社専属の「熊日にわか」として本格的に活動を始め、熊本放送のラジオで毎週生放送されて人気を呼んだ。

ばってん劇団は1963年(昭和38)、東京に進出して浅草松竹演芸場で大宮敏充のデン助劇団と合同公演、翌年には地元でも合同公演を行った。団員はばってん荒川、ばってん太郎、ばってん千代呂松、ばってんちび子らがいたが、中でもばってん荒川は、後に歌やテレビ、映画などで全国的タレントとして活躍した。また荒川の教えを受けたばってん城次は「劇団きゃあ」を結成して公演を続けるだけでなく、にわかのハゲづら姿そのままに精力的にテレビなどでタレント活動を行なっている。このほかキンキラ劇団、森都劇団などが最近まで活動してきた。

佐賀俄

幕末から存在が確認されているが、長らく途絶えていた。はっきりとして記録が残っているのは大正末に煮豆卸業であった佐賀県佐賀市西魚町の田代熊一が一座を編成、各地を巡業した。その一座は伊東栄城、三浦キメ、高良ハル、小野善一、石崎卯一を輩出。戦時中は佐賀俄の慰問団が組織され、戦後その慰問団は石崎卯一が中心に「葉がくれ劇団」を組織され中から古賀儀一、古賀梅子が活躍。梅子は儀一と結婚。梅子はのちに筑紫美主子と名乗り、1946年に二丈町温泉センターで興行を打ち以降一座で九州地方を廻った。美主子は2013年(平成25年)に亡くなるまで精力的に活動した。

ほかにも京家桃之助、中村勇、中村福之助、座木文子らが活躍した。

鹿児島俄

|

この節の加筆が望まれています。

|

江戸吉原俄

吉原でも演じられ、職業芸人でない素人の即興芝居だった。明和4年(1767年)に始まり、毎年8月中旬から9月中旬まで街頭の屋台の上で幇間(ほうかん)や芸者などが行った。吉原の茶屋・桐屋伊兵衛の思い付きとされる。吉原三大景物の1つ[3]。喜多川歌麿の天明3年(1783年)初期作品「青楼仁和嘉女芸者部」、「青楼尓和嘉鹿嶋踊 続」で描かれた。後の歌麿の全盛期には「青楼仁和嘉女芸者部」のような揃物で、全身像で精緻な大判で各遊郭の屋台上の芸者たちが描かれた[4]。樋口一葉の「たけくらべ」の中でも紹介されている。

脚注

出典

参考文献

- 大衆芸能史資料集成 第8巻[要ページ番号]

- 佐藤恵里「歌舞伎・俄研究」(新典社)

- 松尾正一「肥後にわかー笑いの来た道」(熊本日日新聞)

- 浅野, 秀剛、クラーク, ティモシー編著『喜多川歌麿・解説編』朝日新聞社、1995年11月。

- 浅野秀剛「歌麿版画の編年について」『喜多川歌麿・解説編』1995年11月、47-54頁。

関連項目

俄

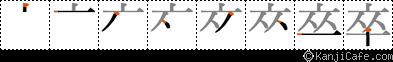

劦

卆

卒

卒 |

忩

怱

悤

猝

遽

遽 |

霍

「にわか」の例文・使い方・用例・文例

- 彼女とうまくやっていくのは骨の折れることだとすぐにわかるさ

- いましっかり勉強しなければならないということを息子にわからせることができない

- 彼の気持ちがおぼろげにわかった

- 彼女だとすぐにわかった

- 彼女がだれであるかすぐにわからなかった

- にわか雨

- 所によりにわか雨

- 彼らはすぐに仲直りするよ.今にわかる

- ジョギングの途中でにわか雨にあった

- 突然にわか雨が降り出した

- その祭りのおかげで村はにわかに活気づいた

- だれにわかるだろう

- どうして私にわかるでしょう

- 午後は所によりにわか雨となるでしょう。

- 午後はにわか雨になるでしょう。

- にわか雨が降るでしょう。

- ここに来る道はすぐにわかりましたか?

- 私たちはお互いにわからない所を聞きあったり調べたりしました。

- 今日の4時頃、にわか雨が降った。

- 今日の夕方、にわか雨が降った。

- にわかのページへのリンク