さつま‐びわ〔‐ビハ〕【×薩摩×琵×琶】

薩摩琵琶

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/29 08:38 UTC 版)

ナビゲーションに移動 検索に移動薩摩琵琶(さつまびわ)は、盲僧琵琶の系譜をひく語りもの音楽の一ジャンル。

概要

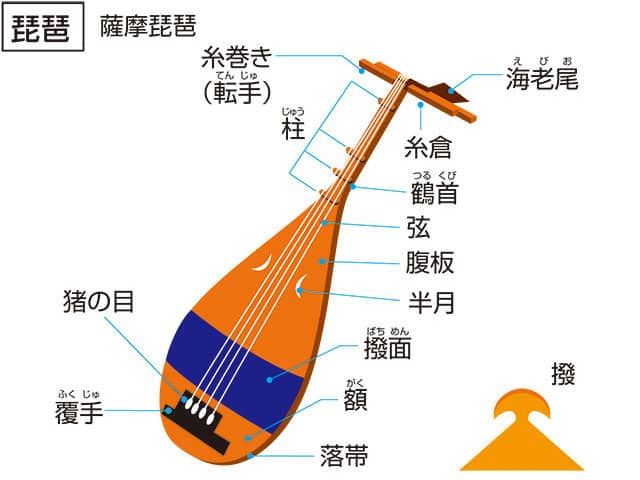

日本中世に生まれた盲僧琵琶は、九州地方の薩摩国(鹿児島県)や筑前国(福岡県)を中心に伝えられたが、室町時代に薩摩盲僧から「薩摩琵琶」という武士の教養のための音楽がつくられ、次第に語りもの的な形式を整えて内容を発展させてきた[1]。絃が4本、絃を支える柱が4本あり、一番上の柱と二番目の柱の間が長く、琵琶の音を大きくするため腹板も大きく膨らんでいるのが特徴。歴史的には、宗教音楽としては、筑前盲僧琵琶が薩摩盲僧琵琶よりも古いが、芸術音楽としては、薩摩琵琶の方が筑前琵琶に先行する[2]。

薩摩琵琶は、晴眼者の琵琶楽としては最古の段階に属し、また、プロフェッショナルによる音楽ではなくアマチュアの音楽としても年代的に古い[3]。道徳歌曲というべき特色を有し、平曲とは異なり、道徳性が文学性に優先する[3]。

歴史

薩摩琵琶は、建久7年(1199年)に天台宗の寺院である常楽院19代住職・

16世紀に活躍した薩摩の盲僧・淵脇了公は、ときの領主である島津忠良こと日新斎の命を受け、各地をまわり敵の動きなどを探り、数々の手柄を立てた[4]。忠良と淵脇は、戦の合間に楽器を改良に取り組み、それまで盲僧琵琶に用いられた琵琶を改造し、武士の士気向上のため、新たに教育的な歌詞の曲、武士の倫理や戦記、合戦物、祝い物などの琵琶歌を新たに作曲して、これらを歌い上げる勇猛豪壮な演奏に向いた構造にしたものである[4]。従来の四絃六柱の琵琶に代わり、四絃五柱の平家琵琶を採用して、その第二絃を省き、盲僧琵琶では柔らかな材を使うことが多かった胴部を硬い桑製に戻し、勇壮で大きな音が出るようにバチも杓文字型から扇子型へと形状が変化したうえで大型化して、バチで叩き付ける打楽器的奏法を可能にしたのが始まりと言われる。これにより、楽器を立てて抱え、横に払う形で撥を扱うことができるようになり、弾奏法も武士好みの勇壮なものになって、胴をバチで叩きつけ風や戦の音を表現する「崩れ」という弾奏法も行われるようになった。

忠良は様々な試みで薩摩琵琶の価値を上げると同時に、歌や舞、音楽や曲を口ずさむことは浮ついており、風紀を乱すとして禁止令を出す。その一方で、侍踊りは歌や舞ではなく、琵琶、天吹は音楽や曲ではないとして、侍踊り、薩摩琵琶、天吹は、武士のたしなみとして奨励された[6]。儒教や仏教などの教えを説いた琵琶歌の「迷悟もどき」や「武蔵野」などは、忠良が作ったと言われている[4]。また、忠良は道徳的な内容を自身が詠った島津日新公いろは歌の要素を盛り込んだ曲を作詞して流行らせるという仕掛けをして、宗教的な用途や、武士道、青少年の教育、士気の鼓舞などのために活用されるようになったと、加治木島津家13代当主・島津義秀は語っている[7][8]。江戸時代には『木崎ヶ原合戦』など合戦を語った曲が作られて流行し、やがて武士だけでなく町民にも広まった。こうして剛健な「士風琵琶」と優美な「町人琵琶」の2つの流れが成立する。江戸時代末期には池田甚兵衛が両派の美点を融合させて一流を成し、以降、これが薩摩琵琶として現在まで続いている。

島津斉彬(なりあきら)は、藩主になり江戸を下るとき琵琶会を催し、薩摩藩士の山本喜左右衛門に「武蔵野」や「小敦盛」を演奏させ、親友で開国派の同士でもある伊達宗城など、様々な友人や知人を招いた。西郷隆盛、大久保利通、小松帯刀、坂本龍馬、木戸孝允、品川弥二郎が出席した薩長同盟の盟約を結ぶ会合は、幕府方の目を盗むため、琵琶会という名目で行われ、琵琶の名手である児玉天南[注釈 2]が「敦盛」、「形見の桜」を演奏した。児玉は、小松帯刀の屋敷で木戸孝允の送別会が催された際にも「天南」を演奏しており、木戸が感激したと云われている。その後、西南戦争に従軍するも田原坂の戦いで負傷して生き残った児玉は、薩摩琵琶の名人と謳われるようになるが、その後も「城山」という曲だけは絶対に演奏しなかったと云われている。西南戦争で西郷隆盛たちが城山に籠城している最中にも、演奏者たちにより琵琶が奏でられている。6歳の時から薩摩琵琶を習い、西郷隆盛、桐野利秋、村田新八、別府晋介の前で弾奏した西幸吉は、城山の戦闘で負傷し官軍に捕まるが、少年であったため許され、以後は都会の舞台で有名な琵琶奏者となった。城山が陥落する前夜の明治10年(1877年)9月24日、谷崎谷の洞窟で明朝の決戦を控えた西郷隆盛らの前で琵琶を演奏したのは、若い漢方医で西郷軍に軍医として従軍していた松崎瑞謙で、その音は官軍の陣営まで聞こえたと云われており、演奏後、「生き延びて戦後の復興を」と西郷隆盛に諫められ、琵琶を持って城山を脱出した。この琵琶は江戸時代における薩摩の職人である伴彦四郎の作で『

幕末までは、ほぼ薩摩で演奏される郷土の楽器だったが[7]、明治維新を機に、薩摩藩出身者が活躍し力を持っていた明治時代には東京に進出し、富国強兵政策とも相まって各地に広まり、吉村岳城、辻靖剛、西幸吉、吉水錦翁などの名手が輩出した。また、明治天皇が終生愛好して、明治14年(1881年)5月には、元薩摩藩主・島津忠義邸にて西幸吉が御前演奏をしたことから、社会的な評価がさらに上がり、のちには「筑前琵琶」とともに「宗家の琵琶節」は皇室向けにしか演奏しない「御止め芸」となった。勇壮な楽曲と豪快な演奏で知られた薩摩琵琶も、東京で流行するなかでしだいに洗練されて都会化し、優美でデリケートな芸風をもつものも現れた[12]。そうしたなか、永田錦心が現れて、歌い方の改革がなされ、都会的で艶麗な曲風を特徴とする錦心流を打ち立てた[注釈 3]。また、錦心は謡曲の歌詞や曲節も取り込んだため、これが評判となりさらに全国に普及した。

第二次世界大戦以前までは人気を博していたが、学徒出陣などで琵琶に関わる多くの者を亡くなり、敗戦後には戦後の混乱や社会情勢の変化により衰退の道をたどる[13]。鹿児島県には、かつての

昭和に入ると、錦心流から現れた水藤錦穣が筑前琵琶の音楽要素や三味線音楽の曲風を取り入れた「錦琵琶」を創始した。楽器も筑前琵琶を取り入れて五弦五柱を持つよう改良された。その後、錦心流から出た鶴田錦史が五弦五柱をさらに改良するとともに、音楽的にも新しい分野へ飛躍させた。それまで語りの伴奏として用いられてきた琵琶に器楽的要素を大きく取り入れ、語りを伴わない琵琶演奏、西洋楽器やこれまで協奏することのなかった他の和楽器との合奏、また錦心流を基礎とした琵琶歌の改良など斬新なアプローチを行った。鶴田錦史の流れを汲むこの一派を「鶴田流」あるいは「鶴田派」と呼称し、近年、注目を浴びている。

鹿児島県における薩摩琵琶の制作は船大工の者が引き継ぎ、平成28年(2016年)4月には、後継者育成を目的とした「薩摩琵琶制作研究の会」が発足。会には現在、薩摩琵琶同好会、鹿児島県工業技術センター、鹿児島大学、鹿児島工業高等専門学校、木工作家などのメンバーが所属し、様々な角度から薩摩琵琶の研究、調査を進めている[15]。薩摩琵琶制作研究の会では、琵琶制作のほか、医療関係者の協力を得て古い薩摩琵琶のCT画像を撮影しての解析と図面化を行い、全国で唯一の琵琶製造者を東京から招き勉強会も開催しており、試行錯誤の末、現在までに数個の薩摩琵琶を完成させている[15][16]。また、文献の収集や古い音源のデジタル化など、薩摩琵琶に関するデータの調査、収集も手がけ、歴史、文化、制作技術を探り、様々な角度から伝統文化を継承する取り組みを行っている[15]。使用されず眠っている古い琵琶の調査も進め、保管状態が良くない琵琶は修復することも視野に入れているが、活動には資金、人手、時間も必要となるため簡単には進まず、加えて復刻した薩摩琵琶の販路の確保も課題となっている[16]。

脚注

注釈

出典

- ^ 山川 1990, pp. 42-43, 「語りもの」(吉川英史)。

- ^ 山川 1990, pp. 46-47, 「琵琶」(吉川英史)。

- ^ a b 山川 1990, p. 47, 「琵琶」(吉川英史)。

- ^ a b c d 松尾 2001, pp. 21-22, 「ものしり百科3 薩摩琵琶と島津忠良」。

- ^ “妙音十二楽”. 日置市 (2018年5月25日). 2018年10月21日閲覧。

- ^ “郷中教育の歴史~島津義秀さんのお話(3)”. 薩摩の教え~歴史の力を未来のチカラへ~. 南日本放送 (2018年7月5日). 2018年10月21日閲覧。

- ^ a b c “薩摩琵琶(1)”. 薩摩の教え~歴史の力を未来のチカラへ~. 南日本放送 (2018年6月28日). 2018年10月21日閲覧。

- ^ “郷中教育の歴史~島津義秀さんのお話(2)”. 薩摩の教え~歴史の力を未来のチカラへ~. 南日本放送 (2018年7月3日). 2018年10月21日閲覧。

- ^ “薩摩琵琶 螺鈿補修・・・”. 装飾工房「瑞緒」よかよかブログ (2012年4月20日). 2018年10月21日閲覧。。

- ^ “薩摩琵琶(2)”. 薩摩の教え~歴史の力を未来のチカラへ~. 南日本放送 (2018年6月29日). 2018年10月21日閲覧。

- ^ 明治世相編年辞典 朝倉治彦・稲村徹元

- ^ a b 山川 1990, p. 48, 「琵琶」(吉川英史)。

- ^ a b c “薩摩琵琶の継承~濱田眞民さん(2)”. 薩摩の教え~歴史の力を未来のチカラへ~. 南日本放送 (2018年7月24日). 2018年10月21日閲覧。

- ^ “薩摩琵琶の継承~濱田眞民さん(1)”. MBC南日本放送 (2018年7月23日). 2019年7月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年5月29日閲覧。

- ^ a b c “薩摩琵琶の継承~濱田眞民さん(3)”. 薩摩の教え~歴史の力を未来のチカラへ~. 南日本放送 (2018年7月25日). 2018年10月21日閲覧。

- ^ a b “薩摩琵琶の継承~濱田眞民さん(5)”. 薩摩の教え~歴史の力を未来のチカラへ~. 南日本放送 (2018年7月27日). 2018年10月21日閲覧。

参考文献

- 『日本音楽の流れ』山川直治、音楽之友社〈日本音楽叢書〉、1990年7月。ISBN 978-4276134393。

- 松尾千歳『乱世に生きた伊作っ子 島津忠良』吹上町教育委員会、2001年3月30日。

関連項目

外部リンク

- 日本琵琶楽協会公式HP

- 錦心流一水会 鎌田 薫水 (薩摩琵琶奏者)

- 鶴田流・薩摩琵琶演奏家 中村鶴城(薩摩琵琶奏者)

- 西原鶴真、琵琶を弾く!?(薩摩琵琶奏者)

- 薩摩琵琶弾奏家 島津義秀(薩摩琵琶奏者)

- 水島結子 鶴田流薩摩琵琶(薩摩琵琶奏者)

- 荒井靖水 (薩摩琵琶奏者)

- 錦琵琶つくも会 藤波白林 (薩摩琵琶奏者)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

薩摩琵琶

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/21 15:45 UTC 版)

「薩摩琵琶」も参照 薩摩琵琶は16世紀に活躍した薩摩の盲僧、淵脇了公が時の領主、島津忠良に召され、命を受けて、武士の士気向上のため、新たに教育的な歌詞の琵琶歌を作曲し、楽器を改良したのが始まりと言われる。これまでの盲僧琵琶を改造し、武士の倫理や戦記・合戦物を歌い上げる勇猛豪壮な演奏に向いた構造にしたものである。盲僧琵琶では柔らかな材を使うことが多かった胴を硬い桑製に戻し、撥で叩き付ける打楽器的奏法を可能にした。撥は大型化し、杓文字型から扇子型へと形態も変化した。これにより、楽器を立てて抱え、横に払う形で撥を扱うことができるようになった。江戸時代には「木崎ヶ原合戦」などの合戦を叙した曲が作られて次第に盛んになり、やがて武士だけでなく町民にも広まった。こうして剛健な「士風琵琶」と優美な「町人琵琶」の2つの流れが成立する。江戸時代末期に池田甚兵衛が両派の美点を一つに合わせ、一流を成し、以降、これが薩摩琵琶として現在まで続いている。 薩摩出身者が力を持っていた明治時代には富国強兵政策とも相まって各地に広まり、吉村岳城、辻靖剛、西幸吉、吉水錦翁などの名手が輩出した。また明治天皇が終生愛好し、明治14年5月に、元薩摩藩主・島津忠義邸にて西幸吉が御前演奏をしたことから、社会的な評価がさらにあがり、やがて「筑前琵琶」とともに「宗家の琵琶節」は皇室向けにしか演奏しない「御止め芸」となった。また、永田錦心が出て、洗練された都会的で艶麗な芸風を特徴とする錦心流を打ち立て、これが評判となり全国に普及した。さらに昭和に入ると水藤錦穣が筑前琵琶の音楽要素を取り入れた「錦琵琶」を創始した。楽器も筑前琵琶を取り入れ五弦五柱を持つよう改良された。その後、水藤錦穣と同じく錦心流から出た鶴田錦史が五弦五柱をさらに改良すると共に、音楽的にも新しい分野へ飛躍させた。それまで語りの伴奏として用いられてきた琵琶に器楽的要素を大きく取り入れ、語りを伴わない琵琶演奏、西洋楽器やこれまで協奏することの無かった他の和楽器との合奏、また錦心流を基礎とした琵琶歌の改良、など斬新なアプローチを行った。鶴田錦史の流れを汲む一派を「鶴田流」あるいは「鶴田派」と呼び、近年発展している。

※この「薩摩琵琶」の解説は、「琵琶」の解説の一部です。

「薩摩琵琶」を含む「琵琶」の記事については、「琵琶」の概要を参照ください。

「薩摩琵琶」の例文・使い方・用例・文例

薩摩琵琶と同じ種類の言葉

- 薩摩琵琶のページへのリンク