ちゃ‐がま【茶釜】

茶釜

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/19 02:58 UTC 版)

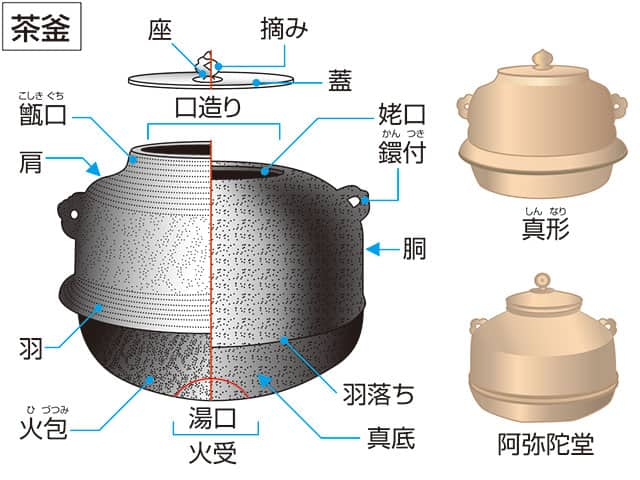

茶釜(ちゃがま)は、茶の湯に使用する茶道具の一種で、茶に使用する湯を沸かすための釜のことである。風炉に用いる茶釜はとくに風炉釜(ふろがま)と呼ぶ。

概要

分福茶釜で知られるように茶釜は小さなものは直径30cm程度からあり、主に鉄で作られている。祖形の鍑[1]が中国から伝わり日本で古くに[2]改良され現在の形になった。明菴栄西が廃れていた喫茶の習慣を日本に再び伝えた当時の茶は、磚茶と称される茶の葉を餅状にしたものを削ってこの鍑で煮て供した。

この茶の湯釜の発生を大別すると、芦屋釜[3]と天明[4](九州と東国)の2つの流れに分けられる[5]。日本国外でも茶の湯は行なわれている。

新年になり、初めて行う茶の湯を初釜と呼び、「初茶の湯」、「釜始め」、「点初(たてぞめ)」、「初点前(はつてまえ)」ともいう[6]。

茶釜はほとんど炉の上に直接据えて用いるが、天井から下げた鎖(釜鎖)にかけて用いる小ぶりの茶釜も存在する。これを釣り茶釜(つりちゃがま)といい、春先(三月から四月頃)に用いる。

茶釜は他の多くの茶道具とともに鑑賞の対象となる。多く炭手前のとき、炉から上げた状態を正面から客が鑑賞する。客が釜に手を触れることはしない。

茶釜を作る職人を釜師という。

「釜を掛ける」といえば茶会を催すことを意味するように、釜は茶道具の中でも特別な存在である。利休百首にも「釜ひとつあれば茶の湯はなるものをよろづの道具をもつは愚かな」と歌われている。[7]

脚注

- ^ 鍑:中国では首がくびれ腹が張り出し、底が丸い、物を煮炊きする口の大きな釜、戦国時代は陶製、漢代には多く青銅製。江戸時代の『和漢三才図会』では「鍑」は懸釜のこと。茶釜は「鑵子」と表記、多くは鋳鉄製で、銅製もあった。

- ^ 釜自体の歴史は『日本書紀』や『堤中納言物語』に記述が見られる事から古代から存在する事がわかるが、日本における湯沸かし釜、すなわち茶釜の歴史は建仁年間(鎌倉初期)とも弘安年間(鎌倉中期)ともされ、明確とはなっておらず、鎌倉末期から室町初期にかけてとみられる。参考・新独習シリーズ『表千家』 千宗員 主婦の友社 7刷1977年(初版1974年) pp.360 - 361.

- ^ 室町時代を全盛期として多数の作品を残している。筑前国蘆屋(現芦屋町)。

- ^ 下野国天明(現佐野市)において造られ、芦屋より100年ほど遅く登場したと伝えられる。

- ^ 同・新独習シリーズ『表千家』p.361.

- ^ 『短歌表現辞典 生活・文化編』 飯塚書店編集部編 飯塚書店 2刷2004年(初版1998年) ISBN 978-4-7522-1029-0 p.39.

- ^ http://www.urasenke.or.jp/textb/beginer/dougu.html

関連項目

茶釜(ちゃがま)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 06:55 UTC 版)

「天保異聞 妖奇士」の記事における「茶釜(ちゃがま)」の解説

空を飛ぶ茶釜の妖夷。西の者が獏を出現させたと同時に、大量発生した。

※この「茶釜(ちゃがま)」の解説は、「天保異聞 妖奇士」の解説の一部です。

「茶釜(ちゃがま)」を含む「天保異聞 妖奇士」の記事については、「天保異聞 妖奇士」の概要を参照ください。

「茶釜」の例文・使い方・用例・文例

茶釜と同じ種類の言葉

- >> 「茶釜」を含む用語の索引

- 茶釜のページへのリンク