しょう‐ぎ〔シヤウ‐〕【将棋/将×棊】

将棋

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/11 03:23 UTC 版)

| 将棋 |

|---|

|

| ゲームの詳細 |

| 歴史と組織 |

|

| 棋戦と棋士 |

| 各年度の将棋界 |

将棋(しょうぎ)は、二人で行うボードゲーム(盤上遊戯)の一種である。一般的に「将棋」という場合には、本項で述べる

チェスなどと同じく、古代インドのチャトランガが起源であると考えられている[1]。本項では、主に本将棋について解説する(古将棋および将棋に関連する遊戯については、将棋類の一覧を参照)。

総説

チェスやシャンチーなどと区別するため

ゲーム理論の分類では、一般的には二人零和有限確定完全情報ゲームであるとされる。ただしステイルメイトや後述する千日手に関してルールの不備や曖昧さがあり、厳密には二人零和有限確定完全情報ゲームとは言えない。[誰?]

現代の日本では特に本項で述べるいわゆる本将棋(81マスの将棋盤と40枚の将棋駒を使用)が普及している。また、はさみ将棋やまわり将棋など、本将棋のほかにも将棋の盤と駒を利用して別のルールで遊んだりする遊戯があり、変則将棋と総称される[2]。

歴史的には「大将棋」(225マスの将棋盤と130枚の将棋駒を使用)、「中将棋」(144マスの将棋盤と92枚の将棋駒を使用)、「小将棋」(81マスの将棋盤と42枚の将棋駒を使用)などが指されていたこともあり、これらの将棋は現代の将棋に対比して「古将棋」と総称される[3][4]。また、現代でも中将棋などは少しだが愛好家が存在する。ほかに小将棋から派生したと推定される朝倉将棋が福井県を中心として残されており、おもに福井県内のイベントなどで朝倉将棋の大会が開かれている。

ルール

将棋は2人の競技者(対局者)によって行われる。ここでは便宜的に自分と相手と呼ぶことにする。

将棋盤と駒

|

成駒も含めた将棋の全種の駒。

(上段左から)龍・飛・王・玉・角・馬。

(下段左から)成香・香・成銀・銀・金・桂・成桂・歩・と金。 |

- 将棋の対局には縦横9マスずつに区切られた将棋盤と将棋駒を用いる。

- 対局者とは将棋盤を挟んで向かい合って対局することになるが、このとき将棋盤の自分側から3段目までのマスを自陣、相手側から3段目までのマスを敵陣と呼ぶ。

- 敵味方の区別は駒の向きで行われる。王将と玉将以外は敵味方共通の駒を用い、先の尖った独特の五角形で向きが存在し、一局を通じて自分の駒と相手の駒は常に向き合う方向に配置される。したがって、駒の向いている方向によって、その駒が現在自分と相手のどちらに属しているかが表される。ほかの将棋に類するゲーム(チェス、シャンチーなど)と違って、駒の色分けは無い。

- 「持ち駒」のルールから、駒が敵味方どちらに属しているかは幾度も変わることとなる。

- 盤上の駒は一局を通じて常に1つのマスに入る(シャンチー・囲碁のように線の交点に配置されるわけではない)。

- 1つのマスに複数の駒が存在したり、1つの駒が2つ以上のマスに同時に存在したりすることはない。

駒の種類

- 将棋の駒は玉将(玉)及び王将(王)、飛車(飛)、角行(角)、金将(金)、銀将(銀)、桂馬(桂)、香車(香)、歩兵(歩)の8種類であり、それぞれ動ける範囲が決まっている[5]。

- 一般的に一組の将棋駒には玉将と王将が1枚ずつ入って構成されている。慣例としては上位者が王将、下位者が玉将を用いる[6]。ただし、2つとも玉将である「双玉」と呼ばれる場合もある[7]。

- 将棋駒のうち、玉(王)と金以外の、飛、角、銀、桂、香、歩については敵陣内への移動・敵陣内での移動・敵陣内からの移動の際に成ること(後述)を選択することができ、これによって以下のように駒の動きが変化する(成りを選択した時点で駒を裏返す)。

- 将棋駒のうち一方向に向かって何マスでも進めることのできる飛車、竜(成った飛車)、角、馬(成った角)、香のことを総称して「走り駒」(跳び駒ともいう)という。

- 玉、王以外の大きな駒である飛車、角行はまとめて「大駒(おおごま)」と呼ばれ、金将、銀将をまとめて「金駒(かなごま)」と呼ぶことがある。それぞれ、戦術において似た役割の駒をまとめた言い方でもある。

- 「駒の利き」とは盤上にある各駒の効力が及んでいる範囲(機能している範囲)を言い、各駒が移動・攻撃できる範囲に相当する。

駒の動き

- (駒の動きの注意事項)

- 盤上の駒を動かす際には、いかなる駒も、盤外の位置には移動できない。

- 移動できる位置に自陣の駒がいる場合は、その位置には移動できない。

- 移動できる位置に相手の駒がいる場合は、相手の駒を「持ち駒」として捕獲した上で、その位置に移動できる。

- 走り駒(飛車、竜、角、馬、香)の進行方向に他の駒(自陣または相手の駒)がいる場合、そのマスから先には移動できない。

- 走り駒の進行方向に自陣の駒がいる場合、その手前のマスまで移動できる。

- 走り駒の進行方向に相手の駒がいる場合、相手の駒を「持ち駒」として捕獲した上で、そのマスまで移動できる。

| 表示 | 動きの解説 |

|---|---|

| ○ | 当該マスへ移動可 |

| | | マス数の制限なく縦方向へ移動可 |

| ― | マス数の制限なく横方向へ移動可 |

| \ / | マス数の制限なく斜め方向へ移動可 |

| ☆ | 当該マスへ移動可(駒の飛び越え可) |

| 移動不可 |

| 駒の種類 / 一文字表記の例 | 動き | |||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 玉将(ぎょくしょう)/ 玉(ぎょく) 王将(おうしょう)/ 王(おう)

|

|

|

全方向に1マス動ける。 ※ 成駒なし |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 飛車(ひしゃ)/ 飛(ひ)《車(しゃ)》[8] 【英語圏表記: R(Rook)】 |

|

|

縦横に何マスでも動ける。 駒を飛び越えてはいけない。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

↓ 飛車の成駒

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 龍王・竜王(りゅうおう) / 龍・竜(りゅう)《王(おう)》[注 1] 【英語圏表記: +R(Promoted Rook)】 【英語圏表記: D(Dragon)】 |

|

|

飛車と同じ動きに加えて斜めにも1マスだけ動ける。 | |||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 角行(かくぎょう)/ 角(かく) 【英語圏表記: B(Bishop)】 |

|

|

斜めに何マスでも動ける。 駒を飛び越えてはいけない。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

↓ 角行の成駒

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 龍馬・竜馬(りゅうめ、りゅうま) / 馬(うま) 【英語圏表記: +B(Promoted Bishop)】 【英語圏表記: H(Horse)】 |

|

|

角行と同じ動きに加えて縦横にも1マスだけ動ける。 | |||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 金将(きんしょう)/ 金(きん) 【英語圏表記: G(Gold)】 |

|

|

斜め後ろ以外に1マス動ける。 ※ 成駒なし |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 銀将(ぎんしょう)/ 銀(ぎん) 【英語圏表記: S(Silver)】 |

|

|

前と斜めに1マス動ける。 | |||||||||||||||||||||||||||||

|

↓ 銀将の成駒

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 成銀(なりぎん) / (代替表記の例:全) 【英語圏表記: +S(Promoted Silver)】 |

|

|

金将と同じ動き。 | |||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 桂馬(けいま)/ 桂(けい) 【英語圏表記: N(Knight)】 |

|

|

前へ2、横へ1の位置に移動できる。 別の駒が隣接している場合でも、飛び越えて移動できる。 ※敵陣1-2段目への打ち桂は不可。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

↓ 桂馬の成駒

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 成桂(なりけい) / (代替表記の例:圭、今) 【英語圏表記: +N(Promoted Knight)】 |

|

|

金将と同じ動き。 | |||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 香車(きょうしゃ、きょうす) / 香(きょう) 【英語圏表記: L(Lance)】 |

|

|

前に何マスでも動ける。 駒を飛び越えてはいけない。 ※敵陣1段目への打ち香は不可。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

↓ 香車の成駒

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 成香(なりきょう) / (代替表記の例:杏、仝) 【英語圏表記: +L(Promoted Lance)】 |

|

|

金将と同じ動き。 | |||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 歩兵(ふひょう)/ 歩(ふ) 《兵(ひょう)》[9] 【英語圏表記: P(Pawn)】 |

|

|

前に1マス動ける。 ※敵陣1段目への打ち歩は不可。 ※二歩・打ち歩詰めの反則あり。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

↓ 歩兵の成駒

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| と金(ときん) と(と)/ (代替表記の例:个) 【英語圏表記: +P(Promoted Pawn)】 【英語圏表記: T(Tokin)】 |

|

|

金将と同じ動き。 | |||||||||||||||||||||||||||||

| 表中の駒の一文字による略称については、《》はかつて用いられたが、現在ではほとんど用いられない呼び方である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

上の表では便宜的に成銀を「全」、成桂を「圭」、成香を「杏」と表示している。この表記は、将棋駒の活字がない環境で(特に詰将棋で)しばしば用いられる。成銀を「全」、成桂を「今」、成香を「仝」、と金を「个」で表す流儀もある。実際の駒では成銀、成桂、成香、と金はすべて「金」と表記されているのが実際で、くずし方を変えることで成る前の駒がわかるようにしている。王将と玉将では役割が同一であっても、先手が玉将を持つことで後手と区別している働きが存在する。

対局の進行

将棋は対局者が相互に自らの駒を動かすことによってゲームが進められる。

- 対局において先に駒を動かし始める側の対局者を先手、そうでない側の対局者を後手という。

- 将棋では一局を通じて先手と後手が交互に手番が巡り、自分の手番においては、盤上にある自分の駒のいずれか1つを一度動かす、あるいは、持ち駒(相手から取って自分の駒となった駒。後述)を1つ盤上に置く。自分の手番が終わると相手の手番となり、これを終局まで繰り返す。

- この手順における一回の動作(盤上の駒を動かす、または持ち駒を盤上に置く)を「一手」と呼び、動詞としては盤上の駒を動かす場合には「指す」、持ち駒を盤上に置く場合には「打つ」という[10]。一局を通して「指す」「打つ」といった対局者の駒の動き全般を「指し手」と呼ぶ。

- 囲碁との混用で「将棋を打つ」という表現が使われることがある[10]。逆に囲碁において「囲碁を指す」という表現が使われることもある[11]。チェスなどの将棋類も日本語では「指す」と表現する[11](なぜ「指す」という表現が使われるようになったのかは不明とされる[10])。

- 駒は一般的に利き腕の指で駒をつかむが、両手を使う例もある[12]。

駒の配置(駒並べ)

将棋の対局において駒は対局者各20枚ずつの計40枚を用いる。対局者間の棋力の差によって手合割(ハンデ)を考慮する必要もあり、対局者間の棋力にかなりの差がある場合には駒落ち(棋力で上回る側に属する駒の一部を盤上から除外した状態での対局)となるが、基本的には駒を落さずに対局者各20枚ずつ対等に駒を持つ「平手(ひらて)」で指される(手合割の詳細については後述)。

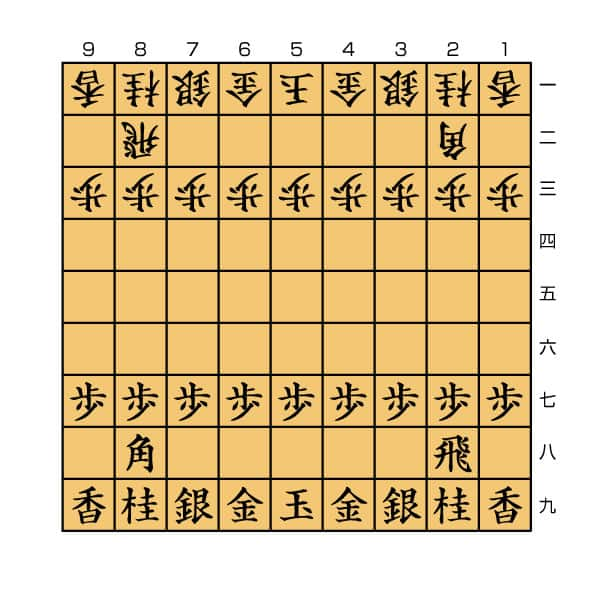

平手戦の場合、開始時には駒を「図1」のように並べる。平手線を盤面を図として表示する場合、下側が先手、上側が後手となる。

また、駒落ち戦を行なう場合には「図2」のような配置が一例となり、下側が「下手(したて)」、上側が「上手(うわて)」となる。

|

図1:平手戦の初期配置

△後手

|

図2:角落ち戦の初期配置

△上手(うわて:指し始める側)

|

マス目の位置の表記は先手から見て将棋盤の右上のマスを基点とし、横方向に1、2、3、…、9(筋)、縦方向に一、二、三、…、九(段)とマス目の位置を表す座標が決められており、先手番(または下手側)から見て右端の敵陣1段目の位置を「1一」、左端の自陣1段目の位置を「9九」と表す。棋譜はこの数字を用いて表現される[13]。

対局者の手番の表記については駒の形を模した五角形を用いて、先手(下手)を黒色の「☗」(Unicode文字参照U+2617、 )、後手(上手)を白色の「

☖」(U+2616、

)、後手(上手)を白色の「

☖」(U+2616、 )で示すのが一般的だが、活版印刷の時代に活字が無かった場合や、コンピューターやウェブ(とくにJIS2004やUnicode普及前)など、先手を▲(黒の三角形)・後手は△(または▽、白の三角形)で示すことも多い。古い例では、明治時代末期から大正時代の資料において現在と同様の表記を用いている事例が確認できる[14][19]。

)で示すのが一般的だが、活版印刷の時代に活字が無かった場合や、コンピューターやウェブ(とくにJIS2004やUnicode普及前)など、先手を▲(黒の三角形)・後手は△(または▽、白の三角形)で示すことも多い。古い例では、明治時代末期から大正時代の資料において現在と同様の表記を用いている事例が確認できる[14][19]。

盤上に駒を配置する「駒並べ」の手順は以下のように行われる。

- 上座に座る人が駒箱または駒袋から駒を盤上に出す(このときは、一つ一つ取るのではなく逆さにして出すが、あまり散らばらないようにする)。

- 上座の人が王将を所定の位置に置く。下座の人がこれに対して玉将を置く。たまに、双玉(どちらも玉将のこと)の駒も存在する。このときは上位者が書体が入った方をもち、下位者が作者の銘が入ったほうを持つ[6]。

- ここからは原則として「大橋流」と「伊藤流」の2つに分かれる(「大橋」「伊藤」は江戸時代の将棋の家元で、一世名人の大橋宗桂、三世名人の伊藤宗看を祖としている)。

- 大橋流または伊藤流のいずれにしても、上座の人、下座の人が交互に並べていく。

-

- 大橋流:下の段優先で並べる。段が同じなら5筋に近い方が優先、それも同じなら左の方を優先する。

- 伊藤流:伊藤流は、右桂を並べるまでは大橋流と同じだが、以下、左から順に歩を並べて、左香、右香、角、飛車となる。並べている途中で、走り駒である香車・角行・飛車が敵陣に直射しないように配慮した並べ方といわれている。

- 下図の番号順に駒を並べる

上座の人が駒袋または駒箱を盤の下に(足付きの場合)入れる。

上記はあくまで作法であって並べる手順は基本的には自由であるが、多くのプロ棋士は伝統的に受け継がれてきた大橋流・伊藤流という二つの並べ方のどちらかを採用している。現在の主流は大橋流であり、およそ8割の棋士が採用している[20]。伊藤流を採用している棋士は、鈴木大介、窪田義行、黒田尭之、伊藤匠など。また独自の並べ方を採用する棋士としては熊坂学などが挙げられる[21]。

終局後は、上座の人が、玉、飛、角、金、銀、桂、香、歩の順に、正しい枚数があるか確認しながら駒箱または駒袋にしまう。

先手・後手の決定(振り駒)

手番の先手・後手は、リーグ戦等で事前に決定されている場合を除き、振り駒により決定する。

手番における動作

自分の番(手番)が来たら、必ず盤上の自分の駒のいずれか1つを1回動かすか、持ち駒を1つだけ盤上に打たなければならない。二手続けて指したり(二手指し)、パスしたりすること(自分の駒をまったく移動せず、持ち駒も打たないこと)はできない。

盤上の駒の移動

盤上にある自分の駒は、その駒の種類に応じて駒の動きに書かれている範囲内に存在するマスであれば、どこにでも移動させることができる。ただし、以下のような制限がある。

- 盤上に存在しないマスには移動できない。それぞれの駒の利きも盤上にあるマスの範囲に限られる。

- すでに自分の他のコマが存在するマスには移動できない。相手のコマが存在するマスに移動する場合、相手のコマは必ず自分の「持ち駒」として捕獲することになる。

- 桂馬以外の駒は、自分と相手どちらの他の駒も飛び越して移動することができない。

- 飛、角、香などの走り駒は、他のコマの奥にあるマスに移動することもできない。すなわち走り駒の移動範囲と駒の利きは、盤の端のマス・相手の駒があるマス・自分のほかの駒から一つ手前…の中で最も近いマスが限界となる。

- 桂馬は周囲マスの駒に関わらず、あくまで移動先となるマス(先述の駒の動きを参照)に、自分の他のコマが存在していない状態であれば移動できる。

- 玉将と相手の走り駒などとの位置関係により、自分の駒を移動させることによって自玉を相手駒の利きにさらすことになる場合には、後述する禁じ手に該当することとなり移動できない。

駒の成・不成の選択

前述のように盤上の相手側3段を敵陣と呼ぶが、玉(王)と金以外の駒(飛、角、銀、桂、香、歩)は移動前後のマスが敵陣内だった場合、「成る」か否かの選択によって成駒へと変化することができる。

- 成駒は元の駒を裏返して配置することで表示される。

- 銀、桂、香の駒の裏面には「金」の字が崩して書いてある(歩の裏面の「と」も、本来は「金」あるいは同音の「今」の字を崩したもの)が、もともとの駒の種類が分からなくならないように各駒の種類に応じて裏面の「金」の字体は異なる。

- 成駒は移動可能な範囲が異なる。

- 成りは強制ではなく、成らないこと(「不成(ならず・ふなり[注 2])」と称する)を選択することもできる。

- 不成を選択した場合、それ以後は、敵陣に入るときだけでなく、敵陣の中で動くとき、敵陣から出るときそれぞれで、その都度、成るか成らないかを選択することができる。

- ただし、不成では駒がそれ以上動けなくなってしまう場合(歩兵や香車を敵陣の一番奥の段に移動させる場合、桂馬を相手側2段目以内に動かす場合)は、成りが強制される。

- 成駒は相手に取られて相手の持ち駒となった時点で、成る前の状態に戻る。

- 持ち駒を成った状態で打つこと(持ち駒を打つと同時に成ること)はできない。

- 一度成駒にした駒は、盤上にある限り自分で元に戻すことはできない。

上述のように、成りは強制ではなく、成るか成らないかを選択することができる。特に銀、桂、香は、成ることによって移動できなくなるマスがあるため、不都合を生じることがある(例えば、銀が成ると斜め後ろに動かせなくなる)。そのため、これらの駒で成るか成らないかについて慎重な検討を要することもある。これに対して飛、角、歩は、成ると移動できるマスが単純に増加するのみの(駒の性能が上がる)ため、成りが選択されることがほとんどである。

ただし、ごくまれに、反則である打ち歩詰め(後述)になる局面を回避する、または逆に成ることによって自玉に詰みが生じる局面(大抵は、成ってしまうと自玉の打ち歩詰めが解消されてしまう局面)を回避するなどの理由で、あえて駒を成らない場合もある。

持ち駒の使用

持ち駒(自分の駒が移動した際に捕獲して得た駒)は一般的に盤の脇の駒台に置かれる。

持ち駒は自分の手番において盤上の駒を指す代わりに、合法手である(何らかの禁じ手や反則行為に該当しない)限りで任意の空きマスに打つことができる。持ち駒を打つと同時に相手の駒を取ることはできない。

ただし、敵陣に持ち駒を打つ場合、成る前(将棋駒の表側)の状態で打たなければならない(持ち駒を打った手番のまま成ることはできない)。

持ち時間

プロの公式戦では持ち時間を定め、ストップウオッチまたは対局時計(チェスクロック)を用い、時間切れによる勝敗を厳正に定める。

公式戦では、名人戦では9時間、NHK杯では10分というように棋戦ごとに対局者それぞれの累計時間が決められており、その分を使い果たして以降は1手当たりの制限時間(30秒から1分)が課される「秒読み」が主である。プロの公式戦以外では持ち時間なしで最初から1手当たり○秒以内で指す対局も存在する他、一般的な対局では持ち時間がなくなった瞬間に負け(切れ負け)となる「指し切り」も普及している。

手合割

| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |

| 香 | 桂 | 銀 | 金 | 王 | 金 | 銀 | 桂 | 香 | 一 |

| 二 | |||||||||

| 歩 | 歩 | 歩 | 歩 | 歩 | 歩 | 歩 | 歩 | 歩 | 三 |

| 四 | |||||||||

| 五 | |||||||||

| 六 | |||||||||

| 歩 | 歩 | 歩 | 歩 | 歩 | 歩 | 歩 | 歩 | 歩 | 七 |

| 角 | 飛 | 八 | |||||||

| 香 | 桂 | 銀 | 金 | 玉 | 金 | 銀 | 桂 | 香 | 九 |

対局者の棋力の差によってはハンデキャップ付きの対局も行われる。棋力にかなりの差がある場合、上位者が駒の一部を取り除いて(駒落ち)対局する。右図は「二枚落ち」と呼ばれる駒落ちの場合である。

駒落ち戦の場合には「先手」や「後手」ではなく、駒を欠いた上位者を上手(うわて)、そのままにした方を下手(したて)といい、上手を先攻として指し始める。

駒落ちにおいては棋力の差により、1枚ないし2枚の駒を落とすものから、飛車・角行に加え、金将・銀将・桂馬・香車まで落とす十枚落ちまでの手合割がある。特殊・あるいは極端なものとしては、上手が玉将1枚だけになる「裸玉」(19枚落ち)、上手が19枚落ち+持駒に歩3枚を持つだけの「歩三兵」や、金落ち・銀落ちといった特殊な駒落ちが指されることもあるが、あまり一般的ではない。

勝敗の決め方

原始的な定義では「相手の玉将(王将)を取れば勝ち」であり、原則として互いに自らの駒で相手の玉将(王将)を捕獲することを目指す。しかし将棋は伝統的に「実際に玉を取る」ことは忌避されたため、実際には、最も遅い場合でも一方の玉将(王将)が相手の駒に捕獲されてしまうことが不可避な状態(詰み)となった時点で勝敗が決まる他、どちらか一方が逆転不可能と判断した時点で投降することにより対局を終了する習慣になっている(投了)。

投了のタイミングは、ルール上は自分の手番であればいつ行ってもよいが、実際に投了する局面としては、自玉が詰まされることが確定的となったとき(自玉が即詰みになることが判明した場合、自玉に必至がかかり敵玉が詰まないとき)がまず挙げられ、相手の攻めを受け切れず、自玉が一手一手の寄り筋となった場合、攻め合いで相手より早く玉を詰ますことができない場合も該当すると考えられる。このほか、自玉に具体的な詰み筋・寄り筋は見えなくても、到底勝ち目がないと判断して戦意喪失した場合、すなわち相手の受けが強くて一連の攻めが続かなくなった場合(指し切り)や、攻防に必要な駒を相手にほとんど取られてしまった場合、一方的に入玉されて敵玉が寄る見込みのない形になってしまったなどの場合に投了することもある。特にプロの公式戦では完全に詰むまで指すことはきわめて稀である。

原則的には詰みまたは投了によって勝敗が確定するが、勝敗の決し方には以下のようなものがある。

- どちらかの対局者が以下の状態になった場合には、その対局者の負けとなり、もう一方の対局者の勝ちとなる。

- 以下の状態になった場合には、引き分けとなる。

千日手

同一局面が4回現れた場合千日手となる。同一局面とは、「盤面・両者の持駒・手番」がすべて同一の場合のことをいう。千日手は原則として無勝負・指し直しだが、一方が王手の連続で千日手となった場合は、王手をかけていた側の負けである。これは、千日手が成立した手番に関係ないため、自身が指した手で千日手が成立して負けが決まることもあれば、相手が指した手で千日手が成立して負けが決まることもある。

通常の禁手のように、自分が指した手で負けが決まるとは限らないため、ルールでは「禁じられた手」ではなく「禁じられた局面」と表記している。連続王手の千日手は通常の禁手とは異なる特殊な規定のため、双方連続王手の千日手や最後の審判(詰将棋作品)といった状況においてルールの不備が指摘されている。

持将棋

先後両者の玉(王)が互いに入玉し、互いの玉を詰ますことが困難になった場合、両者の合意の上で判定により勝敗を決める場合がある。この判定法により引き分けとなる場合を持将棋という。プロの公式戦においては「24点法」が用いられる。この場合、大駒1枚につき5点、小駒1枚につき1点として、互いに24点以上であれば引き分けとなる。アマチュアの大会の場合はそれぞれの規定による。一般に採用されることが多い「27点法」では、「24点法」と同様の点数計算を行ない、点数が多い方が勝ち、同点の場合は後手勝ちとしている。

反則行為

対局に関する反則については、各種の規定により定められていたが、2024年6月に行われた日本将棋連盟棋士総会において、これまでの「対局規定」[22]と対局に関連する内規や各種規定を整理し、「対局規則」[23]と「公式棋戦運用規程」に再編、新たに制定したことが報告された。以降は「対局規則」が適用される。

「対局規則」においては、以下に該当する反則を対局中に犯した場合、反則を犯した対局者は即負けとなる(対局規則 第10条第1項)[23]。

- 二歩(同じ対局者が同じ筋に二枚の歩を置く行為)[注 9]

- 行き所のなき駒の禁(盤上の駒を行き所のない升目に指す行為・持駒を行き所のない升目に打つ行為)[注 10]

- 打ち歩詰め(持駒の歩を打って解除不能な王手をかける行為)[注 11]

- 王手放置・相手の駒の利きに自らの玉を動かす行為[注 12]

- 連続王手の千日手

- 先後誤り(対局開始時に先手と後手の手番を誤る行為)[注 13]

- 二手指し(同じ対局者が二手連続で着手を行う行為)

- 待った(着手完了後に指し手を取り消す行為)

- 時間切れ(持時間および秒読みの時間内に着手が完了しない行為)

- 着手完了前に消費時間の計測を止める行為

- 助言の利用、他の将棋盤上での分析する行為

- その他、将棋のルール上、起こり得ない不可能な着手[注 14]

- 立会人の裁定に従わない場合

反則行為のうち、指し手が反則行為となるもの(上記の1から5、12など)を総じて「禁じ手」と表現する場合がある。

また、反則行為に関連し、以下のように「対局規則」で規定されている[23]。

- 反則の成立時点と対局結果

- 両対局者が反則に気がつかずに対局を続行し、終局前に反則行為が確認された場合には、反則が行われた時点に戻して反則負けが成立する(対局規則 第10条第2項)。終局後に反則が判明した場合には、終了時の勝敗に関わらず、反則を犯した対局者は負けとなる(同条第3項)。ただし、主催者は棋戦および大会のルールとして別に投了優先の規定を設けることができる(同条第4項)。

- 反則が判明する前に、同一棋戦および大会の次の対局が始まった場合は、終了時の勝敗が優先する(対局規則 第10条第5項)。

- 待ったや時間切れについては、終局後の指摘は認められない(対局規則 第10条第6項)。

- 対局者間で反則行為の有無の結論が出ない場合、対局者は、対局を中断し、棋戦における立会人または大会責任者に判断を委ねることができる(対局規則 第10条第7項)。

- 連続王手の千日手

- 連続王手の千日手とは、同一局面が4回出現した一連の手順中、片方の手がすべて王手だった場合を指し、王手を続けた側がその時点で負けとなる(対局規則 第10条第10項)。従って開始局面により、連続王手の千日手成立局面が王手をかけた状態と王手を解除した状態の二つのケースがある(同条第10項)。

- 対局時計(チェスクロック)

- 着手完了前に消費時間の計測を止める行為とは、対局者が自身の着手完了前にチェスクロックのボタンを押し、相手の時計を進めた場合を指し、このとき、着手完了前にチェスクロックのボタンを押した対局者は反則負けとなる。なお、着手完了前とは、駒を動かす前、動かした駒から手を離す前の状態をいう(対局規則 第10条第11項)。

- チェスクロックのボタンを押すときは、着手を行った手で(右手で着手した場合は右手で)押さなくてはならない。着手を行った手と反対の手で対局時計のボタンを押した場合、指摘があったとき、または終局後に立会人が注意・警告を行い、その後も繰り返し行われた場合には反則負けとなる場合がある(対局規則 第10条第12項)。

- 公式棋戦における規定

- 公式棋戦においては、対局者以外の第三者も反則を指摘することができる(対局規則 第10条第9項)。

- 公式棋戦においては、立会人の裁定に不服がある場合は、後日、常務会に提訴することができる。提訴の内容については、常務会が両対局者および第三者の証言を求めた上で判断・処置し、両対局者はその決定に従うものとする(対局規則 第10条第8項)。

なお、「王手をするときには『王手!』と言わなければいけない」と誤認する者も多いが、そのようなルールは存在しない[注 15]。これは、本来「自分で気づかなければいけない」とされているためである[注 16]。そのような王手の発声は、指導対局や縁台将棋、初心者同士の対局などで慣習的に行われる場合があるに過ぎず、プロの公式戦などで行われることは皆無である。

公式棋戦における反則

日本将棋連盟は、公式棋戦で反則があった場合の対局結果に原則として「反則」と併記し反則行為の有無を明らかにしている。

プロの公式棋戦で発生した反則は、記録に残っているもので回数が多い順に下記のとおり(2018年10月20日現在)[24]。プロの棋戦において、打ち歩詰め・行き所のない駒によって反則負けになった例は現時点では1例もない。

| 1位 | 二歩 | 86回 | (2018年10月20日時点)[24][注 17] |

|---|---|---|---|

| 2位 | 二手指し | 28回 | (2018年10月20日時点)[24] |

| 3位 | ルール違反の手を指す | 26回 | (2024年8月1日時点)[24][注 18] |

| 4位 | 王手放置/自陣の玉将を相手駒の利き位置にさらす | 15回 | (2024年11月5日時点)[24][注 20] |

| 5位 | 先後誤り/後手が初手を指す | 7回 | (2022年12月22日時点)[注 21] |

| 6位 | 連続王手の千日手 | 2回 | (2018年10月20日時点)[24] |

プロ[注 22]が行ってしまった「ルール違反の手」として、下記のような事例がある。

- 持ち駒を、成り駒の状態で打った(一字駒の「成銀」を「金」と見間違えた。参考)。

- 駒を飛び越える位置に角を動かした[26][注 18]。

- 自分が取った駒を相手の駒台に乗せた[27]。

- 盤上から駒台に移ってしまった香車を持ち駒として使用した(服の袖が当たったことが原因である。参考)[注 23]。

- 相手の駒を取ったあと、別の場所に駒を動かした(8八の玉将で7八の相手の馬を取ろうとして、馬を駒台に移したあと玉将を8七に移動させた。棋譜上は馬を取らずに玉将を8七へ指した王手放置となっている[29]。参考)。

- いったん不成で敵陣に置いたように見えた駒を持ち直し、成りに変えた。対局はそのまま継続されたが、テレビ放送後の視聴者の抗議を受け、「待った」であるとされた[注 24]。

- 後手番が自身は先手と思い込み初手を指したことで、開始直後に反則負けとなった[注 21]。

| 対局日 | 反則者 | 対戦者 | 棋戦 | 反則内容 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1954年 | 4月27日 | 升田幸三 | 大山康晴 | 第13期名人戦第2局 | 時間切れ(当時は反則の明文規定なし)[32][33] |

| 1956年 | 1月26日 | 灘蓮照 | 高島一岐代 | 第10期順位戦A級 | 二手指し(連盟預かりの後、「無勝負・双方負け」扱い)[注 25] |

| 不詳年 | 不詳 | 金高清吉 | 間宮純一 | 不詳 | 王手放置(「反則負け」規定の初適用事例)[注 26] |

| 1963年 | 3月13日 | 大野源一 | 塚田正夫 | 第17期順位戦A級第9回戦 | 王手放置[注 27] |

| 1974年 | 11月11日 | 関根紀代子 | 寺下紀子 | 第1期女流名人位 挑決 | 駒台に誤って移動した「盤上の駒」を「持ち駒」として使用[注 28] /女流公式棋戦で初の反則(同様の反則は「男性棋戦」で前例あり) |

| 2018年 | 7月7日 | 千葉涼子 | 谷口由紀 | 第12期マイナビ女子 予選 | 二歩 [39] |

| 10月18日 | 菅井竜也 | 橋本崇載 | 第77期順位戦 B級1組7回戦 | 駒移動の誤り:7九の角が6八の駒を飛び越え「4六角」 [40] | |

| 10月19日 | 武富礼衣 | 石本さくら | 女流王位戦 予選 | 二歩 [41] | |

| 10月23日 | 青野照市 | 都成竜馬 | 第77期順位戦 C級1組6回戦 | 二歩 [41] | |

| 2019年 | 8月12日 | 先崎学 | 島朗 | 第5期叡王戦 予選 | 二歩 [42] |

| 2020年 | 2月14日 | 中村修 | 山本博志 | 第70回NHK杯 予選 | (不明) |

| 6月1日 | 今泉健司 | 出口若武 | 第91期棋聖戦 一次予選 | 二手指し [43] | |

| 6月2日 | 石高澄恵 | 相川春香 | 第10期女流王座戦 一次予選 | (不明) | |

| 2021年 | 11月8日 | 大島綾華 | 貞升南 | 第2期女流順位戦 D級2回戦 | 二歩 [44] |

| 2022年 | 5月28日 | 長沢千和子 | 加藤結李愛 | 第16期マイナビ女子 予備予選 | (不明) |

| 10月28日 | 佐藤天彦 | 永瀬拓矢 | 第81期順位戦 A級4回戦 | 「臨時対局規定」違反 [45] | |

| 12月22日 | 千田翔太 | 近藤誠也 | 第81期順位戦 B級1組10回戦 | 先後誤り(後手の初手指し) [46] | |

| 2023年 | 1月10日 | 日浦市郎 | 平藤眞吾 | 第81期順位戦 C級1組9回戦 | 「臨時対局規定」違反 [45] |

| 1月11日 | 中村修 | 村山慈明 | 第81期順位戦 B級2組8回戦 | 二歩 [47] | |

| 2月1日 | 日浦市郎 | 三枚堂達也 | 第49期棋王戦 予選 | 「臨時対局規定」違反 [45] | |

| 2月7日 | 日浦市郎 | 村田顕弘 | 第81期順位戦 C級1組10回戦 | 「臨時対局規定」違反 [45] | |

| 2月14日 | 豊川孝弘 | 村田顕弘 | 第72回NHK杯 予選 | (不明) | |

| 2月15日 | 森下卓 | 野月浩貴 | 第31期銀河戦 本戦H-5回戦 | 二歩 | |

| 対局日 | 反則者 | 対戦者 | 棋戦 | 反則内容 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 2024年 | 2月28日 | 中座真 | 田中悠一 | 第73期王将戦 一次予選 | (不明)[48] |

| 5月29日 | 上村亘 | 木下浩一 | 第96期棋聖戦 一次予選 | 二歩 [49] | |

| 8月1日 | 安用寺孝功 | 池永天志 | 第83期順位戦 C級2組3回戦 | 着手地点の誤り:「3三」の相手駒を取り「2二角成」 [50] | |

| 8月22日 | 山田久美 | 山口恵梨子 | 第36期女流王位戦 予選 | (不明)[51] | |

| 11月5日 | 宮田敦史 | 岡部怜央 | 第73期王座戦 一次予選 | 自陣の玉将を相手駒の利き位置にさらす[注 19][52][53] | |

| (11月20日) | (佐藤天彦) | (青嶋未来) | 第18回朝日杯 二次予選 | 時間切れ(記録上は投了)[注 29] | |

| (11月28日) | (佐々木大地) | (阿久津主税) | 第18回朝日杯 二次予選 | 時間切れ(記録上は投了)[56] | |

公式戦ルールの不備

打ち歩により「連続王手の千日手」でしか王手を解除できない状態を作った場合、打ち歩詰めに該当するのか否かが不明である。連続王手の千日手でしか王手を解除できない状態は詰みとみなすのかどうかに依存し、現行ルールではどちらの解釈も可能である。公式戦での前例は存在しないとされるが、「最後の審判」という詰将棋の問題において、発生する可能性が指摘されている。

この他に、歩を打った後の局面が「ステイルメイト」状態(次に動かせる駒が反則手以外にない局面)になった場合に、「打ち歩詰めの反則規定」に該当するのかについて、「一方が玉以外に盤上の駒や持ち駒がない」などの極端な勢力差にならない限り局面が出現せず、プロの実戦上は相当前の段階で投了による決着となるため、特に正式な見解は出されていない。また、両者が連続王手で千日手となった場合については定義されていないが、いまだ局面や手順として再現できておらず、公式戦でも前例が存在しないがゆえ、特に問題視されていない。

公式戦ルールの不備が改正された例としては、1983年に千日手の規定が「同一手順を3回繰り返した場合」から「同一局面が4回現れた場合」に変更された例がある。旧規定では、千日手になることなく無限に指し続ける手順の存在が数学を用いて簡単に証明でき、実際に千日手模様の無限ではないが、かなり長手数の対局が見られたことから改正された。また、相入玉の将棋で、一方が持将棋の合意や投了を拒否した場合、詰みによる決着の見込みがないまま延々と指し続けることになりかねないため、「入玉宣言法」「500手指了ルール」が2019年に導入されている。

対局結果の表記

対局を表記する場合は、上位者を先に表記する、あるいは、先後の手番を付して「▲(先手の対局者) - △(後手の対局者)」の様に表記する[57]。

対局を行い勝敗が付いた場合には、勝者の側には白星・勝ち星を示す「○」(白丸)、敗者の側には黒星を示す「●」(黒丸)を付して勝敗結果を表す。また、敗者の側の表記を省いて勝者の側にのみ「○」を付す場合や、勝者の名を先に記すことで勝敗結果を表す場合(横書きの場合は左側、縦書きの場合は上側に記す)、あるいは敗者を示す「●」の代わりに「×」を用いる場合もある。

対局が「千日手」や「持将棋」になった場合には、その旨を表記するか、「千」「持」の文字を付して表す。

対局が不戦となった場合には、不戦勝の側に「□」(白四角)、不戦敗の側に「■」(黒四角)を付して、通常の勝敗と区別する場合がある[59]。

過去の対局結果の表記では、持将棋を「×」や「△」で示した事例[60]、不戦勝・不戦敗を「△」および「▲」で示した事例[61]もあった。

場面ごとの戦い方

将棋の対局は、大きく以下の3つの場面に分けて考えることができる。

- 序盤

- 初手から、駒組みが完成して駒がぶつかり合うまで

- 中盤

- 駒組みが完成して駒がぶつかり合ってから、どちらかの玉の囲いが崩れ始めるまで

- 終盤

- どちらかの玉の囲いが崩れ始めてから、終局まで

-

- ※ただし、序盤・中盤・終盤の境目というのは突き詰めて言えば曖昧であり、ここに記載した線引き法はあくまで目安である。

ひとつの対局を序盤・中盤・終盤の三場面に分けると、各場面ごとに目標とすべきことや思案すべきことや決断すべきことがある。以下、各場面ごとの指し方を解説する。

序盤戦

序盤戦は、攻撃・守備に適した駒組みを目指す段階である。将棋では長年の研究により効果的な駒組みのパターン(戦法)が数多く考案されており、それぞれの戦法について効果的な駒組みの手順(や分岐した手順)が研究され定跡が整備されている。序盤戦では戦法ごとの定跡をベースに、相手の駒組みを見ながらときには独自の工夫を加えて作戦勝ちを目指すことになる。

基本のセオリーは、盤面を左・右に分け、どちらかで攻撃の陣形を構築し、反対側で守備の陣形を構築する。居飛車はおもに右側を攻撃に使い左側を守備に使う戦法、振り飛車はおもに左側を攻撃に使い右側を守備に使う戦法になる。攻撃面では、強力な駒である大駒を中心に敵陣の突破を図る体制を築き、相手玉を詰ましにいくことを狙う。これに対して守備面では、自玉を飛車の位置とは反対側に移動させ、2枚の金および攻撃には使われない小駒などを用いて自玉が詰まされるのを阻止する囲いを築く。もっとも、これはあくまで基本のセオリーであり、このセオリーをあえて外す戦法も数多くある。

将棋の初手は30通りあり、各初手について「ウィキブックス/将棋/定跡書」のページおよびそのリンク先に詳しい解説がある。

プロ棋戦における初手は、角道を開ける▲7六歩が最も多く、飛車先の歩を突く▲2六歩がそれに次ぎ、ほとんどの対局はこのどちらかで開始される。 プロ公式戦では▲7六歩がかなり多かったが、近年は▲2六歩が急増している。それでも▲2六歩の採用率が▲7六歩の採用率を上回るまでには至っていない。新しい指し方の研究も進んでいて、これら二大初手と比較すると採用率は圧倒的に少ないものの、他の初手についてもいろいろと試みられている[要出典]。3番目に採用率の多い初手は、現在のところ先手ゴキゲン中飛車などで用いられる▲5六歩とされている。公式戦全体では(一年の)総対局数が約2300局あり、そのおよそ7割が初手▲7六歩と指している将棋であり、次いで約2割が▲2六歩、残り1割の大部分が▲5六歩となっている。『イメージと読みの将棋観』(日本将棋連盟、2008)では、2007年度統計で初手▲7六歩の出現率が78.5パーセントで先手勝率は5割2分7厘、▲2六歩の出現率は17.3パーセントで勝率は5割4分6厘、▲5六歩の出現率は4.0パーセントで、勝率は5割3分2厘であるという。初手については棋士の見解もさまざまであり、居飛車党の羽生善治や佐藤康光、谷川浩司、渡辺明、森内俊之らは、初手で▲7六歩ならば矢倉もしくは角換わりでたまに振り飛車志向、▲2六歩ならば相掛かり志向としている。佐藤はゲン担ぎもあり、どちらかで負けたら違う初手に変えるなどとしている。

上記の他に指されている初手としては、▲9六歩や▲7八飛、▲1六歩などがある。森内は初手に▲1六歩や▲9六歩の他、▲3六歩も1回ずつ指しており、いずれも勝利している。現在では4八飛や5八飛といった、先に振り飛車を明示する指し方も多い。初手▲5八飛は小学生時代に森内が羽生相手に指し、対して羽生は△5二飛と指したことが知られている。また基本的に嬉野流は初手▲6八銀、英春流は初手▲4八銀である。

羽生や谷川は両者とも先崎学に初手3六歩を試みられている。渡辺も初手▲3六歩を指したことがある他、藤井猛が初手▲6六歩を6局指しており、1勝4敗1戦千日手の戦績を残している。藤井によれば6六歩を指す意味は、相手が飛車先を伸ばさない居飛車戦法の場合▲7六歩の一手を省略でき、先手もその分他の手を先に指すことができるからだとしている。つまり早く△8六歩を突いて形を決めさせる意味があるという。

また中原誠が1983年の十段戦で加藤一二三に対し初手▲7八金を指している。この意味は先手居飛車党が振り飛車党相手に3手目に4八銀や6八玉として居飛車にしてこいというのと同様、後手に振り飛車にすると有利ですよと打診・挑発している意味もある。実戦では加藤は△8四歩とし、以下は普通の相掛かり戦となった。

なお初手の最悪手については、羽生は初手の▲8六歩としており、加藤一二三は1八香を初手の最悪手としている。1八香は振り飛車であれば、飛車を振った後に穴熊を目指すことができるが居飛車党からすれば意味のない1手パスにしかならないとしている。ただし渡辺は初手はどの手を指してもそこまで悪くない、先手なので1手パスして後手になると思って指せばさほど影響はないとしている。

中盤戦

駒組みが完成して駒がぶつかりあい始めるのが中盤戦の始まりである。中盤戦の攻撃面では相手の駒を取ったり、敵陣に切り込んでいくことを考え、終盤戦へ向けて持ち駒を増やして攻撃力を増すために相手の駒をとったり、敵陣を崩し敵陣内部に攻めの拠点を作ったりすることが目標となる。当然相手のほうも同様のことを考え目標としているので、防御面では相手に駒を取らせない、相手に自陣への侵入を許さないということも重要である。攻防どちらに主眼を置くかによって個人の棋風が現れる部分である。駒のやりとりが生じるので、駒の損得の計算も重要になる(これについては#駒の損得(戦力差)の節で説明する)。中盤戦で役に立つことが多い駒、次に終盤戦に入った段階で役に立つ駒はどれか、ということも考慮しつつ駒のやりとりをする。

なお、駒組みが未完成のままいきなり互いの玉に迫る激しい展開となることもあり、この場合は中盤戦がなく、序盤戦から急に終盤戦に入ったと評価される。

また、特にプロやアマ高段者などの対局では、時として中盤で形勢に大差がついたために、一方が攻防共に見込みがないと判断して投了することもあり、この場合は終盤戦がなく、中盤戦で終局となったと評価される。

終盤戦

どちらかの守りの陣が崩れ、玉の囲いも崩れ始めたころから終盤戦になる。 終盤戦は、勝利条件である詰みを目指して相手の玉に迫っていく。

終盤戦では、以下のような概念が使われる。

- 王手:Bが受けなければ次の手番でAがBの玉を取れる状態。ルール上、Bは何らかの方法で受けなければ負けとなる。

- 逆王手:Aにかかっている王手を受けると同時に、Bに王手をかけること。

- 詰むや詰まざるや:終盤は持ち時間も足りなくなるので、自玉や敵玉が自分も相手もすぐに詰みとわかる状態以外は、実際に王手を進めてみないと分からない状態。

- 一手前の受け:次に王手や詰めろ、必死を掛けられる前に一手先に防御の手を指しておく。

- 玉の早逃げ:詰まされる前、詰めろを掛けられる前に先に玉を逃がしておく。

- 顔面受け:玉将自身を直接相手の攻撃に対しての受け駒として使うこと。

- 粘り:終盤詰めろや、隙きを突いて攻めてくる相手に対し、とにかく受けの手を指して相手のミスを誘ってチャンスをうかがうこと。

- 一手隙き:攻められてもあと一手余裕がある状態。この間に相手を詰ませれば勝ちになる。

- 攻防の一手:一手前の受けや早逃げなど防御用の手であるとともに、攻撃の手にもなっている。飛車や角打ちなどで生じることが多い。

- 詰み:Bがどのように受けても次の手番でAがBの玉を取れる状態。この時点で対局は終了し、Aの勝ちとなる。

- 即詰み:Bがどのように受けても王手の連続で詰みまで到達できる状態。この状態になれば、Aが間違えない限り詰みと同様となる。

- 詰めろ:Bが受けなければ次の手番で即詰みになる状態。Bは何らかの方法で受けるか、この瞬間にAの玉を即詰みにしなければ負けてしまう。

- 詰めろ逃れの詰めろ:Aにかかっている詰めろを受けると同時に、Bに詰めろをかけること。

- 必至:Bがどのように受けても次の手番で即詰みになる状態。Bはこの瞬間にAの玉を即詰みにしない限り負けてしまう。

- 一手一手の寄り:Bがどのように受けても王手または詰めろの連続で必至まで到達できる状態。この状態になれば、Aが間違えない限り必至と同様となる。

- ゼット:Aが持ち駒を何枚持っていたとしても絶対にBの玉が即詰みにならない状態。

これらの概念を使って自玉と敵玉の状態を把握し、受けるべきか攻めるべきかなどを判断していくことになる。

最後の詰みに至る手順を寄せという。(中盤戦では駒のやりとりの損得計算が重要だったが)寄せの段階では駒の損得計算はさほど重要ではなくなり、それよりも「詰むか詰まないか」が最重要となり、正確な読みの力が重要となる。相手の玉を詰むことができるかできないかを見極めることも重要であるし、また自玉が詰むか詰まないかを見極めることも重要である。(なお、寄せの読みの力は普段から詰将棋のトレーニングをすることで養うことができる。また詰将棋問題を自作することで「詰むか詰まないか」の感覚を一層磨くことができる)。

王手には強制力があり、王手をかけた側は一応は一種の「先手」となり、王手をかけ続ける限りは(逆王手を除けば)自らが攻め続けることができる。だが実戦での寄せは、将棋の格言で「王手するより縛りと必至」「玉は包むように寄せよ」「王手は追う手」というように、敵玉が即詰みでない場合の安易な王手は、かえって敵玉を安全地帯に逃がして勝ちを逃してしまう結果を生むことのほうが多いので、むしろ相手の玉にじわじわと縛りをかけ、つまり相手玉の周囲のマス目に自分の駒を効かせて相手玉の動ける方向を制限してゆき必至を狙う方が勝利につながることが多いとされている。

中盤戦で形勢に大差がつき片方だけが敵陣を切り崩しなおかつ持ち駒の種類も多い状態で終盤戦に入ったような場合は、終盤戦でもその勢いのまま優勢側が一方的に寄せてゆき、劣勢側は防戦で最善をつくしても防戦むなしく勝負がつくという展開が多い。

ただしそういう状況に陥ってしまったと劣勢側が気づいた場合は、そうはさせまじと、「一発逆転」を狙って、「狙うは相手玉のみ」とばかりに、持ち駒も守備に使うことは諦め攻撃のみに使う覚悟で、なりふりかまわずともかく相手玉とその周辺だけに集中して一気に攻撃をしかける場合もある。「一発逆転」などということは簡単にできるものではないが、それでも、そのまま生真面目に防戦ばかりしていては勝つ可能性は限りなくゼロに近いことが分かっているので、たとえ博打のような選択であるにしても、相手が「うっかりミス」などをしてくれて自分が勝てる可能性を残したほうがまだマシだ、という計算をしたうえでの作戦である。

時には、互いに詰めろを掛けては受ける攻防を繰り返し、最終的にAがBの玉に必至をかけ、その瞬間にBがAの玉を即詰みにする手順を見つければBの勝ち、見つけられなければAの勝ちになる、といったきわどいゲーム展開になることもある。

お互いに玉に迫りあっている場合では、相手への詰めろを1手外すと逆に自玉にかけ返されてしまうことが多々ある。また詰めろや必至で敵玉に迫っていったとしても、そのときに自玉に詰めろがかかっていることを見落としていたり、あるいは相手が王手をかけてきたところで正しく対応していれば詰まなかったところを対応を誤ったりで、自玉が即詰みの筋に入ってしまってからではそれに気づいても手遅れである(このようなケースを「頓死(とんし)」という)。このように終盤戦は、1手のミスで勝敗がひっくり返ってしまうことも多い重要な局面である。

この他に、一方的に攻められている場合などでは、相手陣に玉が侵入する入玉を目指す方法もある。

先読みと形勢判断

将棋の形勢とは、駒の損得や囲いや駒の働きなどを総合した有利不利の差のこと。形勢を指す語は次のように数多く存在しており、同程度の形勢を表す語であってもニュアンスが異なる。形勢の悪いほうから、

- 「必敗/投了級」

- 「敗勢/非常に苦しい」

- 「劣勢/不調/厳しい」

- 「不利/苦戦/悪い」

- 「不満/指しにくい/つまらない/やや悪い」

- 「互角/五分/難解/これから」

- 「有望/指しやすい/指せる/持ちたい/不満なし/やや良し」

- 「有利/十分/満足/良し」

- 「優勢/好調/大成功」

- 「勝勢/明快」

- 「必勝」

となる。この他に「形勢不明」というのもある。

コンピュータ将棋では、形勢判断は評価値(形勢値)と呼ばれる数値で表す。それには得点方式とパーセンテージ方式があり、概ね次のような目安となる。 ただし、2023年のコンピュータ将棋大会で上位に入るソフト同士の対戦では評価値+300から逆転しない確率は約97%であるとされる[62]。

| 形勢 | 得点方式 | パーセンテージ方式 |

|---|---|---|

| 完全に互角 | 0点 | 50% |

| ほぼ互角 | 絶対値300点以内 | 45-55% |

| 指しやすい(指しにくい) | 絶対値300-500点 | 55-60%(45-40%) |

| 有利(不利) | 絶対値500-1000点 | 60-75%(40-25%) |

| 優勢(劣勢) | 絶対値1000-2000点 | 75-90%(25-10%) |

| 勝勢(敗勢) | 絶対値2000点以上 | 90%以上(10%以下) |

| 事実上勝敗が 決している状態 [注 30] |

99%(1%) | |

| その他 特殊な場合 |

|

- |

序盤・中盤・終盤を問わず、指し手を決める際の基本は先読みと形勢判断である。まず、自分がこの手を指せば相手がどのように応じるか、それに対し自分はどのように応じるか、といった具合に先を読み、最終的に自分が有利になっているかどうか形勢を判断して、その手を指すかどうかを決めるのである。

形勢判断の要素としては、一般的に

- 駒の損得(戦力差)

- 駒の効率(駒の働き)

- 玉形(玉の安全度)

- 手番(主導権)

の4つが挙げられる。

駒の損得(戦力差)

将棋の駒は動けるマスに違いがあることから、それぞれ価値が異なる。玉将(王将)はゲームの勝利条件となる最終目標の駒であるから、当然最高の価値を持つ。その他の駒の価値は局面によって変わってくるが、おおむね価値のある順に飛角金銀桂香歩となる。このうち、特に価値の高い飛車と角行を大駒と呼び、大駒と比べて価値の低い金将・銀将・桂馬・香車・歩兵を小駒と呼ぶ。

無条件で相手の駒を手に入れたり、自分の価値の低い駒と相手の価値の高い駒を交換したりすれば、局面を有利にできることが多い。このようにして、駒のやりとりで自分の戦力を上げたり相手の戦力を下げたりすることを駒得(こまどく)という。反対に相手に駒得をされることを駒損(こまぞん)という。駒得・駒損は形勢が有利か不利かを判断する上で、もっとも基本的な要素となる。特に相手の玉将を詰めるという目標がまだ見えていない序盤から中盤は、基本的に駒得を目指していくことになる。

自分の大駒1枚と相手の小駒2枚(または大駒と小駒1枚ずつ)の交換を行うことを、二枚替えという。駒得を図ったり、受け駒を一気に剥がしたりするための基本的な戦略の一つとなっている。例えば、角行1枚を相手に渡すかわりに金将と銀将を手に入れた場合、金銀2枚を得たメリットが角行を失ったデメリットを上回る。一方で飛車1枚の場合は、角行+銀将の2枚との交換で駒得とされる。もっとも、終盤では相手に渡した大駒で詰まされる可能性があり、必ずしも二枚替えが有利となるわけではない。

駒得・駒損の目安として、各駒の価値を点数化した表を用いて点数計算をする方法がある(なお、ここでいう点数計算は持将棋となった場合の判定のための点数計算とは無関係であるため注意)。コンピュータ将棋のソフトウェア(ソフト)では、各駒の点数を内部で計算したものを局面評価のためのベースとすることがある。また、駒の点数計算による駒得・駒損の評価は、もっとも基本的な価値判断の方法としてプロ棋士が執筆した将棋の入門書などでも解説されることが多い。ここでは、代表的なコンピュータ将棋ソフトとして世界コンピュータ将棋選手権で複数回の優勝経験があるPonanza[63]とBonanza[64][注 33]、代表的な棋士として永世名人の資格保持者である羽生善治[65]と谷川浩司[66]の4者がつけた評価値のうち、それぞれ最新のもの[注 34]を掲載する[注 35]。

| 駒 | Ponanza | Bonanza | 羽生善治 | 谷川浩司 |

|---|---|---|---|---|

| 歩兵 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1 |

| 香車 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3 |

| 桂馬 | 4.1 | 3.6 | 4 | 4 |

| 銀将 | 5.2 | 5.1 | 5 | 5 |

| 金将 | 5.5 | 6.2 | 6 | 6 |

| 角行 | 9.3 | 7.9 | 9 | 8 |

| 飛車 | 10.6 | 8.9 | 10 | 10 |

| と金 | 5.9 | 7.4 | 8 | 7 |

| 成香 | 5.5 | 6.8 | 6 | 6 |

| 成桂 | 5.6 | 7.1 | 6 | 6 |

| 成銀 | 5.7 | 6.9 | 6 | 6 |

| 竜馬 | 10.8 | 11.5 | 13 | 10 |

| 竜王 | 15.2 | 13.2 | 15 | 12 |

羽生方式や谷川方式に沿って計算する場合、自分の飛車を相手の金将・銀将の2枚と交換(二枚替え)すると、自分は6点+5点-10点=1点、相手は10点-(6点+5点)=-1点で、差し引き2点自分が得したことになる。また、自分の成香(香車の成り駒)と相手の金将を交換すると、自分は6点-6点=0点、相手は3点-6点=-3点で、差し引き3点だけ自分が得したことになる。

なお、上記における駒の価値はあくまでも目安であり、状況に応じて常に変化する。昇格(成り)に関しても、全ての駒において形式的な点数が上がってはいるが、局面によっては実質的に生駒の方が価値が高いとされる場合もある。特に利きの変化においてデメリットを伴う銀将(→成銀)・桂馬(→成桂)・香車(→成香)に関しては、昇格の判断が難しいとされる。

駒の効率(駒の働き)

盤上の駒がその価値を発揮できるかどうかは、局面やその駒の位置によって大きく変わってくる。そこで、自分の駒がどの程度働いているかの判断基準を「駒の効率」と呼んで、形勢判断の一要素としている。

例えば両者がと金を1枚ずつ作った場合、相手玉により近いと金のほうが脅威的で効率が良いと判断されることが多い。と金に限らず、敵玉に圧力を加えていたり、自玉を安全にしている駒は働いていると評価される。また、攻め駒は盤上にあるよりも持ち駒として残っている状態のほうが、一般的には価値が高い。特に大駒は持ち駒状態を維持することにより、いつでも相手陣に打ち込んで成駒にするチャンスがあり、相手に打ち込みの隙を作らせないという制約を課すことができる。そのため、盤上に打たれた生駒状態の大駒より効率が良いと判断される場合がある。

この他に、持ち駒の歩兵が0枚から1枚に増えた場合と、1枚から2枚に増えた場合とを比べると、形式的な点数計算(羽生式や谷川式)ではどちらも1点であるが、実質的には前者のほうが価値が高いと判断されることが多い。これは、歩切れ(持ち駒の歩兵がない状態)は、何かと入り用になる歩兵を好きなタイミングで使うことができずに不利とされているためである。

玉形(玉の安全度)

玉形とは、玉将(王将)の位置とその周りの駒の配置のことである。遠さ・堅さ・広さなどの要素で判断される。

- 遠さ

- 基本的に、玉は戦場から遠いほど良いとされる。例えば対抗型では互いの飛車のいる側が戦場となるため、玉は反対側に行けば行くほど安泰となる。また、端にある桂馬や香車などを玉の守りに使いやすくなるという長所もある。ただし、端に寄ることで逃げる場所が少なくなるという短所もあるため、一概に端にいれば安全というわけではない。

- 堅さ

- 玉の周りを金将や銀将などで覆った守りの陣形を囲い(かこい)と呼ぶ。囲いの堅さは、駒の枚数や位置関係によって変わってくる。例えば金銀が連結している(相互に利きを及ぼしている)状態は、相手に取られても自身の駒で取り返すことができるため、崩されにくい囲いとなる。

- 広さ

- 広さは玉の逃げる場所の多さである。囲いが突破されたとしても、逃げ場所が多ければ詰まされるまでの手数稼ぎになったり、相手に持ち駒をたくさん使わせたりすることができる。そのため、自玉が詰まされる前に相手玉を詰ませることができる場合がある。

玉形の良し悪しは勝敗に深く関わってくる。駒の損得で勝っている場合は穏やかな局面にすると良いのに対し、玉形で上回っている場合は激しい展開が望ましいとされる。例えば駒損でも玉形の評価が良いとき、こちらは玉形を生かして激しく攻めまくり、相手は必死に耐えて反撃を狙ったりする。

なお、玉形の評価は相手の攻めの形や方向に大きく影響される。例えば矢倉囲いは上からの攻めに強い囲いであるため、互いに居飛車ならば堅いと評価されるが、相手が振り飛車ならば玉形の評価は悪くなる。

手番(主導権)

一方的に攻め続けている状態のことを「手番を持つ」又は「先手をとる」と呼ぶ。極終盤では寄せる速度が勝負を分けるため、主導権を得ることが重要となる。攻防に必要な駒さえあれば、全体的な駒の損得はほとんど形勢に影響しない。手番を得るために駒を捨てるということも行われる。これを表す格言として「終盤は駒の損得より速度」がある。

また、戦略・戦術以前の問題として、先手番が有利とされている(ある局面での手番を意味する「先手」「後手」ではなく、一つの対局の最初の手を指す側か否かの「先手」「後手」)。

歴史

古将棋

日本への伝来

将棋の起源は、古代インドのチャトランガ(シャトランガ)であるとみられている[1]。チャトランガはユーラシア大陸の各地に広がって、西洋ではチェス、中国ではシャンチー(象棋)、タイではマークルック(マックルック)など、各地域でさまざまな類似の遊戯に発達したと考えられている。

チャトランガ系のゲームがどのように日本に伝わったかには様々な学説があり、それらは大きく次の3つの論点に分けて整理することができるが、2019年の時点でもなお論争が続いているのが現状である[67]。いずれにしても、当時の日本将棋に関する文献や出土品は少なく、各説は最終的には想像の域を出ない。

- いつ伝えられたか(伝来時期)

- どこから伝えられたか(伝来ルート)

- 誰に伝えられたか(初期遊戯者、すなわち初めて将棋を遊んだ人々の身分階層)

- 伝来時期

- 1990年代から2000年代にかけては、木村義徳による6〜7世紀説・増川宏一による10〜11世紀説が激しく対立し、論争となっていた[68][69][70]。だが、木村説の証拠となる出土品・文献史料が全く見つかっていないことから、2010年代以降は増川説が主流となっている[71]。

- なお「周の武帝が将棋を作った[72]」、「吉備真備が唐から将棋を持ち帰った[73]」などの伝説もあるが、江戸時代初めに将棋の権威づけのために創作された説であると考えられている。

- 伝来ルート

- 木村義徳などによる中国ルート伝来説と、増川宏一などによる東南アジアルート伝来説に大別され、上述の伝来時期と同じく激しい論争が行われていた[74]。

- 中国説は、日宋貿易などを通じて中国象棋(シャンチー)が日本に入ってきたとする考えで、最も自然な説である[75]。ただし将棋とシャンチーは駒名が類似してはいるものの、駒の置き方からルールまで差異が非常に激しいという問題がある。また、両者が枝分かれする前の共通祖先が、チャトランガのような立像駒であったのかか文字駒であったのかも不明である(木村説では立像を想定している)[76][77]。

- 東南アジア説は、将棋独特の「成り駒」のルールがタイのボードゲーム・マークルックに類似していることが根拠となっており、増川と将棋棋士の大内延介がこれを広めた[78][79]。ただし、マークルックはビア以外は立体駒で、成立時期が12世紀までしか遡れていないという問題がある。さらに、アユタヤ日本人町などを通じて将棋からマークルックへの逆輸入があったとする説もある[80]。

- 東南アジア説を採用する根拠が薄いことから、2010年代以降は中国伝来説が主流とされる[81]。

- 初期遊技者

- 最古期の駒が発掘されるのは寺院に多く、僧が関わっていたとみられるが[82]、一方で正倉院に囲碁・双六はあっても将棋は無いことから貴族への普及はその後と推測され、日記に登場するのは平安後期である[77]。平安時代の駒は近畿だけでなく全国から発掘されている[76]。平安将棋の駒はチャトランガの駒(将・象・馬・車・兵)をよく保存しており、上に仏教の五宝と示しているといわれる玉・金・銀・桂・香の文字を重ねたものとする説がある[83]。

初期の将棋(平安将棋)

将棋について書かれた文献資料としては、藤原明衡の著とされる『新猿楽記』(1058年 - 1064年)が最古とみなされている[84]。『麒麟抄』を最古とする説もあったが、近年の研究では否定されている[85]。

考古資料としての将棋駒の発掘は1980年代から相次いだ[76]。現状、最古の駒は奈良県の興福寺境内から発掘された駒16点で[86][87]、同時に天喜6年(1058年)と書かれた木簡が出土したことから、その時代のものであると考えられている。この当時の駒は、木簡を切って作られ、直接その上に文字を書いたとみられる簡素なものであるが、すでに現在の駒と同じ五角形をしていた。また、前述の『新猿楽記』の記述と同時期のものであり、文献上でも裏づけが取られている。

1210年 - 1221年に編纂されたと推定される習俗事典『二中歴』に、大小2種類の将棋が取り上げられている。後世の将棋類との区別のため、これらは現在では平安将棋(平安小将棋)および平安大将棋と呼ばれている[88]。平安将棋は現在の将棋の原型となるものであるが、相手を玉将1枚にしても勝ちになると記述されており、この当時の将棋には持ち駒の概念がなかったことがうかがえる。

古将棋においては桂馬の動きは、チャトランガ(インド)、シャンチー(中国象棋)、チェスと同様に八方桂であったのではないかという説がある。持ち駒のルールが採用されたときに、ほかの駒とのバランスをとるために八方桂から二方桂に動きが制限されたといわれている。

ルールの改良と発展

これは世界の将棋類で同様の傾向が見られるようだが、時代が進むにつれて必勝手順が見つかるようになり、駒の利きを増やしたり駒の種類を増やしたりして、ルールを改めることが行われるようになった。日本将棋も例外ではない。

13世紀ごろには平安大将棋の駒数を増やした大将棋(鎌倉大将棋)が遊ばれるようになり、大将棋の飛車・角行・醉象を平安将棋に取り入れた小将棋も考案された。15世紀ごろには複雑になりすぎた大将棋のルールを簡略化した中将棋が考案され、現在に至っている。15世紀から16世紀ごろ(室町時代)には小将棋から醉象が除かれて、現在まで残る本将棋になったと考えられる[89]。「将棋を指す」という表現もこの頃に定着したとされる[10]。江戸時代中期(1694年)に出版された『諸象戯図式』には「天文年間(1532年 - 1555年)に後奈良天皇が日野晴光と伊勢貞孝に命じて、小将棋から醉象の駒を除かせた」という記述があるが、これは「面白いゲームの成立には高貴な人物が関わることがふさわしい」という考えから生じた伝説であると考えられている[90]。室町末の厩図屏風には、将棋に興ずる人々が描かれている。

16世紀後半の戦国時代のものとされる一乗谷朝倉氏遺跡から、174枚もの駒が出土している。その大半は歩兵の駒であるが、1枚だけ醉象の駒が見られ、この時期は醉象(象)を含む将棋と含まない将棋とが混在していたと推定されている。1707年出版の赤県敦庵著作編集の将棋書「象戯網目」に「象(醉象)」の入った詰め将棋が掲載されている。ほかのルールは現在の将棋とまったく同一である。

江戸時代に入り、さらに駒数を増やした将棋類が考案されるようになった。天竺大将棋・大大将棋・摩訶大大将棋・泰将棋(大将棋とも。混同を避けるために「泰」が用いられた)・大局将棋などである。逆に駒数を減らし版を小さくした禽将棋(豊田四郎兵衛が小将棋を元に考案した)[91]も江戸時代に考案されている。ただし、前提として江戸時代には本将棋が普及しており、これらの将棋類はごく一部を除いて実際に指されることはなかったと考えられている。江戸人の遊び心がこうした多様な将棋を考案した基盤には、江戸時代に将棋が庶民のゲームとして広く普及、愛好されていた事実がある。

将棋を素材とした川柳の多さなど多くの史料が物語っており、現在よりも日常への密着度は高かった。このことが明治以後の将棋の発展につながっていく。

持ち駒の利用

将棋の発展のうち特筆すべきものとして、「相手側から取った駒を自分側の駒として盤上に打って再利用できるルール」、すなわち「持ち駒」のルールが考案されたことが挙げられる。もっとも、このルールがいつごろできたものかのかは分かっていない。現在、提唱されている説としてはおもに以下の3つがある。

- 11世紀以前とする説…銀の裏面の「全」に似た字・歩の裏面の「と」に似た字などは「金」の崩し字であると考えられているが、これらが単に「金」ではなく、あえて区別できるように書かれている理由を、取って持ち駒とした場合に元の銀や歩に戻ることが分かるようにするためだとする説。その上で、興福寺から出土した11世紀の駒(先述)では成駒の文字が区別可能なため、この時期には持ち駒ルールがあったとする[92]。

- 13世紀以前とする説…1300年ごろに書かれた『普通唱導集』に、将棋指しへの追悼文として「桂馬を飛ばして銀に替ふ」との文句がある[93]ことを根拠とする説。これは持ち駒ルールを前提にした駒の交換を言っているものであると理解し、この時期には持ち駒の概念があったものと考えるものである[94]。

- 15世紀から16世紀ごろとする説…先述のように、将棋の駒の数は徐々に減っていったと考えられているが、駒が少ないとゲームの進行によって互いに駒が足りなくなって相手玉を詰められなくなるなどのゲーム性の低下を伴うことから、これを補うために持ち駒制度が考案されたとする説。これを前提に、駒の数が現代と同じになった16世紀頃が持ち駒制度の考案時期であるとする。[要出典]

持ち駒ルールが生まれた理由もよく分かっていない。先述のように駒の数の減少に伴うゲーム性低下を補うため、将棋の駒に色分けが無いためという説明が一般的になされる。また、玉や、金・銀・桂(馬)・香はいずれも資産または貿易品を表していることから、将棋は戦争という殺し合いをテーマにしたゲームではなく、資産を取り合う貿易や商売をテーマにしたゲームという側面があり、相手から奪った資産は消滅するのではなく自分のものになるのが自然であるため、持ち駒使用ルールが生まれたのだとする考察もある。[要出典]

本将棋

本将棋は上述の通り15世紀から16世紀(室町時代)ごろに小将棋から醉象を除き持ち駒の再使用ルールを加える形で成立していたとされる。

御城将棋と家元

|

この節の内容の信頼性について検証が求められています。

|

17世紀初頭、1612年(慶長17年)ごろ、幕府は将棋と囲碁の達人であった大橋宗桂(大橋姓は没後)・加納算砂(本因坊算砂)らに俸禄(宗桂は50石5人扶持を賜わっている)を支給することを決定し、将棋(なお、初期の将棋指したちは中将棋も得意としていた)は、囲碁とともに、江戸時代の公認となった。宗桂と算砂は将棋でも囲碁でも達人であったが、やがてそれぞれの得意分野(宗桂は将棋、算砂は囲碁)に特化していき、彼らの後継者は、それぞれ将棋所・碁所を名乗るようになった[注 36]。

宗桂の後継者である大橋家・大橋分家・伊藤家の3家は、将棋の家元となり、そのうち最強の者が名人を称した。現在でも名人の称号は「名人戦」というタイトルに残されている。名人の地位は世襲のものであったが、その権威を保つためには高い棋力が求められた(たとえば、家元の地位に不満を持つ在野の強豪からの挑戦をたびたび受け、尽く退けている)ため、門下生の中で棋力の高い者を養子にして家を継がせ、名人にすることも多かった。

寛永年間(1630年ごろ)には家元3家の将棋指しが将軍御前で対局する「御城将棋」が行われるようになった。八代将軍徳川吉宗のころには、年に1度、11月17日に御城将棋を行うことを制度化し、現在ではこの日付(11月17日)が「将棋の日」となっている。

江戸時代中期までの将棋指しは、指し将棋だけでなく、詰将棋の能力も競い合った。特に伊藤家の伊藤看寿の作品である『将棋図巧』は現在でも最高峰の作品として知られている(なお、伊藤看寿は早逝したため存命中に名人とならなかったが、没後に名人位を贈られた)。名人襲位の際には、江戸幕府に詰将棋の作品集を献上するのが慣例であった。

江戸時代後期には、近代将棋の父と呼ばれる大橋宗英が名人となり、現代につながるさまざまな戦法を開発した。さらに、大橋家の門下生であった天野宗歩は、当時並ぶ者のいない最強の棋士として知られ、「実力十三段」と恐れられ、のちに「棋聖」と呼ばれるようになった。名人位が期待されたものの素行不良のために大橋家の養子となれなかった宗歩は、家元3家とは独立して活動するようになり、関西で多数の弟子を育成した。

現在のプロ棋士はほぼ全員が江戸時代の将棋家元の弟子筋にあたり、将棋家元は現代将棋界の基礎となっている。なお、現在では伊藤家に連なる一門が多数であるが、関西を中心に天野宗歩の系譜に属する棋士も多い。江戸時代の棋譜は「日本将棋大系」にまとめられている。

新聞将棋・将棋連盟の結成

江戸幕府が崩壊すると、将棋三家に俸禄が支給されなくなり、将棋の家元制も力を失っていった。将棋を専業とする者たち(なお、そのほとんどは関東では家元三家の門下、関西では天野宗歩の門下で修行した者たちである)は、家元に対して自由に活動するようになり、名人位は彼らの協議によって決定する推挙制に移行した。

アマチュアの将棋人気は明治に入っても継続しており、日本各地で将棋会などが催され、風呂屋や理髪店などの人の集まる場所での縁台将棋も盛んに行われていたが、19世紀末には一握りの高段者を除いて、専業プロとして将棋で生活していくことはできなかったといわれている。

1899年(明治32年)ごろから、萬朝報が新聞として初めて紙面に将棋欄を開設し、他社も追随したため[95][96]、新聞に将棋の実戦棋譜が掲載されるようになり、高段者が新聞への掲載を目的に合同するようになった。1909年(明治42年)に将棋同盟社が結成される。

大正時代のころの将棋界は有力棋士たちがそれぞれ連盟(派閥)をつくり、特定の新聞社と契約をして一門の経済状況を安定させていた。例えば大崎熊雄が師の井上義雄死去後に主宰した東京将棋研究会は当時の有力誌である国民新聞や地方紙と契約し隆盛していた。一方で土居市太郎は東京将棋同盟社、関根金次郎は東京将棋倶楽部を主宰していた。明治時代以降から棋士有力者が各派に分かれていくなかで、基本的に他流試合は行わないのがこのころの原則となっていた。しかし外部の有力者・支援者らはこれでは将棋界全体として発展しないと指摘、こうして大崎が中心となって各派の首領を説き伏せる形で、前述三派合同の棋戦が報知新聞社主催で行われた。

これを縁として、1924年(大正13年)には関根金次郎十三世名人のもとにこれらの将棋三派が合同して東京将棋連盟が結成された。これが現在の日本将棋連盟の前身で、連盟はこの年を創立の年としている。

1935年に東京日日新聞および大阪毎日新聞主催の名人戦が始まり、戦争を挟みつつも将棋人気は拡大していった[97]。

将棋禁止の危機

第二次世界大戦後、日本将棋連盟に連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)より呼び出しがかかった[98]。これは武道などを含めた封建的思想の強い競技や娯楽の排除を狙ったものだが、連盟は知識豊富で勝負勘に優れた関西本部長代理の升田幸三を派遣する[98]。その席でGHQは「将棋はチェスとは違い、敵から奪った駒を自軍の兵として使う。これは捕虜虐待という国際法違反である野蛮なゲームであるために禁止にすべきである」と述べた[98]。それに対して升田は「チェスは捕虜を殺害している。これこそが捕虜虐待である。将棋は適材適所の働き場所を与えている。常に駒が生きていて、それぞれの能力を尊重しようとする民主主義の正しい思想である」「男女同権といっているが、チェスではキングが危機に陥ったときにはクイーンを盾にしてまで逃げようとする」と反論[98]。この発言により将棋は禁止されることを回避することができた[98]。

現代棋界の動向

現代の将棋は定跡が整備され、高度に精密化された。将棋自身も賭博の対象から純粋なマインドスポーツへと変化している。

各年度の将棋界の詳細は各項目に譲るが、1935年の名人戦を皮切りに8つのタイトル戦を含む10以上の棋戦が開催されている(2018年現在)。

女性のプロ(女流棋士)も誕生し、1974年には最初の女流棋戦である女流名人位戦(現・女流名人戦)が開始された。2018年現在、6つのタイトル戦と1つの公式棋戦が行われている。

プロの発展とともに、将棋のアマチュア棋戦も整備され、日本全国からアマチュアの強豪選手が集まる大会が年間に数回開催されている。公式棋戦においてアマチュアトップや奨励会員とプロの実力下位者の対局が年間複数回指され、前者が後者を破ることも珍しくない。

コンピュータ将棋

コンピュータプログラムを利用した将棋の研究、特にコンピュータに着手を計算させる研究は、世界的に見るとチェスのそれの後を追うようにして始まった。1960年代の詰将棋プログラムを先駆けとし[99]、1980年代にはゲームソフトが発売されるようになったが、複雑性ゆえ当時のハードウェアの性能では強さには限界があり、1989年のゲームボーイ用の将棋ソフトでは、AIのレベルによっては電池残量との戦いになるほどの長考が行われた[100]。

その後ハードウェアの性能向上にあわせて着実に強くなり、21世紀にはアマトップやプロと平手での本格対局が実施されるに至った。2008年5月には、この年に開催された第18回世界コンピュータ将棋選手権での優勝・準優勝将棋ソフトがそれぞれトップクラスのアマチュア棋士に完勝。2013年以降は将棋電王戦においてプログラムが現役A級棋士を含む上位棋士を次々に破っており、2017年にponanzaが当時の名人である佐藤天彦との対局に勝利し、コンピュータ将棋ソフトが名人超えをしたことが証明された。

インターネット将棋

インターネットの普及を通じて盤駒を利用しなくとも対局ができるネット将棋が普及。それによって将棋センターは次々閉鎖されていったが、取って代わるように1996年ごろからJava将棋やザ・グレート将棋、将棋倶楽部24、近代将棋道場、Yahoo!ゲームの将棋などのサイトが次々と登場した。2010年代には英語が公用語の国際サイト81Dojo、twitterと連動できるshogitter、カジュアルな作りで人気を伸ばした将棋ウォーズなどが登場した。

将棋と放送

将棋がテレビなどで一般的に話題になった代表的なものでは、内藤國雄「おゆき」大ヒット(1976年)、谷川浩司史上最年少名人(1983年)、羽生世代の活躍(1980年代から平成初期)、中高年の星米長邦雄名人獲得(1993年)、羽生善治の七冠達成(1996年)、将棋を題材としたNHK朝の連続テレビ小説『ふたりっ子』の放送(1996年)、中原誠と林葉直子の不倫報道、村山聖の早逝(1998年)、瀬川晶司のプロ編入試験(2005年)、名人戦の移管問題(2006年)、コンピューター将棋ソフトBonanzaの躍進(2006年)、羽生善治の最年少で1000勝(2007年)、将棋電王戦によるプロとコンピューターの対決の配信(2012年)、今泉健司のプロ編入試験(2014年)、将棋もの作品の流行(平成末期)、将棋ソフト不正使用疑惑(2016年)、藤井聡太の史上最年少デビューと無敗のままでの歴代連勝記録更新(2016年 - 2017年)、羽生善治の永世七冠達成(2017年)と国民栄誉賞授与(2018年)などがある。

将棋の対局放送は長丁場であることもあり一般的ではなく、長年NHK杯やNHK BSの特別番組、CS放送の専門チャンネルなどに限られていた。地上波民放で数少ない例としてテレビ東京主催の『早指し将棋選手権』があったが2003年に終了している。1995年頃の羽生フィーバーでは観戦するファン(観る将)の萌芽があったが、当時のインターネット環境では活かすことができなかった[101]。2010年代になってから無料インターネット動画サイトを通じた配信が定着したことで、2017年からの藤井フィーバーに繋がった[102]。

将棋人口

『レジャー白書』(財団法人社会経済生産性本部)による、1年に1回以上将棋を指すいわゆる「将棋人口」。調査時期は発表年の前年。

2009年の急増は調査方法切り替えによる[103]。なおデータは16歳から79歳までのため実際はより多いと考えられている[102]。

2017年からの藤井フィーバーにより「観る将」は増加したが、競技人口である「指す将」は減少を続けており、大会参加者や道場へ通う子供も増えていないという[102]。また年少者の大会で女子が優勝することがあっても継続する者が少なく競技人口が増えないため、女性のレベルアップが進まないという問題もある[104]。

| 調査年度 | 人口(万人) |

|---|---|

| 2004年 | 840[105] |

| 2005年 | 710[105] |

| 2008年 | 690[103] |

| 2009年 | 1,270[103] |

| 2010年 | 1,200[103] |

| 2011年 | 830[106] |

| 2012年 | 850[106] |

| 2013年 | 670[106] |

| 2014年 | 850[107] |

| 2015年 | 530[107] |

| 2016年 | 530[107] |

| 2017年 | 700[107] |

| 2018年 | 680[107] |

| 2019年 | 620[107] |

| 2020年 | 530[107] |

| 2021年 | 500[108] |

| 2022年 | 460[109] |

| 2023年 | 460[110] |

日本国外への普及

国際将棋フォーラム[111]など、日本国外への普及も試みられている[112]。ただし将棋は日本で独自の発展を遂げた遊戯で世界的にはチェスが普及しており、漢字が読める漢字圏でも既にシャンチー系のゲームが普及しているため、日本経由からも伝わった囲碁や、日本で商品化されたオセロが、白黒の石でゲームを行うため漢字を覚える必要が無い、チャトランガ系ゲームとは異なり類似のものが無いなどの理由で、世界的に普及が進んでいるのとは対照的に小規模である(ガラパゴス化)。

将棋の存在そのものは海外でも比較的早く知られていた。中国では早く明代に倭寇対策として日本文化が研究され、1592年の侯継高『日本風土記』で将棋のルールがかなり詳細に記載されている。またアメリカ合衆国では1860年に万延元年遣米使節によって将棋のゲームが披露されている。1881年のリンデ(オランダ語版)『チェス史の典拠研究』では将棋と中将棋が紹介されている[113]。1966年トレバー・レゲット(英語版)は詳細な将棋の専門書『Shogi: Japan’s Game of Strategy』を出版した。1975年にイギリスのホッジス (George F. Hodges) は将棋協会 (The Shogi Association, TSA) というクラブを作り、将棋専門誌『Shogi』を発行した。また西洋式の将棋駒を販売したり、将棋セットを日本から輸入販売したりした。ホッジスはまた中将棋のマニュアルも書いた[114]。1985年にはヨーロッパ将棋協会連盟(FESA)が創立され、毎年ヨーロッパ将棋選手権および世界オープン将棋選手権を開催している[115]。各国の日本大使館で将棋大会が開かれている[112]。

2010年には英語が公用語の対局サイトである81Dojoが開設された。

現在、米国の有名な日本将棋愛好家としては、チェスプレイヤーでもあるラリー・カウフマン (Larry Kaufman)がいる。

非漢字圏や漢字が読めない子供向けの普及のためにいくつかの駒の形が考案された。ホッジスのもの(通常の形の将棋の駒に英語の頭文字と動きが記されている)、GNU Shogiのもの[116]、ChessVariantsのもの[117]、Hidetchi国際駒(81Dojo)[118][119]、おおきな森のどうぶつしょうぎなどがある。

海外向け(日本在住者を除く)のアマ免状では、名人の署名もなく簡素な日本語で表記されており、間違いがないように名前は自分で記入ができる。

英語圏の棋譜表記

英語圏の棋譜表記は何種類かあるが、上記ホッジスによるものがもっとも標準的に使われており、公式戦の棋譜中継で用いられる Kifu for Flash でも言語を日本語以外にするとこの表記になる。この表記は日本での表記とチェスの表記を折衷したような形になっていて、駒の種類、動かし方、位置、成・不成を組み合わせる。あいまいな場合は、駒の種類の後に移動前の位置を記す。

駒の種類は K(King、玉)R(Rook、飛)B(Bishop、角)G(Gold、金)S(Silver、銀)N(Knight、桂)L(Lance、香)P(Pawn、歩)のいずれかである。成り駒は + を前置することで表し、英語名称はPromoted Rook(+R、竜)、Promoted Silver(+S、成銀)のように頭にPromotedを付けて表すのが一般的である。位置は横の筋を将棋と同様右から左に1…9で、縦の段を上から下にa…iで表す。したがって「7六歩」は「P-7f」、「5五馬」は「+B-5e」となる。動かし方は通常「-」であるが、駒を取るときは「x」、打つときは「*」と書く。「成」は「+」、「不成」は「=」と記す。先手・後手の区別が必要な場合、先手をb (black)、後手をw (white) とする[120]。

駒の英語名称のうち、King・Rook・Bishop・Knight・Pawnは近い性能のチェスの駒の名称を借りたもの、Gold・Silverは金・銀の名称をそのまま訳したもの、香車のLanceは槍を意味する。

棋譜法にはいくつかの変種がある。イギリスの Shogi Foundation の出版物では、駒の位置を縦横とも数字で示している(「7六歩」は「P76」になる)[121]。また、成り駒について、竜をD(Dragon)、馬をH(Horse)、と金をT(Tokin)で表す流儀もある[122]。

将棋のゲームとしての特質

盤面の状態の総数は1071程度と見積もられる[123]。これは、囲碁の10170程度[124]よりは小さいものの、チェッカーの1020程度[125]、リバーシの1028程度[125]、シャンチー(象棋)の1048程度[123]、チェスの1050程度[125]と比べて大きい値である。

また、ゲーム木の複雑性は、10226と見積もられる[123]。これは、囲碁の10400程度[123]よりは小さいものの、チェッカーの1031程度、リバーシの1058程度[126]、チェスの10123程度[123]、シャンチーの10150程度[123]よりも大きい値である。

将棋棋士の羽生善治は、将棋はガラパゴス化で生まれたユニークな存在であり、比較的近いと思われるのはタイ将棋のマックルックだが、よく似ているとは言えないと述べた[127]。

将棋用語に由来する慣用表現

囲碁用語と共通のものについては、囲碁が由来であるのか将棋が由来であるのかはっきりしない。辞書によっては囲碁が由来であるとされているので注意。

- 先手(せんて)・後手(ごて) ※囲碁用語と共通

-

- 将棋用語としての先手・後手

- 対局開始から先に指す方が先手。後に指す方が後手である(囲碁では「先番」「後番」もしくは「黒番」「白番」と呼ぶ)。後述の用法との混同を避けるため、誇張して対局開始時の先手、後手を言う場合先手番、後手番とも言う。また、対局途中においても、相手が対応せざるを得ない手(王手など)を仕掛けた側を先手、それに対応する側を後手ということがある(囲碁用語としての「先手」「後手」はこちらの意味)。

- 慣用表現としての先手・後手

- 「先手を取る」「後手に回る」など、さまざまな表現で用いられる。「先手を取る」は相手よりも素早く対応して先制することを言い、「後手に回る」はそれとは逆に相手と比べて出遅れて受け身に回ることを言う。

- 手抜き(てぬき) ※囲碁用語と共通

-

- 将棋用語としての手抜き

- 相手の手に応対せずに別の手を指すことを言う。必ずしも悪い意味ではなく、あえて相手の手に付き合わないのが最善手であることはよくあることである。

- 慣用表現としての手抜き

- 必要な作業を怠ることを言う。やるべきことをしっかりやらなかったというネガティブな意味合いであり、「手抜き工事」などと批判的に使われる。

- 待った(まった) ※囲碁用語と共通

-

- 将棋用語としての待った

- 自分が指した手に対して相手が予想外の手で応じてきた場合に、この2つの手を取り消して局面を戻し、もう一度自分の手からやり直すこと。公式な対局ではルール上認められないが、練習や指導などの非公式な対局では相手の合意があれば認められることもある。待ったが認められない真剣勝負のことを「待ったなし」と言う。

- 慣用表現としての待った

- 相手の予想外の行動に対して、中止や取り消し、あるいは猶予を求めること(なお、将棋用語としての待ったは、相手の手だけでなく自分の手も取り消して自分の手番からやり直すことであるため、若干意味が異なる)。「待ったをかける」などの言い回しで使われる。やり直しの利かない場面であることを「待ったなし」と言う。

- 結局(けっきょく) ※囲碁用語と共通

-

- 将棋用語としての結局

- 将棋の[要出典]一局が指し終わって勝負の決着がつくことを言った。現在では、この意味では「終局」と言うのが普通であり、「結局」が将棋用語として使われることは少ない。

- 慣用表現としての結局

- 紆余曲折があったものの最終的にはどうなったかという結末のことを言う。

- 飛車角落ち(ひしゃかくおち)

- 高飛車(たかびしゃ)

- 成金(なりきん)

- 手駒(てごま)

-

- 将棋用語としての手駒

- 持ち駒のこと。相手から取って自分のものとし、任意の場所に打てる状態にしている駒。

- 慣用表現としての手駒

- 自分の支配下にあって自由に利用できる人材などのリソースのことを指す。単に「駒」とも言う。「手駒にする」「駒が足りない」のような使い方をする。

- 捨て駒(すてごま)

-

- 将棋用語としての捨て駒

- 相手の駒を移動させる狙いなどの大局的な見地から、意図的に自分の駒を相手に取らせること。また、その取らせる駒のこと。

- 慣用表現としての捨て駒

- 人の団体において、その団体の何らかの目的を達成するために、意図的に一部のメンバーを犠牲にすること。また、その犠牲になるメンバー。囲碁の捨て石と同義語。

- 王手(おうて)

-

- 将棋用語としての王手

- 相手が応じなければ次の一手で相手の玉将を取れる状態であること、あるいはその状態にする指し手を言う。王手をかけられた側は、(投了する場合を除いて)その王手を解消するような手を指さなければならない。相手に王手をかけられた際に、その王手を解消しつつ相手に王手をかけ返すことを「逆王手」と言う。

- 慣用表現としての王手

- あと一歩で求めていた結果が得られる状態であること、あるいはその状態にする行為を言う。たとえば、スポーツの大会であと1勝で優勝が決まるという場面では「優勝に王手」と表現される。また、相手に王手をかけられた際に、こちらも同様に王手をかけること(たとえば、日本シリーズなど先に4勝したほうが優勝という1対1のスポーツの勝負で、2勝3敗と後がない状態からこちらが1勝して3勝3敗に追いついた場合)を「逆王手」ということもある(ただし、相手にかけられた王手を解消したわけではないため、将棋における「逆王手」とは多少意味が異なる)。

- 詰み(つみ)

-

- 将棋用語としての詰み

- どのような手を指しても次に玉将を取られてしまう状態。この状態になったら投了しなければならない。

- 慣用表現としての詰み

- どのような行動を取っても不利益な結果を避けられない状態。まだ正式には確定していないものの事実上敗北が決まってしまった場面や進退窮まった場面などで、状況を悲観して「詰みだ」「詰んだ」「詰んでいる」などと使う。

- 将棋倒し(しょうぎだおし)

-

- 将棋用語としての将棋倒し

- 将棋駒を利用した古典的遊びのひとつで、駒を立てて並べてから端の駒を倒すことで、連鎖的にすべての駒を倒すというもの。

- 慣用表現としての将棋倒し

- 将棋駒に限らず、複数の何かが連鎖的に倒れることを言う(類義語として「ドミノ倒し」)。特に、人混みの中で何らかのきっかけによって人々が連鎖的に倒れる事故は、典型的な将棋倒しである。しかし、2001年に発生した明石花火大会歩道橋事故の際には、将棋のイメージ悪化を危惧した日本将棋連盟の依頼により、報道関係各社はこの言葉の使用を自主規制した。近年では相当する表現として「群衆雪崩」の用語を充てる事例がみられる。

将棋を題材とした作品

「Category:将棋を題材とした作品」を参照

脚注

注釈

- ^ 明治の頃までの呼び方だが、「王」では王将(玉将)と紛らわしいため、略称としては専ら「龍(竜)」が用いられるようになった。

- ^ 「歩成り」との区別から「ならず」と呼ばれることがほとんどである。

- ^ プロの「24点法」の場合は24点未満、アマチュアの「27点法」の場合は先手28点未満・後手27点未満。

- ^ プロの「24点法」の場合は31点以上、アマチュアの「27点法」の場合は先手28点以上・後手27点以上。

- ^ 入玉宣言時に、点数以外の条件を全て満たしていても、点数が規定より不足する場合も含まれる。

- ^ プロの「24点法」の場合は両者ともに24点以上。アマチュアの「27点法」は合意による持将棋をなくすために作られたルール。

- ^ プロの「24点法」の場合は24点以上30点以下。合意による持将棋と同じく、アマチュアの「27点法」の場合は入玉宣言による持将棋も不採用。

- ^ 日本将棋連盟が2019年より暫定導入したルール。

- ^ 歩兵を2枚以上同じ縦の列に配置することはできない。ただし、成った歩兵(と金)は何枚同じ列にあっても構わない。

- ^ 盤上の駒を行き先のない(動けない)状態にしてはいけない。味方の駒に進路を塞がれて一時的に動けない場合はこれにあたらない。打つ場合、不成で進む場合ともに敵陣1、2段目の桂馬、1段目の香車・歩兵は配置してはいけない。したがって盤上の桂馬・香車・歩兵がその場所に進む場合は強制的に成らなければならない。

- ^ 持駒の歩を打って解除不能な王手をかけてはいけない。ただし、歩による王手が詰め手順の最終手でなければ、歩を打つことによる王手そのものは反則ではない。したがって、歩を打って王手をかけたのちの連続王手で最終的に「詰み」が成立することは問題がない。また、最後に盤上の歩を突いて玉を詰ます突き歩詰めも反則ではない。

- ^ 自らの着手の後、自らの王が王手のかかった状態にあってはいけない。すなわち、

1.相手に王手された場合は、次の手番で直ちに王手を回避しなければならない。

2.玉を相手の駒の利きに移動してはならない。

3.玉以外の駒を移動させた結果、王が相手の駒(香車、飛車(龍王)、角行(龍馬))の利きにさらされるようにしてはならない。

なお、プロの公式戦の対局では、1962年度A級順位戦▲大野源一八段-△塚田正夫九段戦のように、一方が実際に玉を取った例もあるが(この例では塚田九段が大野八段の玉を取った)、その場合も玉を取られる前に王手放置の反則が成立していると解釈される。また、原始的な勝敗の定義では、自らの着手が相手の玉を取ってしまう場合には、それでゲームは終了となるので、盤面で自らの玉が王手のかかった状態になっても構わないという解釈も成り立つが、実際には一方の玉が詰むか王手放置の反則が成立した時点で対局が終了するため、玉を取ることなく勝敗が決着する。 - ^ 対局開始時に後手が誤って初手を指す。これは二手指しと同じく、自分の手番ではないのに指していることから、便宜的に「0手目」という架空の後手の指し手と合わせて二手連続になると見なし、二手指しの一種とする場合もあるが、正確には異なる概念である。棋譜上は「初形のまま投了」という扱いとなる。

- ^ ルール違反の指し手。ルール上移動できない場所に駒を移動する(角や馬・桂馬などが可動位置以外に移動する(筋違い)、飛・角・香車などが他の駒を飛び越えるなど)、成れない状況で駒を成る、玉や金を成る(裏返す)、持ち駒を成駒で打つ、成駒を盤上で元の駒に戻すなど。具体的にプロが行った実例は「公式棋戦における反則」の節を参照。

- ^ 日本将棋連盟でも、よくあるご質問にて、同じ指摘を行っている。なお、将棋とは異なり、チェスでは王手(チェック)をかける場合、強制ではないが慣習的に「チェック」と口頭で告げるべきとされている(王手#チェスの王手(チェック)参照)。

- ^ NHKEテレ『将棋フォーカス』2017年10月22日・放送分でも解説されている。

- ^ 左記以外に判明している「二歩」として、第81期順位戦(2022年度)B級2組8回戦の中村修九段 - 村山慈明七段戦で二歩による中村九段の反則負けの事例がある。

- ^ a b 「ルール違反の指し手」の直近の例は2024年8月1日の第83期順位戦C級2組▲安用寺孝功-△池永天志戦における安用寺の反則負けで、同様の反則は記録上26回目。

- ^ a b ▲4四桂△4一玉▲3二金に対し△3二同玉とした後手・宮田の手が、先手・岡部の4四にいる桂馬の効き位置のため禁じ手。

- ^ 王手放置の例として明らかになっているのは以下の事例。

- ^ a b 後手による「初手指し」の直近の例は2022年12月22日の第81期順位戦B級1組▲近藤誠也七段-△千田翔太七段戦で、後手の千田七段が「初手△8四歩」と指して反則負けとなっている。後手による「初手指し」は記録上7度目の反則[30]。ひとつ前の事例は、2011年1月の第61期王将戦▲植山悦行七段-△金沢孝史五段戦で、後手の金沢五段が「初手△3四歩」と指して反則負けとなっている(参照)。順位戦での同様の反則はほかに、2007年7月17日の第66期順位戦C級2組▲東和男七段-△有吉道夫九段戦で、後手の有吉九段が「初手△3四歩」と指して反則負けとなっている(参照)。女流棋戦での例では、2007年4月24日に行われた第15期倉敷藤花戦2回戦▲甲斐智美女流二段-△関根紀代子女流四段で、後手の関根が誤って初手を指して反則負けとなっている[31]。

- ^ 棋士・女流棋士・奨励会員。

- ^ 公式戦「JT杯日本シリーズ」に合わせて行なわれる「テーブルマークこども大会」決勝戦でも同様の反則が生じた事例がある。和装の対局者の袖が盤上の香車を駒台に動かしてしまい、その香車を盤上に打ち反則負けとなった[28]。

- ^ 対局者の「着手が30秒を超えており、考慮時間が消費されるべきである」との抗議で考慮時間が1回分消費されたが、対局時には反則であるという指摘はされなかった。テレビ放送後の視聴者からの抗議を受けて理事会で協議を行い、反則であるとされ次年度の銀河戦への出場停止などの処分が決定した(参考:加藤一二三九段、第14期銀河戦出場停止に(日本将棋連盟からのお知らせ))。

- ^ 対局途中に盤面を崩して他棋戦の検討を行い、その後盤面を戻して対局を続けたが、その際に▲先手・灘の6九の金将が7八にずれてしまった。誰も気がつかず▲先手・灘の勝ちとなった後、感想戦で二手指しが判明した。両対局者に問題ありとして「無勝負」(事実上「双方負け」と同じ扱い)となった[34][35]。

- ^ 団鬼六のエッセイ[36]によれば、昭和32年(1957年)に対局規定が改定され王手放置が反則となってからしばらくした時期の対局だといい、「反則負け」が記録に残った初の事例だという[36]。

- ^ 塚田の王手に対し、王手を受けずに王手をかけ返した[37]。

- ^ 反則内容は、「1九」に位置する▲先手・関根の「香車」が何かの拍子に駒台に移動し、これを「持ち駒」と誤り打ち駒「▲3五香」としたもの[38]。

- ^ 当該対局は自動棋譜であったため、両対局者は指し手ごとに「ボタン」を押す必要があった。△後手・佐藤天彦九段が持ち時間を消費して60秒の秒読みに入った74手目において、残り10秒の秒読み「1、2…8、9」の最中に駒を動かし指す意思表示したが時間内に「ボタン」を押すことができず、そのまま「10」の秒読みがされた佐藤九段が直後に投了した(記録上は△後手の投了、73手で▲先手の勝利=△74手目は未了扱い)。当該対局はYouTube中継されており、映像開始1時間29分時点で確認できる [54][55]。

- ^ 具体的には、即詰み、必至、一手一手の寄りの読み切りなど。この表現はソフトによってまちまちであり、表には表現例を示す。ソフトによっては例えば最も下の例ように即詰みと必至(あるいは一手一手の寄りなどの読み切り)を区別している例もある。

- ^ 画面上絶対値「∞」と表示することもある。

- ^ この表示はあくまで「双方が最善を尽くした場合XX手で詰みに至る」というだけのことであり、必ずしも即詰みや必至を表しているとは限らない。この場合内部的には「99999」等の表現できる最大値から完全に詰むまでの手数を引いた値となるほか、またその値が直接表示されることもある。

- ^ なお、コンピュータのつけた評価値は、内部の計算に用いるために大きな値(飛車1枚で1000点前後になるなど)となっているため、1%程度に縮小して棋士のつけた評価値とスケールを合わせている。

- ^ 同じソフト・棋士でも、徐々に改良を重ねているため、本やバージョンによって数値は異なる。例えば、谷川浩司は過去の著書(谷川浩司 『将棋に勝つ考え方』 池田書店、1982年)では、歩兵=1点、香車=5点、桂馬=6点、銀将=8点、金将=9点、角行=13点、飛車=15点、と金=12点、成香=10点、成桂=10点、成銀=9点、龍馬=15点、龍王=17点としていたことがある。

- ^ 玉将(王将)については他のいかなる駒よりも常に価値が高いので、点数は「付けられない」あるいは「∞点」と表現される。ただ、コンピュータ将棋などでは便宜的に全40枚のうち玉将2枚を除いた38枚(金将以外全て成っている状態)の点数の総計より、十分大きい有限の点数が設定されることがある。

- ^ なお、近年の研究によると、将棋所や碁所という役職は幕府公認のものではなく自称である。

出典

- ^ a b “将棋の起源”. 朝日現代用語 知恵蔵2006. 朝日新聞社. 1 January 2006. pp. 999–1000. ISBN 4-02-390006-0.

- ^ 『日本将棋用語事典』 p.175-176 東京堂出版 2004年

- ^ 『日本将棋用語事典』 p.129 東京堂出版 2004年

- ^ 『日本将棋用語事典』 p.102 東京堂出版 2004年

- ^ “将棋のルールを覚えよう”. 毎日新聞. (2023年12月20日) 2024年4月1日閲覧。

- ^ a b 『日本将棋用語事典』 p.26-27 東京堂出版 2004年

- ^ a b c d 『日本将棋用語事典』 p.56 東京堂出版 2004年

- ^ “しゃ【車】 の意味”. goo辞書(デジタル大辞泉). 2019年12月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年1月25日閲覧。

- ^ 明治期までの一部の書籍にある呼び方。

- ^ a b c d 第359回 将棋は「指す」で、碁は「打つ」ではなかったのか? - 日本語、どうでしょう? - ジャパンナレッジ

- ^ a b “「囲碁を指す」の意味や使い方 わかりやすく解説 Weblio辞書”. www.weblio.jp. 2023年4月14日閲覧。

- ^ “将棋代指しロボット「電王手くん」がダブルアームに最終進化! 名前の由来はあの伝説の棋士?”. ITmedia PC USER. 2024年6月2日閲覧。

- ^ 新聞・本・雑誌などでは、筋を算用数字、段を漢数字で記載されるが、日本将棋連盟の棋譜記録の際は、段の位置も含めすべて算用数字で記載する。(棋譜の表記方法|よくある質問|日本将棋連盟より)

- ^ 『定跡詰物将棋大全 : 一名・独習の友』1912年、153頁。 - 国立国会図書館デジタルコレクション収蔵

- ^

- 『将棋秘手 : 附・詰将棋』1914年、1頁。 - 国立国会図書館デジタルコレクション収蔵

- 『初心独習詰将棋講義 上巻』1918年、51頁。 - 国立国会図書館デジタルコレクション収蔵

- 『陣立くづし法 : 将棊秘訣 増2版』1916年、2頁。 - 国立国会図書館デジタルコレクション収蔵

- ^ a b 『将棋定跡解 : 独習速成』1909年、7頁。 - 国立国会図書館デジタルコレクション収蔵

- ^

- 『木村義雄全集 修業篇 第1巻、博文館 1943年、3-16頁』 - 国立国会図書館デジタルコレクション

- 『名人木村義雄実戦集 巻1、大修館書店 1979年4月、3-11頁』 - 国立国会図書館デジタルコレクション

- ^ a b 先手後手を○●(白丸・黒丸)で表す事例は木村義雄の自戦記で確認できる。昭和18-19年と昭和53年に同内容で出版されており、前者の著作では先手を○(白丸)、後手を●(黒丸)としている[17]

- ^ 当時の資料によっては、駒の形を模した五角形の内側に「先」「後」の文字を入れたものや、駒落ち戦として「先」の文字に ☖の囲み文字で上手(先手)、 ☗の中に「後」の「白抜き文字」を入れて下手(後手)を表す事例[15]、▲△の記号を用いるが現在とは先後を逆にした「△印は先手 ▲印は後手」とする平手戦の事例も確認できる[16]。また、先手後手を○●(白丸・黒丸)で表す事例も確認できる[18]

- ^ 佐藤友康 (2017年5月6日). “大橋流と伊藤流、これが一体何かわかりますか? 対局前に必ず行うあの方法をご紹介”. 将棋コラム. 日本将棋連盟. 2018年7月24日閲覧。

- ^ 駒の並べ方の常識が崩壊?大橋流、伊藤流、熊坂流どの流派とも違う田中魁秀九段の並べ方がとても自由な件 - 将棋ワンストップニュース・2015年7月5日

- ^ 対局規定(抄録)|よくある質問|日本将棋連盟(2024年5月18日時点のアーカイブ)

- ^ a b c 「対局規則」『日本将棋連盟』。

- ^ a b c d e f 毎日新聞・将棋「ツィート」『Twitter』2018年10月20日。オリジナルの2018年10月21日時点におけるアーカイブ。2018年10月21日閲覧。

- ^ 以下の記事中の記述による。“asahi.com :第24回朝日オープン 本戦トーナメント - 将棋” (2006年2月23日). 2006年2月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年2月23日閲覧。「昨日関西でおこなわれた増田五段―橋本五段戦、終盤で橋本五段が王手をかけたのに対して、増田五段がそれを受けずに王手をかけ返すという椿事が起こった。もちろん「王手放置」の反則で、橋本五段の勝ち。」

- ^ “石橋幸緒女流王位がタイトル戦で角による豪快な「反則手」で勝局がふいになる”. 田丸昇公式ブログ と金 横歩き (2009年10月19日). 2013年2月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年6月19日閲覧。

- ^ “伝説の事件 - 第25回朝日オープン将棋選手権本戦第5局”. asahi.com (2007年1月9日). 2013年8月13日閲覧。

- ^ 2021年11月21日 東京大会低学年の部【web.archive.orgのアーカイブ】

- ^ 池田将之. “将棋世界2015年3月号「関西本部棋士室24時」”. 2021年12月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年12月21日閲覧。

- ^ “プロ棋士が初手で反則負け、将棋順位戦で波乱…後手番の千田七段「思い込んで準備進めていた」”. 読売新聞オンライン (2022年12月22日). 2022年12月22日閲覧。

- ^ “後手番なのに1手目を指してしまい反則負け 千田翔太七段(28)B級1組順位戦で痛恨のうっかり(松本博文) - 個人 - Yahoo!ニュース” (2022年12月22日). 2022年12月22日閲覧。

- ^ 升田幸三「第十三期名人戦第二局」『升田将棋選集 第5巻』朝日新聞社、1986年3月25日、376頁。NDLJP:12440683/193。

- ^ 藤沢桓夫 著「第十三期名人戦第二局 大山名人 - 升田八段」、倉島竹二郎 編『将棋名人戦観戦記』中央公論社、1957年5月5日、181頁。NDLJP:2482950/94。

- ^ 仏法僧(永沢勝雄)「時評 高島・灘事件と王将戦打切りの問題」『近代将棋』第7巻第4号、1956年4月、110-111頁、NDLJP:6046786/59。

- ^ 佐瀬勇次「こぼれ話 前代未聞の預り」『近代将棋』第7巻第4号、1956年4月、97頁、NDLJP:6046786/52。

- ^ a b 団鬼六「鬼の千日手 連載第十二回 禁じ手について」『小説club』第44巻第17号、桃園書房、1991年12月、41-42頁、NDLJP:1784954/21。

- ^ 田丸昇 (2023年1月24日). “〈将棋の反則負け・ポカの背景〉“小2の藤井聡太くん”や大山康晴、米長邦雄も経験…羽生善治が大一番で味わった“大逆転負け”とは”. Number Web. 文藝春秋社. 2025年4月14日閲覧。

- ^ 『近代将棋 1975年1月号』40-46頁。 - 国立国会図書館デジタルコレクション収蔵

- ^ 「予選決勝 終局(1)」『[将棋]マイナビ女子オープンブログ詳細|将棋情報局』2018年7月7日。

- ^ 『駒飛び越える反則、固まる記録係 菅井七段「酸素が…」:朝日新聞デジタル』朝日新聞、2018年10月25日。2023年7月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。

- ^ a b 『なぜ次々と起こる? 若手女流棋士、ベテラン男性棋士が「二歩」で反則負け(松本博文) - エキスパート - Yahoo!ニュース』2018年10月23日。

- ^ 『先崎学九段、二歩で反則負け 叡王戦九段予選(松本博文) - エキスパート - Yahoo!ニュース』2019年8月12日。

- ^ 「苦労人・今泉健司四段(46)五段昇段の一番を「二手指し」の反則負けで落とす(松本博文) - エキスパート」『Yahoo!ニュース』2020年6月1日。

- ^ 「日本将棋連盟 中継アプリ」内コメント

- ^ a b c d 「2022年度の将棋界#臨時対局規定による反則負け」の項目参照。

- ^

- 『将棋の千田翔太七段が反則負け B級1組順位戦、先手・後手誤る:朝日新聞デジタル』2022年12月22日。2024年8月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。

- 『千田七段が1手で反則負け、先手番と勘違いし初手 名人戦B級1組 | 毎日新聞』2022年12月22日。2022年12月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。

- 『プロ棋士が初手で反則負け、将棋順位戦で波乱…後手番の千田七段「思い込んで準備進めていた」 : 読売新聞』2022年12月22日。2022年12月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。

- ^ (

要購読契約)

「第81期順位戦B級2組8回戦中村 修九段 ─ 村山 慈明七段」『名人戦棋譜速報』2023年1月11日。

要購読契約)

「第81期順位戦B級2組8回戦中村 修九段 ─ 村山 慈明七段」『名人戦棋譜速報』2023年1月11日。 - ^ 「【棋譜速報】ALSOK杯第74期王将戦一次予選 中座真七段VS田中悠一六段―」『スポニチ Sponichi Annex 芸能』2024年2月28日。

- ^ 2024年6月14日午後11時47分の@kamimurawataruによる投稿

- ^ (

要購読契約)

「第83期順位戦C級2組3回戦安用寺 孝功七段 ─ 池永 天志六段」『名人戦棋譜速報』2024年8月1日。

要購読契約)

「第83期順位戦C級2組3回戦安用寺 孝功七段 ─ 池永 天志六段」『名人戦棋譜速報』2024年8月1日。 - ^ 「2024年8月|月間対局結果|対局予定・結果」『日本将棋連盟』。

- ^ 日本将棋連盟 棋譜中継

- ^ 「2024年11月|月間対局結果|対局予定・結果」『日本将棋連盟』。

- ^ 【対局中継】佐藤天彦九段ー青嶋未来六段【第18回朝日杯将棋オープン戦・2次予選】 - YouTube

- ^ 2024年11月20日 二次予選 佐藤天彦九段-青嶋未来六段 |第18回朝日杯将棋オープン戦

- ^ 棋譜中継 146手目コメントより。2024年11月28日 二次予選 阿久津主税八段 対 佐々木大地七段|第18回朝日杯将棋オープン戦

- ^ かつての表記事例では、▲△の記号を用いるが現在とは先後を逆にした「△印は先手 ▲印は後手」とする平手戦の事例[16]や、先手を○印(白丸)・後手を●印(黒丸)で表す事例[18]も確認できる。

- ^ 「対局予定・結果、記録」『日本将棋連盟』。

- ^ 日本将棋連盟ウェブサイトにおける対局結果一覧の凡例に「○:勝ち ●:負け □:不戦勝 ■不戦敗」とある[58]。

- ^ 『将棋評論 新年號』將棋研究會、1950年、17頁。 - 国立国会図書館デジタルコレクション収蔵

- ^ 『将棋評論 4月號』將棋研究會、1952年、44頁。 - 国立国会図書館デジタルコレクション収蔵

- ^ “角換りは終わったのかについて1万文字程度で”. やねうら王 (2023年6月3日). 2023年12月10日閲覧。

- ^ ASCII.jpで公開されているPonanza電王戦バージョン(2016年)の駒の価値。

- ^ Bonanzaで公開されているBonanza 6.0(2011年)の駒の価値。

- ^ 羽生善治『羽生善治の将棋入門』河出書房新社、2015年。

- ^ 谷川浩司『谷川浩司の本筋を見極める』NHK出版、2007年。

- ^ 尾本 et al.(2019), p. 79.

- ^ 木村義徳『持駒使用の謎』日本将棋連盟、2001年。 ISBN 4-8197-0067-7。

- ^ 木村義徳「将棋の日本到着時期をめぐって : 増川宏一説に対する批判」『桃山学院大学総合研究所紀要』第30巻第2号、桃山学院大学総合研究所、2004年12月、45-59頁。

- ^ 清水(2017), p. 21.

- ^ 清水(2017), pp. 23–24.

- ^ (増川(2003))によると、この伝説は明治時代初めに書かれた(将棋絹篩)の序文などに見られるが、宋代の『太平御覧』にあるものをそのまま引き写したものとされる(88ページ)。しかし増川説に対しては、(木村(2004))が、武帝説の起源は初唐の数種の史料に遡る点等を指摘し、批判している。

- ^ (増川(2003))(88 - 89ページ)は、1690年の『人倫訓蒙図彙』、1746年の『本朝俗諺誌』、1755年の『象棋百番奇巧図式序』などに記述があると指摘している。

- ^ 清水(2017), p. 34.

- ^ 尾本 et al.(2019), p. 80.

- ^ a b c 清水康二「「庶民の遊戯である将棋」考 : 将棋伝来問題の定説化を目指して」『考古學論攷 : 橿原考古学研究所紀要』第37巻、奈良県立橿原考古学研究所、2014年、47-59頁、 ISSN 02879271、 CRID 1520009408247791360。

- ^ a b 清水(2017).

- ^ 大内は、著書『将棋の来た道』(めこん(文庫本は小学館)、ISBN 978-4-8396-0032-7)でマークルックを指した経験から、将棋との類似を指摘し、将棋の源流ではないかと主張した。

- ^ 清水(2017), pp. 34–35.

- ^ 清水(2017), pp. 131–132.

- ^ 尾本 et al.(2019), p. 97.

- ^ 古作登「平安時代の「酔象」駒発見から日本将棋の進化過程を推察するー将棋は仏教寺院で仏典を参考に改良が進められたー」『大阪商業大学アミューズメント産業研究所紀要』第16巻、大阪商業大学アミューズメント産業研究所、2014年、141-166頁、 ISSN 1881-1949、 CRID 1050001201665721984。

- ^ 『遊戯史研究』6号(1994年)、清水康二「将棋伝来についての一試論」(12ページ)。これを紹介したサイトが日本中将棋連盟の古典将棋コラム九 日本将棋と仏教観にある。

- ^ 清水(2017), p. 118.

- ^ 清水(2017), pp. 42–49.

- ^ 増川宏一『将棋の駒はなぜ40枚か』(集英社、ISBN 4-08-720019-1)、12 - 15ページ。出土資料そのものについては『木簡研究』16号(1994年)、「奈良・興福寺旧境内」(26ページ)参照。

- ^ 三宅 弘「将棋史研究ノート9―飛車と角行の登場―」滋賀県文化財保護協会

- ^ “日本将棋の歴史(1)”. 将棋の歴史. 日本将棋連盟. 2024年12月29日閲覧。

- ^ 日本将棋連盟 "日本将棋の歴史(1)".

- ^ 清水(2017), p. 235.

- ^ 『松本尚也『禽将棋についての研究 禽将棋の背景と系統的位置づけ』デザインエッグ社(2019年)ISBN:9784815014209』。

- ^ 清水康二「小将棋の成立と変遷に関する再検討」『大阪商業大学アミューズメント産業研究所紀要』第26巻、2024年9月23日、189-204頁、2024年12月29日閲覧。

- ^ 村山修一『普通唱導集―翻刻・解説』法藏館、2006年。 ISBN 978-4-8318-7558-7。「桂馬を飛ばして銀に替ふ」

- ^ 佐伯真一「「普通唱導集」の将棋関係記事について」『遊戯史研究』第5号、1993年。

- ^ 「国民百科事典4」平凡社 p21 1961年11月15日初版発行

- ^ ただし越智信義著『将棋文化誌』 (Kindle) では、萬朝報の将棋欄創設は1908年(明治41年)に掲載開始した「高段名手勝継将棋」開始時点とされている。

- ^ 坂口安吾 碁にも名人戦つくれ

- ^ a b c d e 升田幸三『名人に香車を引いた男』223ページ「GHQ高官の度肝を抜く」より

- ^ https://ameblo.jp/professionalhearts/entry-10001276891.html などを参照

- ^ 株式会社QBQ編 『ゲームボーイクソゲー番付』マイウェイ出版発行、2017年。ISBN 9784865117790 p16

- ^ 将棋ペンクラブログ (2020年10月10日). “1995年の将棋ブームと2020年の将棋ブームの違いを考える”. 将棋ペンクラブログ. 2023年11月25日閲覧。

- ^ a b c “将棋人口は460万人、囲碁人口は130万人に減少――ファンを増やす「神の一手」はあるのか(古作登) - エキスパート”. Yahoo!ニュース. 2023年11月25日閲覧。

- ^ a b c d asahi.com(朝日新聞社):囲碁人口610万人、将棋1200万人 レジャー白書 - 将棋

- ^ 編集部, News Online. “羽生善治竜王 「なぜ将棋は男の方が強いのか」への答え”. ニッポン放送 NEWS ONLINE. 2025年8月9日閲覧。

- ^ a b asahi.com: 05年の囲碁人口は350万人、前年より100万人減 - 囲碁

- ^ a b c 将棋人口ってどれくらい?~コスパが良く、生涯楽しめる趣味~|ニフティニュース

- ^ a b c d e f g 「レジャー白書2021」麻雀人口400万人で前年比110万人減 – 麻雀ウォッチ

- ^ 将棋人口は500万人、囲碁人口は150万人に減少――ファンを増やす「妙手」はあるのか(古作登) - 個人 - Yahoo!ニュース

- ^ 社説:将棋文化の未来 世代超えて魅力広げたい | 毎日新聞

- ^ 将棋人口は460万人で下げ止まり。囲碁人口は120万人に微減――「レジャー白書」に見る将棋と囲碁(古作登) - エキスパート - Yahoo!ニュース

- ^ 『日本将棋用語事典』 p.77 東京堂出版 2004年

- ^ a b “北京で小学生らが日中将棋大会 海外最大規模の100人参加:中日新聞Web”. 中日新聞Web. 2025年8月9日閲覧。

- ^ 増川(2003), p. 13-14.

- ^ ホッジスをはじめとする西洋人の努力は、(増川宏一「[1]」『将棋』、法政大学出版局、1985年、全国書誌番号: 86013322。 に簡単に紹介されている

- ^ Federation of European Shogi Associations

- ^ Shogi (Japanese Chess), GNU Operating System

- ^ Motif Shogi Pieces, The Chess Variant Pages

- ^ Shogi News: Internationalized shogi pieces - YouTube HIDETCHI - 他のデザインの国際駒のアイデアも紹介されている。

- ^ 将棋駒 国際駒 - 銘駒図鑑

- ^ Shogi Game Notation, Online Shogi Resources

- ^ Roger Hare (2019). A Brief Introduction to Shogi

- ^ 81Dojoの棋譜など

- ^ a b c d e f Yen, Chen, Yang, Hsu (2004) "Computer Chinese Chess"

- ^ “Combinatorics of Go”. tromp.github.io. John Tromp, Gunnar Farneback. 2018年12月22日閲覧。

- ^ a b c 美添一樹「モンテカルロ木探索-コンピュータ囲碁に革命を起こした新手法」『情報処理』第49巻第6号、2008年6月15日、686–693頁。

- ^ Searching for Solutions in Games and Artificial Intelligence

- ^ ガラパゴス的に進化した日本の将棋 羽生善治 将棋棋士|働き方・学び方|NIKKEI STYLE

- ^ “飛車角落ち とは”. コトバンク. 2014年4月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年5月1日閲覧。(原出典: 大辞林 (3rd ed.), 三省堂, (2006))

参考文献

- 「将棋絹篩 上」、三木書楼、1883年3月、doi:10.11501/861195、NDLJP:861195。

- 増川宏一『チェス』法政大学出版局〈ものと人間の文化史 110〉、2003年。 ISBN 4588211013。

- 木村義徳「将棋の日本到着時期をめぐって : 増川宏一説に対する批判」『桃山学院大学総合研究所紀要』第30巻第2号、桃山学院大学総合研究所、2004年、45-59頁、 ISSN 1346-048X、 NAID 110001044966。

- 清水康二 (2017). 東アジア盤上遊戯史研究 (博士(史学) 乙第532号). Vol. 明治大学. NAID 500001084865.

- 清水康二 著「将棋はどのようにしてできたのか」、尾本恵市 編『教養としての将棋 おとなのための「盤外講座」』講談社現代新書、2019年6月19日。

- 永井晋『将棋の日本史』山川出版社、2023年6月20日。

- 松本尚也『禽将棋についての研究 禽将棋の背景と系統的位置づけ』デザインエッグ社(2019年)ISBN:9784815014209

関連項目

外部リンク

将棋

出典:『Wiktionary』 (2021/12/08 15:16 UTC 版)

| この単語の漢字 | |

|---|---|

| 将 | 棋 |

| しょう 第六学年 |

ぎ 常用漢字 |

| 漢音 | 呉音 |

語源

チャトランガは中国経由で伝来したが、直接には中国化したものが伝わったと考えられる。この流れから、日本語名「しょうぎ」は中国語名「象棋/象戯(シャンチー)」の音写と見られる。漢字表記「将棋」は、日本で生まれた当て字と考えられる。

発音

名詞

- (ボードゲーム) ふたりの人が交互に駒を一つずつ進めていき、先に相手の王将を捕えた方が勝つ二人対戦型ボードゲーム。相手から取った駒を自分の駒として再利用できるという、日本独特の持ち駒のルールを持つ。古代インドの同様なゲーム、チャトランガを起源とする。古くは大将棋・中将棋・小将棋などの区別があり、現代にいたるまで多様なルールが考案された。現代のものを特に区別する場合には本将棋という名称が用いられる。

派生語

関連語

諸言語への影響

翻訳

「将棋」の例文・使い方・用例・文例

- しかし、私はそこまで将棋が強くないです。

- あなたにとって将棋は囲碁より簡単ではない。

- 8歳の時に将棋を母から習いました。

- すぐに将棋が大好きになりました。

- 今は将棋をする機会が少なくなりました。

- 将棋の大会で何度も賞をもらいました。

- 彼は私に将棋の対局を申し込んだ。

- 彼は将棋の指し方を知らない。

- 私は将棋が好きです

- 若い棋士が多少、尊大な感じになるのはよくあることで、 そういうことは将棋界に限った話ではないでしょう。

- 将棋の棋譜には著作権があるのか、といったことはいろいろなところで議論されています。

- 日本の将棋には何種類の駒がありますか。

- 日本の「将棋」は、チェスに相当する。

- 私達が夕食後に将棋をするというのは良い考えだ。

- 私は将棋をすることが好きだ。

- 私は将棋を少々やります。

- いつ来てくださっても、将棋の相手をしますよ。

- 息抜きに将棋でもどうだい.

- (将棋で)一手で 2 つの駒は取れない.

- K 氏はいったん奪われた将棋の名人位を雌伏 2 年で T 氏から奪回した.

Weblioカテゴリー/辞書と一致するものが見つかりました。

- 将棋用語集 - 将棋タウン

将棋と同じ種類の言葉

- >> 「将棋」を含む用語の索引

- 将棋のページへのリンク