オリックス‐バファローズ【Orix Buffaloes】

|

|

| 球団名 | オリックス・バファローズ |

| 運営会社 | オリックス野球クラブ株式会社 |

| 所在地 | 【本社】〒654-0163 神戸市須磨区緑台 TEL:078-795-1201

【大阪事務所】〒550-0023 大阪市西区千代崎3丁目北2番10号 TEL:06-6586-0201 |

| ホーム球場 | スカイマークスタジアム, 大阪ドーム |

| キャンプ地 | 沖縄県宮古島、高知市 |

| オーナー | 宮内義彦 |

| 親会社 | オリックスグループ |

| 球団理念 | 「Bs」 (Baseball entertainment & Social responsibility)。 |

| マスコット | ネッピー, リプシー |

| 公式ホームページ | オリックス・バファローズ 公式サイトhttp://www.buffaloes.co.jp/ |

オリックス・バファローズ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/05 13:51 UTC 版)

| オリックス・バファローズ | |

|---|---|

| ORIX Buffaloes | |

| 会社名 | オリックス野球クラブ株式会社 |

| 創設 | 1936年1月23日 |

| 今シーズン | |

2025年のオリックス・バファローズ 2025年のオリックス・バファローズ |

|

| ロゴデザイン | |

|

|

| 所属リーグ | |

| パシフィック・リーグ | |

| パシフィック・リーグ | |

| 歴代チーム名 | |

|

|

| 本拠地 | |

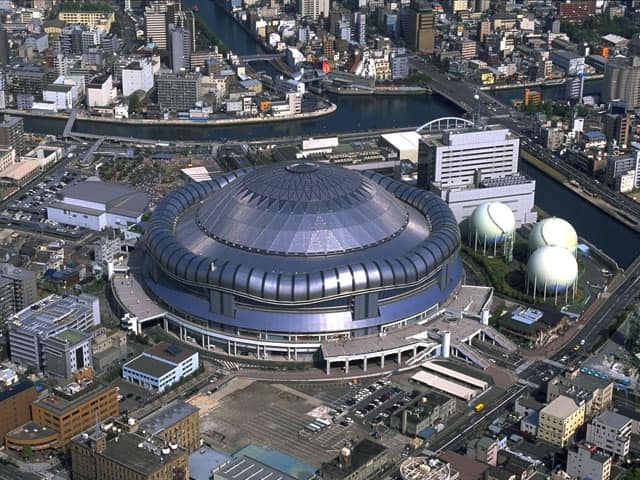

京セラドーム大阪(大阪府大阪市西区)

|

|

| 収容人員 | 36,627人(京セラドーム大阪) |

| 永久欠番 | |

| なし | |

| 獲得タイトル | |

| 日本一(5回) | |

| リーグ優勝(15回) | |

| セ・パ交流戦優勝・最高勝率(2回) (2015年から2018年までは最高勝率) |

|

| 成績(タイトル以外) | |

| 日本シリーズ出場(15回) (太字は勝利した年) |

|

| 5勝10敗 |

|

| クライマックスシリーズ出場(5回) (太字は勝利した年、斜体は第1ステージ敗退) |

|

| 3勝2敗 |

|

| プレーオフ(前後期制)出場(5回) (太字は勝利した年、斜体は後期優勝) |

|

| 2勝3敗 |

|

| 球団組織 | |

| オーナー | 井上亮 |

| 運営母体 | オリックス |

| 球団社長 | 湊通夫 |

| GM | 福良淳一 |

| 監督 | 岸田護 |

| 選手会長 | 若月健矢 |

| オリックス・バファローズ | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| YouTube | ||||||||

| チャンネル | ||||||||

| 活動期間 | 2014年4月26日 - | |||||||

| ジャンル | 野球 | |||||||

| 登録者数 | 23.3万人 | |||||||

| 総再生回数 | 90,496,928回 | |||||||

|

||||||||

| チャンネル登録者数・総再生回数は 2023年10月27日時点。 |

||||||||

オリックス・バファローズ(英語: ORIX Buffaloes)は、日本のプロ野球球団。パシフィック・リーグに所属している。

大阪府を保護地域とし、大阪市西区にある京セラドーム大阪を本拠地、兵庫県神戸市須磨区にあるほっともっとフィールド神戸を準本拠地としている。また、二軍[注釈 1](ウエスタン・リーグ所属)の本拠地は大阪市此花区にある杉本商事バファローズスタジアム舞洲を使用している。

阪神急行電鉄(現・阪急電鉄)を親会社とする阪急軍として1936年に発足。1947年に阪急ブレーブスと改称。1952年から兵庫県を保護地域とする(2007年まで)。1988年シーズン終了後にオリエント・リース(現・オリックス)へ球団が譲渡され、オリックス・ブレーブスと改称。1990年シーズン終了後に兵庫県西宮市にあった阪急西宮球場からグリーンスタジアム神戸(現・ほっともっとフィールド神戸)へ本拠地を移転し、オリックス・ブルーウェーブと改称。

大阪府を保護地域とし、大阪ドーム(現・京セラドーム大阪)を本拠地としていた大阪近鉄バファローズを2004年シーズン終了後に吸収合併し、オリックス・バファローズと改称して現在に至る。2006年にヤクルトスワローズの球団名が現在の東京ヤクルトスワローズに改称後、球団名が全て片仮名表記の唯一の球団となった。2005年から2007年まで暫定措置として大阪府と兵庫県を保護地域としていたが、2008年から大阪府のみとなった。

現在のチーム愛称、保護地域、本拠地が近鉄と一致しているが、球団史において、大阪近鉄バファローズは傍系となる(近鉄の歴史については当該記事を参照)。

NPB12球団の中で読売ジャイアンツ、阪神タイガース、中日ドラゴンズに次いで4番目に創設した球団であり、パシフィック・リーグの中では最古のチームである。

球団の歴史

球団創立

阪神急行電鉄(現:阪急電鉄)は1920年に日本最初のプロ野球球団とされる「日本運動協会」の経営を引き取り、「宝塚運動協会」として運営していたが、1929年7月に解散。後の阪急ブレーブスとの球団としての繋がりはない[要出典]。しかし、小林一三はいずれプロ野球時代が来ると予見。1934年12月26日に読売新聞社が大日本東京野球倶楽部を創設。翌1935年に小林は欧米視察の途に就くが、読売新聞社は阪神甲子園球場を所有する阪神電気鉄道に対して球団創設を積極的に働きかけ、同年12月10日に阪急のライバル企業でもある阪神電気鉄道が大阪野球倶楽部を創設した。阪神球団創設の電報がワシントン滞在中の小林に届くや、小林はすぐさま球団創設と新球場建設を村上実に指示し、1936年1月23日に大阪阪急野球協会が創設された。発足当時の球団で球場を自前で新たに建設することを計画したのは阪急だけである。小林一三が慶應義塾大学出身だったこともあり、宮武三郎、山下実、山下好一ら慶應義塾大学のスター選手を入団させ、初代監督にも同OBの三宅大輔を招いた[1]。同年2月5日に結成された日本職業野球連盟に参加。チーム名に企業名を入れた日本で最初のプロ野球球団である[2]。

戦前

宝塚→西宮時代(阪急軍時代)

トーナメント制の夏季の大阪大会で首位となった。

5月1日、阪急西宮球場が開場。春季は8球団中4位となったが、監督の三宅は妥協を許さぬ厳しい姿勢が選手の反発を招いて解任され、村上実が秋季の指揮を執るも、チームは投手陣が弱く、粘りがないとされ、8球団中7位に終わった。村上の後任には山下実がプレイングマネージャーで就任。

投手陣の健闘で春、秋共に3位となるが、上位の首位の巨人や2位のタイガースにはどうしても勝てないという状況だった。

この年より1シーズン制通しての成績で優勝、順位を決め、便宜上春夏秋の3季制としたが、春季は投手陣が踏ん張り、9連勝もあり、首位となったが、巨人には未勝利のままで、年間を通じても巨人、大阪に次ぐ3位に終わった。

井野川利春を4番選手兼任監督に迎える。森弘太郎が28勝を挙げ、山田伝が打率5位になるが、3年続けて巨人、大阪に次ぐ3位に終わった。

戦局悪化で各球団共に選手の応召が続き、戦力が低下するが、森弘太郎がノーヒットノーランを達成するなど、30勝を挙げ、最多勝となり、チームも勝率.631

[注釈 2]の成績を挙げるが、首位巨人と9ゲーム差の2位に終わっている。

この年以降も応召が続き、8球団中4位。

選手兼任監督の井野川が応召され西村正夫が監督になるが、8球団中7位。

夏季終了時点で応召による選手不足でリーグ戦続行が不可能となり、途中打ち切りとなり、3位に終わった。

戦後

西宮時代(阪急軍→阪急ブレーブス時代)

西宮球場の倉庫でボールやバットが保管されていたこともあり、11月の戦後プロ野球初試合となる東西対抗戦が神宮球場で開催された。

この年からリーグ戦が再開され、他球団に比べ、用具がそろっていたことや、野口二郎や今西錬太郎が加入したことで、阪急の下馬評は高かったが、投手陣が6月に調子を落とし、長打力不足もあって、チームは8球団中4位に終わる。

チーム愛称の義務化により、チーム名を「阪急ベアーズ」と変更したものの、オープン戦での成績が悪く、ベア(熊)には株式用語で「弱気」や「下落」という意味があり[注釈 3]、阪急本社の幹部から「縁起でもない」と批判され、レギュラーシーズン開幕日の4月18日に阪急ブレーブスと再変更した[4]。総監督に浜崎真二、西村正夫が助監督、これに井野川利春も復員してきて助監督という首脳陣となった。野口二郎が24勝、今西錬太郎が21勝を挙げるが8球団中4位に終わり、オフには青田昇が巨人に移籍。

投手は良いが、青田が抜けて長打力不足となったのが響き本塁打がリーグ最低の25本で、3年連続8球団中4位に終わる。

長打力不足はこの年も続き、投手陣では天保義夫と今西錬太郎の2人で43勝をあげ、対巨人戦では11勝8敗と勝ち越すがそのうち7勝は天保が挙げており、この年は2位となった。オフに2リーグ分立に伴い、阪急はパシフィック・リーグ所属となる。

パ・リーグ参戦初年度の開幕4戦目から球団新記録の11連敗と低迷[注釈 4]し、54勝64敗2分で首位の毎日オリオンズと28.5ゲーム差の4位に終わる。

天保義夫と野口二郎で合わせて13勝止まりで、7球団中5位と低迷。オフにはジミー・ニューベリー、ジョン・ブリットンが入団。

ニューベリーが11勝、ブリットンが打率3割の活躍を見せるが、2年連続7球団中5位。

西宮球場にナイター設備が完成し、5月5日よりナイター試合が行われるようになった。阪急はこの年のナイター試合で26戦21勝と「夜の勇者」のあだ名がつくほど強く、新加入のルーファス・ゲインズが14勝、ラリー・レインズが盗塁王になるなど、8月から9月には首位に立つこともあり、9月2日には大映、阪急、南海の3チームがゲーム差無しのそれぞれ1厘差で並んでいたが、ここから南海が12連勝、逆に阪急は5連敗で優勝争いから後退し[5]、最終的に南海と4ゲーム差の2位で終わっている。オフには梶本隆夫が入団。

新人の梶本隆夫がこの年の開幕戦の対高橋ユニオンズ戦で初登板で初先発し、初勝利を挙げている。梶本はこの年20勝をあげる活躍を見せるが、チームはその他の投手陣が安定せず、後半戦に息切れして 8球団中5位。ラリー・レインズが首位打者となるが、この年限りで退団。

新加入のロベルト・バルボンが1番打者で163安打、49盗塁を記録し、チームも夏場まで好調だったものの、9月以降投手陣が不調となり、80勝を挙げたものの、99勝の南海から19ゲーム差の4位に終わる。

米田哲也の入団に関して、阪神との二重契約問題が生じていたが、2月13日にコミッショナー裁定で阪急入りしている。その米田は9勝、梶本隆夫が28勝、種田弘が17勝を挙げるなど、リーグ1の投手陣と、盗塁のシーズン日本プロ野球記録を更新した河野旭輝の活躍で3位。監督は藤本定義が就任。オフには地元の西宮出身で東京六大学では長嶋茂雄らと競い合って首位打者にもなった慶應の中田昌宏が入団。

1月25日、球団創設者である小林一三が死去[6]。梶本隆夫が24勝、米田哲也が21勝とヨネカジコンビが共に防御率1点台の成績を残すが4位に終わる。オフには立教大学の「立教三羽烏」の1人、本屋敷錦吾が入団。

前半戦を2位で折り返し、8月には首位に立つこともあり、南海、西鉄との首位争いとなるが、3位に終わる。チーム73勝のうち、米田と梶本で53勝を占めた[7]。

米田、梶本が5月まで勝てず、チームは前半戦に8連敗、オールスターを挟んで8月1日に11連敗を記録し、球団史上最低勝率を更新する.369で5位に終わる。藤本定義はシーズン途中で監督を辞任しており、戸倉勝城が指揮を継いだ。

あまりの打撃の不振から西宮球場にラッキーゾーンが設置され、本塁打は前年より7本増えたが、それでもリーグ最低の数字で、相手チームの本塁打も増える結果となり、梶本隆夫と米田哲也が共に20勝するものの4位に終わる。

中田昌宏が南海の野村克也と共に最多本塁打を獲得するが、得点力不足で、米田、梶本は2年連続ともに20勝だが5位に終わり、この頃には「地味」という意味で「灰色の阪急」というあだ名が定着している。このオフ、コーチに西本幸雄を招いている。

8月半ばまで2位を保つが、最終的には4位に終わっている。11月6日、西本が監督に就任。

梶本隆夫がプロ入りして初めて勝利数が二桁に届かない5勝、米田哲也がリーグ最多敗の23敗で、投手陣は石井茂雄が頼りという状況で、8連敗を3度記録するなど、最終的に57勝92敗1分で首位の西鉄から30.5ゲーム差の最下位に終わる。

ダリル・スペンサーとゴーディ・ウインディが加入し、野球の戦術を熟知したスペンサーは阪急に「考える野球」をもたらし、やがて来る黄金時代へと大きく貢献する。チームは前半戦を首位で折り返し、南海との首位争いとなり、8月に対南海戦3連敗で2位に落ち、9月12日に南海との首位攻防戦に勝利し0.5ゲーム差としたが直後に3連敗[8]、9月19日の東京オリオンズ戦に阪急が負けたことで南海が優勝[9]、最終的に3.5ゲーム差の2位に終わる。

チームは前半戦だけで首位と27.5ゲーム差と離され、打線はスペンサー頼みで、スペンサーは7月にはサイクル安打を達成し[注釈 5]、野村克也と本塁打王争いとなるが、10月に交通事故でシーズンを棒に振る。チームは4位に終わる。この年初めてドラフト会議が行われ、長池徳二や住友平が入団。

梶本隆夫が9月27日に15連敗を記録するなどこの年は2勝止まりで、打線は頼みのスペンサーが20本塁打63打点に終わり、チームも5位に終わる。10月14日、監督の西本幸雄の信任投票事件が起きて、西本は辞意を表明し[注釈 6]、球団は青田昇を後任監督に進めるが、それを聞いたオーナーの小林米三が自ら西本を説得し、西本は19日に辞任を撤回している。

スペンサーが30本塁打、長池徳二が27本塁打するなど攻撃力がアップ、投手陣は足立光宏が20勝、米田哲也が18勝、梶本隆夫が15勝を挙げる。オールスター前には2位に8ゲームをつけ首位、10月1日、対東映フライヤーズ戦のダブルヘッダー(西京極)では第1戦に勝利、第2戦は日没コールド負けとなるも、試合中に2位の西鉄が敗れたため、球団史上初のリーグ優勝を達成する(球団創立から32年目での初優勝は日本プロ野球史上最も遅い記録となっている[11])。しかし、初出場となる日本シリーズでは巨人に2勝4敗で敗退。

投手陣は米田哲也が29勝、打線ではそれまで9年間で8本塁打の矢野清がこの年27本塁打で「10年目の新人」と呼ばれる活躍を見せる[12]。チームは南海との首位争いとなり、10月11日の共にシーズン最終戦を同率で並び、阪急は対東京戦(西宮)、2点ビハインドの9回裏に矢野が同点打を放ち、10回裏にサヨナラ本塁打で勝利を収めている。阪急の試合終了の8分後、同時に試合を行っていた南海が近鉄に敗れたことで2年連続、本拠地で初のリーグ優勝を飾った[注釈 7]。しかし、日本シリーズでも2年連続で巨人に2勝4敗で敗退。ドラフトでは後に「花の(昭和)44年組」と呼ばれることになる山田久志、福本豊、加藤秀司が入団[注釈 8]。

近鉄との優勝争いとなり、10月19日に対近鉄戦(藤井寺)に勝利して3年連続リーグ優勝達成[13]。長池徳二が本塁打と打点の二冠王となる。しかし、日本シリーズでは3年連続で巨人に2勝4敗で敗退。

福本豊が一番に定着し初めて盗塁王を獲得し、この後福本は13年連続で同タイトルを獲得することになる。山田久志が10勝を挙げるが、打線が低調で4位に終わる。オフに前広島コーチの上田利治を打撃コーチとして招聘する[14][注釈 9]。

オールスター前までに2位に6ゲーム差をつけ、オールスター直後のロッテ戦2連勝で差を広げるが、この直後8連敗した[15]。それでも9月28日のロッテ戦に勝利し、1969年以来2年ぶり4度目のリーグ優勝達成[13]。長池徳二が31試合連続安打を記録[注釈 10]するなどMVPとなり、山田久志が最優秀防御率を獲得。新旧戦力がかみ合った年になった。しかし、日本シリーズは巨人と4度目の対戦で、第3戦で9回二死から山田が王貞治に逆転サヨナラ3ランを打たれて敗れるなど、1勝4敗で敗退。オフには東映の大橋穣、種茂雅之らを阪本敏三、岡村浩二、佐々木誠吾との交換トレードで獲得。

移籍の大橋穣と種茂雅之が揃ってダイヤモンドグラブを獲得するなど、守備が強化され、福本豊がシーズン盗塁数のメジャーリーグ記録(当時)を上回る106盗塁[注釈 11]を挙げるなど、最終的には2位に14ゲーム差をつける強さで、9月26日に南海に勝利して2年連続5度目のリーグ優勝達成[13]。しかし、5度目の巨人との日本シリーズでは2年連続1勝4敗で敗退。V9時代の巨人とはこれが最後の戦いとなったが、すべての年で3勝以上挙げられずに敗退しており、V9時代の日本シリーズで最も多く巨人に負けた球団となった。

この年よりパ・リーグは前・後期の2期制によるプレーオフ制度を導入。前期は3位に終わったものの、後期は前期優勝の南海に12勝0敗1分として、他球団を圧倒して10月5日に優勝する[17]。阪急有利とみられた南海とのプレーオフは第5戦までもつれ、0対0で迎えた9回表に2点を取られて、3勝2敗で南海の「死んだ振り」[18] に敗退し、西本幸雄は監督を辞任[注釈 12]、西本の後任にはヘッドコーチの上田利治が就任[19]。この年のドラフト会議で作新学院高等部江川卓を1位指名したが入団拒否。

前期は最終的にロッテとの優勝争いとなり、5月まで不調だった阪急は対南海3連戦に3連勝したことで調子をあげて6月20日に前期優勝決定。後期はロッテ、南海との優勝争いとなるが3位となり、通年では2位に終わる。ロッテとのプレーオフでは3連敗で敗退。

前期は関西大学から松下電器を経て入団した新人の山口高志が7勝を挙げるなどあり、優勝。後期は6位だったものの、近鉄とのプレーオフでは山口の2完投もあり3勝1敗で1972年以来3年ぶり6度目のリーグ優勝達成。勝率0.520で両リーグ最低勝率での優勝であった(2022年現在でもこれを下回るチームは出ていない)。投手陣はチーム最多勝が山口と山田久志の12勝だったが、この年の2桁勝利投手は山口、山田らを含めて5人となった。打線では新外国人のボビー・マルカーノ、バーニー・ウイリアムスの活躍があった。広島東洋カープとの日本シリーズでは4勝0敗2分で6度目の日本シリーズで初めて日本一を達成。ただし、前述の通り、後期が最下位だったことが影響し、年間勝率は2位(1位は近鉄)だった。

山田久志が最多勝を獲得し、この年より日本プロ野球史上初の3年連続MVPを獲得。福本豊が盗塁王、加藤秀司が打点王になるなど「花の44年組」がいずれもタイトルを獲得し、「阪急史上最強の年」とまで言われ、前後期とも優勝で2年連続7度目のリーグ優勝達成。4年ぶりに巨人との6度目の日本シリーズとなったが、阪急が3連勝のあと、巨人に3連勝されて迎えた第7戦は足立光宏が完投し、4勝3敗で2年連続日本一を達成。

前期は南海、近鉄との在阪3球団による優勝争いとなり、6月3日からの対南海戦を3勝1敗とし、64試合目に優勝決定している。後期は先行するロッテ、それを追う阪急との優勝争いとなり、近鉄との最終3連戦で3連勝すれば逆転の可能性も残っていたが、近鉄に敗れたことで、1分2厘の差で2位に終わる。ロッテとのプレーオフでは3勝2敗として、3年連続8度目のリーグ優勝。2年連続巨人との日本シリーズは山田久志の投打にわたる活躍で4勝1敗で3年連続日本一を達成。投手陣では新人の佐藤義則が7勝を挙げて新人王を獲得。打線では代打本塁打の記録をもつ高井保弘が、2年前より導入された指名打者制のおかげでレギュラーに定着し、この年は4番にも入っている。

阪急は1989年からチーム名をオリックス・ブレーブス、1991年からチーム名をオリックス・ブルーウェーブに変更するため、阪急ブレーブスとしての日本一はこの年が最後となったが、それと同時にこの年から1996年にかけて19年間、日本一から遠ざかることになる。

前後期ともに優勝し、4年連続9度目のリーグ優勝。投手陣ではこれまで6勝の今井雄太郎が完全試合を達成するなど、2年目の佐藤義則と共に13勝を挙げ、打線では簑田浩二がレギュラーに定着、この年より8年連続ダイヤモンドグラブを獲得する活躍を見せる。ヤクルトスワローズとの日本シリーズでは3勝3敗とした第7戦、ヤクルトの大杉勝男のレフトポール際への本塁打の判定を巡って監督の上田が1時間19分の猛抗議をするも判定は覆らず。先発していた足立光宏が試合再開後に降板し、ヤクルトの松岡弘に完封されて3勝4敗でシリーズ敗退。上田は抗議の責任を取る形で、翌日監督を辞任。梶本隆夫が監督に就任する。

前期は近鉄とは1ゲーム差の2位に終わる。後期は優勝で、近鉄とのプレーオフに3連敗で敗退し、5年ぶりにリーグ優勝を逃す。加藤英司が首位打者と打点王の二冠王。

山田久志、山口高志の故障もあり、前期4位、後期は5位で10年ぶりのBクラスとなる5位に終わり、梶本は監督を辞任し、投手コーチに降格。後任には上田利治が3年ぶりに監督に復帰。

エースの山田久志が13勝12敗で貯金を作れず、前期3位、後期2位の通年2位。

前期は2位で、この年山田が16勝するなど復調したが、後期は主軸打者が不振で5位となり、通年でも4位に終わった。

広島の水谷実雄が加藤英司とのトレードで入り、水谷は4番で36本塁打、114打点で打点王になり、トリプルスリーを達成した簑田浩二や、ブーマー・ウェルズらと強力なクリーンアップを形成するものの、チームは首位の西武と17ゲーム差の2位に終わる。

開幕から3連勝し、5月から6月にかけて球団記録の13連勝で独走態勢に入り、9月23日の対近鉄戦(藤井寺)で1978年以来6年ぶりにリーグ優勝達成[23][注釈 13]。ブーマー・ウェルズが外国人選手初の三冠王を獲得も、広島との日本シリーズではブーマーが徹底的にマークされ、3勝4敗で敗退。

阪急は1989年からチーム名をオリックス・ブレーブス、1991年からチーム名をオリックス・ブルーウェーブに変更するため、阪急ブレーブスとしてのリーグ優勝・日本シリーズはこの年が最後となった。

勝ち越すものの、首位の西武と15.5ゲーム差、3位の近鉄とゲーム差無しの1厘差で4位に終わる。

6月4日に近鉄と首位が入れ替わると、そのまま後退し、3位に終わる。佐藤義則の故障などで先発陣が不足するなど、監督の上田は「選手層が薄いと実感した」とコメントした1年となった。

首位の西武と9ゲーム差の2位となるが、かつての先発3本柱の山田久志が7勝、佐藤義則が7勝、今井雄太郎が4勝に終わる。

開幕10試合で1勝9敗で、シーズン通して3位以上とならないまま、監督の上田として初の負け越しで4位となる。阪急電鉄の創立記念日で尚且つ10.19で知られる試合が行われた10月19日、球団がオリエント・リースに買収されることが発表され、この年が阪急ブレーブス最終年となった。オフには山田久志と福本豊が現役引退。また、この年同じくダイエーへ球団買収となった南海の門田博光がダイエー球団の本拠地の福岡へ行くことを拒み、オリックスに移籍。

オリックス時代

| 種類 | 株式会社 |

|---|---|

| 略称 | オリックス球団 |

| 本社所在地 |  日本 日本〒550-0023 大阪市西区千代崎3丁目北2-30 |

| 設立 | 1936年1月23日 (阪急軍としての球団創立日) |

| 業種 | サービス業 |

| 法人番号 | 9120001119851 |

| 事業内容 | プロ野球球団経営 |

| 代表者 | 井上亮(オーナー) 湊通夫(代表取締役社長) |

| 資本金 | 1億円(2020年3月31日現在) |

| 純利益 | 42億8,400万円 (2024年3月期)[24] |

| 総資産 | 111億3,500万円 (2024年3月期)[24] |

| 決算期 | 3月末日 |

| 主要株主 | オリックス 100% |

| 関係する人物 | 小林一三(球団創立者) |

| 外部リンク | http://buffaloes.co.jp/ |

| 特記事項:1936年に大阪阪急野球協会として設立、1988年にオリエント・リース(現:オリックス)に球団譲渡。 | |

1988年11月4日、正式に阪急電鉄からオリエント・リース(翌1989年4月1日にオリックスに社名変更)に球団が譲渡された。球団譲渡の際に阪急電鉄側から「本拠地は阪急西宮球場を継続して使用すること」、「愛称はブレーブスを継続して使用すること」、「上田監督を続投させること」を条件として出されたため、本拠地は阪急西宮球場、一軍監督は上田利治をそのままに、チーム名はオリックス・ブレーブス(ORIX Braves)、企業名は「オリックス・ブレーブス株式会社」に変更された(のち1990年9月には、現在のオリックス野球クラブ株式会社へ社名変更)。ただ、ユニフォームはそれまでの黒と赤を基調とした配色からオリックスブルー(紺色)とブレーブスゴールデンイエロー(黄金)のデザインへ変更され、ブレーブスの赤はヘルメットの差し色に継承された。しかし、この2年間で一度もリーグ優勝・日本一はなかった。

阪急グループの娯楽事業では阪急ブレーブスと、宝塚歌劇団がいずれも1980年代には年間8億円の赤字を出していた。ブレーブスはオリックスに売却し、自助努力で採算向上が可能な宝塚歌劇団に専念することになった[25]。

前述の小林一三は「私が死んでもタカラヅカとブレーブスだけは売るな」と遺言を遺していた[26]。宝塚歌劇団は今なお同社の傘下にあるが、ブレーブスについては売却された。小林一三の孫婿にあたる小林公平は会見で「球団創立50年を迎えて、球団を持つ使命を終えました。丁度オリエント・リースから球団譲渡の申し入れがあり、今後のブレーブスのために望ましいと判断して了承しました。」と述べた。なお、阪急は2006年に阪神との経営統合により、かつて競合関係にあった阪神タイガースを傘下に収めたことで、実質的にプロ野球業界に再び参入することとなった。

阪急時代のブレーブスは無料券を配布して集客していたが、鉄道収入と球場売店の売上はあった。親会社がオリックスになると、無料券は廃止された[27]。

球団事務所はそれまでの大阪府大阪市北区角田町から同府同市同区曾根崎新地に移転した。球団オーナーは小林公平から宮内義彦オリックス社長に交代し、球団社長(兼球団代表)に近藤靖夫が就任。球団幹部は一般公募を実施し、結果として丸善石油出身で、上智大学硬式野球部監督を歴任するなどアマチュア野球指導の経験がある井箟重慶が1989年には常務取締役事業本部長(のちに1990年から2000年まで球団代表)、帝人出身の金光千尋が取締役事業本部長に就任した[28]。

当初は本拠地として阪急西宮球場の使用が継続されたが、1988年に完成したグリーンスタジアム神戸を準本拠地とすることも併せて発表された。グリーンスタジアム神戸は阪急時代だった1988年5月の対南海戦でも使われたが、1989年には主催試合が14試合と増加し、1990年も13試合組まれた。監督は上田が続けた。

西宮時代(オリックス・ブレーブス時代)

オリックス譲渡後の初年度となったシーズンは開幕8連勝でスタートダッシュに成功。南海から移籍した門田博光を加えたブルーサンダー打線がチームを引っ張ったが、9月25日のダイエー戦で門田がブーマーとハイタッチした際に脱臼し戦線を離脱、投手陣の駒不足も深刻でエース佐藤義則とルーキーの酒井勉が全てのポジションを担っていたがシーズンが進むにつれスタミナ切れで失速したことが響き、優勝した近鉄にゲーム差なし、勝率1厘差の2位となった。酒井は西武の渡辺智男との新人王争いを制し新人王に選ばれた。

ブーマー・福良淳一の怪我や不調、また課題だった投手陣の整備ができず西武の独走を許す形になり2年連続の2位に終わる。上田監督が辞任し、門田は退団しダイエーに移籍した。

神戸時代(オリックス・ブルーウェーブ時代)

1991年より本拠地を阪急西宮球場からグリーンスタジアム神戸に移転した。オリックスはコンサルタント会社を使って阪急西宮球場周辺の市場リサーチをしたが、阪急西宮球場は競輪場(西宮競輪場)としても使用されていたため、公営競技である競輪が行われる場所は「男がビール片手に集まる場所」とのイメージがあった。西宮市には女子大学が多いにもかかわらず、野球観戦をする女子大生らが足を運びにくいとの調査結果が出たのが、本拠地移転の動機だった。移転の候補地としては、札幌市、千葉市、大宮市も検討されたが、結局はグリーンスタジアム神戸に決まった。その理由は、すでに同球場が準本拠地のような位置づけだったことに加え、神戸市から熱心な誘致活動があったこと[29]、同一県内での本拠地移転はオーナー会議での承認が不要であったこと、施設所有者である阪急電鉄に球場使用料を払う必要があったことなども要因である。神戸市当局からはグリーンスタジアム神戸への大型スクリーン設置の約束をとりつけ、入場者数によって球場使用料を変えたり、球場内の売店の売り上げや広告収入を球団と神戸市が折半したりするなど、当時の慣例にとらわれない使用契約を結ぶことができたことも大きかった。本拠地移転と同時に、公募の結果チーム名を長年使用したブレーブスからブルーウェーブ(BlueWave)に変更[注釈 14]、オリックス・ブルーウェーブとなる。担当記者達は長年チームを率いた上田の後任は二軍監督であった福本豊が最有力との観測もあったが[31]、地元神戸市出身の土井正三(読売ジャイアンツOB)が就任することとなり、さらに脱阪急色が進んでいった。

土井監督時代

開幕5連敗でスタートダッシュに失敗。以降も4月24日から6連敗、5月6日から8連敗を喫し、5月終了時点で14勝27敗で最下位に沈むなど低迷したが、投手では新人の長谷川滋利、野手では7年目の高橋智の活躍もあり6月以降は復調。しかし自慢のブルーサンダー打線は上手く機能せず、投手陣も若手ベテラン問わず不調や怪我があり3位に終わる。この年のドラフトでは1位で田口壮、そして4位で鈴木一朗(イチロー)を獲得。ブーマーが退団し、ダイエーに移籍。

開幕権はこの年から新しく本拠地を千葉マリンスタジアムに移転したロッテが本拠地の開幕戦を熱望したため、交渉の結果オリックス側が譲渡した。前年リーグ3位の打率ながら本塁打と打点はリーグ4位と中途半端な打撃成績の一方で、リーグ5位の失策数もあり、脱ブルーサンダー打線、繋ぎの野球、守り重視の野球を目指したが、前年に続き4月8日から5連敗、5月9日から8連敗と序盤から低迷。脱ブルーサンダー打線も打率こそリーグ2位になったが本塁打数はリーグ最下位と苦しみ、野手陣の怪我や不調を投手陣がカバーするのがやっとで年間成績は首位西武と18ゲーム差で、またしても3位に終わった。阪神タイガースから松永浩美とのトレードで野田浩司を獲得。

阪神から移籍の野田が最多勝に輝く活躍を見せたが、阪急世代のベテランらが目立った活躍ができず、3年連続の3位に終わり、土井は監督を退任し、後任に仰木彬が就任した。

仰木監督時代(神戸時代(オリックス・ブルーウェーブ時代))

仰木の下でレギュラーとして起用されたイチロー(この年に登録名を変更)は初の規定打席到達にして日本新記録の年間210安打を樹立し、当時のパ・リーグ新記録となる打率.385を記録。その功績に対してオフには正力松太郎賞が贈られた。また、それまで内野手だった田口を外野手に転向。左翼田口・中堅本西厚博・右翼イチローは当時12球団最強の外野陣と言われるほどの守備力の高い布陣となった。開幕から主力投手陣の不調や大砲不在と苦しいスタートだったがこの年から導入された予告先発を上手く利用し多種の先発オーダーを展開、前半は佐藤義則と山沖之彦の両ベテランが支え、後半は主力投手陣が本来の力を取り戻し、優勝争いにも加わった。しかし、対戦成績では近鉄・ロッテ・日本ハムには大きく勝ち越したものの、ダイエーには9勝17敗、優勝した西武とは7勝18敗と大きく負け越し、チームの打撃成績でも最多本塁打がイチローと藤井の13本が最高と大砲不在が最後まで響き、最終順位は2位に終わった。それでもイチローフィーバーに後押しされたチームは観客動員も球団記録を大幅に更新した。

1月17日に発生した阪神・淡路大震災では、当時の本拠地・神戸市が甚大な被害を受けた一方で、神戸市西区内の強い地盤の上に建つ「青濤館」(球団所有の選手寮兼室内練習場)では被害が軽微にとどまった。そのため、震災の直後には、館内に備蓄していた水や食糧を近隣の被災者へ無料で配布した[32]。球団関係者は全員無事だったものの、春季キャンプ以降のスケジュールの大幅な変更を余儀なくされたほか、一時は神戸での試合開催が危ぶまれた。しかし、地元・神戸市出身の宮内オーナーが、「こんなとき神戸を逃げ出して何が市民球団だ。一人も来なくてもいいから、スケジュール通り絶対、神戸でやれ」という表現で神戸での開催を主張。結局、当初の予定に沿って神戸で公式戦を開催することが決まったため、チームは「がんばろうKOBE」を合言葉にシーズンへ臨んだ[23]。被災した神戸市民を励まそうと一丸となったチームは、6月には月間20勝を超える躍進を見せ、ペナントレースは独走状態となり、7月末に早くもマジックが点灯した。前年までの覇者西武には直接対決15連勝を記録し、6年ぶりに勝ち越し、対戦成績では21勝5敗と大きく勝ち越した。また、4月19日の対ロッテ戦(千葉マリンスタジアム)で野田浩司が1試合奪三振19の日本新記録を達成すると、佐藤義則が8月26日の対近鉄戦(藤井寺球場)で、当時の史上最年長でのノーヒットノーランを記録。また2年目の平井正史が抑えの切り札として当時の日本記録となる42セーブポイント(15勝、27セーブ)を挙げた。「マジック1」とした後の地元神戸での4連戦(近鉄戦1試合、ロッテ戦3試合)に全敗し、念願の地元胴上げはならなかったものの、西武球場で行われた9月19日の対西武戦に勝利し、1984年以来11年ぶり、オリックス譲渡後初のリーグ制覇を達成した。日本シリーズではヤクルトスワローズに1勝4敗で敗れたが、被災地とともに戦うチームの姿は大きな感動を呼び、ファンは熱烈な応援でチームを支えた。この年の「神戸」と「ブルーウェーブ」の関係はホームタウンとプロスポーツチームの理想的な関係として各方面で取り上げられた。

日本ハムに先行を許し、5ゲーム差の2位で前半戦を終えたが、後半戦に入ると日本ハムとの直接対決で(引き分けを挟んで)5連勝を記録し、8月末に首位に立つ。9月23日の日本ハムとの直接対決(グリーンスタジアム神戸)ではイチローのサヨナラ安打で勝利を収め、リーグ2連覇と2年越しでの「神戸での胴上げ」を実現した。8月17日から優勝決定までは21勝4敗2分という驚異的な勢いであった。日本シリーズでも巨人を4勝1敗で下し、1977年以来19年ぶり、オリックス譲渡後初の日本一に輝いた[注釈 15]。この年は観客動員数も大幅に伸び、過去最高の179万4000人を記録している。1991年新人王の長谷川滋利がMLBアナハイム・エンゼルスに移籍。

オリックスは2005年から近鉄との合併により、チーム名をオリックス・バファローズに変更し、フランチャイズを大阪府にする移転ため、オリックス・ブルーウェーブとしての日本一はこの年が最初で最後、リーグ優勝・日本シリーズ、兵庫県でのリーグ優勝・日本シリーズ・日本一はこの年が最後となったが、それと同時にこの年から2021年にかけて25年間、リーグ優勝・日本シリーズ、2022年までに26年間、日本一から遠ざかることになる。

4月・5月はほぼ勝率5割であったが、6月になると月間16勝3敗1分という快進撃を見せ首位に浮上。8月上旬の時点で2位西武に4.5ゲーム差をつけ、リーグ3連覇を視界に捉えたが、そこから投手陣が崩壊。さらに若返りを焦ったあまり2連覇に貢献したベテランを相次いで放出してしまった結果、勝負所で若い選手のミスが敗戦に繋がり、西武とのマッチレースに敗れ、2位に終わる。なお、1974年以来23年ぶりに全球団に勝ち越しながら優勝を逸するという珍記録も残している。オフに中嶋聡が西武にFA移籍。

開幕6連敗を喫するなど波に乗れないまま、借金14の最下位で前半戦を折り返す。後半戦に入ると復調しリーグトップの勝率を記録、最大15あった借金を完済したが、勝率5割の3位に終わった。また、優勝戦線には一度も絡めず、激戦のパ・リーグの中で唯一首位に立てなかった。この年のドラフト会議で、沖縄水産高校の新垣渚を指名し、交渉権を獲得したが、入団交渉は難航し、球団編成部長の三輪田勝利が自殺するという事態が起きた。新垣は入団せず九州共立大学に進学し、後にダイエーに入団している(詳細は三輪田勝利#1998年のドラフト、突然の死参照)。

8月半ばの時点では首位ダイエーと4ゲーム差の3位につけていたが、そこからダイエーと2位の西武に合わせて6連敗を喫し、優勝戦線から脱落。最終的には打率リーグ1位、防御率2位となったものの、若手の伸び悩みが目立って3位に終わった。この頃から1995年と1996年のリーグ連覇を担った選手たちが、引退・トレード・FA等で次々とチームを去っており、弱体化の傾向が目立つようになる。そして、それ以降は優勝争いができないシーズンが続くことになる(観客動員数も年々減少)。

ファームの収益性改善・独立採算を目指し、ファームのチーム名をサーパス神戸( - こうべ、SURPASS KOBE。後にチーム名は「サーパス」に変更)に改称した。「ファームとは本来選手がいてはいけないところ」という理念のもとにファームの改革に着手する。シーズン序盤はダイエー・西武と首位争いを繰り広げ、首位と0.5ゲーム差の3位で前半戦を折り返したが、8月に4位に転落すると、イチローの戦線離脱が追い討ちとなってAクラス争いからも脱落。結局、4位に終わり、1988年以来12年ぶり、オリックス譲渡後初のBクラスに転落した。また、オフにイチローがポスティング制度を利用してシアトル・マリナーズに移籍。この年オフから3年間、ドラフト下位指名選手は「契約金ゼロ」での入団(活躍後の後払い)を実行するなど、若手にハングリー精神を植え付けようとする試みを始めたものの、効果は出ず、チームの弱体化に歯止めはかからないままだった。

ハンファ・イーグルス(韓国)から獲得した具臺晟や新人の大久保勝信を加えて臨んだ。イチローの守っていた右翼では若手の葛城育郎がレギュラーを確保し、大久保も抑えとして新人王を獲得する活躍で、8月初旬では首位近鉄に2.5ゲーム差の位置につけていた。しかし、8月下旬に7連敗を喫し5位にまで転落すると9月26日の対近鉄戦(大阪ドーム)では、大久保が北川博敏に代打逆転サヨナラ満塁優勝決定本塁打を喫した。終盤に盛り返し、シーズンを4つの勝ち越しで終えたものの、順位は4位と2年連続のBクラスに終わった。このシーズンをもって仰木は監督を退き、後任には石毛宏典が就任。この年に左翼のレギュラーで、チームの精神的支柱の田口壮がFA宣言を行い、セントルイス・カージナルスに移籍。

石毛→レオン監督時代

この年はチーム打率.235と極端な貧打に悩まされた。この貧打により、主戦投手の金田政彦が防御率2.50で最優秀防御率のタイトルを獲得するも4勝9敗、具臺晟もリーグ2位の防御率2.52を記録しながら5勝7敗と投手陣を見殺しにする試合が多く、1963年以来39年ぶり、オリックス譲渡後初の最下位に転落してしまった。特に接戦に弱く、1点差だと15勝23敗、2点差だと8勝21敗であった。5月14・15日にはダイエーの主催ゲームとして台湾・台北市立天母棒球場で2連戦を開催、球団としては阪急時代の1962年に当時の米国統治下にあった沖縄での対大毎戦以来40年ぶりの日本国外での試合となった。また、藤井康雄が現役を引退した。中日から平井正史とのトレードで山﨑武司を獲得。

この年から2020年にかけて19年間で10回のリーグ最下位を経験する暗黒時代を迎えることになる。

前年の極度の貧打を受けてシーズンオフにはメジャーリーグで将来を嘱望されたルーズベルト・ブラウン、ホセ・オーティズや中日で本塁打王を獲得した実績のある山﨑武司など長距離砲を積極的に補強したが、大砲に偏った構成が響いて開幕から打線のつながりを欠いて低迷。当初不振に喘いでいた外国人選手の起用を巡っての球団との対立もあって、4月23日に石毛は解任された。後任には打撃コーチを務めていたレオン・リーが就任し、オーティズを二塁手で起用するなどの極端な攻撃重視のオーダーを組んだ。これにより、打率と本塁打の向上こそ見られたが、得点力には必ずしも結びつかず、逆に投手陣に故障や不振が続出したところに、ブラウンやオーティズなど守備力に難がある選手が多かったことが重なり、ディフェンス面が壊滅。特に、7月26日から8月1日までの1週間で91失点し、その後も大量失点する試合が目立った。結局、シーズンを通しての失点は927(818自責点)にものぼり、シーズン通してのチーム防御率も5.95という日本プロ野球史上ワーストの成績に終わる。特に対ダイエー戦では20失点以上を6月から9月にかけて毎月に計4度記録するなど[注釈 16]、守乱が目立った。48勝88敗4分、最終的な借金が40と大惨敗であった。球団史上初の連続最下位となり、レオンが引責辞任。後任にはこの年まで西武の監督だった伊原春樹が就任。オフにダイエーからFA宣言した村松有人、阪神からトレイ・ムーアを獲得している。

伊原監督時代

後述する近鉄との球団合併問題が発生し、ブルーウェーブとしての最後の年となった。この年もチーム防御率5.66と投手陣が崩壊し、3年連続最下位に終わっている。特にダイエーには4勝23敗、うち後半戦は10戦全敗と大敗した。これはこのカードの最多敗戦記録であり、プロ野球全体でも同一カード最多敗戦タイ記録である[注釈 17]。後半戦で全敗したことについて、当時監督だった伊原春樹は「後半戦はダイエー戦の前にいつも西武戦が組まれていて、ダイエー戦ではまともな投手がいなかった」と述べている。また、山﨑武司や具臺晟といった一部の主力選手と伊原との確執も囁かれていた。9月27日のYahoo! BBスタジアムでの最終戦は合併相手であり、こちらもこの試合が球団として最終試合となる対近鉄戦となったが、7-2で勝利している。

大阪時代(オリックス・バファローズ時代)

2004年6月13日、日本経済新聞により、オリックスと大阪近鉄バファローズの球団合併が報じられ、球団合併を両球団が検討していることが判明した。以後、紆余曲折を経て12月1日、球団経営の抜本的立て直しを目的として同じパ・リーグの近鉄と合併することになり、オリックス・バファローズとなった[注釈 18]。なお、この時に選手分配ドラフトが開催され、選手の約半数(主には一軍戦力としては不要な選手)を新規参入球団東北楽天ゴールデンイーグルスに譲渡している。合併後の監督には近鉄・オリックス両球団で監督経験のある仰木彬(1988年 - 1992年:近鉄、1994年 - 2001年:オリックス)が復帰。保護地域に関しては兵庫県を保護地域としてきた阪神タイガースとの兼ね合いもあり、2007年度までの3年間のみ暫定措置として、従来からのオリックスの保護地域である兵庫県と、近鉄の保護地域だった大阪府の両方を阪神タイガースと共に保護地域とするダブルフランチャイズの形が取り入れられ、神戸総合運動公園野球場と大阪ドームの両方を実質的な本拠地球場とした(専用球場の扱いについてはまとめて後述)。球団事務所については引き続き神戸市内に置くことになった。

仰木監督時代(大阪時代(オリックス・バファローズ時代))

合併により、近鉄から有力選手が加入したことに加え、仰木が監督に復帰したことから、戦力は大幅に向上して臨んだシーズンとなった。仰木は肺がんに侵されながらも、指揮を執った。楽天相手には勝利を重ねる一方で、ソフトバンクには前年後半からの苦戦を引きずる形でこの年も苦しみ、一時は夏場まで1勝しか挙げらないほどだった。それでも楽天が最下位を独走するほどの低調ぶりで5位以上に留まり、チームは最後までAクラス争いを続けたが、西武に振り切られ、Aクラス入り・プレーオフ進出を逃がした。また、日本ハムには主催ゲームでは1勝しか挙げられず、9月の主催4連戦では全敗を喫し、Aクラス入りが遠ざかる一因となった。それでも2001年以来4年ぶりに最下位から脱出し、4位でシーズンを終了した。だが、仰木は癌の影響で体調面に問題があることから、この年限りで監督辞任を表明し、後任にゼネラルマネージャーだった中村勝広が監督に就任。編成を司るGMより監督への就任は日本球界初となる。オフに仰木は球団シニアアドバイザーに就任するも、12月15日に肺がんによる呼吸不全のため、70歳で死去した[33]。巨人を自由契約となった清原和博を獲得。ロサンゼルス・ドジャースに所属していた中村紀洋が2年ぶりに復帰。

中村監督時代

大阪ドームが京セラとネーミングライツ契約を結び、7月1日付で「京セラドーム大阪」に改称された。清原や中村、広島を戦力外となったトム・デイビー、ロッテからはダン・セラフィニ、新外国人のジェイソン・グラボースキーなどを獲得し、シーズンに臨んだ。デイビーは開幕から好投を続け、開幕投手の川越も期待に応えたが清原と中村は故障に苦しみ、前年から在籍するクリフ・ブランボーは不振で、ガルシアは試合前の長電話で中村監督の怒りを買うトラブルを起こして成績も不調で、前年奮闘したリリーフ陣も菊地原毅と加藤大輔を除けばほとんど調子を落とし、低調な戦いが目立った。また、谷佳知も不振を脱却できず、規定打席に到達したのは村松、塩崎真、谷の3人だけと主軸を固定できなかった。8月27日の北海道日本ハムファイターズ戦で敗れ、7年連続Bクラスと1980年以来26年ぶりの5位が確定した。成績不振の責任を取って中村が監督辞任、後任はテリー・コリンズが就任。オフに巨人から低迷期より主戦打者だった谷佳知との1対2トレードで鴨志田貴司、長田昌浩を獲得。11月20日よりこれまで神戸市(スカイマークスタジアム内)にあった球団事務所を大阪市北区堂島に移転した(後に京セラドーム大阪内に再移転)。この結果、球団業務の大半(球団本部、大阪営業部、ファンサービス部等)は大阪に集約され、神戸事務所は神戸営業部等一部の業務のみに規模を縮小するなど、球団の経営機能は大幅に大阪にシフトしていくことになった。一方で、選手の入団会見や契約更改は、現在でも主に神戸にて行われる[34][35]。また、専用球場の登録はこの年に限り、暫定的に神戸に移したが、シーズン終了と共にまた大阪に戻し、試合数を大幅に増やすことになる(後述)。

コリンズ監督時代

1月6日に前川勝彦が大阪市内でひき逃げ事故を起こし、さらに無免許[注釈 19]だったことが発覚して、業務上過失傷害と道路交通法違反の疑いで逮捕された。これを重く見た球団は、1月18日付で前川を懲戒処分として所属契約を解消、その騒動の最中だった1月17日に大幅な減俸を提示されて契約交渉が決裂した中村紀洋も同様に契約を解消した。このほか、球団の編成も完了している時期の契約解消について、選手会が野球協約上、問題のある交渉ではないかと批判している。シーズン開幕前に新外国人としてタフィ・ローズを獲得して臨んだシーズンだったが、選手起用などで混迷は続いた。4月下旬から5月半ばにかけて17試合で1勝16敗と大きく負け越すと優勝争いはおろか、Aクラス争いにすら加わることなく、パ・リーグ現存5球団に負け越し、2004年以来3年ぶり、近鉄との球団合併後初の最下位が確定した。オフに西武から一旦は薬物疑惑のため契約がどうなるかと思われたアレックス・カブレラを獲得。かつてオリックスに在籍していた前巨人のジェレミー・パウエルの獲得も発表したが、1月29日になって福岡ソフトバンクホークスとの間で二重契約問題が発生し、パウエルはソフトバンクに入団した(詳しくはジェレミー・パウエル#二重契約問題を参照)。

この年より協約上での保護地域を大阪府に統合。3月1日にこれまで共同出資を行っており、袖のユニフォームスポンサー契約を結んでいた近畿日本鉄道とのスポンサー契約を更新しないことが発表された(出資も引き揚げ)。これにより、近鉄は1949年の近鉄パールス創設以来かかわって来たプロ野球事業から完全に撤退した。

序盤は開幕から4月にかけて12勝19敗と低迷が続き、借金生活に。結局、5月21日に監督のコリンズが辞任し、併せて大石大二郎ヘッド兼内野守備走塁コーチが監督代行として指揮を執ることを発表した。

大石監督時代

※2008年の監督代行時代も含める。

- 2008年

大石の監督代行就任後、6月3日の巨人戦に勝利し、阪急時代も含めて通算4500勝を達成[注釈 20]するなど、チームは持ち直していった。

8月1日、監督代行の大石が正式に監督に昇格した。9月24日の対ソフトバンク戦に勝利し、2001年以来7年ぶり、近鉄との球団合併後初の勝ち越しを決め、29日の対西武戦に勝利し、球団史上初のクライマックスシリーズ出場が決定した。クライマックスシリーズでは第1ステージで3位日本ハムと対戦するも、2連敗で敗退し、1996年以来12年ぶり、近鉄との球団合併後初の日本シリーズ出場とはならなかった。15勝を挙げて新人王を獲得した小松聖を筆頭に、山本省吾、金子千尋、近藤一樹が先発10勝、加藤大輔が最多セーブ、坂口智隆はゴールデングラブ賞、ローズは打点王を獲得するなど、チームの戦力は大幅に充実した。清原和博が現役を引退した。

1月19日にファームとネーミングライツを契約していた穴吹工務店との契約満了に伴い、1999年以来10年ぶりにファームのチーム名が「サーパス」から一軍と同じ「オリックス・バファローズ」に変更された。2月23日、ビジター用ユニフォームと球団旗のデザイン変更が発表される(後述)。3月28日、関西プロ野球球団初の球団公式チアリーリングチームがデビューし、4月10日にチーム名「Bs Dreams(ビーズ・ドリームズ)」が発表された。この年は、楽天を退団したホセ・フェルナンデスを加え、ローズ、アレックス・カブレラ、グレッグ・ラロッカの4人でビッグボーイズを結成するなどし、開幕前の野球解説者の予想でも上位にあげられていたが、これら4人の外国人選手全員が骨折するなど、極度の不運に見舞われ、主力選手の多くが怪我で離脱した。先発投手陣も、前年大活躍をした小松が開幕から大不振に陥ったのをはじめ、近藤が5月から不調に陥り、復帰した平野佳寿も開幕直後に体調不良で戦線離脱、開幕から金子と共に好調を維持していた岸田護も故障で離脱した。さらに、抑えの加藤を擁するリリーフ陣も不安定な投球が目立ち、9月以降は先発要員の金子が抑えに起用された。チームは5月に9連敗、6月に7連敗と大型連敗を繰り返し、6月は4勝14敗と大きく負け越して低迷。6月10日から投手コーチ(ベンチ)の赤堀元之をブルペン、投手コーチ(ブルペン)の清川栄治をベンチに配置転換した。6月18日からチーフ投手コーチの佐々木修を二軍投手コーチに降格、先日投手コーチとなった清川栄治をチーフ投手コーチに昇格する人事を発表した。しかし、これでも好調の兆しは最後まで見られず、優勝した日本ハムに8勝16敗、2位楽天には4勝19敗1分と大きく負け越すなど、苦戦を強いられ、9月にはシーズン3度目の6連敗を喫した。9月9日の対楽天戦で敗戦を喫して2007年以来2年ぶりにシーズン負け越しが決定。9月27日の対ロッテ戦で引き分けになり、勝率差でロッテに及ばなくなったため、2007年以来2年ぶりの最下位が確定した。その責任を受けて中村GMと大石監督が解任。大石の後任には2008年まで阪神の監督を務めた岡田彰布が就任した。阪神を自由契約となったアーロム・バルディリス、巨人から高木康成とのトレードで木佐貫洋を獲得。

岡田監督時代

1月23日にシカゴ・カブスを自由契約となっていた田口壮が9年ぶりに復帰。だが、2月5日にキャンプ地の宮古島市のホテルで小瀬浩之が転落死[36]する事態が起きた。直後に西武から阿部真宏とのトレードで赤田将吾を獲得。3月20日から3月26日まで1989年以来のパ・リーグ開幕4連勝を果たす。4月2日から4月7日まで5連敗・合計37失点と大量失点されたこともあり、4月8日にバッテリーコーチの三輪隆を二軍バッテリーコーチに降格、二軍バッテリーコーチの吉原孝介をバッテリーコーチに昇格させる人事を発表した。交流戦に入ると、16勝8敗の好成績を残し、6月13日の対横浜ベイスターズ戦を7-2で勝利し、交流戦6年目で初優勝。同日にはセギノールが8年ぶりにオリックスに復帰。交流戦後の後半戦に入ると、一時は3位に浮上したものの、主力選手の不振等で連敗を繰り返し、その後もCS出場圏内に留まっていたが、9月26日に日本ハムが勝ち、勝率差で日本ハムにはおよばなかったため、2年連続Bクラス、9月28日に2006年以来4年ぶりの5位が確定した。T-岡田が本塁打王、金子千尋が最多勝を獲得した。オフに横浜から一輝、山本省吾、喜田剛との計3対4トレードで桑原謙太朗、野中信吾、高宮和也、寺原隼人、ロッテから光原逸裕とのトレードで齋藤俊雄を獲得。

この年までに入団した現役選手は山田修義[注釈 21]と平野佳寿、伊藤光(DeNA)、西勇輝(阪神)の4人。平野はMLBを経て復帰したため、改造計画前からの現役生え抜き選手は山田だけである。

改造計画後

「オリックス・バファローズ改造計画」と称し、球団旗・ユニフォーム・ペットマーク・ロゴマークを全部一新、新マスコット(バファローブル、バファローベル)を導入した。一方、既存マスコット(ネッピー、リプシー)は引退となった。

4月29日にロッテから金銭トレードで竹原直隆を獲得。交流戦は2位。チーム防御率リーグワーストと投手陣が低迷していたため8月3日付で一軍投手チーフコーチの福間納を育成担当へ降格、育成担当の赤堀元之は一軍投手コーチ(ブルペン)、ブルペン担当だった小林宏はベンチに昇格した。4年連続でシーズン中に投手コーチが交代することになった[37]。その後、8月28日の対ロッテ戦から9月7日の対楽天戦まで1997年以来14年ぶり、近鉄との球団合併後初の9連勝を達成した[38]。9月は18勝6敗1分という好成績で3位となり、調子を落とした2位の日本ハムと一時は1.5ゲーム差にまで縮めるが、10月は3勝9敗1分と調子を落とし、最後は西武との3位争いの末、18日のシーズン最終戦において[注釈 22]オリックスがソフトバンクに敗れ、同じくこの日最終戦だった西武が日本ハムに勝利したため、わずか勝率1毛差(.0001差)で4位に転落し、3年連続Bクラスに沈み、2008年以来3年ぶり、改造計画後初のAクラス入りとクライマックスシリーズ出場を逃した。オフに李承燁、朴賛浩、加藤大輔、田口壮が退団。西武からFA宣言した許銘傑、新外国人として李大浩を獲得。

3月28日に元阪神の井川慶を獲得。4月19日に勝率5割とした以外はすべて勝率5割を切った。5月20日に新外国人としてボビー・スケールズを獲得。月間別勝率でも7月と10月に勝ち越した以外はすべて負け越し、6、8、9月は勝率3割台で、9月には12連敗で球団記録を更新するなど、タイ記録となった同月24日の対ロッテ戦で最下位が確定し[40]、翌25日にシーズンの最後まで指揮を執ることになっていた[41]監督の岡田とヘッドコーチの高代延博が休養し、併せてチーフ野手兼内野守備・走塁コーチの森脇浩司が監督代行として指揮を執ることを発表した[42]。

森脇監督時代

※2012年の監督代行時代も含める。

- 2012年[39]

9月25日の対ソフトバンク戦に敗れ、連敗の球団新記録となり[43]、翌26日の対ソフトバンク戦に勝利して連敗を止め、森脇の監督代行就任以降の成績を7勝2敗とした。10月7日に京セラドームで行われた引退試合を最後に北川博敏が現役を引退した。西が10月8日のシーズン最終戦で小久保裕紀の引退試合となった対ソフトバンク戦でノーヒットノーランを達成した[44]。チーム打率、防御率は共にリーグ最低で、最下位チームからは史上6人目の打点王となった李大浩が打点を挙げた試合では30勝27敗2分と勝ち越すが、打点0の試合では27勝50敗8分と大きく負け越した。翌年から監督代行の森脇が正式に監督として指揮を執ることを発表した[45]。オフに日高剛が阪神、寺原隼人がソフトバンクにFA移籍。スケールズが退団した。巨人から香月良太、阿南徹との2対2トレードで東野峻、山本和作を獲得。ロッテを自由契約となった松本幸大、中日を自由契約となり、かつて在籍していた平井正史を獲得。阪神からFA宣言した平野恵一が6年ぶりに復帰。平野の人的補償として高宮和也が阪神に移籍。FAでソフトバンクに復帰した寺原の人的補償として馬原孝浩、日本ハムから大引啓次、木佐貫洋、赤田将吾との3対2トレードで糸井嘉男、八木智哉を獲得[46]。

エースの金子千尋はケガのため、オープン戦に登板できなかったものの、ぶっつけ本番で開幕投手を任され、好投するもチームは延長12回の末サヨナラ負け。交流戦は13勝10敗で巨人・日本ハム・ロッテと同率の3位とした[47]。9月21日にシーズン前のトレード相手の日本ハムを抜いたことで、最下位脱出が決まるも、10月1日の対ソフトバンク戦に2対9で敗れ、5年連続Bクラスが確定し、クライマックスシリーズ出場を逃した[48]が、それでも6日の対ロッテ戦に3対1で勝利し、2010年以来3年ぶりの5位が確定した[49]。個人では金子千尋が沢村賞を24勝無敗の偉業を成し遂げた楽天の田中将大に譲ったが、田中もできなかった沢村賞の選考基準全項目を満たし、奪三振王のタイトルを獲得した。また、糸井は3番ライトを担い、この年も24本塁打を記録した4番の李大浩、5番のアーロム・バルディリスと共に強力なクリーンアップを築き、自身5年連続となる打率3割・ゴールデングラブ賞を達成し、自己最多の安打、本塁打、盗塁を記録するなど投打の柱は共に活躍した。オフにバルディリスと李大浩の両外国人選手が退団した(バルディリスはDeNA、李大浩はソフトバンクに移籍)。日本ハムを自由契約となった榊原諒と育成契約を結んだ。巨人を自由契約となった丸毛謙一を支配下選手として獲得と同時に谷佳知が8年ぶりに復帰。ソフトバンクからFA宣言した山崎勝己、西武を自由契約となったエステバン・ヘルマン、ソフトバンクを退団したウィリー・モー・ペーニャ、楽天から後藤光尊とのトレードで鉄平を獲得。

楽天が球団創設初の年間勝率1位によるリーグ優勝・日本一になったことにより、オリックスはNPB現存11球団の中で広島、DeNA、ヤクルトと共に「新球団に年間勝率1位によるリーグ優勝・日本一を先にされた球団」となった[注釈 23][注釈 24]。

4月を首位で終えると、ソフトバンクとの熾烈な首位争いを繰り広げ、1995年以来19年ぶりに前半戦を首位で終える。一方、7月8日に榊原諒を支配下選手に昇格させた。また、7月29日に中日から三ツ俣大樹とのトレードで岩﨑恭平を獲得。9月17日には2008年以来6年ぶり、改造計画後初のAクラス入りとクライマックスシリーズ出場が決定した[52]。ソフトバンクとの優勝争いは続き、9月終盤には残り試合数の関係で、一時は2位ながらも、優勝マジックが点灯した。10月2日のソフトバンク戦(ヤフオクドーム)、オリックスはこの試合に勝って残りシーズン2試合を2連敗さえしなければ、この試合がシーズン最終戦となるソフトバンクはこの試合に勝てば、1996年以来18年ぶり、近鉄との球団合併後初のリーグ優勝という事実上の優勝決定戦を迎える。試合は9回では決着がつかず、延長に突入するが、10回裏にサヨナラ負けを喫したことで、1996年以来18年ぶり、近鉄との球団合併後初のリーグ優勝を逃し、1位との勝率僅か2厘の差で2位に終わった[注釈 25][注釈 26][53]。クライマックスシリーズではファーストステージで3位日本ハムと対戦するも、1勝2敗で敗退し[54]、1996年以来18年ぶり、近鉄との球団合併後初の日本シリーズ出場とはならなかった。この年は各選手がキャリアハイレベルの成績を達成し、打撃陣では3番や4番を務めた糸井が前半戦終了時点で打率、安打、盗塁、出塁率、長打率でトップに立ち、最終的に19本塁打と81打点、31盗塁に加え、首位打者と最高出塁率のタイトルを手にする大活躍を見せると、ペーニャも32本塁打、91打点の活躍で退団した李大浩の穴を埋め、T-岡田も24本塁打を放ち、チームとして長打力が大幅にアップ。また、ヘルマンが30盗塁の活躍で退団したバルディリスの穴を埋め、安達了一が29盗塁と課題の機動力も大きく向上した。投手陣では最多勝、最優秀防御率、最高勝率の投手三冠に輝き、球団史上初の沢村賞を獲得したエース・金子千尋[55]、開幕8戦全勝の球団記録を樹立した西、さらに9勝を挙げたブランドン・ディクソンら先発陣に、48ホールドポイントを挙げ2年連続ホールド王に輝いた佐藤達也、当時パ・リーグ新記録の40セーブを挙げ、初のセーブ王を獲得した平野佳寿に加え、32ホールドの馬原孝浩、パ・リーグ記録の34試合連続無失点を記録した比嘉、55試合に登板した岸田護ら強力なリリーフ陣の活躍で、リードした試合は落とさない安定した戦いを見せた。オフに八木智哉、ペーニャが自由契約となった(八木は中日、ペーニャは楽天に移籍)。阪神から桑原謙太朗とのトレードで白仁田寛和、中日を自由契約となった田中大輔を獲得。チームが好成績を残したことで、フロントが大型補強を敢行。日本ハムからFA宣言した小谷野栄一、メジャーリーグに挑戦していた中島裕之、DeNAを自由契約となったトニ・ブランコ、広島を自由契約となったブライアン・バリントンを獲得。戦力流出の阻止としてはFA権を行使しての国内移籍の意向を示していた守護神の平野佳寿を球団のリリーフ投手史上最高の年俸3億円の3年総額9億円契約を締結[56]。日本ハム時代からポスティングシステムを利用してのメジャーリーグ挑戦を切望していた主砲の糸井には日本人外野手最高の年俸3億5,000万円の単年契約で残留にこぎつける[57]。FA権を行使し、国内・海外への移籍への交渉を行っていたエースの金子を球団の投手史上最高の年俸5億円の4年総額20億円という超大型契約[58][59]で投打の柱の3選手の流出を阻止した。合計50億円超(推定)の大型増強を行った。

開幕から打撃陣が総じて不振に陥り、故障者も続出。投手陣もエースの金子や昨年活躍したリリーフ陣の出遅れなどが響いて大きく負け越した。チーム打率.232はリーグ5位と低迷、これを受けて4月19日の西武戦終了後に打撃コーチの佐藤真一と二軍打撃コーチの下山真二の配置転換を発表した[60]。しかし、チームは浮上することなく、5月31日に早くも自力優勝が消滅した[61]。6月2日に監督の森脇が低迷の責任を取って休養し、併せてヘッドコーチの福良淳一が監督代行として指揮を執ることを発表した[62]。

福良監督時代

※2015年の監督代行時代も含める。

- 2015年

前年まで二軍打撃コーチを務めていたフロント業務未経験の北川博敏を事業本部企画事業部のプロジェクトマネジャー(PM)に異動。選手時代からの知名度や人気の高さを生かして、ファンの開拓に向けたPR業務に携わる傍ら、球団主管試合のテレビ中継での解説、球団情報番組『オリックス日和』(TwellV)のMC、京セラドーム大阪でのスタジアムツアーのガイドなど幅広く活動していた(北川は2016年シーズンから打撃コーチとして現場に復帰したことにより、『オリックス日和』の司会は、お笑いコンビ・ますだおかだの岡田圭右が就任)。

交流戦はパ・リーグ球団では唯一負け越しの8勝10敗の9位に終わる。6月22日に群馬ダイヤモンドペガサスからヨヘルミン・チャベスを獲得したこと、群馬ダイヤモンドペガサスのシニアディレクターを務めていたアレックス・ラミレスが巡回アドバイザーに就任することを発表した[63]。しかし、交流戦以降もチームは低迷を続け、前半戦を首位・ソフトバンクと18.5ゲーム差の最下位でターンした。後半戦になっても浮上できず、8月16日の対ロッテ戦に敗れ、自力でのクライマックスシリーズ進出の可能性が消滅した[64]。8月25日の対楽天戦に勝ち、最下位から脱出するも[65]、その後3連敗を喫し、最下位に逆戻りした[66]。8月27日に休養していた監督の森脇が31日付けで退任することと、球団シニアアドバイザーへの就任を発表した[67]。ヘッドコーチの福良が監督代行のまま指揮を執る。9月15日のソフトバンク戦(京セラドーム大阪)に6-1で勝利し、前身の阪急時代から数えてリーグ戦通算5000勝を達成した。なお、NPB所属の球団では巨人、阪神、中日に次いで4球団目で、パシフィック・リーグ所属球団としては初であった[68]。9月23日に元GM・監督の中村勝広が66歳で急逝した。終盤は楽天との5位・6位争いとなり、10月3日の対ソフトバンク戦に勝利したことで、再び最下位脱出が決まり、2013年以来2年ぶりの5位が確定した[69]。大型補強を行い、優勝候補と謳われながら首位ソフトバンクと30ゲーム差のBクラスに終わった[70]。翌年から監督代行の福良が正式に監督として指揮を執り、球団生え抜きの田口が二軍監督に就任することを発表した[71]。しかし、オフに谷佳知と平野恵一の両ベテランが現役を引退し、馬原孝浩、坂口智隆が自由契約となり、井川慶、ヘルマン、榊原諒、鉄平ら移籍組は戦力外通告を受け、相次いでビックネームが退団した(坂口はヤクルトに移籍、馬原、ヘルマン、榊原、鉄平は現役を引退)。ドラフトでは10位選手まで指名し、大幅な「血の入れ替え」となった[72]。新外国人としてブレント・モレル、ブライアン・ボグセビック、エリック・コーディエを獲得。

キャンプ直前に昨年まで正遊撃手を担っていた安達了一が潰瘍性大腸炎を発症して離脱、キャンプ中には新外国人としてパット・ミッシュを獲得。オープン戦を中日、DeNAと同率の最下位(10位)で終えると、シーズンに入っても、投打ともに低調な状態が続き、金子、西といった先発陣だけでなく、新守護神として期待されていたコーディエら救援陣も大量失点する試合が目立った。打線もリーグ制となってからワーストとなる「チームとして開幕から13試合連続無本塁打」の記録を樹立してしまった[73]。その後も貧打は続き、5月17日に元・中日のマット・クラークを獲得[74]。交流戦は5勝13敗で最下位に終わる一方で、7月17日にヤクルトから近藤一樹とのトレードで八木亮祐を獲得[75]。後半戦も低迷から抜け出すことはできず、本拠地最終戦となった9月29日の楽天戦に敗れ、2年連続Bクラスと2012年以来4年ぶりの最下位が確定した[76]。同一シーズンでオープン戦、交流戦、公式戦、二軍のすべてが最下位となるのは史上初で[77]、さらに公式戦では全球団に負け越し、交流戦でもシーズン中のトレード相手のヤクルトを除く全球団に負け越す結果となった[78]。しかしながら、シーズンのチーム捕逸数が「0」という日本プロ野球史上初の記録を達成した[79]。また、チーム打率・得点・安打・チーム防御率リーグ最下位、本塁打・失点は5位に低迷した[80]。オフに齋藤俊雄が戦力外通告を受け、その後現役を引退した。新外国人としてフィル・コーク、ゴンザレス・ヘルメン、マット・ウエスト、ステフェン・ロメロを獲得。モレル以外の外国人選手3人が自由契約となった(ミッシュはサザンメリーランド・ブルークラブスに移籍)。糸井嘉男が阪神にFA移籍[81]。

この年から二軍の本拠地が舞洲サブ球場に移転。練習場と合宿所も含めて神戸から大阪へ移る形となった(詳細は後述)。首位楽天と2ゲーム差の2位で4月を終えるが、5月は4連敗、6連敗、そして2003年以来の球団ワーストタイ記録の9連敗、9カード連続負け越しを喫し[82]、5月下旬の交流戦前に一時順位は5位まで下がった。5月22日、奥浪鏡が運転免許停止中に自家用車を運転して交通事故を起こした(8月3日に契約を解除)[83]。5月28日のロッテ戦で山岡が初勝利した。その後、5月30日に長打力不足解消のために新外国人としてクリス・マレーロを獲得。交流戦に入ると、6月4日の巨人戦まで7連勝し、交流戦を単独首位でスタートするが、6月11日の中日戦から17日のDeNA戦まで6連敗を喫する。6月19日のDeNA戦で逆転勝ちし、交流戦再編後初の勝ち越し、交流戦で6位に入った。なお、広島には3年連続で3連敗した[84]。交流戦初戦から単独4位に浮上するが、その後は順位の変動がなく、3位楽天と15ゲーム差の4位が確定した。モレルが現役を引退した。オフに日本ハムからFA宣言した増井浩俊、新外国人としてアンドリュー・アルバースを獲得。モレル以外の外国人選手3人が自由契約となった(コークはモンクローバ・スティーラーズ、メルヘンはシカゴ・ホワイトソックス、ウエストはデトロイト・タイガースに移籍)。平野佳寿がアリゾナ・ダイヤモンドバックスにFA移籍。

開幕からロメロ、T-岡田ら中軸は打撃不振に陥ったものの、田嶋大樹、アルバース、増井ら新入団の投手の奮闘で一時はAクラスに立った。一方、7月7日に新外国人としてドン・ローチ、9日にDeNAから伊藤光、赤間謙との2対2トレードで髙城俊人、白崎浩之を獲得。入団3年目の吉田正尚がシーズン中盤から4番打者に定着。オールスター明けには8連敗を喫した[85]。最終的には4年連続Bクラスと2年連続4位が確定した[86]。10月5日に京セラドーム大阪で行われた引退試合を最後に小谷野が現役を引退した[87]。福良が監督を辞任し、後任にヘッドコーチの西村徳文が監督に昇格する形で就任することを発表した[88]。オフに中島宏之、金子千尋、ローチが自由契約となった(中島は巨人[89]、金子は日本ハム[90]、ローチはシカゴ・ホワイトソックスに移籍)。西勇輝が阪神にFA移籍[91]。新外国人としてジョーイ・メネセス、タイラー・エップラー、ヤクルトを自由契約となった成瀬善久を獲得。

この年は平成最後のペナントレースおよびポストシーズンだったため、オリックスはNPB現存12球団の中でDeNA[92]と共に「平成時代に一度もクライマックスシリーズで1位通過できなかった球団」となった[93]。

西村監督時代

この年より英字略称および帽子やヘルメットのロゴマークが「Bs」から「B」に改められた。

3月21日にシアトル・マリナーズに復帰していたイチローが現役を引退した。5月1日に張奕を支配下選手に登録させた。6月27日に禁止薬物を使用していたことが発覚したメネセスとの契約を解除した。6月30日に中日から松葉貴大、武田健吾との2対2+金銭トレードで松井雅人、松井佑介、スティーブン・モヤを獲得[94]。しかし、5年連続Bクラスと2016年以来3年ぶりの最下位が確定した[95]。9月29日に京セラドームで行われた引退試合を最後に岸田護が現役を引退した[96]。山岡泰輔が最高勝率[97]、山本由伸が最優秀防御率を受賞[98]。オフに髙城俊人、成瀬善久、ロメロとエップラーの両外国人選手が自由契約となり(髙城はDeNAに復帰、成瀬は栃木ゴールデンブレーブス、ロメロは楽天に移籍)、マレーロが退団し、その後現役を引退した。新外国人としてアダム・ジョーンズ、タイラー・ヒギンス、アデルリン・ロドリゲスを獲得。

この年は令和最初のペナントレースだったため、オリックスは「令和最初のパ・リーグ最下位球団」となった[99]。

新型コロナウイルス感染症の影響もあり、開幕が6月19日に延期となった。引き分けを挟まずに開幕戦9連敗とし、パ・リーグ記録に並んだ[注釈 27][100]。6月23日から始まったZOZOマリンスタジアムでのロッテとの6連戦では最終日の28日まで勝利を飾ることができず、NPB史上初となる同一球場同一カード6連敗を喫した[101]。同日に先発した昨年最高勝率の山岡泰輔がこの試合で緊急降板、戦線離脱した。一時は5位に何とか持ち直すも、その後ソフトバンクに連敗し、再び最下位に転落。8月20日の試合終了後に西村は会見を行い、成績不振を理由に監督を辞任(事実上の解任)し、併せて二軍監督の中嶋聡が監督代行、二軍投手コーチの小林宏が二軍監督代行として指揮を執ることを発表し、コーチ陣も一軍・二軍間の入れ替えなど、大幅なテコ入れを図った[102]。

中嶋監督時代

※2020年の監督代行時代も含める。

- 2020年

山﨑福也が8月21日の監督代行就任初戦の対西武戦で好投し、2安打1失点。打線はジョーンズがホームランなど3打点を記録し、初陣勝利となり[103][104]、9月9日にT-岡田が代打で5球団目となる球団8500号となるホームランを放った[105]。しかし、低迷したチームを立て直すことなく、借金が増えていき、14日の対ロッテ(ZOZO)に敗れ、シーズンワーストの借金23にまで達し、10月29日の対日本ハム(札幌ドーム)で敗れ、近鉄との球団合併後初の6年連続Bクラスと2年連続最下位が確定した[106]。最下位確定後は高卒ルーキーの紅林弘太郎をプロ初出場から5試合連続でスタメン起用するなど[106]、翌年に向けて若手を起用した。翌年から監督代行の中嶋が正式に監督、二軍監督代行の小林が正式に二軍監督として指揮を執り、併せてコーチ陣の一軍・二軍区別をなくすことを発表した。オフに白崎浩之、松井佑介、アルバースとロドリゲスの両外国人選手が自由契約となった(白崎は大分B-リングスに移籍、松井は現役を引退、アルバースはミネソタ・ツインズに復帰、ロドリゲスは2022年シーズン途中、阪神に入団)。阪神を自由契約となった能見篤史を投手兼投手コーチとして獲得。楽天を自由契約となったロメロが2年ぶりに復帰。

暗黒時代はこの年までとされることが多く、リーグ最下位はこの年を最後に回避している。

2月6日にシアトル・マリナーズからFAとなった平野佳寿が4年ぶりに復帰[107]。しかし、開幕戦を10連敗とし、パ・リーグ記録を更新すると[注釈 27]、4月・5月は勝率5割を切る低空飛行が続いたが、交流戦に入り、一気に躍進し、12勝5敗1分(勝率.706)で2010年以来11年ぶり、改造計画後初の交流戦優勝を決めた[108]。その勢いのまま6月20日に2014年7月25日以来7年ぶりとなる単独首位に立ち[109]、23日に1984年以来37年ぶりの11連勝を遂げ、10月12日のロッテ戦で引き分けたことにより、2014年以来7年ぶりのAクラス入りとCS出場が決定した[110]。以降はロッテと首位争いを広げ、一時はロッテにマジックが点灯するも、10月25日のシーズン最終戦で楽天に勝利し、ロッテがソフトバンクに敗れたことで、首位に浮上[111]。10月27日にまだ試合が残っていたロッテが楽天に敗れたことで、1996年以来25年ぶり13度目、近鉄との球団合併後初の年間勝率1位によるリーグ優勝をした[112]。前身を含め、球団生え抜き監督によるリーグ優勝は球団史上初[注釈 28][116][117]。これにより、2004年に消滅した近鉄を含むパ・リーグ全球団が前身を含め、年間勝率1位によるリーグ優勝をした[注釈 29]。なお、パ・リーグにおいて、前年最下位の球団が年間勝率1位によるリーグ優勝をした前例は2001年の近鉄以来20年ぶりでパ・リーグで2度目、セ・リーグを含め7度目の事例であり、2年連続最下位からの優勝もそれ以来となった[118]。また、自チームの全日程終後に他球団の結果待ちにより、優勝が決定した事例は1988年の西武(10.19)以来33年ぶりのことであった[119]。

クライマックスシリーズではロッテをアドバンテージを含む3勝1分で下し、1996年以来25年ぶりの日本シリーズ出場を決めた。

日本シリーズでは第1戦・第5戦では勝利を挙げたものの、第2戦では2点差、その他の試合では全て1点差で同じく前年リーグ最下位からセ・リーグ優勝を果たした(両リーグ共に前年最下位球団が年間勝率1位によるリーグ優勝したのはNPB史上初[118])ヤクルトに2勝4敗で敗れ、1995年以来26年ぶり、近鉄との球団合併後初の日本シリーズ敗退となり、1996年以来25年ぶり、近鉄との球団合併後初の日本一を逃した[120]。

投手陣では山本が最多勝利(18勝)・最優秀防御率・最多奪三振(2年連続)・最高勝率の投手4冠[121]、高卒2年目の宮城大弥が13勝[122]、田嶋と山﨑福がキャリアハイの8勝を挙げ[123]、野手陣は吉田正が.339で2年連続首位打者と.429で初の最高出塁率[124]、杉本裕太郎が32本塁打で初の本塁打王を獲得した[125]。また、沢村賞を山本、ゴールデングラブ賞を山本(投手)と宗佑磨(三塁手)が受賞し、共に初受賞となった[126]。

オフにジョーンズら外国人選手4人が自由契約となり、新たにブレイビック・バレラ、ジェイコブ・ワゲスパック、ジェシー・ビドルを獲得[127]。

3月25日の西武戦に6対0で勝利し、2012年以降続いていた開幕戦の連敗を10で止めた。直後に佐々木朗希による完全試合や前年には無かった5連敗を喫するなど、序盤は低迷が続いたが、交流戦明けから復調し、徐々に上位に進出していく。終盤にはソフトバンクとの優勝争いを演じ、ソフトバンクにマジック「1」が点灯した状態で最終戦を迎え[128]、その最終戦で楽天に逆転勝ちする一方で、ソフトバンクが敵地でロッテに逆転負けを喫した。最終成績が76勝65敗2分けとなった両球団が勝率で並んだが、直接対決で15勝10敗と勝ち越したため、規定により、2年連続14回目のリーグ優勝を果たした[129]。

クライマックスシリーズではソフトバンクの2019年のCSファーストステージ第2戦から続いたポストシーズンで連勝を18で止め、ソフトバンクをアドバンテージを含む4勝1敗で下し、2年連続日本シリーズ出場を決めた[130][131]。

日本シリーズでは第3戦までは2敗1分と苦しんだものの、第4戦からは4連勝を収め、2年連続で顔合わせとなったヤクルトを4勝2敗1分で下し、1996年以来26年ぶり、近鉄との球団合併後初の日本一になった。前身を含め、球団生え抜き監督による日本一は球団史上初[注釈 30][117]。これにより、パ・リーグ現存6球団全てが前身を含め、年間勝率1位によるリーグ優勝・日本一になった[注釈 31]。10月30日に明治神宮球場で行われた第7戦を最後に能見が現役を引退した。

山本が前年獲得した投手4冠を全て連続して受賞した。

オフにポスティングで吉田正尚がボストン・レッドソックスに移籍、FAで森友哉(前西武)を獲得、伏見寅威が日本ハムへ移籍、外国人選手はワゲスパック以外の5人が自由契約となり、ジャレル・コットン、フランク・シュウィンデル、マーウィン・ゴンザレス、レアンドロ・セデーニョ(育成)を獲得した。

阪急から球団譲渡以降34年間にわたり、オーナーを務めてきた宮内義彦が今年限りで退任。オリックスグループCEOの井上亮が後任[132]。

9月9日、山本がプロ野球史上100度目のノーヒットノーランを達成し、2年連続の達成は亀田忠以来82年ぶりで2リーグ制後初、複数回達成は外木場義郎以来51年ぶりでパ・リーグ所属選手では初(外木場は達成数は3回で、広島所属)と、記念づくしとなった[133]。その11日後の9月20日、京セラドーム大阪で行われたロッテ戦。1969年以来54年ぶりにリーグ3連覇を果たし、本拠地での年間勝率1位によるリーグ優勝は1996年以来27年ぶり、近鉄との球団合併後初の快挙となった。これにより、2004年に消滅した近鉄を含む20世紀に創設したパ・リーグ6球団全てが前身を含め、年間勝率1位によるリーグ優勝を本拠地で決めた[注釈 32]。なお、セ・リーグ優勝は阪神だったため、両リーグとも関西にフランチャイズを置く球団の同時優勝は1964年の南海と阪神以来59年ぶりとなった[注釈 34][134]。

クライマックスシリーズでは2021年以来2年ぶりの顔合わせとなったロッテをアドバンテージを含む3勝1敗で下し、3年連続日本シリーズ出場を決めた。

日本シリーズでは第6戦終了時点で「23点–23点」という拮抗したシリーズとなり、第7戦を1-7で敗戦し、阪神に3勝4敗で敗れ、2021年以来2年ぶりの日本シリーズ敗退となり、1996年以来27年ぶり、近鉄との球団合併後初の本拠地での日本一と同時に1976年以来47年ぶり、近鉄との球団合併後初の連続日本一を逃した。

オフに山本がポスティングでドジャースと12年総額3億2500万ドル(約465億円)で契約し移籍、山崎福也がFAで日本ハムに移籍。広島東洋カープからFA宣言をしていたで西川龍馬を獲得、人的補償として日高暖己が移籍した。現役ドラフトで鈴木博志(前中日)を獲得した。

9月20日、2リーグ制以降で1961年の22度を更新する球団ワースト23度目の零敗を喫した[135][136]。2リーグ制以降球団史上初の二桁得点なしに終わったのと規定投球回に到達した投手もいなくなり、最終的に5位に終わり、中嶋がシーズン最終戦の10月6日の対楽天戦(楽天モバイルパーク)終了後に今シーズン限りで監督を退任することを表明した[137]。そしてこの年限りでT-岡田、安達了一、比嘉幹貴、小田裕也、マーウィン・ゴンザレスが引退し、ルイス・カスティーヨら外国人選手3人が退団した。後任に投手コーチの岸田が監督に昇格する形で就任し、併せてコーチ陣の一軍・二軍区別をつけることを発表した[138]。広島東洋カープからFA宣言をしていた九里亜蓮、現役ドラフトで本田圭佑、新外国人としてジョーダン・ディアス、エドワード・オリバレス、ジャリット・デールを獲得した。

岸田監督時代

所属選手・監督・コーチ

チーム成績・記録

- リーグ優勝 15回[注釈 35]

- (1967年 - 1969年、1971年 - 1972年、1975年 - 1978年[注釈 36]、1984年、1995年 - 1996年、2021年 - 2023年)

- 日本一 5回

- (1975年 - 1977年、1996年、2022年)

- セ・パ交流戦優勝 2回

- (2010年、2021年)

- クライマックスシリーズ優勝 3回

- (2021年 - 2023年)

- 前期優勝 5回

- (1974年 - 1978年)

- 後期優勝 4回

- (1973年、1976年、1978年 - 1979年)

- Aクラス 50回

- 1リーグ時代 12回(1937年春、1938年春 - 1942年、1944年 - 1949年)

- 2リーグ制後 38回(1953年、1955年 - 1956年、1958年、1964年、1967年 - 1969年、1971年 - 1979年、1981年、1983年 - 1984年、1986年 - 1987年、1989年 - 1999年、2008年、2014年、2021年 - 2023年)

- Bクラス 39回

- 1リーグ時代 2回(1937年秋、1943年)

- 2リーグ制後 37回(1950年 - 1952年、1954年、1957年、1959年 - 1963年、1965年 - 1966年、1970年、1980年、1982年、1985年、1988年、2000年 - 2007年、2009年 - 2013年、2015年 - 2020年、2024年)

- 最下位 10回

- 1リーグ時代 0回

- 2リーグ制後 10回(1963年、2002年 - 2004年、2007年、2009年、2012年、2016年、2019年 - 2020年)

- 連続Aクラス入り最長記録 11年(1989年 - 1999年)

- 連続Bクラス最長記録 8年(2000年 - 2007年)

- 最多勝 88勝(1956年)

- 最多敗 92敗(1963年)

- 最多引分 18分(2021年)[注釈 37]

- 最高勝率 .678(1978年)

- 最低勝率 .353(2003年)

- 最多連勝 15連勝(1971年)

- 最多連敗 12連敗(2012年)

その他の記録

- 最小ゲーム差 0.0ゲーム(2022年)※[注釈 38]

- 最大ゲーム差 40.0ゲーム(1959年)

- 最高得点 758点(1985年)

- 最多本塁打 184本(1980年)

- 最小本塁打 3本(1944年)

- 最高打率 .285(1994年)

- 最低打率 .185(1943年)

- 最高防御率 2.57(1940年)

- 最低防御率 5.95(2003年)

- シーズン捕逸 0(2016年)※プロ野球記録

- 1イニング三塁打4本(2019年6月23日、対広島東洋カープ3回戦(MAZDA Zoom-Zoomスタジアム広島)10回表)※プロ野球記録

- 開幕からビジター8連勝(2025年)※プロ野球記録

歴代本拠地

- 1948年から暫定的にフランチャイズ制が敷かれ、1952年より正式にフランチャイズ制が敷かれる。

- 1958年から1982年頃までと1988年は阪急電鉄の沿線への配慮から西京極球場(現・わかさスタジアム京都)を、またオリックスへ球団を譲渡した1989年・1990年は神戸地区のファン確保[注釈 39]のためグリーンスタジアム神戸(神戸総合運動公園野球場)を準本拠地として使った。

- 1991年 - 2004年、2006年 神戸総合運動公園野球場

- 球場の名称は2002年までが「グリーンスタジアム神戸」、2003年と2004年はネーミングライツにより「Yahoo!BBスタジアム」、2005年から2010年は「スカイマークスタジアム」、2011年以降は「ほっともっとフィールド神戸」。なお、1991年・1992年は西宮球場を準本拠地として開催していた。2006年は実質的には大阪ドームとの併用。

- 2005年、2007年 - 大阪ドーム

- 名称は2006年以降、ネーミングライツにより「京セラドーム大阪」となっている。なお、2005年は実質的には神戸総合運動公園野球場との併用。2007年以降、同球場は準本拠地扱いとなった。

球団合併後の2球場併用

2005年より球団合併に伴う暫定処置として3年間限定で「ダブルフランチャイズ制」が認められ、合併前に両球団が本拠としていた2球場をともに本拠地球場扱いとした[注釈 40]。ただし、野球協約における正式な本拠地球場である専用球場については規定通り1つとされ、大阪ドームが登録された。この年は大阪で34試合、神戸で32試合(他東京ドーム遠征2試合)が開催されている。球団は最終的には神戸での試合数を削減した上で大阪ドームに本拠地を一本化する方針であった(大阪ドームでの主催公式戦、当初案は2006年:42試合→2007年:54試合→2008年:60試合)。

ところが2005年10月、大阪ドームを運営する第三セクター「大阪シティドーム」が会社更生法を申請し、その後のドームの運営体制が不確定な事態となった影響から、オリックスは2006年、専用球場の登録をスカイマークスタジアムに変更し、主催公式戦を半数ずつ[注釈 41]開催する措置を執った。同年4月、オリックスが大阪ドームの買収に乗り出し、同年6月にシティドーム社を100%減資した上で施設とともにオリックス子会社のオリックス・リアルエステート(現:オリックス不動産)が買収した(詳細は大阪シティドーム参照)。これを受けてオリックスは2007年、再び大阪ドームを専用球場として登録。同年も予定を変更して主催公式戦のうち48試合が大阪で開催された。

2008年以降はダブルフランチャイズ制が終了、専用球場の選択は保護地域の大阪府内にある京セラドーム大阪(大阪ドーム)に限られることになった。ただし神戸総合運動公園野球場(ほっともっとフィールド神戸)の準本拠地としての使用も継続とし、年間20試合程度を開催していった。2011年度からは大阪ドームでの試合数を増やし、近鉄との合併後初めて20試合をきった。これまで必ず行われ特別料金が設定されていた神戸での対巨人戦と対阪神戦もなくなった。神戸で中止になった試合が発生した場合は、あらかじめ組み込まれている予備日を除いて大阪で振り替えられるようになっている。また、2017年は神戸での試合数は従来通り15試合を確保しているものの、うち週末の開催は土曜日の2試合のみ(いずれもデーゲーム)と、週末の開催が前年より大幅に削減された(2016年は週末の開催が8試合あった)。2018年は前年比で週末の開催が増やされたがトータルでは13試合とされ、うち2試合が雨天中止・大阪ドームへの振り替えとなったため実際は11試合に留まった。2019年も当初予定として11試合、2020年以降は1991年の神戸移転後では初めて1桁の8試合(2020年のみ新型コロナウィルス感染拡大による防疫の観点からさらに3試合まで縮小)となり、減少が続いている(但し神戸での予備日の設定がある)。

正式な本拠地球場は1つであるが、選手名鑑などでは両球場を併記している場合もある(1999年までの近鉄も本拠地と準本拠地が併記されていたことがあった)[139]。

大阪・神戸以外のいわゆる「地方球場」開催における主催は、合併後2005・2007-09年の東京ドーム以来行われなかったが、2015年に阪急時代の準本拠地・わかさスタジアム京都で1試合を主催、以後2017年(当初から地方開催予定なし)を除き、毎年地方開催を復活させている(なお2019年と2020年はわかさスタジアムでそれぞれ2試合予定されながら、2019年は雨天により、2020年は新型コロナウィルスの感染拡大による防疫の観点からそれぞれ全て中止となり、結局地方開催自体が消滅した)。

球団合併以後の大阪ドーム、神戸総合運動公園野球場の試合数(中止分を反映した実勢試合数)は以下の通りである。

| 年度 | 大阪 | 神戸 | その他 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 2005年 | 34試合 | 32試合 | 東京ドーム2試合 | |

| 2006年 | 34試合 | 34試合 | なし | この年に限り神戸を専用球場とした。 |

| 2007年 | 48試合 | 22試合 | 東京ドーム2試合 | |

| 2008年 | 48試合 | 22試合 | 東京ドーム2試合 | |

| 2009年 | 49試合 | 21試合 | 東京ドーム2試合 | 神戸の雨天中止分1試合を大阪に振替。 |

| 2010年 | 51試合 | 21試合 | なし | 神戸の雨天中止分1試合を大阪に振替。 |

| 2011年 | 58試合 | 14試合 | なし | 神戸のノーゲーム分1試合を大阪に振替。 |

| 2012年 | 58試合 | 14試合 | なし | 神戸の雨天中止分1試合を大阪に振替。 |

| 2013年 | 59試合 | 13試合 | なし | 神戸の雨天中止分2試合を大阪に振替。 |

| 2014年 | 57試合 | 15試合 | なし | |

| 2015年 | 58試合 | 12試合 | わかさスタジアム京都1試合 | 神戸の雨天中止分3試合を大阪に振替。 |

| 2016年 | 55試合 | 15試合 | 那覇セルラースタジアム2試合 | 9月に2年ぶりとなる神戸での3連戦を開催。 |

| 2017年 | 56試合 | 15試合 | なし | |

| 2018年 | 59試合 | 11試合 | KIRISHIMAサンマリンスタジアム宮崎1試合 わかさスタジアム京都1試合 |

神戸の雨天中止分2試合を大阪に振替。 |

| 2019年 | 60試合 | 11試合 | なし | わかさスタジアム京都の雨天中止分2試合を大阪に振替。 |

| 2020年 | 57試合 | 3試合 | なし | 当初大阪62、神戸8、わかさ京都2の計72試合予定だった。 |

| 2021年 | 66試合 | 6試合 | なし | 神戸の雨天中止分2試合を大阪に振替。 |

| 2022年 | 64試合 | 7試合 | なし | 神戸の雨天中止分1試合を大阪に振替。 |

| 2023年 | 65試合 | 7試合 | なし | 神戸の雨天中止分1試合を大阪に振替。 |

| 2024年 | 61試合 | 8試合 | 沖縄セルラースタジアム2試合 | |

| 2025年 | 66試合 | 6試合 | なし | (予定) |

二軍の本拠地を大阪へ移転

オリックス球団は、ブレーブスとしての初年度(1989年度)から、ファームチーム(二軍)の本拠地を神戸市に設定。1991年に初代「青濤館」(選手寮)を神戸総合運動公園の近くに設ける一方で、公園内のサブ球場(グリーンスタジアム神戸サブ球場)を本拠地として使用した。サーパス神戸時代の2000年からは、「青濤館」を残したまま、本拠地を北神戸田園スポーツ公園野球場(あじさいスタジアム北神戸)に移転。その一方で、2010年からは、神戸サブ球場の使用も再開した。

しかし、オリックスでは2007年以降、大阪ドーム(京セラドーム大阪)を一軍の本拠地として本格的に使用。「青濤館」の老朽化が進んでいることもあって、2010年代の前半からは、二軍の本拠地を一軍と同じ大阪市内へ移転することを検討してきた。2015年には、舞洲ベースボールスタジアムがある舞洲(大阪市此花区)が、移転の候補地として浮上。同年12月7日には、大阪ドームを運営する球団関連会社の大阪シティドームが、大阪市所有の舞洲ベースボールスタジアムおよび近隣の未利用地(舞洲野球場北西用地)の運営委託に関する一般競争入札に応募した。その結果、2016年4月1日から50年間にわたってスタジアムおよび未利用地の運営を委託されることが決まった[140]ため、オリックス球団は舞洲への本拠地移転計画を正式に発表した。この発表では、球団社長の西名宏明が、「大阪に本拠地を置く球団として、京セラドーム大阪から近い場所(スタジアムのある舞洲スポーツアイランド内)にスポーツ施設が整っていたことが(移転決定の)大きな要因」と述べている[141]。

上記の計画によれば、大阪シティドームと大阪市による事業用定期借地権契約の締結後に、オリックスが総工費約30億円で舞洲ベースボールスタジアムの北西に球団の練習施設(サブ球場、室内練習場、第2代「青濤館」、クラブハウス)を建設。竣工後の2017年シーズンから、初代の「青濤館」を閉鎖した[32]うえで、二軍の本拠地を同スタジアムおよびサブ球場へ移転した。球団主催分のウエスタン・リーグ公式戦については、大半の試合を舞洲サブ球場で実施しつつも、神戸市内の上記球場でも一部の試合を引き続き開催[140]。一軍の主催公式戦についても、神戸総合運動公園野球場(ほっともっとフィールド神戸)で一部試合の開催を継続する。また、舞洲に新設する練習施設では、一軍の選手が常時利用することも想定している[141][142][143][144][145]。

オリックス球団では、二軍本拠地の移転に先駆けて、2016年9月14日付で連携協力に関する包括協定を大阪市と締結[146]。以前から舞洲に練習の拠点を置いているプロスポーツチームのセレッソ大阪(Jリーグ)・大阪エヴェッサ(Bリーグ)と共同で、2017年春から「舞洲プロジェクト」(大阪市と民間企業の連携による舞洲スポーツ振興事業)に参画している[147]。その一方で、初代「青濤館」の建物と敷地については、舞洲への本拠地移転後に所有権を放棄した[148]。

実際には、本拠地移転初年の2017年シーズンのみ、ウエスタン・リーグ主管試合の大半をナイター照明設備のない舞洲サブ球場で開催。設備のある舞洲ベースボールスタジアム(3年間の命名権契約によって同年6月15日から「大阪シティ信用金庫スタジアム」に改称)では開催を見送ったため、舞洲エリアでの主管試合は全試合デーゲームであった。2018年には、1月22日から舞洲サブ球場を「舞洲バファローズスタジアム」へ改称する一方で、大阪シティ信用金庫スタジアムでもナイトゲーム限定で主管試合の一部を開催した。2019年からは、舞洲サブ球場にも命名権を設定したため、同球場を「オセアンバファローズスタジアム舞洲」→2022年から命名権契約満了に伴い新スポンサーとなる「杉本商事バファローズスタジアム舞洲」に改称された。

スポンサー

- オリックス(袖:1989年 - 2010年、ヘルメット:2000年代の初め、2018年 - )

- ソーラーフロンティア(袖:2013年、左胸:2014年 - 2015年)

- イー・アクセス・EMOBILE(袖:2008年 - 2012年)

- 近畿日本鉄道(袖:2005年 - 2007年)

- アトラス(ヘルメット:2004年 - 2005年)

- 京セラ(ヘルメット・ユニフォーム:2006年3月 - 2010年)

- NHN(表記:Han Game)(ヘルメット・パンツ左:2011年)

- gloops(ヘルメット(表記:「大熱狂!!プロ野球カード」2012年、「gloops」2013年)・パンツ左(表記:「gloops」2012年)

- DAIKYO(ヘルメット:2014年 - 2015年、袖:2016年 - )

- 岡畑農園(パンツ左:2015年)

- Ponta(キャップ右:2016年、パンツ左:2017年 - )バファローズ☆ポンタも参照

- エスロッソ(ヘルメット(表記:毛髪大作戦)2016年)

- エスアールジータカミヤ(パンツ左:2016年)

- 富士生命(ヘルメット:2018年 - )

- サムティ(袖:2022年 - )

- その他協賛企業・団体は スポンサーのページ 参照。

歴代監督

※太字はリーグ優勝、◎は日本一[注釈 42]

- 1936年 - 1937年 : 三宅大輔

- 1937年 : 村上実 (第1次)

- 1938年 - 1939年 : 山下実 (第1次)

- 1939年 : 村上実 (第2次)

- 1940年 : 山下実 (第2次)

- 1940年 - 1942年 : 井野川利春

- 1943年 - 1947年 : 西村正夫 (第1次)[※ 1]

- 1947年 - 1953年 : 浜崎真二

- 1954年 - 1956年 : 西村正夫 (第2次)

- 1957年 - 1959年 : 藤本定義

- 1960年 - 1962年 : 戸倉勝城[※ 2]

- 1963年 - 1973年 : 西本幸雄

- 1974年 - 1978年 : 上田利治 (第1次)◎

- 1979年 - 1980年 : 梶本隆夫

- 1981年 - 1990年 : 上田利治 (第2次)[※ 3]

- 1991年 - 1993年 : 土井正三[※ 4]

- 1994年 - 2001年 : 仰木彬 (第1次)◎

- 2002年 - 2003年 : 石毛宏典[※ 5]

- 2003年 : レオン・リー[※ 6]

- 2004年 : 伊原春樹

- 2005年 : 仰木彬 (第2次)[※ 7]

- 2006年 : 中村勝広

- 2007年 - 2008年 : テリー・コリンズ[※ 8]

- 2008年 - 2009年 : 大石大二郎[※ 9]

- 2010年 - 2012年 : 岡田彰布[※ 10]

- 2013年 - 2015年 : 森脇浩司[※ 11]

- 2016年 - 2018年 : 福良淳一[※ 12]

- 2019年 - 2020年 : 西村徳文[※ 13]

- 2021年 - 2024年: 中嶋聡◎ [※ 14]

- 2025年 - : 岸田護

- ^ ここから阪急ブレーブス

- ^ 1959年7月31日より監督代行、同年シーズン終了後に監督に昇格。

- ^ ここからオリックス・ブレーブス

- ^ ここからオリックス・ブルーウェーブ

- ^ 2003年4月23日に解任。

- ^ 2003年4月23日より監督に昇格。

- ^ ここからオリックス・バファローズ

- ^ 2008年5月21日に辞任。

- ^ 2008年5月21日より監督代行、2008年8月2日より監督に昇格。

- ^ 2012年9月24日に辞任。

- ^ 2012年9月25日より監督代行、同年シーズン終了後に監督に昇格。

- ^ 2015年6月2日より監督代行、同年シーズン終了後に監督に昇格。

- ^ 2020年は8月20日まで指揮。8月21日より中嶋聡が代行。

- ^ 2022年は8月26日より9月1日まで、2023年は6月13日より6月22日まで水本勝己が代行。

永久欠番

- 無し

- 近鉄では鈴木啓示の「1」が永久欠番に制定されていたが、合併時に消滅した。近鉄・オリックス両球団にとっても、永久欠番の扱いは合併時の課題だったが、鈴木本人が永久欠番を継続しないことを了承し、オリックスで2004年から「1」を着用していた後藤光尊が引き続き着用した。

- また、オリックスでは欠番としてはいなかったものの、1988年限りで引退し、コーチ・二軍監督時代も引き続き着用していた福本豊の「7」は、1991年に退団した後は着用する選手はいなかったため、しばらく空き番になっていた。2001年より進藤達哉が着用した。

- 2010年から2019年までは、「41」も事実上欠番として扱われていた。2008年から着用していた小瀬浩之が、2010年2月の宮古島キャンプ中に宿泊先のホテルから転落(後に死亡)したことを踏まえての措置だったが、2020年から佐野皓大が欠番の経緯を知った上で自ら希望して着用した[149]。

- 球団創設以来、「92」を着用した人物が選手・コーチ・一軍及び二軍の監督・登録外を含むチームスタッフのいずれの立場でも存在していない(非公式な形では1989年12月に宮内義彦オーナーがオリックス・ブレーブス時代のユニフォームを着用している)[150]。球団は阪急時代から使用しない理由を明らかにしていない。なお、傍系の前身である近鉄には着用者がいた(山本和範など)。

準永久欠番

|

この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2011年12月)

|

- 51:イチロー

- イチローが2000年シーズン終了後に移籍した後、2023年現在に至るまで背番号「51」を着けた選手・監督・コーチは誰一人として存在しない。2005年に仰木彬が監督に復帰した際、イチロー自身が「51番は監督に着けてほしい」と勧めたが、仰木も「そんな番号は恐れ多くて絶対着けられん」と断っている。また、2011年に入団した坪井智哉(イチローと同学年で親友であり、イチローに似た振り子打法を使っていた)は、イチローから勧められ球団に51番を希望するも却下された[151][152]。2019年にイチローは引退したが51番の処遇は未定である。

沢村栄治賞受賞者

1950年から1988年まで、パ・リーグは沢村栄治賞の選考対象外だったことから、米田哲也や山田久志らは受賞していない。山本由伸は史上5人目および最多タイ記録となる3回受賞を達成。またパ・リーグ初の3年連続受賞者である[153]。

三冠王(投手・打者)

投手三冠王

オリックスでの投手三冠王の達成者は1人。また山本由伸が複数回達成している。3回達成はプロ野球最多記録となっている[154]。

- 山本由伸 :3回(2021年 - 2023年)※最多記録

打者三冠王

オリックスでの三冠王の達成者は1人。また、ブーマー・ウェルズが外国人打者として史上2人目の三冠王を達成している。

- ブーマー・ウェルズ :1回(1984年)

最優秀選手受賞者(複数回)

投手の複数回受賞者

オリックスの投手で最優秀選手を複数回受賞しているのは2人。また、山田久志、山本由伸が投手最多タイ記録となる3回受賞および3年連続受賞を達成している[156]。

打者の複数回受賞者

オリックスの打者で最優秀選手を複数回受賞しているのは1人[157]。

- イチロー :3回(1994年 - 1996年)

主な歴代の球団歌・応援歌

|

この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2013年1月)

|

阪急軍時代

- 阪急職業野球団応援歌[158]

- 作詞:岩沢光城、作曲:古谷幸一

- 表題は「阪急の歌」、作詞者の名義は「阪急後援会」とも[159]。

阪急ブレーブス時代

- 阪急ブレーブスの歌[158]

- 阪急ブレーブス団歌

- 阪急ブレーブス応援歌

- カッチャカッチャ阪急

- ああ!王者

- 若い阪急(阪急西宮球場人工芝記念ソング)

- ヒッティングマーチに多用された。

- Yes, you win!

オリックス・ブレーブス時代

オリックス・ブルーウェーブ時代

- 輝け潮流

- ビクトリーマーチ

- 作詞:康珍化 作曲:小室和幸 歌:マリンサイド・ウォーカーズJR.

- 2000年以降、ラッキーセブンの際に場内に流された。

- リトル☆ネプチューン

- 歌:マリン・ウォーカーズ

- 試合開始前と勝利試合のヒーローインタビュー後に流された。バファローズ時代でも、ほっともっとフィールド神戸でのブルーウェーブ復刻試合で7回裏攻撃前に1番のみ・勝利試合のヒーローインタビュー後にフルコーラスが流された。

オリックス・バファローズ時代

- SKY

- 歌:MEGA STOPPER

- 7回裏攻撃前と試合に勝利した後流れる。ちなみに、この曲は同球団のダンスチーム『BsGirls』バージョンも存在する。(主にTV中継時のハイライトシーンにて流れていることが多い)また、9回表の守備ではチームがリードしている際は1アウト、2アウトを奪った際に勝利へのカウントダウンとして、これをアレンジしたジングルが流れている。

- PLAY BALL

- 歌:OUTSIDE SIGNAL(2005年)、MEGA STOPPER(2006年 - )

- 2005年上半期は試合開始前に流されていた。なお、タイトルは同じだが、2005年と2006年のもので歌詞などは大幅に変わっている。

- BLUE SPIRITS -蒼きフィールドの戦士たち-

- 歌:OBSOUL

- 2005年3月発表。主に試合開始前にネッピーとリプシーのダンスソングとして使われていた。

- ウイニングラン

- 歌:Queen's Tears Honey

- 2006年下半期から使われた。

- Bop!!

- 歌:MEGA STOPPER

- 2006年シーズンから使われた第5の公式応援歌。球団が使っている映像などでは道頓堀リバープレスや通天閣でのロケが行われている。

- CALLING

- 歌:MEGA STOPPER

- 2010年発表。

- Hey! Believer 〜あの日のウイニングボール〜

- 歌:MEGA STOPPER

- 2010年発表。

チームの特徴

|

この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2013年1月)

|

球団名

- 愛称(ニックネーム)は千葉茂の現役時代のニックネーム「猛牛」に因む。千葉茂 (野球)#引退後、大阪近鉄バファローズ#球団愛称も参照。

- 愛称の正式表記は「バファローズ」であるが、メディアにはたびたび「バッファローズ」と誤表記されることがある。これは近鉄が名乗っていた時代も同様であり、近鉄本社および球団内部の人物ですら誤記することもあった(三原脩の監督時代の直筆サインなど)。

- 1947年から球団名にニックネームを付けることが義務化され、「たくましい力」「愛される球団」を目指すという目的から「ベアーズ」と名付けられた。しかし、オープン戦の成績が振るわなかったこと、さらに阪急電鉄の幹部から「ベアー」が株式用語で弱気を表す言葉であることを指摘されたことから、すぐに再改称することになり、一般公募で新たなニックネームを募集。そして、ペナントレース開幕当日に複数の候補から「ブレーブス」が選ばれた[161]。

- 1991年に球団が神戸へ移転するに当たり、愛称公募が行われた(1990年8月13日の本拠地移転発表とともに発表)。当時の新聞報道によれば、神戸にちなんだ「ゴッドドアーズ」など駄洒落も多かったが、最も多くファンから寄せられた愛称は「ブルーサンダー打線」に引っ掛けた「サンダーズ」だった。しかし、球団側は結局この名称を採らず、公募とは脈絡のない「ブルーウェーブ」に決定。このため、ファンやマスコミから「決定事項の『出来レース』だったのではないか」との声も多く挙がり、またこれと併せて、当時の報道として「球場(グリーンスタジアム)は山の中にあるのに、何故「ブルーウェーブ=青い波」なのか?」との多数のファンの意見も伝えられていた[注釈 43]。また神戸移転後の合宿所「青濤館」は、バファローズへの愛称変更、舞洲への合宿所移転を経ても名称を変更していない。

- パ・リーグ全球団で唯一、球団愛称の前に企業名(経営母体の名称)のみがつけられている(地名の付かない)球団である。

- セ・リーグでは同様の例として読売ジャイアンツ、阪神タイガース、中日ドラゴンズがあるが、このうち「阪神」と「中日」は地域名に由来した企業名であり、さらにこの3球団は過去にいずれも球団名に都市名を付けていたことがある。従って、NPB現存12球団で本球団だけがこれまで一度も球団名に地名を付したことがないことになる(ただし「阪急」は元々「阪神急行」の略語として定着した呼び名であり、傍系の近鉄は大阪を冠していた)。逆に一度も地域名を外したことのない球団も広島東洋カープのみだったが、近鉄の消滅によって新設された東北楽天ゴールデンイーグルスの結成によって2球団となっている。

- 球団愛称に加え、企業名も全てカタカナ表記のため、NPB現存12球団で唯一、球団名に漢字が一文字も使用されていない。

- NPB現存12球団で唯一、チーム名に中点(中黒, Middle Dot)"・"を含んでいる。

- ブレーブス時代はアルファベットでの略称を「B」としていた。後に近鉄パールスが近鉄バファロー(1959年 - 1961年)→バファローズ(1962年 - 2004年)となった際に「B」で始まる球団名が重複することになったが、この際は後発の近鉄が「Bu」とアルファベット2文字の略称を使っていた。その後、1991年にオリックスがブルーウェーブへ改称した際に「BW」と2文字の略称へ変更。球団合併後から2018年までは、近鉄が使っていた「Bu」の略称は引き継がず、「B」で始まる2球団が合併したという意味もこめて「Bs」としていた(資料によってはブレーブスのBの意味も込められているとしている[162][163])。なお、横浜大洋ホエールズ(1978年 - 1992年)より改称したセ・リーグの横浜ベイスターズ(1993年 - 2011年)は「BS」でなく「YB」(Yokohama Baystars)、その後身である横浜DeNAベイスターズ(2012年 - )は「DB」(DeNA Baystars)と表記する。

- 阪急時代は球団名を漢字一文字で表す場合に、同じ「阪」が付く阪神タイガースと区別するため「急」と表記していた(阪神は「神」。こちらは阪急が消滅して以降も現在まで使い続けている)。現在はカタカナで「オ」と略され、2文字以上で表記する場合は新聞などでは「オリ」もしくは「オリク」(地方紙に多い)と略される場合もある。

- 2010年3月、2011年のシーズンより「バファローズ」から名称を変更する方向で調整していることが報じられた。報道内容によると「名称はファンからの公募により決定するが、現行の『バファローズ』という意見が多かった場合は変更しない。また球団名に「大阪」を冠する予定」と伝えられていた[165]。しかし、オーナーの宮内は2010年10月8日の会見で球団名の変更について「合併する際の近鉄サイドの強い要望も有り、「バファローズ」の名前は親からもらった名前として使っていきたい」と否定する発言を行っている。この発言を裏付けるように、現在に至るまで球団名は変更されていない。

「バファローズ・スタジアム」の扱い

オリックス・バファローズでは、上記の本拠地以外にも、関西地方の野球場でウエスタン・リーグの主催公式戦を年々増やしている。2012年からは、藤井寺球場のあった大阪府藤井寺市の近隣に位置する富田林市の「富田林市立総合スポーツ公園野球場」(1997年に開催されたなみはや国体の軟式野球会場)で、毎年7月の第2(または第3)日曜日(2014年から土・日曜日)に同リーグの公式戦を開催。同年12月11日には、富田林市と「スタジアムニックネーム協定」を締結したことによって、同野球場に「富田林バファローズスタジアム」というニックネームが常時付くようになった[166]。この協定は、自治体(富田林市)によるスポーツ振興施策の提案にプロ野球の球団(オリックス・バファローズ)が賛同したことによる無償でのニックネーム使用契約という日本初の事例[167] で、球場名・チーム名に関する前述のネーミングライツ契約とは異なる。ちなみに、(大阪)近鉄バファローズも、1985年から2004年まで藤井寺球場に「バファローズ・スタジアム」というニックネームを冠していた。

2015年9月23日に佐藤薬品スタジアム(奈良県橿原市)で開催されたウエスタンリーグ・対阪神戦では、「球場を満員にするプロジェクト」(前述)によるワンデイニックネームとして、スタジアム名を1日だけ「佐藤薬品バファローズスタジアム」という名称に変更した[168]。2016年からは、佐藤薬品スタジアムにとどまらず、豊中ローズ球場(大阪府豊中市)に「豊中ローズバファローズスタジアム」、花園セントラル球場(同府東大阪市)に「花園セントラルバファローズスタジアム」という名称を主管試合の開催日のみ使用。2017年からは、高槻萩谷球場(同府高槻市)で主管試合を開催する場合にも、「高槻萩谷バファローズ球場」というワンデイニックネームを冠している。さらに、2018年1月22日からは、二軍の本拠地(舞洲サブ球場)でも「舞洲バファローズスタジアム」という名称を常時使用している。

その他

昭和・平成・令和の3元号全てで、リーグ優勝・日本一になっている。これは、ソフトバンク、ヤクルトに続く快挙である。

マスコット

- 1981年、日本プロ野球ではヤクルトスワローズのヤー坊、日本ハムファイターズのギョロタンに次いで3番目となる球団着ぐるみマスコット「ブレービー」(背番号:100)を採用。阪急西宮球場での試合中、5回裏終了時にスクーターでフィールドを駆けていた。ブレービーは1990年まで使われた。また、1988年にはブレービーの子どもが登場、ファンから名前を募集し「勇太」と命名されたが、同年オフにオリエント・リース(現・オリックス)に球団が譲渡されたのに伴い、わずか1シーズンのみで消滅した。ブレービーを演じたのは元選手の島野修で、ブルーウェーブになっても1998年までネッピーを演じていた。勇太を演じたのは山路恵美[169]。

- ブレービーは近鉄との球団合併後、以下のユニフォーム限定復刻試合で復活している。

- 2012年5月26日・27日(対広島戦)、6月2日・3日(対巨人戦) - (阪急ブレーブス)ホーム用ユニフォーム

- 2016年9月3日・4日(対日本ハム戦)、11日(対ロッテ戦) - (オリックス・ブレーブス)ホーム用ユニフォーム[170]

- 2018年5月1日 - 3日(対西武戦) - (阪急ブレーブス)ビジター用ユニフォーム

- ブレービーは近鉄との球団合併後、以下のユニフォーム限定復刻試合で復活している。

- ブルーウェーブとなった1991年からは「ネッピー」(背番号:111)が登場した。ネッピーは海神ネプチューンの息子で、年齢は13歳という設定。登場当時は上半身は裸で、貝殻の首飾りをしていた。また1999年からは「海賊の娘で、嵐で船が難破して海で遭難していたところをネッピーに助けられた」という設定で、「リプシー」(背番号:222)が登場、ネッピーとともにユニホーム姿となる。いずれもデザインは松下進が制作、ネッピーと共に12球団唯一の人間型マスコットである。球団合併後もそのまま起用され続けていたが[注釈 44]、2010年シーズンを最後に全面リニューアルのため“引退”。2011年1月には西神プレンティにおいて「引退セレモニー」が行なわれ、以降は「ふるさとの海に帰ります」とコメントしている。ちなみに、Jリーグ・ガンバ大阪のマスコット、ガンバボーイはネッピーの弟である(同じ松下進がデザイン)。

- ブルーウェーブ時代には、他にも「ブルーパイレーツ」という海賊4人組(フック、ジャック、ヒゲ丸、プクプク)のマスコットがいた。

- 2010年シーズンを最後にレギュラーマスコットの座は退いたが、以下の「ブルーウェーブ」ユニフォーム限定復刻試合で復活している。

- 2011年9月10日(対西武戦) - ビジター用ユニフォーム[171]

- 2013年4月12日 - 14日(対日本ハム戦) - ホーム用ユニフォーム

- 2013年9月 - レジェンド・シリーズ2013

- 2015年4月18日・19日(対西武戦) - ホーム用ユニフォーム・「がんばろうKOBE 20周年」

- 2020年9月15日 - 17日(対楽天戦) - ホーム用ユニフォーム

- ネッピーのスーツアクターはブレービーに引き続き島野修が務めていた(1998年まで)。

- 合併相手となった近鉄では1970年代~96年にかけて野球少年をモチーフとした「バッファくん」、1997~2004年にかけて牛をモチーフとした「バフィリード」・「ファルルリーナ」・「バルバロック」・「カペロット」(後者2体は2000年まで)の4マスコットが起用されていた。後期の4体はハンナ・バーベラ・プロダクションの手による。バフィリード・ファルルリーナには背番号があり、それぞれ「100」「200」とされた。詳細は球団の項目を参照。

- 東北楽天ゴールデンイーグルスの球界初のしゃべるマスコット「超特大ゴーヤ」が、象に踏まれているところを偶然居合わせた坂口智隆と赤田将吾に助けられたことから、恩返しとして2010年よりオリックスへ移籍し1年間応援することとなり[172]、名前も「1・2・3・4ゴーヤ」と改名した。さらにシーズン終了後には勝手に残留表明まで行った[173]。また、「3・4・5・6・7八カセ」(最後の読みは「はかせ」だが、カタカナの「ハカセ」ではなく漢数字の「八カセ」である)というゴーヤがマッドサイエンティストに扮装したかのようなマスコットまで登場したが、本人は「誰がゴーヤやねん!」と誰も言ってないのに否定している(ただし、公式動画で時折正体がばれるようなボロを出している)。その結果、メカに覆われたほとんど別物のマスコットになった。なお、2012年からは「大阪八カセ」に改名して活動している。

- 2011年1月に新マスコットを発表。デザインは幸池重季によるもので、「バファローと草食動物のオリックスを掛けあわせた架空の生き物」の兄妹[174][注釈 45]。近鉄との合併後6年ぶりに牛をモチーフとしたマスコットが復活した。名称は兄が目の色のブルーと、球団スローガンの「新・黄金時代」にふさわしい、強く勇敢な雄牛「ブル」を意味し、また、ファンを「ブルブル」と身震いさせる様な熱い戦い、勝利を、という思いが込められた「バファローブル」(BuffaloBULL)、妹は勝利の女神で、勝利の「鐘(ベル)」を鳴らすという意味を込め、「美しさ(フランス語のBeLLe)」を兼ね備える、「バファローベル」(BuffaloBELL)で、公募にて決定された[176]。なお、背中のネームはそれぞれ「B-BULL」・「B-BELL」と表記され、背番号はネッピー・リプシーを受け継ぎ兄のブルが「111」、妹のベルが「222」。

- 2023年の京セラドームのメインビジョンの改修に伴いビジョン演出が一新され、チャンス時や得点時、広告の変更等3Dモデルによる2人の登場機会が大幅に増加した。演出担当の木寺一樹は、2人がビジョンの裏でオペレーターとして作業している設定があるとしている[177]。

- 2016年にはスポンサーであるPontaとのコラボレーションマスコットとして、バファローズのユニフォームを着用した「バファローズポンタ」が登場、人気を博している(詳細はリンク先を参照)。

-

ブレービー。2012年6月3日のブレーブス復刻試合にて。

-

ネッピー。2013年4月13日のブルーウェーブ復刻試合にて。

応援スタイル

|

この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2013年1月)

|

- 阪急時代の応援は、高校野球のようなブラスバンドによる選手別応援歌演奏が特徴となっていた。現行の応援歌にも阪急時代から受け継がれている曲が一部存在する。

- オリックス・バファローズを応援する際は、旧近鉄系の「大阪私設應援團」と旧オリックス系の「神戸蒼誠会」「天体観測」などの私設応援団が先導して行う。ちなみに「天体観測」の名前の由来は「選手がスター(星)になって、遠い存在になっても応援し続ける」というもの。他の10球団の使っている「かっとばせー○○」と違い、「○○!(太鼓)○○!(太鼓)かっとばせー○○」というコールになっている。

- 合併以降、ラッパなどの鳴り物の多様化やタオルを使った応援など近鉄のやっていたような激しい応援スタイルに近いものとなっている。個人応援歌も近鉄の応援団が加わり従来のオリックスとは違う、迫力のある激しい応援歌になりつつある。

- 2010年以降(岡田監督就任以降)、シーズン途中やキャンプ中のトレードなどによって途中加入した選手が増えたため、一部選手の応援歌は過去在籍していた選手の応援歌を流用する場合も出てきた。また、セ・パ交流戦で先発投手が打席に立つときは、過去の選手応援歌を流用して歌う場合がある(2017年の例:金子千尋→イチロー、西勇輝→ホセ・フェルナンデス)。

- 7回の攻撃前に飛ばされるジェット風船は、旧近鉄のチームカラーの赤色のものと、旧時代からのオリックスのチームカラーの青色のものがツートンで使われていた。2011年の新ユニフォーム導入後は青と金色のツートンが公式色となった。なお、勝利時にも風船を飛ばす(2013年まで勝利時も色は7回攻撃前と同じだったが、2014年から“7回裏は青、勝利時に金色の風船を飛ばす”スタイル)ようになった。2019の新ロゴデザイン導入後は白のジェット風船となった。

営業・ファンサービス

|

この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2013年1月)

|

- 神戸移転後、プロ野球初の男性DJ(=スタジアムDJと命名され、この言葉が今の場内アナ全般に使われるようになった)としてDJ KIMURAを採用したり、内野グラウンドの天然芝化や内野スタンドのネット撤去、フィールドシートの設置、2004年からは「Take Me Out to the Ball Game」のヤフーBBスタジアム版を演奏など、メジャーリーグのボールパークの雰囲気に近付けるファンサービスを実施したが、観客動員数向上への目立った効果は出なかった(なおフィールドシートの名称が当初「殿馬シート」であったとする逸話があるが、実際には『ドカベン』とのコラボレーションであった「ドカベンチケット」内のみでの名称であり、球場ではこの名称は使われなかった)。

- 2005年シーズンより2013年シーズンまで場内アナウンスを堀江良信(フリーアナウンサー)が担当していた。選手名を全てスタメン発表から英語読みで呼ぶ。「○番、守備位置の英語、名前・名字、(初打席のみ背番号)」2010年より球団非公式マスコットとなった1・2・3・4ゴーヤ(現在は大阪八カセ)との掛け合いも披露することもある。2014年シーズンより2017年シーズンまではスタジアムMCを平野智一、アシスタントMCを竹村美緒が務めた。2018年シーズンからはボイス・ナビゲーターを神戸佑輔が担当しており、スタジアムレポーターは同シーズンから2020年シーズンまで山根七星が務め、[178][179]2021年シーズンからは「うたリポ(うたえるリポーター)」を田畑実和が担当している[180]。

- ファームの主催試合では、2012年まで10シーズンにわたって横浜ベイスターズ→横浜DeNAベイスターズのスタジアムDJを務めてきたケチャップを2014年から2017年までスタジアムDJに起用していた。また、2007年から2012年までは藤生恭子(担当期間中はオリックス球団職員)が場内アナウンスを担当。当時投手として在籍していた塚原頌平(2019年限りで現役を引退)と、担当期間の末期に結婚している。

- 地元大阪と神戸で開く主催ゲーム(オープン戦・公式戦いずれも)では、地元の企業・団体が1シリーズ(2 - 3連戦単位)で協賛し、球場のスタンド(大阪は2階席のバックスクリーン、神戸は左中間・右中間のバックスクリーン寄り)に「(協賛スポンサー名)シリーズ」の看板を掲げている。

- 大阪・神戸のホームゲームではその試合でオリックスが勝利をした場合、一塁側ベンチからクラッカー(キャノン砲)が発射され、紙テープで祝福するのが恒例となっている。

- 神戸で試合をする場合、5回と6回のイニングスインターバルにアトラクションとして花火ナイターが開かれる。基本的には毎回300発だが、交流戦やシーズン最終戦(神戸での最終戦)など特別な日には「スーパー花火ナイター」として多めに花火を打ち上げる。

- 2005年度から吉本興業と業務提携を結んだ。3月27日の朝日放送『なにわ人情コメディ 横丁へよ〜こちょ!』(NGKで3月9日収録)に仰木彬監督や選手が劇中に出演し、チームをPRした。また、3月28日のホームゲーム開幕戦・対ロッテ戦(大阪ドーム)では、国歌斉唱をDonDokoDonの山口智充が担当した。この業務提携は2006年度も「よしもとプロデュース・Bsミックスモダン大作戦」として継続。3月31日の関西テレビ『NGKにバファローズがやってきた! ミックスモダン大作戦〜結束〜』(NGKで3月9日収録)には中村勝広監督・清原和博・中村紀洋らが出演してチームをPR。4月2日の大阪ドーム開幕戦(対北海道日本ハムファイターズ戦)では友近が国歌斉唱、また4月4日の対ロッテ戦では池乃めだかが国歌斉唱、レイザーラモンHGが始球式を行った。

- 2005年8月、『魔法戦隊マジレンジャー』とのコラボレーション企画が実施された。これは仰木監督の采配が「仰木マジック」とマスコミに称されていたことと、マジレンジャーがさまざまな魔法を使って悪を退治していくという物語のつながりから実現したもので、『マジレンジャー』の映画化記念イベントを兼ねて企画された。

- 2006年7月からはJリーグJ1のガンバ大阪と連携。2006年には当時ガンバに所属していた宮本恒靖と清原和博のポスターやグッズを合同で製作したり、オリックスの試合で宮本が始球式、ガンバの試合で吉井理人と北川博敏がキックオフセレモニーに出場した。なお、GS神戸を本拠としていた時代、隣接するユニバー競技場を本拠地としたヴィッセル神戸と提携し、ホームゲームが重複して開催される日は共通チケットを発売した。

- ただ、京セラドームの観客動員がやや伸び悩んでいることや神戸のファンの確保などの観点から、協約上のダブルフランチャイズが終了する2008年以後も兵庫県内(主として神戸)で20試合程度の準本拠地開催を行えるよう、兵庫県をフランチャイズとする阪神タイガースと交渉を進めており、2008年度以後も2007年度と同じ試合数(大阪48、神戸22、東京2)を確保している。なお、一軍の公式戦では上述3球場での開催のみだが、オープン戦とウエスタン・リーグでは姫路球場など神戸以外での兵庫県内の球場を使う事例がある。

- セ・パ交流戦では、大阪を事実上のメインとした2007年以後、対阪神戦、対巨人戦はそれぞれ大阪・兵庫で1試合ずつ、さらにそれ以外のカードのうちの1チーム2連戦を兵庫県内で開催する事例が多い。ダブルフランチャイズだった2005年と2006年はカードによって開催地が異なるケースが多く、同じカード・同じ球場で3連戦行う試合もあれば、上述2球団のように試合日によって開催球場を変える場合もあった。特に5月下旬のホームゲームの場合、大阪ドームでは他のイベント(コンサートなど)に使われるため、ある1カード(2 - 3連戦)が全て兵庫県内で行われる試合もある。

- 前述したが2011年は大阪での試合を増やす方針から、神戸での試合が20試合を切る見通しである。これに伴い、交流戦主管全試合(12試合)は京セラドームでの開催となった(当初5月31日と6月1日の横浜戦だけほっともっと神戸での開催が予定されたが、公式戦日程変更のため京セラドームに変更された。また阪神戦・巨人戦は元から2試合とも京セラドームでの開催となっていた)

- 2009年8月7日 - 9日のロッテ三連戦では関東にフランチャイズを置くロッテを東軍、オリックスを西軍に見立てて、大坂夏の陣をモチーフとしたイベント「Bs大坂夏の陣」が行われた。普段は本場メジャーリーグのようにファーストネームからコールするスタジアムDJもこの日は姓から順、ポジションも漢字読みでコール、さらにスコアボードの外国人選手にも漢字を使った当て字で表記される(例、ローズ→狼主、アレックス→亜力士、ラロッカ→羅六華)など戦国時代のような和風さを連想させる演出が行われた。また来場者には、先着6万人に赤色のユニフォームがプレゼントされた。

- 2009年8月29日・30日の対埼玉西武ライオンズ戦では35歳前後のファンを対象とした「R35ゲーム」が開催された。30歳代の入場者には西宮球場最後のシーズン(1988年)の内野自由席大人の価格で招待され、また当時の青春時代を思い起こさせるため、ウグイス嬢に『タッチ』の浅倉南役で知られる日髙のり子が起用された。翌年、2010年7月19日にも50歳代を対象とした「R50ナイト」が開催され、当時の世代に馴染みの深いアニメ作品『巨人の星』の星飛雄馬役の古谷徹、星明子役の白石冬美が場内アナウンスに起用された。

- 2008年より毎年ホーム開幕3連戦の内野自由席、外野自由席、一部指定席のチケット料金を値引し、さらに帽子やユニフォームをプレゼントするサービスが振舞われている。その甲斐も合って同カードは3万人以上の客入りを記録している。

- 2009年10月24日、日本球界ではいち早く先駆けて球団公式ツイッターを開設。

- 2010年5月30日、1995年の阪神・淡路大震災から15年経過したのを受けて、セ・パ交流戦において1995年当時日本シリーズで争った対東京ヤクルトスワローズ戦(スカイマークスタジアム)を、「がんばろうKOBEデー」として行われた。当日は、当時スタジアムDJをしていた「DJ.KIMURA」が担当し、選手たちは当時使用していた「BlueWave」時代のユニホームを着用して試合が行われた(球場でも復刻グッズが販売された)。また応援団も1995年当時に使用していた「応援歌」に差し替えて行われた(例:「坂口智隆」→「イチロー」・「T-岡田」→「藤井康雄」)。試合は3 - 1でオリックスが勝利し、観客動員も2010年最多の34,545人が球場に詰めかけた。

- 2010年7月16日 - 7月18日、「大坂夏の陣」を再び開催。甲冑をイメージした赤の特別ユニフォーム。全選手表示を漢字表記にしている。外国人(セギノール=「関乃流」、バルディリス=「英火(ニックネームの「AB」より)」等)はもとよりT-岡田を「暴君竜」(Tがティラノサウルスをイメージした登録名であるため)とした。この年はソフトバンクと対戦したが3戦全敗で終わった。

- 2011年1月30日から、公式サイトに「ハングル対応版」が登場。李承燁と朴賛浩の2人の韓国人選手の加入で韓国国内からのアクセスが多くなることを想定して設置された。

- 2011年7月1日 - 7月3日、3度目の「大坂夏の陣」を開催。リベンジレッドをテーマとした赤の特別ユニフォームを着用して試合に臨んだ。今回は対戦相手のソフトバンクも水色の特別ユニフォームを着用し、赤対水色の対決となった。前年同様に全選手表示を漢字表記(外国人選手では過去の例に加えへスマン=「兵州男」、フィガロ=「飛牙呂」など。移籍して対戦相手となったカブレラはカタカナ表記だが、告知画像では「亜力士(鷹へ寝返り)」とブラックジョークを交えて表記)にしている。結果はオリックスの3戦全勝で前年の雪辱を果たした。

- 2012年5月12日・13日、「Bs選手会プロデュースデー2012」を開催。テーマはテレビ朝日の「スーパー戦隊シリーズ」をモチーフにした「野球戦隊バファローズ」。

- 2012年「LEGEND OF Bs2012」を開催。「感動、激動の80's」と銘打ち、5月25・26日の広島戦と6月2・3日の巨人戦で阪急ブレーブスの1980年代当時の復刻版ホームユニフォームを着用、阪急時代のマスコットキャラクター「ブレービー」を復活させるなど阪急時代の雰囲気を再現。ちなみに、広島と巨人は、阪急と日本シリーズで対戦したことがある。

- 2012年6月29日 - 7月1日、4度目の「大坂夏の陣」を開催。前年のものと同じコンセプトの赤の特別ユニフォームを着用して試合に臨んだ。選手表示は選手紹介時にはこれまでの「夏の陣」同様に全て漢字表記(スケールズは「博比ノ助(「ボビー」と「スケ」から)」とした)が、試合中は通常と同じ表記とした。

- ファームの主催公式戦については、2012年から2019年まで、京セラドーム大阪から電車で片道900円以内のエリアにある大阪府内の球場(富田林バファローズスタジアム・豊中ローズ球場・高槻市萩谷総合運動公園野球場・花園セントラルスタジアム)で数試合を開催。上記の球場で開催する公式戦では、地元自治体からの後援を背景に、「地元住民による観戦を促す」というファーム事業グループの方針で前売券の販売窓口を地元のスポーツ用品店に限っている。2013年以降は、ほっともっとフィールド神戸・神戸サブ球場・あじさいスタジアム北神戸を除く兵庫県内の球場や、奈良県・和歌山県内の球場で主催する試合にも同様の方法を順次採用。この販売方法を採用した試合では、平均入場者数で他の主催試合を大きく上回っている。

- 富田林開催分については、初年度の2012年以来、窓口に指定された1つ(2013年以降は2つ)の店舗だけで前売券を完売している[181]。また、オリックス球団・富田林市の共催による「富田林ドリームフェスティバル」のメインイベントと位置付けられていることから、以下のように「NPB球団の主催・共催行事では初めて」という連動イベントも実施している。

- 2014年7月13日(日曜日)の福岡ソフトバンク戦終了後に、現役の二軍コーチによる「バファローズファームコーチドリームチーム」と「富田林氏軟式野球連盟ドリームチーム」が、3回限定の軟式野球で対戦。1-1の引き分けに終わった[182]。

- 2015年:7月25日(土曜日)の阪神戦を観戦することや、試合のチケット代金とは別に料金を負担することを条件に、希望者から抽選で75名を「星空のバーベキュー」(試合終了後に球場近隣のサバーファームで開催の交流イベント)へ招待[183]。「選手1人とファン3 - 4人が1つのテーブルに同席する」というイベントで、オリックスからは、当日の試合に出場・帯同していた23選手が出席した[184]。2016年にも、7月23日(土曜日)の広島戦終了後に、上記の条件でこのイベントを実施している。

- 2015年9月23日(水曜日・秋分の日)に佐藤薬品スタジアム(奈良県)で開かれた阪神戦では、「球場を満員にするプロジェクト」(オリックス球団・奈良県・帝塚山大学によるNPB初の産学官連携のプロ野球公式戦運営プロジェクト)の一環で、同大学および天理大学の学生が試合の運営を担当。その結果、同県内で開催のウエスタン・リーグ公式戦では最も多い5,116名もの来場者数を記録した[168]。

- 2020年には、日本国内で新型コロナウイルスへの感染が拡大している影響で、二軍の主催試合をオセアンバファローズスタジアム舞洲のみで実施する。

- 富田林開催分については、初年度の2012年以来、窓口に指定された1つ(2013年以降は2つ)の店舗だけで前売券を完売している[181]。また、オリックス球団・富田林市の共催による「富田林ドリームフェスティバル」のメインイベントと位置付けられていることから、以下のように「NPB球団の主催・共催行事では初めて」という連動イベントも実施している。

前身球団へのスタンス

当球団は、50年を超える伝統を持つチームを吸収合併し、なおかつ存続側の球団自体もオーナー企業の変更や本拠地移転を経験した複雑な歴史を持つ[注釈 46]。

球団は2006年に「阪急ブレーブス・近鉄バファローズ・ブルーウェーブの『3つのB』の伝統を大切にする」と宣言し、球団理念にもそれをうたっている[162]。2005年から2018年までの球団ロゴに複数形を示す「's」を加えていたのも、その理由であった[164]。

その一方、公式ウェブサイトの「ヒストリー」においてはオリックスが球団を買収した1988年(ブレーブスについては同年10月)以降の歴史のみが本文に記載されている[185]。近鉄については合併当初は創立時から記載していた(アーカイブ)。

パ・リーグでは東北楽天ゴールデンイーグルス以外の5球団がオーナー企業の交代と本拠地移転を経験しているが、このうち千葉ロッテマリーンズ公式ウェブサイト「チームヒストリー」、福岡ソフトバンクホークス公式ウェブサイト「「ホークスの歩み」」や埼玉西武ライオンズ公式ウェブサイト「伝説の西鉄ライオンズ」では、前身球団創設以来の歴史を記載している[注釈 47]。ただし、ホークスの場合南海時代の歴史やエピソードが積極的に取り上げられるようになったのは、ソフトバンクに親会社が交代してからで、ダイエー時代は「南海色をできるだけ消すという姿勢は、なかなか改められなかったようだ」という指摘がある[186]。ライオンズの場合も西鉄時代の歴史が記載されるようになったのは、西武による買収・移転から約30年を経た2008年からである。

球団関係者からは2007年の時点で「それぞれの球団のファンにすると、中途半端な印象があるのかもしれません」「2つの球団が合併したとはいえ、選手の大半は近鉄側でしたから、大阪に力点を置いた事業展開を行うべきだったのかもしれません」といった、複雑な成立過程を持つ球団ゆえの悩みを認める発言がなされている[187]。

2011年シーズンには「LEGEND of Bs 2011 蘇る黄金の70's」と題して1970年代の阪急・近鉄に光を当てたイベントが実施され、両球団の復刻ユニホームの使用や当時の選手とかつての阪急応援団長・今坂喜好による始球式がおこなわれたほか、このイベントの専用ウェブサイトでは両球団の創立以来の歴史も(1970年代を中心とする形ながら)記載された[188]。

2012年は前記の通り「LEGEND of Bs 2012 劇的 感動の80's」と題して1980年代の阪急・近鉄をクローズアップしたイベントを実施。1980年代の両チームの歴史を記載した専用ウェブサイトも開設された[189]。

2013年現在、これらの専用ウェブサイトへのリンクが上記「ヒストリー」のページに掲示されており、間接的な形ながら前身球団の歴史を公式ウェブサイトから知ること自体は可能になっている。京セラドーム大阪でも、「LEGEND of Bs 2011 蘇る黄金の70's」の開催を機に、前身球団(阪急・近鉄・ブルーウェーブ)の復刻ユニフォーム・キャップを3階のコンコースに常時展示している。

2013年シーズンには、オリックス・近鉄両球団の1990年代以降合併までの歴史を振り返る「LEGEND of Bs 2013 Miracle!夢が叶ったあの時」として、大阪近鉄が2001年のリーグ優勝時に着用した最後のユニホームを復刻。パリーグ6球団共同企画「レジェンド・シリーズ2013」では、ブルーウェーブ時代のユニフォームの復刻版が披露された。また、同年は大阪に本拠を置いた南海ホークス(1988年にダイエーが買収・本拠地を福岡へ移転)の創立75周年にも当たることから、後継球団の福岡ソフトバンクホークスとの間で「OSAKA CLASSIC 2013」(4月17日 - 19日の京セラドーム3連戦)を開催。オリックスナインが1978 - 1996年の近鉄、ソフトバンクナインが1984 - 1988年の南海仕様のユニフォームを着用した[190]。2014年の「OSAKA CLASSIC 2014」(5月16日 - 18日の京セラドーム3連戦)では、オリックスナインが1966年 - 1973年前期の近鉄、ソフトバンクナインが1972年 - 1973年後期の南海仕様のユニフォームで試合に臨んでいる(なお、2015年も5月1日から3日間開催された)。

「LEGEND of Bs」「OSAKA CLASSIC」の対象試合では、7回裏へ入る前(「OSAKA CLASSIC」の場合には7回表も含む)に前身球団の応援歌を流すなど、応援のスタイルも前身球団に沿った内容に変えている。球場内の売店では、前身球団の本拠地で人気を博した「スタジアムメニュー」や弁当の販売を復活させるほか、復刻ユニフォームのデザインや前身球団のマスコットにちなんだスペシャルグッズを発売。シリーズ終了後には、選手が試合で実際に着用したユニフォームを対象に、公式サイトでオークションを実施している。試合によっては、前身球団の著名なOBが試合前の無料トークショーや始球式に登場したり、前身球団の本拠地で「ウグイス嬢」や「スタジアムDJ」を務めた人物が試合中の選手コールやアナウンスを担当したりすることもある。シーズンの最終成績が5位であった2013年度には、このような復刻企画を繰り返したこともあって、主催72試合の平均観客動員数が前年度比8.1%増の19,979人を記録した。

前身球団からの歴史を伝える京セラドーム大阪内の無料展示施設「Bs SQUARE」

2014年3月4日からは、オリックス主催試合の開催日(試合開始予定時刻の3時間前から試合終了30分後まで)に限って無料で開放することを条件に、京セラドーム2階「スタジアムモール」の三塁内野席寄り(手形展示スペース付近)に「Bs SQUARE」という展示施設を常設[191]。前身球団で活躍した選手が実際に使用した野球用具・ユニフォームや、現役選手の手形・グラブ・ミットを展示している。また、(前身球団を含めて)球団史上重要な節目になった優勝を、写真・映像・資料(球団に贈られた記念のペナントやトロフィーなど)を通じて紹介する。

ちなみに、映像については、「『プロジェクトBs』シリーズ」(過去の「LEGEND of Bs」開催期間中に京セラドームやほっともっとフィールド神戸のビジョンで上映されたスペシャルムービー)の素材を流用。2013年までは2階の別フロアにあった「B's CLUB」(球団公式ファンクラブ)の受付や、球団主催イベントの開催にも対応したダイヤモンド状のフロアも設けられている。

旧運営者側の扱い

かつて運営していた事業者の側だと、ブレーブスの親会社だった阪急電鉄は、2006年の阪神電鉄との経営統合で阪神タイガースとの間接的な関係が生じた後も、正雀工場での阪急レールウェイフェスティバルでブレーブス関連のヘッドマークの展示やミニチュア標識板、ブレーブス坊やのグッズなどの物品販売が行われた年度がある。また阪急西宮ガーデンズでは「阪急西宮ギャラリー」で阪急ブレーブスに関する展示が行われている他、かつて球場敷地にあった「ブレーブス子供会記念碑」や「ブレーブス後援会記念樹」も再設置されている。また、阪急電鉄創業者・小林一三の旧宅に開設された小林一三記念館でも球団関連の展示が行われている他、ブレーブスOBによるトークショーが行われたことがある。ただし、阪神電鉄及び阪神タイガースへの配慮もあり、阪急阪神ホールディングス公式ウェブサイトの「グループのあゆみ」では、旧ブレーブスについての記述はない他、オリックス球団による阪急復刻企画への直接の協賛は行わなかった[注釈 48]。

その一方、旧バファローズの親会社だった近畿日本鉄道(近鉄)では、球団に関する権利関係のほとんどをオリックス球団およびオリックスグループ関連企業に譲渡しているためか、公式ウェブサイト上でも保有・売却の事実があったことを社史「近畿日本鉄道100年のあゆみ」から引用する形で簡略的に触れる程度で、サイト上の 歴代ポスターギャラリー でも旧バファローズ関連については一切掲載されないなど消極的な扱いとなった。

結果的に、現在も阪神電鉄・阪神タイガースを通じてプロ野球との一定の関係が残っている阪急阪神東宝グループと、一切手を引いた近鉄グループの間では前身球団へのスタンスに温度差がみられる。ただし、近鉄グループの中でも近鉄百貨店ではあべのハルカス近鉄本店でイベントを開いたり、2021年には当球団の応援セールやリーグ優勝セールを中日ドラゴンズ本拠地の近鉄パッセを除く各店舗で開くなど一定の関係を保っている[192][193]。

なお、阪急東宝グループ→阪急阪神東宝グループは、関係企業(阪急共栄物産など)が保持していた「ブレーブス」の商標権を期限切れ後に更新しなかったため、失効後はMLB球団のアトランタ・ブレーブスがロゴマークなど一部の分野で登録している。

ユニフォームの変遷

|

この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2013年1月)

|

一軍

- 1936年…現在のホーム用にあたる白地に飾り文字、ビジター用にあたるユニフォームは紺が使われていた[注釈 49]。

- 1937年 - 1940年…チームカラーがオレンジに変更される。また紺地に白のペンシルストライプが登場。

- 1940年 - 1944年…戦況の悪化により「H」マークを廃止。また、左袖には阪急の社章が入る。

- 1945年 - 1949年…「H」マークが復活。ビジター用に当たるグレーは「HANKYU」のロゴ。当時はペンキで描いていた。

- 1947年 - 1952年…ロゴの「H」マークが丸くなり、ホーム用に阪急独特のナール型(丸文字)背番号が登場。ビジター用は同じ書体で丸味のない角型。茶の「Braves」は1950年まで使用。

- 1951年 - 1954年…ペンシルストライプを復活。また、ロゴが赤茶に変更される。

- 1955年 - 1959年…ミルウォーキー・ブレーブスを意識したホーム用ユニフォームが登場。同時にチームカラーが紺と海老茶[194]に変更される。1957年から帽子のマークを変更。

- 1960年 - 1961年…「Braves」の書体が変更され1980年代初頭まで使われる。前立てラインが登場。また帽子のツバを赤に変更。

- 1962年 - 1971年…縦縞が初登場。この時代はマイナーチェンジが繰り返される。

- 1972年 - 1983年…衣類の技術的進化によりカラフルな色が出せるようになり、丸首ニット製ベルトレスユニフォームを採用。プルオーバーとなる。地色はホーム用が白、ビジター用はグレー。ロゴ、胸文字、背番号が赤(縁取り:黒)。アンダーシャツ、ストッキングが黒。首、袖が赤、黒、白のライン。帽子は黒地にHマーク、ツバが赤。マイナーチェンジを重ねつつ、1983年まで基本スタイルが踏襲され、黒、赤、白=常勝阪急のイメージが定着する。

- 1972年は、背番号と胸番号がビジター用もホーム用と同じナール型だったが、1973年以降は角型に戻った。

- 1975年 - 1979年…袖とパンツのラインが太くなり、首部分に伸縮ゴムが入る。1975年 - 1977年の3年連続日本一(1975年 - 1978年は4年連続リーグ優勝)になったゲンのいいユニフォーム。ビジター用は1975年は前年までから引き続きグレーだったが、1976年からスカイブルーに変更。スパイクが黒から赤地に白ライン(美津濃製の「M」ライン)となる。

- 1977年後半より、背番号の上に選手のネームが入る。

- 1980年 - 1983年…アンダーシャツ・ストッキングを赤に変更。同時に、ベルト式(オーバーカバータイプ)になり、ボタン型となる(但し、第3ボタンまでがボタン式であとは飾りボタンのプルオーバー型)。スパイクが白地に赤ラインになる。

- 1981年 - …袖のラインを「黒・白・赤」から「赤・白・黒」に変更(パンツのラインは変更なし)。下述する1984年以降のユニホームにも引き続き採用した。

- 1984年 - 1988年…帽子のマークが「H」から西洋の騎士が身につける「プレートアーマー」のマスクをイメージした「B」に変わり、前面が白になる。同時にホーム用がモデルチェンジ。ボタン無しのVネックプルオーバータイプとなり、「Braves」のロゴが筆記体から変わる。また、1947年以来続いていたナール(丸文字)型の背番号の書体が変更となり、角文字になり、胸番号がゴシック体になる。

- 1985年 - 1988年…ビジター用もモデルチェンジする。デザイン書体などはホーム用同様で、胸ロゴが「HANKYU」から「Hankyu」へと小文字のゴシック体にかわる。左袖にはブレービーのワッペン(三角形)がつく。

- 1989年 - 1990年…球団がオリックスに譲渡され、球団名がオリックス・ブレーブスに変更される。チームカラーをオリックス・ブルー(藍色)とブレーブス・ゴールデン・イエロー(黄色)に変更。阪急時代のプルオーバーのVネックが継続され、ラインは藍・黄・藍に変更。ビジター用は上下スカイブルー地から、上着が藍色(ラインの色も反転し黄・藍・黄)で下がホーム用と同じ白のスタイルになる。背番号、胸番号の書体が高校野球型の書体となる(この番号の書体はブルーウェーブになってからも使用され、2000年まで使用された。ただし「8」のみ、同じ書体を使用していた広島や中日のものと異なり、中央の交差部分がX型ではなく横棒になっていた)。袖のワッペンは、右のみ。ホーム用はオリックスの社章、ビジター用はブレービーのワッペン(三角形)。ビジター用のワッペンは1989年夏から変更(デザインは同じで、枠のみ逆三角形で黄色地に藍色の縁取りに変更)。帽子マークはチームロゴと同じ「Braves」(黄色)。またヘルメットの前面左から庇にかけて「赤の3本ライン」が入り(阪急で使われたものを継続し、親会社の新しいロゴにも取り入れられることになった)、球団名が「ブルーウェーブ」「バファローズ」となってからも2010年まで使用された(ビジター用は2009年に廃止)。

- 1991年 - 2000年…本拠地の神戸移転と球団名変更を機に胸のロゴが「BlueWave」に、帽子マークが「BW」に変更される。基本デザインは従来どおりの藍色と黄色(チーム名が変更されたため、この黄色の呼称も「ブルーウェーブ・ゴールデン・イエロー」に変更された)のユニフォーム。左袖はホーム用はオリックスの社章、ビジター用は「BlueWave」。この間、右袖のワッペンだけマイナーチェンジが繰り返される。

- 2001年 - 2004年…プルオーバーを廃止しボタン式に変更。オリックスブルーがより濃い紺色になり、従来のラインを廃止し紺色のラケットライン(ビジター用は地色と同色)が入り、選手名、背番号書体が斜体のかかったものに変更される。ヘルメットの「BW」ロゴがワッペンに変更。

- 2005年 - 2010年…近鉄との吸収合併により球団名がオリックス・バファローズに変更される。ユニフォームは胸のロゴを「BlueWave」から「Buffaloes」に変更し左袖に近鉄の文字を追加、帽子は「BW」を「Bs」に変更(胸・帽子ともにブルーウェーブ時代と同じ書体)しただけでそれ以外は従来どおり。新しいユニフォームを見た旧近鉄選手や旧近鉄ファンなどからの批判もあり、急遽大阪ドーム用のユニフォームを作成することになった。

- 大阪ドーム用ユニフォームは帽子と胸の左側部分に、従来とは異なるデザインの紺に黄色の縁取りがある「Bs」マークを使用。ロゴは水牛の角をモチーフにデザイン。前立てにはブルーウェーブ時代のユニフォームと同様に紺のラインが入っている。また、紺のラグランスリーブと帽子の赤いライン(パイピング部・天頂部から鍔の付け根、フロント部に縦に点線状に2本)、袖口の赤いラインに近鉄のイメージが残るように配慮されている(赤は近鉄のメインカラーであり、ラグランスリーブも色は異なるが1974年から1996年までの近鉄のユニフォームに使用されていた)。

- 2005年は阪神・淡路大震災から10年目の年で、神戸用ホームの左胸には「がんばろうKOBE 10th」のワッペンがつく。

- 2006年 - 2008年…神戸用ホームユニフォームの帽子・胸ロゴも大阪用と同じ書体のロゴに変更(ビジター用の帽子ロゴも合わせて変更)。2005年以後の神戸を除く地方遠征(公式戦では東京ドーム)は神戸仕様を使っていたが、2008年の東京シリーズは大阪仕様のものを着ていた。

- 2009年 - 2010年…ビジター用のユニフォームのデザインが変更。「ORIX」の文字や背番号などが白い文字になった。パンツのラインが赤色に変更。また、キャップはホーム用も含め大阪用に統一された(神戸用ユニフォームは廃止)。

- 2010年…ビジター用のキャップ及びヘルメットのデザインが変更。「Bs」の文字が白一色になり、オリックスのCIである斜め線が廃止された。庇の部分が赤色になった(ホーム用は変更なし)。また、デザイン変更に伴い、ニューエラ製のキャップからミズノ製へと変更。

- 2011年 - …帽子ロゴなどを除いて大幅にリニューアル。それまで使用されてきたオリックス・ブルー、ゴールデン・イエロー、赤に代わり、ウォーター・ネイビー(従来より深い濃紺)、エキサイティング・ゴールド(金色)、クール・ホワイト(白)がメインカラーとなる[195]。帽子はネイビー地でロゴがゴールド一色。ホーム用はラケットラインにゴールドを配色し、胸に「Buffaloes」ロゴが6年ぶりに復活。ロゴ自体も以前のブルーウェーブ型の書体から「Bs」マークに合わせた書体に変更。左側の「f」をひっくり返すことで「牛の角」をイメージし、配色は地色がネイビーで縁取りがゴールド。ビジター用は上下グレー地となり、「ORIX」のロゴもチームロゴと同じ字体に変更(オリックス球団初のロゴ変更)、ラケットラインはネイビー。ヘルメットはつや消し塗装を採用し、デザインは前述の帽子と同じものでホーム・ビジターとも統一され、赤の3本ラインが完全に廃止。日曜日のホームゲームで着用するサードユニフォームも採用[196]。デザインは上が濃紺、「Buffaloes」のロゴ・胸番号・背番号・背ネームがゴールドで下が白のユニホームとなる。3種とも、右袖に新ロゴマークを挿入。ユニフォームのデザイナーは池越顕尋、生地はミズノ社製でWBC日本代表のユニフォームと同じ素材を使用し、従来のものよりも約35グラムも軽く、また速乾性にも優れている[197][198]。

- 2012年…キャプテン・後藤光尊の左胸にキャプテンマーク(金縁に紺色)

- 2014年…サードユニフォームが変更。デザインは上が濃紺でゴールドのラケットライン、「Buffaloes」のロゴ・背番号・背ネームが濃紺地にゴールドで縁取り、胸番号がゴールド。両袖にゴールドのライン。右袖に「Bs spirits」のロゴマーク。下が白。帽子はつばがゴールド。ホームゲームの他、ビジターゲーム(2014年6月17日の対巨人戦など)で着用することもある。

- 2015年…キャップの庇をゴールドに統一(ヘルメットを除く)。ビジター用も含め、パイピング部がゴールドの単色となる。胸ロゴや背番号、背ネームがゴールドと白の2重縁取りに変更。また「第2のサードユニフォーム」としてゴールドを地色としたものが登場。

- 2016年…ビジター用をグレー地から、2015年シーズンに着用したサードユニフォームを踏襲した上着のみ紺色に変更(このスタイルのビジター用は2010年以来となる)。サード用は紺地に「ファイティングレッド」と称した赤色と白のパイピングを施し、帽子ロゴや胸番号などは赤に変更される。

- 2017年…サプライヤーがデサントに変更されたのに伴い、マイナーチェンジ。帽子が2014年以前のデザインに戻り、ネイビーの色合いが僅かに明るくなる。ラケットラインを廃止し、袖口と首回りのみのシンプルなライン(ゴールド)に変更。ホーム用はより純度の高い白「スーパーホワイト」を地色に採用。サード用は2016年度のビジター用を踏襲、新たにゴールド一色の「OB」マークを設定し、帽子や左胸にこのマークを入れ、胸番号が右胸側に移動。ヘルメットも今回初めてロゴの色以外の帽子のデザインが反映され、庇がゴールドになる。

- 2018年…サードユニフォームが変更(基本的な意匠やロゴは2017年度に準ずる)。上着の地色がホーム用と同じスーパーホワイトとなり、OBロゴ・背番号・背ネームの配色が赤地に紺と白の二重縁取り、胸番号が赤地に紺縁取り、ラインが赤と紺の二重ラインとなる。帽子は庇含めネイビー地に赤いパイピングで、OBロゴが赤地に白縁取り。右袖の「Bs spirits」エンブレムは、同様のカラーコンセプトであった2016年度と同じものが使用される。

- 2019年…帽子のロゴマークが「B」単体に変更(書体・カラーリングは変更なし)。上着は飾りボタン付きのプルオーバー式となり、背番号・胸番号の書体がワシントン・ナショナルズに似たもの(但し「1」「4」「5」は異なる)に変更され、胸番号は胸ロゴや背番号と同じ配色となる。袖口・襟首・ズボンのラインが1989年 - 2000年のブレーブス・ブルーウェーブ時代に酷似した紺・金・紺のラインとなる(当時とは違い、ビジター用でもラインの色は反転しない)。サードユニフォームはホーム用のゴールドの部分を「ブレイブ・レッド」と称する赤に差し替えたデザイン。

- 2020年 - 2021年…サードユニフォームが変更。1937年 - 1944年の阪急のビジターユニフォームを模した上下紺地(勝色)に白のストライプとなり、帽子と左胸に前年度の夏の陣ユニフォームで使用された猛牛マークが入る。胸番号・背番号・背ネームは紺地に白縁取り。また、ホーム・ビジター用とともにストッキングにBマークと2本のラインが入る[199](ホーム・ビジター用はゴールド、サード用は白)。

- 2022年…サードユニフォームが変更。前年度と同じストライプが採用され、白を主体としたカラーリングとなることでシンプルなデザインとなる。帽子とストッキングには新たなOBイニシャルマークが採用され、胸ロゴはアーチ状の書体で紺地にシルバーと白の二重縁取りの"BUFFALOES"となる。

- 2023年~…キャップのサプライヤーをニューエラに変更。ロゴマークは従来通りとし、パイピングがネイビーの単色に統一され、右側頭部にプライマリーマークが入る(それに伴い、ユニフォーム上着の右袖のプライマリーマークが廃止)。

- 2024年…サードユニフォームが変更。前年度と同様のデザインに、ネイビーを主体としたカラーリングとなった。胸ロゴは前年度と同じ書式で、ゴールドで"BUFFALOES"となる。ストライプ、背番号等も同様である。キャップには前年度と同様のデザインにゴールドをロゴに採用、また新たに、右側頭部に「BUFFALOES」と書かれた新マークが入った。

-

ホームユニフォーム(2017年)

-

ビジターユニフォーム(2018年)

-

大阪ドーム用ユニフォーム(2005~2010年)

-

2009年のビジターユニフォーム

限定ユニフォーム

- 2015年4月29日の対楽天戦・5月29日の対広島戦では「Bsオリ姫デー2015」、8月15日・16日の対ロッテ戦では「Bsオリ達デー2015」としてサードユニフォーム(ネイビー)の帽子鍔やラインなどゴールド部分をピンクに変更した限定ユニフォームを着用。

- 2016年、特別イベント「Bsオリ姫デー2016」・「Bsオリ達デー2016」・「Bsオリ姫&オリ達デー2016」において限定ユニフォームを着用[200]。

- オリ姫デー:地色をピンクとし、ネイビーとホワイトのギンガムチェック柄。

- オリ達デー:地色をブルーとし、ネイビーとホワイトのギンガムチェック柄。

- 2017年6月10日を「Bsオリ達デー2017」、6月11日を「Bsオリ姫デー2017」(ともに対中日戦)と題し、ネイビー地に濃淡で「大阪のおばちゃん」をイメージしたヒョウ柄が描かれた限定ユニフォームを着用。この年よりピンクを使用したユニフォームは選手向けには作成されず、球場配布やグッズとしての販売等ファン向けの展開へと縮小される。

- 2018年6月24日を「Bsオリ達デー2018」、7月8日を「Bsオリ姫デー2018」(ともに対ソフトバンク戦)、7月16日を「Bsオリ姫&オリ達デー2018」(対日本ハム戦)と題し、ネイビー地に選手の躍動感やチームの結束等をイメージする幾何学模様が描かれた限定ユニフォームを着用。なお、当該イベントにおける選手の限定ユニフォーム着用はこの年が最後となっている(オリ姫デーは翌年以降も継続、オリ達デーは2020年〜2022年は開催なし)。

- 2021年9月18-20日の対西武戦では「Bsオリっこデー2021」と題し、選手・マスコット・BsGirlsがそれぞれのニックネームを背ネームとして使用した特別ユニフォームを着用(デザインはホーム用と同一)。当初は4月30日-5月2日の対ソフトバンク戦でのイベント開催が予定されていたが、緊急事態宣言発令を受け当該試合が無観客での開催となったため、上記日程へと延期された。

- 2022年3月29-31日の対楽天戦、4月1-3日の対日本ハム戦を「Bs本拠地開幕シリーズ2022」と銘打ち、前年度のパリーグ優勝記念として、胸ロゴ・胸番号・背番号・背ネームの配色を反転させゴールドをメインとし、右袖にチャンピオンロゴワッペンが入った特別ユニフォームを着用。また同年4月29日-5月1日の対西武戦では「Bsオリっこデー2022」と題し、サードユニフォームをベースに前年度同様選手や各関係者のニックネームを入れた特別ユニフォームを着用(ニックネーム自体は各個人の任意で、前年度から継続の者と変更した者が混在している)。

- 2023年4月4-6日の対ソフトバンク戦、4月7-9日の対日本ハム戦を「Bs本拠地開幕シリーズ2023」と銘打ち、前年度のパリーグ優勝・日本一達成記念として、前年度同様に各ロゴがゴールドメインの配色で、左胸部分(胸ロゴの"oe"の位置)に"V"を象ったマークが入った特別ユニフォームを着用。また同年5月5日-5月7日の対西武戦では「Bsオリっこデー2023」と題し、ホームユニフォームをベースとしカタカナで「バファローズ」と書かれた胸ロゴ、選手や各関係者のカタカナ表記のニックネームが入った特別ユニフォームを着用。

前身球団の復刻版

- 「がんばろうKOBE」のスローガンが15周年目となる2010年5月30日の東京ヤクルトスワローズ戦に、1日限定でブルーウェーブ時代のユニフォームが復刻された[注釈 50]。なお、当日選手が着用したユニフォームはチャリティー販売に出品され、売上金の一部が復興関連団体に寄付された[201]。

- 2011年5月7・8日の対ロッテ戦および5月20・21日の対広島戦では「LEGEND OF Bs 2011 〜蘇る黄金の70'S〜」と題して、阪急ブレーブスの1977年 - 1979年当時の復刻版ユニホームを着用した(デザインは上述。背ネームのない1977年前期までのバージョン。ウエスト部は当時と異なりカバー付きベルト仕様)。最初のロッテ戦のみ、スコアボードの表示も「阪急」とした。また同年8月12日 - 14日の対西武戦・同月26日 - 28日の対ロッテ戦では近鉄バファローズの1974年 - 1977年当時の復刻版ユニホームを着用した(デザインは大阪近鉄バファローズ#ユニフォームの変遷を参照。背ネームがなく、猛牛マークと炎を組み合わせた袖章の1976年までの物だが、ウエスト部は1978年以降に準じたカバー付きベルト仕様)。同年9月10日・11日の対西武戦はブルーウェーブ時代の復刻版ビジターユニフォームを着用。

- 2012年…「LEGEND OF Bs2012~感動、激動の80's~」と銘打ち、5月25・26日の広島戦と6月2・3日の巨人戦で阪急ブレーブスの1984年 - 1988年当時の復刻版ホームユニフォーム(デザインは上述、なおバックネームは当時と異なりヘボン式を採用)を、8月4・5日のロッテ戦と同月24 - 26日の西武戦で近鉄バファローズの1978年 - 1996年当時の復刻版ホームユニフォーム(デザインは大阪近鉄バファローズ#ユニフォームの変遷を参照、帽子は1978年後期からのものを使用)を着用する。

- 2013年4月19日 - 21日のソフトバンク戦で「OSAKA CLASSIC 2013」と銘打ち、近鉄バファローズの1978年 - 1996年当時の復刻版ホームユニフォームを着用する。また、ソフトバンクも南海ホークスの1984年 - 1988年当時の復刻版ホームユニフォームを着用する(デザインは福岡ソフトバンクホークス#ユニフォームの変遷を参照)ほか、「LEGEND OF Bs2013〜Miracle!夢が叶ったあの時〜」と銘打ち、4月12日 - 14日の日本ハム戦でブルーウェーブ時代の1991年 - 2000年当時の復刻版ホームユニフォーム[注釈 51]を、6月15・16日のヤクルト戦と8月23日 - 25日の日本ハム戦で大阪近鉄バファローズの1999年 - 2004年当時の復刻版ホームユニフォームを着用する(デザインは大阪近鉄バファローズ#ユニフォームの変遷を参照。なお、ユニフォームの生地は2011年から使用しているユニフォームと同じ素材で、当時のユニフォームとは異なる)。なお、ブルーウェーブ時代のユニホームは、8月から9月にかけて行われるパリーグ6球団共同企画『レジェンド・シリーズ2013』の期間中にも使用される[注釈 52]。

- 2014年、ソフトバンクとの共同企画「OSAKA CLASSIC 2014」[注釈 52](5月16日 - 18日、京セラドーム大阪)において、近鉄バファローズの1966年 - 1973年当時の復刻版ホームユニフォームを着用。また、ソフトバンクも南海ホークスの1972年 - 1973年モデルの復刻版ホームユニフォームを着用。

- 2015年、4月18日・19日のVS西武戦で開催の「がんばろうKOBE~あの時を忘れない~」にて、「がんばろうKOBE」のスローガンが20周年目の節目を迎えるにあたり、ブルーウェーブ時代の復刻ユニフォームを着用。5月1~3日、ソフトバンクとの共同企画「OSAKA CLASSIC 2015」[注釈 52]において、オリックスは大阪近鉄バファローズ時代の復刻ユニフォーム(1999年 - 2004年着用ビジターユニフォーム)、ソフトバンクは南海ホークス時代の復刻ユニフォーム(1983年着用ホームユニフォーム)をそれぞれ着用。

- 2016年、9月3日・4日の対日本ハム戦(ほっともっとフィールド神戸)と9月11日の対ロッテ戦(京セラドーム大阪)で開催の「THE ORIGIN of Bs 〜蒼き勇者の閃光〜」にて、オリックス・ブレーブスであった1989年 - 1990年当時の復刻版ホーム用ユニフォームを着用[170]。

- 2017年、「KANSAI CLASSIC 2017」と銘打ち4月28日 - 30日の対ソフトバンク戦(京セラドーム大阪)で近鉄バファローズ復刻ユニホームを(対戦相手のソフトバンクも南海ホークス時代の復刻ユニフォーム着用)、5月5日 - 7日の日本ハム戦(京セラドーム大阪)で阪急ブレーブス復刻ユニホームを着用。

- 2018年、「KANSAI CLASSIC 2018~レイルウェイズシリーズ~」と銘打ち4月28日 - 30日の対ソフトバンク戦(京セラドーム大阪)で近鉄バファローズ復刻ビジターユニホームを(対戦相手のソフトバンクも南海ホークス時代の復刻ビジターユニフォーム着用)、5月1日 - 3日の西武戦(京セラドーム大阪)で阪急ブレーブス復刻ビジターユニホームを(対戦相手の西武も復刻ユニフォーム着用)着用。阪急ブレーブス復刻ユニホームは5月27日のロッテ戦(わかさスタジアム京都)でも着用した。

- 2019年、平成最後のホームゲームとなる4月29日の西武戦では「ありがとう平成シリーズ」と題し、1991年 - 2000年のブルーウェーブ時代のホームユニフォームを着用。パリーグ2連覇・日本一達成時の監督の仰木彬(当該日が誕生日でもある)を偲び、選手・監督・コーチ全員が背番号72を背負った。また同年、「KANSAI CLASSIC2019」として[202]、いずれも京セラドーム大阪で施行された5月17・18・19日の西武戦では1999年の大阪近鉄時代のビジター仕様、同28・29・30日のソフトバンク戦では1970-71年の阪急時代のホーム仕様(ソフトバンクも同時期のビジター仕様)のそれぞれのユニフォームを着用した。なお後者は2019年8月27・28日にわかさスタジアム京都で予定されていた同じ組み合わせでも着用する予定[203] とされていたが、降雨中止となった(代替試合となる9月28・29日の京セラドームでは着用しない)。

- 2020年、震災から25年、球団の神戸移転30年を迎えるこの年は「THANKS KOBE~がんばろうKOBE 25th~」として、ほっともっと神戸での8試合(対西武戦2試合、対ロッテ戦2試合、対楽天戦4試合、対楽天戦での復刻ユニフォーム着用は史上初)で1995年のブルーウェーブ時代の復刻ユニフォームを着用。なお、新型コロナの影響で9月15日 - 17日の楽天戦3試合のみの実施となった。

- 2025年、震災の発生から30年目を迎えるにあたり、神戸開催の6試合において、1995年のブルーウェーブ時代の復刻ユニフォームを着用[204]。

Bs夏の陣

2009年8月7日 - 9日の対千葉ロッテマリーンズ戦において初開催された。特別ユニフォームは開催日により異なる3種類のデザインが採用された。ベースは赤地であり、入場者に配られたユニフォームの背中部分には大きく「大阪夏の陣」の文字がプリントされていた。7日開催分のデザインと8日、9日の文字デザインは異なっていた。

- 2010年7月16-18日の対ソフトバンク戦に行われるイベント「Bs 大坂夏の陣」にて、特別ユニフォーム(略称:ZIN-UNI2010)が着用された。デザインは戦国時代をイメージしたもので、肩には甲冑をあしらった装飾が施されており、色も普段の青と違い、赤を基調としている[205]。

- 2011年7月1日 - 3日の対ソフトバンク戦では「Bs大坂夏の陣2011」と銘打ち、前2年間での「夏の陣」が1勝5敗と大きく負け越していることや史実の「大坂夏の陣」でも西軍が敗れていることを理由に、上半身を「リベンジレッド」と名づけられた赤色としたユニフォームを着用した。結果はホークス相手に三戦全勝し、リベンジを果たした形となった。デザイン自体はサードユニフォームをベースとしており、右袖にはロゴマークに代わってイベント用マークが入る。またラケットラインは入らない。

- 2012年6月29日 - 7月1日の対ロッテ戦では「Bs大坂夏の陣2012」と銘打ち、前年同様の赤色ユニフォーム(コンセプト「LEGEND RED」)を着用する。なお、昨年の「リベンジレッド」と異なる点は白のラケットラインが入る部分である。

- 2013年8月9日 - 11日の西武戦では「Bs大坂夏の陣2013」と銘打ち、SHINING RED(シャイニングレッド)のユニフォームを着用。イベント協賛のイオンのカラーにあわせたもので赤よりも紫に近い色となっている。

- 2014年7月5日(ほっともっとフィールド神戸)・6日(京セラドーム大阪)の西武戦と8月1-3日のロッテ戦(京セラドーム大阪)では「Bs夏の陣2014」と銘打ち、水都大阪と港町神戸にちなみ水色を基調としたユニフォームを着用。デザインはホームユニフォームがベースで、右袖にはロゴマークに代わってイベント用マークが入る。帽子はサードユニフォームで使用しているものを使用。

- 2015年、「Bs夏の陣2015」と銘打ち、7月4・5日のソフトバンク戦(ほっともっとフィールド神戸)と同31日~8月2日の楽天戦(京セラドーム大阪)で特別ユニフォームを着用すると発表。7年目となる今回のコンセプトは「HIGH!」。世界へ誇れるチームを表し、ユニフォームは地球をモチーフに世界地図がプリントされたデザインが特徴。

- 2016年、6月24-26日の日本ハム戦、7月29-31日および8月23・24日の西武戦にて「Bs夏の陣2016」と銘打ち、黒地に赤や青で宇宙の星の光をイメージした特別ユニフォームを着用。

- 2017年、6月25日のロッテ戦、8月1-3日のソフトバンク戦で「Bs夏の陣2017」と銘打ち、夏の陣の原点である赤を再び使用し、赤いデジタルカモフラージュ柄の特別ユニフォームを着用。

- 2018年、8月7-9日の西武戦、8月10-12日のロッテ戦で「Bs夏の陣2018」と銘打ち、ダイヤモンドの光沢をイメージした白と黒の模様が入った特別ユニフォームを着用。

- 2019年、8月2-4日の西武戦、8月23-25日の日本ハム戦で「Bs夏の陣2019」と銘打ち、「アグレッシブブラック」と称する黒とグレーを基調とした特別ユニフォームを着用。帽子マークは猛牛をモチーフとしたもの(近鉄時代とは異なる)を新たに採用。後に9月14-16日の楽天戦でも追加開催された。

- 2021年、7月6-8日の楽天戦、8月17・18日の日本ハム戦、8月20-22日の西武戦、8月27-29日のソフトバンク戦で「Bs夏の陣2021」と銘打ち、「エナジーグリーン」と称する黄緑色を使用した特別ユニフォームを着用。地色は上下グレーで、胸ロゴは左胸にBマークが入っている。

- 2022年、8月5-7日の日本ハム戦、8月9-11日の楽天戦、8月16・17日のロッテ戦、8月26-28日の西武戦で「Bs夏の陣2022 supported by DmMiX」[206] と銘打ち、ゴールドブラウンを基調にしたクラシカルなデザインの特別ユニフォームを着用。

- 2023年、8月のオリックス主催試合で「Bs夏の陣2023 supported by SAMTY」[207]と銘打ち、前年度の夏の陣ユニフォームの色違いの深緑色を基調にしたデザインの特別ユニフォームを着用。「WE ARE BRILLIANT 」や「さらに光り輝く夏になる!!」などをキャッチコピーとしていた。

-

「Bs夏の陣2021」ユニフォーム

二軍

- 2000年 - 2009年…「サーパス神戸」(2006年以後は単に「サーパス」のみ)時代のユニフォーム。帽子は、青地に青緑色の文字で「SURPASS」。

- ホーム用:ベースは白、パンツは白、シャツの首・袖口・パンツの横ラインに青と青緑のツートンカラーのライン、胸マークは青フチに青緑の文字で「SURPASS」、左袖に穴吹工務店の社章、右袖にサマー・シルキー。背ネームは青、背番号は青緑のフチに青。

- ビジター用:ベースは青、パンツは白、シャツの首・袖口・パンツの横ラインに青緑と青のツートンカラーのライン、胸マークは青フチにシルバーの文字で「SURPASS」、左袖に穴吹工務店の社章、右袖にサマー・シルキー。背ネームは青緑、背番号は青緑のフチにシルバー。

球団旗の変遷

|

この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2013年1月)

|

一軍

- 1936年 - 1947年…藍色地に野球のグローブとボールを模したマーク。グローブの上の部分に「OSAKA」、下の部分に「NIPPON」、ボールの部分に「HANKYU」。

- 1947年 - 1988年…球団ニックネームを「ブレーブス」に。藍色地に黄色で勇者のマーク。その下に赤いリボン、それに白地で「HANKYU」。後に、勇者マークのデザインをシンプルにしたものにリニューアル。

- 1989年 - 1990年…オリックスに球団が譲渡され、球団名が「オリックス・ブレーブス」に。左右セパレート型で、左は白地にオリックスの社章、右は藍色地に「Braves」。

- 1991年 - 2005年…球団名が「オリックス・ブルーウェーブ」に。上下セパレート型に変更。上が白地にオリックスの社章、下が藍色地に「BlueWave」。

- 2005年 - 2008年…大阪近鉄バファローズを吸収合併し、球団名が「オリックス・バファローズ」に。デザインはブルーウェーブ時代の「BlueWave」を「Buffaloes」に変更しただけ。

- 2009年 - 2010年…球団旗からオリックスの社章が消える。白地に大きく「Bs」。その下に細い赤色のライン、小さく「ORIX Buffaloes」。

- 2011年 - …白地に上部に小さく「ORIX BUFFALOES」。その下には、この年より導入された「Buffaloes」のロゴ(「Buffaloes」のfの文字が続くところで左右反転し牛の角を表現)が大きく入る。

二軍

- 2000年 - 2002年…ファームのチーム名を「サーパス神戸」とする。上が白、下が青緑のセパレート型。上は、白地に穴吹工務店の社章。下は青緑を地色にサーパス神戸のロゴ。

- 2003年 - 2008年…穴吹工務店との契約が切れたため、球団旗を変更。上の穴吹工務店のロゴ部分を削除、下の青緑地にサーパス神戸のロゴを全面に。穴吹工務店との再契約後もデザインは戻さずそのまま使用。

主なキャンプ地

- 宮崎市清武総合運動公園SOKKENスタジアム(宮崎県宮崎市) - 2015年春季より(2016年以降は二軍も使用する)。

- 宮古島市民球場(沖縄県宮古島市) - 1993年から2014年まで(ただし二軍は2015年まで使用)。

- 高知市東部総合運動場野球場(高知県高知市) - 現在も秋季キャンプで使用している。

- 高知市野球場(高知県高知市)

印象的な試合

|

この節には複数の問題があります。

|

無安打で勝利