ロジスティクス

ロジスティクスとは、ロジスティクスの意味

ロジスティクスとは、物流の一連の流れを最適化し、さまざまな工程を一元化して管理すること。わかりやすくいうと、製品の保管から輸送、包装、流通加工などの流れを企業が一括で管理して、素早く届けたり、製品が消費者に届くまでの流れに無駄がでないようにしたりするという意味である。英語ではlogisticsと書き、もともとは兵站という意味で使われていた。ロジスティクスの目的

ロジスティクスの目的は物流の管理を最適化して、消費者のニーズに対応したり、より良い取引をしたりすることにある。また、会社全体で自然環境への配慮や職場環境の改善を目指したり、コストや在庫を減らしたりすることを目的とする場合もある。logistics(兵站)は、軍事用語としてはもともと武器や食料などの物資を、後方から前線へと補給する活動のことを意味する。ビジネス用語として用いる際には、ビジネス・ロジスティクスという表現をすることも多い。ロジスティクスに関連した資格試験に、ロジスティクス・オペレーションがある。ロジスティクス・オペレーションは、厚生労働省が定める職業能力評価基準に準拠した資格試験で、輸送や保管に関わる基礎的な知識や、ユニットロードシステムや荷役、保管に使う機器の知識などについて出題される。

ロジスティクス

logistics

「logistics」とは、「兵站学」や「物流」といった物資やモノを必要に応じて生産し必要なところに届けることまでを目的としたモノの一元管理を意味する英語表現である。

「logistics」とは・「logistics」の意味

「logistics」とは、「兵站学、物流管理、ロジスティクス、事業計画」といった意味を持つ英単語である。元々は軍事に関わる「兵站学」を意味する言葉であり、「戦争下、作戦を遂行する部隊に対する物資の補給や整備、兵員の衛生、施設の構築や維持などを支援する計画やその問組」や「戦闘中、実際に攻撃を行わない後方支援を行う部隊の活動など」を示す言葉である。「必要なものを、必要な時に、必要な量を、必要な場所に補給すること」が「logistics(兵站学)」の神髄であるとされる。世界的には近代以前からこのような考え方があったとされ、例えば、兵站能力に優れていたと評価される13世紀のモンゴル軍は、300キロ近い距離を3日で移動できたと言われる。このような意味から転じて、現代のビジネスにおいて「原材料の調達、生産製造、販売に至るまでの物流・管理」を示す用語として用いられるようになったとされる。言葉の意味を明確にするため、「business logistics(ビジネスロジクティクス)」と呼ぶこともある。日本語においては「物流(管理)」と訳されることも多いが、単純な荷物の動きだけではなく、商品の生産から消費されるまでの全体をより効率よくすることを目的としている。このような意味を持つ最適な日本語がないため、「logistics」をカタカナ読みした「ロジスティクス」という表現が用いられることも多い。「logistics」は様々なシーンに用いられることがあり、例えば「meeting logistics」という表現で「会議の効果的な実施方法、運営手順、必要なもの」などをまとめて示すことがある。

また、「logistics」から派生した言葉として「logistically」があり、「ロジスティクスに」といった意味を示す。

「logistics」の発音・読み方

「logistics」の発音記号は「loʊdʒístɪks」であり、カタカナ読みすると「ロジスティクス」となる。「logistics」の略語

「logistics」の略語は、英語の場合「LOG」である。日本語においては「ロジ」と呼ばれる。「logistics」の語源・由来

「logistics」の語源は、フランス語「logistique」であるとされる。「logistics」と「logistic」の違い

「logistic」は「兵站学の、物流の」といった形容詞として用いられる。その他、「記号論理学」という名詞、「記号論理学の」といった形容詞の意味も持つ。一方、「logistics」は名詞である。「logistics」を含む用語の解説

「LOGISTIC関数」とは

「LOGISTIC関数」とは、「LOGISTIC方程式(ロジスティクス方程式)」で求められる解の関数のことを示す言葉である。「LOGISTIC方程式」は生物の個体数の変化を示す数理モデルの一種で、人間であれば人口の変動を示すことができる。解は特徴的なS字型の曲線を描くため、「LOGISTIC曲線(ロジスティクス曲線)」と呼ばれる。

「logistics」の使い方・例文

「logistics」は「兵站学、物流」といった意味を持つ英単語である。「We are learning about logistics in history.(歴史上の兵站学について学んでいます)」や「Logistics costs continue to increase.(物流費用は増加し続けている)」といった表現ができる。荷物を運搬するという意味にとどまらず、生産から消費に至るまでのすべての工程において、包括的な「モノ」の計画・管理を意味するため、日本語においては「ロジスティクス」とカタカナ語を用いることも多い。具体的には、「Our company is focused on logistics.(我が社はロジスティクスを重視している)」や「We will contribute to the realization of more efficient logistics.(より効率的なロジスティクスの実現に貢献します)」といった形となる。「物流」という用語には「logistics(ロジスティクス)」と同様の意味があり、「輸送」や「運輸」とは異なるため、「物流」と訳されることも珍しくはない。例えば、「logistics center(物流センター)」や「logistics services(物流サービス)」、「international logistics(国際物流)」といった用語に見られる。前後の文脈やカタカナ語の頻度などの合わせて、「物流」とするか「ロジスティクス」とするか判断する必要がある。

「logistics」の英語での説明

Logistics refers to the planning and activities of supply support for troops in war. It has evolved from there into a business term meaning the planning and management of the movement of goods from production to consumption.ロジスティクス【logistics】

ロジスティクス

ロジスティクスは、もともと軍隊用語で兵站(へいたん)と訳される。

作戦計画に従って兵器や兵員を確保し、管理し、補給するまでの全ての活動を言う。前線で戦闘に従事する前方業務に対して、後方業務または後方支援と呼ばれる業務領域を指す。

ロジスティクスという言葉は、「物流」と同義語的に扱われることも多いが、本来のロジスティクスは、調達から販売、消耗部品の供給という物流的な側面の他に、設備メンテナンス体制や製品のライフサイクルを課題にする広範な領域の業務を対象とする。

あえて見方で識別すれば、ロジスティクスは、物本来の機能を発揮させるための支援に着目しているのに対し、物流は、物の移動や滞留に着目しているとも言える。

なお、「物流」という言葉は、Physical Distributionの訳である「物的流通」の省略形が定着したものである。

ロジスティクス

ロジスティクス

ロジスティクス

マシン、パーツ、機材などの輸送、流通システムのこと。WRCではヨーロッパラウンドを2セット、ヨーロッパ外のラリーを1セットの機材でカバーするが、F1のようにパッケージの輸送はなく、各チームが独自のアレンジを行う。14か国を転戦するため輸送方法もエア、コンテナ船、陸路など多岐にわたり、確実にラリーを実行するためにはロジスティクスが重要となる。ワークスチームでは専門の担当員をおき、ロジスティクスを委託するエージェントも2つ程度に集約している。

ロジスティクス

【英】:logistics

概要

経済活動において, 顧客が本当に要求するものを, 要求する量だけ, 要求するときに, 要求する場所へ供給するための諸活動をロジスティクスと呼ぶ. 効果的なロジスティクスを実現するためには, 個々の物流業務の改善だけではなく, 調達, 生産, 物流, 販売などからなるシステム全体をトータルに捉えた最適化が必要となる. もともとは軍事用語の「兵站」に対応し, 物資や兵員供給などの後方支援を意味していた.

詳説

経済活動では, 生産者から消費者へ製品やサービスなどの商品を供給することでさまざまな価値が生み出される. これを生産者の立場からではなく, 顧客である消費者の側に立って考えると, 顧客が本当に要求する商品を, 要求する量だけ, 要求する時に, 要求する場所まで供給することが重要であり, そのための諸活動をビジネスロジスティクス, または単にロジスティクスと呼んでいる.

ロジスティクスとは, もともと兵站とか後方支援を意味する軍事用語であり, 戦地での物資や兵員の調達, 輸送, 管理をトータルな戦略にもとづいて行うことを意味していた. この概念が, 企業活動の中で特に物流(physical distribution)の分野に転用され, 現在では生産や販売も含む概念に拡張されて用いられるようになったのである. つまり, ロジスティクスとは, 「顧客の要求に適合することを目的として, 調達・生産・物流・販売を効率的・総合的におこなうこと」ということもできる.

ロジスティクスを進める上での本質的な要因として, そもそも生産者と消費者には, 空間的なギャップ, 時間的なギャップ, 社会的なギャップの3種類のギャップがある点が指摘できる.

- 社会的なギャップ… 生産者と消費者は, 通常, 経済的に別々の主体である. したがって, 所有権に移動にともない, 受発注や代金決済などの事務処理や, 検品, 検収などの作業をあわせて行う必要がある.

さらに商品は, より消費者に近づくにつれて個別の品揃えが要求されるのに対し, 生産者側では大量一括処理が効率の点から適しているという要因も指摘することができる.

|

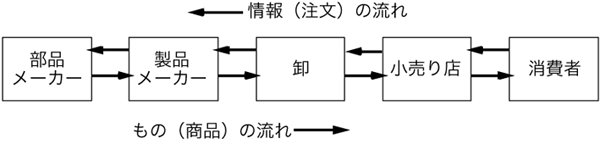

図1:ロジスティクス全体の流れ |

これらの要因を克服するために, 一般的には図1に示すような卸や小売りといった流通業者が存在し, さらに物流業者も加わって物の流れと情報の流れを媒介する機能を担っている.

近年, ロジスティクスが注目されるようになった背景には, 顧客の要求がますます多様化し, より多頻度で多品種少量の注文に対しても最短のリードタイムで対処できることが求められるようになった点があげられる. そして, 発注方法, 納品方法についてもさまざまな要求に対応できなければならない. さらに, 公害や交通渋滞など地域の環境問題に対する配慮も重要であり, このような点をすべて満足するような製品供給のしくみを, できるだけ低コストで実現しなくてはならないのである. この問題に対処するためには, 輸送, 保管, 流通加工, 包装, 荷役, 物流情報といった物流に関する基本機能を部分的に改善するアプローチでは限界があることは明らかであり, 部品や資材メーカーから最終消費者に至るサプライチェーン全体の物の流れと情報の流れの最適化が必要となる.

ロジスティクス全体の最適化を実現するためには, 今まで各企業が個々にもっていた物流システムおよび情報システムを企業の垣根を越えて統合し, それぞれのケースに応じて再構成することが求められている. 例えば, 物流の統合化として, 配送先を同一とするいくつかの企業がグループを形成し, パレットの共通化, 規格化などを経て, 共同配送, 共同輸送を実現し効果をあげている例が報告されている. また, メーカーが流通機能を取り込むケースやその逆のケースなど, 垂直的な統合も進められている. さらに, サードパーティー・ロジスティクスと呼ばれる, 第三者が主体的かつ総合的にロジスティクスを進めるケースも見られる. そして, これらの物流システムの統合化とあわせて, ロジスティクスを構成する企業間の情報システムの統合も進んでおり, VAN(付加価値通信網)を用いた共同受発注システムや, 小売店とメーカーを直結したCRP(連続充填プログラム), そしてインターネットを利用したダイレクトマーケティングなど, 水平的または垂直的なシステムの統合と再構成が現在盛んに行われている.

[1] 阿保栄司, 『ロジスティクス革新戦略』, 日刊工業新聞社, 1993.

[2] 圓川隆夫, 『トータル・ロジスティクス -生販物統合化のキーポイントー』, 工業調査会, 1995.

[3] 苦瀬博仁, 『付加価値創造のロジスティクス』, 税務経理協会, 1999.

[4] 富士通ロジスティクスソリューションチーム編, 『先端事例に学ぶロジスティクスが会社を変える』, 白桃書房, 1999.

| 生産・在庫・ロジスティクス: | プル方式 メディアン問題 ラインバランシング ロジスティクス ロジスティクスネットワーク設計問題 ロットスケジューリング ワグナー・ウィッティンモデル |

ロジスティクス

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/04/25 22:33 UTC 版)

ロジスティクス(英: logistics[† 1])とは、原材料調達から生産・販売に至るまでの物流、またはそれを管理する過程。原義は軍隊で使用される兵站を意味し、人員を適切に配置し全体の効率を高める手法を指す[1]。

定義

ロジスティクスは、たとえば以下のように定義される。

- ロジスティクスとは、サプライチェーンプロセスの一部であり、顧客の要求を満たすため、発生地点から消費地点までの効率的・発展的な「もの」の流れと保管、サービス、および関連する情報を計画、実施、およびコントロールする過程である[2]。

ロジスティクスは、物流において生産地から消費地までの全体最適化を目指す。

歴史

もともとロジスティクスは兵站(へいたん)を表す軍事用語であった。軍事用語としては、作戦計画に従って兵器や兵員を確保し、管理し、補給するまでの全ての活動を言う。前線で戦闘に従事する前方業務に対して、後方業務または後方支援と呼ばれる業務領域を指す。その後、産業構造の高度化により、ビジネス用語としても用いられるようになった。

経済活動におけるロジスティクスはビジネス・ロジスティクスとも言われ、区別されることもある。

ロジスティクスの研究はマーケティングの研究の一部として発展してきた。2000年にダグラス・M・ランバートは米国におけるロジスティクス研究の歴史をまとめた。以下はその引用である。

- 1901年 - 農産物の流通におけるコストとその他の要因を論じる書籍の出版。

- 1916年 - ロジスティクスの戦略的な側面を論じる書籍の出版。

- 1916年 - マーケティングと流通チャネルのコンセプトを紹介する書籍の出版。

- 1922年 - 物流と物の所有権の移動に影響を与えるものとしてマーケティングが紹介されている書籍の出版。

- 1927年 - 現在使われているような意味でロジスティクスの定義付けが行われた。

- 1950年代 - マーケティングのコンセプトの発達。

- 1954年 - ビジネス界と教育界の権威がその著作『The other half of marketing』にてマーケティングにおける物流 (Phisical distribution) の側面を調査する必要性を唱える書籍を出版。

- 1956年 - ロジスティクスにおけるコスト分析のコンセプトを紹介する書籍の出版。

- 1960年代初期 - ロジスティクスマネジメントのコンセプトの企業による実践を紹介するレポートの出版。

- 1960年代初期 - ミシガン州立大学とオハイオ州立大学でロジスティクスの教育開始。

- 1961年 - 物流 (Phisical distribution) の初期のテキスト出版。

- 1962年 - ピーター・ドラッカーが雑誌記事「経済の暗黒大陸」でロジスティクスを論じる。

- 1963年 - 業界団体「National Council of Physical Distribution」発足。(現CSCMP)

- 1969年 - Donald J. Bowersox がその著作で歴史的な視点からロジスティクスマネジメントを論じる。

- 1972年 - ロジスティクスの成功における会計情報の重要性を論じる論文の出版。

- 1976年 - Douglas M. Lambert がロジスティクス費用の構成要素と在庫コストの計算を論じる論文を出版。

- 1976年 - Bernard J. Ladonde 等が米国企業の顧客サービスの評価方法を論じる論文を出版。

- 1978年 - A. T. Kearney (コンサルティング会社)が物流 (Physical distribution) の効率性測定を論じるレポートを発表。

- 1970年代~1980年代 - MRP, MRPII, DRP, DRPII, Kanban, Just-in-time 等の技術の発達。

- 1970年代末期~1980年代初期 - 空運、陸運、鉄道、海運業界の規制緩和。

- 1980年代 - ロジスティクス管理におけるコンピュータの利用増加。

- 1984年 - ハーバード・ビジネス・レビューでロジスティクスの重要性が論じられる。

- 1985年 - マイケル・ポーターがバリュー・チェーンにおけるロジスティクスの役割を論じる。

- 1987年 - 米国議会による Malcolm Caldrige National Quality Award の創設。

IT革命以後は経路最適化アルゴリズムによる配送計画の算出手法も実用化されている。IoTや量子コンピュータなどにより今後の進化が期待される分野である。

ロジスティクスと物流の違い

「ロジスティクス」と「物流」(distribution)には若干の違いがあり、物的流通、略して物流とは、生産物を生産者から消費者へ引き渡す(空間および時間を克服する)ことである。

ロジスティクスとは顧客の要求を満たすために発生地点から消費地点までの効率的・発展的な「もの」の流れと保管、サービスおよび関連する情報を計画、実施、およびコントロールする過程であり、ロジスティクスは物流において生産地から消費地までの全体最適化を目指すものである。

ロジスティクスのフレームワークス

ランバート(2000)はロジスティクス活動として以下の14点を挙げる(物流は各ノード(工場や倉庫や小売店)間の輸送、保管、荷役、包装、流通加工、物流情報処理を表す下位概念である)。

- 顧客サービス (Customer service)

- 需要予測 (Demand forecasting)

- 流通コミュニケーション (Distribution communication)

- 在庫管理 (Inventory control)

- マテリアルハンドリング (Material handling、マテハン)

- 受注処理 (Order processing)

- 部品・サービス支援 (Parts and service support)

- 工場・在庫拠点選定 (Plant and warehouse site selection)

- 調達 (Procurement)

- 包装 (Packaging)

- 回収 (Return goods handling)

- 廃棄 (Salvage and scrap disposal)

- 貨物輸送 (Traffic and transportation)

- 倉庫・保管 (Warehousing and storage)

日本におけるロジスティクス

日本におけるロジスティクス研究は米国に比べると10年以上の開きがあると言われている。代表的な研究機関は、物流大手の日本通運が設立に関与した流通経済大学流通情報学部及び同大学院物流情報学研究科・日本通運のシンクタンク子会社である日通総合研究所や、東京海洋大学海洋工学部流通情報工学科、早稲田大学のネオ・ロジスティクス共同研究会、海洋ロジスティクス科学講座を持つ神戸大学大学院海事科学研究科など。また、普及振興等を図る組織として日本ロジスティクスシステム協会がある。資格試験としては、ビジネス・キャリア検定試験のロジスティクス分野[3]がある。

ロジスティクスの学会

国際ロジスティクス学会(SOLE)が組織され、年1回アメリカ合衆国で総会があり、日本にも日本支部がある[4][5]。

上記とは別に一般社団法人 日本ロジスティクスシステム学会が存在する。

流通を含めた商業全体の学術団体については、1951年4月21日、日本商業学会が慶應義塾大学教授向井鹿松を初代会長として設立された[6]。

日本の物流REIT

- 日本ロジスティクスファンド投資法人

- GLP投資法人

- 日本プロロジスリート投資法人

- 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人

- 三菱地所物流リート投資法人

- 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人

- CREロジスティクスファンド投資法人

- SOSiLA物流リート投資法人

脚注

注釈

- ^ 英語発音: [ləˈdʒɪstɪks] ラジスティクス

出典

- ^ “ロジスティックス”. コトバンク. 2022年7月24日閲覧。

- ^ これは Council of Logistics Management の定義であり、原文は以下。 Logistics is that part of the supply chain process that plans, implements, and controls the efficient, effective flow and storage of goods, services and related information from the point of origin to the point of consumption in order to meet customers' requirements.

- ^ 「ロジスティクス」分野の仕事 : 中央職業能力開発協会(JAVADA)

- ^ 国際ロジスティクス学会[SOLE日本支部報告]

- ^ グローバル対応の統合輸配送管理システムの講演会

- ^ “学会HP”. 日本商業学会. 2022年1月23日閲覧。 個人会員1,072名,賛助会員11社・団体,購読会員32件 (2019年7月現在)

参考文献

- M.v.クレヴェルト著、『補給戦;ナポレオンからパットン将軍まで』、佐藤佐三郎訳、原書房、1981年

- W・Gパゴニス著 『山・動く―湾岸戦争に学ぶ経営戦略』、同文書院インターナショナル、1992年 ISBN 978-4810380033

- 谷光太郎著 『ロジスティクス-戦史に学ぶ物流戦略』、同文書院インターナショナル、1993年 ISBN 978-4810380194

- D・J・バワーソックス他著、松浦春樹・島津誠訳、『サプライチェーン・ロジスティクス』 朝倉書店、2004年

- 中田信哉著 『ロジスティクス入門』 日本経済新聞出版、2004年 ISBN 978-4532110338

- B.S.ブランチャード著『ロジスティクス―ライフサイクル・コストの経済性追求』石川島播磨重工業株式会社訳、ロジスティクス学会日本支部、1979年2月1日

関連項目

- リバース・ロジスティクス

- サプライチェーン・マネジメント

- バリュー・チェーン

- サード・パーティー・ロジスティクス

- マテリアルハンドリング

- コンテナリゼーション

- ジャストインタイム生産システム

- カンバン

- アウトソーシング

- マネジメント

- 地産地消

- 環境問題

- 補給戦

- 統合ロジスティクス支援

外部リンク

- 『ロジスティックス』 - コトバンク

- 公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会

- 国際ロジスティクス学会(The International Society of Logistics)

ロジスティクス(物流)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 22:53 UTC 版)

「ビーケーワン」の記事における「ロジスティクス(物流)」の解説

出資母体であるTRCの図書館納本向けに設置された東京都内の倉庫を共用化させたことにより、新刊の和書(専門書含む)を中心に自社流通倉庫の在庫が豊富であり、そこに在庫のある書籍【24h出荷】は、盆正月を含む年中無休で当日出荷が行われるのが特徴である。およそ300万冊に上る膨大な書誌データベースについては、TRCが図書館向けに卸している『MARC』というシステムを供用している。 自社在庫の無い書籍でも日本出版販売・トーハンなどの大手出版取次の流通倉庫に在庫があれば【2-3日出荷】、発注後3日以内に発送が行われる。2009年3月27日より雑誌の取り扱いも開始した。 以上に該当しない書籍【14日-】は出版社から取寄せとなるため、日数を要する。場合によっては絶版として入手不可の場合もある。 2008年より、HMVJAPANのオンラインショップで販売しているCD/DVDなどの在庫有り商品についても、【2-3日出荷】扱いで取り扱っている。

※この「ロジスティクス(物流)」の解説は、「ビーケーワン」の解説の一部です。

「ロジスティクス(物流)」を含む「ビーケーワン」の記事については、「ビーケーワン」の概要を参照ください。

「ロジスティクス」の例文・使い方・用例・文例

Weblioカテゴリー/辞書と一致するものが見つかりました。

- ロジスティクス用語集 - 日通総合研究所

- ロジスティクスのページへのリンク