て

て

て

[格助]「って

[格助]「って 」に同じ。「今、なん—言った」「人間—ものは偉大な物だ」

」に同じ。「今、なん—言った」「人間—ものは偉大な物だ」

[係助]「って

[係助]「って 」に同じ。「山田さん—いい人ね」「それはいかん—、もう遅いよ」

」に同じ。「山田さん—いい人ね」「それはいかん—、もう遅いよ」

[終助]「って

[終助]「って 」に同じ。「そんなことはありません—」

」に同じ。「そんなことはありません—」

[補説]  は近世以降みられ、「夏は昼寝にかぎるて」のような「ん」に付かない言い方もあるが、現代語ではあまり用いられない。

は近世以降みられ、「夏は昼寝にかぎるて」のような「ん」に付かない言い方もあるが、現代語ではあまり用いられない。

て

て

[接助]活用語の連用形に付く。ガ・ナ・バ・マ行の五段活用動詞の音便形に付く場合は「で」となる。形容詞、形容詞型助動詞に付く場合は「って」の形をとることもある。

[接助]活用語の連用形に付く。ガ・ナ・バ・マ行の五段活用動詞の音便形に付く場合は「で」となる。形容詞、形容詞型助動詞に付く場合は「って」の形をとることもある。

1 ある動作・作用から、次の動作・作用へと推移・連続する意を表す。「学校に行っ—勉強する」「着替えをすませ—寝る」

「春過ぎ—夏来たるらし白妙の衣干したり天の香具山」〈万・二八〉

2 原因・理由を表す。…ので。…ために。「頭が痛く—寝ていた」

「老いかがまり—室(むろ)の外(と)にもまかでず」〈源・若紫〉

5 並立・添加を表す。「雨が降っ—風が吹く」「大きく—甘い柿」

「昔、男身はいやしく—、いとになき人を思ひかけたりけり」〈伊勢・九三〉

7 (「…て…て」の形で)強調の意を表す。「売っ—売っ—売りまくる」

8 (「…について」「…に関して」「…に関して」「…にとって」などの形で)次の動作・作用の行われる事態・状況・関係事物などを提示する意を表す。「この問題に関し—触れるならば」「我々にとっ—大事なことは」

9 補助動詞に続けて、動作・作用の内容を具体的に示す意を表す。「思い出し—みる」「嫌になっ—しまう」

「いといたく面痩(おもや)せ給へれど、なかなかいみじくなまめかしく—、ながめがちに音(ね)をのみ泣き給ふ」〈源・夕顔〉

[終助]活用語の連用形に付く。ガ・ナ・バ・マ行の五段活用動詞の音便形に付く場合は「で」となる。形容詞、形容詞型助動詞に付く場合は「って」の形をとることもある。

[終助]活用語の連用形に付く。ガ・ナ・バ・マ行の五段活用動詞の音便形に付く場合は「で」となる。形容詞、形容詞型助動詞に付く場合は「って」の形をとることもある。

1 質問や確かめの気持ちを表す。「あなたにもでき—」「いらしたことあっ—」

2 (「てよ」の形で)話し手が、自分の判断や意見を主張する気持ちを表す。「私にはあなたの気持ちよくわかっ—よ」「とてもすばらしくっ—よ」

3 依頼、軽い命令を表す。…てください。…てくれ。「早く来—」「私にも見せ—ね」

4 (形容詞・形容詞型助動詞に付いて)気持ちの高まりを表す。…てたまらない。「とても寂しく—」「推理小説を読んだので怖く—」

[補説]  は、くだけた表現、うちとけた会話に用いられる。いずれも接続助詞「て」によって導かれる文を表現しない言い方で、本来の質問・主張・命令などに比べると柔らかく、婉曲(えんきょく)な表現になっている。1・2は女性専用語。

は、くだけた表現、うちとけた会話に用いられる。いずれも接続助詞「て」によって導かれる文を表現しない言い方で、本来の質問・主張・命令などに比べると柔らかく、婉曲(えんきょく)な表現になっている。1・2は女性専用語。

て【手】

読み方:て

[名]

[名]

1

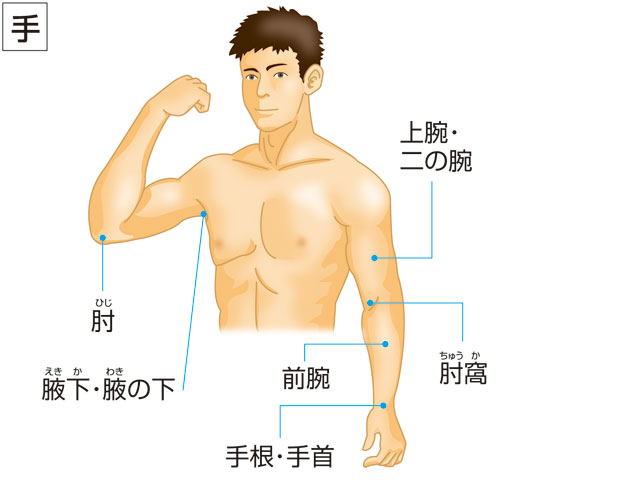

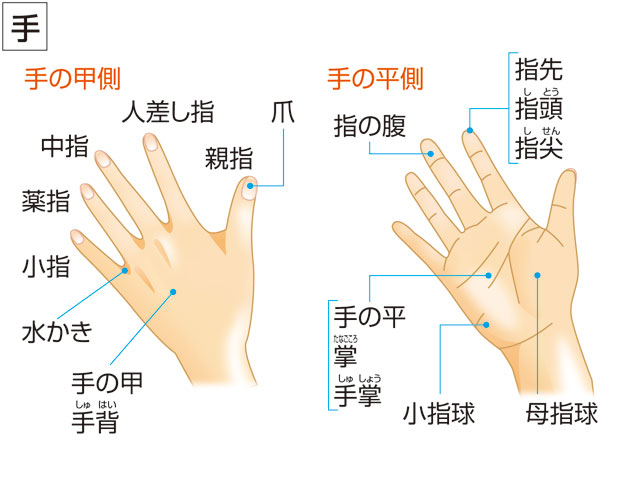

㋐人体の左右の肩から出ている長い部分。肩から指先までをいう。俗に動物の前肢をいうこともある。「—を高く上げる」「袖に—を通す」「—の長い猿」

㋑手首、手首から指先までや、手のひら・指などを漠然とさす。「—に時計をはめる」「火鉢に—をかざす」「—でつまむ」

2 器具などの部分で、手で持つようにできているところ。取っ手・握りなど。「鍋の—」「急須(きゅうす)の—」

3 植物の蔓(つる)をからませるための木や竹の棒。「竹をアサガオの—にする」

㋐労働力。人手。「—が足りない」「女—一つで子供を育て上げる」「男—」

㋓武器を使って傷つけること。転じて、戦いなどで受けた傷。「—負い」「深—(ふかで)」

7

㋐文字を書く技法。筆法。転じて、書かれた文字。筆跡。書風。「人の—をまねる」「紀貫之(きのつらゆき)の—」「女—の手紙」

㋑茶器などで、その手法になるもの。「三島—(みしまで)の茶碗」

㋓音曲で、調子や拍子をとる手法。また、器楽の奏法。「合いの—」「—事」

8

㋐勝負事などで、手中にあるもの。手持ちの札・駒など。手の内。「—を明かす」「相手の—を読む」

㋑囲碁・将棋などで、石や駒を打つこと。また、その打ち方。「堅い—で攻める」「先—」

9 事を行うための手段・方法。「きたない—を使う」「その—は食わない」「打つ—」

㋐所有すること。「人の—に渡る」

㋑支配下。監督下。「ライバル会社の—の者」「犯人の—から人質を救う」

㋐ある方面や方角。また、その方面の場所。「行く—をさえぎる」「山の—」「上(かみ)—」

12 ある種類に属する人や物。「その—の品は扱わない」「厚—(あつで)の生地」

㋑長旗のへりについている、竿(さお)につけるための緒(お)。

㋐その事物を機械などを用いないで作る意や、その人が自分自身でする意を表す。「—料理」「—打ち」「—づくり」「—弁当」

㋑その物が、持ち運びや取り扱いに容易な小型のものである意を表す。「—斧(おの)」「—帳」「—箱」

㋒その動作をする人、また特に、そのことにすぐれた人の意を表す。「嫁のもらい—」「語り—」「やり—」

[接頭]形容詞・形容動詞に付いて、その意味を強めるのに用いる。「—堅い」「—ぬるい」「—短」

[接頭]形容詞・形容動詞に付いて、その意味を強めるのに用いる。「—堅い」「—ぬるい」「—短」

1 碁や将棋などの着手の回数を数えるのに用いる。「数—先をよむ」

「鷹の羽にてはいだりける的矢一—ぞさしそへたる」〈平家・四〉

て【手】

て【▽風】

テ

て

(テ から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/28 15:28 UTC 版)

|

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2022年4月)

|

| 平仮名 | |

|---|---|

| 文字 |

て

|

| 字源 | 天の草書体 |

| JIS X 0213 | 1-4-38 |

| Unicode | U+3066 |

| 片仮名 | |

| 文字 |

テ

|

| 字源 | 天の部分 |

| JIS X 0213 | 1-5-38 |

| Unicode | U+30C6 |

| 言語 | |

| 言語 | ja |

| ローマ字 | |

| ヘボン式 | TE |

| 訓令式 | TE |

| JIS X 4063 | te |

| アイヌ語 | TE |

| 発音 | |

| IPA | te̞ |

| 種別 | |

| 音 | 清音 |

| かな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 仮名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

濁点つき

半濁点つき

|

て、テは、日本語の音節のひとつであり、仮名のひとつである。1モーラを形成する。五十音図において第4行第4段(た行え段)に位置する。清音の他、濁音(で、デ)を持つ。

概要

- 現代標準語の音韻: 1子音と1母音「え」からなる音。子音は、次の通り。

- 清音 「て」: 上歯茎に舌を付けてから離すときに生ずる破裂音。無声。

- 濁音 「で」: 上歯茎に舌を付けてから離すときに生ずる破裂音。有声。

- 五十音順: 第19位。

- いろは順: 第35位。「え」の次。「あ」の前。

- 平仮名「て」の字形: 「天」の草体

- 片仮名「テ」の字形: 「天」の部分の変形 (厳密には初3画の変形。学研刊『漢字源』JIS第1~第4水準版を見よ)

- ローマ字

- 点字:

- 通話表: 「手紙のテ」

- モールス信号: ・-・--

- 手旗信号:6→3

て に関わる諸事項

- 「て」は、日本語の接続助詞の一つである。

- 水産業において鯛を「て」と略すことが少なくない。メダイをメて、養殖タイをヨてなど。

- 「ティ」のように書いて、「た」「て」「と」の子音と「い」をあわせた音を表す。かつて、「ち」はこの発音であったが、中世以降現在の音に変化していった。

- 〒(郵便記号)は、旧・逓信省の頭文字をとって、片仮名の「テ」を図案化したものである。

- 片仮名の「テ」は、日本国有鉄道において鉄製有蓋車または展望車を表す記号。

- 「て」は、山梨県の甲州弁で驚いたときに表現される言葉。驚きが増すごとに「て」「ててっ」「てててっ」と変化する。[要出典]

関連項目

テ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/07/15 14:34 UTC 版)

テイグリン Teiglin シリオンの支流の一つ。エレド・ウェスリンに発し、グリスイやマルドゥインと合流して、南へ下る。シリオンの山道から続く道と交わるところには「テイグリンの橋」がかかり、この近辺から流れは東に転じる。その後ブレシルの森を抜け、シリオンに至る。 森の中に入る前には、深い峡谷カベド=エン=アラスがあり、トゥーリンはここに潜んで下からグラウルングを刺し殺した。かれの妻ニーニエルが身投げしたため、谷の名は「凶運に魅入られたる投身」カベド・ナイラマルスと変わった。

※この「テ」の解説は、「中つ国の河川」の解説の一部です。

「テ」を含む「中つ国の河川」の記事については、「中つ国の河川」の概要を参照ください。

「テ」の例文・使い方・用例・文例

- テストでAをとる

- いつか彼女は日本のマザーテレサになるだろう

- パーティーでは食べきれないほど食べ物が出た

- コンピュータシステムのおかげで利用者は必要な情報を早く簡単に手に入れることができる

- このホテルは500人以上の客を収容できる

- このテーブルなら6人は掛けられます

- 今晩ホテルの部屋がとれるでしょうか

- テレビによれば今日は晴れるそうだ

- 彼はテーブルの向こう側から話しかけてきた

- テロ行為

- ボランティア団体で積極的な役割を果たす

- テレビ用に小説を脚色したもの

- 首相のテレビ演説

- ホテルの私の隣室

- テレビで宣伝する

- セキュリティ勧告

- パーティーは楽しいものだった

- 結局彼はパーティーにやってきた

- テーブルスピーチ

- パーティーでは行儀よくふるまいなさい.それから12時までには帰りなさいよ

- >> 「テ」を含む用語の索引

- テのページへのリンク