わか‐むらさき【若紫】

若紫

若紫

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/03 03:07 UTC 版)

| 源氏物語五十四帖 | |||

| 各帖のあらすじ | |||

| 帖 | 名 | 帖 | 名 |

|---|---|---|---|

| 1 | 桐壺 | 28 | 野分 |

| 2 | 帚木 | 29 | 行幸 |

| 3 | 空蝉 | 30 | 藤袴 |

| 4 | 夕顔 | 31 | 真木柱 |

| 5 | 若紫 | 32 | 梅枝 |

| 6 | 末摘花 | 33 | 藤裏葉 |

| 7 | 紅葉賀 | 34 | 若菜 |

| 8 | 花宴 | 35 | 柏木 |

| 9 | 葵 | 36 | 横笛 |

| 10 | 賢木 | 37 | 鈴虫 |

| 11 | 花散里 | 38 | 夕霧 |

| 12 | 須磨 | 39 | 御法 |

| 13 | 明石 | 40 | 幻 |

| 14 | 澪標 | 41 | 雲隠 |

| 15 | 蓬生 | 42 | 匂宮 |

| 16 | 関屋 | 43 | 紅梅 |

| 17 | 絵合 | 44 | 竹河 |

| 18 | 松風 | 45 | 橋姫 |

| 19 | 薄雲 | 46 | 椎本 |

| 20 | 朝顔 | 47 | 総角 |

| 21 | 少女 | 48 | 早蕨 |

| 22 | 玉鬘 | 49 | 宿木 |

| 23 | 初音 | 50 | 東屋 |

| 24 | 胡蝶 | 51 | 浮舟 |

| 25 | 蛍 | 52 | 蜻蛉 |

| 26 | 常夏 | 53 | 手習 |

| 27 | 篝火 | 54 | 夢浮橋 |

若紫(わかむらさき)は、

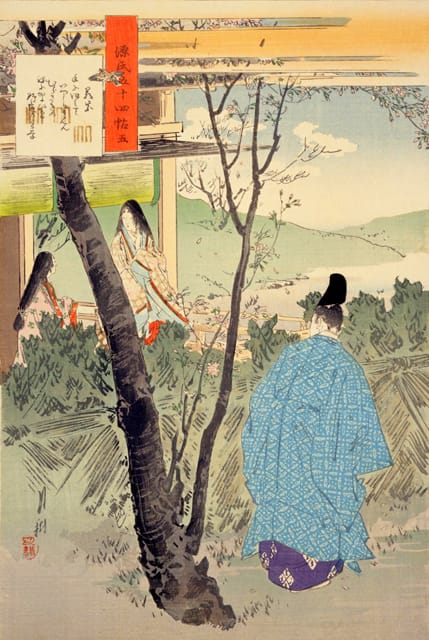

- 『源氏物語』五十四帖の巻名のひとつ。第5帖[1]。巻名は、一般的には「この巻で幼い日の紫の上を描いていることからこの巻を若紫と呼ぶ」とされるが、「若紫」という言葉そのものは含んでいないものの、光源氏の歌「手に摘みていつしかも見む紫のねにかよひける野辺の若草」によるとされることもある。光源氏が北山で幼い紫の上を垣間見てから二条院に迎えるまでを書く。紫の上の少女時代を「若紫」と呼ぶことがあるが、作中でこう記されることはない。

- 『紫日記』では紫式部のこと。「左衞門のかみあなかしこ此のわたりにわかむらさきやさふらふとうかゝいたまふ」(藤原公任が酔って女房たちのいるあたりを「恐れ多くも、このあたりに若紫はおいでですか?」といいたまう)とある。

あらすじ

光源氏18歳3月から冬10月の話。

瘧(おこり、マラリア)を病んで加持(かじ)のために北山を訪れた源氏は、通りかかった家で密かに恋焦がれる藤壺(23歳)の面影を持つ少女(後の紫の上。10歳ほど)を垣間見た。少女の大伯父の僧都によると彼女は藤壺の兄兵部卿宮の娘で、父の正妻による圧力を気に病んだ母が早くに亡くなった後、祖母の北山の尼君(40歳ほど)の元で育てられ10余年たったという。源氏は少女の後見を申し出たが、結婚相手とするにはあまりに少女が幼いため、尼君は本気にしなかった。

4月、病で藤壺(23歳)が里下がりし、源氏は藤壺の侍女王命婦の手引きで再会を果たした。その後藤壺は源氏の文も拒み続けたが、既に藤壺は源氏の子を妊娠していた。

一方、北山の尼君はその後少女と共に都に戻っていた。晩秋源氏は見舞いに訪れるが、尼君はそれから間もなく亡くなってしまう。身寄りのなくなった少女を、源氏は父兵部卿宮に先んじて自らの邸二条院に連れ帰り、恋しい藤壺の身代わりに理想的な女性に育てようと考えるのだった。

文化

光源氏と若紫の関係「幼い少女を自分好みの女性に育てること」が、同書が題材となっている漫画等のエンタメでは半ば慣用句化されている。

写本

2019年(令和元年)10月、定家自筆本とみられる「若紫」1帖が旧三河吉田藩主大河内松平家の子孫宅で発見されたと、冷泉家時雨亭文庫(京都市上京区)が発表した。1743年(寛保3年)に福岡藩主黒田継高から老中松平信祝へ贈られたものとされる[2][3]。

脚注

- ^ “15歳のニュース:15歳のニュース 最古の写本発見 源氏物語の神髄「若紫」”. 毎日新聞 (2019年10月19日). 2020年12月29日閲覧。

- ^ “源氏物語で最古の写本発見 定家本の1帖「教科書が書き換わる可能性」”. 京都新聞 (2019年10月8日). 2019年11月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年11月19日閲覧。

- ^ “藤原定家が写本の源氏物語 「若紫」見つかる、戦後初”. 日本経済新聞. (2019年10月8日) 2021年12月5日閲覧。

外部リンク

若紫

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/14 08:02 UTC 版)

若紫は『宮内省より乗馬車の義掛合』で、1874年12月、陸軍省より宮内省に献上された「西洋種乗馬若紫」と考えられる。不用となり、1877年10月、陸軍への下渡しが決定されたとあり、前述の鼓の話は1874〜1877年の間と考えられる。『取調書』には、1874年(明治7年)、亜喇比亜から陸軍省の購入として、「星栗毛 若紫 牝 同7年宮内省へ献納 同10年返付 同11年宮城縣へ貸付」とあり、年号も含め内容が一致する。牝で星栗毛はアラビア名・フランス名がフエゼラ・ゴゼルとアテファ・アケットである。 『取調書』には、明治7年、亜喇比亜から陸軍省の購入として他に牡4頭の記載がある。若紫も含めた牡牝5頭のうち、購入金額が記してあるのは牡1頭だけのため、牡3頭は明治7年の輸入ではなく、その前に日本に持ち込まれており、確認が明治7年とした方が整合性が高く、若紫同様、当記事に該当する馬の可能性があるが、断定はできない。参考として、牡4頭の記述を示すと、 無双 鹿毛明治9年茨城県へ貸与同年返納同11年鹿児島県へ貸与、 濱名 黒鹿毛明治7年水沢県へ貸与後宮城県へ引継、 玉ノ尾 星栗毛 金250円 前同(一字不明)同9年4月死亡 三島 栗毛 前同(一字不明)現今宮城県畜養、である。 浜名、三島は静岡県に同じ地名があり、無双よりは愛鷹牧と沼津兵学寮との関係が示唆されるが断定はできない。前掲、1872年の公文書館資料と二疋は一致するが、牡牝は一致しない。 濱名と一致する黒鹿毛の牡は、ラーボー・バチアンのみ、 三島と一致する栗毛の牡は、マローフ・ナレノムメのみである。

※この「若紫」の解説は、「ナポレオン三世の馬」の解説の一部です。

「若紫」を含む「ナポレオン三世の馬」の記事については、「ナポレオン三世の馬」の概要を参照ください。

「若紫」の例文・使い方・用例・文例

- 若紫色

若紫と同じ種類の言葉

- >> 「若紫」を含む用語の索引

- 若紫のページへのリンク