かつしか‐ほくさい【葛飾北斎】

葛飾北斎

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/22 17:03 UTC 版)

|

葛飾 北斎

|

|

|---|---|

|

|

| 生誕 | 1760年10月31日 日本 武蔵国葛飾郡本所割下水 日本 武蔵国葛飾郡本所割下水 |

| 死没 | 1849年5月10日(88歳没) 日本 江戸 日本 江戸 |

| 国籍 |  日本 日本 |

| 著名な実績 | 浮世絵師 |

| 代表作 | 『富嶽三十六景』『北斎漫画』 |

| 影響を受けた 芸術家 |

勝川春章、鍬形蕙斎 |

| 影響を与えた 芸術家 |

歌川広重、歌川国芳、印象派以降の西洋美術 |

葛飾 北斎(かつしか ほくさい、旧字体:葛飾󠄁 北齋、宝暦10年9月23日〈1760年10月31日〉? - 嘉永2年4月18日〈1849年5月10日〉)は、江戸時代後期の浮世絵師である[1]。19歳で勝川派の頭領勝川春章に師事し絵師としての活動を始めて以降、安永8年(1779年)から嘉永2年(1849年)までの70年間に渡って、人間のあらゆる仕草や、花魁・相撲取り・役者などを含む歴史上の人物、富士山・滝・橋などの風景、虫、鳥、草花、建物、仏教道具や妖怪・象・虎・龍などの架空生物、波・風・雨などの自然現象に至るまで森羅万象を描き、生涯に3万4千点を超える作品を発表した[2][3]。その画業分野も版画(摺物)のほか、肉筆浮世絵、黄表紙、読本、狂歌本、絵手本、春画など多岐に渡った(→代表的な作品)。

ありとあらゆるものを描き尽くそうとした北斎は、西洋由来の絵画技術にも大いに興味を示し、銅版画やガラス絵、油絵などの描法を研究し試みた[1]。北斎の画業は欧州へと波及し、ジャポニスムと呼ばれるブームを巻き起こして19世紀後半のヨーロッパ美術に大きな影響を及ぼした[4]。化政文化を代表する画家として存命時より高い知名度を持っていたが、1998年にアメリカの雑誌『ライフ』が企画した「この1000年間で最も偉大な業績をあげた世界の100人」に日本人として唯一のランクインを果たしたことで、日本国外での評価の高さを知らしめるとともに、日本国内においても評価が再考されるようになった[5]。

生涯

幼年期

北斎の出自を伝える確たる資料は見つかっておらず、自身が85歳の時に制作した肉筆画『大黒天図』の落款にある「宝暦十庚辰年九月甲子ノ出生」から、生年月日は宝暦10年9月23日(1760年10月31日)とされている[6]。家系については川村氏または幕府御用であった鏡師の中島伊勢の子とされる場合や、川村の子として生まれ、4歳のころに中島伊勢の養子となったとする説[注釈 1]が一般的だが、確たる資料は発見されておらず、確定していない[6][8][注釈 2]。川村家については寛政10年(1798年)ごろに作成されたとされる「本所中絵図」内の南割下水近くにその名の家が2軒確認できるが、これらの家と北斎との関係性については明らかとなっていない[9]。菩提寺である誓教寺の墓碑には「川村氏」と記されている[10]。

また、母親については小林平八郎を曾祖父に持つ家系だったという説がある[9]。出生地は式亭三馬が「本所の産」としていることから、武蔵国本所割下水の傍[注釈 3](現在の東京都墨田区亀沢[12])であるとする説が有力である[6]。幼名に関しても複数の通説があり、時太郎、時次郎、時二郎、鉄蔵などがある[6]。飯島虚心の『葛飾北斎伝』では、幼名を時太郎、その後に鉄蔵を名乗ったとしている[7][13]。

北斎は『富嶽百景』や『画本彩色通』の跋文で、6歳頃から好んで絵を描いていたと回顧しており、少年期は貸本屋の小僧として働いていたとされるが[14][7]、『葛飾北斎伝』を校注した鈴木重三は、貸本屋で働いていたという説について出所が不明であると補記している[13]。また、14、15歳から19歳ごろまでは木版画の版下彫りを生業としていたと、石塚豊芥子が収集した雲中舎山蝶の『楽女格子』(1775年刊行)の識語に記されている[14]。その後、安永7年(1778年)には勝川派の頭領である浮世絵師勝川春章に師事し、絵師として活動を始めた[15]。しかし、当時の勝川派は浮世絵界における一大勢力であり、一介の版下彫りであった北斎がどのように春章と知り合い、師事するに至ったのかについては明確になっていない[16]。

春朗時代

春朗の画号は、春章の「春」と、春章の別号である「旭朗井」の「朗」からとって名付けられ、2文字とも師の号から与えられるという破格の扱いだった[17]。

北斎が画界に登場するのは、春章に師事した翌年の1779年からで、寛政6年(1794年)までのおよそ15年間を勝川派の絵師として活動した[3]。この間に家庭を持ち[注釈 4]、子を設けたとされ、後に浮世絵師となる娘のお栄(葛飾応為)もこの時期に誕生しているとする説もある[19][注釈 5]。従来の研究者の間では北斎の20歳から35歳までのこの期間は「春朗時代」と呼ばれ、春章の様式を踏襲する没個性的で地味な期間であったとみなされていた[3]。こうした傾向について永田は2017年に出版した自著において、「近年の研究によりこの年代の絵師としては多作かつ多彩な内容であったと評価が改められつつある」と指摘している[20]。

一般的に北斎の処女作として知られているのは吉原細見の『金濃町』(鱗形屋版)に寄せた挿図や、細判役者絵『かしく岩井半四郎』を始めとした役者絵3点であり、勝川春朗の名でこれらを描いた[3]。北斎について研究している永田生慈はこの画号について、春章の春の字と、別号の旭朗井の朗の字を与えられるという待遇は、それなりに将来が嘱望されていたのではないかと分析している[3]。ただし、寛政5年(1793年)には叢春朗[注釈 6]に画姓が変化しており、この時点で勝川派を離脱していた可能性も指摘されている[22]。

春朗として手掛けた作品としては役者似顔絵、美人風俗、日本と中国の子供、動植物、金太郎、信仰画、和漢武者、伝説古典、名所絵、相撲などを題材とした浮世絵版画、黄表紙、芝居絵本、洒落本、咄本、談義本、句集、狂歌本の挿絵など多種多様なものを手掛けたことが確認されている[23]。

春朗時代の画風について、春章に師事してから天明元年(1781年)ごろまでは習作期とも言え、人物表現などに粗やぎこちなさが目立つ[24]。その後の天明4年(1784年)ごろまでは勝川派の様式だけでなく、狩野派や土佐派、海外の中国画や西洋画、絵師では北尾重政や鳥居清長らの影響が見られるようになり、他派のスタイルをも受容しようとする研鑽の様子が窺える[25][26]。次の2年間は黄表紙の挿絵を中心に活動しており、作品によって完成度に大きな違いが見られた[25]。また、一時的に画号を群馬亭へと改めていることから、勝川派との問題が生じていた可能性も指摘されている[25][注釈 7]。天明7年(1787年)から寛政4年(1792年)までの期間は作品量が増加し、勝川派の様式を底に添えつつも新たな独自画風を確立した時期と言える[22]。そして春章が没した1793年以降は画号を叢春朗に改め、摺物や句集、狂歌本の挿絵など、これまでにない分野への進出が見られた[22]。確認されている中で春朗の落款が押されている最後の作品は、1794年8月の摺物『砧打図』である[27]。永田はこの年代を総じて「生涯で最も浮世絵師らしい作画活動を展開した年代」と位置付けている[27]。

寛政6年(1794年)、16年間に亘って所属した勝川派から離脱する。離脱の主因として、兄弟弟子であった勝川春好との不仲説が有力視されている。家族を抱えたままの離脱は貧窮を極め、七色唐辛子や柱暦を売り歩いて糊口を凌いでいたと伝えられる[28]。

宗理時代

寛政7年(1795年)から文化元年(1804年)頃までのおよそ9年間は「宗理時代」と呼ばれ、北斎独自の様式を確立させた年代と見なされている[30]。この間は百琳宗理、北斎宗理、宗理改北斎、北斎辰政[31]、不染居北斎、画狂人北斎、九々蜃北斎、可候などの画号が用いられた[30]。

どのように接触したかについては明らかとなっていないが[30]、北斎は寛政6年(1794年)の秋から冬にかけて琳派の領袖、俵屋宗理から宗理を襲名したと見られており、翌1795年にこの落款の使用が見られるようになった[27]。詳細は不明ではあるものの、叢春朗の活動期には既に宗理時代の萌芽と見られる作画傾向が確認できることから、この宗理襲名はある程度計画性のある出来事だったと考えられている[30]。俵屋宗達によって創始された琳派は尾形光琳や尾形乾山以降、沈滞の時を過ごしていたが、北斎が宗理を襲名する時代には俵屋宗理ら俵屋派一門の活動により、その勢いを取り戻しつつあった[30]。そして北斎が襲名した後は独自の様式を確立させて世評を得ることに成功し、目覚ましい活躍を見せた[30]。北斎は2年ほど宗理の名で活動した後に、俵屋一門から独立を果たし[32]、寛政10年頃に、妙見信仰への傾倒から北極星(北辰)に肖って「北斎辰政」と改め[33]、宗理の名は門人である宗二へと受け継がれたと大田南畝の『浮世絵類考』に記されている[34][35]。独立に際しては、知人に「亀の図」を描いた擦物を配り、北斎辰政の署名と、万物や自然を師とする意味の「師造化」の角印を押して、独立独歩の気概を示したとされる[36]。

宗理を襲名していた期間には狂歌や絵暦が流行していた背景も手伝って、高級な用紙で高度な彫りと摺りを駆使した狂歌本や狂歌摺物、絵暦が作品の中心となった[37]。一方で春朗時代に数多く制作していた浮世絵版画は見られなくなっており、永田はその理由について「宗理襲名にあたってのなんらかの取り決めがあったか、勝川派からのプレッシャー、あるいは北斎自身の遠慮があったのではないか」と推察している[38]。また琳派風の作品を描くこともなかったとされる[39]。そして、独立を果たした寛政10年(1798年)以降に入ると、黄表紙の挿絵や浮世絵版画などの制作も確認できるようになった[38]。さらには最晩年まで取り組みが見られる肉筆画に傾注したのもこの時期からで、特に画狂人北斎を号した時期には夥しい数の肉筆画作品を描き上げた[40]。

作風としては先に述べたように独特の様式を確立させるに至っており、楚々とした体躯で富士額に瓜実顔の画貌をした哀愁のある女性描写は「宗理型」あるいは「宗理風」と呼ばれ、大いに賞賛された[41]。また、様々な画題の注文を断ることなく即応し、複数の描法を混用させて斬新な作品を発表し続ける姿勢も、他の浮世絵師とは異なった北斎独自の魅力として世評を得ていたと見られている[41]。

この期間における北斎の平素の生活ぶりを示す資料はほとんど確認できないが、大田南畝の私的日記に親交を伺わせる記述が見られる他、朝岡興禎の『古画備考』に寛政10年(1798年)ごろの話としてオランダのカピタンが北斎の絵を求めたことで、支払いを巡ってひと悶着があったという逸話がのこされている[42]。また、文化元年(1804年)には江戸の護国寺において百二十畳あまりの巨大な達磨半身像を揮毫したことが斎藤月岑の『武江年表』や大田南畝の『一話一言』に記されており、注目度の高い催事だったことがうかがえる[43]。

葛飾北斎時代

北斎は文化2年(1805年)から文化6年(1809年)にかけて「葛飾」の画姓をつけて葛飾北斎と号した[44][45][46]。この頃に入ると宗理風の様式は姿を潜め、漢画の影響を強く受けた豪快で大胆な画風へと変化している[44]。こうした変化は江戸の流行が狂歌から読本へと移り変わり、その挿絵制作に注力し始めたためと考えられている[44]。北斎の携わった読本で最も古いものは1803年に刊行された流霞窓広住の『蜑捨草』だが、本格的な読本制作の開始は1805年からで、曲亭馬琴などと提携して、総数約200冊、総画数約1400図に及ぶ[47]、数多くの作品を作り上げた[48]。読本の挿絵は黄表紙の挿絵と異なり、複雑な内容に対して墨と薄墨で適切な場面描写を行う必要があり、絵師には高い技術や深い知識が要求された[49]。北斎の発想力は他の絵師の追随を許さず、読本の隆盛に大きく貢献したとされる[50]。また、真剣に向き合うあまり、挿絵の内容で馬琴と口論となり、後年には両者の間で確執が生じたと伝えられている[50]。また、名所絵として東海道五十三次をテーマとした作品や、『風流東部八景』『新板近江八景』などの鳥瞰での景観描写を試みた作品などが発表された[51]。その他、『日本堤田中見之図』などの洋風風景版画と呼ばれる一連の作品は透視画法を用いて明暗を強く意識した西洋絵画を髣髴とさせる作りになっている[52]。現存する数は少ないながら鳥羽絵や組上絵の制作にも携わっていたことが確認されており、様々な分野に手を広げていたことが窺える[52]。宗理時代に引き続いて肉筆画の制作も行われており、美人画の他、動植物や古典を題材とした作品も増加しており、北斎へ注文する客層の広がりを示している[53]。なお、これまで借家暮らして所在を転々としていた北斎は、文化3年(1806年)頃には馬琴宅に居候し[54]、文化5年(1808年)8月に生涯唯一となる新宅を本所亀沢町に構えたが、翌年には両国の借家へと転居し、以降は終生借家または居候の生活を送っている[55]。

戴斗時代

文化7年(1810年)に上梓した北斎としては初の木版絵手本『己痴羣夢多字画尽』に戴斗の号が使用され、以降文政2年(1819年)まで用いられた[56]。改号は北斗星信仰に由るものとされる[57]。この頃から絵手本の制作に力を入れて取り組むようになり、その傾向は最晩年まで続いた[56]。この要因について永田は「門人の増加に伴い、その都度肉筆の手本を描き与える煩雑さから解放されるため」「直接の門人以外の私淑者にも北斎の画風を普及させる意図があったため」「各分野の職人たちの図案集として版本としたため」という3つの理由を推察している[58]。また、国内外に多大な影響を与えた絵手本『北斎漫画』の初編が刊行されたのもこの年代である[59]。読本挿絵の仕事がひと段落した北斎は文化9年(1812年)ごろに関西方面へ旅行に出かけたと言われており、秋ごろに名古屋の門人牧墨僊宅へ逗留し、三百余図の版下絵を制作した[60]。絵手本『北斎漫画』の初編はこの時描いた版下絵が元となっている[60]。文化14年(1817年)ごろには再度関西方面へ赴いたようだが、詳細な足跡については明らかになっていない[61]。しかし、同年に文化元年に行った催事同様、西掛所境内(本願寺名古屋別院)で百二十畳の大達磨揮毫を行ったという記録が残されており、刊行中だった『北斎漫画』の販促として大きく寄与したものと考えられている[62]。

団子屋の 夫婦喧嘩は 犬も喰[注釈 8]

相番は 堀部尻込みする 力弥[注釈 9]

絵手本以外の分野では本格的な鳥瞰図の制作が挙げられる[63]。鳥観図は北尾政美が制作する作品が大きな人気を博していたが、これの後を追うように『東海道名所一覧』『木曽路名所一覧』といった作品を発表した[64]。肉筆画の分野では西洋画法を追及した試行作品が数多く残されており、線での表現を避けつつ、面で質感を表現しようとした『なまこ図』や輪郭線を排して明暗のみで表現した『生首図』などはその代表と言える[65]。一般的に戴斗時代はどちらかというと地味な活動期だったと捉えられる向きもあるが、晩年まで続く絵手本分野への進出や、新たな画風確立のための重要な時期であったと言える[66]。また、この時代に入ると娘のお栄とともに川柳に傾倒し、『誹風柳多留』への投句や句選活動が確認できる[67]。

為一時代

文政3年(1820年)正月から天保4年(1833年)までの長きに渡って北斎は為一の画号を用いて活動した[66][68]。為一時代は大きく前期と後期に分かれるが、代表作とも言える『冨嶽三十六景』を始めとした風景版画を制作した時代でもあり、北斎という画人を象徴する期間と言える[69]。為一時代の前期は文政末から天保初とされ、改号直後は絵手本に、以降は狂歌に関する摺物や挿絵に力が注がれた[69][70]。特に色紙判と呼ばれる正方形の作品は同一テーマで複数の画が描かれたものがセットで発表され、これまで以上に統一された完成度を持っていた[71]。代表的な作品としては『元禄歌仙貝合』(全36図)や『馬尽』(全30図)などがある[72]。一方で為一時代後期は天保初からの4年間とされ、生涯のうちでもっとも錦絵と呼ばれた浮世絵版画に傾注した時期とされている[73][74]。『冨嶽三十六景』『諸国瀧廻り』『諸国名橋奇覧』などの風景画や『江戸八景』『景勝雪月花』などの名所絵、古典画、花鳥図など、わずか数年の期間で多岐に渡る浮世絵版画が制作された[75]。これらの作品の多くは西村屋与八と森屋治兵衛の版元から出版されており、北斎と両版元との深い関係が窺える[76]。為一時代の晩期は歌川広重などの実感性と趣のある作風に人気が移り、それに合わせて錦絵や風景画から手を引いていったとされる[77]。

私生活では柳川重信と離縁した長女のお美与が連れ帰った孫の悪行に苦しめられた時代だったようで、尻拭いに奔走し疲弊し苦悩していたことが書簡などから明らかになっている[78]。そこには「当春は、銭もなく、着物もなく、口を養うのみにて」とあり、肉体精神だけでなく生活も困窮していた様子が認められており、こうした状況が少なくとも天保5年(1834年)ごろまで続いたと見られている[79]。

|

|

|

画狂老人卍時代

75歳となった天保5年(1834年)3月に、北斎は富士図の集大成とも言える『富嶽百景』を上梓した[80]。『富嶽百景』の巻末では画狂老人卍と号した北斎が初めて自跋を載せ、これまでの半生とこれからの決意を語った[81]。要約すると「6歳の頃から絵を描き、50歳の頃から様々な作品を発表したが、70歳より前に描いた絵は取るに足らないものだった。73歳になって鳥や獣、虫や魚などの骨格や草木の生え方がわかってきた。80歳になればそうした摂理がもっとわかるようになり、90歳になってその奥義を見極めることができるようになるだろう。100歳になればそれを超越した世界を知ることができ、110歳では1点1画がまるで生きているように描くことができるだろう。長寿の神様、自分の言葉が嘘でないことを見ていて欲しい」という胸中を明かしている[82]。一般的にはこの跋文発表以降が北斎の最晩年とされている[83]。『富嶽百景』の刊行以降、錦絵は100枚刊行の予定が27枚で出版中断された『百人一首姥かゑとき』以外はほとんど描かれることはなく、日本や中国の故事古典、動植物や宗教的なものに絞った肉筆画を中心に画材を絞り込むようになる[84]。天保の大飢饉の影響によって休業状態となった版元たちを救済するため、唐紙や半紙に絵を描き、画帳にして販売することで糊口を凌いだという逸話が『葛飾北斎伝』に紹介されている[85]。また、天保5年(1834年)の冬ごろから天保7年ごろまで、北斎はなんらかの逼迫した事情から相州浦賀に潜居していたと言われ、三浦屋八衛門を名乗って生活を送っていたとされる[86]。これについて『葛飾北斎伝』では実子が法を犯した可能性などいくつかの説を取り上げているが、明確にはなっていない[86]。その後、天保10年(1839年)に起きた火事によって当時暮らしていた達摩横丁の住居を焼け出され、家財道具や商売道具のほとんどを失ったという[87]。逃げ出す際に筆だけは握って飛び出したが、その他の道具を焼失したため、徳利を打ち砕いて底を筆洗とし、破片を絵皿として絵を描いたという逸話が『葛飾北斎伝』に紹介されている[88]。火災に遭った翌年には房総方面へ旅をしている記録が残されているが、目的については明らかになっていない[89]。天保15年(1844年)には信州の門人高井鴻山に乞われて小布施へと向かい、同地での天井絵制作に携わったと言われている[89]。

弘化3年に、戯作者である笠亭仙果の書簡にて「眼鏡もかけずに曲描きや細やかな版下絵を描き、背も屈んでいなかった。春頃の雨降りに足駄を履き、西両国から日本橋まで往来しても何ともなく、達者であった」と北斎の健在ぶりが伝えられている[90]。

最後の作品は嘉永2年(1849年)の『富士越龍図』とされる[91]。ただし、美術研究家の久保田一洋は、最晩年の1849年に描かれたとする北斎の絵については不審な点が多数あるとして疑義を呈している[92]。特に絶筆とされる『富士越龍図』は、他の北斎の絵に無い特徴を備えている他、筆致や絵の画面配置などが娘の葛飾応為が描いた『夜桜美人図』に一致するとして、作品の全部あるいはほとんどを応為が手掛けたのではないかと推察している[93]。

北斎は嘉永2年(1849年)の春頃に体調を崩し、医者は回復の見込みがないと娘のお栄に伝えたとされる[94]。4月18日の暁七ツ時(午前4時ごろ)に浅草聖天町遍照院の境内にあった長屋にて息を引き取った[95]。『葛飾北斎伝』には「翁病に罹り、医師薬効あらず」「門人およひ旧友等来りて、看護日々怠りなし」とあるため、病や事故などによる急死ではなく、老衰により往生したと見られる[96]。娘のお栄によって葬儀が直ちに執り行われ、遺体は浅草の浄土宗誓教寺にて葬られた[97]。

年表

- 宝暦10年9月23日(1760年10月31日)江戸の本所割下水(現・東京都墨田区の一角)にて生を受ける。幼名は時太郎で、のちに鉄蔵と称したとされる[13]。父親は川村某、倉田某、二代中島伊勢の長男など諸説がある[7]。『葛飾北斎伝』では次男または三男であったとしている[98]。

- 宝暦13年(1763年・4歳)この頃に幕府御用達鏡磨師であった中島伊勢の養子となったとする説もある[7]。

- 明和2年(1765年・6歳)後年の作品『富嶽百景』『画本彩色通』などによれば、この頃より好んで絵を描くようになった[7]。

- 安永2年(1773年・14歳)『葛飾北斎伝』ではこの年または翌年に彫師の修行を開始したとされている[13]。

- 安永4年(1775年・16歳)雲中舎山蝶作の洒落本『楽女格子』の文字彫りを行った[7]。

- 安永7年(1778年・19歳)浮世絵師・勝川春章の門下となり、春朗の画号を与えられる[3]。

- 安永8年(1779年・20歳) 処女作となる役者絵「瀬川菊之丞 正宗娘おれん」「岩井半四郎 かしく」を発表する[7]。

- 天明5年(1786年・26歳)この年から翌年にかけて「群馬亭」の号を用いて作品を発表した[7]。

- 天明7年(1787年・28歳)『葛飾北斎伝』では小伝馬町にこの頃居住したとされる[99]。

- 寛政2年(1790年・31歳)翌年に発表した摺物『弓に的』に「葛飾住春朗画」とあり、この頃葛飾に転居したとされる[7]。

- 寛政5年(1793年・34歳)『葛飾北斎伝』では隠れて他家の画法を学んでいたことを咎められ、本年または翌年に勝川派を破門されたとするが、異論も指摘されている[7][100]。

- 寛政6年(1794年・35歳)2代目俵屋宗理を襲名したと見られ、翌年より落款の使用が見られるようになる[27]。

- 寛政7年(1795年・36歳)大田南畝の『浮世絵類考』に記述された情報より、本年または翌年に浅草の第六天神脇町に転居したと見られる[7]。

- 寛政10年(1798年・39歳)本年または寛政12年に本所林町三丁目にあった甚兵衛の店に転居したとされる[7]。長崎屋に滞在していたカピタン(オランダ商館長)より絵巻の制作依頼を受けたと朝岡興禎の『古画備考』に記される[7]。『浮世絵類考』では、宗理の号を琳斎宗二に譲り、「北斎辰政」を号したとしている[34]。

- 享和2年(1802年・43歳)式亭三馬が刊行した『稗史憶説年代記』にて、春朗から北斎辰政までの画風解説がなされる[7]。

- 享和3年(1803年・44歳)この年の3月15日、大田南畝、烏亭焉馬らより亀沢町の竹垣氏別荘に招かれ、席画(即席で絵を描く宴席)が催されたことが大田南畝の日記『細推物理』に記されている[7]。

- 文化元年(1804年・45歳)江戸の音羽護国寺にて、120畳超の大達磨半身像を描き上げたことが大田南畝の随筆『一話一言』に記されている[102]。

- 文化2年(1805年・46歳)「九々蜃」に改号して活動する[7]。

- 文化3年(1806年・47歳)春ごろから曲亭馬琴宅に寄宿した後、6月ごろより木更津へ旅に出る。水野清兵衛宅に逗留し、『唐仙人の楽遊』という襖絵を描いた[7]。

- 文化5年(1808年・49歳)柳亭種彦の日記に北斎の名が出てくるようになり、交流が持たれたと推察されている[7]。8月24日に亀沢町に居を構え、書画会が催された[7]。

- 文化6年(1809年・50歳)本所両国橋近辺に転居したことが『阥阦妹脊山』の奥付に記される[7]。

- 文化7年(1810年・51歳)北斎の絵手本『己痴羣夢多字画尽』の巻末広告より、「戴斗」の号を用いるようになったことが窺える[56]。柳亭種彦の『勢田橋竜女本地』に葛飾に転居した旨が記される[7]。

- 文化8年(1811年・52歳)読本の挿絵を巡って馬琴と絶縁したとする説あり[50][103]。

- 文化9年(1812年・53歳)秋ごろより名古屋の門人牧墨僊の宅に逗留したと見られ、『北斎漫画』の下絵を制作した[104]。『葛飾北斎伝』にはその後、大阪、和州吉野、紀州、伊勢などへ旅に出たとしている[105]。

- 文化11年(1814年・55歳)『北斎漫画』の初編を発刊[59]。

- 文化12年(1815年・56歳)絵手本『踊独稽古』の序文に蛇山に居住している旨が記される[7]。

- 文化13年(1816年・57歳)『葛飾北斎伝』には「戴斗」の号を門人の亀屋喜三郎へ譲った旨が記されている[106]。一方『画狂北斎』には文政2年(1819年)ごろに斗円楼北泉へ譲ったとしている[7]。

- 文化14年(1817年・58歳) 『葛飾北斎伝』には春頃、名古屋に滞在していたとされ、10月5日、名古屋西掛所(西本願寺別院)境内にて、『北斎漫画』6編・7編の宣伝及び葛飾派の画風喧伝のため[107]、120畳大の達磨半身像を描く[108]。また、本年末頃に大坂、伊勢、紀州、吉野などへ旅行したと言われている[7]。

- 文政3年(1820年・61歳)摺物『碁盤人形の図』などに「為一」の落款使用が見られるようになる[7]。

- 文政4年(1821年・62歳)『誓教寺過去帳』によれば11月13日に娘が死去したとされている。これは四女の阿猶と見られる[7]。

- 文政5年(1822年・63歳)春頃より堤等琳宅に寄宿したと『北斎骨法婦人集』に記される[7]。『葛飾北斎伝』には長女と門人柳川重信が離縁したとされている[7]。「画狂老人卍」の号を用いて『富嶽百景』を手がける[109]。

- 文政6年(1823年・64歳)川柳の号に「卍」が見られるようになる[7]。

肉筆画(絹本着色)。嘉永2年1月(嘉永二己酉年正月辰ノ日。1849年)、落款は九十老人卍筆。「正月辰ノ日」は1月11日か1月23日とされ、確認されている作品のうち、最後に制作された一点とみられている[91][注釈 10]。

- 文政10年(1827年・68歳)『葛飾北斎伝』には文政末年に中風を患うが、柚子を原料とした自製薬で回復したとしている[111]。

- 文政11年(1828年・69歳)川柳の号に「万字」が見られるようになる[7]。『誓教寺過去帳』によれば6月5日に妻と死別した[7]。

- 文政12年(1829年・70歳)北斎の孫にあたる柳川重信の子のしでかす悪行の尻拭いに奔走したことが『葛飾北斎伝』に記されている[7]。

- 文政13年(1830年・71歳)1月、放蕩の孫を柳川重信に引き渡すため、上州高崎より奥州へ赴いた後に浅草へ転居したことが『葛飾北斎伝』に記される[7]。

- 天保5年(1834年・75歳)相州浦賀に転居したとされ、本年までに転居回数が56回に及んでいることが『葛飾北斎伝』に記される[7]。これについては疑義も呈されていると校注で鈴木が指摘している[112]。

- 天保6年(1835年・76歳)絵本『絵本和漢誉』より相州、豆州へ旅したことが記される[7]。

- 天保7年(1836年・77歳)絵本『和漢絵本魁』の序文より3月頃に深川の万年橋近辺へ転居したことが記される[7]。『広益諸家人名録』には居所不定と記載されている[7]。

- 天保9年(1838年・79歳)『新編水滸画伝』に「病床ノ画」とした挿絵があり、何らかの病に掛かったと見られる[7]。

- 天保10年(1839年・80歳)『葛飾北斎伝』では本所石原片町(現在の墨田区横綱)と達摩横町(現在の墨田区東駒形)に転居し、人生で初めて火災に罹ったと記される[113]。

- 天保11年(1840年・81歳)『唐土名所之絵』より房総方面へ旅していたことが窺える[7]。

- 天保13年(1842年・83歳)本所亀沢町へ転居したと見られる[7]。

- 天保15年(1844年・85歳)2月頃に向島小梅村へ転居したと見られる。翌月、信州小布施へ向かったことが、招聘した高井鴻山の『高井鴻山宛北斎書簡』に記され、東町祭屋台天井絵『龍図』と『鳳凰図』を描いている[114]。その後、斎藤月岑『増補浮世絵類考』に浅草寺前へ転居したと記される。また、本年の長寿者番付に北斎の名が掲載された[7]。

- 弘化2年(1845年・86歳)信州小布施を再訪し、上町祭屋台天井絵の男浪と女浪の2面を描いた『怒涛図』を描く。また読本挿絵『釈迦御一代記図会』(全6冊)刊行[115]。

- 弘化3年(1846年・87歳)春頃に西両国へ転居したと見られ、その冬より病に罹ったと書簡に記されているのが確認される[7]。

- 弘化4年(1847年・88歳)「三浦屋八右衛門」と自称していた[7]。2月頃より田町一丁目に転居したと見られる[7]。

- 嘉永元年(1848年・89歳)浅草聖天町にある遍照院の境内へと転居したと『葛飾北斎伝』に記される[116]。絵手本『画本彩色通』(全2冊)刊行[117]。

- 嘉永2年(1849年・90歳)春頃病床に伏し、娘のお栄に「老病なり。医すべからず」と伝える[116]。4月18日(1849年5月10日)死没[118]。死亡通知書には暁七ツ時(午前4時ごろ)と記されていたことが校注されている[118]。

人物

名前について

北斎の実名について、一般的な通説では「中島鉄蔵」とされ、日本芸術文化振興会が提供する「文化デジタルライブラリー」では「本名:中島鉄蔵、後に三浦屋八右衛門」としており[119]、『山川 日本史小辞典 改訂新版』では「本姓は川村のち中島。俗称時太郎、のち鉄蔵。」と紹介している[1]。飯島虚心の『葛飾北斎伝』には「姓は藤原、名は為一」と画号とは別に記されており[120]、飯島が何故このような記載方式としたか判っていないが、浮世絵や民俗学の研究などを行っている諏訪春雄は、藤原姓について養子となった中島家の先祖の血統を指す姓なのではないかと推察している[121]。一方で浮世絵研究者の内田千鶴子は、誓教寺の墓碑名より川村氏が藤原秀郷の後裔を称していたようだと指摘している[122]。佐藤道信は藤原姓を名乗り始めたのは晩年になってからであるとし、自らの芸術の正統性を誇示するためだったのではないかと指摘している[123]。美術評論家の瀬木慎一は自著の中で「北斎その人は川村氏を名乗ったことは一度もなく、中島もしくは藤原と署名している。この藤原は、当時の画家がしばしば用いた姓であるので、画家名と見てよく、したがって彼の本姓は中島であるはずである」としている[124]。いずれにせよ、飯島虚心の『葛飾北斎伝』を基とした後年研究者達の主張であり、永田は北斎の名前や家系について2000年に刊行した自著にて「現在のところ虚心の記述以外にそれを覆すような資料の存在はいまだ知られていない」としている[8]。

幼名に関しては複数の通説があり、時太郎、時次郎、時二郎、鉄蔵などがある[6]。飯島虚心の『葛飾北斎伝』では、幼名を時太郎、その後に鉄蔵を名乗ったとしている[7][13]。

画号について

画号は頻繁に改号したことで知られており、多くの書籍で30回以上の改号が行われたと紹介されている[125]。使用した画号例として「勝川春朗」「勝春朗」「叢春朗」「群馬亭」「魚仏[注釈 11]」「菱川宗理[注釈 12]」「辰斎[注釈 13]」「辰政」「雷震」「雷信[注釈 14]」「雷斗」「戴斗」「北斎」「錦袋舎」「為一」「画狂人」「卍翁」「卍老人」「不染居」「九々蜃」「白山人[注釈 15]」などが『葛飾北斎伝』に紹介されている[128]。また、戯号として「時太郎」「可侯」「是和斎」などが『葛飾北斎伝』に紹介されている[127]。実際の作品では落款の無いもの、「宗理改北斎画」「葛飾前北斎改戴斗画」など、改号前の画号と共に記した作品、「画狂老人北斎」「画狂老人卍翁筆」など複数の画号を組み合わせた作品、「齢七十二画狂老人卍筆」「八十七老卍筆」など年齢を加えた号など画号に用いた名称は様々に変化している[7]。北斎研究家の安田剛蔵は、北斎の号を主・副に分け、「春朗」「宗理」「北斎」「戴斗」「為一」「卍」が主たる号であり、それ以外の「画狂人」などは副次的な号で、数は多いが改名には当たらないとしている[129]。また、春画を描く際は「紫色雁高」「鉄棒ぬらぬら」などといった画号を用いていたことが知られている[130]。

現在広く知られる「北斎」は、宗理の号を譲った後に名乗っていた「北斎辰政」の略称で、これは北極星および北斗七星を神格化した日蓮宗系の北辰妙見菩薩信仰(柳嶋法性寺)にちなんでいる[131][132]。なお、彼の改号の多さについては、弟子に号を譲ることを収入の一手段としていたため、とする説[133]や、北斎の自己韜晦癖が影響しているとする説[134] もある。「北斎」の号も弟子の鈴木某[135]、あるいは橋本庄兵衛に譲っている。

転居癖

『葛飾北斎伝』には狂言作家である四方梅彦の話として75歳までに56回の転居[113]、生涯に93回の転居を行ったと記載がある[136]。これを根拠として転居癖があったとされているが、具体的な数字に関して『葛飾北斎伝』には根拠が無く、信憑性に欠けるとの指摘もある[137]。同様に日に3度転居したという逸話に関しても、北斎の奇人さを補強するエピソードとして検証されることなく紹介される傾向にある[137]。ただし、北斎が転居をたびたび行っていたという事自体は当時から良く知られていたようで、曲亭馬琴の『曲亭来簡集』などでも取り上げられている[138]。また、当時の著名な文化人の住所を記した『広益諸家人名録』の天保7年版では、全473人中で唯一、居住不定と記されている[139]。

「転居三百」という諺があるほど、当時の引っ越しには300文ほどの出費が必要だった時代に[140]、度重なる転居を続けた理由についても、彼自身と、離縁して父のもとに出戻った娘のお栄(葛飾応為)とが、絵を描くことのみに集中し、部屋が荒れたり汚れたりするたびに引っ越していたという話や寺町百庵[注釈 16]に倣って百回の転居の後に死にたいという北斎の願望などが『葛飾北斎伝』に記されている[141]。

臨終

嘉永2年4月18日、北斎は卒寿(満90歳)にて臨終を迎えた[118]。『葛飾北斎伝』ではその時の様子が次のように伝えられている[142]。

翁死に臨み、大息し「天我をして十年の命を長ふせしめば」といひ、暫くして更に謂て曰く、「天我をして五年の命を保たしめば、真正の画工となるを得べし」と、言訖りて死す。 — 『葛飾北斎伝』より引用[142]。

この日付でお栄が門人の北嶺に送付した死亡通知が現存しており、「四月十八日 深川下の橋北嶺様 栄拝 葬式明十九日朝四ツ時 卍儀病気の処 養生不相叶 今暁七ツ時に病死仕候 右申上度早々如此御座候 以上 四月十八日」と記されている[118]。これにより亡くなった時刻は午前4時頃とされている[97]。

墓碑に刻まれた辞世の句は、

- 悲と魂て ゆくきさんじや 夏の原[143]

「人魂になって夏の野原をのびのび飛んでゆこう」というものであった[144]。

また、戒名として「南総院奇誉北斎信士」が墓碑に刻まれており、誓教寺が所蔵する過去帖には「南牕院奇誉北斎居士」と記されている[143]。

家族

北斎には二度の結婚歴があり、それぞれの妻との間に一男二女[注釈 17]をもうけたと言われている[146]。先妻についての詳細は不明だが、後妻の名はこととされる[147]。どちらの妻とも死別とされ、文政11年(1828年)に最後の妻であることと死別して以降は三女のお栄と最期まで暮らした[148]。

両親

北斎の父親については諸説あるが、飯島虚心が北斎の曾孫白井氏へ確認した際のやり取りが『葛飾北斎伝』に記されている[149]。これに拠れば川村家の子として生まれ、中島家へ養子となったとしている[149]。これが通説となり、幕府御用の鏡師である中島伊勢[注釈 18]の子あるいは養子とされているが、明確とされる根拠は無い[6]。浮世絵研究者の林美一は、1968年に「北斎の父は中島伊勢」と題した論文を発表し、北斎は川村家の実子であるとする論考が主流となっている状況に一石を投じた[151]。また、瀬木は北斎と親交のあった滝沢馬琴が所蔵する北斎から受け取ったという手紙にある「壮年その叔父御鏡師中島伊勢が養子になりしが、鏡造りのわざをせず、その子をもつて職を嗣せしが、その先だて身まかれり」という記述を支持して北斎の実父は中島伊勢の兄であるとの説を掲げている[152]。

母親については吉良上野介の家臣であった小林平八郎の孫娘と言われており、北斎本人もそのように語っていたと『葛飾北斎伝』に記されている[153]。明治18年の『東洋絵画叢誌』には吉良上野介の孫にあたるとの記述も見られたが、飯島によって否定されている[154]。

子供

長男は富之助と言い、鏡師を職としたことが『葛飾北斎伝』に記されている[155]。北斎の実家である中島家の職を継いだと見られるが[146]、放蕩無頼の性格で家には寄り付かず、早世したと言われており、没年も死因も明らかになっていない[156]。

長女はお美与(阿美与)[注釈 19]という名で、1813年ごろに北斎の門人である柳川重信の元へ嫁いだが、関係は良好では無く、1822年頃に子を連れて実家へ戻ってきた後に死没したとされる[145]。孫にあたる遺児はしばらくの間北斎によって育てられていたが、悪童であり、手を焼いた北斎は重信へ子を引き渡している[156]。しかしながら1832年に重信が死去したため、再び北斎が面倒を見ることとなるが、大変な苦労をかけられていたという逸話が残されており、北斎物の物語の題材として取り扱われるほどであった[157]。

次女はお鉄(阿鉄)[注釈 20]といい、絵師をしていたとされるが、嫁いだ後に夭折したとされる[145]。『葛飾北斎伝』では幕府御用達の某に嫁いだとされる[145]。一方、『続浮世絵類考』では、「他へ嫁ス、画工ニアラズ、早世」とあり、『葛飾北斎伝』の記述と異なっているため、詳細については分かっていない[145]。

次男は幼名を多吉郎といい、御家人である加瀬氏に養子へ出された後、崎十郎と改められた[146]。天守番あるいは御徒目付の職に就いたとされている[146]。俳諧を嗜み、椿岳庵木峨と号した[146]。崎十郎の孫にあたる人物によって北斎の墓が建てられたという寺僧の話が『葛飾北斎伝』に記されている[155]。

三女はお栄[注釈 21]といい、葛飾応為として浮世絵師となった[146]。摘水軒記念文化振興財団が所蔵する『朝顔美人図』などを描いた「辰女」[注釈 22]と呼ばれる絵師が存在するが、北斎のどの娘であるかは明らかになっていない[158]。位置付け次第では葛飾応為が三女であるという『葛飾北斎伝』が伝える通説自体が覆る可能性も指摘されている[158]。生年については『葛飾北斎伝』に記述された没年齢から逆算し、寛政12年(1800年)ごろとする説や、井上和雄が『浮世絵志』第2号で提唱した寛政4年(1792年)ごろとする説、四方梅彦二が出会った応為の年齢を基に享和2年(1802年)とする説などがある[19][159]。二十代の期間で南沢等明へ嫁いだが後に離縁し、北斎と行動を共にしたと言われている[146]。国立国会図書館に所蔵されている露木為一の『北斎仮宅之図』には、天保13年(1842年)ごろと思われる本所亀沢町榿馬場の借長屋で、炬燵を背に布団を肩にかけて絵を描く北斎と、その傍らで見守るお栄が暮らす荒んだ家の様子が描かれている[19][160]。画号である「応為」は、北斎がお栄を「おい」「おーい」等と呼びつけることが多かったためとする説や、当時流行した大津絵節から取ったという説や、北斎の「為一」号の一字を与えたとする説などがある[19]。没年については『葛飾北斎伝』で北斎の死後、親戚の加瀬氏の家で一時的に生活したが、そこを出て以降の行方は分からなくなったとしており、「加州金沢に赴きて死す、年六十七」「徳川旗本の士某の領地、武州金沢の近傍に到りて死せり」「信州高井郡小布施村、高井三九郎の家に到りて死せり」などの説を紹介しているが、いずれも明確にはなっていない[19]。

四女についてはお猶(阿猶)と言われるが、早世が伝えられるのみで詳細は分かっていない[146]。

門人・私淑者

北斎の門人や私淑者は数多く存在しているが、『美術年鑑』では10名ほどの名が、飯島虚心の『葛飾北斎伝』では47名の弟子の名が挙げられている[161]。すみだ北斎美術館では2020年に北斎とその弟子たちによる作品の展示会を行ったが、孫弟子を含めて200名を超える弟子を抱えていたとしている[162]。実子である葛飾応為の他、渓斎英泉、本間北曜、柳々居辰斎、魚屋北渓、蹄斎北馬、昇亭北寿などが良く知られている[147]。『葛飾北斎伝』によれば北斎は「自ら教授することを好まず、其の門人たらんを請ふものあれば、自ら画きし刻板の画手本を出だし、先づ画かしめ、そここゝと、短所を指して、教へたるのみ」という態度だったという。

衣食住

北斎は衣食住に頓着しない性格であったとされ、片付けも掃除もしないため、住居は荒れ果てていたと言われている[163]。尾上梅幸が北斎宅を訪れた際に、足の踏み場も無いほどに荒れた室内に驚き、輿丁に敷物を敷かせて腰を下ろしたというエピソードが『葛飾北斎伝』に紹介されている[164]。行動を共にした三女のお栄も北斎と似通った性格の持ち主であり、室内は荒れるに任せていた[165]。頭から布団を被り、手元に尿瓶を置いてひたすら作品制作に没頭したとされる[166]。また、9月下旬から4月上旬までは昼夜炬燵を離れなかったと自戒している[167]。

衣服は基本的に荒い手織り木綿を着て、寒い時にはその上から袖なしの半纏を羽織る程度で年中を過ごした[163]。衣服が破れていても気にしなかった[168]。訪問した者の「北斎は汚れた衣服で机に向かい、近くに食べ物の包みが散らかしてある。娘もそのゴミの中に座って絵を描いていた」という証言が残されている[163]。外出時は6尺あまりの天秤棒を杖替わりとし、草履を突っかけて出かけるのみで、下駄も雪駄も履かなかった[169]。また、法華経の陀羅尼をぶつぶつと唱えながら歩いたため、人から話しかけられることもなかった[170]。

食については北斎自身もお栄も料理をしなかったため、貰ってきたものや買ってきたものをそのまま食べるだけの生活であったとされている[171]。煮売酒屋の隣に居住していた期間は3食ともこの店から出前させていたという逸話も残されている[172]。酒は飲まず、煙草も吸わず、茶の銘柄にも拘らなかったが、甘いものには目が無かったと言われている[172][173][174]。

金銭にも無頓着で、画代を確かめもせず投げだしていたり、売掛金の支払いを確認もせず渡したりしていたという[175]。こうした杜撰さから常に赤貧で、金に困る生活を送っていたとされる[176]。歴史学者の重野安繹も『葛飾北斎伝』の序文の中で「作品は良く売れるのだが、いつも非常に貧乏で、生活は大変だった」と記している[177]。また、放蕩の孫が博打などによって北斎の金を使い込むことが度々あったため貧乏であったという説もある[176]。しかし、林美一はひっきりなしに仕事を受注していた北斎が本当に極貧だったのは、無名だった天明年間および孫の対処に追われた天保以降のみで、常に貧乏だったとする言説は誤りではないかと指摘している[176]。

絵の思い

絵が売れず貧窮だった時代に、五月幟の注文を受けて、疱瘡除けに朱色の鍾馗を描いたところ、依頼者が大いに喜んで2両もの大金を支払った。感激した北斎は、一生を画道に励むことを柳島の妙見菩薩に誓ったとされ、初めて北斎を名乗った際も、北極星である北辰に肖り「辰政」としている[178]。

文化9年(1812年)に刊行した絵手本の『略画早指南』において、「万物の形は方(四角)」と円につきるので、樋定規とぶんまわしを使って絵を描けば正しい形とつり合いを習得できる」と述べ、幾何学的な作画手法に則った人物花鳥を描いて見せた[179]。

北斎は最晩年とされる天保5年(1834年)に刊行した『富嶽百景』跋文においてこれまでの半生に対する振り返りと、これからの画業に対する決意をしたため、絵師としての気概を示した[180][181]。『富嶽百景』の版元の西村屋祐蔵もこれに呼応して作品予告において「翁僕に語りて曰我真面目の画訣この譜に尽せり」と記し、作品に対する力の入れ具合について言及している[182]。さらに弘化5年(1848年)に刊行された『画本彩色通』初編跋文においても、下記の通り本来秘密とすべき具体的な技法や絵の具調合方法など、絵に関するあらゆる知識について詳らかにするとともに、画業に対する決意を改めて語っている[183][184]。

今出す所のさいしき通は、山川、草木、鳥獣、むし、魚の類は、いふにおよばず、衣服の模様、人物の肉あひより、武具馬具におよび、一さいの道具、風雨のふぜい、月かげの隅どりまで、委しくおしへ、すゑすゑにいたりては、蟵の内にもののすきて見ゆる羅のかかりて、下の模様のうつりしまでも、ゑのぐのしかた、くまどりのやうす、画をこのめる党のおぼへやすからん事を導くの一本なり。また本のいやしきは、価ひくくして求めやすからんが為なり。編を次ぎ冊を重るに至りては、我八十余年のうち、種々修行せしことども、悉く伝んことをいふ。九十歳よりは、又々画風をあらため、百歳の後に至りては、此道を改革せんことをのみ願ふ。長寿君子わが言のたがはさるを知り給うべし。 — 『画本彩色通』初編跋文[184]

また、北斎の絵に対する向上心、執着心については『葛飾北斎伝』において門人の露木為一が北斎の娘の葛飾応為から聞いた話として、80余歳になっても「猫一匹まともに画けない」と娘の前で涙を流したとする逸話が紹介されている[185][186]。

露木氏曰く、余北斎翁の門に入り、画法を学びしが、一日阿栄にむかひ、嘆息して謂て曰く、運筆自在ならず、画工とならんを欲するも、蓋し能はざるなり。阿栄笑て曰く、我が父幼年より八十有余に至るまで、日々筆を採らざることなし。然るに過ぐる日、猶自腕をくみて、余は実に猫一疋も画くこと能はずとて、落涙し、自ら其の画の意の如くならざるるを嘆息せり。すべて画のみにあらず、己れ及ばずとて自棄てんとする時は、即これ其の道の上達する時なりと。翁傍にありて、実に然り、実に然るなりといへり。 — 『葛飾北斎伝』より引用[185]

晩年を越えてもなお新しい画風、画法を貪欲に求める姿が垣間見えることから、美術史家の大久保純一は、北斎について通常ありがちな晩年期の創作意欲の減衰などとは無縁であったと評している[187]。

評価

当時の北斎評価

北斎は一部作品の再版が行われていたことから、当時それなりの人気を博していたことがうかがえるが、具体的な言及については次のようなものが残されている。朝岡興禎の『古画備考』に残されている北斎の逸話の中でカピタンが北斎に対して「サスガ俗画ニ致セ、都下ニ雷鳴致程ノ画師ハ、気性格別ノ事也ト某深ク感候」のように語ったとあり、寛政10年(1798年)時点で既に十分な評判が出来上がっていたことが判る[188]。また、翌年の寛政11年(1799年)に行われた三囲稲荷の開帳において北斎の描いた作品が高く評価されたことが三田村鳶魚の『寛政紀聞』や原徳斎の『墨水志』に記されている[188]。永田は、『墨水志』に紹介されている高麗此太郎の書簡に「北斎宗理」とあることから、現代の研究者が想定している評価よりも相当に世評が高かったのではないかと指摘している[189]。文化年間に入ると北斎は読本制作に傾注していくが、『増補浮世絵類考』には北斎によって読本という分野が大いに隆盛したと評価している[190]。こうして一定の評価を得た北斎は門人の数を増やし続け、効率的に手解きを行うために絵手本の制作に意欲を見せるようになる[191]。文化13年(1816年)に刊行された『北斎漫画』四編序文に「今や葛飾戴斗先生、画に堪能にして其の名高く」、文政元年(1818年)に刊行された『北斎漫画』八編序文に「葛飾一風を興し画名世に高し」などと小枝繁と思われる門人によって記されており、世間の評価が相応に高かったことが触れられている[192]。一方で北斎に先駆けて鳥観図の制作に取り組んでいた鍬形蕙斎は、「北斎はとにかく人の真似をして自分で始めたものは何もない」と批判したと、斎藤月岑の『武江年表』に喜多村筠庭によって補注されている[193]。しかしながらこうした批判を実際に行ったかどうかについては確証が無く、前後の文章より永田は補注した筠庭による偏見から生じた独断だったのではないかと推察している[194]。

日本での北斎評価

葛飾北斎の研究については1893年に美術史家の飯島虚心が著した『葛飾北斎伝』を嚆矢とする[195]。しかしながら記載されている内容のほとんどは、飯島自身が関連文献や関係者から見聞きしたものを弁証することなく紹介しているのみであり、信憑性を欠いている虞があることを飯島本人が凡例で述べている[196]。今日の北斎像において、これらの逸話を検証なく取り込んで形作られているものも数多く存在しているため、時に矛盾したり、事実と異なる内容や、明確に事実であると確定していない事項が、公然と語られることがあるという状況となっている[196]。

北斎の作品が日本で初めて重要文化財に指定されたのは1997年6月30日で、大阪市立美術館が所蔵していた『潮干狩図』である[197]。これは、勝川春章(1959年)、喜多川歌麿(1962年)、東洲斎写楽(1962年)、歌川広重(1964年)ら他の江戸時代の浮世絵師の作品が昭和30年代後半に集中的に重要文化財に指定されたのと比較するとあまりに遅く、国内評価は比較的低いものに留まっていた[198]。永田は当時の北斎人気の低さを示すエピソードとして、1960年代の自身の少年時代に、古本屋にて100円で北斎の和綴じ本『画本早引』という本[199]が買えたという実体験を2005年10月17日の『ほぼ日刊イトイ新聞』で語っている[200]。こうした国内評価を覆し、圧倒的な知名度と人気を誇る絵師へと変貌させたのは、1998年のアメリカ合衆国の雑誌である『ライフ』の企画「この1000年間で最も偉大な業績をあげた世界の100人」に拠るところが大きい[5]。各界有識者のアンケートを取りまとめたこの企画で北斎は86位となり、日本人として、19世紀の画家として唯一ランクインされた[5][201]。この事実は驚きをもって日本へと伝えられ、国外における北斎の評価の高さを日本へ突き付けることとなった[202]。

しかしながら、国内評価は国外評価の結果によって急速に高まったが、作品理解や人物理解についてはあまり変化が無いと永田は指摘している[203]。『冨嶽三十六景』や『北斎漫画』などの従来より知名度の高い作品のみが評価され、こうした作品が北斎の長い活動期間においての刹那的な業績の一部に過ぎないという点について見過ごされている状況にある[203]。

日本国外での北斎評価

日本国外において、北斎の名を知らしめることとなった作品は絵手本の『北斎漫画』で、フィリップ・フランツ・フォン・シーボルトによって欧州へ持ち込まれた[204]。一方で銅板画家のフェリックス・ブラックモンが1856年に日本から輸入した陶磁器を包んでいた紙を広げたところ、それが『北斎漫画』だったというエピソードも、北斎を国外へ伝えた逸話としてよく知られているが、信憑性に欠けるとして否定的な目で見られている[205]。

1820年代の初頭に入ると、当時のカピタンヤン・コック・ブロンホフより「日本の生活風景」の制作注文を受けたと考えられ、文政12年(1829年)までに洋風表現などを用いた54点ほどの北斎肉筆画が国外へ渡った[206][注釈 23]。天保14年(1843年)には『北斎漫画』六編がフランス国立図書館に収蔵され、万延元年(1860年)には大英博物館が北斎の錦絵を購入したことが記録されている[206]。1867年に開催されたパリ万国博覧会には、他の作品とともに『北斎漫画』14冊を含む4種の北斎絵本が江戸幕府より出品された[206]。

北斎を始めとした浮世絵師の作品は19世紀後半のフランスにおいて大きな影響を与え、ジャポニスムと呼ばれるブームを巻き起こした[205][207][208]。特に印象派やポスト印象派の画家への影響は多大で、エドゥアール・マネ[208]、クロード・モネ[207][208][209]、ピエール=オーギュスト・ルノワール[209]、ポール・セザンヌ[209]、エドガー・ドガ[208]、フィンセント・ファン・ゴッホ[210][207][208][209]、ジェームズ・マクニール・ホイッスラー[207][209]、ポール・ゴーギャン[208]ら多数の画家が北斎の影響を受けたとされている。その他、音楽家のクロード・ドビュッシー[211]や彫刻家のカミーユ・クローデル[211]、ガラス工芸家エミール・ガレ[208]など、他の分野の芸術家への影響も言及されている。

ジャポニスムの概念を創始したフランスの美術評論家フィリップ・ビュルティは、1866年に上梓した『工業美術の傑作』において『北斎漫画』について触れ、優雅さにおいてはヴァトーに、エネルギーにおいてはドーミエに、奇想においてはゴヤに、動態においてはドラクロワに比肩し、テーマの豊かさと鮮やかな筆さばきで北斎に匹敵する画家はルーベンスだけだと賞賛した[212]。また、美術史家のエルネスト・シェノーは、パリ万国博覧会のレポート『芸術を競い合う諸国民』を1868年に刊行し、「日本の大家達の中でも最も自由で誠実」であると北斎を評した[212]。その後、日本での滞在歴もある美術評論家テオドール・デュレが1882年、『ガゼット・デ・ボザール』に「日本美術、挿絵本、刊行画帖、北斎」と題した論文を掲載し、「北斎は日本が産んだ最高の画家である」と位置付けた[213]。この論文は同誌の編集長であったルイ・ゴンスによって1883年に刊行された『日本美術』に引用され、「北斎のような完璧かつ独創的才能は全人類の財産とすべき」として惜しみない賛辞を贈った[213]。一方こうした北斎を賞賛するフランスの風潮に対してアメリカ合衆国の美術史家アーネスト・フェノロサやイギリスの日本美術コレクターウィリアム・アンダーソンらは北斎の如き単なる版画工を兆殿司や雪舟、周文らと比較するのは『パンチ』のジョン・リーチの風刺画をフラ・アンジェリコの描いた絵画と比較するような恥ずべきことだなどとしてゴンスの『日本美術』を激しく批判し、フランス人のこうした過大評価は日本における北斎の死後の名声に害を及ぼすとして警鐘を鳴らした[213]。1896年に『北斎研究』を上梓したミシェル・ルヴォンは、フランスのジャポニスムが北斎を過大評価しているとする言説について、仮に「日本人がポール・ガヴァルニをフランス美術界の頂点に位置付けている」とフランス人が知ったらどう思うか、などとして日本国内の北斎評価とフランス国内の北斎評価のギャップについて指摘した[214]。

1960年にはウィーンで開催された世界平和評議会において、世界の文化巨匠として北斎が顕彰されている[215]。その後、1966年にソビエト連邦のモスクワプーシキン美術館およびレニングラードエルミタージュ美術館で開催された「北斎展」では延べ33万人以上が来館し、大きな話題を集めた[216]。また、1998年には先述の通り雑誌『ライフ』の「この1000年間で最も偉大な業績をあげた世界の100人」に選ばれ、世界的にその名を轟かせた[217]。

代表的な作品

北斎は浮世絵師として役者絵・美人画・名所絵・花鳥画・春画等、多岐にわたる浮世絵を描いている他、絵手本や西洋的表現を含む肉筆画、読本挿絵などさまざまなジャンルで足跡を残した。描いた作品総数は分かっていないが、永田生慈『葛飾北斎年譜』での「版木・版画作品目録」では、1,385点[135] で、これは2冊本も1点と数えており、実際には更に摺物と肉筆画が加わる。数え方にもよるが、挿絵なども1図と数えれば、3万点を越えるという意見もある[218]。

錦絵

冨嶽三十六景

『冨嶽三十六景』は文政13年(1830年)ごろより順次刊行[注釈 24]された大判錦絵揃物で、「北斎改為一筆」他で落款されている[7]。富士山を題材とした揃物錦絵で、当初三十六図を想定されていたが、人気が高かったためか、続編として十図が追加され、全四十六図が1830年から1834年にかけて刊行された[220]。追加の十図は「裏不二」と呼ばれた[221]。富士の表現や構図に関しては河村岷雪が出した『百富士』の影響が指摘されている[219]。『冨嶽三十六景』は大いに人気を博し、青葱堂冬圃の随筆『真佐喜のかつら』は、大変な売れ行きだったことを伝えている[222]。その継続的な人気から版木が摩耗するほど摺り続けたと見られ、年代を経るごとに線が掠れ、版面の荒れた状態の商品が散見されるようになっている[223]。明治22年(1889年)には『前北斎富士勝景』として『冨嶽三十六景』から十一図を選出し、縮緬本として大倉孫兵衛より刊行されている[224]。

個別の図案も良く知られているが、中でも赤富士を描いた「凱風快晴」は北斎の代表作のひとつとされている[225]。富士が大きく描かれた「凱風快晴」と「山下白雨」は、ともに最初に刊行された図案と考えられており[226]、版元の西村屋与八は広告文に「藍摺一枚、一枚に一景づつ追々出板、此絵は富士の形ちのその所によりて異なる事を示す」と掲載した[227]。「藍摺」とは「ベロ藍」「ベルリン・ブルー」「ベルリアン・ブルー」などとも呼称される輸入化学染料紺青を多用した色摺のことであり、1829年に初めて浮世絵に用いられた[228][229]。北斎はベロ藍を活用した最初期の日本人画家のひとりであった[228]。水に馴染みやすく、ぼかしが可能な鮮烈な青の色合いは、洋風の遠近法を活用した風景表現に必要不可欠なものとなった[227]。

国際浮世絵学会会長の小林忠は、『冨嶽三十六景』の図案のひとつである「神奈川沖波裏」について、日本の絵の中でもっともよく知られた作品であり、世界中の人々から愛されているとしている[228]。クロード・ドビュッシーが交響詩『海』の着想をこの絵から得たとする主張[230] は俗説であるものの、初版スコアの表紙には神奈川沖浪裏から写した波が描かれている[231]。また、カミーユ・クローデルの彫刻作品『波』についても「神奈川沖波裏」の影響があるとされる[211]。その他、小林はポール・セザンヌのサント・ヴィクトワール山の連作や、アンリ・リヴィエールの『エッフェル塔三十六景』などに北斎の『冨嶽三十六景』の影響が見られると指摘している[232]。一方で大阪教育大学の田中久和は、ヨーロッパの近代芸術に『冨嶽三十六景』が影響を与えたとする論考に疑義を呈しており[233]、ジャポニスムという歴史的事実を論拠としてその影響を近代画家の個別事例に当てはめることは速断であり、誤解や混乱を招くと指摘し、こうした風潮を批判している[234]。

現代日本においては2019年よりパスポートのデザインに『冨嶽三十六景』から24図が採用されたり[208][注釈 25]、神奈川沖浪裏のデザインが2024年に発行の千円紙幣に取り込まれたりと、アイコンとしての受容が定着しつつある[227]。

|

|

|

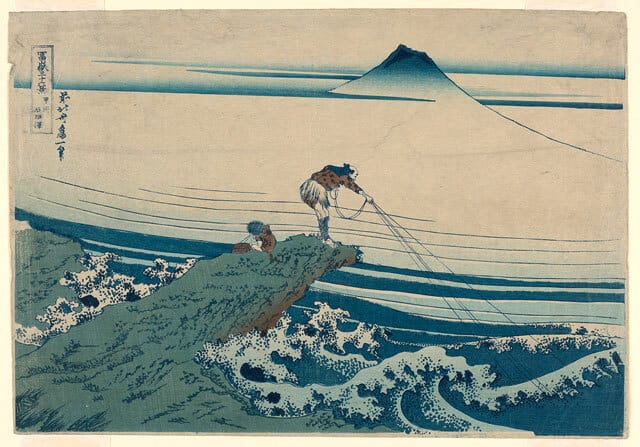

諸国瀧廻り

大判錦絵揃物である『諸国瀧廻り』は、天保4年(1833年)ごろの作品で、「前北斎為一筆」落款が見られる[7]。全八図から成る揃物[236]。江戸の版元西村屋与八から刊行されたと見られ、それぞれ「和州吉野義経馬洗滝」「下野黒髪山きりふきの滝」「木曽海道小野ノ瀑布」「木曽路ノ奥阿彌陀ヶ瀧」「相州大山ろうべんの滝」「東海道坂ノ下清滝くわんおん」「東都葵ヶ岡の滝」「美濃ノ国養老の滝」と題され、水の落下する条件の違いによる変化を描き認めた[237]。民間信仰の対象となっている地を作画対象に選定しており、広く知られた名瀑のみを対象としていない点が、他の名所絵と異なる特徴であると言える[237]。各錦絵は東京国立博物館や葛飾北斎美術館などに分蔵されている[237]。

その他の錦絵作品

本節、特に断りのない文章は島根県立美術館が公開する永田生慈『葛飾北斎年譜』を元に作成された北斎年譜[7]を出典としている。

- 『四代目岩井半四郎 かしく』

- 細判錦絵、安永8年(1779年)、「勝川春朗画」落款、永田コレクション[238]。中村座の『敵討仇名かしく』をもとにした役者錦絵で、『三代目瀬川菊之丞 正宗娘おれん』とともに、北斎の処女作とされる[239]。

勝川春朗画

- 『三代目瀬川菊之丞 正宗娘おれん』

- 細判錦絵、安永8年(1779年)、「勝川春朗画」落款、永田コレクション[239]。東京国立博物館所蔵[240]。市村座の『新薄雪物語』をもとにした役者錦絵[239]。

- 『中村里好 ふく清女ぼう』

- 細判錦絵、安永8年(1779年)、「勝川春朗画」落款、東京国立博物館所蔵[241]。

- 『四代目岩井半四郎 おかる』

- 細判錦絵、安永9年(1780年)、「勝川春朗画」落款。

- 『忠臣蔵討入』

- 大判錦絵三枚続、天明年間(1781年~1789年)ごろ、「春朗」落款[242]。すみだ北斎美術館所蔵[242]。歌舞伎の演目『仮名手本忠臣蔵』をもとにした作品で、高師直の館に討入する様子を屋敷上部からの視点で躍動的に描いた作品となっている[242]。

- 『五代目市川団十郎 あげまきのすけ六』

- 細判錦絵、天明2年(1782年)、「勝春朗画」落款、日本浮世絵博物館所蔵。

- 『市川団十郎 悪七兵衛景清』『市川門之助 畠山重忠』

- 細判錦絵、天明4年(1784年)、無款。

- 『花くらへ 弥生の雛形』

- 大判錦絵、天明4年~5年(1784年~1785年)、無款、永田コレクション[243]。礒田湖龍斎の影響が見られる春朗期唯一の大判錦絵[243]。制作年代は描かれた遊女からの推察[243]。

- 『三代目大谷廣次 濡髪の長五郎』

- 細判錦絵、寛政元年(1789年)、「春朗画」落款。

- 『五代目市川団十郎 かげきよ』

- 細判錦絵、寛政元年(1789年)、「春朗画」落款。

- 『五代目市川団十郎 ともへ御ぜん』

- 細判錦絵、寛政2年(1790年)、「春朗画」落款。

- 『新板おどりゑづくし』

- 細判錦絵、寛政2年(1790年)ごろ、「春朗画」落款、永田コレクション[244]。主題に沿った絵を纏めてひとつの作品とする「もの尽くし絵」と呼ばれるジャンルの錦絵[244]。本作は16種の舞踊を纏めたもので、北斎作のもの尽くし絵は極めて珍しい[244]。

春朗画。山賊に扮する文覚を演じる市川蝦蔵を描いた細判錦絵。

- 『市川蝦蔵の山賊実は文覚上人』『三代目坂田半五郎の旅僧実は鎮西八郎為朝』

- 細判錦絵二枚続、寛政3年(1791年)、「春朗画」落款、東京国立博物館所蔵。寛政3年(1791年)11月に市村座で上演された歌舞伎『金䪝鏵源家角鐔』に着想を得た役者絵[245]。

- 『市川鰕蔵 かげきよ』

- 細判錦絵、寛政4年(1792年)、「春朗画」落款、永田コレクション[246]。春朗期終盤の作品で、これ以降役者絵の作例は少なくなる[246]。

- 『遠眼鏡』

- 大判錦絵、享和元年(1801年)から享和4年(1804年)ごろ、「可候」落款、神戸市立博物館所蔵[247]。

- 『くだんうしがふち』

- 横中判錦絵、文化年間前期(1804年~1809年)ごろ、パリ国立図書館所蔵[248]。洋風版画を強烈に意識した作品で、透視遠近図法が用いられ、木々や土場には陰影がつけられている他、署名や作品名を平仮名で横倒しにし、オランダ語のように見せている[248]。東京九段下にある牛ヶ淵を描いた風景画[248]。

- 『仮名手本忠臣蔵』

- 大判錦絵、文化3年(1806年)、無款、東京国立博物館所蔵。

- 『三国妖狐伝』

- 大判錦絵二枚続、文化4年(1807年)、「北斎画」落款、中右コレクション、東京国立博物館所蔵。

- 『吉原遊廓の景』

- 大判錦絵五枚続、文化8年(1811年)ごろ、「かつしか北斎画」落款。

- 『総房海陸勝景奇覧』

- 大々判錦絵、文政元年(1818年)ごろ、「葛飾前北斎改戴斗画」落款、永田コレクション[249]。北斎が最初に発表した大々判錦絵作品[249]。鳥瞰した風景構図は鍬形蕙斎の影響が見られる[249]。

- 『東海道名所一覧』

- 大々判錦絵、文政元年(1818年)、「葛飾前北斎戴斗筆」落款、永田コレクション[250]。江戸の日本橋から京都までの東海道宿場や名所を鳥瞰作画した作品[250]。宿場が双六のような構成になっている他、豆粒大の人像まで精緻に描かれている[250]。

- 『麦藁細工見世物』

- 大判錦絵四枚続、文政3年(1820年)、無款、東京国立博物館所蔵。

- 『新板大道図彙』

- 四つ切判錦絵、文政8年(1825年)、無款[注釈 26]、東京国立博物館所蔵。

- 『芥子』

- 大判錦絵、天保元年から天保2年(1830年から1831年)ごろ、ミネアポリス美術館所蔵[251]。中国清代の絵手本『芥子園画伝』からの影響が強く見られる作品[251]。強い風にあおられた芥子の花が撓んだ瞬間の様子が描かれている、北斎の花鳥画の中でも評価の高い作品のひとつとされる[252]。

- 『杜若にきりぎりす』

- 大判錦絵、天保元年から天保2年(1830年から1831年)ごろ、ミネアポリス美術館所蔵[253]。カキツバタとしているが、実際に描かれているのはハナショウブと見られる[253]。

- 『牡丹に蝶』

- 大判錦絵、天保元年から天保2年(1830年から1831年)ごろ、ミネアポリス美術館所蔵[251]。中国の長寿を願う伝統的な画題富貴耄耋に端を発する寓意図[251]。

- 『朝顔に蛙』

- 大判錦絵、天保元年から天保2年(1830年から1831年)ごろ、ミネアポリス美術館所蔵[253]。薬用植物として中国より渡来したアサガオは18世紀後半に鉢植えが一般化し、文化・文政年間と嘉永・安政年間に大ブームとなったとされ、表題として選定されたと見られる[253]。

- 『菊に虻』

- 大判錦絵、天保元年から天保2年(1830年から1831年)ごろ、ミネアポリス美術館所蔵[253]。

- 『鎌倉 江ノ嶋 大山 新板往来双六』

- 大々判錦絵、天保2年(1831年)、「柳亭種彦撰・前北斎為一図」落款、新庄コレクション[254]。北斎唯一の道中双六作品[254]。双六をしまう袋については初版が北斎画、再版が歌川国芳画と考えられている[254]。島根県立美術館所蔵。相模の52か所の景勝地を柳亭種彦が選定し、北斎が景観やその地の風俗を描いた玩具絵の一種[255]。

- 『百物語』

- 中判錦絵揃物、天保2年(1831年)ごろ、「前北斎筆」落款。江戸時代に流行した怪談『百物語』を題材とした錦絵で、「お岩さん」「さらやしき」「笑ひはんにや」「しうねん」「小はだ小平二」の五図が確認されている[256]。

- 『奥州塩竈松蔦之畧図』

- 大々判錦絵、天保2年(1831年)ごろ、「前北斎為一筆」落款。

- 『琉球八景』

- 大判錦絵、天保3年(1832年)ごろ、「前北斎為一筆」落款。琉球使節が天保3年に江戸へ参府するということを当て込んで制作されたと見られる作品で、地誌『琉球国志略』を種本に北斎の想像で描かれた全八図から成る揃物の風景錦絵である[257]。葛飾北斎美術館などが所蔵している[257]。

- 『千絵の海』

- 中判錦絵揃物、天保3年(1832年)ごろ、「前北斎為一筆」落款[258]。葛飾北斎美術館などが所蔵[259]。全十図から成る揃物で、関東地方の海や川での漁労風景を収めた錦絵[258]。日本各地の漁撈について描写しており、画題に「千絵」とあることから多数の構図を刊行する想定だったと考えられる[260]。それぞれ「総州銚子」「下総登戸」「総州利根川」「相州浦賀」「甲州火振」「絹川はちふせ」「宮戸川長縄」「五島鯨突」「蚊針流」「待チ網」と題される[258]。

- 『詩哥写真鏡』

- 長大判錦絵揃物、天保4年(1833年)ごろ、「前北斎為一筆」落款。版元は森屋治兵衛[261]。和漢の歌人と関連故事を題材とした錦絵で十図が知られている[262]。例えば「春道のつらき」は『古今和歌集』の「山川に風のかけたるしがらみは流れもあへぬ紅葉なりけり」の詩が題材となっており、「少年行」は唐の詩人催国輔の『長楽少年行』内の一節を絵画化したものである[261]。

- 『狆』

- 団扇絵判錦絵、天保4年(1833年)、「前北斎為一筆」落款、太田記念美術館所蔵。

- 『諸国名橋奇覧』

- 大判錦絵揃物、天保5年(1834年)ごろ、「前北斎為一筆」落款。東京国立美術館が所蔵する「飛越の堺つりはし」など、全国の橋を構図に捉えた全十一図の錦絵[263]。実在しない言い伝えのみが残されている橋も含まれている[259]。『諸国瀧廻り』などと同様、版元は西村屋与八である[259]。

- 『桜に鷹』

- 長大判錦絵、天保5年(1834年)、「前北斎為一筆」落款、すみだ北斎美術館所蔵。橋梁に佇む端正な鷹の姿と満開の桜を組み合わせた華やかな印象のある花鳥画[264]。

- 『鷽 垂桜』

- 中判錦絵、天保5年(1834年)ごろ、東京国立博物館所蔵[251]。桜と桜の蕾を好物とするウソが描かれた花鳥画[251]。

- 『文鳥 辛夷花』

- 中判錦絵、天保5年(1834年)ごろ、東京国立博物館所蔵[251]。元禄時代に日本へ渡ってきたとされる文鳥とコブシが描かれた花鳥図[251]。画賛に中国の文人陳淳の五言詩が記されている[251]。

- 『芍薬 カナアリ』

- 中判錦絵、天保5年(1834年)ごろ、東京国立博物館所蔵[251]。江戸時代、園芸品種としてボタンとともに人気を集めたシャクヤクと天明年間にヨーロッパから渡来したとされるカナリアが描かれた花鳥画[251]。

- 『鵙 翠雀 虎耳草 蛇苺』

- 中判錦絵、天保5年(1834年)ごろ、東京国立博物館所蔵[251]。薬草とされたユキノシタ、蛇が好んで食べるとされ、毒があるとされた[注釈 27]ヘビイチゴを組み合わせ、荒々しい性格とされるモズと美しい羽毛を持つルリをコントラスト豊かに組み合わせた花鳥図[251]。

- 『翡翠 鳶尾艸 瞿麦』

- 中判錦絵、天保5年(1834年)ごろ、東京国立博物館所蔵[253]。カワセミ、シャガ、ナデシコが描かれた花鳥画[253]。

- 『鶺鴒 藤』

- 中判錦絵、天保5年(1834年)ごろ、東京国立博物館所蔵[253]。フジの変種クチベニフジとセキレイが描かれた花鳥画[253]。

- 『百人一首うばがゑとき』

- 大判錦絵揃物、天保6年(1835年)ごろ、「前北斎卍」落款。版元は伊勢屋三次郎[265]。北斎が手掛けたとされる最後の揃物大判錦絵で、百人一首の歌意を題材として刊行を予定していたが、二十七図を刊行して中断された[266]。残りの未刊行六三図は版下絵が遺存している[266]。フリーア美術館や大英博物館などに分蔵されている[267]。

- 『群鶏』

- 団扇絵判錦絵、天保6年(1835年)ごろ、「前北斎為一筆」落款、東京国立博物館所蔵。

- 『唐土名所之絵』

- 大々判錦絵、天保11年(1840年)ごろ、「総房旅客 画狂老人卍齢八十一」落款。現在六図が知られる大々判鳥瞰図のうち、もっとも晩年に発表されたもの[268]。中国大陸全土の各名所を俯瞰で精緻に描いており、万里の長城などが確認できる[268]。

- 『地方測量之図』

- 大々判錦絵、嘉永元年(1848年)、「応需 齢八十九歳卍老人筆」落款。確認されている北斎最後の錦絵であり、盛岡藩士だった梅村重得の依頼によって描かれた作品で、測量器具を用いた作業の様子が描かれている[269]。

絵手本

北斎漫画

視力に障害を持って渡世する人々のさまざまな顔模様を描いてみせた。

『北斎漫画』は『冨嶽三十六景』と共に北斎の代表作のひとつとされる摺刷版本[270]。葛飾北斎美術館所蔵[271]。文化11年(1814年)に初編が刊行され、以降北斎の死後も含めて明治11年(1878年)まで全15編が刊行された[271]。文化9年(1812年)に関西方面へ旅した北斎は名古屋の門人牧墨僊宅に逗留し、300余の版下絵を制作した[270]。これらが1冊にまとめられ、絵手本『北斎漫画』初編として版元永楽屋東四郎から出版された[270]。当初はこの1冊で完結予定であったが、予想以上に人気となり版元角丸屋甚助なども絡み文政2年(1819年)までに10編が刊行され、北斎没後も刊行が続いた[270]。人物、動植物、建造物、日用品、風俗、神話、宗教など森羅万象がアトランダムに収載された図案の総数は3900余にも上り、欧州でもフィリップ・フランツ・フォン・シーボルトが持ち込んで以降、『ホクサイ・スケッチ』の名で広く親しまれた[272]。

その他の絵手本作品

本節、特に断りのない文章は島根県立美術館が公開する永田生慈『葛飾北斎年譜』を元に作成された北斎年譜[7]を出典としている。

- 『己痴羣夢多字画尽』

- 文化7年(1810年)、「葛飾北斎戯画」落款。版元二代目蔦屋重三郎から刊行された、北斎初作と見られる絵手本である[273]。人物や物品の描線に文字を組み込む「文字絵」と呼ばれる分野に関しての教本となっている[273]。流伝部数が少なく、稀覯書としても知られている[273]。

- 『略画早指南』

- 文化9年(1812年)ごろ、「北斎老人」落款。生物などの略画の描法について図解した絵手本である[274]。桶定規やぶんまわしを用いて骨格を捉える手法について解説されている[274]。前後編構成となっており、後編は文字絵の描法に関する教本となっている[274]。

- 『北斎写真画譜』

- 文化11年(1814年)ごろ、無款。全十五図から成る動物、鳥、草花、山水、観音などを題材とした絵手本で、いずれも見開き一図で描かれている[275]。私家版と見られていたが、文化10年の割印帳に「版元売出」の記載があり、江戸の刊行物と改められた[275]。

- 『三体画譜』

- 文化13年(1816年)、「北斎改葛飾戴斗画」落款。版元角丸屋甚助刊行、菱屋久兵衛後摺[276]。真行草の概念を取り入れた絵手本で、様々な主題を全て三種の描法で描き分けて図解している[276]。

- 『画本早引』

- 文化14年(1817年)前編、文政2年(1819年)後編、前編は「葛飾戴斗老人筆」落款、後編は「前北斎戴斗筆」落款。いろは48文字ごとに各文字から始まる物品や心情などについて描いた略図を1300図以上掲載した絵手本[277]。

- 『北斎画鏡』

- 文政元年(1818年)、「葛飾北斎筆」落款。名古屋の版元菱屋久兵衛が刊行した絵手本で、後に『秀画一覧』と改題されて色摺本として再版された[278]。

- 『北斎画式』

- 文政2年(1819年)、「葛飾戴斗筆」落款。関西の版元から刊行された絵手本で、恵比須、羅漢、角力、花鳥などの主題が見開きで彫り摺りされている[279]。

- 『一筆画譜』

- 文政6年(1823年)、「武蔵北斎載斗先生嗣意」落款。一筆書きの描法を集めた絵手本で、丹羽嘉言の一筆書きに触発されて出版されたと見られる[280]。本書は好評し、後年『一筆絵本』と改題して縮小模刻本が刊行された[280]。

- 『今様櫛きん雛形』(きんは手辺に竹冠に金)

- 文政6年(1823年)、「前北斎為一先生図」落款。櫛や煙管を制作する職人向けに刊行された絵手本で上中下の三冊に分かれている[281]。櫛の文様図案250、煙管の文様図案160が収められており、本書を用いて制作されたと見られる煙管が遺存している[281]。

- 『新形小紋帳』

- 文政7年(1824年)、「前ほくさゐ為一筆」落款。

- 『諸職絵本 新鄙形』

- 天保7年(1836年)、「齢七十七 前北斎為一改画狂老人卍筆」落款。

- 『絵本早引 名頭武者部類』

- 天保12年(1841年)、「北斎改葛飾為一筆」落款。

- 『画本彩色通』

- 弘化5年(1848年)、「画狂老人卍筆」落款。北斎が没したため、二編で刊行が中断された北斎最後の絵手本[282]。筆や刷毛の使用方法や絵の具の種類や調合方法などが細かに記載されており、絵画技法書と呼べるものとなっている[282]。

肉筆画

肉筆画帖

天保6年(1835年)から天保15年(1844年)ごろにかけて刊行されたと見られる[283]。「前北斎為一改画狂老人卍筆」落款。花鳥虫魚等を描いた十図から成る[283]。『葛飾北斎伝』では、天保の大飢饉時に絵草紙屋で売らせたと紹介されている[283]。しかしながら、当時複数の画帖を販売していたことが確認されており、『肉筆画帖』が該当するかどうかについては明らかになっていない[284]。全図に共通して鮮やかな彩色とモダンな構図が採用され、晩年を代表する佳作と評価されている[284]。

それぞれ「塩鮭と鼠」[283]「福寿草と扇」[285]「鷹」[286]「はさみと雀」[287]「ほととぎす」[288]「鮎と紅葉」[289]「蛙とゆきのした」[290]「蛇と小鳥」[291]「鰈と撫子」[292]「桜花と包み」[293]と題される。現在当初の並び順を知るのは不可能であるが、最初は「福寿草と扇面」、最後は「桜花と包み」だと考えられる[294]。

|

|

日新除魔図

天保13年(1842年)から天保14年(1843年)にかけて北斎は「日を新たに魔を除く」として、毎朝獅子や獅子に関連する絵を描くことを日課としていた[295]。依頼によって描いた他作とは異なり、厄除けのために本人が描いたプライベートな性質を持つ作品である[295]。毎朝除魔を願った理由としては長寿を願ったとするものや、放蕩の孫を追い払うためという説などがあり、毎朝獅子を描いては丸めて家の外に捨てていたという[296]。

平成9年(1997年)クリスティーズのカタログに掲載されオークションにかけられそうになるが、文化庁は本作は重要美術品で海外流出禁止なことをクリスティーズに伝え、オークション1日前に販売中止となる事件があった[297]。その後、東京の古物商の手に渡り、平成30年(2018年)九州国立博物館に寄贈された。九州国立博物館はもっともまとまった219枚の「日新除魔図」を保有している[295]。「日新除魔図」は他に、松代藩家老・小山田壱岐旧蔵の1帖10図(現在は法人蔵)、北斎晩年の門人・本間北曜旧蔵の12点(内10点は北斎館蔵、1点は個人蔵、1点は所在不明)[298]など、国内外に所蔵されている[295]。

信州小布施の作品

高井鴻山は古くは小田原北条氏の臣としての来歴を持つ、信州小布施村の豪家高井家の嫡男として天保3年(1832年)に生まれた[299]。鴻山は十五歳の折に京都へ遊学し、梁川星巌に漢学を、岸駒に絵画を、貫名菘翁に書道を師事した[299]。北斎と鴻山の接触については諸説があり、飯島虚心が『葛飾北斎伝』で古老より伝え書いたものが中心とされるが、遺存する作品との矛盾点や疑義も多く呈されている[300]。一般的には『北斎道中画譜』に描かれた古書店頭の絵の中に登場する帯刀した袴姿の武人と、横に並ぶ老人が鴻山と北斎の出会いを描出したものとされる[300]。しかしながら美術史家の由良哲次は、『北斎道中画譜』が刊行されたのは天保元年(1830年)であり、鴻山が星巌に従って江戸に来たのは天保3年(1832年)であることから時系列が合致しないことを指摘しており、浦賀潜居の後に江戸へ戻った天保6年(1835年)以降に出合ったのではないかとしている[300]。この縁によって北斎は天保12年(1841年)または天保13年(1842年)に小布施の地へ旅立ったと考えられている[300][注釈 28]。鴻山は北斎を賓客として丁重に持成し、「碧漪軒(へきいけん)」と名付けたアトリエをあてがうとともに、往年焼失した高井家菩提寺の再建にあたって、天井絵などの絵画制作を依願した[301]。北斎はこれを了承するも大がかりな仕事であるとして、娘の栄を助手として連れてくる旨を告げ、江戸へ戻った[300]。北斎は江戸で残した仕事を片付けたり、孫の厄介事を処理するなど多忙を極めながら鴻山と手紙のやり取りをして作品構想を練りつつ、天保15年(1844年)春に再び小布施へと向かった[302]。江戸と小布施の往復は少なくとも4回または5回は行われたとされており[303]、北斎は小布施の地で東町祭屋台天井絵『龍図』『鳳凰図』(天保15年(1844年))、上町祭屋台天井絵『男浪図』『女浪図』(弘化2年(1845年))、岩松院本堂大間天井絵『八方睨み鳳凰図』などの傑作を残した[304]。

しかしながらこうした小布施での活動は、飯島の『葛飾北斎伝』にほとんど言及がないこともあり、戦前までは軽視される傾向にあった[305]。実際の美術史家の各書では、昭和19年楢崎宗重の『北斎論』「衰退が隠せない時代で絵手本や肉筆画に勤しみ、夢多き余生を送った」、昭和28年近藤市太郎の『北斎』「70歳前後で彼の芸術的生命は終わっていた」、昭和32年織田一磨の『北斎』「天保の頃の北斎は、もはや内容の脱落した形骸ばかりになっていた」といった論調が並んでいる[306]。こうした傾向は1966年のソビエト連邦で開催される「北斎展」準備のために小布施の作品調査が行われるまで続いた[307]。実地調査を行った研究者の一人である尾崎周道は、「晩年の小布施時代は北斎の凋落期とするこれまでの定説は、書き換えねばならないだろう」とつづった[308]。また、『北斎論』で批判していた楢崎宗重も、小布施の北斎館開館に寄せた挨拶で「私の北斎研究は今日から始まると皆様の前で申し上げます」と認識を改めたことを表明した[308]。

その他の肉筆画作品

本節、特に断りのない文章は島根県立美術館が公開する永田生慈『葛飾北斎年譜』を元に作成された北斎年譜[7]を出典としている。

- 『婦女風俗図』

- 寛政5年(1793年)ごろ、無款。島根県立美術館所蔵。

- 『鍾馗図』

- 寛政5年(1793年)ごろ、「叢春朗画」落款。島根県立美術館所蔵。

- 『夜鷹図』

- 寛政8年(1796年)ごろ、「北斎宗理画」落款。細見美術館所蔵。蝙蝠が飛び交う夜半に、柳の下で佇む手拭いを被った夜鷹を描いた作品[309]。

- 『瑞亀図』

- 寛政8年(1796年)ごろ、「北斎宗理画」落款。奈良県立美術館所蔵。

- 『玉巵弾琴図』

- 寛政8年(1796年)ごろ、「北斎宗理画」落款。個人所蔵。

- 『小野小町図』

- 寛政10年(1798年)ごろ、「北斎画」落款。島根県立美術館所蔵。六歌仙のひとり小野小町を宗理風の瓜実顔で描いた肉筆画[310]。

- 『人を待つ美人図』

- 寛政10年(1798年)ごろ、「北斎画」落款。島根県立美術館所蔵。秋田県の旧家に遺存した美人図で、江戸の俳人白寿坊の画賛「弾き倦て 月よりも人 待宵か」が記されている[311]。

- 『大仏詣図』

- 寛政10年(1798年)ごろ、「北斎画」落款。島根県立美術館所蔵。霞越しに朱塗りの大仏が描かれた図で、版元須原屋茂兵衛の愛蔵品であったとされ、大田南畝の画賛が記されている[312]。

- 『振袖新造図』

- 享和3年(1803年)ごろ、「画狂人北斎画」落款。若い遊女を宗理風の画風で描いた佳作で、狂歌師鹿津部真顔の画賛が記されている[313]。

- 『旭日山水図』

- 享和3年(1803年)ごろ、「画狂人北斎画」落款。

- 『東方朔と美人図』

- 文化元年(1804年)ごろ、「画狂人北斎画」落款。

- 『隅田川両岸景色図巻』

- 文化2年(1805年)ごろ、「九々蜃北斎席画」落款。すみだ北斎美術館所蔵。

- 『円窓の美人図』

- 文化2年(1805年)ごろ、「九々蜃北斎席画」落款。シンシナティ美術館所蔵。

- 『中国武人図』

- 文化2年(1805年)ごろ、「狂老人北斎画」落款。島根県立美術館所蔵。『水滸伝』の黒旋風李逵を描いたとされる図[314]。

- 『富士の巻狩図』(木更津日枝神社奉納絵馬)

- 文化3年(1806年)、「画狂人北斎旅中画」落款。

- 『二美人図』

- 文化3年から文化10年(1806年から1813年)ごろ、MOA美術館所蔵[29]。重要文化財[29]。吉原遊郭の花魁と芸者が描かれている作品で、小林忠は北斎美人画の分野における最高傑作と評している[29]。

- 『美人夏姿図』

- 文化3年から文化10年(1806年から1813年)ごろ、個人蔵[29]。

- 『七夕図』

- 文化3年から文化10年(1806年から1813年)ごろ、晴明会館所蔵[29]。懐紙に花草を乗せて立つ女性を描写しており、「穂に出よ こよひねかいの いとすすき」という賛が添えられている[29]。これは『黒塚』の章句「穂に出づる秋の糸薄月に夜をや待ちぬらん」を受けたものと見られる[29]。

- 『新年の行事図 初夢』

- 文化3年から文化10年(1806年から1813年)ごろ、掛軸二幅、フリーア美術館所蔵[29]。新春の家庭内風俗を描いた作品で、蒔絵の箱枕に髪油除けの紙を巻く女性と、朝のしつらえをする女性がそれぞれ描かれている[29]。

- 『酔余美人図』

- 文化4年(1807年)ごろ、「葛飾北斎画」落款。鎌倉国宝館所蔵。若い芸者の女性が黒い三味線箱にもたれかかり、酔いを醒ましている図[315]。

- 『五美人図』(正月品定め図)

- 文化5年(1808年)ごろ、「葛飾北斎画」落款。細見美術館所蔵[317]。母親の前で着物の柄を選ぶ娘を描いた風俗画で、能舞亭三毬なる人物による「画中の群女は顔に靨を催し、画外の一夫は口に涎を出す、君がため目に正月はしたれ共、こころに起す盆々煩悩」という狂歌が記されている[315]。一方シアトル美術館所蔵の『五美人図』では武家の奥方、町娘、御殿女中、花魁、町人の女房が描かれている[318]。

- 『七福神の図』

- 文化7年(1810年)、「北斎筆」落款。キヨッソーネ東洋美術館所蔵。

- 『鎮西八郎為朝図』

- 文化8年(1811年)、「葛飾北斎戴斗画」落款。大英博物館所蔵。

- 『鯉図』

- 文化10年(1813年)、「北斎」落款。埼玉県立歴史と民俗の博物館所蔵。

- 『潮干狩図』

- 文化10年(1813年)ごろ、「葛飾北斎」落款。大阪市立美術館所蔵。江戸湾の遠浅の浜にて貝を拾い、魚を捕る町民の様子が描かれた作品で、重要文化財に指定されている[319]。俯瞰図法が取り入れられ、広々とした眺望の向こうにかすかに富士山も垣間見える[319]。

- 『鵜飼図』

- 文政2年(1819年)ごろ、「葛飾戴斗筆」落款。MOA美術館所蔵。

- 『遊女と禿』

- 文政9年(1826年)、ライデン国立民族学博物館所蔵[318]。ドイツの医学・博物学者フィリップ・フランツ・フォン・シーボルトの注文を受けて描いた作品とされ、洋風画法を強く意識して制作された[318]。陰影を表現するキアロスクーロが導入されている[318]。

- 『歌占図』

- 文政10年(1827年)、「北斎為一敬画」落款。大英博物館所蔵。

- 『西瓜図』

- 天保10年(1839年)、「画狂老人卍筆 齢八十」落款。三の丸尚蔵館所蔵。

- 『貴人と官女図』

- 天保10年(1839年)、「画狂老人卍筆 齢八十歳」落款。すみだ北斎美術館所蔵。

- 『春秋山水図』

- 天保10年(1839年)、「画狂老人卍筆 齢八十」落款。出光美術館所蔵。

- 『春日山鹿図』

- 天保10年(1839年)、「画狂老人卍筆 齢八十歳」落款。鎌倉国宝館所蔵。

- 『若衆図』

- 天保11年(1840年)、「画狂老人卍筆 齢八十一」落款。大英博物館所蔵。

- 『若衆文案図』

- 天保11年(1840年)、「画狂老人卍筆 齢八十一」落款。鎌倉国宝館所蔵。

- 『雲龍図』

- 天保12年(1841年)、「試筆八十二翁卍」落款。島根県立美術館所蔵。黒い雲間から除く龍の姿を墨一色のみで描いた図[320]。

- 『桜に鷲図』

- 天保14年(1843年)、「八十四老卍筆」落款。鎌倉国宝館所蔵。

- 『雪中張飛図』

- 天保14年(1843年)、「齢八十四歳 画狂老人卍筆」落款。鎌倉国宝館所蔵。

- 『文昌星図』(魁星図)

- 天保14年(1843年)、「八十四老卍筆」落款。島根県立美術館所蔵。北斗七星の第一星(魁星)の字より鬼が升(斗)を持つようすを描いており、浮世絵師河鍋暁斎が所蔵していた[321]。

- 『田植図』

- 天保14年(1843年)、「八十四老卍筆」落款。佐野美術館所蔵。

- 『南瓜花群虫図』

- 天保14年(1843年)、「八十四老卍筆」落款。すみだ北斎美術館所蔵。

- 『鍾馗騎獅図』

- 天保15年(1844年)、「画狂老人卍筆 齢八十五歳」落款。出光美術館所蔵。

- 『月みる虎図』

- 天保15年(1844年)、「八十五老卍筆」落款。島根県立美術館所蔵。雲間に覗く月を眺める穏やかな表情の虎を描いた図[322]。

- 『鼠と小槌図』

- 天保15年(1844年)、「画狂老人卍筆 齢八十五歳」落款。島根県立美術館所蔵。大黒天の使いである鼠と、大黒天の所持品である袋と小槌を描いた縁起物[323]。

- 『狐の嫁入図』

- 天保15年(1844年)、「画狂老人卍筆 齢八十五歳」落款。島根県立美術館所蔵。怪異伝承の狐の嫁入りを絵画化したもの[324]。

- 『朱描鍾馗図』(画稿)

- 天保15年(1844年)ごろ、無款。島根県立美術館所蔵。魔除けの神鍾馗を描いた下図で、版元松井栄吉が愛蔵したとされる[325]。

- 『弘法大師修法図』

- 弘化年間(1844年~1847年)ごろ[326]。西新井大師總持寺所蔵[326]。150cm×240cmと北斎の描いた肉筆画としては最大級の大きさとされ、美濃和紙36枚を貼り合わせたものに、自らの法力でもって弘法大師(空海)が鬼(厄難)を調伏するさまが描かれている[326]。

- 『須佐之男命厄神退治之図』

- 弘化2年(1845年)、「前北斎卍筆 齢八十六歳」落款。牛嶋神社への奉納後に関東大震災で焼失したが、『国華』掲載の白黒写真を基にすみだ北斎美術館開館に合わせて推定復元された[327]。

- 『羅漢図』

- 弘化3年(1846年)、「八十七老卍筆」落款。太田記念美術館所蔵。

- 『朱描鍾馗図』

- 弘化3年(1846年)、「八十七老卍筆」落款。メトロポリタン美術館所蔵。

- 『朱描鍾馗図』

- 弘化3年(1846年)、「所随老人卍筆 齢八十七歳」落款。すみだ北斎美術館所蔵。

- 『双鶴図』

- 弘化3年(1846年)、「画狂老人卍筆齢 八十七歳」落款。島根県立美術館所蔵。大岡雲峰とともに合筆した作品で、右の鶴を北斎が描いている[328]。

- 『向日葵図』

- 弘化4年(1847年)、「八十八老卍筆」落款。シンシナティ美術館所蔵。

- 『雷神図』

- 弘化4年(1847年)、「八十八老卍筆」落款。フリーア美術館所蔵。

- 『柳に燕図』

- 弘化4年(1847年)、「八十八老卍筆」落款。すみだ北斎美術館所蔵。

- 『流水に鴨図』

- 弘化4年(1847年)、「齢八十八卍」落款。大英博物館所蔵。

- 『赤壁の曹操図』

- 弘化4年(1847年)、「八十八老卍筆」落款。『三国志』赤壁の戦い前夜の曹操を描いた図[329]。

- 『七面大明神応現図』

- 弘化4年(1847年)、「八十八老人卍敬筆」落款[330]。茨城県妙光寺所蔵[331]。龍に姿を変えて顕現した七面天女とそれを見て畏怖する人々の中でただ一人動じず経典を読み上げる日蓮を描いた作品[331]。

- 『鬼図』

- 嘉永元年(1848年)、「齢八十九歳画狂老人卍筆」落款。佐野美術館所蔵。

- 『狐狸図』

- 嘉永元年(1848年)、「卍老人筆 齢八十九歳」落款。個人所蔵。茂林寺に伝わる民話『分福茶釜』や狂言の『釣狐』に着想を得た作品[332]。茶釜から昇る煙の描写が晩年の『富士越龍図』の黒煙を想起させる[332]。

- 『扇面散図』

- 嘉永2年(1849年)、「九十老人卍筆」落款。東京国立博物館所蔵。

- 『雪中虎図』

- 嘉永2年(1849年)、「嘉永二己酉寅の月 画狂老人卍老人筆 齢九十歳」落款。個人所蔵[333]。炯々と眼を光らせた虎が獰猛な足の爪を虚空に浮かせ、雪夜を立ち去ろうとしている描写をとらえており、辻惟雄はこの虎が北斎自身を表現しているのではないかと考察している[334]。

- 『雨中の虎図』

- 嘉永2年(1849年)、「九十老人卍筆」落款。太田記念美術館所蔵。ギメ美術館所蔵の『雲龍図』と対の作品[335]。

- 『雲龍図』

- 嘉永2年(1849年)、「九十老人卍筆」落款。ギメ美術館所蔵。太田記念美術館所蔵の『雨中の虎図』と対の作品[335]。

- 『富士越龍図』

- 嘉永2年(1849年)、「宝暦十庚辰ノ年出生 九十老人卍筆」落款。北斎館所蔵。

- ライデン国立民族学博物館所蔵の絵画(6枚)

- 江戸の街並みを描いた風景画。タイトルはないが、和紙に「日本橋」「両国橋」「品川」などを題材に川や人々や橋が描かれている。構図などに西洋画の特色が表れている。同博物館の調査で北斎の作であることが判明[336]、2016年に長崎市で開催された「国際シーボルトコレクション会議」で、同博物館研究員が発表した[337]。

読本

椿説弓張月

『椿説弓張月』は文化4年(1807年)に前編、文化5年(1808年)に後編、続編、文化7年(1810年)に拾遺、文化8年(1811年)に残編が刊行された曲亭馬琴作の読本である[338]。全28巻29冊に渡って北斎が挿絵を担当した[339]。馬琴と共作した初の作品であり、両者の代表作となった[340]。源為朝を主役とした史実とは異なる英雄流転譚[注釈 29]で、大衆の判官贔屓心理に訴えかける人気作となった[338]。北斎の挿絵も主題に違わない勇壮なものが多く見られた[340]。

新編水滸画伝

『新編水滸画伝』は中国の白話小説『水滸伝』を曲亭馬琴が訳出したもので、初編が文化2年(1805年)に刊行された[341]。後編の挿絵を巡って馬琴と北斎が衝突し、刊行中断の危機に陥ったが、版元の仲裁もあって、訳出者を馬琴から高井蘭山に変更することで文化4年(1807年)に二編以降が刊行された[340]。九編全九十一冊が刊行され、「画伝」のタイトルの通り多くの挿絵が描き込まれている[342]。彩色に制約がある中で多くの迫力ある場面を描き上げた[341]。

その他の読本作品

本節、特に断りのない文章は島根県立美術館が公開する永田生慈『葛飾北斎年譜』を元に作成された北斎年譜[7]を出典としている。

- 『古今奇譚 蜑捨草』

- 享和3年(1803年)、流霞窓広住作、「画狂人北斎画」落款。確認されている北斎の読本挿絵で最も古い作品とされている[343]。

- 『復讐奇話 絵本東嫩錦』

- 文化2年(1805年)、小枝繁作、「画狂老人北斎」落款。江戸で人気を博した戯作者小枝繁の処女作であり、山東京伝の『復讐奇談安積沼』の影響が見られる作品[344][345]。北斎が手掛けた読本挿絵で頻繁に登場する幽霊図の初例とされる[346]。

- 『そののゆき 前編』

- 文化4年(1807年)、曲亭馬琴作、「葛飾北斎画」落款。版元は角丸屋甚助だったが、出版後に版木が京都の版元に売り出されるなどのトラブルに見舞われ、後編は出版されずじまいとなった[345]。

- 『墨田川梅柳新書』

- 文化4年(1807年)、曲亭馬琴作、「葛飾北斎筆」落款。

- 『近世怪談 霜夜星』

- 文化5年(1808年)、柳亭種彦作、「かつしか北斎画」落款。

- 『國字鵺物語』

- 文化5年(1808年)、芍薬亭長根作、「葛飾北斎」落款。

- 『阿波之鳴門』

- 文化5年(1808年)、柳亭種彦作、「葛飾北斎画」落款。近松半二の浄瑠璃『傾城阿波鳴門』をベースに創作された柳亭種彦の初期作品[347]。

- 『三七全伝南柯夢』

- 文化5年(1808年)、曲亭馬琴作、「葛飾北斎画」落款。宮戸川や艶容女舞衣などで知られるお花半七の心中事件を題材とした馬琴の代表作[348]。

- 『山桝太夫栄枯物語』

- 文化6年(1809年)、梅暮里谷峨作、「葛飾北斎」落款。

- 『忠孝潮来府志』

- 文化6年(1809年)、談洲楼焉馬作、「葛飾北斎画」落款。

- 『飛驒匠物語』

- 文化6年(1809年)、六樹園飯盛作、「画匠葛飾北斎画」落款。飛騨国の職人を主人公とする伝奇小説[349]。著者の六樹園飯盛こと石川雅望は、本書の序文で出版の経緯について北斎の勧めであった旨を記している[349]。

- 『於陸幸助 恋夢艋』

- 文化6年(1809年)、楽々庵桃英作、「葛飾北斎」落款。前編三冊は北斎が挿絵を担当し、後編五冊は門人の馬円が担当した[350]。

- 『雙蛺蝶白糸冊子』

- 文化7年(1810年)、芍薬亭長根作、葛飾北斎画[351]。

- 『勢田橋竜女本地』

- 文化8年(1811年)、柳亭種彦作、「葛飾北斎」落款。

- 『寒燈夜話 小栗外伝 初編』

- 文化10年(1813年)、小枝繁作、「葛飾北斎」落款。

- 『釈迦御一代記図会』

- 弘化2年(1845年)、山田意斎作、「前北斎卍老人繍像」落款。最晩年の数少ない読本作品で、釈迦の一生について書かれたもの[352]。優れた構図や表現技法が好評し、明治時代に銅版で模刻された[353]。

- 『源氏一統志』

- 弘化3年(1846年)、松亭中村源八郎保定輯作、「前北斎為一老人八右衛門画」落款。

絵本

富嶽百景

半紙本全三冊百二図からなり、初編1834年(天保5年)刊行、二編は1835年(天保6年)、三編は刊行年不明[354]。初編は「七十五齢前北斎為一改画狂老人卍筆」落款、二編は「七十六齢前北斎為一改画狂老人卍筆」落款。河村岷雪の『百富士』に倣い、様々な富士の山容を描き上げた作品で、『北斎漫画』と並び、版本分野における北斎の最高傑作と評価されている[355]。この作品を受けて晩年の歌川広重は、『富士見百図』序文に北斎に対する評価と自身の作品との違いについて記している[232]。

しかし、これらの作品よりも多く取り上げられるのは、尋常ならざる図画への意欲を著した、初編での跋文である[354]。

己六才より物の形状を写の癖ありて

半百の此より数々画図を顕すといへども

七十年前描く所は実に取るに足ものなし

七十三才にして稍禽獣虫魚の骨格草木の出生を悟し得たり

故に八十歳にしてハ益ゝ進み九十歳にて猶其奥意を極め

一百歳にして正に神妙ならん歟

百有十歳にしてハ一点一格にして生るがごとくならん

願くハ長寿の君子予が言の妄ならざるを見たまふべし — 『富嶽百景』初編跋文[354]

「私は6歳より物の形状を写し取る癖があり、50歳の頃から数々の図画を表した。とは言え、70歳までに描いたものは本当に取るに足らぬものばかりである。(そのような私であるが、)73歳になってさまざまな生き物や草木の生まれと造りをいくらかは知ることができた。ゆえに、86歳になればますます腕は上達し、90歳ともなると奥義を極め、100歳に至っては正に神妙の域に達するであろうか。(そして、)100歳を超えて描く一点は一つの命を得たかのように生きたものとなろう。長寿の神には、このような私の言葉が世迷い言などではないことをご覧いただきたく願いたいものだ。」[354]

その他の絵本作品

本節、特に断りのない文章は島根県立美術館が公開する永田生慈『葛飾北斎年譜』を元に作成された北斎年譜[7]を出典としている。

- 『画本東都遊』

- 享和2年(1802年)、「画工北斉」落款。

- 『潮来絶句集』

- 享和2年(1802年)ごろ、富士唐麿詩、柳亭陳人編、無款。遊女の慕情を謳いあげた富士唐麿の狂詩に合わせた女性像を描いた全十六図の絵本[356]。美人画中心の絵本は北斎唯一の作例とされている[356]。豪華な彩色摺が原因で発禁処分となったと作詩した富士唐麿が後年記している[357]。

- 『絵本 浄瑠璃絶句』

- 文化12年(1815年)、「葛飾北斎筆」落款。浄瑠璃の主要な台詞を抽出し、その場面作画を行った絵本[358]。薄墨本、墨摺本、色摺本などが存在し、様々な摺刷が試みられたと考えられる[358]。

- 『踊独稽古』

- 文化12年(1815年)、「葛飾北斎画」落款、藤間新三郎補正。踊りの稽古を行うために「登り夜舟」、「気やぼうすどん」、「悪玉おどり」、「団十郎冷水売」の4曲の踊り所作の振り付けがコマ撮りのように描かれている[359]。1835年に『おとり獨稽古』と改題されて再版した[359]。

- 『絵本庭訓往来 初編』

- 文政11年(1828年)、「前北斎為一写」落款。室町時代に寺子屋などで習字用に用いられた玄恵の作とも言われている『庭訓往来』に挿図した作品[360]。

- 『忠義水滸伝画本』

- 文政12年(1829年)、「葛飾前北斎為一老人画」落款。

- 『新編水滸画伝 二編前帙』

- 文政12年(1829年)、高井蘭山作、「北斎戴斗老人画」落款。

- 『唐詩選画本 五言律』

- 天保4年(1833年)、高井蘭山作、「前北斎為一画」落款。

- 『絵本忠経』

- 天保5年(1834年)、高井蘭山作、「葛飾前北斎為一老人画」落款。『孝経』を擬した中国の経典『忠経』に挿図したもの[360]。

- 『諸職絵本 新鄙形』

- 天保7年(1836年)、「齢七十七 前北斎為一改画狂老人卍筆」落款。

- 『和漢絵本魁』

- 天保7年(1836年)、「齢七十六前北斎為一改画狂老人卍筆」落款。

- 『絵本武蔵鎧』

- 天保7年(1836年)、「齢七十七前北斎画狂老人卍筆」落款。日本武尊、上杉謙信、武田信玄などといった日本の武者を描いた絵本[361]。柱刻に「画本魁 二編」の記述が認められ、同年の『和漢絵本魁』二編として出版されたものと見られている[361]。

- 『唐詩選画本 七言律』

- 天保7年(1836年)、高井蘭山作、「画狂老人卍翁筆」落款。

- 『絵本早引 名頭武者部類』

- 天保12年(1841年)、「北斎改葛飾為一筆」落款。

- 『絵本孝経』

- 嘉永2年(1849年)、高井蘭山作、「東都葛飾前北斎為一翁画図」落款。中国の思想家孔子が門人の曾子に述べた孝道をまとめた『孝経』に挿図したもの[360]。

狂歌本

四大風景集

北斎が手掛けた狂歌本の中において『東遊』『東都名所一覧』『画本狂歌 山満多山』『絵本隅田川 両岸一覧』の4作は、四大風景集と位置付けられ、当該分野における北斎の代表作とされている[362]。

『東遊』は寛政11年(1799年)に版元蔦屋重三郎より刊行された浅草庵市人の撰集した狂歌本で、「画工北斉」の落款がある[7]。全ての挿絵を北斎が担当している[363]。『東都名所一覧』は寛政12年(1800年)に同じく版元蔦屋重三郎より刊行された浅草庵市人の狂歌本で、「北斎辰政」落款がある[7]。初春の品川の景色など、江戸の名所が狂歌とともに描かれており、文化12年(1815年)に『東都勝景一覧』と改題され、再版された[364]。『画本狂歌 山満多山』は文化元年(1804年)に刊行された大原亭主人撰集の狂歌本で、「北斎画」の落款がある[7]。朱楽菅江の七回忌を追善するために出版されたという説もあり、豪華な色摺の三十二図が収載されている[365]。『絵本隅田川 両岸一覧』は刊行年、作者不詳の全3冊二十四図の狂歌本で、隅田川両岸に広がる風俗景観を四季の変化とともに描いている[366]。刊行年については享和元年(1801年)、文化3年(1806年)など諸説があり、刊行年と画稿成立時期に時間差がある可能性も指摘されている[367]。版元についても大阪の前川善兵衛などの伝存が確認されている他、版摺の違いも多々見られることから、刊行当時より大きな人気を博していたと考えられている[367]。

その他の狂歌本作品

本節、特に断りのない文章は島根県立美術館が公開する永田生慈『葛飾北斎年譜』を元に作成された北斎年譜[7]を出典としている。

- 『狂歌歳旦 江戸紫』

- 寛政7年(1795年)、万亀亭花の江戸住撰、「宗理画」落款。

- 『帰化種』

- 寛政8年(1796年)、清涼亭菅伎撰、「百琳宗理画」落款、シカゴ美術館所蔵。

- 『四方の巴流』

- 寛政8年(1796年)ごろ、狂歌堂真顔撰、「北斎宗理画」落款。

- 『柳の絲』

- 寛政9年(1797年)、浅草庵市人撰、「北斎宗理画」落款。堤等琳、鳥文斎栄之、北尾重政らと共に、狂歌に合わせた江島春望の絵図を一図描いた[368]。全体構図や山、波の描写などから洋風表現の試行が見られ、司馬江漢の影響が確認できる[369]。

- 『さんたら霞』

- 寛政9年(1797年)、三陀羅法師撰、「北斎宗理画」落款、大英博物館所蔵。

- 『春興帖』

- 寛政10年(1798年)、森羅亭万象撰とされる、「北斎宗理画」落款。

- 『男踏歌』

- 寛政10年(1798年)、浅草庵市人撰、「北斎宗理画」落款、大英博物館所蔵。

- 『みやことり』

- 享和2年(1802年)、「画狂人北斎」落款。隅田川両岸の浅草、本所に暮らす庶民の様子を描いた全二十三図の狂歌本[370]。『絵本隅田川 両岸一覧』と並び、北斎狂歌本分野の傑作とされる[370]。

- 『五拾人一首 五十鈴川狂歌車』

- 享和2年(1802年)、千秋庵三陀羅法師撰、「北斎辰政」落款。五十人の狂歌師と「巫女の舞」一図が収められた狂歌本で、伊勢神宮への奉納を目論んでいたことが序文に記されている[371]。

- 『画本忠臣蔵』

- 享和2年(1802年)、桜川慈悲成作、「北斎辰政」落款。歌舞伎の演目などで知られる『忠臣蔵』を題材とし、挿絵と狂歌が収められている[372]。

- 『夷歌 月微妙』

- 享和3年(1803年)、樵歌亭校合作、「画狂人北斎画」落款。

- 『百囀』

- 文化2年(1805年)、二世桑楊庵撰、「画狂人北斎画」落款。

- 『蓮華台』

- 文政9年(1826年)、六樹園撰、「為一筆」落款。

- 『花鳥画賛歌合』

- 文政11年(1828年)ごろ、春秋庵永女、錦鳳堂永雄らによると見られる撰、「月癡老人為一筆」落款。表題に合わせた風情ある花鳥画を数図寄せている[373]。

- 『女一代栄花集』

- 天保2年(1831年)、秋長堂老師、春秋庵婦人らによる撰、「応需七十二翁前北斎為一筆」落款。花見の宴で酔った婦人図など3図を北斎が描いた[374]。

摺物

馬尽

『馬尽』は文政5年(1822年)に刊行された二十八図[注釈 30]が知られている中判の揃物で「不染居為一筆」の落款がある作品[376]。前年に制作した『元禄歌仙貝合』と同じく四方側に属する狂歌師鹿津部真顔の依頼によって制作されたものと見られる[377]。文政5年が午年であることに因んで馬に関連する歌を詠み、挿図した作品である[378]。右図はその中のひとつ「駒下駄」といい、水引で結んだ駒下駄とお多福の面、三升を染め出した手ぬぐい、扇、注連飾りをつけた擂粉木と一緒に暴れ馬の凧が描かれている[378]。上部には狂月亭真晴と四方歌垣真顔(鹿津部真顔)の狂歌が添えられている[378]。二十八図のうち、二十六図が静物を主題としており、残りの二図は風俗、風景を主題としている[375]。狂歌を寄せた狂歌師は秋長堂物簗、森羅亭万象など55名に上った[375]。浅野は本作について発想や絵組の独自性が際立っており、狂歌師たちの独創と北斎の構成力が上手く噛み合った完成度の高い摺物であると評価している[379]。

その他の摺物作品

本節、特に断りのない文章は島根県立美術館が公開する永田生慈『葛飾北斎年譜』を元に作成された北斎年譜[7]を出典としている。

- 『五代目市川団十郎の暫』

- 天明7年(1787年)、「春朗画」落款。ケルン東洋美術館所蔵。

- 『十六むさしで遊ぶ子供』

- 寛政元年(1789年)、「春朗画」落款。十六むさしで遊戯する童子を描いた摺物で、遊戯盤上には月の大小が判る暦が添えられている[380]。

- 『寛政三弓始(弓矢と的)』

- 寛政3年(1791年)、「葛飾住 春朗画」落款。

- 『冷水売り』

- 寛政5年(1793年)ごろ、「叢春朗画」落款。冷えた砂糖水に白玉を入れた「冷水」を売る少年が木陰で休息する様子を描いた作品[381]。フランスの作家エドモン・ド・ゴンクールが1896年に上梓した『北斎』にその存在が言及されていたが、永らく存在が確認できなかった作品である[381]。

- 『大筒』

- 寛政7年(1795年)、「宗理写」落款。

- 『座敷万歳』

- 寛政7年(1795年)、「宗理画」落款。

- 『懐通辰己楼』

- 寛政8年(1796年)、「百琳宗理画」落款。ベルリン東洋美術館所蔵。

- 『元結作り』

- 寛政8年(1796年)、「宗理画」落款。

- 『花卉』

- 寛政8年(1796年)、「北斎宗理画」落款。俳句が添えられた珍しい摺物作品[382]。「北斎」の号が見られるもっとも古い作品[383]。

- 『曙艸(吉野山花見)』

- 寛政9年(1797年)、「北斎宗理画」落款。津和野藩藩主の亀井家に伝わっていた宗理様式時代の摺物作品のひとつ[384]。

- 『巳待の御札』

- 寛政9年(1797年)、「宗理画」落款。

- 『石なご遊び』

- 寛政10年(1798年)、「北斎宗理校合」落款。

- 『亀』

- 寛政10年(1798年)、「北斎辰政画」落款。宗理から北斎辰政へ改号した際に知人へ配ったとされる摺物[385]。書家の稲葉華溪によって「宗理ぬしの改名に北辰の光りいよいよましなん事を 莟む花こや衆生のもてはやし」という賛が寄せられている[386]。

- 『風呂上がりの母子図』

- 寛政11年(1799年)、無款。

- 『屠蘇を飲む福禄寿』

- 寛政11年(1799年)、「宗理改北斎画」落款。

- 『宮詣の官女図』

- 寛政12年(1800年)、「先ノ宗理北斎画」落款。

- 『女刀鍛冶』

- 寛政12年(1800年)、「先ノ宗理北斎画」落款。

- 『玉虫と子安貝』

- 寛政12年(1800年)、「先ノ宗理北斎画」落款。タマムシ、コヤスガイともに当時の安産祈願品であり、縁起の良い二物を描いた作品[387]。

- 『笠に蔬菜図』

- 寛政13年(1801年)、「画狂人北斎写」落款。太田記念美術館所蔵。

- 『大晦日掛取り』

- 享和2年(1802年)、「画狂人北斎」落款。

- 『春興五十三駄之内』

- 享和4年(1804年)、「画狂人北斎画」落款。全五十九図からなる摺物揃物で、複数の狂歌連が出資したと見られ、絵図の中に狂歌がおさめられている[388]。

- 『見立芝居看板』

- 享和4年(1804年)、「北斎画」落款。

- 『美人爪切り図』

- 享和4年(1804年)ごろ、「ほくさゐのふで」落款。

- 『盆踊り』

- 享和4年(1804年)ごろ、「画狂老人北斎画」落款。

- 『菅原の上』

- 文化2年(1805年)、「九々蜃北斎画」落款。

- 『山吹と桜』

- 文化2年(1805年)、「九々蜃北斎画」落款。

- 『西王母図』

- 文化3年(1806年)、無款。

- 『子供の遊び』

- 文化4年(1807年)ごろ、「葛飾北斎画」落款。

- 『還城楽』

- 文化6年(1809年)、「葛飾北斎写」落款。

- 『七福神』

- 文化6年(1809年)、「かつしか北斎画」落款。

- 『山姥と金太郎』

- 文化11年(1814年)ごろ、「北斎改戴斗筆」落款。

- 『おし鳥』

- 文化11年(1814年)ごろ、「北斎改戴斗」落款。

- 『寿老人』

- 文化13年(1816年)、「前北斎戴斗筆」落款。

- 『空満屋連和漢武勇合三番之内』

- 文政3年(1820年)、「北斎戴斗改葛飾為一筆」落款。東京国立博物館所蔵。

- 『楉垣連五番之内和漢画兄弟』

- 文政4年(1821年)、摺物揃物、「月癡老人為一筆」落款。

- 『元禄歌仙貝合』

- 文政4年(1821年)、摺物揃物、「月癡老人為一筆」落款。

- 『美人カルタ』

- 文政6年(1823年)、「真行草之筆意北斎改為一画」落款。

- 『七代目市川団十郎 二代目岩井粂三郎』

- 文政7年(1824年)、「かつしかの親父為一筆」落款。

- 『汐汲み図』

- 文政13年(1830年)、「北斎改為一筆」落款。太田記念美術館所蔵。

- 『宝船』

- 天保4年(1833年)、「前北斎為一筆」落款。

黄表紙

本節、特に断りのない文章は島根県立美術館が公開する永田生慈『葛飾北斎年譜』を元に作成された北斎年譜[7]を出典としている。

- 『白井権八幡随長兵衛 驪山比異(翼)塚』

- 安永9年(1780年)、作者不詳、「勝川春朗画」落款。東京都立図書館(加賀文庫)所蔵。安永8年(1779年)に肥前座で興行された新作人形浄瑠璃『驪山比翼塚』を要約した作品[389]。

- 『はなし〈柱題〉』

- 天明2年(1782年)、自惚門人皆山五郎治作、「勝春朗画」落款。正式な表題は不明で、柱に「はなし」と題されていることから、このように仮称される5話の小咄が収められた咄本黄表紙である[390]。

- 『親譲鼻高名』

- 天明5年(1785年)、可笑門人雀声作、「春朗改群馬亭画」落款。

- 『我家楽之鎌倉山』

- 天明6年(1786年)、作者不詳、「群馬亭画」落款。

- 『前々太平記』

- 天明6年(1786年)、自惚山人作、「勝春朗画」落款。平住専安が著した軍記物語『前々太平記』を元にした黄表紙で、多くの武者絵が収蔵されている作品である[391]。

- 『二一天作二進一十』

- 天明6年(1786年)、通笑門人道笑作、「群馬亭画」落款。

- 『昔々桃太郎発端説話』

- 寛政4年(1792年)、山東京伝作、「春朗画」落款。

- 『貧福両道中之記』

- 寛政5年(1793年)、山東京伝作、「春朗画」落款。裕福な家の子が零落し、貧乏な家の子が大成する様を描いた道中記[392]。

- 『福寿海无量品玉』

- 寛政6年(1794年)、曲亭馬琴作、無款。

- 『しわみうせ薬』

- 寛政7年(1795年)、本膳坪比良作、「勝川春朗画」落款[393]。いつの時代であっても金には苦労するという教訓が描かれた黄表紙である[393]。

- 『化物和本草』

- 寛政10年(1798年)、山東京伝作、「可候画」落款。1792年に上梓された森島中良の『画本纂怪興』をもとにした怪談が収められた黄表紙である[394]。

- 『児童文殊稚教訓』

- 寛政13年(1801年)、「画作時太郎可候」落款。

- 『三国昔噺 和漢蘭雑話』

- 享和3年(1803年)、曼亭鬼武作、「可候画」落款。

- 『真柴久吉 武地光秀 御伽山崎合戦』

- 享和4年(1804年)、作者不詳、「勝春朗画」落款。本作は豊臣秀吉を称揚する内容であったため、幕府より絶版処分または出版自粛を申し渡されたと見られ、1804年に絶版処分となった黄表紙で、永らくの間記録上のみの作品であった[395]。

春画

|

この節には性的な表現や記述が含まれます。

|

春画については基本的に署名が無く、北斎がどの程度春画に携わっていたのかについては判明しておらず、研究者間での統一された見解も無い[396]。『葛飾北斎・春画の世界』を著した美術史研究家の浅野秀剛は、私見であることを断りつつ、『笑本股庫嘉里嫁志』『間女畑』『甲の小松』『富久寿楚宇』『万福和合神』の五作は北斎作であるとしている[397]。浮世絵研究者の林美一やリチャード・レインは『絵本春の色』『会本色の嫩』などを北斎の作として取り上げている[398]。

喜能会之故真通

『喜能会之故真通』[注釈 31]は、文化11年(1814年)に刊行された春画[399]。林美一や辻惟雄は、筆致が異なるとして北斎作ではなく、三女のお栄か門人の作であろうという立場を取っている[400]。一方で浅野秀剛は画の緩みや弟子任せの箇所があったとしても部分的であり、北斎構想による高い完成度を示した作品であるとしている[401]。この作品のなかで、2匹の蛸に若い海女が襲われている様子を描いた「蛸と海女」が良く知られており、ポルノグラフィにおける「触手もの」の先駆けとも言われている[402]。ほとんど全部が画中の登場人物の台詞で構成されているほか、オノマトペが書き入れられているのが本作の特徴で、喜悦の声や局所から出る音がカタカナで記述されている[401]。後の作品である『万福和合神』の主人公「おつび」「おさね」が一部登場している[403][注釈 32]。スペインの画家パブロ・ピカソは、「蛸と海女」の構図を借用した『横たわる裸婦』を1932年に制作している[404]。

富久寿楚宇

『富久寿楚宇』は刊行年については不明だが、様式などから文化12年(1815年)から文政前期ごろの作品と推定されている[405]。きわめて高い完成度を誇り、北斎作品とされる春画のうちで、唯一研究者間での見識が一致している作品である[405]。横大判錦絵十二図から成る作品で、鳥居清長の春画『袖の巻』および喜多川歌麿の春画『歌まくら』への崇敬と対抗意識が垣間見える絵作りがなされている[406]。被せ彫りによって作られた『会本佐勢毛が露』『波千鳥』という再版本が存在するが、こちらに北斎自身が関与したかどうかについては判っていない[407]。

その他の春画作品

- 『笑本股庫嘉里嫁志』

- 天明2年(1782年)の作品とみられ、春画分野における初作とされる[408][409]。序文に「寅の初春 闇雲山人著」、扉絵に「勝春朗画」の隠し落款がある[410]。林美一は闇雲山人は北斎の隠号であるとしている[411]。

- 『絵本春の色』

- 寛政初期の作品とされ、リチャード・レインは1977年に上梓した自著『北斎の秘画』にて、「勝川春朗」の署名があると言及している[398]。

- 『間女畑』

- 寛政4年(1792年)ごろの作品と見られる[408]。序文に「鉄棒ぬらぬら」の花押があり、本文中に北斎の俗称である鉄蔵をもじった「隣の鉄ぼう」という人物が登場する[412]。尾崎久彌は『北斎肖像の研究』の中で天明元年(1781年)ごろの作品と推定しており、同作に登場する机に伏して寝ている丁髷男が、もっとも古い北斎の肖像画であるとしている[413]。

- 『会本松の内』

- 浮世絵研究者の林美一は、寛政6年(1794年)ごろ刊行されたとしている[398]。「紫色雁高」落款[398]。付文に「かやば丁のゑいせう」とあることから、鳥高斎栄昌の作ではないかとする説もある[398]。

- 『会本色の嫩』

- 寛政中期の作品とされ、リチャード・レインは1977年に上梓した自著『北斎の秘画』にて、「紫色雁高」の署名があると言及している[398]。

- 『好色堂中』

- 寛政12年(1800年)刊行[414]。若い男女の大首絵など八図が描かれた春画で、表題は無く、序文に「好色堂中に序す」とあることから、この名で呼ばれている[414]。図様より、浅野秀剛は本作品の作者について礫川亭永理ではないかと指摘している[415]。

- 『艶本婦他美賀多』

- 文政2年(1805年)ごろの作品とされ、林美一は北斎の作品としているが、この見解に浅野秀剛は疑義を呈しており、刊行は享和年間(1801年から1804年)ごろとし、文化中期の北斎の作風を先取りするような画から、『好色堂中』と同じく永理の手によるものではないかと指摘している[416]。

- 『つひの雛形』

- 文化9年(1812年)刊行[417]。北斎の作品かどうかについては見解が分かれている[418]。浅野秀剛は明確に北斎様式を示しており、なんらかの形で北斎が関与しているだろうと指摘している[419]。

- 『東にしき』

- 文化9年(1812年)ごろの作品と見られ、北斎様式を踏襲しているが、北斎の作品かどうかについては見解が分かれている[418]。

- 『誉おのこ』

- 文化9年(1812年)ごろ刊行[420]。『欠題組物』と呼称される場合もある[421]。各絵には狂歌が組み込まれており、第1図には小野小町の「花の色は移りにけりないたづらに我が身世にふるながめせし間に」を本歌取した「花のいろはうつりにけりなよそ言にうきことかさむ我が恋めかも」という歌が詠まれている[420]。北斎様式に限らず菊川英山などの諸様式が混在した作品となっており、作者の同定は困難を極める[422]。

- 『万福和合神』

- 文政4年(1821年)刊行[423]。三冊の全図と三つの付文が同一設定のもとで構成され、「おつび」「おさね」という人物を主人公とした長編物語の様相を呈しているのが特徴と言える[424]。

- 『津満嘉佐根』

- 刊行年不明だが文政前期(1818年から1821年ごろ)ごろと見られている[425]。北斎の作品かどうかについては見解が分かれている[418]。

- 『多満佳津良』

- 刊行年不明だが文政前期(1818年から1821年ごろ)ごろと見られている[426]。北斎様式を踏襲しているが、北斎の作品かどうかについては見解が分かれている[418]。

- 『偶定連夜好』

- 文政5年(1822年)刊行の中判錦絵[426]。『縁結出雲杉』と呼称される場合もある[426]。北斎様式を踏襲しているが、北斎の作品かどうかについては見解が分かれている[418]。

- 『陰陽淫蕩の巻』

- 刊行年不明[427]。

- 『逢身八契画帖』

- 表題の冊子に8枚が綴じられてる。いずれも縦約13センチ横約16センチで、公家や庶民の男女の性愛を描いており、それぞれ近江八景にちなんだ狂歌に添えられている。「春朗」の名で活動していた時期の描き方と酷似している。北斎作品のコレクターの永田生慈が島根県に寄贈した北斎や弟子の作品の一部[428]。島根県立石見美術館蔵[429]。

北斎関連の記念施設

北斎作品専門の美術館

- 葛飾北斎美術館

- 浮世絵研究家の永田生慈が1990年に島根県鹿足郡津和野町に開館した北斎作品を専門とする美術館[430]。『北斎漫画』の初刷本が津和野で発見されたことにちなんでこの地で開館された[431]。2015年に閉館し、永田が所有する北斎作品2,398点は2017年に島根県へと寄贈された[430]。これらの寄贈品は「永田コレクション」と呼ばれ、島根県立美術館および島根県立石見美術館でのみ公開されている[430]。

- 当時の町長市村郁夫が1976年に長野県上高井郡小布施町に開館した北斎作品を専門とする美術館[431][432]。1966年のソビエト連邦での北斎展が成功裏に終わった後、日本国内で北斎ブームが巻き起こった[433]。これを好機と捕えた市村は1972年にNHKで放送された『オーマイ北斎』に出演した際に「町おこしのために小布施に北斎館を作りたい」と、その意図を答えている[434]。なお、小布施町は北斎の門人高井鴻山の地元であり、晩年の北斎も長期逗留したとされる所縁の地である[431]。絶筆とされる『富士越龍図』など、肉筆画を数多く収蔵している[431]。

- 北斎の出生地であると同時に生涯の多くを過ごした地であるとして2016年に東京都墨田区に開館した北斎作品を専門とする美術館[435]。ホノルル美術館の研究員などを務め、世界的な北斎作品コレクターであったピーター・モースが蒐集した作品(ピーター・モースコレクション)や、 浮世絵研究家の楢崎宗重が蒐集した作品(楢崎宗重コレクション)などを展示している[436]。

記念碑等

- 葛飾北斎生誕の地(東京都墨田区) - 「あられ屋」前に看板が設置されている[437]。

- 葛飾北斎辰政翁顕彰碑(東京都墨田区業平)妙見山法性寺[437]

- ひがしん北斎ギャラリー(東京都墨田区) - 生誕の地である東京都墨田区の東京東信用金庫両国本部の建物横にある[438]。北斎のブロンズ像も設置され、2024年(令和6年)1月16日に除幕式が行われた[438]。

北斎を主題とした作品

主題としないものについては葛飾北斎が登場する大衆文化作品一覧を参照。

小説

- 『葛飾北斎』(1964年、小島政二郎)[439]

- 『北斎秘画』(1969年、今東光)[440]

- 『溟い海』(1971年、藤沢周平)[441]

- 『応為坦坦録』(1984年、山本昌代)[442]

- 『画狂一代 小説葛飾北斎』(1989年、仁田義男)[443]

- 『北斎と応為』(2015年、キャサリン・ゴヴィエ)[444]、(原題: "The Ghost Brush" 2010年[445][444]、米国版: "The Printmaker's Daughter"[446][444])

- 『北斎夢枕草紙 娘お栄との最晩年』(2017年、三日木人)[447]

- 『絵師の魂 渓斎英泉』(2019年、増田晶文)[448]

戯曲

漫画

- 『狂人関係』(1977 - 1978年、上村一夫)[450][451]

- 『百日紅』(1983 - 1987年、杉浦日向子)[452][453]

- 『北斎』(1987年、石ノ森章太郎)[454][455]

ドラマ

- 『わが父北斎』 - 1970年にTBSで放送[456]。

- 『新鋭ドラマシリーズ「お栄ちゃんの浮世絵日記 応為坦坦録」』 - 1986年にTBSで放送[457]。

- 『鳥のように虫のように 歩いてつくった日本地図』 - 1993年にNHK教育で放送[458]。

- 『幻想美術館スペシャル 北斎の愛した楽園・ニッポン』 - 2001年にBS日テレで放送[459]。

- 『FNS27時間テレビ にほんのれきし「あの人の歩き方 勝海舟」』 - 2017年にフジテレビで放送[460]。

- 『眩〜北斎の娘〜』 - 2017年にNHK総合で放送。同年の芸術祭大賞を受賞[461]。

- 『若冲vs.北斎 夢の天才対』 - 2019年にNHK BSPで放送[462]。

映画

- 『北斎漫画』 - 戯曲『北齋漫畫』を原作とする1981年に公開された日本映画[463][464]。

- 『百日紅 〜Miss HOKUSAI〜』 - 漫画『百日紅』を原作とする2015年に公開されたアニメーション映画[465][466]。

- 『HOKUSAI』 - 2021年に公開された日本映画[467][468]。

脚注

注釈

- ^ 曲亭馬琴の『曲亭来簡集』には、中島伊勢の養子となったのは壮年期のこととしている[7]。

- ^ 『画狂北斎』の著者安田剛蔵は、『曲亭来簡集』の記述を精査し、北斎は叔父の中島家にいったん養子に入った後、ほどなく川村家に戻ったと推測している[9]。

- ^ 割下水とは、田畑の用水路として使用されていた溝を改修した掘割を指す[11]。

- ^ 林美一は最初の妻を娶ったのは天明2年(1782年)か天明3年(1783年)ごろではないかと想定している[18]。

- ^ お栄は生没年不詳の人物であり、その誕生年については諸説ある[19]。

- ^ 画姓の「叢」の読みについては諸説あり、通説では「くさむら」とされるが、飯島虚心は「むぐら」、安田剛蔵は「むら」を支持している[21]。

- ^ 一般的には『浮世絵類考』や『増補浮世絵類考』で式亭三馬が書き入れた内容を根拠として、春章存命時に勝川派を破門となったとする説が有力視されている[21]。

- ^ 夫婦喧嘩は犬も喰わないが、団子屋の喧嘩は飛び散った団子を犬が喰う。

- ^ 堀部金丸との相宿は大石主税も尻込みする。

- ^ ただし、「九十老人卍筆」の落款がある作品だけでも、現在15点ほども確認されている。当時は数え年なため、正月から死ぬまでの5ヶ月弱でこれだけの作品を描いたことになる。北斎の生命力が尽きかけていること、年紀がない作品や現在失われた作品もあるだろうことを考慮すると、これらの中に贋作が含まれていることを指摘する見解もある[110]。

- ^ この画号を用いた作品は確認されていない[120]。

- ^ 北斎の宗理使用期に菱川姓の使用は見られず、飯島の誤認ではないかと指摘されている[126]。

- ^ この画号を用いた作品は確認されていない[120]。

- ^ この画号を用いた作品は確認されていない[120]。

- ^ 門人である北為の画号であり、北斎の画号ではないとの校注あり[127]。

- ^ この百庵は『続俳家奇人談』に載り、嘉永6年版『俳林小伝』にも見える人物で、転居百回の後、下谷七軒町で亡くなったという[136]。

- ^ 『葛飾北斎伝』では、後妻との間の子は一男一女とし、一説に一男二女としている[145]。

- ^ 北斎の叔父にあたるという説もある[150]。

- ^ この名称は説のひとつであり、確定はしていない[146]。

- ^ この名称は説のひとつであり、確定はしていない[146]。

- ^ この名称は説のひとつであり、確定はしていない[146]。

- ^ 落款には「北斎娘辰女筆」とある[158]。

- ^ これらの作品はライデン国立民族学博物館に29点、フランス国立図書館に25点が分蔵されている[206]。

- ^ 柳亭種彦が出版した『正本製』に掲載された広告を根拠とする天保2年(1831年)刊行説、エドモン・ド・ゴンクールの著した『北斎』の記述を根拠とする文政6年(1823年)から文政12年(1829年)に刊行したとする説などがある[219]。

- ^ 10年用パスポートが24作品、5年用パスポートが16作品採用[235]。

- ^ 永寿堂の広告に「前北斎為一筆」の記述あり。

- ^ 実際は無毒である[251]。

- ^ これは、この年の年紀ある北斎作品が小布施に遺存していること、この頃に描かれた『日新除魔図』が小布施に保存されていることなどを根拠としている[300]。

- ^ 題名の「椿説」は「珍説」の意[340]。

- ^ 三枚続の図が一図あるため、三十図としている書籍もある[375]。

- ^ 読みは「きのえのこまつ」で『甲の小松』と書かれている書籍もある[397]。

- ^ 「おつび」「おさね」は『富久寿楚宇』にも登場する[403]。

出典

- ^ a b c 「葛飾北斎」。コトバンクより2023年9月21日閲覧。

- ^ 神山 2018, p. 34.

- ^ a b c d e f 永田 2017, p. 44.

- ^ 浅野他 1998, p. 1.

- ^ a b c 永田 2017, p. 9.

- ^ a b c d e f 永田 2017, p. 40.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh “北斎年譜”. 島根県立美術館の浮世絵コレクション. 島根県立美術館. 2022年9月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年9月3日閲覧。

- ^ a b 永田 2000, p. 9.

- ^ a b c 永田 2000, p. 10.

- ^ 浦上満『北斎漫画入門』文藝春秋、2017年10月20日、p.48.

- ^ 「割下水」。コトバンクより2023年9月25日閲覧。

- ^ 浦上満『北斎漫画入門』文藝春秋、2017年10月20日、p.42.

- ^ a b c d e 飯島(鈴木校注版) 1999, p. 35.

- ^ a b 永田 2017, p. 41.

- ^ 永田 2017, p. 42.

- ^ 永田 2017, pp. 42–44.

- ^ 浦上満『北斎漫画入門』文藝春秋、2017年10月20日、p.49.

- ^ 林 2011, p. 57.

- ^ a b c d e f 江戸 1976, p. 34.

- ^ 永田 2017, p. 46.

- ^ a b 永田 2000, p. 26.

- ^ a b c 永田 2017, p. 52.

- ^ 永田 2017, pp. 47–50.

- ^ 永田 2017, p. 50.

- ^ a b c 永田 2017, p. 51.

- ^ 浦上満『北斎漫画入門』文藝春秋、2017年10月20日、p.53.

- ^ a b c d 永田 2017, p. 53.

- ^ 浦上満『北斎漫画入門』文藝春秋、2017年10月20日、p.50.

- ^ a b c d e f g h i j 小林 2005, p. 33.

- ^ a b c d e f 永田 2017, p. 54.

- ^ 浦上満『北斎漫画入門』文藝春秋、2017年10月20日、p.53.

- ^ 浦上満『北斎漫画入門』文藝春秋、2017年10月20日、p.52.

- ^ 浦上満『北斎漫画入門』文藝春秋、2017年10月20日、pp.53‐54.

- ^ a b 永田 2017, pp. 54–55.

- ^ 永田 2000, p. 50.

- ^ 浦上満『北斎漫画入門』文藝春秋、2017年10月20日、p.53.

- ^ 永田 2017, p. 57.

- ^ a b 永田 2017, p. 58.

- ^ 浦上満『北斎漫画入門』文藝春秋、2017年10月20日、p.51.

- ^ 永田 2017, p. 60.

- ^ a b 永田 2017, p. 63.

- ^ 永田 2000, p. 77.

- ^ 永田 2000, pp. 121–122.

- ^ a b c 永田 2017, p. 65.

- ^ 永田 2017, p. 75.

- ^ 浦上満『北斎漫画入門』文藝春秋、2017年10月20日、p.54.

- ^ 浦上満『北斎漫画入門』文藝春秋、2017年10月20日、p.57.

- ^ 永田 2017, p. 66.

- ^ 永田 2017, p. 67.

- ^ a b c 永田 2017, p. 69.

- ^ 永田 2017, pp. 69–70.

- ^ a b 永田 2017, p. 71.

- ^ 永田 2017, p. 74.

- ^ 浦上満『北斎漫画入門』文藝春秋、2017年10月20日、p.55.

- ^ 永田 2000, p. 125.

- ^ a b c 永田 2017, p. 77.

- ^ 浦上満『北斎漫画入門』文藝春秋、2017年10月20日、p.58.

- ^ 永田 2017, p. 78.

- ^ a b 永田 2017, p. 85.

- ^ a b 永田 2000, p. 130.

- ^ 永田 2000, p. 160.

- ^ 永田 2000, p. 163.

- ^ 永田 2017, p. 112.

- ^ 永田 2017, p. 114.

- ^ 永田 2017, pp. 117–118.

- ^ a b 永田 2017, p. 119.

- ^ 永田 2000, p. 165.

- ^ 浦上満『北斎漫画入門』文藝春秋、2017年10月20日、p.61.

- ^ a b 永田 2017, p. 120.

- ^ 浦上満『北斎漫画入門』文藝春秋、2017年10月20日、p.61.

- ^ 永田 2017, p. 121.

- ^ 永田 2017, p. 122.

- ^ 永田 2017, p. 125.

- ^ 浦上満『北斎漫画入門』文藝春秋、2017年10月20日、p.61.

- ^ 永田 2017, pp. 129–130.

- ^ 永田 2017, p. 134.

- ^ 浦上満『北斎漫画入門』文藝春秋、2017年10月20日、p.64.

- ^ 永田 2000, p. 185.

- ^ 永田 2000, p. 186.

- ^ 永田 2017, p. 143.

- ^ 永田 2017, pp. 143–144.

- ^ 浦上満『北斎漫画入門』文藝春秋、2017年10月20日、p.65.

- ^ 永田 2017, p. 144.

- ^ 浦上満『北斎漫画入門』文藝春秋、2017年10月20日、pp.65-68.

- ^ 永田 2000, p. 196.

- ^ a b 永田 2000, p. 213.

- ^ 永田 2000, pp. 215–217.

- ^ 永田 2017, p. 175.

- ^ a b 永田 2000, p. 217.

- ^ 浦上満『北斎漫画入門』文藝春秋、2017年10月20日、p.68.

- ^ a b 永田 2000, p. 212.

- ^ 久保田 2015, p. 99.

- ^ 久保田 2015, p. 104.

- ^ 浦上満『北斎漫画入門』文藝春秋、2017年10月20日、p.68.

- ^ 永田 2000, p. 219.

- ^ 永田 2000, p. 220.

- ^ a b 永田 2000, p. 221.

- ^ 飯島(鈴木校注版) 1999, p. 34.

- ^ 飯島(鈴木校注版) 1999, p. 46.

- ^ 飯島(鈴木校注版) 1999, p. 40.

- ^ “北斎大画即書細図”. 文化遺産オンライン. 2023年9月10日閲覧。

- ^ 飯島(鈴木校注版) 1999, p. 68.

- ^ 飯島(鈴木校注版) 1999, p. 94.

- ^ 飯島(鈴木校注版) 1999, p. 128.

- ^ 飯島(鈴木校注版) 1999, p. 130.

- ^ 飯島(鈴木校注版) 1999, p. 102.

- ^ 浦上満『北斎漫画入門』文藝春秋、2017年10月20日、p.59.

- ^ 飯島(鈴木校注版) 1999, p. 109.

- ^ 飯島(鈴木校注版) 1999, p. 138.

- ^ 葛飾北斎, 島田賢太郎, 久保田一洋, 渡辺航「久保田一洋 「北斎の肉筆画」」『画狂人北斎 : 生誕250年記念』マリア書房〈日本浮世絵博物館コレクション〉、2010年。ISBN 9784895115711。 NCID BB05693721。

- ^ 飯島(鈴木校注版) 1999, p. 132-133.

- ^ 飯島(鈴木校注版) 1999, p. 141.

- ^ a b 飯島(鈴木校注版) 1999, p. 164.

- ^ 浦上満『北斎漫画入門』文藝春秋、2017年10月20日、p.68.

- ^ 浦上満『北斎漫画入門』文藝春秋、2017年10月20日、p.68.

- ^ a b 飯島(鈴木校注版) 1999, p. 168.

- ^ 浦上満『北斎漫画入門』文藝春秋、2017年10月20日、p.68.

- ^ a b c d 飯島(鈴木校注版) 1999, p. 170.

- ^ “人物履歴: 葛飾 北斎”. 文化デジタルライブラリー. 2023年9月24日閲覧。

- ^ a b c d 飯島(鈴木校注版) 1999, p. 29.

- ^ 諏訪 2001, p. 34.

- ^ 内田 2011, p. 34.

- ^ 佐藤 1999, p. 4.

- ^ 瀬木 1973, p. 16.

- ^ 菊池貞夫『浮世絵 庶民の芸術』保育社、1962年、111頁。 ISBN 9784586500215。など

- ^ 飯島(鈴木校注版) 1999, p. 340.

- ^ a b 飯島(鈴木校注版) 1999, p. 30.

- ^ 飯島(鈴木校注版) 1999, pp. 29–30.

- ^ 安田剛蔵 『画狂北斎』 有光書房、1971年

- ^ 浅野 2005, pp. 9–11.

- ^ 飯島虚心『葛飾北斎伝』蓬枢閣、1893、上巻、 下巻(国会図書館デジタルコレクション)。飯島虚心、鈴木重三『葛飾北斎伝』岩波文庫、1999。

- ^ 飯島(鈴木校注版) 1999, p. 54.

- ^ 飯島(鈴木校注版) 1999, p. 55.

- ^ 瀬木慎一「写楽と北斎の虚実」『浮世絵芸術』第32巻、国際浮世絵学会、1972年、5-20頁、doi:10.34542/ukiyoeart.368、

ISSN 0041-5979。 p.15 より

河野元昭「北斎と葛飾派〔含 図版目録,北斎年譜〕」『日本の美術』第367号、至文堂、1996年、46-48頁、doi:10.11501/7962524、 ISSN 0549401X、 NCID AN00196318。ムック本 ISBN 978-4-784-33367-7 - ^ a b 永田生慈 『葛飾北斎年譜』 三彩新社、1985年

- ^ a b 飯島(鈴木校注版) 1999, p. 227.

- ^ a b 永田 2017, p. 170.

- ^ 永田 2017, p. 169.

- ^ 浦上満『北斎漫画入門』文藝春秋、2017年10月20日、p.44.

- ^ 浦上満『北斎漫画入門』文藝春秋、2017年10月20日、p.44.

- ^ 飯島(鈴木校注版) 1999, p. 226.

- ^ a b 飯島(鈴木校注版) 1999, p. 169.

- ^ a b 飯島(鈴木校注版) 1999, p. 171.

- ^ “北斎の生涯と言葉”. すみだ北斎美術館. 2023年9月30日閲覧。

- ^ a b c d e 久保田 2015, p. 128.

- ^ a b c d e f g h i j k 永田 2000, p. 215.

- ^ a b 榎本 2005, p. 9.

- ^ 久保田 2015, pp. 131–133.

- ^ a b 飯島(鈴木校注版) 1999, p. 173.

- ^ 榎本 2005, p. 13.

- ^ 林 1968, p. 15.

- ^ 瀬木 1973, p. 21.

- ^ 飯島(鈴木校注版) 1999, p. 32.

- ^ 飯島(鈴木校注版) 1999, p. 31.

- ^ a b 飯島(鈴木校注版) 1999, p. 175.

- ^ a b 千野 2021, p. 45.

- ^ 千野 2021, p. 46.

- ^ a b c 「葛飾応為」。コトバンクより2023年9月25日閲覧。

- ^ 久保田 2015, p. 76.

- ^ 浦上満『北斎漫画入門』文藝春秋、2017年10月20日、p.46.

- ^ 荒井 1989, p. 189.

- ^ “北斎師弟対決!”. すみだ北斎美術館. 2023年9月16日閲覧。

- ^ a b c 久保田 2015, p. 73.

- ^ 千野 2021, p. 55.

- ^ 飯島(鈴木校注版) 1999, p. 312.

- ^ 飯島(鈴木校注版) 1999, p. 209.

- ^ 千野 2021, p. 56.

- ^ 飯島(鈴木校注版) 1999, p. 197.

- ^ 飯島(鈴木校注版) 1999, p. 206.

- ^ 飯島(鈴木校注版) 1999, p. 207.

- ^ 林 2011, p. 86.

- ^ a b 千野 2021, p. 59.

- ^ 千野 2021, p. 61.

- ^ 浦上満『北斎漫画入門』文藝春秋、2017年10月20日、p.45.

- ^ 千野 2021, p. 62.

- ^ a b c 林 2011, p. 71.

- ^ 浦上満『北斎漫画入門』文藝春秋、2017年10月20日、p.43.

- ^ 浦上満『北斎漫画入門』文藝春秋、2017年10月20日、p.54.

- ^ 浦上満『北斎漫画入門』文藝春秋、2017年10月20日、pp.58-59.

- ^ 永田 2000, p. 189.

- ^ “90歳の北斎が、死の間際に望んだこと。”. 太田記念美術館 (2021年4月17日). 2023年11月4日閲覧。

- ^ 永田 2000, p. 188.

- ^ 永田 2000, p. 210.

- ^ a b 飯島(鈴木校注版) 1999, pp. 267–268.

- ^ a b 飯島(鈴木校注版) 1999, pp. 217–218.

- ^ “猫一匹まともに描けない……名声を確立した85歳の葛飾北斎が、娘の前で涙した理由”. 人間力・仕事力を高めるWEB chichi. 致知出版社 (2020年10月20日). 2023年11月16日閲覧。

- ^ 大久保 2005, p. 122.

- ^ a b 永田 2000, p. 79.

- ^ 永田 2000, p. 80.

- ^ 永田 2000, p. 83.

- ^ 永田 2000, p. 135.

- ^ 永田 2000, p. 137.

- ^ 永田 2000, p. 155.

- ^ 永田 2000, p. 156.

- ^ 永田 2017, p. 157.

- ^ a b 永田 2017, p. 158.

- ^ 永田 2017, p. 7.

- ^ 永田 2017, pp. 7–8.

- ^ 榎本 2005, p. 2.

- ^ 神山 2018, p. 236.

- ^ 超絶浮世絵師、葛飾北斎のAtoZ!世界を震撼させた傑作から私生活まで徹底紹介 和樂、2021年6月17日。2023年9月8日閲覧。

- ^ 永田 2017, p. 10.

- ^ a b 永田 2017, p. 11.

- ^ 永田 2000, p. 140.

- ^ a b 永田 2000, p. 141.

- ^ a b c d ティモシー 2022, p. 17.

- ^ a b c d 「ジャポニスム」。コトバンクより2023年9月27日閲覧。

- ^ a b c d e f g h “北斎漫画の世界”. the Public Relations Office of the Government of Japan. 日本政府. 2023年9月25日閲覧。

- ^ a b c d e 舟橋 2016, p. 142.

- ^ 田中 1976, p. 14.

- ^ a b c 加藤 2018, p. 65.

- ^ a b 稲賀 2000, p. 122.

- ^ a b c 稲賀 2000, p. 123.

- ^ 稲賀 2000, p. 128.

- ^ “北斎について”. すみだ北斎美術館. THE SUMIDA HOKUSAI MUSEUM. 2025年6月29日閲覧。

- ^ 神山 2018, p. 243.

- ^ 神山 2018, p. 252.

- ^ 林美一 『艶本研究 北斎』 有光書房、1968年

- ^ a b 磯崎 2021, p. 124.

- ^ “冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏”. 島根県立美術館. 2023年9月9日閲覧。

- ^ 磯崎 2021, p. 121.

- ^ 大久保 2015, p. 60.

- ^ 大久保 2015, p. 80.

- ^ 濱田 2016, p. 21.

- ^ “冨嶽三十六景 凱風快晴”. 島根県立美術館. 2023年9月9日閲覧。

- ^ 磯崎 2021, p. 122.

- ^ a b c 小林 2019, p. 124.

- ^ a b c 小林 2019, p. 126.

- ^ 榎本 2005, p. 54.

- ^ “浮世絵等の活用に向けた基本方針 平成30(2018)年6月”. 川崎市. 2018年7月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年7月7日閲覧。

- ^ “Debussy:La Mer(ドビュッシー:海)は、葛飾北斎の木版画「冨嶽三十六景-神奈川沖波裏」から曲想を得たか?(国立音楽大学付属図書館)”. 国立国会図書館. 2018年7月7日閲覧。

- ^ a b 小林 2019, p. 130.

- ^ 田中 2004, p. 2.

- ^ 田中 2004, p. 5.

- ^ “日本のパスポートが新デザインに、査証ページに浮世絵あしらう”. CNN.co.jp (2020年2月7日). 2020年2月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年9月25日閲覧。

- ^ “諸国瀧廻り 下野黒髪山きりふりの滝”. 島根県立美術館. 2023年9月9日閲覧。

- ^ a b c 榎本 2005, p. 59.

- ^ “四代目岩井半四郎 かしく”. 島根県立美術館. 2023年9月9日閲覧。

- ^ a b c “三代目瀬川菊之丞 正宗娘おれん”. 島根県立美術館. 2023年9月9日閲覧。

- ^ “三代目瀬川菊之丞の正宗娘おれん”. ColBase 国立文化財機構所蔵品統合検索システム. 2023年9月9日閲覧。

- ^ “中村里好のふく清女ぼう”. ColBase 国立文化財機構所蔵品統合検索システム. 2023年9月9日閲覧。

- ^ a b c 内藤 2017, p. 72.

- ^ a b c “花くらへ 弥生の雛形”. 島根県立美術館. 2023年9月9日閲覧。

- ^ a b c “新板おどりゑづくし”. 島根県立美術館. 2023年9月9日閲覧。

- ^ 内藤 2017, p. 73.

- ^ a b “市川鰕蔵 かげきよ”. 島根県立美術館. 2023年9月9日閲覧。

- ^ “風流無くてななくせ 遠眼鏡”. 神戸市立博物館コレクション. 神戸市立博物館. 2024年9月29日閲覧。

- ^ a b c 内藤 2017, p. 75.

- ^ a b c “総房海陸勝景奇覧”. 島根県立美術館. 2023年9月9日閲覧。

- ^ a b c “東海道名所一覧”. 島根県立美術館. 2023年9月9日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j k l m n 河野 2005, p. 30.

- ^ “芥子”. すみだ北斎美術館. 2023年10月18日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i 河野 2005, p. 31.

- ^ a b c “鎌倉 江ノ嶋 大山 新板往来双六”. 島根県立美術館. 2023年9月9日閲覧。

- ^ 榎本 2005, p. 64.

- ^ “百物語 さらやしき”. 島根県立美術館. 2023年9月9日閲覧。

- ^ a b 榎本 2005, p. 61.

- ^ a b c “千葉ゆかりの作品”. 千葉県立中央博物館. 2023年9月9日閲覧。

- ^ a b c 榎本 2005, p. 60.

- ^ 濱田 2016, p. 10.

- ^ a b 濱田 2016, p. 28.

- ^ “詩哥写真鏡 清少納言”. 島根県立美術館. 2023年9月9日閲覧。

- ^ “諸国名橋奇覧 飛越の堺つりはし”. 島根県立美術館. 2023年9月9日閲覧。

- ^ 榎本 2005, p. 62.

- ^ 濱田 2016, p. 30.

- ^ a b “百人一首宇波かゑとき 藤原繁行朝臣”. 島根県立美術館. 2023年9月9日閲覧。

- ^ 北斎肉筆画大成, p. 245-247.

- ^ a b “唐土名所之絵”. 島根県立美術館. 2023年9月9日閲覧。

- ^ “地方測量之図”. 島根県立美術館. 2023年9月9日閲覧。

- ^ a b c d 榎本 2005, p. 40.

- ^ a b 榎本 2005, p. 42.

- ^ 榎本 2005, pp. 42–43.

- ^ a b c “己痴羣夢多字画尽”. 島根県立美術館. 2023年9月10日閲覧。

- ^ a b c “略画早指南 前編”. 島根県立美術館. 2023年9月10日閲覧。

- ^ a b “北斎写真画譜”. 島根県立美術館. 2023年9月10日閲覧。

- ^ a b “三体画譜”. 島根県立美術館. 2023年9月10日閲覧。

- ^ “画本早引 前編”. 島根県立美術館. 2023年9月10日閲覧。

- ^ “伝神開手 北斎画鏡”. 島根県立美術館. 2023年9月10日閲覧。

- ^ “北斎画式”. 島根県立美術館. 2023年9月10日閲覧。

- ^ a b “一筆画譜”. 島根県立美術館. 2023年9月10日閲覧。

- ^ a b “今様櫛きん雛形”. 島根県立美術館. 2023年9月10日閲覧。

- ^ a b “画本彩色通”. 島根県立美術館. 2023年9月10日閲覧。

- ^ a b c d “肉筆画帖(塩鮭と鼠)”. 島根県立美術館. 2023年9月10日閲覧。

- ^ a b 榎本 2005, p. 70.

- ^ “肉筆画帖(福寿草と扇)”. 島根県立美術館. 2023年9月10日閲覧。

- ^ “肉筆画帖(鷹)”. 島根県立美術館. 2023年9月10日閲覧。

- ^ “肉筆画帖(はさみと雀)”. 島根県立美術館. 2023年9月10日閲覧。

- ^ “肉筆画帖(ほととぎす)”. 島根県立美術館. 2023年9月10日閲覧。

- ^ “肉筆画帖(鮎と紅葉)”. 島根県立美術館. 2023年9月10日閲覧。

- ^ “肉筆画帖(蛙とゆきのした)”. 島根県立美術館. 2023年9月10日閲覧。

- ^ “肉筆画帖(蛇と小鳥)”. 島根県立美術館. 2023年9月10日閲覧。

- ^ “肉筆画帖(鰈と撫子)”. 島根県立美術館. 2023年9月10日閲覧。

- ^ “肉筆画帖(桜花と包み)”. 島根県立美術館. 2023年9月10日閲覧。

- ^ 伊藤めぐみ『肉筆画帖について─制作の背景と研究上の諸課題』〈所収:(北斎肉筆画大成, p. 248-250)〉2000年。

- ^ a b c d “日新除魔図”. 文化遺産オンライン. 2023年9月17日閲覧。

- ^ 榎本 2005, p. 71.

- ^ 橋本健一郎「画狂人北斎「日新除魔図」について:『葛飾北斎日新除魔帖』を中心にして」『北斎館北斎研究所研究紀要』第3巻、北斎館北斎研究所、2010年、97-114,図巻頭1p、 NAID 40018735758。 p.103 より

- ^ 金田功子「北斎の日新除魔図と小布施(一)獅子の絵の現状と『葛飾北斎日新除魔帖』を中心にして」『北斎館北斎研究所研究紀要』第9巻、北斎館北斎研究所、2016年、25-41,図巻頭1p、 NAID 40021205103。

- ^ a b 由良 1974, p. 5.

- ^ a b c d e f 由良 1974, p. 6.

- ^ 由良 1974, pp. 5–6.

- ^ 由良 1974, p. 10.

- ^ 由良 1974, p. 17.

- ^ “小布施と北斎”. 信州小布施 北斎館. 2023年9月30日閲覧。

- ^ 神山 2018, p. 176.

- ^ 神山 2018, pp. 176–177.

- ^ 神山 2018, p. 178.

- ^ a b 神山 2018, p. 179.

- ^ 内藤 2017, p. 74.

- ^ “小野小町図”. 島根県立美術館. 2023年10月2日閲覧。

- ^ “人を待つ美人図”. 島根県立美術館. 2023年10月2日閲覧。

- ^ “大仏詣図”. 島根県立美術館. 2023年10月2日閲覧。

- ^ “振袖新造図”. 島根県立美術館. 2023年10月2日閲覧。

- ^ “中国武人図”. 島根県立美術館. 2023年10月2日閲覧。

- ^ a b 小林 2005, p. 32.

- ^ “紙本着色鯉亀図”. 埼玉県立歴史と民俗の博物館. 2023年9月15日閲覧。

- ^ “細見コレクション集う人々-描かれた江戸のおしゃれ-”. 細見美術館. 2023年10月2日閲覧。

- ^ a b c d 小林 2005, p. 53.

- ^ a b 小林 2005, p. 68.

- ^ “雲龍図”. 島根県立美術館. 2023年10月2日閲覧。

- ^ “文昌星図(魁星図)”. 島根県立美術館. 2023年10月2日閲覧。

- ^ “月みる虎図”. 島根県立美術館. 2023年10月2日閲覧。

- ^ “鼠と小槌図”. 島根県立美術館. 2023年10月2日閲覧。

- ^ “狐の嫁入図”. 島根県立美術館. 2023年10月2日閲覧。

- ^ “朱描鍾馗図[画稿]”. 島根県立美術館. 2023年10月2日閲覧。

- ^ a b c 内藤 2017, p. 59.

- ^ “<カジュアル美術館>須佐之男命厄神退治之図(推定復元図) 葛飾北斎 すみだ北斎美術館”. 東京新聞 (2020年8月23日). 2023年10月2日閲覧。

- ^ “双鶴図”. 島根県立美術館. 2023年10月2日閲覧。

- ^ “赤壁の曹操図”. 島根県立美術館. 2023年10月2日閲覧。

- ^ 倉井直子 (2020年11月18日). “古河歴史見聞録 葛飾北斎の作品 古河に里帰り”. 古河市. 広報古河. 2025年1月23日閲覧。

- ^ a b 内藤 2017, p. 100.

- ^ a b 内藤 2017, p. 58.

- ^ “葛飾北斎の画力に迫る。貴重な肉筆画の名作が集結した大規模回顧展が開催”. 美術手帖 (2017年10月6日). 2023年10月2日閲覧。

- ^ 辻 2005, p. 62.

- ^ a b 内藤 2017, p. 101.

- ^ “葛飾北斎の作品と判明。オランダの博物館員「西洋人が描いたと思っていた」(画像)”. ハフポスト (2016年10月21日). 2024年1月17日閲覧。

- ^ “オランダの博物館所蔵:北斎の西洋画だった 作者不明6枚”. 毎日新聞. 2024年1月17日閲覧。

- ^ a b 「椿説弓張月」。コトバンクより2023年9月13日閲覧。

- ^ “鎮西八郎為朝外伝 椿説弓張月 前編”. 島根県立美術館. 2023年9月13日閲覧。

- ^ a b c d 榎本 2005, p. 29.

- ^ a b “新編水滸画伝 初編初帙”. 島根県立美術館. 2023年9月13日閲覧。

- ^ “絵から読み解く!新編水滸画伝”. 信州小布施 北斎館 (2022年11月19日). 2023年9月13日閲覧。

- ^ 永田 2017, p. 61.

- ^ 「小枝繁」。コトバンクより2023年9月15日閲覧。

- ^ a b 榎本 2005, p. 28.

- ^ “復讐奇話 絵本東嫩錦”. 島根県立美術館. 2023年9月15日閲覧。

- ^ “阿波之鳴門”. 島根県立美術館. 2023年9月13日閲覧。

- ^ 「三七全伝南柯夢」。コトバンクより2023年9月15日閲覧。

- ^ a b “飛驒匠物語”. 島根県立美術館. 2023年9月15日閲覧。

- ^ “於陸幸助 恋夢艋 色之巻”. 島根県立美術館. 2023年9月13日閲覧。

- ^ 内藤 2017, p. 67.

- ^ “釈迦御一代記図会”. 島根県立美術館. 2023年9月13日閲覧。

- ^ 永田 1991, p. 56.

- ^ a b c d “富嶽百景”. 島根県立美術館. 2023年9月15日閲覧。

- ^ 榎本 2005, p. 68.

- ^ a b “潮来絶句集”. 島根県立美術館. 2023年9月15日閲覧。

- ^ 榎本 2005, p. 19.

- ^ a b 永田 1991, p. 93.

- ^ a b “踊独稽古”. 島根県立美術館. 2023年9月17日閲覧。

- ^ a b c 永田 1991, p. 100.

- ^ a b “絵本武蔵鐙”. 島根県立美術館. 2023年9月17日閲覧。

- ^ 朴 2022, p. 1.

- ^ “東遊”. 島根県立美術館. 2023年9月15日閲覧。

- ^ “東都勝景一覧”. すみだ北斎美術館. 2023年9月19日閲覧。

- ^ 榎本 2005, p. 26.

- ^ “絵本隅田川 両岸一覧”. 島根県立美術館. 2023年9月17日閲覧。

- ^ a b 朴 2022, p. 3.

- ^ “柳の絲”. 島根県立美術館. 2023年9月15日閲覧。

- ^ “江島春望”. 文化遺産オンライン. 2023年9月15日閲覧。

- ^ a b “みやことり”. 島根県立美術館. 2023年9月15日閲覧。

- ^ 濱田 2016, p. 59.

- ^ 永田 1991, p. 25.

- ^ “花鳥画賛歌合”. 島根県立美術館. 2023年9月17日閲覧。

- ^ “女一代栄花集”. 島根県立美術館. 2023年9月17日閲覧。

- ^ a b c 浅野他 1998, p. 45.

- ^ 榎本 2005, p. 50.

- ^ 浅野他 1998, p. 33.

- ^ a b c 浅野他 1998, p. 46.

- ^ 浅野他 1998, p. 48.

- ^ “(十六むさしで遊ぶ子供)[津和野藩伝来摺物]”. 島根県立美術館. 2023年9月22日閲覧。

- ^ a b “冷水売り”. 島根県立美術館. 2023年9月17日閲覧。

- ^ “花卉”. 島根県立美術館. 2023年9月24日閲覧。

- ^ 濱田 2016, p. 17.

- ^ “曙艸(吉野山花見)[津和野藩伝来摺物]”. 島根県立美術館. 2023年9月22日閲覧。

- ^ “亀”. 島根県立美術館. 2023年9月22日閲覧。

- ^ 榎本 2005, p. 18.

- ^ “玉虫と子安貝”. 島根県立美術館. 2023年9月22日閲覧。

- ^ “(春興五十三駄之内)戸塚”. 島根県立美術館. 2023年9月22日閲覧。

- ^ 濱田 2016, p. 42.

- ^ “はなし〈柱題〉”. 島根県立美術館. 2023年9月22日閲覧。

- ^ “前々太平記”. 島根県立美術館. 2023年9月22日閲覧。

- ^ 濱田 2016, p. 46.

- ^ a b 濱田 2016, p. 49.

- ^ 濱田 2016, p. 50.

- ^ “真柴久吉 武地光秀 御伽山崎合戦”. 島根県立美術館. 2023年9月22日閲覧。

- ^ 浅野 2005, p. 6.

- ^ a b 浅野 2005, p. 7.

- ^ a b c d e f 浅野 2005, p. 11.

- ^ “喜能会之故真通”. 艶本資料データベース. 国際日本文化研究センター. 2023年9月17日閲覧。

- ^ 浅野 2005, p. 12.

- ^ a b 浅野 2005, p. 13.

- ^ 佐藤優『人物で読み解く世界史』新星出版社、2020年、429頁。 ISBN 978-4405108110。

- ^ a b 浅野 2005, p. 15.

- ^ 内藤 2017, p. 28.

- ^ a b 浅野 2005, p. 30.

- ^ 浅野 2005, pp. 30–34.

- ^ 浅野 2005, p. 34.

- ^ a b 林 2011, p. 47.

- ^ 村井信彦「私本「葛飾北斎ハンドブック」改訂版」、33頁。

- ^ 浅野 2005, p. 8.

- ^ 林美一「北斎 艶本への挑戦」『芸術新潮』 3巻、新潮社、1989年、41-42頁。

- ^ 浅野 2005, p. 9.

- ^ 山本陽子「葛飾北斎の肖像画における自己演出」『明星大学研究紀要』 52巻、明星大学研究紀要人文学部、2016年、37-38頁。

- ^ a b “好色堂中”. 艶本資料データベース. 国際日本文化研究センター. 2023年9月17日閲覧。

- ^ 浅野 2005, p. 64.

- ^ 浅野 2005, p. 17.

- ^ “つひの雛形”. 艶本資料データベース. 国際日本文化研究センター. 2023年9月17日閲覧。

- ^ a b c d e 浅野 2005, pp. 21–26.

- ^ 浅野 2005, p. 26.

- ^ a b “誉おのこ”. 艶本資料データベース. 国際日本文化研究センター. 2023年9月17日閲覧。

- ^ 浅野 2005, p. 88.

- ^ 浅野 2005, p. 91.

- ^ “万福和合神”. 艶本資料データベース. 国際日本文化研究センター. 2023年9月17日閲覧。

- ^ 浅野 2005, pp. 14–15.

- ^ “津満嘉佐根”. 艶本資料データベース. 国際日本文化研究センター. 2023年9月17日閲覧。

- ^ a b c 浅野 2005, p. 21.

- ^ “陰陽淫蕩の巻”. 艶本資料データベース. 国際日本文化研究センター. 2023年9月17日閲覧。

- ^ “北斎の修業時代の春画か、島根県が公開へ…「右腕上げて指さし」30代半ばのものと酷似”. 読売新聞オンライン (2023年5月25日). 2024年1月16日閲覧。

- ^ “石見特別版 企画展「永田コレクションの全貌公開〈一章〉 北斎-「春朗期」・「宗理期」編」い」”. www.grandtoit.jp. 2024年1月16日閲覧。

- ^ a b c “永田コレクション”. 島根県立美術館. 2023年9月15日閲覧。

- ^ a b c d 榎本 2005, p. 79.

- ^ 神山 2018, p. 265.

- ^ 神山 2018, p. 256.

- ^ 神山 2018, p. 257.

- ^ “すみだ北斎美術館が開館 所蔵1800点、初年度20万人来場目指す”. 日本経済新聞 (2016年11月22日). 2023年9月15日閲覧。

- ^ “コレクション”. すみだ北斎美術館. 2023年9月15日閲覧。

- ^ a b “089墨田区 横網(よこあみ)・亀沢”. 名島会 関東支部. 2024年1月17日閲覧。

- ^ a b “北斎のブロンズ像 生誕の地、墨田区にお目見え 「新たな観光名所に」”. 東京新聞 (2024年1月17日). 2024年1月17日閲覧。

- ^ NCID BN15696389。

- ^ NCID BN06649355。国立国会図書館書誌ID: 000001251817。

- ^ NDLJP:4437274。doi:10.11501/4437274。

- ^ NCID BN07578401。

- ^ NCID BA32461277。 ISBN 4087751279。

- ^ a b c NCID BB15811176。

- ^ NCID BB16470423。 ISBN 9781554686438。

- ^ ISBN 9780062000361。

- ^ 国立国会図書館書誌ID: 028532889。

- ^ NCID BB28832882。 ISBN 9784794223739。

- ^ “横山裕が葛飾北斎役に挑む主演舞台「北齋漫畫」上演決定、演出は宮田慶子”. ステージナタリー. ナターシャ. (2019年3月11日) 2023年9月30日(UTC)閲覧。

- ^ “狂人関係 1”. メディア芸術データベース. 文化庁. 2023年9月30日(UTC)閲覧。

- ^ “狂人関係 2”. メディア芸術データベース. 文化庁. 2023年9月30日(UTC)閲覧。

- ^ “百日紅1”. メディア芸術データベース. 文化庁. 2023年9月30日(UTC)閲覧。

- ^ “百日紅3”. メディア芸術データベース. 文化庁. 2023年9月30日(UTC)閲覧。

- ^ “北斎第一巻”. メディア芸術データベース. 文化庁. 2023年9月30日(UTC)閲覧。

- ^ “北斎3”. メディア芸術データベース. 文化庁. 2023年9月30日(UTC)閲覧。

- ^ “わが父北斎 - ドラマ詳細データ - ◇テレビドラマデータベース ◇”. キューズ・クリエイティブ. 2023年10月18日閲覧。

- ^ “お栄ちゃんの浮世絵日記 応為坦坦録 - ドラマ詳細データ - ◇テレビドラマデータベース ◇”. キューズ・クリエイティブ. 2023年10月18日閲覧。

- ^ “鳥のように虫のように 歩いてつくった日本地図 - ドラマ詳細データ - ◇テレビドラマデータベース ◇”. キューズ・クリエイティブ. 2023年10月18日閲覧。

- ^ “幻想美術館スペシャル 北斎の愛した楽園・ニッポン - ドラマ詳細データ - ◇テレビドラマデータベース ◇”. キューズ・クリエイティブ. 2023年10月18日閲覧。

- ^ “幻想美術館スペシャル 北斎の愛した楽園・ニッポン - ドラマ詳細データ - ◇テレビドラマデータベース ◇”. キューズ・クリエイティブ. 2023年10月18日閲覧。

- ^ “芸術祭大賞にNHKドラマ「眩(くらら)〜北斎の娘〜」”. NHKニュース (日本放送協会). (2017年12月27日) 2017年12月28日閲覧。

- ^ “若冲vs北斎 - ドラマ詳細データ - ◇テレビドラマデータベース ◇”. キューズ・クリエイティブ. 2023年10月18日閲覧。

- ^ “緒形拳、田中裕子、西田敏行がユーモラスな演技を見せる映画「北斎漫画」”. ホミニス. スカパーJSAT. (2023年9月22日) 2023年9月30日(UTC)閲覧。

- ^ “映画 北斎漫画 (1981)について”. allcinema. スティングレイ. 2023年9月30日(UTC)閲覧。

- ^ 細木信宏 (2016年7月10日). “原恵一監督『百日紅~Miss HOKUSAI~』北米配給決定!”. シネマトゥデイ. 2023年9月30日(UTC)閲覧。

- ^ “百日紅 -Miss HOKUSAI-”. メディア芸術データベース. 文化庁. 2023年9月30日(UTC)閲覧。