令

令の字を含む熟語の多くは「令」を「命じる」の意味で使っている。たとえば命令・禁令・号令・司令・指令・辞令、等々。熟語に「令」の字を加えて「物事を要求する」という意味にする場合も多い。たとえば「解放令」「生類憐れみの令」など。

古代日本における制度である「律令制(リツリョウセイ)」の「令」の字も、おおむね「命じる」に近い字義といえる。「律」は刑法をつかさどることであり、「令」は行政や経済に関する法を意味している。明治時代の頃は「県令」すなわち県知事を指す語に「令」の字が用いられた。

そして「令」には「めでたい」「立派な」という字義もある。元号「令和」の令の字はこちらの字義に則っている。「令和」は万葉集の句にちなんだ元号である。つまり、万葉の時代にすでに「令」は「めでたい」という字義が認められるということになる。

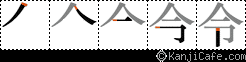

令の画数は5。5画の漢字である。部首は「𠆢(ひとやね)」。

令の書き順は、(一)ひとやねの左側、(二)ひとやねの右側、(三)なかほどの点、(四)横から縦に折れる1画、(五)下に伸ばすか留めるように引く1画。

最後に引く中央最下部の一画は、書体によって字形が「ヽ」形になったり「|」形になったりする。どちらも正式な表記である。

「令」の字は象形文字であり、冠(𠆢)を着けてひざまずき神意を聴こうとする神職を表しているとされる。目上の立場から言いつけを聞かされている(=命令)という字義が字形からも読み取れる。字形が今日の「令」の形になった時代は諸説あり定かでないが、律令制が敷かれていた7世紀日本の時点ではすでに今日の「令」の字形が完成している。

命令や法令の意味合いで「令」の字を用いる場合、「令」は語の末尾に加わることが多い。語の先頭に「令」の字を用いる場合は、命令や法令ではなく、「めでたい」「立派な」という意味を取る場合が多い。

めでたい・立派だ、という意味で「令」の字を用いた言葉の例としては、「令聞」「令月」「令望」「令室」「令嬢」などが挙げられる。「令室」や「令嬢」は特に形式的な文章でよく用いられる。

「令」の字を含む四字熟語としては、たとえば「命令一下」「令聞令望」などが挙げられる。

漢字の旁として「令」の字形を含む字は多々ある。その多くが「令」と同様「レイ」「リョウ」という読み方を受け継いでいる。たとえば「齢」「玲」「冷」「怜」「零」「領」などの字が、いずれも音読みでは「レイ」もしくは「リョウ」と読む。

2019年4月1日に、日本の元号が「平成」の後となる新元号が「令和」に決定し、翌5月1日に平成から令和へ改元された。2019年は「令和元年」となった。現代日本における改元は皇位継承(あらたな天皇の即位)に伴って行われる。

「令和」という元号の由来は、「万葉集」に収められている漢文の詩に求められる。万葉集・巻五、「梅花の宴」にある、「初春令月 気淑風和 梅披鏡前粉 蘭薫珮後之香」というくだりが直接の典拠である。「初春令月 ~」の大意は、「初春のめでたい月に、空気は澄んでいて穏やかな風が吹き、鏡の前で化粧をしたような梅が白く咲いて、欄は匂い袋のように薫る」といったところである。ある歌人の家に人々が集まり、宴を催している姿が描写されている。なお、令和の由来となったこの「初春令月 ~」の歌の、作者は定かでない。

りょう【▽令/霊】

りょう〔リヤウ〕【▽令】

読み方:りょう

古代、中国を中心とする東アジア諸国の法典。律とともに国家の基本法典で、のちの行政法・訴訟法・民法などにあたるすべての規定を含む。日本では飛鳥浄御原(きよみはら)令・大宝令・養老令などが順次に制定された。実際に全国的に実施されたのは大宝令。→律令

れい【令】

読み方:れい

[音]レイ(漢) リョウ(リャウ)(呉) [訓]しむ せしむ

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) 〈レイ〉

〈レイ〉

1 言いつける。命ずる。言いつけ。お達し。「令状/禁令・訓令・号令・司令・指令・辞令・勅令・伝令・発令・布令(ふれい)・命令」

4 よい。りっぱな。めでたい。「令月・令辰・令徳・令聞・令望・令名」

![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif) 〈リョウ〉

〈リョウ〉

れい【令】

のり‐ごと【▽宣り言/▽告り言/▽詔/▽令】

律令

(令 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/05 18:01 UTC 版)

律令(りつりょう)とは、東アジアでみられる法体系である。律は刑法、令はそれ以外(主に行政法。その他訴訟法や民事法も。)に相当する。律令国家の基本となる法典。成文法。

概要

律令の基本思想は、儒家と法家の思想である。儒家の徳治主義に対して、法家は法律を万能とする法治主義である。古代中国には、国家や社会秩序を維持する規範として、礼、楽、刑(法)、兵(軍事)があった。儒家は礼・楽を、法家は刑・兵を重んじた。刑の成文法として律が発達し、令はその補完的規範であったが次第に令の重要性が増して、律から独立し行政法的なものになった。

律令は魏晋南北朝時代に発達し、7世紀〜8世紀の隋唐期には最盛期を迎え、当時の日本や朝鮮諸国(特に新羅)へも影響を与えた。この時期の中国を中心とする東アジア諸国では共通して、律令に基づく国家統治体制が構築されていたといわれることもあるが、唐と同様の体系的法典を編纂・施行したことが実証されるのは日本だけである[1]。このような統治体制を日本では律令制(または律令体制)というが、中国にはこのような呼称は存在しない[2]。なお、律令制のあり方は各国により異なる部分もあった。各国の律令制は、およそ8世紀中期〜9世紀ごろに相次いで崩壊または弛緩していった。

律令制という制度は、律令や格式などの法令群により規定づけられていた。これらの法令群の概念を総称して律令法という。つまり、律令法の作用を受けて、律令制という制度が構築されていたのであり、両者は密接な関係にあったと言えるが、両者は別個の概念であり混同しないよう注意しなければならない。東アジア各国で制度としての律令制が崩壊・消滅してしまった後も、法典としての律令法は多かれ少なかれ変質しながらも存続していき、法令としての効力をある程度保っていた。

歴史

律令制以前の律と令

中国最古の辞書である『爾雅』は、律を常・法、令を告とする。律は恒常的な法律で、令は君主がその都度下す命令である。律は法律と同義で、法律を二分野にまとめる思想はなかった[3]。中国では刑法にあたる部分が先に発展し、春秋戦国時代には各国で盛んに刑律が作られた[4]。律は戦国時代に法家によって整備され、商鞅のもとで秦の国制の根幹をなした。この律は刑罰を重視してはいるが、民政に関するものも含んだ。それに対し、令は単行法として雑多にわたるもので、後代の律令制度でいうと格にあたるものだった。

律と令の関係が変化し、刑法と民政関係諸法という分野の違いに変わる転機は、漢代にあった。漢は初め秦の律を継受し改正を重ねたが[5]、漢の武帝が儒教を国教にすると、刑罰でなく教化を主眼とする法体系が構想されるようになった。それが新たな意味を盛られた令である。律を刑罰、令を教化の二本柱にする考えは、『塩鉄論』に言及があり、以後漢代を通じて様々な機会に表明された。しかしこの思想によってただちに法体系が変更されたわけではなく、律令二元化は改正の機会に織り込まれる形で徐々に進んでいった[6]。たとえば、秦漢では駅伝に関する法を厩律にまとめていたが、魏の代になって郵駅令に改めた。秦代に盛んに用いられていた馬車が衰えて車に関する条文が不要になったことを受け、騎乗のみの条文に改正したとき、令に改称したのである[7]。

あるいはまた、秦・漢においては、令=詔(『史記』秦始皇本紀)であり、“令”は皇帝の命令(詔)を指し、“律”は個々の詔(令)の文中に盛り込まれた規範的部分のみを指したとする説もある[8]。

中国の律令制

歴史上最初の律令は、中国の西晋が268年(泰始4年)に制定した泰始律令である。内容は大部分失われているが、編纂にあたった杜預は、律は罪名、令は事制という区分を打ち出し、逸文もまたこの区分を裏切らない[9]。ここにおいて、社会規範を規定する律と統治体制を規定する令が明確に区別され、体系的な統一法典としての律令が登場することとなった。西晋が滅亡した後も南北朝時代の諸王朝によって律令が制定・公布された。

中国を再統一した隋の文帝は、581年に開皇律令を公布したが、これは高度に体系化・整備された内容を持ち、律令の一つの完成形とされている。文帝の次の煬帝や隋に代わって中国を統一した唐の皇帝たちも律令を制定・公布したが、これらは開皇律令を概ね踏襲している。中国史上、律令制が全盛を迎えたのは、隋から唐中期にかけての時期とされている。

律令を運用していく中で、律令に規定していない状況が生まれたり、律令の法理と現実の状況が乖離することがある。そのため、律令の規定を補足・改正する格(きゃく)や律令や格を実際に施行する上での細則である式(しき)が制定されるようになった。これを格式(きゃくしき)というが、唐2代皇帝の太宗が制定した貞観格式が最初の格式である。なおこの頃、唐の強い影響のもとで、日本や新羅において律令制定の動きが見られた。(後述#中国周辺諸国の律令を参照。)

国家体制としての律令制は、唐後期までに崩壊していたが、それでも律令格式という法体系は基本法典として存続し、宋でも編纂された。だが、モンゴル系の元では律令は編纂されず、明では律令格式は編纂されたものの、清では令に相当する法令は制定されず、皇帝の勅や会典などが令の役割を果たすようになった。

中国周辺諸国の律令

唐と同様の体系的法典を編纂・施行したことが実証されるのは日本だけである[1]。律令を制定できるのは中国皇帝だけであり、中国から冊封を受けた国には許されないことだったが、日本は冊封を受けておらず独自に律令を制定した[2]。

日本では、唐の脅威にさらされた7世紀後期、国力の充実強化を目的として、律令の概念が積極的に受容され、まず先駆的な律令として飛鳥浄御原令が制定された。ついで、701年の大宝律令により律令の完成を見た。しかし、757年に施行された養老律令以降、新たな律令は制定されなかった(追加法として刪定律令・刪定令格が制定された事があるが程なく廃止されている)。その後も律令法は明治に至るまで、国家公法として機能していた。律令法を基本法としながら、特別法として律令を補完・修正する格式法を立法し社会に対応させていった[10]。格式は、本来唐では律令と同時に制定されたが、日本では大宝律令が制定されてから例・式といったかたちで随時公布されていた。9世紀から10世紀にかけて格式の法制整備が進み、弘仁格式・貞観格式・延喜格式(三代格式)が編纂された。その後、律令格式に基づく統治体制が限界を迎え、地方の国司や有力者への大幅な権限委譲による統治体制へと転換したため、格式が編纂されることもなくなった。明治維新後の明治政府は、1868年(明治元年)に「仮刑律」、1870年に「新律綱領」、1873年に「改定律例」を制定施行するなど、律令制の手入れを始めるも、その後欧米式の法律体系移行へ方針変更した。

統一新羅などの朝鮮半島の国が、唐や日本と同様の「律令」を編纂・施行したことはない[1]。新羅は自前の律令は制定せず、唐律令を採用していたが、独自色の強い格を多数制定することにより、新羅独特の国家体制を築いたとする見解[11]が日本の東洋史学界では通説化している[12]。一方で、包括的な「律令体制」と部分的受容とは分けて考えるべきであり、部分的という意味では新羅律令は存在していたとする見解が韓国学界では通説となっている[13]。10世紀に朝鮮を統一した高麗は独自に律令を制定し、これも唐と宋の律令を引き写した内容であったとされるが、現物が存在せずに異説もある。

ベトナムは長らく中国王朝の支配を受けており、形式上は中国王朝の律令が適用されていた。李朝期(11世紀)に北宋から事実上の独立を果たし、独自の律令格式を制定するようになった。次の陳朝でも律令法典が制定された。その後、明に服属する時期もあったが、黎朝が再度、中国王朝から独立した15世紀には、律令格式が積極的に編纂された。次の阮朝も19世紀前期に律令を制定している。

その他、8世紀頃に唐周辺に見られた諸国(渤海や吐蕃)は、自前の律令は制定しなかったが、唐律令制を積極的に受容・改変し、独自の律令制を立てていた。また、10世紀に現れた遼(契丹)や12世紀に現れた金も律令制を採用し、独自の律令を制定していた。

主な律令

中国

- 泰始律令 - 267年。最初の律令法典。(西晋)

- 太和律令 - 492年。(北魏)

- 天監律令 - 503年。(梁)

- 河清律令 - 564年。(北斉)

- 開皇律令 - 581年。(隋 - 文帝)

- 大業律令 - 607年。(隋 - 煬帝)

- 武徳律令 - 624年。(唐 - 高祖)

- 貞観律令 - 637年。(唐 - 太宗)

- 永徽律令 - 651年。(唐 - 高宗)

- 垂拱律令 - 685年。(唐 - 武則天)

- 神龍律令 - 705年。(唐 - 中宗)

- 太極律令 - 712年。(唐 - 睿宗)

- 開元律令[注釈 1] - 737年。(唐 - 玄宗)

- 天聖令 - 1029年。(北宋 - 仁宗)

- 大明律令 - 1367年。(明 - 洪武帝)

- 大清律例 - 清代

日本

- 近江令 - 668年ごろ制定?実在を疑う意見も多い。

- 飛鳥浄御原令 - 689年制定。律令制構築のための先駆的な律令法典。

- 大宝律令 - 701年制定。本格的な律令法典。

- 養老律令 - 757年施行。大宝律令を一部修正したもの。平安時代に形骸化し、形式的には明治維新期まで存続。

- 刪定律令 - 791年施行。養老律令の追加法。812年停止(実質廃止)。

- 刪定令格 - 797年施行。養老律令の追加法。9世紀初期に廃止?

朝鮮

- 新羅律令(唐の律令と同じという説と、独自律令という説がある)

- 高麗律令(唐や宋の律令の簡略化したものという説が有力だが、異説あり。高麗の武人政権が前身の李氏朝鮮もほぼ継承)

ベトナム

- 刑書 - 1042年。(李朝期)

- 諸例 - 1097年。(李朝期)

- 律令 - 1157年。(李朝期)

- 律令 - 1226年。(陳朝)

- 詞訟律令 - 1428年。(初期黎朝期)

- 皇越律令 - 1812年。(阮朝期)

- 大南会典事例 - 19世紀中期。(阮朝期)

脚注

注釈

出典

- ^ a b c 山内昌之・古田博司「近代日本における東アジア共通文化論の軌跡」[リンク切れ]

- ^ a b 菊池秀明「日中の政治・社会構造の比較」p8 (日中歴史共同研究報告書 p153)

- ^ 曾我部静雄『日中律令論』1-2頁。

- ^ 曾我部静雄『日中律令論』21頁。

- ^ 曾我部静雄『日中律令論』30-34頁。

- ^ 曾我部静雄『日中律令論』39頁。

- ^ 曾我部静雄『日中律令論』46-47頁。

- ^ 廣瀬薫雄『秦漢律令研究』汲古書院、2010年、P171-174)

- ^ 曾我部静雄『日中律令論』39-40頁。

- ^ “断絶していない日本の法文化”. 國學院大學. 2024年7月14日閲覧。

- ^ 石上英一「律令制時代への手引き7・8律令法と国家」『歴史研究』222・223号、1979年

- ^ 坂上康俊「古代東アジア国際秩序の再編と日韓関係―7~9世紀―」p20(日韓歴史共同研究第2期報告書 p320)

- ^ 盧泰敦「古代東アジア国際秩序の再編と韓日関係―7~9世紀―」p24(日韓歴史共同研究第2期報告書 p420)

- ^ 坂上康俊『唐法典と日本律令制』吉川弘文館、2023年、P45-62.

- ^ 坂上康俊『唐法典と日本律令制』吉川弘文館、2023年、P36-41.

参考文献

- 黒板勝美、国史大系編修会 編『新訂増補 国史大系 第23巻 (令集解 前篇)』吉川弘文館、1966年。doi:10.11501/2975958。

- 黒板勝美、国史大系編修会 編『新訂増補 国史大系 第24巻 (令集解 後篇)』吉川弘文館、1966年。doi:10.11501/2975959。

- 曽我部静雄『日中律令論』吉川弘文館〈日本歴史叢書4〉、1963年。doi:10.11501/2996146。

- 曽我部静雄『日中律令論』吉川弘文館〈日本歴史叢書4 新装版〉、1995年。doi:10.11501/12658146。

- 佐藤誠実 (1899). “律令考”. 國學院雜誌 5 (13): 1 - 11. doi:10.11501/3364702.

- 佐藤誠実 (1899). “律令考(承前)”. 國學院雜誌 5 (14): 14 - 24. doi:10.11501/3364703.

- 佐藤誠実 (1900). “律令考(承前)”. 國學院雜誌 6 (1): 40 - 51. doi:10.11501/3364704.

- 佐藤誠実 (1900). “律令考(承前)”. 國學院雜誌 6 (2): 1 - 13. doi:10.11501/3364705.

- 佐藤誠実 (1900). “律令考(承前、完結)”. 國學院雜誌 6 (3): 1 - 6. doi:10.11501/3364706.

- “律令考”. 國學院雑誌 68 (8): 8 -38. (1967). doi:10.11501/3365370.

- 広谷雄太郎『令集解』国書刊行会、1924年。

- 瀧川政次郎『佐藤誠実博士「律令考」解題』國學院大學〈國學院雑誌〉、1967年、1 - 7頁。doi:10.11501/3365370。

- 浅井虎夫『支那法制史』博文館〈帝国百科全書 第104編〉、1904年。doi:10.11501/786923。

- 浅井虎夫『支那ニ於ケル法典編纂ノ沿革』京都法學會、1911年。doi:10.11501/2937128。

- 浅井虎夫 著、瀧川政次郎 解題 編『支那ニ於ケル法典編纂ノ沿革』(影印版)律令研究会、汲古書院、1977年。doi:10.11501/11931171。

- 瀧川政次郎『日本法制史』有斐閣、1928年。doi:10.11501/1269341。

- 『日本法制史』(上下)(講談社学術文庫、1985年)

- 瀧川政次郎『律令の研究』刀江書院、1931年。doi:10.11501/1269856。

- 瀧川政次郎『律令の研究』名著普及会、1988年。

- 三浦周行・瀧川政次郎 共編『定本令集解釈義』(内外書籍、1931年)

- 三浦周行、瀧川政次郎 編『令集解釈義』国書刊行会、1982年。doi:10.11501/11933336。

- 瀧川政次郎『歴史と社会組織』共立社〈現代史学大系 第4巻〉、1931年、1 - 114頁。doi:10.11501/1171779。

- 瀧川政次郎『法律史話』巌松堂、1932年。doi:10.11501/1269398。

- 瀧川政次郎『支那法制史研究』有斐閣、1940年。doi:10.11501/1441057。

- 瀧川政次郎『中国法制史研究』(改題)巌南堂書店、1979年。doi:10.11501/11931225。

- 瀧川政次郎『日本法制史研究』有斐閣、1941年。doi:10.11501/1269827。

- 瀧川政次郎『日本法制史研究』(復刻版)名著普及会、1982年。doi:10.11501/11932049。

- 瀧川政次郎『法史零篇』(五星書林、1943年)

- 瀧川政次郎『日本法律史話』(ダイヤモンド社、1943年)

- 瀧川政次郎『日本法律史話』(講談社学術文庫、1986年)

- 瀧川政次郎『遼律之研究』島田正郎と共著(大阪屋号書店、1944年)

- 瀧川政次郎『日本法制史の特色』(野村書店、1948年)

- 瀧川政次郎『中古の政治と法制』(研進社、1949年)

- 瀧川政次郎『日本歴史解禁』(創元社、1950年)

- 瀧川政次郎『法史閑話』(創元社、1951年)

- 瀧川政次郎『日本人の歴史』(新潮社、1955年)

- 改題『東洋史上より見た日本人の歴史』赤坂書院、1983年)

- 瀧川政次郎『法制史論叢』全4冊(角川書店、1967年/名著普及会、1986年)

- (1)律令格式の研究

- (2)京制並に都城制の研究

- (3)律令賤民制の研究

- (4)律令制及び令外の官の研究

- 瀧川政次郎『万葉律令考』(東京堂出版、1974年)

- 律令研究会 編『譯註日本律令』 1 (首巻)、東京堂出版、1978年。ISBN 4-490-30210-X。

- 律令研究会 編『譯註日本律令』 2 (律本文篇 上巻)、東京堂出版、1975年。doi:10.11501/11931438。 ISBN 4-490-30547-8。

- 律令研究会 編『譯註日本律令』 3 (律本文篇 下巻)、東京堂出版、1975年。doi:10.11501/11934494。 ISBN 4-490-30548-6。

- 律令研究会 編『譯註日本律令』 4 (律本文篇 別冊 複製版)、東京堂出版、1976年。doi:10.11501/11931204。

- 律令研究会 編『譯註日本律令』 5 (唐律疏議訳註篇 1)、東京堂出版、1979年。 ISBN 4-490-30212-6。

- 律令研究会 編『譯註日本律令』 6 (唐律疏議訳註篇 2)、東京堂出版、1984年。doi:10.11501/11931094。

- 律令研究会 編『譯註日本律令』 7 (唐律疏議訳註篇 3)、東京堂出版、1987年。doi:10.11501/11931141。

- 律令研究会 編『譯註日本律令』 8 (唐律疏議譯註篇 4)、東京堂出版、1996年。doi:10.11501/11931104。 ISBN 4-490-30215-0。

- 律令研究会 編『譯註日本律令』 9 (令義解譯註篇 1)、東京堂出版、1991年。doi:10.11501/11931176。 ISBN 4-490-30216-9。

- 律令研究会 編『譯註日本律令』 10 (令義解訳註篇 2)、東京堂出版、1989年。doi:10.11501/11931265。 ISBN 4-490-30217-7。

- 律令研究会 編『譯註日本律令』 11 (令義解譯註篇 別冊)、東京堂出版、1999年。doi:10.11501/11934061。 ISBN 4-490-30218-5。

- 利光三津夫『律令及び令制の研究』明治書院、1959年。

- 利光三津夫『律令及び令制の研究』名著普及会、1988年。

- 利光三津夫『律令制の研究』 40巻、慶応義塾大学法学研究会〈慶応義塾大学法学研究会叢書〉、1981年。doi:10.11501/11931536。

- 利光三津夫 (1984). “大宝律令と親等法--服紀条・五等親条の意義”. 日本史研究 (258): 1-37.

- 井上光貞、関 晃、土田直鎮、青木和夫『日本思想大系 律令』岩波書店、1976年。

- 明治大学法学部法史学研究室『日本思想大系本『律令』頭注・補注索引』明治大学法学部法史学研究室、1980年。doi:10.11501/11931542。

- 国学院大学日本文化研究所『日本律復原の研究』国書刊行会、1984年。

関連項目

令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/09 17:03 UTC 版)

唐令と日本令では、篇目の大幅な組み替えもあり、順序もかなり違っている。また、条文内容のかなりの部分が日本風に改められている。 篇篇目読み第一 官位令 かんいりょう 第二 職員令 しきいんりょう 後宮職員令 ごくうしきいんりょう 東宮職員令 とうぐうしきいんりょう 家令職員令 けりょうしきいんりょう 第三 神祇令 じんぎりょう 僧尼令 そうにりょう 第四 戸令 こりょう 田令 でんりょう 賦役令 ぶやくりょう 学令 がくりょう 第五 選叙令 せんじょりょう 継嗣令 けいしりょう 考課令 こうかりょう 禄令 ろくりょう 第六 宮衛令 くえいりょう 軍防令 ぐんぼうりょう 第七 儀制令 ぎせいりょう 衣服令 えぶくりょう 営繕令 ようぜんりょう 第八 公式令 くしきりょう 第九 倉庫令 そうこりょう 厩牧令 くもくりょう 医疾令 いしつりょう 仮寧令 けにょうりょう 喪葬令 そうそうりょう 第十 関市令 げんしりょう 捕亡令 ぶもうりょう 獄令 ごくりょう 雑令 ぞうりょう

※この「令」の解説は、「養老律令」の解説の一部です。

「令」を含む「養老律令」の記事については、「養老律令」の概要を参照ください。

令

令

令

令 |

「令」の例文・使い方・用例・文例

令と同じ種類の言葉

「令」に関係したコラム

-

FX(外国為替証拠金取引)のレバレッジ規制とは、2009年8月3日に公布された「金融商品取引業等に関する内閣府令」を根拠法として、金融庁がFX業者のレバレッジを規制することです。金融商品取引業等に関す...

-

海外のFX業者とは、日本に現地法人を設立していないFX業者のことです。海外のFX業者と日本国内のFX業者との大きな違いは、日本国内の法律が適用されるかどうかです。日本国内のFX業者の場合は「金融商品取...

-

FX(外国為替証拠金取引)の信託保全とは、FX業者が、顧客から預託された保証金を保全するために金銭信託することです。顧客から預託された保証金は、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府...

-

2012年5月現在、日本国内のFX業者の法人向けレバレッジの比較一覧です。レバレッジの倍率は個人の場合、「金融商品取引業等に関する内閣府令」により、2011年8月から最大25倍までに規制されています。

-

2012年5月現在、日本国内のFX業者のレバレッジの比較一覧です。レバレッジの倍率は「金融商品取引業等に関する内閣府令」により、2011年8月から最大25倍まで(個人の場合)に規制されています。なお、...

- >> 「令」を含む用語の索引

- 令のページへのリンク